Рубрикатор

Раздел I. Введение Раздел II. Военная фотография Раздел III. Беженцы и мигранты Раздел IV. Катастрофы, вызванные деятельностью человека Раздел V. Заключение

Концепция

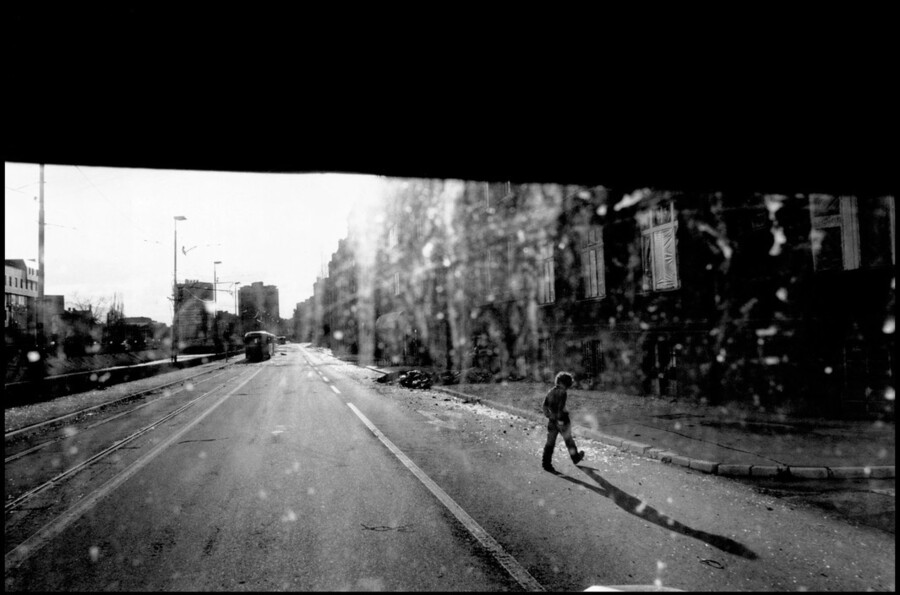

[ф. 1] Жиль Перес. Ребёнок идёт по заброшенной дороге. Сараево, Босния и Герцеговина. Из серии «Прощание с Боснией». 1993

Первое, с чем сегодня сталкивается человек при посещении одного из множества новостных сайтов — это фотография, сюжет которой заставляет заинтересоваться материалом и посвятить время его прочтению. Зачастую эта фотография обладает особой степенью жестокости: изображает бедствие, горесть или страдание — все те отличные от обычной жизни события и состояния, которые привлекают внимание из-за их отсутствия в повседневности большинства пользователей. «Шоковая терапия» становится главным инструментом продвижения новостей.

Как писала Сьюзен Сонтаг: «Главные новости там, где кровь»[1] — и сегодня океаны этой крови необъятны.

Каждый раз после просмотра новостей моя бабушка говорит о том, что того ужаса, что сегодня нам транслируют с экранов телевизоров, ранее не существовало. На самом же деле он существовал всегда, но общедоступной эта правда стала совсем недавно. Менее 150 лет назад в разных уголках планеты начали распространяться первые документальные свидетельства трагических событий, с которыми тысячи людей сталкиваются ежедневно. А создание малоформатной камеры стало ключевым моментом в истории, потому как с тех пор мы ежедневно получаем все большие дозы шокирующих событий. Но зачем они нам?

Изобретение фотографии открыло возможность непосредственной документации. Снимок стал продолжением репортажа. Он расширил возможности новостного медиума, напрямую показав произошедшее. Фотография сохранила воспоминание о случившемся, не просто в словах, но в картинках — так же, как человек хранит события из своей личной жизни в головном мозге: «Память полнится стоп-кадрами»[2].

[ф. 2] Джон Уорвик Брук. Отступление Германии. 1917; [ф. 3] Ник Ут. Женщина бежит из взорванного храма. 1972; [ф. 4] Юджин Смит. Минамата. 1971-1974; [ф. 5] Себастьян Сальгадо. Ад в пустыне. 1991

Таким образом, метод распространения новостей вышел на новый уровень, углубив вовлеченность человека в событие. Если же учитывать тот факт, что документальная фотография — это преимущественно социальная фотография, то подобный метод презентации материала (сопровождение текстовой информации изображениями) оказывал сильный эффект на читателей и привлекал к проблемам пострадавших больше внимания.

В газетах сообщали о природных катаклизмах, разрушивших дома местного населения, о катастрофах, произошедших по вине человека, но ни одно из этих событий не могло сравниться с опустошительной силой войны.

Изначально людям представлялось логичное уравнение: если документально подтвердить тяготы войны и показать их миру — можно остановить военные действия, а значит и освободить миллионы людей от тех страданий, что принесли им войны. Показать ужас, чтобы остановить его, ведь снимок оставляет свою печать.

[ф. 6] Маргарет Брук-Уайт. Мужчина плачет возле обугленного трупа в трудовом лагере № 3 «Ерла». 1 мая 1945

Мир поразила военная фотография Первой мировой войны, тогда люди впервые увидели реальные последствия конфликтов. А опубликованные снимки периода Второй мировой войны навсегда оставили свой след в истории, став одними из самых страшных, жестоких и ужасающих. Но, несмотря на существовавшее обилие документальных свидетельств преступлений против человечества, войны не были прекращены.

Войну осуждали, с войной боролись, после Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая взяла на себя обязанность защитить мир от войны. Но остановить её не удалось. Фотография не поменяла мир, как бы нам этого не хотелось. Снимок сам стал находится под угрозой ложной интерпретации:

«Намерения фотографа не определяют смысл снимка, он будет жить своей жизнью, подчиняясь прихотям и настроениям общественных групп, которым он понадобится»[3].

Какие бы цели не преследовал фотограф, контекст, в который будет помещен созданный снимок, станет определяющим. В период Вьетнамской войны фотография становится инструментом борьбы за прекращение военных действий. В настоящем мире — когда страны-противники используют одни и те же фотографии напуганных детей для обвинения другой стороны конфликта — элементом пропаганды. «Замени подпись и пользуйся их смертями»[4]. Фотография есть объект манипуляции.

Более того, читатель старается как можно скорее закрыть страницу с новым пугающим снимком. Наша психика не способна выдержать ежедневного потребления информации о новых войнах, авариях и чрезвычайных ситуациях. В попытке защитить себя, человек убегает прочь от запечатлённого кошмара. Но наш мозг способен сохранить в памяти даже увиденный на долю секунды снимок. А снимок, в свою очередь, навсегда оставляет в нашей памяти свой отпечаток.

[ф. 7] Джеймс Нахтвей. Без названия. Чечня. 1996

Эти отпечатки и являются тем единственным, что объединяет все снимки. Оставленный ими легкий порез или глубокая рана напоминают о себе снова и снова. Не всегда в подобном процессе кроется глубокое осмысление увиденного. Непрерывное переосмысление событий тяжелого прошлого или настоящего мешало бы человеку жить. Но снимок даёт знание о произошедшем. Знание, которое заставляет человека задуматься о его личных моральных ценностях, выбор которых влияет на будущее каждого из нас.

Связь с дипломом

Цель моего визуального исследования — проследить развитие экстремальной документальной фотографии: изучить реакцию общественности на опубликованные снимки, разницу в отношении к подобным фотографиям в прошлом и настоящем и предпринятые попытки повлиять созданными снимками на мир.

Так как мой дипломный проект предполагает выход из привычной зоны комфорта и погружение в жизни тех, кто ежедневно находится в состоянии стресса в связи с рисками, обусловленными их профессией: пожарный, фельдшер скорой помощи, сотрудник МЧС — визуальное исследование станет частью процесса понимания того, что такое экстремальное обстоятельство и какой эффект оно оказывает на состояние свидетеля подобных событий.