Гиперкинематографичность

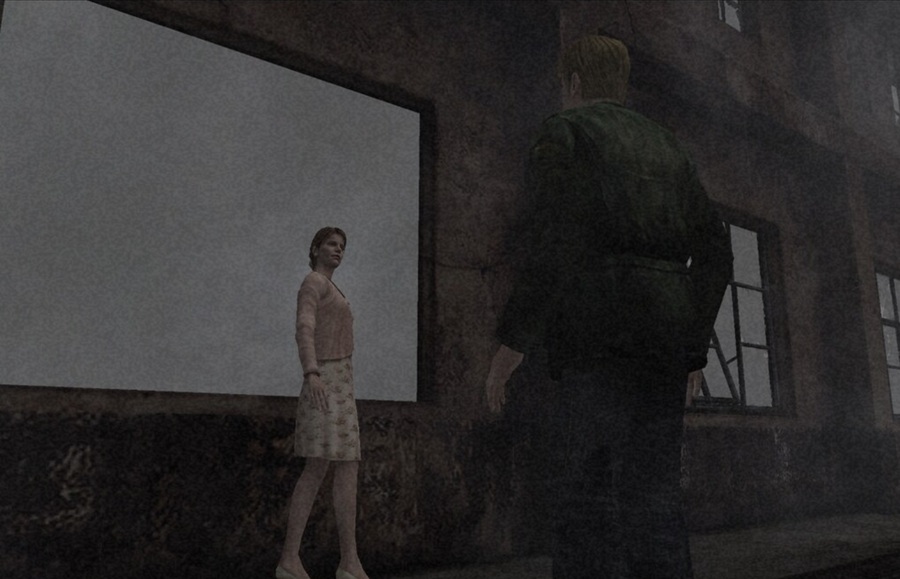

Справедливости ради тяготение компьютерных игр к кинематографичности — отнюдь не недавняя тенденция. Еще в разработке сурвайвал-хоррора 1999 года Silent Hill студия Team Silent воссоздавала блики от фонарика с помощью нескольких полупрозрачных картинок. А во второй части (2001 год) разработчики прибегли к использованию зернистого фильтра, чтобы создать впечатление, что все происходящее снято на пленку.

Silent Hill 2, Team Silent (2001)

То, что было техническим ограничением оптики, становится стилистическим решением графики. Продолжая ряд заимствований из кино, можно вспомнить экранное каше или леттербоксинг — черные полосы снизу и сверху экрана. С практической точки зрения эффект такого постпроцесса контринтуитивен. Если в кино леттербоксинг помогает проецировать запись на экранах с другим соотношением сторон, в видеоигре это просто урезает часть информации. Тем не менее, он позволяет воссоздать впечатление «кинематографического» опыта, ведь референсуется к широкоэкранному разрешению фильмов.

Примеры леттербоксинга в кат-сценах и меню — Red Dead Redemption 2, Rockstar Games (2018)

Зачастую к экранному каше в играх обращаются во время кат-сцен. Однако это также может применяться на протяжении игрового процесса. Например, игра The Order 1886 использует широкоэкранный формат как нативное соотношение сторон для улучшения оптимизации. Меньшее количество информации на экране помогает разгрузить рендер.

Пример леттербоксинга в геймплее — The Order: 1886, Ready at Dawn (2015)

До этого заходила речь о ряде неудобств, связанных с визуальным «захламлением» из-за постобработки. Здесь же проглядывается явная проблема тяготения к кинематографичности — постпроцессинг может буквально перекрывать графику, не давать ей достаточного пространства. В Silent Hill 2 люди жаловались на зернистость — она превращала изображение «в кашу», особенно в темноте. А решение ограничить соотношение сторон в The Order 1886 вызвало спорную реакцию: у большинства игроков был монитор формата 16:9.

Пример леттербоксинга в геймплее и меню паузы — Evil Within, Tango Gameworks (2014)

Раз уж игровая камера всячески подражает свойствам оптики и стилю кинематографа, наличие разнообразных эффектов регулирует не природа, а дизайнер.

Количество искажений, степень заметности, сколько они занимают места на экране — все это настраивается, подключается или наоборот отключается в угоду удобства игрока и визуального изящества. Подход требует не просто художественных решений, а баланса.

Нарочитые анаморфные блики — Mass Effect 3, BioWare (2012)

В первой половине десятых годов многие игры все еще не могли похвастаться физически корректным рендерингом, то есть методом правдоподобного отображения свойств материалов: шероховатости, металличности и пр. Вместо этого проекты делали ставку на фильтры и эффекты постпроцессинга. Как и в случаях, рассмотренных выше, большой пласт игроков счел это чрезмерным: они жаловались на пестрящую цветовую гамму и перенасыщенность эффектами, которая мешала ориентироваться.

Hitman: Absolution, IO Interactive (2012) — Resident Evil 5, Capcom (2009) — Spec Ops: The Line, YAGER (2012)

Обратной стороной медали в то время стали игры, намеренно занижавшие общую насыщенность с помощью фильтров, чтобы сделать облик приземленным. Визуал может и не ударял по глазам, но просто становился «грязным» и слишком единообразным для игроков.

Tomb Raider, Crystal Dynamics (2013) — Heavy Rain, Quantic Dream (2010) — Thief, Eidos Montreal (2014)

Можно сказать, игры начала десятых обладают уникальной, утерянной стилистикой. Пусть и неоднозначно оцененный массами, это прецедент, когда в реалистичных играх постпроцессинг вышел на передний план. Почти каждая локация сопровождалась оригинальной цветовой гаммой, задающей настроение. Подбирались и имплементировались уникальные эффекты бликов и грязи на экране. Именно в эту «эпоху» количество спецэффектов зашкаливало. Это было агрессивно, экспрессивно, «гиперкинематографично».

Witcher 2: Assassins of Kings, CD Projekt RED (2011)

Конечно, сейчас все обозначенные постпроцессы так же можно найти в видеоиграх, но в значительно менее выразительной степени. Во многих проектах стандартом качества стало выведение настроек постобработки в строго опциональные. Нельзя даже сказать, что это тенденция именно последних лет, или выделить явный «переломный» момент: уже во втором Silent Hill, о котором речь шла выше, после первого прохождения открывалась опция выключения зернистого фильтра. Бесспорно, не каждому может быть комфортно с постпроцессами. Но что и говорить о целостности стилистики, если игры позволяют ее отключить?

Настройки аберраций — A Plague Tale: Requiem, Asobo Studio (2022)

Гиперкинематографичность столкнулась с критикой, еще и потому что она подойдет не каждой игре. Нельзя использовать стиль как оправдание сознательного затруднения геймплея.

К примеру, с этим ошиблись Dice, выпуская Battlefield 1. Высокая контрастность хорошо выглядит в промо-роликах, но на поверку в процессе напряженных перестрелок перетемненные области лишь мешают увидеть противника. Это же касается и выкрученной в Battlefield автоматической экспозиции — эффекта регулировки яркости окружения, происходящего при переходе из темного пространства в светлое и наоборот. Подобно человеческим глазам, адаптирующимся к темноте, возможность различать детали приходит не сразу. И все же это явление в играх имитирует свойство камер, а не зрения, о чем свидетельствует и название «автоматическая экспозиция», пришедшее из фотосъемки.

Автоматическая экспозиция и слишком контрастный визуал — Battlefield 1, EA DICE (2016)

В воссоздании «гиперкинематографичности» сложно соблюсти баланс эффектов, ведь стиль подразумевает довольно агрессивную постобработку. Поэтому важно заблаговременное понимание специфики. Не каждой игре этот стиль подойдет. Со скиллозависимыми или мультиплеерными проектами будут трудности. Возможно, гиперкинематографичность на этом и обожглась в свое время: подавляющее большинство примеров пыталось демонстрировать ее в рамках дорогого экшена.

X-Men Origins: Wolverine, Raven Software (2009)

Однако можно действовать и от обратного: дискомфорт и даже сложность ориентации в играх жанра хоррор работает в угоду страха. Это доказывают фиксированные ракурсы камеры в Resident Evil и непроглядный туман Silent Hill — возможно, и с гиперкинематографичностью прием сможет стать полноценным источником тревоги.

Агрессивные Dirt Mask и Lens Flares — The Evil Within: The Consequence, Tango Gameworks (2015)

Почему качественная графика так сильно притеснила постпроцессинг со временем? Потому что помимо нарочитой кинематографической обработки он также обеспечивал подражание самой работе света. Например, чтобы усилить впечатление от засушливой, жаркой локации, постпроцессом повышали цветовую температуру изображения. Или наоборот убавляли, если персонаж попадал в холодное, дождливое окружение — вдобавок к этому понижали насыщенность.

Сравнение цветовой гаммы одинаковой локации в разную погоду — Witcher 2: Assasins of Kings, CD Projekt RED (2011)

В реальности такие явления возникают из-за свойств среды рассеивать, переотражать, поглощать свет. Так, возросшие с годами мощности железа позволили обрабатывать и рендерить намного больше информации об этих событиях. Постпроцессами все еще можно аккуратно докрутить визуал, но большее внимание теперь уделяется работе с самим светом, а не с его постобработкой. В некотором смысле, на место имитации пришла действительность.

Первая презентация Unreal Engine 5 с технологией Lumen — Epic Games (2020)

И все же гиперкинематографичность давала больше, чем пародирование света. Как и освещение, цветокоррекция — не только про внешность локации, но про ее тон и настроение. Цветокоррекция имеет большое место в кинематографе, и раз уж игры настолько во многом ссылаются на фильмы, не обошлось без этого и здесь. Хорошим примером станут игры студии Remedy. Их цветовая постобработка тяготеет к холодным оттенкам, присущим жанрам фантастики и боевика.

Control, Remedy Entertainment (2019)

Разработчики используют для создания плотной атмосферы аналоговую палитру — когда оттенки изображения стоят рядом на цветовом круге.

Alan Wake, Remedy Entertainment (2010)

А чтобы создать живописные акценты, в экшен-сегментах Remedy сменяют эту палитру на комплементарную — схему, когда появляется яркий цвет из другой стороны цветового круга.

Control, Remedy Entertainment (2019)

Quantum Break, Remedy Entertainment (2016)

Фактически гиперкинематографичность лишь заходит в использовании этих подходов цветокоррекции дальше, внося более яркие цвета или грязные переходы между ними. До сих пор появляются представители игр, работающих с агрессивным постпроцессингом. Например, космическая ролевая игра Outer Worlds представляет пейзажи безбашенных планет на отшибе с буйствующей флорой и фауной. Насыщенная комплементарная палитра здесь работает очень под стать настроению.

The Outer Worlds, Obsidian Entertainment (2019)

Обращение к гиперкинематографичности должно быть оправдано. Как и любой цветокоррекции в играх, чрезмерной постобработке необходимо так или иначе отражать настроение игры.

Оглядываясь назад, переход на физически корректный рендеринг и распространение бесплатных игровых движков, способных создавать правдоподобную графику, безусловно задали новый стандарт качества в индустрии. Для противоречивой, ненатуральной, отвлекающей гаммы, которая подойдет далеко не каждой игре и от которой могут заболеть глаза, места не осталось.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕАЛИЗМА

В этот момент важно поднять тему целесообразности создания правдоподобной графики.

Во-первых, и свет, и материалы, и даже постэффекты не обеспечивают реализм. Простой пример: самый качественный визуальный ряд покажется неубедительным, если анимации ему не соответствуют. На этом спотыкаются многие инди‑разработчики. Достичь реалистичности — потратить средства не только на графику, но на все аспекты игры.

Vampire: The Masquerade — Swansong, Big Bad Wolf Studio (2022)

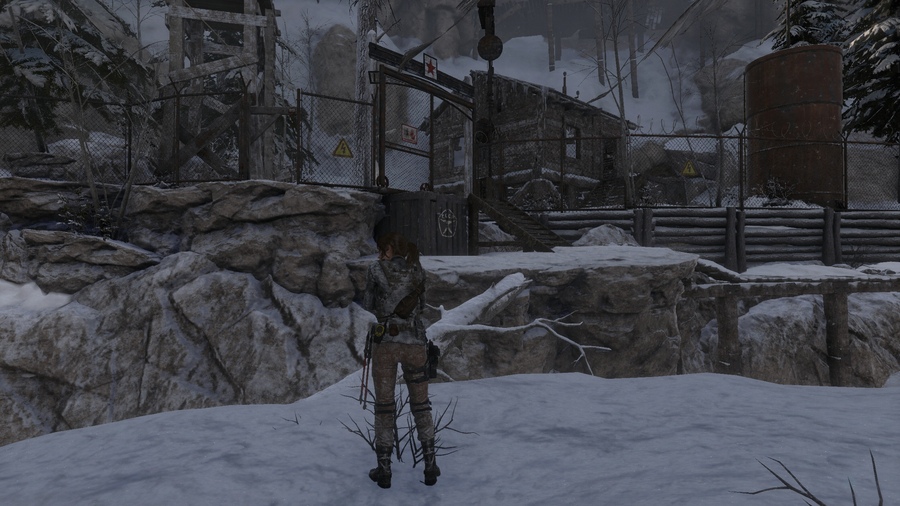

Во-вторых, реализм требует умелого арт-дирекшна. Безусловно, игровой движок сам рассчитывает, как падает свет и как объекты его отражают, рассеивают. Но раскрыть этот потенциал должен дизайнер, создав правильное окружение, в котором игра светотени, бликов и отражений сработают на геометрии в полную силу. Одинаковая игра может смотреться фактурно, колоритно в одном месте и ужасающе плоско в другом просто из‑за неправильной расстановки света.

Хорошая композиция светотени (слева) и недостаток работы со светотенью (справа) — Rise of the Tomb Raider, Crystal Dynamics (2015)

В-третьих, далеко не все игры нуждаются в реалистичности в принципе. Выбор игрового движка диктует и графические возможности: при идеальном раскладе стоит понимать стилистику проекта заблаговременно. Например, движок Unreal Engine 5, в который по умолчанию вшит динамический режим глобального освещения Lumen, может сыграть дурную шутку с производительностью проектов, где такое правдоподобное освещение вовсе не требуется. Можно привести в пример недавнюю игру Thaumaturge от Fool’s Theory, созданную на Unreal. Так ли изометрия нуждается в технологиях Lumen и сможет ли она их полноценно раскрыть — вопрос открытый.

Thaumaturge, Fool’s Theory (2024)

Реализм в графике вряд ли когда-либо выйдет из моды. В последние года его стало делать заметно проще. Однако предшествующее рассуждение говорит о подводных камнях: правдоподобная графика остается затратной, трудоемкой и даже опасной ставкой для проекта. Которая, при этом, для видеоигры вовсе не обязательна. Можно осторожно предположить, что видимая доступность реализма так или иначе приведет к спаду его «ценности». Это подпитает смещение интереса на другие стили, а на фоне тенденции подражать визуалу старых игр, возможно, приведет к новому расцвету гиперкинематографичных игр. Постпроцессы снова захватят все внимание на себя.

Итак, если попытаться выделить необычное, нераскрытое направление для постобработки на данном этапе игрового развития, им станет подражание графике начала 2010-х годов.

Постпроцессы, рассмотренные в разделе:

- Зернистость - Экранное каше (леттербоксинг) - Цветовое тонирование - Автоматическая экспозиция