1 Блок — Европейская анимация

1 блок — Европейская анимация

Как известно, анимация в Европе — довольно продвинутый медиум. Более того, первые истоки рисованной анимации также были зарождены в Европе во второй половине 19 века благодаря французу Эмилю Рейно и его праксиноскопу — оптическому прибору, созданного им для изображения движущихся рисунков. У европейской анимации длинная история, огромное количество выпущенных фильмов — как полнометражных, так и авторских короткометражек, и на фоне современного повышения внимания к проблемам психических расстройств, в 21 веке начало появляться много анимационных работ на эту тему.

Кадр из анимационного фильма «Skhizein», 2008

Кадр из анимационного фильма «Une tete disparait» — «Голова исчезает», 2016 год

Франция (наряду с Америкой и Японией) считается одним из лидеров в индустрии анимации. Многие фильмы из тех, которые я рассматривала в данном визуальном исследовании, были произведены именно в этой стране.

Первый фильм из тех, которые мы сегодня рассмотрим — «In Between», который был создан французскими мультипликаторами в 2012 году.

«In Between», 2012

«In Between» — фильм, снятый студентками-третьекурсницами французской школы анимации GOBELINS Paris. Сюжет данного фильма, по словам авторов, заключается в том, что молодую девушку преследует крокодил, репрезентирующий «ее застенчивость». Своим присутствием он превращает ее жизнь в сущий ад, и девушка изо всех сил старается от него избавиться. Однако при просмотре становится очевидно, что крокодил олицетворяет скорее не застенчивость, а социальную тревожность. Этот факт можно отметить еще с первой сцены фильма, когда психолог выносит девушке диагноз:

«Well, Miss, you are suffering from a crocodile. You know, you are not the first and you won’t certainly be the last…»

Сюжет сразу дает понять, что присутствие крокодила мешает главной героине жить. На протяжение всего фильма крокодил-тревожность крутится вокруг девушки, не давая ей заниматься своими делами — чаще всего, как раз-таки делами, связанными с взаимодействиями с другими людьми. Например, когда она выступает с докладом перед коллегами, крокодил отображается на прожекторе и своей тенью вводит ее в нервный ступор, а когда планирует познакомиться с молодым человеком по соседству с ней — крокодил физически отгораживает ее от него. Героиня не может поднять трубку и сделать важный звонок, потому что телефон лежит в пасти крокодила, и даже когда она сидит за отдиночным столиком в кафе в окружении других посетителей (которые не обращают на нее внимания) тревожность все равно кружится вокруг нее и не дает девушке расслабиться. Любому человеку, страдающему от социальной тревожности, знакомо это чувство.

Крокодил встает на пути у героини, «In Between», 2012

Конфликт в фильме разрешен довольно простым способом. После того, как крокодил в очередной раз мешает девушке познакомиться с соседом, она срывается и кричит ему убираться прочь, из-за чего крокодил прячется под стол. Его поведение в этот момент скорее напоминает собаку, которую обругал хозяин, чем хищника/зловредное существо, которое специально срывает планы героини. Девушка довольно быстро успокаивается, после чего говорит, что на самом деле крокодил довольно милый, и гладит его. Она просит свою тревогу не беспокоиться, и вновь выходит на балкон — и в этот раз крокодил не мешает ей. Смысл фильма заключается в том, что вместо того, чтобы бороться и ненавидеть свою тревогу, лучше принять ее и попытаться с ней подружиться — сообщение, которое в последнее время все чаще появляется в медиа.

Героиня срывается на своего крокодила — «In Between», 2012

Кадр из игры «Adventures with Anxiety» / Тревожность — кадр из фильма «Головоломка 2»

При рассмотрении фильма с точки зрения визуала сразу можно отметить его стилизацию. Так как анимация в этом фильме рисованная, это позволяет художникам «разгуляться» в плане дизайна персонажей — во многих 2Д мультфильмах очень колоритные и яркие персонажи с узнаваемыми силуэтами. В данном случае, особенно интересно изображены герои второстепенного плана — психолог из первой сцены, коллеги во время презентации, даже персонажи, возникающие на заднем фоне кафе всего на несколько секунд — все они выглядят фигурными, язык их дизайна гиперболизированный и даже немного карикатурный.

Изображение персонажей заднего плана — психолог и коллеги героини, «In Between», 2012

Изображение главных героев — фильм «In Between», 2012

С другой стороны, на их фоне, главные герои выглядят намного менее карикатурными — их дизайны «романтичные», отчасти напоминающие то, как в ранних мультфильмах Диснея рисовали принцесс. Конечно, это сходство, скорее, символическое — у «In Between» свой уникальный стиль, и сравнивать его с диснеевским было бы неправильно — однако нельзя не заметить, насколько более мягкие и конвенционально привлекательные дизайны у главных героев, чем у героев заднего плана. Девушку и ее соседа по балкону вполне можно представить в ролях романтической комедии, что придает повествованию соответствующий эффект. При просмотре нарастающее раздражение и, позже, срыв героини не давят психологически на зрителя — они показаны легко, почти так же плавно, как и сама анимация.

Изображение крокодила в начале и в конце фильма, «In Between», 2012

Также интересно, как автор пытается хуманизировать свою тревогу через образ крокодила — существо, которое само по себе является одним из наиболее опасных хищников на Земле. При первом своем появлении в кадре крокодил выглядит и ведет себя угрожающе, буквально удушая героиню — так как он плотно обернулся вокруг ее шеи. Но по мере прогрессии сюжета его образ начинает становиться, скорее, надоедливым и милым, нежели опасным существом из первой сцены. Когда героиня пытается избавиться от крокодила и кидается в него вещами, он поднимает лапку, словно пытаясь их поймать, когда она пытается уехать от него на велосипеде, он весело скачет за ней, и в кульминации, когда девушка кричит на него, он выглядит грустным и испуганным. Поведение крокодила раскрывается так, чтобы показать, что у него есть свои чувства — и поменять первоначальное отношение к нему зрителя.

По сути, сам образ крокодила не меняется, меняется только то, как зритель — и сама героиня — его воспринимают. Например, при пересмотре фильма, первую сцену появления крокодила можно интерпретировать по-другому, словно он просто боится и не доверяет психологу, и из-за этого «защищает» девушку.

Своей историей «In Between» показывает, что вместо того, чтобы злиться на свою тревожность (чувство, которое существует для того, чтобы оберегать тебя, но из-за расстройства превращающееся в постоянное тяжелое присутствие над головой), лучше попробовать принять его — работать вместе со своим телом и разумом, чтобы добиться результатов. Конечно, в реальной жизни это не так просто, как это было показано в фильме, но «In Between» вдохновляет зрителей попробовать. Представить социальную тревожность не как умышленно злого демона, а как забавного глупого крокодила, не понимающего, что своей навязчивостью он вредит хозяину, также помогает не быть слишком строгим или жестким по отношению к себе в этом плане.

Девушка перестает злиться на свою тревожность, и принимает ее — «In Between», 2012

Переходя к следующему фильму, «Skhizein» — короткометражная анимация, также созданная французским автором. Сюжет фильма основывается на том, что Анри Дебрюс, главный герой, сместился в пространстве на 91 см после того, как в него попал метеорит. С тех пор для того, чтобы взаимодействовать с миром вокруг себя, ему приходится находиться на 91 см правее от того предмета, который он хочет использовать. Анри приходится учиться жить свою жизнь заново, подстраиваться под невидимые рамки, которые, казалось бы, остаются совершенно незамеченными окружающими.

Кадры из фильма «Skhizein», 2008 — Анри Дебрюс на приеме у психолога.

Анри ходит к психологу, но тот также не может ему помочь — он не понимает своего клиента, концентрируется не на тех вещах и заметно преуменьшает значимость ситуации:

«So there was no actual damage after all, is that right?»

Многие люди с психическими расстройствами встречаются с подобным непониманием не только со стороны окружающих, но и со стороны медпрофессионалов — особенно в предыдущих десятилетиях, когда ментальное здоровье не приоритизировалось так, как сейчас. Фильм «Skhizein» был снят в 2008 году, и он хорошо передает эту атмосферу отчаяния, когда даже специалист по психическому здоровью недостаточно квалифицирован для того, чтобы тебе помочь. Как правило, подобная некомпетентность/незаинтересованность в ситуации со стороны психолога только ухудшает состояние пациента.

Психолог игнорирует критичное состояние Анре и заканчивает сессию — «Skhizein», 2008

Однажды над землей снова пролетает метеорит — и Анри видит это, как шанс на возвращение к нормальной жизни. Он выезжает за город, в надежде, что метеорит ударит его во второй раз, и он сместится обратно, и метеорит на самом деле попадает в него снова… Однако вместо того, чтобы вернуть героя в пространство, предназначенное для него, это событие только ухудшает ситуацию — теперь Анре сдвинулся от реальности на 91 см влево, и к тому же, на 75 см вниз. Ему приходится полностью менять свою систему, когда он ходит — он наполоивну находится под полом. У него начинают случаться аудиторные галлюцинации, он замыкается в себе и начинает игнорировать свою семью.

Положение Анре становится еще более критичным после попадания второго метеорита, «Skhizein», 2008

В конце концов, ему кажется, что в его комнату попадает несколько метеоритов одновременно, из-за чего он оказывается в открытом космосе — где нет вещей, с которыми ему надо взаимодействовать, где нет систем и непонимающих его людей. Анри все еще существует, он жив, но он полностью исчез из того пространства, в котором жил всю жизнь до первого удара метеорита. По сути, в конце он существует совсем в другом мире, чем все остальные, исчезнув для окружающих.

Анре полностью исчез из привычного, «нормального» мира, но он еще жив — «Skhizein», 2008

Рассматривая визуальное решение в фильме, можно отметить, что мир вокруг главного героя выполнен с помощью 3Д. Иногда он изображен очень текстурно и детализированно, иногда — чуть проще, но на его фоне персонажи выглядят намного более симплистичными — даже почти напоминающими 2Д анимацию. Рисованная анимация также используется в фильме, в виде вставок вокруг героя и в видео рисунков мелом, которыми Анре помечает свою систему. Однако интересно, что, учитывая этот факт (2Д анимация не используется в качестве основной анимации, а только как украшение для нее), дизайн главного героя напоминает рисованную анимацию, стилизованную под 3Д, а не наоборот. Это просто иллюзия — герой сделан в 3Д, но слабое ощущение того, что Анре (как и другие персонажи, но фокус остается на Анре) исполнен немного в другой технике, чем бэкграунды на его фоне, остается со зрителем на протяжении фильма. Это еще сильнее выделяет его отделение от окружения, не-стопроцентную принадлежность к миру вокруг.

Можно сказать, что рисованная анимация в этом фильме в целом репрезентирует чужеродность по отношению к миру вокруг — система, с помощью которой Анре взаимодействует с вещами, выполнена в 2Д, звезды вокруг Анре в сцене, когда он осознает, что после падения метеорита он сдвинулся в пространстве, выполнены в 2Д, и, как было указано ранее, черты лица героя тоже выглядят так, будто они сделаны с помощью рисованной анимации.

Использование рисованной анимации в фильме, «Skhizein», 2008

Анри разрабатывает методику для того, чтобы взаимодействовать с миром вокруг, «Skhizein», 2008

Ближе к концу фильма жизнь Анре стремительно разрушается — окружение все больше и больше перестает принимать его. И, когда состояние героя достигает точки кипения — мир вокруг него тоже начинает разрушаться — это тоже показано как раз с помощью рисованной анимации, когда Анре сидит в своей комнате, наполовину погруженный в пол, окруженный ставшими бесполезными рисунками, эти рисунки словно отрываются со стен, тоже покидая пространство вокруг Анре.

Использование рисованной анимации, чтобы показать, что мир вокруг героя рушится, «Skhizein», 2008

Шизофрения — это очень непростая болезнь для людей, проживающих с ней. Изоляция от общества, отстраненность не только от родных и близких людей, но и от себя, галлюцинации, чувство «непринадлежности» к миру вокруг — все это считается наиболее распространенными и широкоизвестными симптомами шизофреников. Если самого названия фильма «Skhizein» может показаться зрителю недостаточным для того, чтобы понять, что именно происходит с главным героем, то при просмотре можно понять, что по мере сюжета Анре проходит через все вышеперечисленные симптомы. Его искаженное восприятие реальности иллюстрируется тем, что реальность буквально перестает его принимать.

Также невозможно не отметить тот факт, что в большинстве своем люди вокруг Анре ведут себя так, будто с ним ничего не произошло. Они никак не реагируют на его положение, а если и реагируют — то очень отстраненно, словно не замечая, что герой находится наполовину под землей, или открывает дверь, не прикасаясь к ручке.

Люди вокруг Анре буквально не видят и не понимают причину его поведения. Даже психолог не отмечает тот факт, что Анре лежит не на его диване, а парит в возудхе рядом с ним — словно в глазах окружающих никакого смещения в пространстве нет и, соответственно, они видят только последствия поведения героя, но не причину. Точно так же можно описать и ментальные расстройства — в отличии от физических заболеваний, визуально отметить психологическое заболевание у человека почти невозможно. Поэтому многих людей с ментальными расстройствами не понимают, преуменьшая или даже по незнанию полностью игнорируя трудности в их жизни.

Люди вокруг не замечают, через что проходит Анре, они видят только последствия его поведения — «Skhizein», 2008

Слова автора в синопсисе о том, чтобы зритель серьезно воспринял положение Анре — оригинал и в переводе (цитата взята с сайта https://www.imdb.com/title/tt1235926/?ref_=tt_rvi_i_4):

«…Undoubtedly, his predicament sounds improbable or even tragic and funny at the same time, nevertheless, let us see how would you cope with this complex day-to-day problem if your existence was mocked by every physical law. Just imagine it. It’s not funny.»

«Несомненно, его затруднительное положение звучит неправдоподобно или даже трагично и смешно одновременно, но тем не менее, давайте посмотрим на то, как бы вы справились с этой сложной ежедневной проблемой, если бы над вашим существованием насмехались все физические законы. Просто представьте это. Это не смешно».

Этот фильм был высоко оценен зрителями за то, как он изобразил шизофрению — в том числе, зрителями, которые разделяют с главным героем это расстройство. они особо отметили то, как автор изобразил выносливость Анре, его стремление к борьбе за нормальную жизнь. Как упомянул один из комментаторов, Анре приходится буквально сражаться за каждый момент своего существования, ему приходится подстраиваться под мир, который не принимает его, но он продолжает жить, несмотря на это.

Один из комментариев к фильму «SKHIZEIN», 2008

Один из комментариев к фильму «SKHIZEIN», 2008

Подводя итог, «Skhizein» прекрасно справляется со своей задачей — показать зрителю, как люди с шизофренией оперируют в мире, построенном не для них. Кроме того, он смог принести чувство комфорта и понимания тем, у кого тоже есть это расстройство. И с визуальной, и с повествовательной точки зрения, автором была проделана большая работа, и результат ее полностью оправдывает.

Концовка фильма — «Skhizein», 2008

Концовка фильма — «Skhizein», 2008

Следующий фильм, который мы рассмотрим, называется «Улетевшая голова» — «Une tête disparaît». Это канадо-французская корометражка французского автора Франка Дион, повествующая о поездке к морю с перспективы человека с деменцией — у которой буквально отваливается голова.

Бабушка находит свою забытую голову и забирает ее с собой — «Une tête disparaît», 2016

Фильм повествует о том, как Жаклин — пожилая женщина из дома престарелых, у которой постоянно отваливается голова, поезжает на море на день. За ней постоянно следует женщина, которую Жаклин не узнает, но которая называет ее мамой. Старушку раздражает эта женщина, и она то и дело пытается от нее скрыться. Несмотря на то, что зритель смотрит фильм с перспективы Жаклин, чье отношение к этой женщине очень неоднозначное — она ей не нравится, уже с первых кадров её появления у него могут начать закрадываться подозрения, что все в этой ситуации не так просто, как кажется.

Женщина, следующая за Жаклин — «Une tête disparaît», 2016

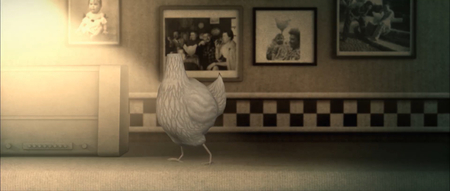

Наконец, старушка прячется от неизвестной женщины и тайком пробирается в поезд, пока та ее ищет. Оставшись одна, Жаклин вспоминает историю из своего детства — как однажды ее отец отрубил курице голову, но та продолжала жить. Эта курица стала местной «знаменитостью», и отец даже привязался к ней настолько, что курочка стала его домашним любимцем. Когда курицу съела кошка, он пришел в такое отчаяние, что несколько дней подряд рубил оставшимся курицам головы в надежде на то, что чудо случится опять. Эту историю старушка вспоминает в то время, как ее собственная голова также остается «отрубленной».

Жаклин без головы на плечах вспоминает историю своего детства о курице без головы — «Une tête disparaît», 2016

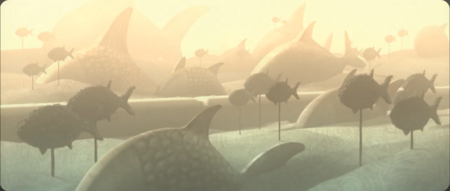

В то время, как женщина ищет Жаклин по всему поезду, та вновь предается воспоминаниям. Она раздумывает вслух о том, как ей не терпится поскорее очутиться у моря, и вспоминает, как когда-то привозила на море свою дочь. Одновременно с ее воспоминаниями серый вид за окном преображается — он становится намного более светлым, вокруг вместо деревьев появляются красивые рыбы, которых Жаклин очевидно ассоциирует с морем — и, соответственно, со своими воспоминаниями. Перед тем, как вернуться в своё купе, смотря в окно, она думает о том, что ей хочется рыбы и что надо бы не забыть попросить у ее бабушки рецепт какого-то рыбного блюда. Для зрителя очевидно, что, так как Жаклин сама уже довольно пожилая женщина, ее бабушки давно нет в живых — и этот момент дает нам понять, что в данный момент она воспринимает мир вокруг не так, каким он является в действительности.

Бабушка вспоминает, как когда-то привозила свою дочку на море — «Une tête disparaît», 2016

Когда старушка возвращается в купе, ее находит та самая женщина, преследовавшая ее весь фильм. Жаклин сначала привычно с недовольством реагирует на нее, но потом осознает, что где-то оставила свою голову, и срывается с места в ее поисках.

Именно в этот момент мы впервые видим, что на протяжении всего фильма голова старушки оставалась на своем месте — когда поезд проезжает по тоннелю, отражение Жаклин имеет голову на плечах. Этот момент вызывает чувство напряжения — быстрые переходы от темного к светлому, пустое выражение лица старушки, странное звуковое сопровождение. Когда Жаклин смотрит в окно, у зрителя создается ощущение, что она осознает, что ее голова все это время никуда не исчезала — однако, следующий же кадр это опровергает. В видении Жаклин ее настоящая голова плавает в море.

Сцена с отображением реальности в отражении стекла — «Une tête disparaît», 2016

Различные образы начинают перемешиваться в подсознании героини — голова, рыба, море… В какой-то момент Жаклин видит перед собой галлюцинацию огромной рыбы с ее головой, и бежит вслед за ней. Женщина, называющая ее мамой, тоже торопится за ней.

Жаклин видит, как рыба уплывает от нее, и, в попытке догнать ее, чуть было не выпрыгивает из поезда. К счастью, женщина вовремя успевает спасти ее. На эмоциях она ударяет Жаклин по щеке, чтобы она пришла в себя, и в этот момент старушка снова показана в кадре с головой — перспектива смещается с прежнего, недостоверного осознания себя Жаклин (без головы) в настоящий мир. Более того, когда очки Жаклин слетают с ее лица, зритель видит, как сильно женщина, называющая ее мамой, на нее похожа. В этот момент не только героиня приходит в себя и впервые за долгое время узнает свою дочь, но и зритель осознает, что героиня на самом деле все это время являлась ее матерью.

Галлюцинации, которые видит Жаклин — «Une tête disparaît», 2016

Дочь Жаклин спасает ее, Жаклин приходит в себя — «Une tête disparaît», 2016

В финале, несмотря на то, что концовка фильма показана хорошей — Жаклин и ее дочь сидят на пляже, в спокойной комфортной атмосфере, и героиня в полном сознании (она узнает дочь, дружелюбно отвечает ей и говорит, что чувствует себя хорошо), на последних кадрах голова Жаклин снова отрывается от тела. К сожалению, пока что современная медицина не создала лекарство, излечающее деменцию. Эта болезнь не исчезает насовсем — есть периоды, в которые пациент приходит в себя и осознает, что происходит вокруг него, но большую часть времени он находится в сконфуженном состоянии, перескакивая с одного периода времени в воспоминаниях на другое, со смешанными образами из жизни. Люди, страдающие от деменции, большую часть времени не помнят и не узнают своих близких — как до самого конца фильма не узнает родную дочь и Жаклин.

Всего за несколько секунд Жаклин теряет голову — возвращается в сконфуженное состояние — «Une tête disparaît», 2016

По сути, Жаклин является недостоверным рассказчиком, пусть и не по своей воле. Зритель проходит через весь фильм, смотря на положение вещей ее глазами — поэтому «незнакомая» усталая женщина, всюду следующая за героиней и называющая ее мамой, может показаться подозрительной, поэтому история про безголовую курицу может показаться чем-то, что произошло на самом деле, поэтому до определенного момента летающие рыбы за окном не вызывают вопросов, так как сама героиня этому не удивляется. Зритель начинает сомневаться в достоверности того, что видит через перспективу старушки, когда она упоминает свою бабушку с интонацией, подразумевающей, что она еще жива — и по мере развития сюжетного конфликта эти сомнения укрепляются. Сцена, где Жаклин без головы стоит перед своим отражением с головой — это та точка, в которой смысл сюжета становится предельно понятен.

Со стороны визуала можно отметить, что когда старушка видит мир через призму своей деменции — особенно, ближе к концу — выглядит более теплым и замысловато-фигурным, чем реальность. Особенно это заметно при сравнении моря во время того момента, когда Жаклин видит свою голову в воде, и в конце, когда она в полном сознании рядом с дочерью. Первый кадр заметно ярче, и высокие волны изображены в виде спиралей, отчасти напоминающие какую-то ткань или даже узор, характерный для песчаных садов дзен. На втором же кадре освещение более тусклое, но и более натуралистичное, и море выглядит спокойным, с более приближенном к реальности изображением волн.

Изображение моря когда бабушка в сконфуженном состоянии / Когда она в полном сознании — «Une tête disparaît», 2016

Что видит в окне старушка / Вид со стороны — «Une tête disparaît», 2016

Анимация этого фильма выполнена в формате 3Д. У изображений присутствует определенная текстурность — от персонажей до бэкграундов. Однако, в фильме присутствует момент, в который анимация немного меняется. Это почти незаметно по сравнению с, например, «Skhizein», где сочетается рисованная анимация и 3Д анимация — но это так же дополняет ощущение от сцены. Сцена, в которой это происходит — когда Жаклин вспоминает историю из своего детства с курицами. Модельки куриц на фоне кухни (текстурной и подходящей под уже заданный стандарт в фильме) выглядят намного менее текстурными и как будто незаконченными, и это особенно ощущается в тех моментах, когда они совмещаются с фотографиями живых людей — это бросается в глаза и создает дополнительное ощущение нереальности происходящего.

Менее «отшлифованные» модельки куриц на фоне фотографий усиляет эффект нереалистичности происходящего — «Une tête disparaît», 2016

Кроме этого, можно добавить, что курицы не отображаются в отражении стекла. Это заставляет задуматься о том, существовала ли эта история вообще, или подсознание старушки создало ее из нескольких образов. В любом случае, в этой сцене угловатость и неотшлифованность моделек куриц по сравнению с другими модельками играет на руку визуальному повестованию, так как в этот момент у зрителя уже должны закрадываться сомнения о достоверности истории Жаклин.

Курицы не отображаются в отражении — «Une tête disparaît», 2016

Также можно отметить интересное визуальное решение того, что на протяжение всего фильма бабушка носит очки, скрывающие большую часть ее лица. Зрителю сложнее догадаться, что женщина, преследующая Жаклин — это ее дочь, так как из-за этих очков сходство их черт не так заметно. В первый раз мы видим лицо старушки полностью — и сходство между двумя героинями становится более заметным — только тогда, когда удар по щеке приводит Жаклин в себя. В тот момент, когда она поднимает после удара взгляд на женщину, мы видим, что они друг на друга похожи. Как было упомянуто мной ранее, зритель и Жаклин одновременно осознают, что женщина, спасшая ее — это ее дочь.

Визуальное сходство между Жаклин и ее дочерью — «Une tête disparaît», 2016

Подводя итоги, «Une tête disparaît» — это довольно трогательный и грустный фильм, показывающий перспективу человека с деменцией. По мере развития сюжета зрителю попадается все больше и больше зацепок для того, чтобы понять, о чем на самом деле эта история, и при пересмотре фильма каждая деталь ощущается по-другому — более трагично, нежели забавно, как при первом просмотре.

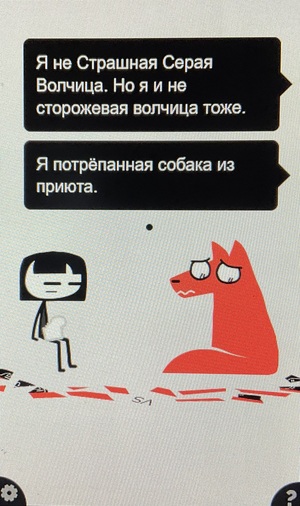

Следующий фильм, который мы рассмотрим — «Don’t Think of a Pink Elephant», созданный британским автором Suraya Raja в 2017 году. Этот фильм повествует о девочке, которую преследуют навязчивые мысли — «intrusive thoughts» — о нанесении вреда себе и окружающим. Она попадает в ситуацию, в которой ей придется столкнуться со своими главными страхами для того, чтобы помочь своей кошке.

Лейла пытается приготовить обед — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Главная героиня, Лейла, орудует на кухне — ее мама позвонила ей и сказала, что вернется только через час, и она пытается сделать для себя и младшего брата ужин. Вокруг нее находится много острых предметов, и каждый раз, когда ее взгляд падает на один из них, в голове Лейлы против ее желания появляются жестокие изображения того, как она ранится/ранит кого-то другого этими предметами.

Интрузивные мысли — терка (навредить себе) — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Интрузивные мысли — ножницы (навредить другому) — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

У зрителя может возникнуть идея, что Лейла просто очень тревожный человек, который боится боли и не хочет случайно навредить себе. Однако по мере развития сюжета интрузивные мысли Лейлы начинают распространяться сильнее — например, когда ее брат пытается порезать пиццу специальным каттером для пиццы, она видит картину того, как он вместо пиццы проводит каттером по своим пальцам, и, испугавшись за него, выбивает каттер у брата из рук. Кроме этого, когда Лейла общается с кошкой, она замечает краем глаза на столе вилку, и ее подсознание сразу же пугает ее очередным жестоким изображением. По реакции Лейлы на эти мысли становится очевидно, что они часто появляются в ее голове, и что героине очень жутко и некомфортно из-за них.

Лейла испытывает заметный дискомфорт вокруг острых вещей — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Интрузивные мысли — каттер для пиццы (брат может навредить себе) — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Интрузивные (нежеланные и навязчивые) мысли Лейлы варьируются по своей жестокости, и каждый раз она в страхе реагирует на них, пытаясь убрать из виду раздражитель и надеясь, что это поможет предотвратить те вещи, которые показывает ей подсознание против ее воли. Более того, по словам автора, она очень боится, что эти мысли могут означать, что у нее есть потенциал воплотить их в реальность, чего она отчаянно пытается избежать:

«Layla is terrified by her potential to do harm, until challenged to face her darkest fears.» — цитата автора взята с https://vimeo.com/429895816

При ОКР доверять собственным мыслям очень тяжело. Когда собственный разум в любой момент может начать бомбардировать человека страшными, отвратительными ему образами, и чем сильнее он пытается их заглушить, тем громче мозг повторяет их, в какой-то момент человек может начать считать себя морально злым — бояться, что он в самом деле может быть способен на подобные вещи. Часто для того, чтобы «отогнать» подобные мысли, люди с ОКР выполняют маленькие бессмысленные ритуалы, также предложенные разумом — постучать три раза по дереву и прикоснуться дважды к локтю, и так далее. В случае Лейлы, она, скорее, страдает от «Pure O OCD» — подвид болезни, фокусирующийся именно на самих обсессиях и интрузивных мыслях, и не предлагающий компульсии/ритуалы для их отторжения.

Брат, рассерженный из-за того, что из-за Лейлы он разбил приставку, называет ее фриком и уходит. На протяжение фильма он часто дразнит сестру — например, называя ее странной, когда она выражает дискомфорт из-за того, что он хочет порезать пиццу ножом, а не оторвать кусочек руками. Наконец, он решает отомстить сестре довольно некрасивым способом. Мальчик показывает ей фигурку, которую якобы стащил из сарая их «странного» соседа и, когда Лейла на него ругается и говорит вернуть ее на место, уходит, заставляя сестру саму пойти к сараю. В этом сарае огромное количество острых предметов — пилы, бензопилы, садовые ножницы — Лейла очень осторожно идет мимо них, стараясь не прикасаться ни к чему. В тот момент, когда она этого не ожидает, брат закрывает за ней дверь.

Лейла окружена острыми вещами — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Лейла видит ее кошку, которая незаметно пробралась в сарай вместе с ней. Кошка уселась под веревкой, которая случайно обвила ее шею, и, когда она попыталась спрыгнуть, веревка начала ее душить. Лейла в ужасе, она хватает садовые ножницы и спешит на помощь зверьку. Комбинация интрузивных мыслей о том, что она может навредить кошке этими ножницами, опасности, в которой находится кошка из-за веревки — тем более, что кошка пытается вырваться из нее, соответственно, она не стоит на месте и перерезать веревку намного сложнее — и окружающих ее пил ударяет по героине всеми ее страхами одновременно, она начинает плакать, но не отступает. Брат слышит ее и пытается открыть сестре дверь, но та застряла и он ничем не может помочь.

Лейла пытается преодолеть страх ради спасения кошки — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Наконец, Лейла сама открывает дверь и выходит из сарая — и как раз к этому моменту возвращается мама детей. Она спрашивает, все ли в порядке, и Лейла смотрит сначала на ножницы, а потом на брата. Мальчику заметно стыдно за свои действия, поэтому сестра решает простить его — и говорит вслух, что все хорошо. Из сарая также выходит спасенная героиней, живая и невредимая кошка, и в благодарность трется о ноги Лейлы. В этот момент героиня победила свои интрузивные мысли, и она с заслуженной гордостью уходит.

Однако, если судить по тому, как работает ОКР в реальной жизни, интрузивные мысли не исчезают навсегда после одной победы. Они возвращаются снова и снова, и, несмотря на то, что Лейла смогла преодолеть их в этот раз, ей придется бороться с самой собой каждый раз, когда они будут появляться в ее голове. Это сложный, забористый путь, но факт того, что у Лейлы хотя бы раз получилось преодолеть эти мысли — уже маленькая победа в этом пути.

Все снова в безопасности, спасенная Лейлой кошка — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

После спасения кошки Лейла смотрит на садовые ножницы и не видит интрузивные образы — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Рассматривая фильм с визуальной составляющей, он выполнен в 3Д-технике стоп-моушн, с использованием пластилиновых кукол в качестве героев. Куклы, как и их окружение, очень текстурные, мягкие и выразительные, и на их фоне острые предметы, вызывающие интрузивные мысли у Лейлы, кажутся еще более опасными и нервирующими.

Кроме того, сами навязчивые образы выполнены в формате реальной съемки — с человеческими руками и предметами. Несмотря на то, что кровь и импакт от острых предметов очевидно добавлены с помощью 3Д в пост-продакшне, так как сами сцены выглядят фотореалистичными, это усиляет эффект опасности и не выбивается при этом из общей стилистики.

Визуальный контраст обычного изображения и изображения острых вещей — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Изображение сцены с пиццей в обычном контексте и в контексте интрузивных образов — «Don’t Think of a Pink Elephant», 2017

Данный фильм раскрывает зрителям ОКР со стороны, менее часто освещаемой медиа — он показывает, как работают интрузивные мысли, и как они мешают жить человеку, страдающему от ОКР (в данном случае — Лейле). Со своей стороны он оставляет обнадеживающую концовку, которую, к сожалению, непосвященному зрителю легко ошибочно интерпретировать, как окончательную победу над всеми навязчивыми образами, предлагаемые сознанием под влиянием ОКР. Несмотря на этот чуть омрачающий красивую концовку фактор, «Don’t Think of a Pink Elephant» довольно смело и открыто подходит к своей задаче (демонстрации работы интрузивных мыслей), успешно разрешает ее, реалистично раскрывает главную героиню и ее страхи, и использует в свою пользу визуальное решение анимации, что однозначно заслуживает уважения.