Чтобы начать разговор о современной Смерти, необходимо сначала разобраться, с чего началось формирование этого образа, каковы его характерные черты и какое его воплощение принято считать «традиционным». Для этого мы обратимся к мифам западных стран, рассмотрим важные вехи в развитии фигуры Мрачного Жнеца в изобразительном искусстве и проследим процесс становления этого персонажа в визуальной культуре.

В МИФАХ

Человек еще в древности пришёл к «осознанию своей неизбежной и неотвратимой конечности», и это побуждало его осмысливать своё существование и пытаться разгадать тайну того, что же находится там, «за чертой». Всё это нашло отражение в культах и связанных с ними мифах, где среди божеств обязательно кто-то отвечал за смерть и загробный мир.

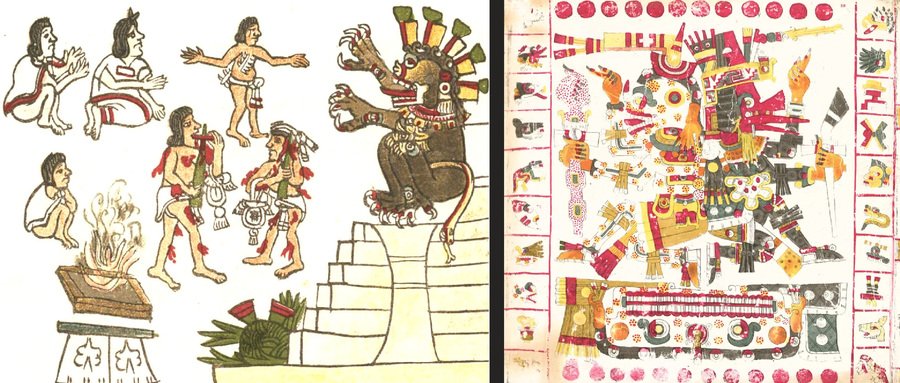

Бог Смерти Миктлантекутли в ацтекской мифологии. Изображение Миктлантекутли в Кодексе Мальябекиано / Миктлантекутли стоит рядом с Кецалькоатлем на странице Кодекса Борджиа.

Древнегреческий бог Аид — правитель царства мёртвых, германо-скандинавская богиня Хель, повелительница Хельхейма, ацтекский владыка подземного мира Миктлантекутли, повелитель Рарохенга Фиро в Новозеландских верованиях маори, правитель подземного мира кельтов Донн — все эти божества так или иначе воплощали смерть и то, что последует за ней. Обычно эти фигуры вызывали страх, а загробный мир содержал множество ужасных вещей, какие только можно себе вообразить (часто в них можно встретить бесконечные мучения грешников, потрясающих воображение монстров, собак, обгладывающих чьи-то кости — как, например, в древнем культе инуитов).

Конечно, существовали и другие варианты загробных миров, в которые попадали души тех, кто жил праведно, выполнял необходимые ритуалы, и чье погребение отвечало всем правилам. Но для древних людей смерть скорее вселяла ужас, и именно поэтому они награждали её самыми страшными характеристиками и атрибутами.

Так, например, Хель описывали как женщину-великана с наполовину чёрно-синим, наполовину белым телом, чьи бёдра и ноги имели следы разложения. Седна в эскимосской мифологии представлялась богиней, имеющей один бледный глаз, с грязными спутанными волосами, скрывающими лицо. Но на этом этапе своей истории человек ёще был далек от привычного нам образа скелета с косой. В этом обличии Смерть предстанет позже, беря начало своего воплощения в религиозных учениях.

В РЕЛИГИИ

Подходя к Средневековью как отправной точке формирования традиционного представления о Смерти, нельзя обойти стороной религиозное влияние на данный образ. Учтем тот факт, что к XIV веку (чуть позже мы вернёмся к этому важному для нашего исследования периоду) в Европе господствовало Христианство, и именно поэтому в первую очередь мы обратимся к этой религии.

Рыцарь, Смерть и Дьявол. Альбрехт Дюрер. Гравюра (1513)

Погружаясь в тему смерти, изучая научные тексты в сфере религиоведения, а также Священное Писание, мы скорее встретим рассуждения о ней, прежде всего, как о феномене. Но мы не можем игнорировать этот ракурс, так как через отношение к явлению мы можем проследить закономерности закладываемых в образ Смерти смыслов, характерных черт, особенностей внешности и её поведенческих проявлений.

Так, в Ветхом Завете смерть воплощала зло, и пришла к людям как результат их грехопадения. И если мы обратимся к Книге Премудрости Соломона (Глава 2, ст. 23-24), то, как подтверждение этого тезиса, приведем следующие строки:

Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его.

Воскрешение Лазаря. Гюстав Доре. Гравюра (1866)

Новый Завет все ещё описывает смерть как врага, однако роль её стала как бы второстепенной. Искупительный подвиг Христа ознаменовал победу жизни вечной над смертью, и далее в христианском учении это прослеживается в менее боязливом к ней отношении.

Интересно отметить тот факт, что в Новом Завете смерть начинает описываться через метафору сна (отсюда же, возможно, берет начало использование понятия «усопший»). Так, например, в Евангелии от Иоанна (Глава 11, ст. 11-13, притча о Воскрешении Лазаря) мы видим этому подтверждение:

Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его». Ученики Его сказали: «Господи! Если уснул, то выздоровеет».

Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.

Смерть на бледном коне. Гюстав Доре. Гравюра (1865)

На этом примере мы можем видеть, насколько изменилось восприятие смерти. Если Ветхий Завет не давал конкретной информации о том, что происходит с людьми после их кончины, то пришествие Христа дало людям надежду. В таком контексте смерть предстает не губителем, а скорее этапом, благодаря которому человек оставляет тревоги, бренность, обретает покой и жизнь вечную, получает избавление от тягот этого мира.

Старик («Пляски Смерти»). Ганс Гольбейн младший. Гравюра (1526)

Приведенные выше цитаты показывают, каковым в библейских текстах было отношение к смерти, что немаловажно для анализа и понимания ролевых моделей персонажа-Смерти в будущих воплощениях.

Сама же Смерть как персонификация с четким указанием имени, появляется в Откровениях Иоанна Богослова (Глава 6, ст. 7-8) в качестве одного из всадников Апокалипсиса:

И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул: и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «Смерть». И ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными.

Четыре Всадника Апокалипсиса. Альбрехт Дюрер. Гравюра (1498)

В отличие от других всадников, Смерть в Библии не наделяют конкретным предметом (например, Война описывается с мечом, Голод с весами в руках и Чума с венцом). Но со временем в изображении четвертого Всадника появляются свои стереотипы (так, в XV веке Альбрехт Дюрер в своей знаменитой гравюре изображает Смерть в виде истощенного старика с трезубцем в руках, чей устрашающий вид дополняет вспоротый живот — как символ разложения — и изможденный конь). Но о том, как и с помощью каких узнаваемых характеристик и атрибутов в искусстве изображали Смерть, мы поговорим в следующем разделе данной главы.

Ангел Смерти. Эвелин Де Морган. Холст, масло (1881)

А пока немного сместим фокус. Кроме непосредственно персонажа-Всадника следует уделить отдельное внимание таким героям Священного Писания, как Ангелы Смерти. Упоминания о них мы можем найти не только в Христианстве, но также и в Исламе, и в Иудаизме.

К Ангелам Смерти можно отнести встречающихся в библейском иудаизме Шахата (губителя), Машхита и Давэра. Также в еврейской традиции упоминается Архангел Михаэль в качестве проводника душ умерших (в христианских текстах Архангел Михаил также иногда выступает сопровождающим душ), Архангел Гавриил (приходящий за душами праведников с ножом в руках), а также Самаэль (как Ангел Смерти в одном из течений иудаизма) и Аваддон.

Архангел Гавриил. Мартин Шонгауэр. Гравюра (1485-149)

Чаще всего ангелов описывали как существ, имеющих крылья (что в итоге стало их узнаваемым атрибутом в массовой современной культуре).

Наиболее полное и яркое описание ангела в библейских текстах мы найдем, обратившись к Ветхозаветной Книге Пророка Даниила (Глава 10, ст. 5-9):

…И поднял глаза мои и увидел: вот, один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его — как топаз, лицо его — как вид молнии, очи его — как горящие светильники, руки его и ноги по виду — как блестящая медь и глас речей его — как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться.

Архангел Михаил. Теодор Пулакис. Дерево, темпера (1650-1699)

Из этого фрагмента мы можем сделать вывод, что к Ангелам (и Ангелам Смерти в частности) люди испытывали сильные чувства безотчетного страха, но одновременно и восхищались их красотой и могуществом. В связи с этим искусство подарило нам множество изображений и переосмыслений образов этих эфемерных существ, где каждый из них имел узнаваемый набор атрибутов внешнего вида и одеяния. И так вышло, что образ Смерти (в частности в воплощении Ангела Смерти) не стал исключением.

В ИСКУССТВЕ

Расцвет образа Смерти приходится на эпоху Средневековья. Прежде всего, ученые связывают это с пандемией чумы («Черной Смерти»), чей пик пришелся на 1346–1353 годы. Болезнь распространилась по Европе и унесла жизни миллионов людей.

Христиане верили, что мор обрушился на них в качестве наказания за грехи, а саму чуму воспринимали как знамение приближающегося Апокалипсиса (наряду с войнами, голодом и болезнями эпидемия представлялась тем самым четвертым Всадником, имя которому Смерть).

Справа — сцена чумы, слева — мужчина, держащий факел, освещающий часть сцены, справа — больные люди. Маркантонио Раймонди. Гравюра (1515-1516)

Кроме того, что само средневековое искусство часто обращалось к теме смерти и страданий Христа, святых и праведников, и практически возвело его в культ (об этом можно судить по большому количеству икон и работ того периода), для людей этот феномен стал практически частью повседневной жизни. Ведь количество умерших от чумы достигало невероятных масштабов, и это позволяет нам предположить, что люди наблюдали ужасы, болезни и смерть каждый день на протяжении долгого времени.

Примерно в это время появляются знакомые нам сюжеты с Мрачным Жнецом и атрибуты образа Смерти, такие как череп с костями или скелет с косой. И в рамках данного исследования мы выделим конкретные жанры, которые так или иначе обращались к образу Смерти и стали своеобразной визуальной летописью его формирования.

Доктор («Пляски Смерти»). Ганс Гольбейн Младший. Гравюра (1651)

ПЛЯСКА СМЕРТИ

Как жанр, Danse Macabre родился в центральной части Германии и берет свое начало в конце XVI века. «Пляска Смерти» представляет собой синтетический жанр, в котором сплелись «художественная словесность и изобразительное искусство», где цикл иллюстраций сопровождается стихотворными комментариями. Сам жанр имеет богатую историю, но в рамках данного исследования нас скорее интересуют образы, представленные в работах этого направления, поэтому мы перейдем непосредственно к анализу персонификаций Смерти.

Danse Macabre изображают сцены танца скелетов среди людей (при этом композиции чаще многофигурные). Примечательно, что в этих работах Смерть словно теряет монументальность и сакральность образа, ведь она предстает перед нами в достаточно бытовых ситуациях. Например, сопровождая земледельца в его работе в поле, дергая за рукав разносчика и нашептывая что-то проповеднику из-за спины.

Торговец, Старуха, Аббат. Ганс Гольбейн младший. Гравюра (1651)

Важно отметить главную мысль, сопровождающуюся работы художников данного жанра — для Смерти равны все, без исключений. Именно поэтому на иллюстрациях изображены люди разных сословий, начиная от крестьян и заканчивая королями. Мы еще будем обсуждать, как современные медиумы подходят к концепции беспристрастности Смерти, но сделаем это в следующей главе.

Обращаясь к теме бренности человеческой жизни, художники изображают смерть и её танец в различных обстоятельствах. Например, играющих на музыкальных инструментах у могилы, в виде «голого» скелета или с элементами разложения (как мы можем наблюдать на гравюре Михаэля Вольгемута).

Пляска смерти. Михаэль Вольгемут. Гравюра (1493)

Смерть часто изображают на коне, а также наделяют её различными атрибутами, такими, как лук, привычная для нас коса, венец и музыкальные инструменты.

Наиболее известным в этом жанре является цикл гравюр Ганса Гольбейна Младшего, созданный в 1523–1526 годах. Именно его работы стали классическим воплощением Danse Macabre и ознаменовали завершение истории «Пляски Смерти», заложив основы образа Смерти на долгие годы вперед.

Благородные, Астроном («Пляски Смерти»)/ Ганс Гольбейн младший. Гравюра (1524-1538)

ВСТРЕЧА ЖИВЫХ И МЁРТВЫХ

«Трое мёртвых, трое живых» — этот сюжет родился в XIV веке, в основе которого лежит история о встрече трех богатых и знатных мужчин с тремя ожившими мертвецами.

Обычно живых и мертвых разделяет крест, а сами скелеты представлены в разной степени разложения. Также в этих сюжетах мы можем встретить с луком или косой в руках.

Псалтырь Де Лиля (1310-1320)

Этот сюжет также показывает зрителю Смерть в образе скелета или разлагающегося мертвеца, а также наделяет эти воплощения уже знакомыми нам атрибутами.

Кроме этого также важно отметить, что Смерть в данном жанре назидательна, ведь каждый из мертвецов обращается к живым со своим посылом. Первый говорит о том, что мужчин ждет та же участь, второй — ропщет на ад, как бы предупреждая о незавидном уделе тех, кто в него попадет. А третий напоминает, что смерть неизбежна.

Псалтирь Бонн-де-Люксембург (1349)

ТРИУМФ СМЕРТИ

Еще один сюжет в изобразительном искусстве, центральной фигурой которого является Смерть — «Триумф Смерти». Первые работы датируются XIV веком, а наиболее прославленной картиной этого направления стало полотно Питера Брейгеля Старшего (1562 год).

Триумф Смерти. Питер Брейгель старший. Холст, масло (1562-1563)

Главными особенностями этого сюжета можно назвать многофигурность (где художники еще раз подчеркивают универсальность феномена Смерти для всего человечества), разность сословий изображаемых людей, контраст насыщенной яркой жизни и тленности и неумолимости смерти.

Триумф Смерти. Фреска в Ораторио деи Дишиплини. Паоло Пикчати (XV в.)

Для нас в рамках исследования важны, прежде всего, воплощения Смерти, и если мы обратимся к наиболее известным картинам этого направления, то заметим следующее.

Смерть представлена в резком цветовом контрасте с массой людей (как показатель полярности миров, жизни и смерти), иногда изображается верхом на истощенном коне, с косой, луком или мечом в руках.

Триумф смерти, Палермо (1446)

В целом образ Смерти в этом сюжете предстает во всем своем могуществе, неумолимости и неизбежности, как бы возвышаясь над миром и не оставляя никаких сомнений, что она имеет безграничную власть над жизнью людей.

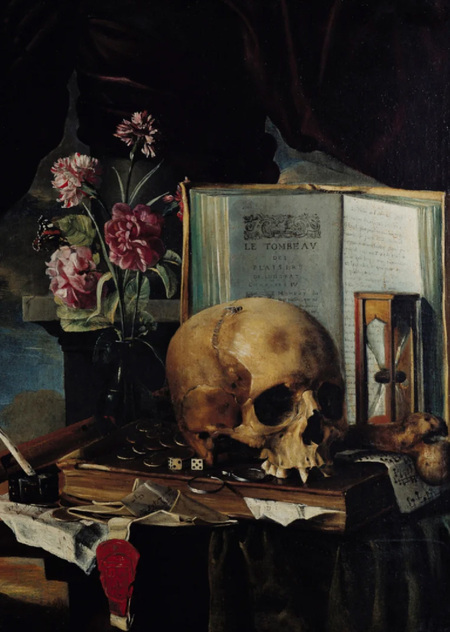

VANITAS

Жанр «ванитас» зародился в середине XIV века. Художники этого направления живописи изображали натюрморты или композиции, где неотъемлемой частью выступали символы-напоминания о бренности человеческого существования и мимолетности жизни.

Ванитас. Стиверс. Холст, масло (163-1660)

Из основных символов стоит отметить следующие: череп (как напоминание о неизменности смерти), гнилые фрукты (как метафора старения и увядания), цветы, мыльные пузыри, ветви плюща, свечи, песочные часы, музыкальные инструменты.

Ванитас. Эльберт Янш Ван дер Шур (1660-1665)

Этот жанр был популярен вплоть до середины XVII века. Со временем менялись особенности построения композиции, наполнение и пышность изображаемых натюрмортов.

Как таковой персонификации Смерти в этом жанре нет, но для нас важно изучить атрибуты, которые были изображены на картинах в качестве символов смерти. Ведь благодаря vanitas сложился определенный перечень предметов, которые глубоко укоренились в сознании в качестве ассоциаций к Смерти, и которые в будущем будут дополнять этот образ и служить его узнаваемости.

АНГЕЛ СМЕРТИ В ЖИВОПИСИ

В статье «Трансформация смерти в искусстве» [43], А. А. Ковалевский указывает на то, что благодаря развитию науки, анатомии и медицины, смерть перестает быть мистическим явлением и становится менее ужасающей.

В эпоху романтизма символами смерти становятся такие понятия, как печаль, тоска, боль и одиночество. Работы данного периода характеризуются эмоциональностью, трагичностью и мистичностью.

Ангел Смерти. Орас Верне. Холст, масло (1851)

Картины художников иногда представляли собой рефлексию относительно смерти близкого человека или конкретной исторической личности, и в таких сюжетах мы можем встретить фигуру Смерти в образе ангела с черными крыльями.

Так, мы можем говорить о том, что искусство XIX века подарило человечеству идею о представлении Смерти в образе человека, а не скелета или тронутого разложением мертвеца. И именно в этот период встречаются первые картины, где Мрачный Жнец наделен ангельскими крыльями черного цвета и одет в струящиеся длинные темные одежды с капюшоном, которые отдаленно напоминают знакомый нам черный плащ Смерти.

Ангел Смерти истребляет первенцев. И. Е. Репин. Холст, масло (1865)

В КИНЕМАТОГРАФЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Мы все ближе подбираемся к основной части исследования — анализу персонификации Смерти в современной массовой западной культуре. И последней вехой на пути к цели является изучение кинематографических картин первой половины XX века, где так или иначе в качестве одного из героев выступает Мрачный Жнец.

ВОЗНИЦА

Фильм «Возница» был снят шведским режиссёром Виктором Шёстрёмом в 1920-м году. В основе сюжета лежит легенда о том, что последний умерший в канун Нового года, совершивший много грехов, поступает на службу Смерти в качестве возницы Призрачной повозки.

Возница (швед. Körkarlen). Реж. Виктор Шёстрём. Швеция, 1920.

События разворачиваются вокруг Дэвида Холма, который вел разгульный образ жизни и безответственно относился как к себе, так и к окружающим. Его смерть приводит к встрече с возницей, его бывшим товарищем, который помогает Дэвиду взглянуть на свой путь и коренным образом изменить мировоззрение.

Возница (швед. Körkarlen). Реж. Виктор Шёстрём. Швеция, 1920.

В этом фильме возница не является прямой персонификацией Смерти, и выступает в качестве проводника, который выполняет её функции по доставке душ. В контексте исследования интересно рассмотреть образ Жнеца, его атрибуты и поведенческие особенности.

Возница (швед. Körkarlen). Реж. Виктор Шёстрём. Швеция, 1920.

Возница предстает в виде человека с косой, облаченного в балахон с капюшоном. Он управляет старой полуразвалившейся повозкой, запряженной лошадью. Герой приезжает к умершим и забирает души, погрузив их в свою телегу.

В этом фильме примечательно отношение Жнеца к главному герою. Проводник отправляется вместе с ним в прошлое, помогает взглянуть на прегрешения и изменить его отношение к своей жизни и окружающим людям.

Так, мы можем говорить о том, что Смерть в данной картине проявляет милосердие, заботу и эмпатию, служит толчком к переосмыслению жизни, тем самым помогая герою осознать её ценность. При этом сам образ построен на уже устоявшемся стереотипе и содержит главные атрибуты, присущие данному персонажу.

УСТАЛАЯ СМЕРТЬ

«Усталая смерть» — немой художественный фильм немецкого режиссёра Фрица Ланга.

Сюжет строится вокруг героини, чей жених умирает и попадает в потусторонний мир. Чтобы его вернуть, она должна выполнить условия Смерти — спасти одну из жизней в трех историях, предложенных Мрачным Жнецом.

Усталая смерть (нем. Der müde Tod). Реж. Фриц Ланг. Германия, 1921.

В этой картине появляется персонификация Смерти, воплощенная в образе мужчины в черном облачении. Сам образ мрачный, пугающий и безэмоциональный.

Интересно то, как строится образ загробного мира и какие символы появляются в этом фильме. В качестве метафоры разделения двух миров выступает высокая сплошная каменная стена, через которую в полночь проходят души умерших.

Чтобы попасть на ту сторону, героиня выпивает яд. Перед ней открывается проход в виде лестницы, ведущей к свету, за которой девушка встречает Жнеца в окружении свеч. Каждая свеча — человеческая жизнь, и если она гаснет, зажечь её снова не представляется возможным.

Усталая смерть (нем. Der müde Tod). Реж. Фриц Ланг. Германия, 1921.

Здесь мы впервые встречаем сюжет, где Смерти наскучил привычный ход вещей, и он делает исключение для конкретного человека, давая шанс изменить правилам бытия. Этот внутренний мотив персонажа выходит за рамки обычного поведения Жнеца, и мы еще не раз встретим его в будущем.

СМЕРТЬ БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ

Картина «Смерть берёт выходной» вышла в 1934 году, режиссёром которой выступил Митчелл Лейзен. Сюжет разворачивается вокруг семьи, которая на три дня принимает необычного гостя — саму Смерть.

Изначально Смерть предстает в виде черной тени, пришедшей к одному из героев. Она рассказывает о своём плане перевоплотиться в образ его знакомого и провести в компании семьи три дня, чтобы удовлетворить свой интерес к человеческой жизни.

Смерть берет выходной (англ. Death Takes a Holiday). Реж. Митчелл Лейзен, США, 1934.

Смертью движет любопытство, отчего люди так боятся его и почему цепляются за жизнь. Этот фильм примечателен новым ракурсом на образ Смерти — здесь мы погружаемся в его внутренний мир, где находим одиночество, непонимание.

Герой познает эмоции, чувствительность, влюбляется и сам открывает свою сущность возлюбленной. К концу путешествия Смерть осознает, почему люди так дорожат жизнью — он познает радость любви, привязанности и удовольствий. «Люди носят в себе мечту» — так он сформулировал главный смысл человеческой жизни.

Смерть берет выходной (англ. Death Takes a Holiday). Реж. Митчелл Лейзен, США, 1934.

Эта картина делает образ Смерти более близким зрителю, наделяя его человеческими переживаниями. Здесь впервые проявляется тема любопытства персонажа к миру, к которому он не принадлежит, и желание исследовать его. И, конечно же, фильм снова обращается к теме ценности жизни и её осознания через Смерть.

Так, мы подошли к главной части данного исследования — к анализу персонификации Мрачного Жнеца в современной массовой культуре. Для решения этой задачи мы рассмотрим период со второй половины XX века до наших дней и изучим различные медиумы, где, так или иначе, появляется Смерть в качестве персонажа.