Использование архетипов в современных практиках

1.1 Аналитическая психология

Карл Густав Юнг предложил уникальный метод работы с психологическими комплексами, который состоит из нескольких последовательных этапов. Проведя исследование того, как мозг обрабатывает информацию и позволяет нам меняться в разделе «Нейробиологический аспект», можем заметить, как метод Юнга соотносится с рассмотренными принципами.

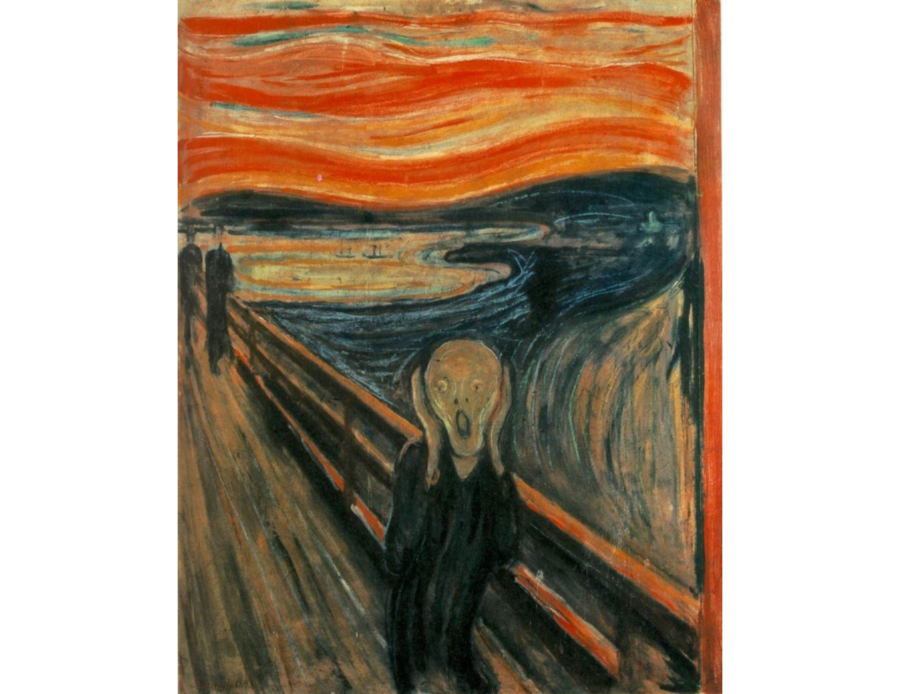

Эдвард Мунк, Крик, 1893. Эта картина передаёт отчаяние и внутреннее беспокойство, которое может сопровождать осознание проблемы.

Первый этап: Осознание проблемы

На начальном этапе пациенту необходимо осознать и признать наличие проблемы, связанной с тем или иным комплексом. Это признание важно не только в беседе с психотерапевтом, но и на уровне собственного самосознания. Пациент делится своими переживаниями, воспоминаниями, сновидениями и навязчивыми мыслями.

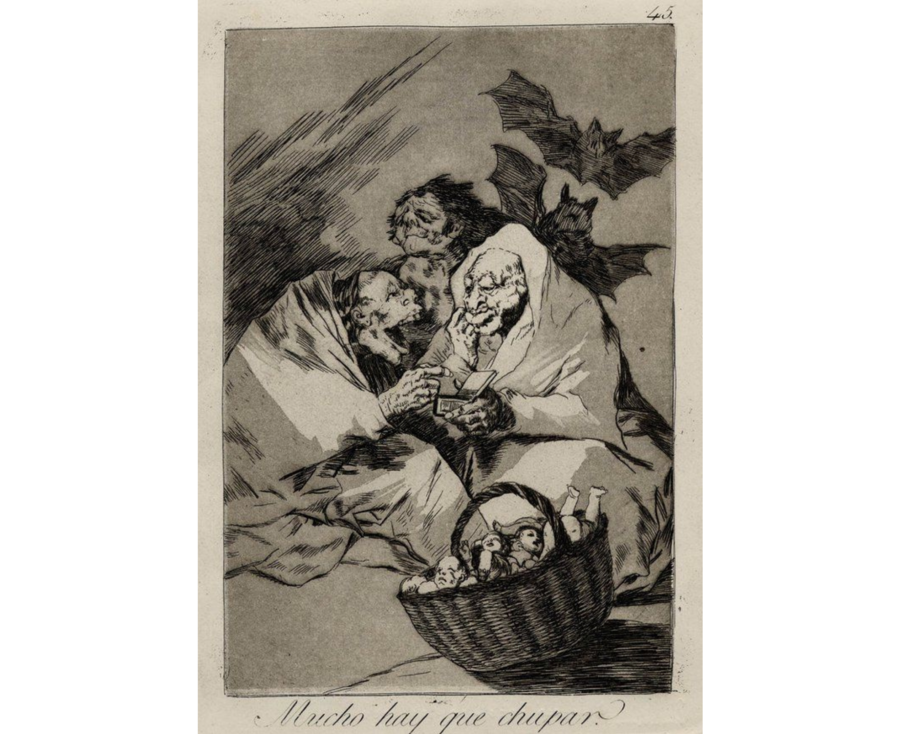

Франсиско Гойя, Лист 45 из серии «Капричос».Эти старухи высасывают соки из младенцев (Есть чем поживиться).

Слева: Франсиско Гойя, Сон доброй ведьмы (фрагмент), 1823. Справа: Франсиско Гойя, Ночной кошмар (фрагмент), 1823.

Франсиско Гойя, Ночной кошмар (фрагмент), 1823

Второй этап: Анализ и толкование

После признания проблемы начинается процесс её анализа. Вместе с психотерапевтом пациент исследует причины возникновения комплекса. Здесь Юнг уделяет особое внимание изучению сновидений, рассматривая их как ключ к коллективному бессознательному. Пациент делится своим пониманием сна, а психотерапевт должен связать его с собственным толкованием. На этой стадии человек должен осознать, что же на самом деле вызывает его комплексы, что возможно только при встрече со своим бессознательным.

Третий этап: Формирование новых моделей поведения

Осознание причин комплекса подготавливает пациента к следующему шагу — обучению. На этом этапе происходит не только изменение взгляда на себя и окружающий мир, но и выработка новых моделей поведения, привычек и реакций.

Четвёртый этап: Самостоятельность

На заключительном этапе психотерапевт постепенно отходит на второй план, предоставляя пациенту возможность самостоятельно продолжать работу над собой. Основная задача — научиться слушать своё бессознательное, чтобы избегать повторного возникновения новых комплексов.

Каспар Давид Фридрих, Странник над морем тумана, 1818

1.2 Сказкотерапия

Комарова Н. Н., Иллюстрации к сказке Аксакова С. Т. «Аленький цветочек», 2011.

Слева: Билибин И. А. Рисунки к народной сказке «Марья Моревна», 1967. Справа: Билибин И. А. Иллюстрация к народной сказке «Василиса Прекрасная», 1900.

Соколов Н.И., Соколов Н.Н. и Васнецов В.М., Гравюры из альбома русских народных сказок и былин, составитель П. Н. Петров, 1999

Слева: Лисснер Э., Рисунки к народной сказке «Лисичка сестричка и волк», 1902. Справа: Зворыкин Б. В., Рисунки к сказке Пушкина А. С. «Сказка о золотом петушке», 1903.

На этом методе я остановлюсь более подробно, так как именно он ляжет в основу разрабатываемого цифрового продукта.

Стоит начать немного издалека и изучить теорию психологических травм.

Столкнувшись с травмирующей ситуацией, мы можем застрять на определенном этапе и потерять желание двигаться вперёд, предпочитая оставаться в безопасности. Плата за это — неудовлетворенность жизнью, попадание в одни и те же деструктивные ситуации, развитие тревожности, апатии. Человек застревает в своей травме.

Если наш жизненный опыт и готовность пробовать новое и застревать в старом изобразить визуально, то получится следующая схема. Рассмотрим ее подробнее.

1. Зона комфорта

Это то, что мы делаем легко и уверенно с удовольствием. В зоне комфорта мы можем испытывать желание, осознавать его и реализовывать свои мечты с чувством полного удовлетворения.

Иероним Босх, Сад земных наслаждений, ок. 1500-1510

2. Зона привычного дискомфорта

Это терпимое, но неудовлетворительное состояние. «Бывало и хуже». В этом месте мы также ощущаем себя уверенно, поскольку хорошо изучили то, что нас не устраивает. Здесь мы не получаем того, что хотели бы, но получаем хоть что-то.

Пабло Пикассо, Старый гитарист, 1903-1904

3. Зона риска

Отсутствие гарантий, но возможности и новые источники энергии. Здесь мы можем приобрести то, без чего страдали в зоне дискомфорта. Каждый раз, снова и снова возвращаясь отсюда в зону комфорта, мы ее расширяем. Именно здесь мы получаем новый опыт, знания, ощущения, рост и развитие.

Айвазовский И. К., Буря на море ночью, 1849

4. Зона паники

Состояние, не приносящее пользы, только дезорганизацию, панику.

У человека, перенесшего психологическую травму, зона риска мала и он быстро попадает в зону паники, повторно травмируясь. Это удерживает его в зоне дискомфорта и отвращает от попыток изменений.

Выход из зоны паники возможен при осторожном движении и постепенном увеличении зоны риска. Важное понятие — безопасность. Один из способов — работа со сказкой, где действуют особые законы. Сказка — это субъективная модель мира, где можно отбросить привычные ограничения и страхи. Это похоже на симулятор: рисков нет, но есть возможность отработать важные навыки.

Тернер У. Д., Везувий в извержении, 1817

Один из основателей Гешталь терапии, Фриц Перлз, считал, что человек может быть лишён целостности из-за внутренних конфликтов. Задача сказкотерапии — интегрировать эти конфликты и сделать человека целостным, способным рассчитывать на собственные силы, ресурсы. Работа над сказкой — творческий динамический процесс интеграции и упорядочивания конфликтных «пазлов» психики.

С психоаналитической точки зрения, сказкотерапия работает на бессознательном уровне, воссоздавая эмоциональные кризисы и сценарии, характерные для внутреннего развития. Эрик Берн в своей работе «Люди, которые играют в игры» показал, как мифы и сказки описывают жизненные сценарии человека. Эти сценарии становятся своего рода архетипическими шаблонами, которые определяют выборы и поведение человека в реальной жизни. Например, «сценарий Тантала», связанный с запретом на удовлетворение желаний, отражает внутренние конфликты и страхи, которые часто находят своё выражение в сказочных историях. Прелесть в том, что подобные сценарии не бесконечны и познаваемы, с ними можно работать.

Выделяют три ключевые функции волшебной сказки, которые делают её особенно полезной в психотерапии: восстановление, избавление и утешение. Сказка помогает человеку заново обрести ясность в восприятии жизни, освобождает от глубинных страхов и даёт надежду на изменение, показывая возможность позитивного разрешения любой ситуации.

Основные этапы работы в сказкотерапии включают:

- Диагностика и постановка цели: Определяются основные запросы и эмоциональные трудности клиента.

- Выбор или создание сказки: Психолог выбирает подходящую сказку или вместе с клиентом создает новую, учитывая его ситуацию и потребности.

- Погружение в сказочный сюжет: Клиент читает, слушает или пересказывает сказку, исследуя метафоры, образы и персонажей, которые отражают его внутренние конфликты.

- Интерпретация и анализ: Психолог помогает клиенту понять символику сказки, соотнести её с жизненной ситуацией и выявить скрытые ресурсы или решения.

- Трансформация сюжета: Клиент при участии психолога изменяет сказочный сюжет, прорабатывая сложные эмоции и создавая новый, более позитивный сценарий.

- Закрепление изменений: Итоговая работа с осознаниями, полученными из сказки, и применение их в реальной жизни через практические шаги.

1.3 Арт-терапия

Это метод психотерапии, в котором творческий процесс помогает улучшить эмоциональное, психическое и физическое состояние.

Впервые термин предложил Адриан Хилл в 1938 году, опираясь на идеи Фрейда и Юнга о символах и способах выражения внутреннего «Я» через творчество. В арт-терапии участники создают произведения искусства, а затем, с помощью терапевта, анализируют их символы и метафоры в контексте своих переживаний и эмоций. Этот метод особенно эффективен благодаря своей визуальной природе. Образы, созданные человеком, часто содержат ключи к его внутреннему миру: цветовая гамма, текстуры, форма рисунка.

Этот метод получил широкое признание в научной среде и активно применяется в терапии как детей, так и взрослых. В процессе используются различные виды творчества, такие как рисование, живопись, лепка, коллажирование. Это помогает выразить через образы то, что сложно передать словами. Арт-терапия особенно эффективна в работе с психологическими травмами, тревожными и депрессивными состояниями, расстройствами пищевого поведения и другими проблемами.

1.4 Таро

Карты Таро — это колода из 78 карт, используемая для гадания и самопознания. Они представляют собой набор архетипических образов и символов, которые помогают исследовать подсознание и находить ответы.

История Таро начинается в середине XV века в Европе, где карты использовались для игры, известной как «Тарокки». Связь с мистикой и гаданием появилась позже, в XVIII–XIX веках, на волне интереса к оккультизму. Позже Таро стало инструментом для работы с символами и духовными концепциями. Сегодня самой популярной является колода «Таро Уэйта», созданная в 1909 году и проиллюстрированная Памелой Колман Смит. Эта колода делится на две части: 22 карты Старших Арканов и 56 карт Младших Арканов.

Изображения на картах отражают как конкретные ситуации и эмоции, так и общие архетипические концепции. Старшие Арканы символизируют архетипы, описанные Юнгом. Младшие Арканы тоже изобилуют символами и архетипами, но они более приземлённые и связаны с обыденной реальностью.

Иллюстрации Фриды Харрис, 1943

Таро Райдера-Уэйта, 1909

Эттейла Таро, Король, 1789

Kim Krans, The Wild Unknown Tarot, 2012

1.5 МАК

Метафорические ассоциативные карты (МАК) — это набор карт с изображениями, которые варьируются от абстрактных узоров до конкретных сцен и объектов. Их начали активно использовать в психотерапии в конце XX — начале XXI века. Человек выбирает карту, которая вызывает отклик, и использует её как точку для размышлений и анализа. Карты помогают установить связь между изображением и внутренними переживаниями, а через ассоциации и метафоры — осмыслить свои чувства и найти новые решения.

МАК особенно полезны в работе с трудными темами, снижая уровень стресса и позволяя обсуждать переживания в безопасной форме. Они активизируют интуицию и творческое мышление, способствуют самопознанию и подходят для людей разных возрастов и культур.

МАК активно применяются в индивидуальной, семейной и групповой терапии, помогая людям понять свои внутренние процессы и находить пути для изменений.

Эли Раман, Первые метафорические карты

Метафорические карты «Зонтики», MACards

Карты из колоды «Про тебя» издательства Генезис

Соня Шпигель, Ляля Ваганова, Соня Уткина, «Метафорические ассоциативные карты», 2023

Соня Шпигель, Ляля Ваганова, Соня Уткина, «Метафорические ассоциативные карты», 2023

Вывод

Приложение по сказкотерапии в первую очередь будет основываться на самом методе сказкотерапии, психоанализе. В приложение также можно интегрировать элементы арт-терапии, Таро и МАК для обогащения опыта пользователя. Арт-терапия может быть реализована через интерактивные инструменты для создания рисунков или коллажей, которые помогают выражать эмоции и исследовать внутренний мир. Таро или МАК могут быть адаптированы в формате цифровой колоды, предлагающей архетипические образы для размышлений и поиска решений, стимулируя связь с бессознательным.