Новое время

Культ «Святейшее Сердце Иисуса»

«– Но если ты король, где твой венец? — Он в сердце у меня, не на челе.»

Уильям Шекспир. «Генрих VI, часть 3.» Ок. 1591 г.

В Средние века наблюдается возрастание интереса к сюжету страстей Христовых, особенно к сцене распятия и к деталям, связанным с физическим аспектом страданий Иисуса. Искусство того времени часто включало изображения так называемых «орудий страстей» — гвоздей, копий и других предметов, непосредственно связанных с муками Христа. Эти артефакты стали символами страдания и жертвенности и подчеркивали материальные аспекты евангельских событий.

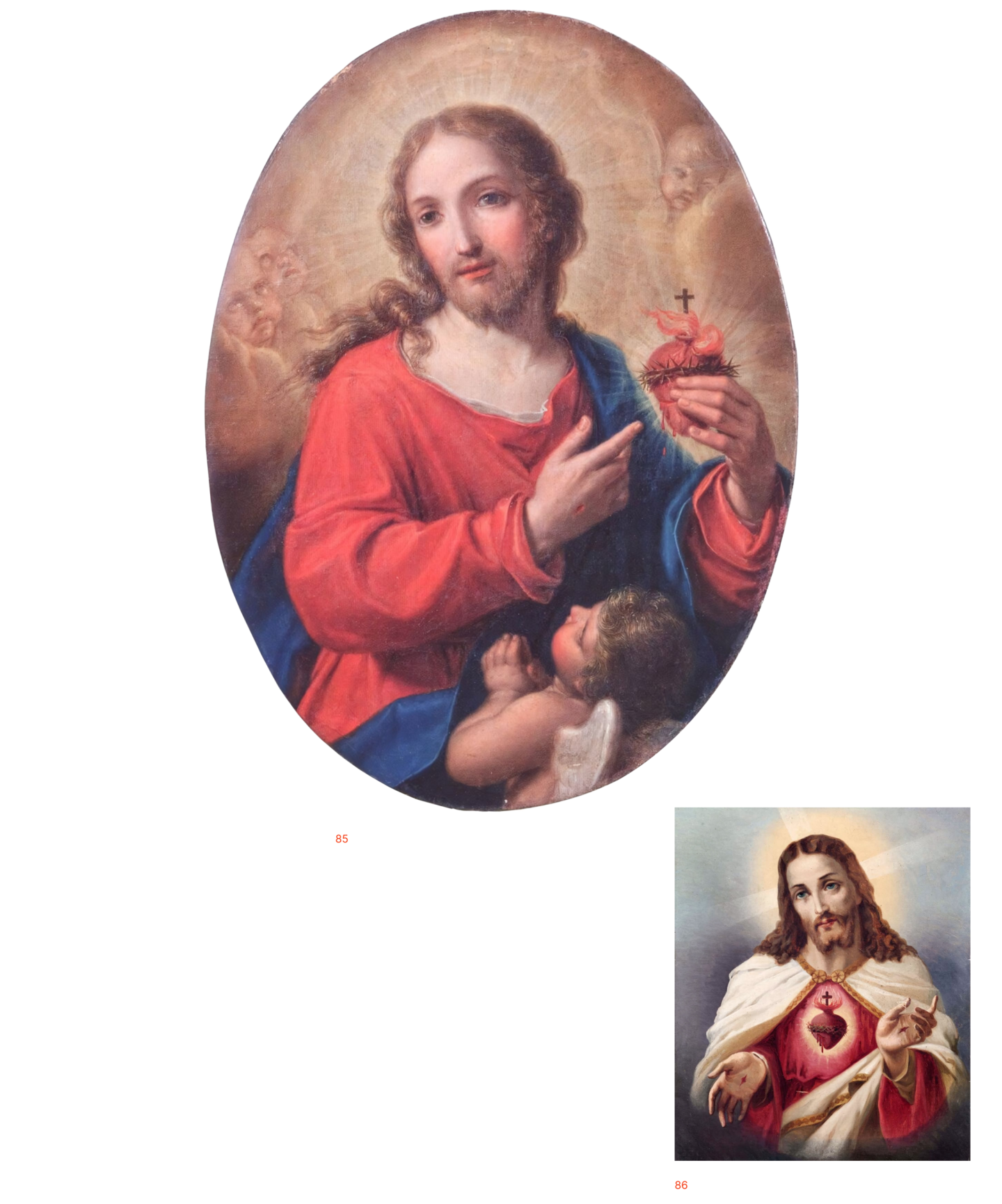

85. Иисус Христос с пылающим сердцем. Пьетро Тедески. Римская школа, 1794 г. Холст, дерево, стекло, масло 86. Святейшее сердце Христа, автор неизвестен, 19 в.

Именно в этот период начинает складываться культ Святого Сердца Христова, который приобрел религиозное значение, несмотря на его неофициальный статус. Это поклонение было связано с акцентом на физиологическом и чувственном восприятии страданий Иисуса, что иногда могло вызывать даже страх или тревогу у верующих. Однако к XVII веку, в эпоху Просвещения, представление о Святом Сердце претерпевает значительные изменения. Сдвиг в сторону более гуманистического восприятия Иисуса акцентировал внимание на Его человеческой природе. На фоне этих изменений культ Святого Сердца был признан официальной церковной практикой.

87. Св. Маргарита Алакок, созерцающая священное Сердце Иисуса Христа. Коррадо Джакуинто; Италия. 1765 г.

Значительную роль в утверждении этого культа сыграла монахиня Маргарита Мария Алакок, которая, по преданию, в своих видениях видела Христа, утверждающего, что его сердце должно стать предметом поклонения для верующих. Эти видения способствовали популяризации культа и его включению в официальную литургическую традицию. Помимо сердца Иисуса, почитание распространялось на сердце Марии, а также на сердца других святых, таких как Тереза Авильская и Августин Блаженный, каждое из которых сопровождалось особой символикой и иконографией. Так, сердце Марии, например, изображалось пронзенным кинжалом, символизируя её страдания.

88. Сердце Марии. Леопольд Купельвизер. Боковая часовня Святого Антония. Год неизвестен. 89. Эскиз ангела (слева) и Святых Сердец Иисуса и Марии (справа). Джаванни Августино Ратти. Ок. 1714 — 1775. Б

90. Священное Сердце Иисуса. Роберт де Лонж. 1705 г. Национальная галерея, Любляна

Особый интерес представляет иконографическая традиция культа Святого Сердца в колониях Южной Америки, где местные художники активно переосмысливали европейские гравюры и рисунки. На основе западноевропейских изображений, передававших духовный опыт и мистическое путешествие души, мастера Латинской Америки создавали произведения, отличавшиеся высокой экспрессией и эмоциональностью, что вносило в культовую живопись Южной Америки уникальные художественные черты.

91. Масляная живопись «Младенец Христос, Святое сердце и орудия смирения». Неизвестный автор. 17 — 18 век. Богота, Колумбия. 92. Царствующее сердце Иисуса вместе с Непорочным Сердцем Марии, пресловутым сердцем Святой Терезы, сердцем милосердия Святого Лаврентия, горящим сердцем Святого Гаэтано, воспаленное сердце Святого Игнатия, целомудренное сердце Святого Иосифа. Автор неизвестен. Музей Соумайя, Мехико. 17 век. 93. Аллегория Священного Сердца Иисуса, Царь над всеми сердцами. Фра Мигель де Герра. Музей Соумайя, Мехико. 1747 г. 94. Младенец Иисус рисует в своем сердце конец света. Автор неизвестен. школа Куско. Перу. 17 — 18 век. 95. Сердце с Богоматерью в Розарии; Школа Куско. Автор неизвестен. Лима, Перу. 18 век. 96. Аллегория Священного Евхаристического Сердца Иисуса. Винсент Перез. Музей Соумайя, Мехико. 17 — 18 век. 97. Аллегория Евхаристического Сердца Иисуса, окруженная семью архангелами, с Богом Отцом и Святым Духом. Мигель Кабрера. Музей Андреаса Бластена, Мехико. 1750 г.

В иконографии сердце Спасителя нередко становится центральным символом, выступая как мощный образ духовного и физического жертвоприношения. В некоторых изображениях оно представлено как источник — кровавый фонтан, из которого черпают воду агнцы, символизирующие верующих. Другие символические элементы, такие как крест, колосья пшеницы и виноградная лоза, помещаются в сердце, олицетворяя Страсти Христовы и Евхаристию, что подчеркивает связь между жертвой Иисуса и таинством причастия. В некоторых случаях художники акцентируют внимание на реалистичной анатомии сердца, детализируя его строение с изображением вен, клапанов и предсердий, что создает подчеркнуто физиологичный образ.

98. Хосе де Паэс. Святейшее сердце Иисуса Христа со святыми Игнатием Лойолой и Алоизием Гонзагой. Ок. 1770 99. Анатомическое изображение сердца ввиде фонтана, из которого пьют агнцы — паства; в сердце воткнут крест, пшеница и виноградная лоза — символы Страстей и евхаристии. Автор неизвестен. 18 век.

В Южной Америке ремесленники делали медальоны и медали с изображение сердца.

100-102. Медальоны и медали с изображение сердца из Южной Америки. 18 век.

В Европе традиция изображать сердце продолжилась.

103. Святое сердце. Одилон Редон. Музей Орсе, Париж. 1910 г. Пастель. 104. Святое сердце Иисуса. Юзеф Мехоффер. 1911 г.

105. Святейшее Сердце Иисуса. Джованни Гаспарро. Италия. 2015 г.

В XIX веке, с развитием печатных технологий начали выпускать религиозные открытки и постеры, содержащие проповеди, молитвы и символику. Особое внимание привлекает стилистика композиций, где визуальные элементы, включая текст и изображения, верстались в форме сердца, что подчеркивало эмоциональное и духовное значение символа в массовой культуре.

106. Христианское домашнее благословление (лист с молитвами, заключенными в сердца). Германия. 1850–1899 гг. Британский музей, Лондон. 107. Карты с сердцами на терновнике; 1816; Издатель: Bayard; Париж; Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья, Марсель. 108. Карты с сердцами на терновнике; 1816; Издатель: Bayard; Париж; Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья, Марсель. 109. Религиозная тиражная печать; Издательство LTurgis. Париж. Вторая половина 19 века. 110. Религиозная тиражная печать. Издательство J. Dopter & Co. Париж. Вторая половина 19 века. 111. Религиозная тиражная печать. Издательство Maison Basset. Париж. Вторая половина 19 века.

Сердце — божий храм или дом сатаны?

В Новое время сердце становится ключевым символом в эмблематическом искусстве, приобретая новые значения и роли в мистических и аллегорических изображениях. Одним из первых, кто использовал сердце в этом качестве, стал фламандский гравер Антон Вирье. В 1585 году он опубликовал сборник «Сердце, посвященное любящему Иисусу», включавший 15 эмблематических гравюр сердца. На этих гравюрах прослеживается эволюция средневековых представлений о мистике сердца: младенец Иисус изображен внутри сердца верующего, где он играет на арфе, открывает врата сердца, восседает на троне, читает и спит. Вирье также изображает сцены, где Иисус пускает кровь из ран фонтаном, наполняя сердце, приносит в него орудия Страстей, освещает его фонарем или пускает в него огненные стрелы.

Ангелы, в свою очередь, венчают сердце короной и защищают его от дьявольских нападений. В конечном итоге сердце символически очищается Христом, превращаясь в вместилище божественной любви и чистоты. Эти изображения имели глубокое нравственное значение, олицетворяя очищение души и популяризуя аллегорические интерпретации Священного Писания, что привело к широкому распространению подобных эмблем на протяжении следующих двух столетий.

112-128. Гравюры из серии Cor Jesu amanti sacrum (Человеческое сердце, побежденное младенцем). Вайрикс Антоний II. Гравер (конец 16 — начало 17th века). Фландрия

В 1680 году немецкий теолог Пауль Кайм в своем трактате «Светлое и сияющее сердечное зерцало» представил сердце как место борьбы добра и зла. Здесь божественное слово символически укрепляет сердце, в то время как дьявольские силы побуждают к греховным действиям. В трактате изображается борьба: в правое ухо сердца ангел направляет божественное знание, а в левое демон вкладывает мысли о грехе. В результате на гравюрах появляются светлое сердце, освещаемое Святой Духом, и темное, погруженное во мрак. Последнее становится символом неведения и греховности: глаза у него завязаны, а внутри находится демон, персонификация ада, и змея — символ соблазна. В этом трактате впервые появляется символ черного сердца, ставший впоследствии метафорой греховного состояния.

129-144. Иллюстрации из трактата Пауля Кайма «Светлое и сияющее сердечное зерцало»

Кульминацией идеи сердца как поля духовной битвы можно считать труд немецкого филантропа Иоганна Госснера «Сердце человеческое: или храм Божий, или жилище дьявола» (1812), который объединил в себе мотивы ранних эмблем. Госснер изображает сердце верующего как храм, наполненный символами христианской веры: Вифлеемская звезда, всевидящее око Божие, чудеса Христа — рыба и хлеб, и распятый Спаситель. Противоположно ему, сердце грешника управляется дьяволом, окруженным воплощениями пороков: павлин символизирует гордыню, змея — зависть, жаба — алчность, черепаха — лень, коза — похоть, свинья — чревоугодие, а пантера — гнев.

145-154. Иллюстрации из трактата Иоганна Госснера «Сердце человеческое: или храм Божий, или жилище дьявола». 1812 г.

Этот трактат стал настолько популярным, что был переведен на английский, похожая иконография встречается в старообрядческих рукописях на Руси и на стеклянных иконах в Румынии.

155. Витраж в храме. Румыния. Год неизвестен. 156. Иллюстрация из рукописи. Русь. Ок. 9-11 век.

Сердце в Новое время оказалось настолько насыщенным символом, что оно начало появляться не только в религиозных сборниках, но и в астрологии, алхимии, на картах Таро и игральных картах, в эмблемах и ребусах. Перенимая средневековые аллегории, сердце символизировало не только страдания Христа и образы рая и ада, но также становилось метафорой спасения и любви.

Дистилляция души или же сердце из печи?

Возникновение эмблематики как самостоятельного художественного жанра связывают с деятельностью итальянского правоведа и писателя Андреа Альциато, чья Книга эмблем (Emblematum Liber), впервые изданная в 1531 году, стала основой этого направления. По данным Г. Грина, сборник Альциато, включавший 179 эмблем, многократно переиздавался и оказал значительное влияние на европейскую культуру. В период XVI–XVII веков в Европе было издано более 5300 эмблематических книг, и интерес к жанру сохранялся до XVIII и XIX веков, оставив следы и в творчестве XX века.

Эмблемы представляют собой синтез изобразительного искусства и литературного слова, что делает их уникальной формой визуально-текстового выражения. Жанр, определившийся в Книге эмблем Альциато, состоит из трех частей: надписи или девиза (inscriptio, motto, lemma), изображения (pictura, icon, imago) и пояснительной подписи в прозе или стихах (subscriptio, explicatio), где раскрывается моральный смысл образа. Однако, в зависимости от замысла автора, структура эмблемы могла варьироваться: устойчивым считалось также сокращенное, двучастное строение, состоящее из изображения и одной пояснительной подписи.

Эмблематические произведения, благодаря синтезу текста и изображения, эффективно выражали глубокие философские и моральные идеи, активно взаимодействуя с аудиторией через символы и аллегории. Жанр, родившийся на стыке литературы и визуального искусства, стал одной из значимых культурных форм в эпоху Возрождения и барокко, оставив след в литературе, живописи, гравюре и архитектуре последующих веков.

Книга 1654 года с эмблемами сердца, изданной в Нюрнберге под названием «Светское зерцало» («Weltliche Spiegel»), является образцом типичным для того времени художественным жанром. Полное название книги — Das erneurte Stamm- und Stechbüchlein: Hundert Geistliche Hertzens Siegel, авторство которой принадлежит Fabianus Athyrus, псевдониму, за которым, как предполагается, скрывается Георг Филипп Харсдёрффер — талантливый поэт и полигистор эпохи барокко. Харсдёрффер, проживавший в Нюрнберге в XVII веке, был известен своими произведениями, сочетающими литературное и изобразительное искусство.

Настоящее произведение представляет собой сборник моральных эмблем, в которых повторяющимся символическим мотивом в фигурах является сердце. Как следует из названия, сборник призван наставлять читателя о пороках и добродетелях в жизни и делает это в визуальном смысле, демонстрируя вариации изображения сердца, которое можно воспринимать, например, как духовное благополучие или доброту человека, как это часто бывает и сегодня, в ряде контекстов, передающих общее аллегорическое послание. Эмблемы дополнены девизом и сопроводительным текстом.

«Моё глубоко раненое сердце никогда не исцелится, Но, возможно, холодный огонь последует за милым лучом. Мое глубоко израненное сердце никогда не сможет исцелиться, Ибо за стрелой Любви оно будет объято холодным огнем.»

Георг Филипп Харсдёрффер. «Светское Зерцало». 1654 г.

Символы использовались для того, чтобы донести до наблюдателя более высокий уровень знаний, чем можно было выразить с помощью одного лишь языка.

Это, пожалуй, один из самых загадочных аспектов культуры барокко — представление о семиотической теории метафоры, в которой объекты, формы и иллюстрации обрабатывались и оценивались в соответствии с их скрытыми значениями. Будь то природный или искусственный объект, каждый из них мог соотноситься с другим объектом или символизировать абстрактные качества, такие как пороки или добродетели, а в литературном смысле картины, состоящие из различных элементов и смысловых слоёв, могли дополняться девизами, эпиграммами или аллегорическими текстами.

Стоит отметить ещё две вещи — одну уместную, а другую нет, — которые связаны с абстрактной манерой восприятия в стиле барокко. Неудивительно, что люди экспериментировали, создавая визуальные мотивы, чтобы встроить в них очень запутанные лабиринты намёков, чтобы поразить, сбить с толку и развлечь интеллектуалов. Такое восприятие также перекликается с коллекционерской культурой: кунсткамера, наполненная удивительными предметами, была не просто музеем. Предметы сами по себе были символами, с помощью которых коллекционер мог получить более глубокое представление о мире.

«Мне дьявол-завистник вставил в глаза линзы, Чтобы я часто пугался своего грядущего счастья. Коварная зависть вставила мне очки в глазницы, Так что удача моего соседа часто пугает меня.»

Георг Филипп Харсдёрффер. «Светское Зерцало». 1654 г.

157-183. Светское Зерцало. Георг Филипп Харсдёрффер. 1654 г. Нюрнберг. Библиотека герцога Августа, Вольфенбюттель, Германия.

Другим произведением, использующим символ сердца для создания аллегорических образов, является труд немецкого теолога Даниэля Крамера «Священные эмблемы». Двухтомник, изданный в 1617 году, включает почти сто иллюстраций сердца, трактуемого как символ человеческой души. В первом томе сердце подвергается множеству испытаний: оно лежит на наковальне и подвергается ударам молотка, его поливают водой, пылают в огне. Несмотря на испытания, сердце символически поднимается над черепом, внутри которого изображена змея, что отсылает к потере бессмертия Адамом и Евой из-за дьявольского обольщения.

В аллегорическом повествовании сердце также распинают, разбивают, связывают цепями, бросают в печь и даже топят в воде. На него нападают птицы и демоны, используют его как приманку, вписывают на его поверхность имя Иисуса, обстреливают стрелами, взвешивают на весах.

184-192. Серия эмблем с изображением сердца. «Священные эмблемы». Даниэл Крамер. Том 1.

Во втором томе сердце символически трансформируется в клубень, из которого вырастают розы, лилии, яблоня и подсолнух. Сердце также сравнивается с жертвенным животным, его пронзают лопатой, оно обзаводится глазами, а из него извлекают виноград; в одной из эмблем сердца соединены обручальным кольцом, а на его артерию садится петух. Такие эмблемы служат метафорой духовного пути к спасению, который сталкивается с соблазнами и коварством дьявола. Визуальные образы, представленные Крамером, стремились буквально выразить библейские наставления о сердце, визуализируя духовные и нравственные предупреждения.

193-201. Серия эмблем с изображением сердца. «Священные эмблемы». Даниэл Крамер. Том 2.

Школа Сердца или Сердце ушедшее от Бога, вернувшееся назад к Нему и наставленное Им

«Да будет могуч и прекрасен бой, гремящий в твоей груди.»

Иосиф Бродский. «Прощай» Ок. 1957 г.

В произведении описывается путешествие Сердца, которое украл у спящего человека Дьявол. Затем Сердце было найдено ангелами, которые занялись его очищением и наставлением на путь истинный. Книга состоит из глав — этапов пути Сердца, каждый этап сопровождён эмблемой (иллюстрацией).

202-216. Школа Сердца или Сердце ушедшее от Бога, вернувшееся назад к Нему и наставленное Им. Кристофер Харви, поэт. Лондон. 1676 г.

В трактате «Cordiomorphoseos sive ex corde desumpta emblemata sacra» Франческо Поны, изданном в 1645 году, сердце превращается в многогранный символ, отражающий саму суть человеческой души и разнообразие ее переживаний. В произведении сердце изображено вместилищем мира, словно весь земной шар помещается внутри него. Оно обрастает глазами, словно приобретая способность видеть все стороны жизни, и ногами, символизирующими путь души. Сердце становится холстом, на котором запечатлены эмоции, временем в виде различных часов, в том числе песочных.

Оно выступает в роли сцены для встречи души и смерти, или же места, где сталкиваются дьявол и человек. Порой сердце изображено как замок, в котором Христос ведет оборону от полчищ Сатаны. Также сердце подвергается алхимическому очищению в печи и возносится среди семи планет, символизируя духовный рост. Таким образом, сердце в трактате Поны раскрывается как глубинный образ души человека, воплощающий ее внутренний поиск, силу, пороки и стремления к возвышенному.

217-226. Эмблемы из книги Франческо Поны «Cordiomorphoseos sive ex corde desumpta emblemata sacra». Италия, 1645 год.

Бородатое сердце

К концу XVII века анатомия сердца была изучена настолько детально, что теория Уильяма Гарвея о наличии двух кругов кровообращения — малого легочного и большого системного — стала основой научного понимания. В эпоху Возрождения медицинский взгляд на сердце претерпел значительные изменения: оно утратило статус вместилища эмоций, интеллекта и души, становясь в глазах врачей и ученых исключительно физическим механизмом — простым насосом, лишенным мистической и эмоциональной природы.

227. Обложка журнала Le Coeur à barbe («Бородатое сердце»)

На первый взгляд представленный постер может показаться типичным образцом для эпохи Дадаизма с его контрастной графикой, гармонично встроенной в шрифтовое оформление. Однако его значение раскрывается глубже, если рассмотреть историю создания спектакля, которому он посвящен. 6 июля 1923 года в парижском театре «Мишель» состоялась премьера пьесы «Бородатое сердце», написанной и поставленной Тристаном Тцарой, основателем движения дадаистов. На представлении присутствовал также Андре Бретон, лидер сюрреалистического движения, отношения которого с Тцарой к тому времени значительно обострились из-за взаимных нападок в прессе.

Во время спектакля Бретон, внезапно выбежал на сцену, размахивая тростью, и начал избивать актеров, предположительно причинив одному из них серьезную травму. В результате зрители устроили беспорядки, и Тцара был вынужден вызвать полицию. Этот инцидент окончательно ознаменовал раскол между дадаизмом и зарождающимся сюрреализмом, установив прочные границы между этими художественными течениями.