1980-е. Изоляция в близости

Переходя к 80-м хотелось бы отметить, что начало десятилетия в советском кино продолжало период застоя. Это время, когда внешние формы стабильности сохранялись, но внутренне человек продолжал ощущать изоляцию и одиночество даже в собственном доме.

Фильм Без свидетелей (1983) Никиты Михалкова я выбрала как первый в этом разделе именно потому, что он ярко и визуально самобытно, емко фиксирует чувство изоляции героев: они заперты в в квартире и каждый в своих решениях. Это не самая популярная картина режиссера, но, на мой взгляд, очень важна как пример того, как камера начала работать не на действие и массовость, а на интимность и моральный выбор, скрытые от глаз посторонних. Этот фильм — визуальная кульминация того ощущений, которые я исследую, и которые рождаются в контексте «застойного» периода. Не за счёт количества разных образов и визуальных решений, а благодаря повторению одних и тех же приемов, создающих точную интонацию и раскрывающих замысел фильма.

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

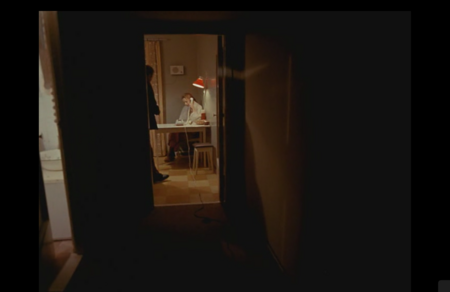

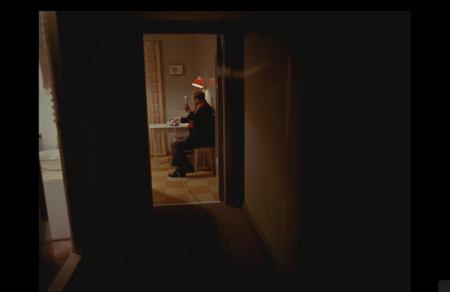

Драматургия фильма строится на постоянных перемещениях героев по квартире. Они прокладывают маршрут ссоры через комнаты: коридор, кухня, комната сына, гостиная. Каждый переход меняет тон сцены. Дверные проемы и тёмные коридоры работают как «рамки внутри кадра». Пространство дробится, герои то сходятся в проёме, то расходятся по противоположным углам.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Герои продолжают делать бытовые мелочи. Эти действия становятся для них способами защиты, ухода от разговора и эмоций. В этом доме каждый пытается защититься, а усыновленный Димка даже придумывает для этого у себя в комнате механизм: скелет, бьющий боксерской перчаткой по тем, кто осмеливается открыть его «секретный ящик». Несколько раз на протяжение фильма герои с той же целью берутся за телефонную трубку, но разговора либо не происходит, либо он не продолжается.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Столы в гостиной и на кухне становятся «ринговыми» опорными точками конфликта героев. Во время разговора накаляется напряжение, а после все окружающие предметы летают по комнатам и бьются о пол.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Цвета в фильме сменяются «пятнами» вместе с эмоциями героев. Тёплые хоровые лампы дают ощущение мягкого, домашнего. Это «мягко», под которым растёт жёсткость реплик. Во время откровений героев на камеру свет становится локальным и почти софитным. Красная и зеленоватая лампы сигнализируют о давлении и «подсвечивают» затишье, когда слова становятся холоднее.

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Диалог внутри каждой комнаты не разбивается резким монтажом, напряжение поднимается за счёт движения внутри планов: герой входит в свет, уходит в тень, отдаляется в глубину комнаты или остается на переднем план

Так бытовая география превращается в карту нападений и отступлений. Когда «всё начинает рушиться», светильники мигрируют, стулья выдвигаются, провода натянуты — все вещи оказываются «не на своих местах». В финальной сцене пространство кладовки выглядит особенно хрупким и тесным, а затем и оно полностью разрушается снаружи топором.

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Между динамичными и наполненными движениями сценами происходит резкий сдвиг — герои буквально оказываются лицом к камере, один на один с ней. Этот прием повторяется на протяжении всего фильма. На нем строится повествование о героях по отдельности. Это позволяет нам ощутить и понять два разных взгляда, стать свидетелями исповеди. Пространство исчезает: фон тонет во мраке, остаются только лица, подсвеченные тёплым локальным светом. Это момент, когда персонаж выходит из драматургии действия в пространство признания, где нет ни партнёра, ни комнаты, ни времени.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

Каждый из них поочерёдно «оказывается на сцене» своего монолога. Свет падает фронтально, почти как на допросе. В этой сдержанной неподвижности раскрывается истинный нерв фильма. Зритель неожиданно для себя теряет опору в виде привычного интерьера, реакций второго героя и монтажных склеек.

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

Так возникает напряжение и «трение» между внешним и внутренним: фильм называется «Без свидетелей», но в эти моменты зритель и становится тем единственным свидетелем, с которым герои делятся своей правдой.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

Еще один тонкий прием в фильме— вставки с фотографиями. Они работают как документальное подтверждение личного: мы вблизи рассматриваем зернистые следы прошедшей жизни, «вещественные доказательства» того, что любовь и близость действительно существовали.

В контексте всего фильма, где герои спорят, обвиняют и пытаются переосмыслить прошлое, эти фотографии становятся вспышками реальности, неподвластной их сегодняшним интерпретациям.

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

В монтаже эти кадры также выполняют важную эмоциональную функцию — они временно вырывают зрителя из замкнутого пространства квартиры, создавая контраст между живыми, солнечными, «вневременными» моментами прошлого и темнотой, ограниченностью настоящего. в цветовой и пластической структуре фильма эти фото, обработанные в тёплой сепии, работают как «проявленная» память. Это то, что осталось и заполняет пространство.

кадры из фильма «Без свидетелей» 1983

кадр из фильма «Без свидетелей» 1983

После камерного, почти театрального пространства фильма «Без свидетелей», где конфликт мужчины и женщины разворачивается в изолированном пространстве комнаты, ставшей ареной для признаний и взаимных обвинений, советское кино 80-х постепенно выходит за пределы частной драмы.

К концу десятилетия ощущение внутренней замкнутости перерастает в открытое изображение социального тупика.

Если в фильме Михалкова герои говорят, пытаясь оправдаться, то в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера» (1989) слова теряют прежнюю силу. На первый план выходит тело.

Поколение, выросшее в бытовой серости и теряющих силу семейных ценностей, выражает себя через движение, танец и физическую близость.

Кино перестройки наследует психологическую глубину 70-х, но перенаправляет ее в другую плоскость: из внутреннего, частного конфликта в телесный и социальный. Та же тесная квартира в «Маленькой Вере» превращается в поле открытого столкновения поколений и тел, в отличие от ощущения «тюрьмы», возникающем при просмотре фильма «Без свидетелей».

Этот переход от слова к телу, от исповеди к открытой демонстрации жизни. Конец застоя и начало перестройки делают возможным разговор о том, что раньше не произносилось и не показывалось.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

Почти все действие фильма происходит в тесных, низких, перегруженных деталями интерьерах, либо в местах скопления толпы. Камера часто располагается в дверных проёмах, узких проходах, где герои вынуждены буквально протискиваться мимо друг друга. Эта визуальная теснота отражает социальную и эмоциональную несвободу персонажей: в таких квартирах невозможно быть одному, наедине со своими чувствами. Эмоции здесь находят способ проявиться, герои действуют, но постоянно буквально"упираются» в непонимание друг друга.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1983

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1983

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1983

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1983

Быт здесь не фон, а форма несвободы, где все разные, живые, но вынуждены «сталкиваться лбами». Пространство не даёт отойти и уединиться, заставляя героев всё время дышать одним воздухом и оставаться «лицом к лицу».

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1983

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая вера» 1989

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Сцены в больнице и в полицейском участке продолжают тему отсутствия личного пространства, усиливая ощущение тесноты не только физической, но и моральной. В обоих случаях герои вынуждены говорить откровенно сидя вплотную друг к другу и не имея возможности отстраниться, побыть наедине со своими чувствами.

В полицейском участке коммуникация между людьми выглядит абсурдно формальной. Герои, как детали одной системы, зажаты между столами, бумагами и чужими взглядами. Их высказывания теряют личный смысл, слова перемешиваются и превращаются в показания, сказанные «по обязанности».

Такая обстановка вытесняет внутренний конфликт наружу, делая его административным. Интимное превращается в протокол.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

В больничных сценах повторяется тот же мотив, но с другой интонацией. Из безличной системы в личную уязвимость. Разговор Веры с Сергеем происходит в общей палате, среди других больных, где даже боль и сочувствие не могут стать частными. Камера фиксирует их близость как неудобную и неуместную.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Тела оказываются спутанными, границы между личным и чужим стираются.

«Все люди— братья. Только у них часто почему-то рожи разбиты.»

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

Движения тела в «Маленькой Вере» становятся главным способом выражения протеста, чувства, боли. В бытовой тесноте тело становится единственным способом говорить.

В сценах танцев и драк тело перестает быть просто частью повседневного — оно взрывается, освобождается, теряет контроль. Ритм музыки, алкоголь, толпа — всё сливается в хаос, где правят агрессия и желание. Камера динамично движется, теряет устойчивость и сильно трясется. Это становится ритмом внутреннего срыва. Это не танец ради удовольствия, а физическое выражение невозможности высказаться иначе.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Драки, толчки, сцены с полицией и хаосом на танцплощадке визуализируют социальную неуправляемость и стирают границы между любовью, болью и яростью. Тело здесь реагирует на удушье среды: бьётся, изгибается, ломается, как единственный оставшийся способ чувствовать.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

Сцена с татуировкой на груди, где один друг «впечатывает» другому рисунок навсегда, превращает боль в ритуал. Это акт братства, но и акт насилия — близость выраженная через укол. Такое соприкосновение физического и символического визуально формулирует желание оставить след и пробить барьер.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

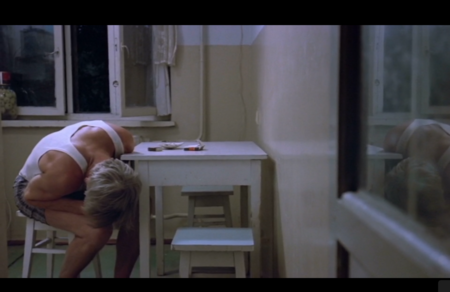

В некоторых сценах движения тела героев повторяются. (поза ребенка) становится ритуалом, который герои совершают в моменты эмоционального истощения.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Те же изгибы, сжимания, сцепления повторяются в любовных и насильственных сценах — всё существование героев раскрывается через напряжение и расслабление мышц. Движения и телесные реакции— это то, что объединяет в фильме героев разных взглядов и возрастов.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Интимные сцены в «Маленькой Вере» — одно из центральных визуальных и смысловых новшеств фильма. Они не просто нарушают табу советского экрана, но создают новую эстетику телесности, где тело впервые становится не идеологическим, а живым, уязвимым, активным и противоречивым.

Интимность показана не на нейтральном или идеальном фоне, а в том же бытовом пространстве. Камера не отделяет героев от пространства, в котором они живут. Их тела включены в материальную среду, как её продолжение. Благодаря такому решению, откровенные сцены выглядят не как возвышенный романтический момент, а как воплощение быта, еще одной его стороны.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

«Серьезной популярности фильм удостоился главным образом из-за несерьезной сцены, которая тогда была новостью для целому- дренного советского кино: „Чаще всего неадекватно реагировали на вполне уместную и не грубую, особенно по нынешним понятиям, сек- суальную сцену“295. Однако, разрушив бастион скромности, картина одновременно взяла еще одну высоту — ее восприняли „как этапное произведение то ли конца застоя, то ли начала перестройки“» [6, с. 263]

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

Несмотря на постоянное присутствие бытового фона, в монтаже все же присутствует мозаика из крупных фрагментов: кожа, фактура колготок, постер, части тела, поцелуй. Камера приближается, заставляя зрителя воспринимать не сюжет, а тактильность.

Такое кадрирование создаёт ощущение присутствия. Зритель находится близко, проникает в чужую интимную зону.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

В фильме в целом всё выглядит натурально, почти документально. Цветовая палитра естественная, как и освещение, состояние воздуха. Камера фиксирует дыхание, пот, смех, сбивчивые движения. Эта подвижность и неидеальность делают сцены живыми — сексуальность здесь не в позе и выверенности, а в движении, неуверенности и спонтанности тел.

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Мотив обнажения возникает не только в реальных сценах, но и в изображениях внутри фильма: плакат с силуэтом женского тела, висящий на стене, становится своего рода вторичным отражением происходящего. Эти сцены не о сексуальности как наслаждении, а о поиске живого ощущения в мире. Тело становится пространством, позволяющим испытать свободу.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

Пространство города в фильме постоянно находится в движении — камера не фиксируется в одной точке. Такое решение создает ощущение «текучести» и неустойчивости среды, в которой живут герои. Панорамы промышленных районов, заводских труб и дорог будто подчеркивают замкнутость и цикличность этого мира, лишённого покоя. Тело города в фильме тоже как будто живёт по инерции.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

кадры из фильма «Маленькая Вера» 1989

Перспектива кадров уходит вдаль, но пространство при этом кажется плоским из-за заводского смога. Пейзаж заполнен дымом и пылью.

кадр из фильма «Маленькая Вера» 1989

В заключение раздела о восьмидесятых годах советского кино следует отметить: фильмы, выбранные мной для анализа— сняты в разное время разными режиссёрами. Темы и мотивы рифмуются, но форма и ощущение кардинально отличаются. Происходит смещение от внутреннего диалога к телесной экспрессии. В обоих фильмах камера заперта в комнатах, но в контексте это работает это совершенно по разному.

Без свидетелей (1983) Михалкова показывает человека внутри системы — почти весь фильм происходит в квартире, разговор ведётся между бывшими супругами, пространство предельно замкнуто, внешнего действия почти нет. Камера фиксирует лицо, паузу, напряжение между двумя людьми и между личным и общественным. Этот фильм — пример того, как авторское кино конца «застойной» эпохи обращалось к теме ответственности, одиночества и внутреннего выбора в условиях ограниченного пространства.

В противоположность ему, Маленькая Вера (1988) Пичула — фильм другого уровня экспрессии: камера стремится выйти из комнаты, из квартиры, в кадре все тоже пытается выйти за пределы. Появляется улица, танцы, молодёжь, физическая близость и открытая сексуальность. «Маленькая Вера» отражает время перестройки: не столько надежду, сколько её утрату, не столько выход, сколько иллюзию выхода. Все продолжает двигаться и выбраться из этого раз и навсегда не получается.

Сопоставление этих двух фильмов показывает две связанные темы, развивающиеся в советском кино в течение 80-х. Вертикальную (внутренний диалог, ответственность, замкнутость) и горизонтальную (улица, тело, движение, отчаяние). Если «Без свидетелей» концентрируется на ограниченном пространстве и слове, то «Маленькая Вера» расширяет рамки пространства, границы тел и показывает бОльшее количество событий.

Эту главу можно подитожить так: эпиграфом к эпохе становится не торжество, а неизбежность; не триумф, а иллюзия длиной в комнату или танцплощадку. В этих двух картинах 80-х находят своё выражение не великие действия, а мгновения живых людей внутри системы, которые либо говорят («Без свидетелей»), либо движутся («Маленькая Вера»), но в обоих случаях остаются пленниками структуры.

«Мне двадцать лет» (1964) — реж. Марлен Хуциев

«Июльский дождь» (1966) — реж. Марлен Хуциев

«Начало» (1970) — реж. Глеб Панфилов

«Осенний марафон» (1979) — реж. Георгий Данелия

«Без свидетелей» (1983) — реж. Никита Михалков

«Маленькая Вера» (1988) — реж. Василий Пичул

«Небеса обетованные» (1991) — реж. Эльдар Рязанов

«Брат» (1997) — реж. Алексей Балабанов

«Война» (2002) — реж. Алексей Балабанов

«Русалка» (2007) — реж. Анна Меликян

«Елена» (2011) — реж. Андрей Звягинцев

«Аритмия» (2017) — реж. Борис Хлебников