2000–е. Изоляция как внутреннее переживание и поиск согласия с внешним

Начало 2000-х в российском кино ознаменовано возвращением к теме войны, не только как исторического факта, но и как внутреннего состояния человека, оказавшегося в пространстве без выхода.

Фильм Алексея Балабанова «Война» (2002) становится одним из важнейших высказываний этого периода. Он отказывается от постироничной эстетики 1990-х, фиксируя предельную реалистичность и предельно честно показывая изоляцию героев.

Война здесь — это среда, в которой человек чувствует ясность. Вернувшись домой, герой оказывается в состоянии непонимании и может даже близком к психологическому изгнанию: мир без войны чувствуется чужим, а мир войны — единственно понятным.

Эта изоляция становится центральным мотивом нулевых, переходом от хаоса 1990-х к экзистенциальной замкнутости нового времени.

Балабанов строит повествование, показывая пространство без опоры, где каждый выбор героев диктуется одиночеством. Война становится формой существования, в которой человек сохраняет чувство смысла ценой полного отчуждения.

Таким образом, в контексте моего исследования фильм «Война» открывает десятилетие, в котором изоляция перестаёт быть следствием разрушения и становится сознательным способом выживания и формой сохранения внутренней целостности.

кадр из фильма «Война» 2002

В сценах плена пространство кадра сжимается и на контрасте с солнечными кадрами улицы выглядит предельно холодно. Камера фиксирует тела у стен, землю и камни, создавая тактильное ощущение зябкости и тесноты. Голубоватый свет, проникающий из единственного источника подчёркивает боль физического существования героев.

кадры из фильма «Война» 2002

Цветовая палитра выстроена на грани между свежим холодом и гниением. Синевато-зелёные тона кожи и стен превращают тело в элемент среды. Люди как будто растворяются в земле и стенах, становясь частью замкнутого ландшафта.

кадры из фильма «Война» 2002

«Картина снята максимально натуралистично, можно сказать, правдиво, в жанре чистейшего реализма без капли абсурда или напускного патриотизма. Балабанов наглядно показывает всю суть чеченской войны. Это в первую очередь война идеологий, война убеждений, религиозных и моральных.» [9, с. 108]

кадр из фильма «Война» 2002

Фигуры персонажей вынуждены сгибаться и сжиматься. Они почти всегда сидят или лежат, в отличие от движущихся и доминирующих военных тел. Здесь тело становится единственным подтверждением, что человек ещё живет.

кадры из фильма «Война» 2002

Пространство организовано как вертикальная ловушка: камера часто смотрит сверху вниз (сквозь решётку, люк или проём), подчеркивая разницу власти и беспомощности. Этот приём строит визуальный эквивалент темы изоляции не только физической, но и онтологической, когда человек становится объектом, подчиненным чужой воле.

кадры из фильма «Война» 2002

В этих сценах кадр выглядит очень плотным: тьма, пыль и синеватый свет формируют пространство, где жизнь продолжается, но без свободы.

кадр из фильма «Война» 2002

кадр из фильма «Война» 2002

В «Войне» изоляция выходит за пределы закрытых пространств. Даже в горах, где кажется, что мир открыт, кадр выстроен так, что человек остаётся зажатым. Балабанов превращает ландшафт в ещё одну форму неволи: высота здесь не освобождает, а заставляет прятаться.

кадр из фильма «Война» 2002

Телесная напряженная и «защитная» пластика повторяется и в сценах боя. Герои пригибаются, прижимаются к земле. Природа здесь не антагонист и не спасение, а среда, подчинённая тем же законам насилия, что и человек.

кадры из фильма «Война» 2002

Визуально это подчёркивается резкой сменой световых температур: холодные, почти инфракрасные ночной холодных свет сменяется выжженным дневным, который также лишает героев защиты.

кадр из фильма «Война» 2002

Изоляция в фильме становится всеобъемлющим состоянием: географическим, физическим и экзистенциальным.

кадры из фильма «Война» 2002

В «Войне» появляется второй оптический слой — кадры, снятые пленным иностранцем на VHS камеру. Эти фрагменты формируют второй уровень изоляции: война оказывается пространством замкнутости, заключенным на экране. Таким способом один человек пытается пережить опыт.

кадры из фильма «Война» 2002

Любительская видеозапись с цифровым шумом и сбитыми настройками, создаёт эффект «непристойного документального взгляда» — видимого, но не чуткого. Цветовая температура здесь еще холоднее основной линии фильма: бледно-зелёные и синие фильтры напоминают ночное видение, где человек выглядит абсолютно бледным и безжизненным.

В этих кадрах исчезает плотность мира, остаётся только сигнал и свидетельство.

кадр из фильма «Война» 2002

Появление камеры в кадре превращает акт съёмки в жест выживания — способ зафиксировать своё существование, когда оно уже почти растворилось в пейзаже. Но этот жест одновременно еще больше отделяет людей друг от друга: между тем, кто снимает, и тем, кто страдает, пролегает граница устройства.

В фильме Балабанова это работает, как двойная изоляция: физическая (плен, война, пространство гор) и оптическая (экран, кадр, цифровая текстура).

кадры из фильма «Война» 2002

В финале записи играют с главным героев злую шутку, как будто выживая вместо настоящего человека, пережившего страшный опыт войны, и становясь его мёртвым, неподлинным отражением.

кадр из фильма «Война» 2002

Возвращение героя из зоны конфликта в город не восстанавливает «нормальность». Петербург и провинциальные улицы оказываются продолжением военного пейзажа, замаскированным под повседневность.

кадры из фильма «Война» 2002

Простор, архитектура и движение на улице не дают героям фильма ощущения открытого мира.

Балабанов использует холодную палитру: серо-зелёные и синие тона, лишённые тепла. Камера снова фиксирует зажатость тела и потерянный взгляд.

кадр из фильма «Война» 2002

Даже сцены общения с друзьями у костра или на холме кажутся временной иллюзией общности. Фигуры собраны в круг, но каждый из них остаётся в собственной траектории, застывшей между воспоминанием и невозможностью будущего.

кадры из фильма «Война» 2002

Эти кадры фиксируют парадокс возвращения: выйти из войны — значит попасть в другую её форму, растворённую в обыденности. Город становится тихим продолжением конфликта, а герой — его носителем.

кадр из фильма «Война» 2002

кадр из фильма «Война» 2002

На протяжении всего фильма герой Балабанова появляется перед камерой за решёткой, где рассказывает следователю о пережитом.

Эти эпизоды работают не только как флешбеки и рамочная конструкция. Они дополняют повествование и углубляют его, заставляя героя заново проживать войну надедине с собой и своими воспоминаниями.

Пространство кадра минималистично: бетон, темная решётка, тусклый свет. Всё построено на контрасте между телом и замкнутой средой — здесь уже нет действия, только голос, который реконструирует произошедшее. Сигареты, стакан воды, однообразие света создают ритуал возвращения.

Таким образом, структура «Войны» выстраивается как многоуровневый плен: физический (плен у боевиков), пространственный (изоляция в городе) и «нарративный» — плен рассказа, когда единственная возможность продолжения существования — это пересказ и попытка объяснить то, что не поддаётся объяснению.

«Это как будто история о чужих. Чужих во всем. И в жизни, и в смерти, и в мире, и в войне.» [10]

кадр из фильма «Война» 2002

После предельно жёсткого, реалистичного взгляда Балабанова на постсоветскую Россию в «Войне» — мира, в котором герой вынужден доказывать свою человечность через страдание и насилие, середина 2000-х открывает совершенно другой тон в отечественном кино.

Война уступает место мечте. На смену грязным горам и подвалам пленения приходит стеклянная Москва и фэнтезийный мир, где герои уже не сражаются, а блуждают.

Анна Меликян в «Русалке» словно переворачивает балабановскую оптику: из мира мужской боли и чёрно-белых решений мы переходим в пространство женского воображения, где наивность становится формой сопротивления.

Алиса, героиня Меликян, — «чучело XXI века» (по определению Елисеева): девочка, зачатая морем и принесённая в мегаполис, сталкивается с тем же миром отчуждения и фальши, который Балабанов показывал через войну. Только теперь насилие трансформировалось и поменяло форму.

Если Балабанов говорил о границах — между жизнью и смертью, между войной и миром, — то Меликян исследует переход между внутренним и внешним, между реальностью и фантазией. Она делает то, что в нулевые стало важной миссией кино в целом и женского кино в частности: она возвращает в центр повествования эмпатию, игру и надежду, отказываясь от «имперского» мужского взгляда на мир (по наблюдению Тартьюх).

Таким образом, «Русалка» становится не просто сменой интонации, но и культурным поворотом — от военного к чудесному, от внешнего действия к внутреннему ощущению, от крика к тихому дыханию.

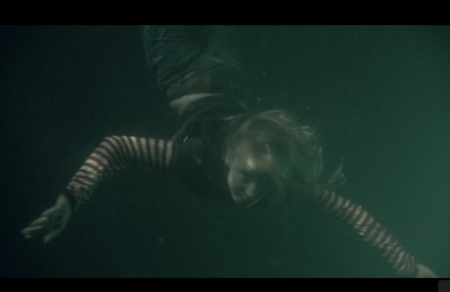

кадр из фильма «Русалка» 2007

С самого начала фильма визуальный язык «Русалки» строится вокруг замкнутого пространства и рамки, подчёркивающих отделённость Алисы от внешнего мира. Она существует внутри «аквариумов» — стеклянных окон, дверей, автобусов, тесных комнат, где воздух и свет словно проходят сквозь фильтр ее фантазии.

Цветовая палитра фильма — чуть выцветшая, акварельная, с преобладанием холодных тонов голубого, фиолетового и зелёного, усиливающих ощущение отстраненности и нереалистичности.

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадры из фильма «Русалка» 2007

Пространство в «Русалке» становится местом, где героиня одновременно заключена в своеобразный «пузырь», и защищена, как под водой.

кадр из фильма «Русалка» 2007

В кадрах. детства Алисы (класс, коридор школы, дом у моря), пространство всегда разделено оконными рамами, дверными косяками или стенами.

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадр из фильма «Русалка» 2007

Эта визуальная замкнутость отражает не только социальную изоляцию Алисы, её непохожесть на, но и внутреннюю — погружённость в собственный мир, где фантазия и реальность слишком тесно переплетены.

В отличие от тюремного кадра Балабанова, изоляция у Меликян поэтична: она не разрушает, а создаёт дистанцию, из которой возможно наблюдение и мечта.

кадр из фильма «Русалка» 2007

Если в начале фильма изолированность Алисы в кадре выглядит необычно и романтично, то когда героиня оказывается в Москве, город еще сильнее выдавливает и сжимает ее, используя всевозможные инструменты: баннеры на окнах, двери транспорта, работа в костюме телефона.

«Когда людям некуда деваться— они едут в Москву»

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадры из фильма «Русалка» 2007

В сером городе героиня находит для себя утешение в зеленом цвете. Этот акцент сопровождает Алису и зрителя до конца фильма.

кадрыиз фильма «Русалка» 2007

кадр из фильма «Русалка» 2007

В фильме появляются кадры, снятые «глазами Алисы» через сетку костюма телефона, в котором она ходит по улицам в качестве работы. Этот прием усиливает ощущение одиночества героини и непричастности ко внешнему миру.

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадр из фильма «Русалка» 2007

В «Русалке» вода — структурообразующий визуальный принцип, через который Анна Меликян выстраивает внутренний мир Алисы и её особое положение в городской среде.

Первые кадры фильма связывают Алису с морем: она растёт на берегу, и морская стихия определяет её мироощущение. Море в этих эпизодах — пространство свободы, но не социальной, а телесной и мысленной. Это среда, где тело может дышать.

кадры из фильма «Русалка» 2007

В этих сценах вода работает как аналог «дома». Стихия, к которой у героини есть доступ с самых ранних лет. Именно здесь появляется её способность «влиять» на реальность, и она также связана с водой.

кадр из фильма «Русалка» 2007

В фильме повторяется кадр с вытянутой рукой Алисы, «касающейся» корабля. Героиня пытается достать до воды, но физически отделена стеклом, высотой, городской архитектурой.

кадры из фильма «Русалка» 2007

Алиса прыгает в Москву реку, не столько от отчаяния, сколько в попытках вернуть контакт с собой, своими ощущениями и своим прошлым.

кадры из фильма «Русалка» 2007

Аквариум в фильме выглядит, как миниатюрная тюрьма. Стеклянные стены, в которых плавает одинокая золотая рыбка. Аквариум — это уменьшенная и грустная копия того моря, которое будет сопровождать её всю жизнь. Оно превращается в декоративный, некомфортный для жизни объект.

кадры из фильма «Русалка» 2007

Фантазии Алисы в «Русалке» создают отдельный визуальный слой фильма, который раскрывает её внутренний опыт иначе, чем реальность.

Это не просто мечты, а система образов, через которую героиня компенсирует одиночество и эмоциональную изоляцию.

Фантазийные сцены резко контрастируют с тусклой, серой и грустной повседневностью. Пространство грез — кислотный пляж с сиреневым небом и бирюзовым морем — выглядит намеренно искусственным, почти рекламным. Градиенты, насыщенные цвета, коллажные фигуры и сюрреалистические детали создают ощущение цифровой визуальности, собранной из фрагментов реальности нулевых.

кадры из фильма «Русалка» 2007

Персонажи фантазий — маленькая Алиса-балерина, водолаз (возможно образ отца, которого Алиса никогда не видела), ростовой телефон, мама в форме продавщицы с тележкой кирпичей и мужчина Саша. Вместе эти объекты образуют визуальный коллаж желаний, страхов и детской наивности героини. В этом мире существует чудесный порядок, которого нет в реальности Алисы.

кадр из фильма «Русалка» 2007

Фантазии появляются в точках эмоционального напряжения, когда героиня испытывает страх, любовь, одиночество или кризис. Они работают как мягкий механизм эмоционального выживания, позволяя Алисе переформулировать реальность, с которой она не справляется. В этот момент именно её субъективное восприятие становится главным источником смысла.

кадры из фильма «Русалка» 2007

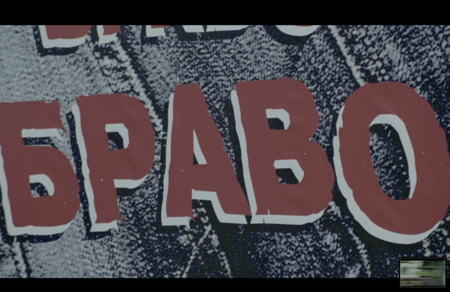

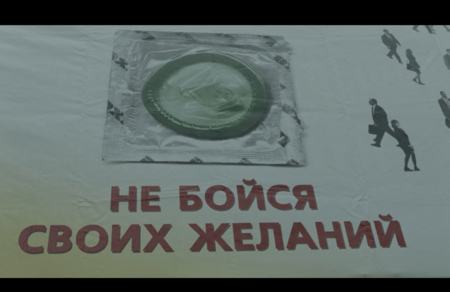

На протяжении фильма героиню в реальности так же преследует «контекстная реклама». Постеры на улице как бы разговаривают с ней, подпитывая фантазию.

кадры из фильма «Русалка» 2007

кадр из фильма «Русалка» 2007

кадры из фильма «Русалка» 2007

В финале фантазия становится местом, куда Алиса окончательно «возвращается». Это подчеркивает, что для нее фантазия — не временное утешение, а единственная форма существования, где её жизнь складывается так, как ей хочется.

кадры из фильма «Русалка» 2007

Таким образом, линия фантазий в «Русалке» раскрывает новый тип изоляции нулевых: не через внешнее, как у Балабанова, а через внутреннее.

Ощущение изоляции в «Русалке» возникает в условиях визуального шума эпохи — рекламных слоганов, урбанистических панорам, псевдо-оптимистичных образов массовой культуры.

Алиса, в отличие от героев «Войны», не заключена в географические границы или политический конфликт; её изоляция гораздо менее заметна. Это тихая, рассеянная отрешённость человека, который живёт в мегаполисе, но не чувствует реальной связи ни с кем. Фантазии становятся единственным местом, где образ «счастья» хоть как-то складывается, — и именно через этот контраст между серой реальностью и кислотным воображаемым фильм делает её одиночество видимым.

Изоляция в нулевые проявляется в российском кино в принципиально разных формах. Фильмы «Война» и «Русалка» демонстрируют две из них, являющиеся, на мой взгляд, одними из самых ярких.

У Балабанова изоляция — материальная, телесная и политическая. Она выражена через пространство войны, плена и ограниченного передвижения; через тёмные, замкнутые интерьеры и документальную оптику. Герой лишён выбора, включён в жестокую реальность, где коммуникация возможна только в форме насилия или приказа.

У Меликян изоляция смещается внутрь. Она не навязана конфликтом, а рождается из повседневности. Это изоляция человека в мирное, информационно насыщенное время: одиночество среди городской толпы, отсутствие подлинной связи при избытке визуальных стимулов, эмоциональная притупленность среды. Визуально ощущение здесь выражено не через тьму, а через зыбкий, размытый свет, серое городское пространство и противостоящие ему яркие фантазийные сцены.

Таким образом, переход от «Войны» к «Русалке» демонстрирует, как в нулевые меняется сама природа изоляции: от внешнего принуждения ко внутренней отчуждённости, от физической замкнутости к эмоциональной пустоте, и от реального плена к тихому, иллюзорному побегу в собственное воображение.

«Мне двадцать лет» (1964) — реж. Марлен Хуциев

«Июльский дождь» (1966) — реж. Марлен Хуциев

«Начало» (1970) — реж. Глеб Панфилов

«Осенний марафон» (1979) — реж. Георгий Данелия

«Без свидетелей» (1983) — реж. Никита Михалков

«Маленькая Вера» (1988) — реж. Василий Пичул

«Небеса обетованные» (1991) — реж. Эльдар Рязанов

«Брат» (1997) — реж. Алексей Балабанов

«Война» (2002) — реж. Алексей Балабанов

«Русалка» (2007) — реж. Анна Меликян

«Елена» (2011) — реж. Андрей Звягинцев

«Аритмия» (2017) — реж. Борис Хлебников