период древности

В этом блоке мы проанализируем, каким было искусство Месопотамии и Древнего Египта, сравним, есть ли в них сходства, выделим основные черты монументального и изобразительного искусства каждой цивилизации.

Почему в Древнем Египте был культ мертвых? Чем мы обязаны культуре Месопотамии сегодня?

ДРЕВНИЙ ВОСТОК

Древние поселения в долине рек Тигр и Евфрат — это одни из первых известных истории на территории евразийского континента. Древние земли Месопотамии называют «колыбелью цивилизации» — именно там были совершены ранние культурные и технические достижения. (первая не-иероглифическая письменность, изобретение колеса, деление времени на дни, чесы, месяцы и годы и тд.) Это все влияло на развитие искусства, особенно керамики и металлообработки.

после эпипалеолита — зарождение культуры

7000 ДО Н.Э.

Первые примитивные поселения на территории междуречья знакомые историкам примерно с 10000 до н. э., вслед за ними, уже в 7000-5000 до н. э. появляются первые керамические изделия, примитивные статуэтки с изображением матерей-кормилиц, первые типов регулярных поселений, одним из которых является Чатал-Хююк.

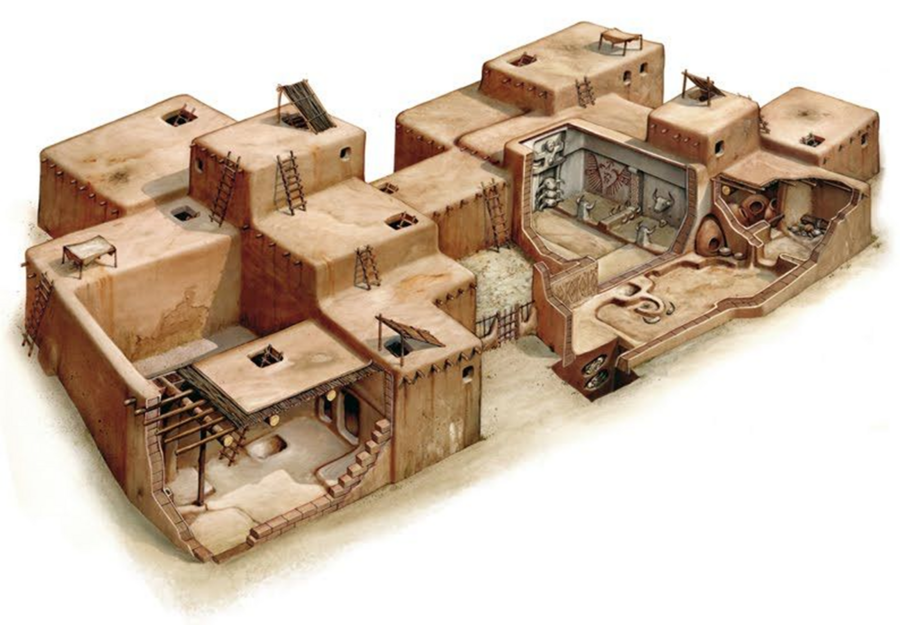

Чатал-хююк реконструкция: поселение эпохи керамического неолита, 7400-5600 гг. до н. э. Богиня-Мать из Чатал-Хююка 5750 г. до н. э. Глиняная печать

Очень мало известно о жизни простых людей в древние времена, так как в то время запечатления во времени стали только люди или создания, имевшие власть — правители и божества. Тем ценнее для нас сохранившиеся поселения.

Чатал-Хююк можно считать первой коммуналкой на евразийском континенте. Встык расположенные друг к другу пространства комнат, стены которого выложены из сырца, предполагается, что вход выполнялся через крышу. Это одна из теорий, так как стены плохо сохранились, однако, мы можем судить о том, что пол комнат был выкрашен красным и украшен простым геометрическим узором.

Подобные украшения можно заметить и в керамике того периода. На тот момент качество керамики в Месопотамии превосходило ту, которую создавали ремесленники на территории острова Крит. В поселении были найдены костяные и, простые костяные шилья, орудия из кремня и привозного обсидиана, главным образом вкладыши для серпов и один полированный топор. Зеркала изготовляли из полированного обсидиана и аккуратно закрепляли в рукоятке при помощи известковой массы; бусы делали из синего или зеленого камня — апатита, отверстия в них тонки и «для современных игл. Такие же отверстия просверливались и в обсидиановых подвесках.

На крышах и проходила большая часть жизни обитателей городка. В каждой комнате было по крайней мере две платформы; по краям стояли деревянные опоры, обмазанные глиной и окрашенные в красный цвет.

Керамика или статуэтки в могилах никогда не встречаются, их находили исключительно на территории святилищ, которые также находились недалеко от жилых комнат и были построены по тому же принципу. Статуэтки внутри святилищ были с изображением неолитических божеств. Главным среди них была богиня в трех ипостасях: в виде молодой женщины, матери, дающей жизнь, и старой женщины, в одном случае сопровождаемой хищной птицей — возможно, грифом.

Охотничьи сцены с многочисленными человеческими фигурками и благородным оленем покрывают стены святилища, датируемого около 5800 г. до н. э. позднейшего из известных в Чатал Хююке. Упадок охоты и охотничьего инвентаря, а возможно, и полное одомашнивание крупного скота могли сделать ненужными охотничьи сцены, которые являлись частью охотничьего ритуала, поэтому они исчезают после этого периода.

формирование первых городов-государств

Взамен кочевому образу жизни, оседлый привносит в жизнь поселений скотоводство и земледелие. Усложняются типы построек, как и общественное устройство, уже с 5000 до н. э. находят следы использования меди и таблички с иероглифическими письменами. К 3000 до н. э. долина междуречья насчитывает по крайней мере 12 городов-государств, среди них Ур, Ниппур, Лагаш, Киш и так далее.

В центре каждого шумеро-аккадского города на высоких насыпях поднимались храмы. Их мощные стены, сложенные из высушенного на солнце кирпича-сырца, представляли собой чередующиеся уступы и выступы. Внутренние помещения всех зданий имели вид коридоров, в которые через оконца, сделанные под самым сводом, скупо пробивались солнечные лучи. Парадной частью храма были центральный двор и примыкающие к нему комнаты. Стены их были украшены фризами из перламутра или мозаикой из красных, черных и белых шляпок глиняных гвоздей, вбитых в сырец.

Раскопки акрополя Ура, древнейшего шумерского города-государства южного Междуречья, существовал с 4-го тысячелетия до IV в. до н. э.

Зиккурат — это ступенчатое монументальное сооружение, выполненное из необожжённого сырца, выполняющее функцию храма и центра жречества.

В каждом городе-государстве располагалось по одному храму, они были посвящены разным божествам. Колоссального размера строения напоминали о величии бога, о пропасти между простыми жителями междуречья и божественными силами, которые управляют благополучием жителей Месопотамии.

Жречество было вторым важным общественным слоем после регулярной армии. в зиккуратах вершились суды над людьми, связывали брачными узами, проводились жертвоприношения.

фигуративное искусство

В течение 3-го тысячелетия появилась скульптура из камня и дерева, отдельно стоящая, наряду с ранними бронзовыми статуэтками. Глиняные рельефы или стеллы, используемые образованными классами для повествования историй, были другой популярной формой искусства, как и цилиндрические или кубические статуи: см., например, император Гудея с вазой (c.2150, Лувр, Париж).

В течение этого богатого раннего династического периода Месопотамия была объединена на некоторое время (2334-2154) под семитскими царями династии Аккад, чьё искусство иллюстрируется некоторыми интересными рельефами, очень мелкими фрагментарными фигурами в натуральную величину в камне и меди, и некоторыми из самых красивых цилиндрических фигур, из когда-либо вырезанных — работы, которые указывают на присутствие там лучших скульпторов и мастеров металлообработки в регионе. После периода хаоса произошло неошумерское возрождение во главе с Уром. До наших дней дожили бесчисленные статуи — см., например, статуэтку Гудеи из Лагаша (2141-2122 гг. до н. э., Детройтский институт искусств) (переписать дополнить про виды

1. Статуя Гудеа, Лувр

2. Цилиндры шумерского правителя Гудеа с клинописными текстами, рассказывающими о постройке храма. Лувр

3. Геннольский мечтатель Анатолия. Ок. 3000-2200 годов до н. э.

4. Геннольская львица, 3 тыс. до н. э.

5. Циллиндрическая ваза, 3 тыс. до н. э.

клинопись

Клинопись появилась в Шумере около трёх тысяч лет до нашей эры. Её появление совпадает с возникновением первых городских поселений и сопутствующей этому необходимостью учёта излишков производства в домашнем хозяйстве.

Первые образцы клинописи были найдены на раскопках древнего города Урук, в Южной Месопотамии. На глиняных табличках сохранились отпечатки числовых знаков разного размера и величины, обозначающих классы единиц системы счисления. Позднее рядом с числами появляются и другие знаки, поясняющие, что именно подсчитывается — пиктограммы.

В середине III тысячелетия до нашей эры древние вавилоняне и ассирийцы (аккадцы) использовали клинопись для своего семитского языка, сократив число самых распространённых знаков до 300. Они создали новые слоговые значения, соответствующие фонетической системе аккадского языка. Начали употреблять чисто фонетические записи слов, продолжая использовать шумерские идеограммы и написание отдельных слов.

Дальнейшее развитие клинописи датируется XIV веком до нашей эры. В древнем Угарите появляется клинописный алфавит включающий 30 знаков, каждый из которых свой передаёт свой звук.

примеры клинописных табличек

рельефы

основные принципы изобразительности шумерского искусства строится на:

канонизированном изображении тел (лицо-ноги в профиль)

разномасштабность: слуги и войны всегда меньше жрецов и правителей.

рельефам и штандартам характерно ленточное повествование слева направо

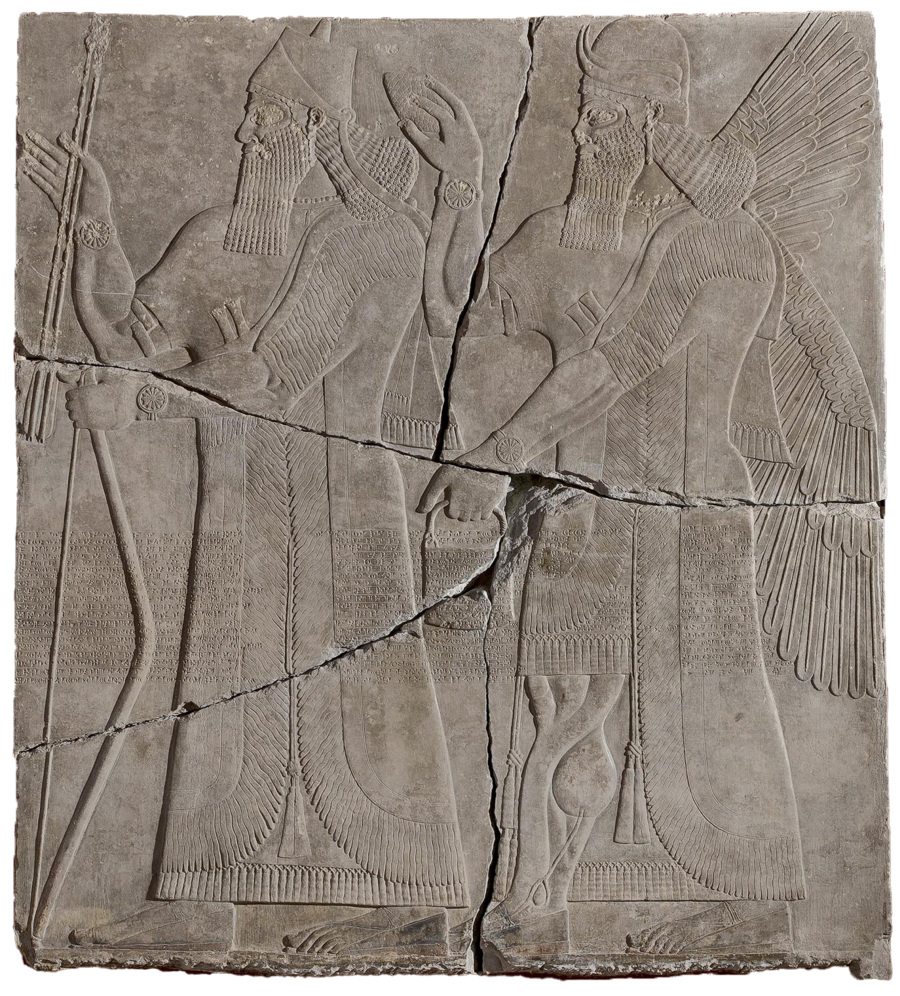

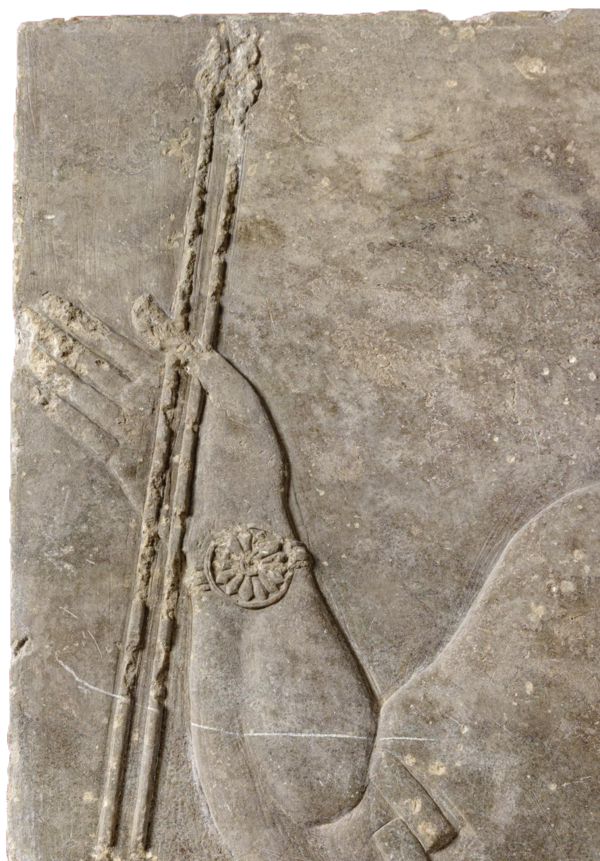

Рельеф из дворца Ашшурнацирапала II с клинописной надписью и изображением царя и его бога-хранителя 883-859 гг. до н. э.

Штандарт войны и мира III тысячелетия до н. э. Размеры 21,59 на 49,53 см.

Чарльз Вулли считал, что это был штандарт царя. Поднятый на древке, он сопровождал правителя в военных походах и праздничных шествиях. Сюжеты вполне соответствуют такой версии: одна сторона «штандарта» изображает царя в дни мира, другая — в пылу сражения. Фигуру правителя, легко распознать среди других людей: она выделяется более высоким ростом.

В середине верхнего регистра сцены с эпизодами войны: он величественно стоит с кинжалом в руке, взирая на побежденных, а рядом тянется шествие нагих пленников со связанными за спиной руками. Позади правителя — царская колесница, запряженная мулами, и группа телохранителей.

Ниже тяжелая пехота шумерской армии: воины в медных шлемах и длинных плащах, с копьями наперевес спешат вступить в бой. В третьем ряду показано, как идут друг за другом в атаку боевые колесницы. На быстро движущихся повозках сидят возница и метатель дротиков, а внизу, под копытами разгоряченных упряжных животных, видны тела убитых и поверженных врагов.

Это первое в истории изображение армии шумерского царя полно достоверных подробностей. Художник последовательно показал все рода войск, их вооружение, одежду и доспехи.

изображения войны (слева) и мира (справа)

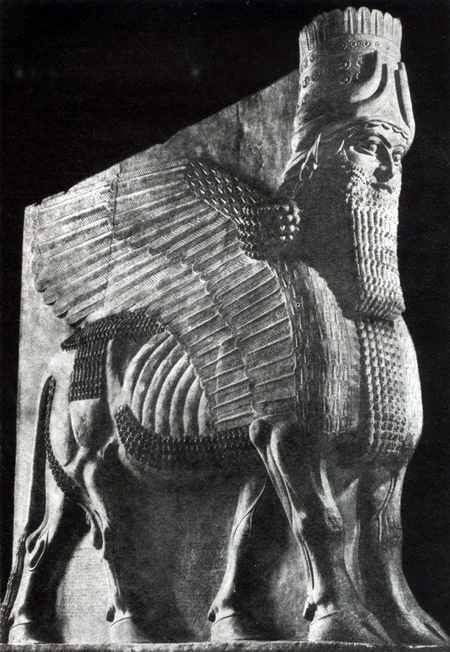

Шеду из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине. Вторая половина VIII в. до н. э., алебастр.

История древнего искусства не знает настенных рельефов лучше ассирийских по смелости и размаху в передаче самых напряженных сцен.

Чтобы показать мощь царя, ассирийские скульпторы IX в. до н. э. делали его фигуру огромной, поэтому остальные фигурки теснились кое-как. В VII в. до н. э. та же цель достигается уже иначе.

Художники старались показать широту и трудность деяний царя; появились панорамы строек, поэтические изображения сражений в непроходимых горах и болотах, картины осад и разрушения неприступных крепостей. В таких панорамах фигурку царя с телохранителями едва можно отыскать. Немного крупнее других ее делали только в сценах, построенных по старым шаблонам, где изображались дикие расправы с повстанцами, приемы униженных послов и богатой дани. В сценах охоты фигура царя повторялась как центральная в каждом эпизоде.

1. Ашшурбанапал на своём коне вонзает копьё в голову льва 2. Рельеф с изображением Ашшурбанапала, убивающего льва

около 645—635 годов до н. э.

статуэтки

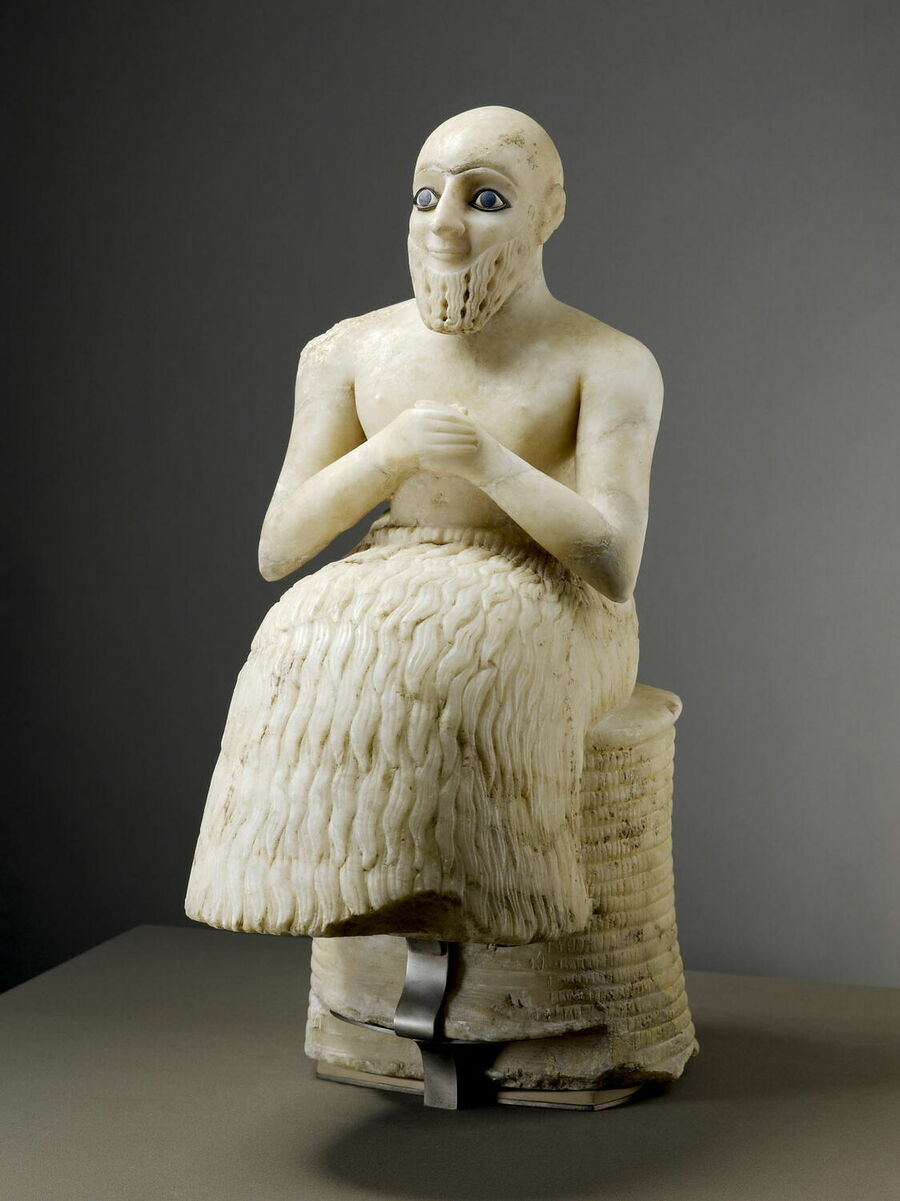

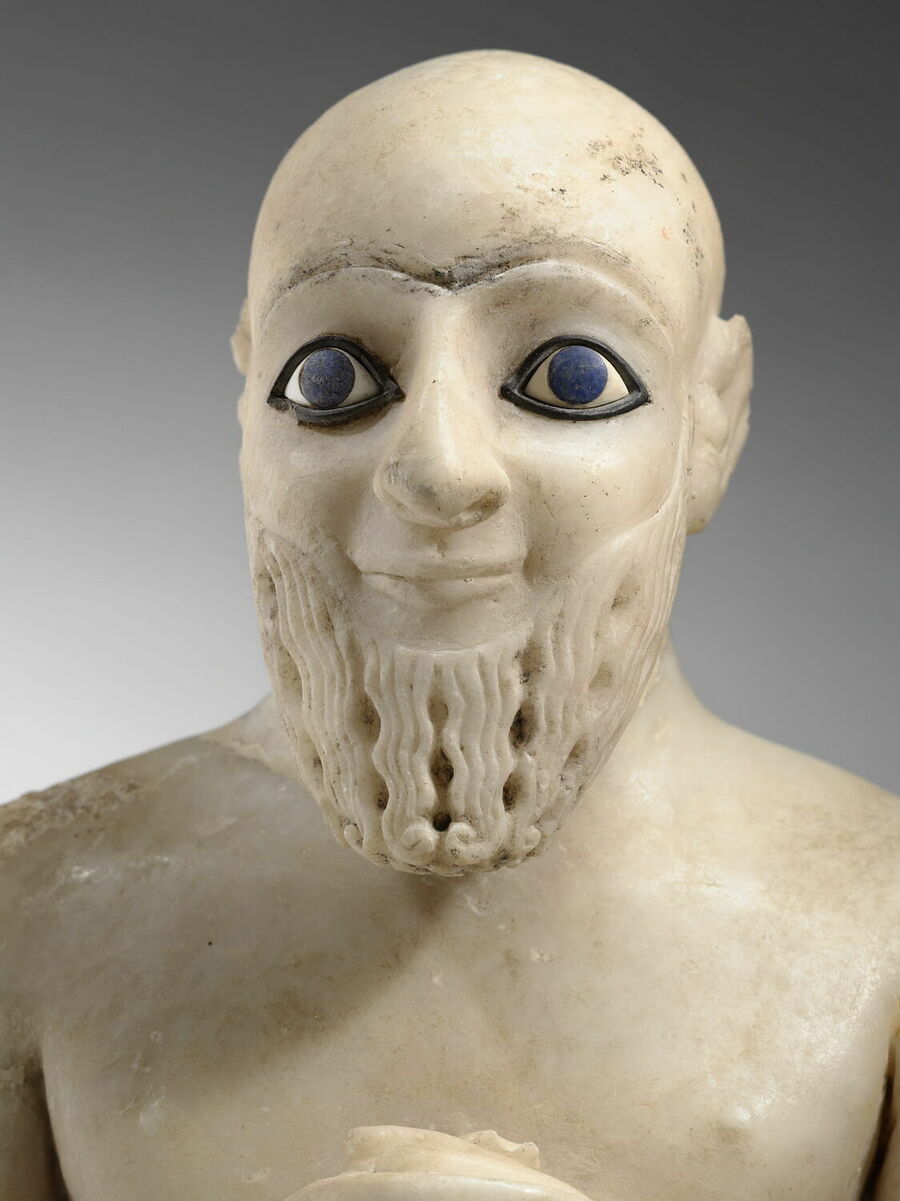

Статуэтка Эбих-ила из Мари Около 2340 г. до н. э.

Памятник принадлежит группе так называемых «адорантов» — фигур молящихся. Благочестивые жители древней Месопотамии преподносили свое изображение в храмы в благодарность богам и в надежде на их дальнейшую поддержку и защиту. На правой лопатке фигуры располагается надпись. Подобные формулы часто встречаются на адорантах: они дают ясно понять, кто преподнес предмет («Эбих-Иль»), какую должность он или она занимает (nu.banda, инспектор или надзиратель), и какое божество является «адресатом»

Эбих-Иль изображен сидящим на плетенном троне. Он одет в каунакес — тяжелую шерстяную юбку, на которой мастера смоделировали отдельно каждую прядь. Руки сановника сложены на груди в молитвенном жесте. Тело трактовано мягко, пропорции натуралистичные. Голова выполнена изумительно. Крупные, широко раскрытые глаза с лазуритовыми зрачками сразу приковывают внимание зрителя. Брови были акцентированы темным битумом. Нижняя часть лица обрамлена бородой с симметрично, орнаментально уложенными прядями. На фоне часто типизированных, обобщенных «адорантов» лицо Эбих-Иля производит впечатление почти что портрета.

Статуэтка Эбих-ила из Мари. Около 2340 г. до н. э. вид сзади, плечо

Раскопки Эбих-иля из Мари, 1934 год

стела с Законами Хаммурапи

Стелла с законами Хамураппи является одним из древнейших письменных законов. Целью его создания послужила необходимость регламентировать права граждан для наведения порядка в новообразовавшийся Вавилонской империи.

Вавилонское царство (1792-1750 гг. до н. э.) Возникновение империи произошло в следствие войны и последующего за ней объедения Месопотамских государств, под власть Вавилонского царя Хаммурапи.

Текст Законов написан клинописью на черном столбе из базальта. Вверху этого столба, изображен Бог солнца и справедливости — Шамаш, дарующий царю Хаммурапи царскую власть.

Стела с Законами Хаммурапи 1755—1752 до н. э.

Содержательно текст законов можно разделить на три части: введение, свод законов и заключение.

Основой введения является идея о том, что власть царя Хаммурапи была дарована Богами. Так же, там идёт перечисление его заслуг как правителя. Часть содержащая свод законов имеет 282 статьи, однако до нас дошло в сохранности лишь 247. В заключение же, Хаммурапи даёт указ почитать его законы, как простым людям, так и последующим правителям. Если же кто-то ослушается его законов — утверждал Хаммурапи, то на того обрушиться гнев богов и разного рода беды.

При написании законов Хаммурапи руководствовался принципом талиона или «око за око», т. е. равного воздаяния за причинённый ущерб. Однако, кража за частую каралась смертной казнью, а прелюбодеяние всегда, так-как являлось самым страшным преступлением.

стелла Нарамсина

Стела Нарамсина Красный песчаник. Около 23 в. до н. э.

Развитие шумерской культуры вело и к развитию фигуративных изображений. Стелла Нарамсина из красного песчаника, на которой изображен победоносный бой правителя Нарамсина над горными племенами, прекрасный тому пример.

Новым качеством рельефов становится четкость и точность расположения фигур, благодаря чему сюжет легко считывается: побежденные войны искаженными переломанными фигурами «стекаются» вниз, войны Нарамсина одолевают противников, фигура военачальника в верхней части стеллы завершает композицию. Образ победителя, дошедшего до вершины, четкий и ясный. Мы можем рассмотреть его набедренную повязку и атрибуты.

Удачно использовав прием диагонального построения, художник показывает восхождение войск на гору. Умелое расположение фигур по всему полю рельефа создает впечатление движения и пространства.

В 539 г. Вавилон, несмотря на свое богаство и могущество, не смог оказать споротивления пришедшей в Междуречье персидской армии Кира. Заняв Вавилон, Кир разрешил вернуться в Иудею уведенных оттуда Навуходоносором евреям. Даже став частью Персидской империи, Вавилон не потерял былого культурного значения. В IVв. до н. э. ему еще раз суждено было стать центром огромной, хотя и очень недолговечной, державы Александра Македонского.

Со следующего столетия он начал постепенно приходить в упадок, так как его былое значение уже затмевалось новыми культурными центрами античного мира: Александрией Египетской, в последующие столетия — Римом, Константинополем. Шел отток населения, интенсивная торговая деятельность прекращалась, школы закрывались, а книги из библиотек вывозились в другие — более оживлен

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

Искусство древнего Египта очень разнообразно. Монументальные сооружения, культ мертвых, большое влияние принципов канона — все это черты древнеегипетского искусства.

Древнеегипетская цивилизация, в отличие от иных древних, которых мы рассматриваем на курсе (Месопотамия, Древняя Греция, остров Крит), имела религию, побуждающею оберегать тело умершего и создавать объемные человеческие подобия тело ради сохранения души.

Этот культурный аспект наибольшим образом влиял на то, как выглядело искусство, какие сооружения строились. какие примеры декоративно прикладного искусства мы можем выделить.

Пирамиды и храмовые комплексы? Строение в память о величии усопшего императора и его ближайших приближенных.

Мумифицирование? Культ сохранности тела для перехода в «другой», загробный мир через реку Дуат в царство Осириса.

Изобразительный канон? Мотивированное строгостью к страхом перед новым желание сохранить текущий порядок вещей.

архитектура

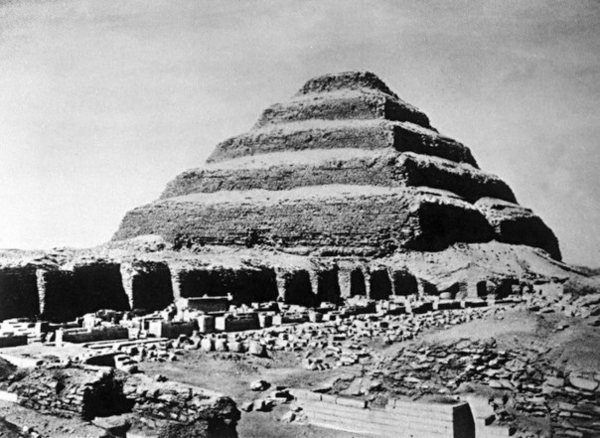

от мастабы к пирамиде

Древний Египет в первую очередь ассоциируется с монументальными постройками пирамид. Однако, такой стиль сформировался не сразу и просуществовал относительно недолго.

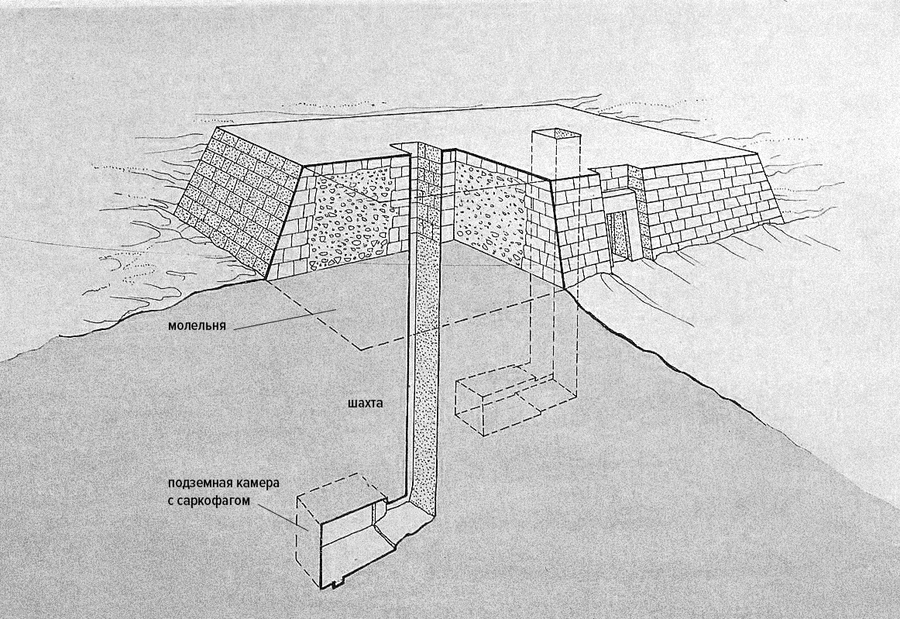

Первыми постройками, которые были предназначены для упокоения тело усопших были близко расположенные мастабы (одноэтажные ритуальные здания с небольшими комнатами-святилищами, по одной на усопшего), которые объединялись в Некрополь — город мёртвых.

Реконструкция Мастабы некрополь Саккара

Мастабы имели очень простое устройство, состоящее из молельни, куда приходили родственники усопшего и жрецы, принести дары или амулеты, которые помогут душе в загробном мире. Была шахта, которая вела в подземную камеру, где бережно хранилось тело усопшего.

Усложнение устройства древнеегипетского общества, переход от неолетического периода ко времени Древнего царства, когда земли с разрозненными Номами были объединены, повлияли на то, что появился Верхний и Нижний Египет. в Мире искусства созвучно этому тектоническому изменению устройства — строительство первой ступенчатой пирамиды Джоссера в первой трети третьего тысячелетия.

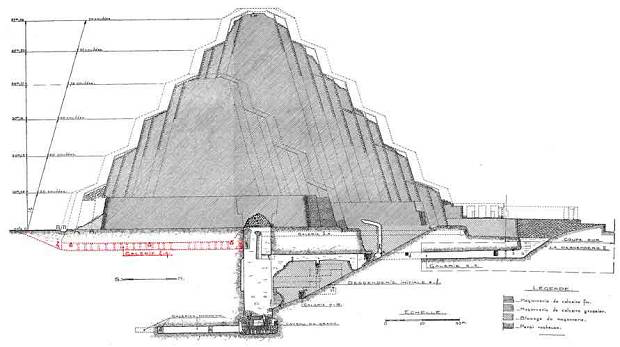

Пирамида Джоссера, первая ступенчатая пирамида.

Любая пирамида — в первую очередь насыпное сооружение, внутри которого практически нет внутреннего пространства. Изредка могут встречаться вентиляционные шахты. Преимущественно строение любой пирамиды — это длинный коридор к святилищу, стены и полоток которого становятся все уже и ниже, чем дальше вы проходите.

Побегать от валуна или мумии, как Индиана Джонс, там, к сожалению, негде

Архитектором пирамиды Джоссера станет Имхотеп. В ходе строительства возникнет идея увеличить наземную часть гробницы по вертикали. На первую мастабу поставят еще три, каждая из которых будет меньше предыдущей. В дальнейшем пирамиду повысят еще на две ступени; при этом для сохранения пропорциональности всего сооружения увеличат и общие размеры пирамиды.

Строительство пирамид станет отличительной чертой Древнего и раннего периода Среднего царства. Среди них мы увидим:

Среднее царство, длившееся с 2055 до 1650 гг. до н. э., ознаменовало собой эпоху политической стабильности и культурного расцвета в Древнем Египте. Этот период стал переходным в архитектуре: от пирамид, которые доминировали в период Древнего царства, к храмам, которые стали основными архитектурными сооружениями. Вместо строительства массивных пирамид, фараоны Среднего царства предпочитали сооружать гробницы в скалах. Такие гробницы обеспечивали лучшую защиту от грабителей и сохраняли религиозное значение.

Одним из примеров такого храма можно считать заупокойный храм Хатшепсут в Уже во время правления Хатшепсут камень для строительства ее заупокойного храма будут везти уже из более дальних мест. Дейр-эль-Бахри. Она построила свой храм рядом с храмом фараона Ментухотепа II. Ее храм превосходил храм Ментухотепа и размером, и богатством декора.

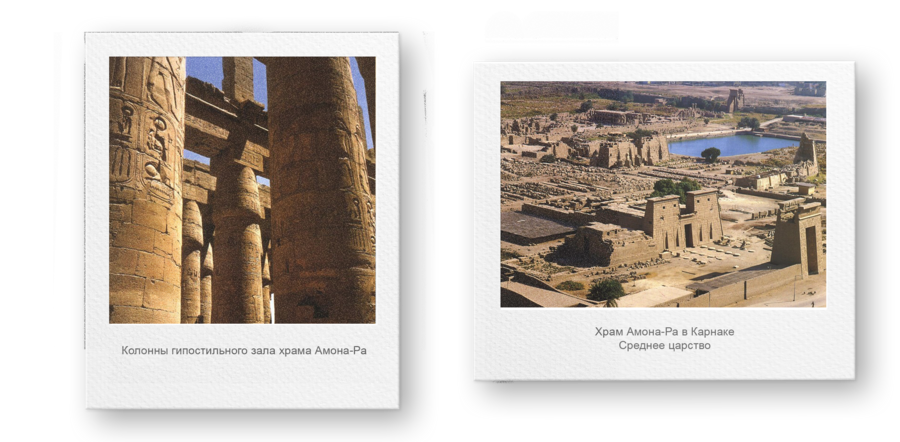

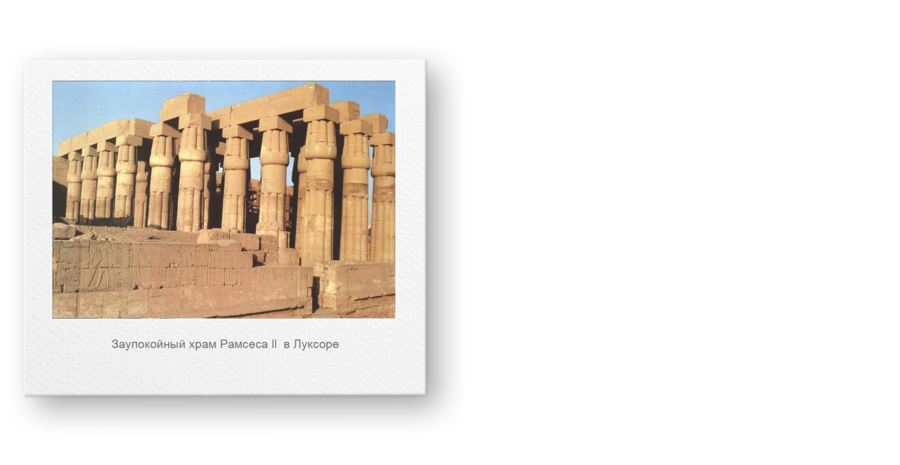

храмовые комплексы

Архитектура храмов Среднего царства характеризуется использованием гипостилей и перистилей.

Гипостиль — это большое помещение, крыша которого поддерживается множеством колонн. Это архитектурное решение позволяло создавать огромные крытые пространства, которые были необходимы для проведения религиозных церемоний.

Перистиль, в свою очередь, представляет собой открытую колоннаду, окружающую двор или сад, что придавало храмам ощущение величественности и открытости.

Гипостильные залы храмов Среднего царства часто украшались резьбой и росписями, изображающими сцены из религиозных мифов и повседневной жизни. Эти залы были символическими микрокосмами, отражающими структуру вселенной и роль фараона как посредника между людьми и богами.

пример заупокойного храма Среднего царства

Колонны в архитектуре храмов Среднего царства имели не только конструктивное, но и глубокое символическое значение. Египетская архитектура отражала знакомые образы. Колонны, например, часто оформлялись так, чтобы напоминать связку тростника или цветок лотоса — растения, хорошо знакомые каждому египтянину. Такой подход подчеркивал связь между природой, религией и архитектурой. Балки перекрытий красили синим, в цвет неба.

Организация храма Храмовые комплексы включали в себя различные помещения, каждое из которых имело свое предназначение. Перед главным входом часто располагались пилоны — массивные ворота с наклонными стенами, которые символизировали границу между миром живых и священным пространством. За пилонами находился перистильный двор, окруженный колоннадой, где верующие могли совершать обряды и приносить жертвы.

Гипостильный зал, расположенный за перистильным двором, был самым большим и величественным помещением храма. Он символизировал космический порядок и связь фараона с богами. В самом центре храма находилось святилище, куда имели доступ только жрецы и фараон. Здесь хранилась статуя бога, и проводились самые важные религиозные церемонии.

символизм

Древнеегипетская архитектура была насыщена символизмом, который отражался в каждой детали храмов. Потолки в храмах Среднего царства были разного уровня, и между ярусами были окна. В стенах окон не было, что создавало особое освещение внутри помещений.

Если колонны были на уровне окон, то они изображались с капителью в виде раскрытого цветка лотоса, символизирующего свет и жизнь. Колонны, расположенные ниже окон, имели капители в виде закрытого цветка, что символизировало покой и потенциальную энергию. Такое распределение символов и архитектурных элементов создавало впечатление, что храм является живым организмом, наполненным духовной энергией.

Храмы также были богато украшены росписями и барельефами, изображающими сцены из жизни богов и фараонов. Эти изображения служили не только декоративной, но и образовательной функцией, рассказывая верующим о религиозных мифах и подвигах правителей.

фигуративное искусство

Один из главных канонов египетского изображения — пропорции человеческой фигуры. За основу бралась длина среднего пальца, равная стороне квадрата, которым размечалась стена. Изображения создавались по сетке из таких квадратов. Размер фигур отражал социальный статус: фараон — самый большой, за ним — вельможи, затем простолюдины и женщины.

Египетские изображения не были портретами. Человека изображали одновременно с разных ракурсов: голова, руки и ноги — в профиль, глаза, плечи и грудная клетка — в анфас. Обязательной была передача социального положения через размер фигуры и атрибуты: у фараона — регалии, у воина — оружие, у писца — инструменты письма и т. д.

Положение ног символизировало жизнь или смерть: живые изображались идущими (одна нога вперёд), мёртвые — стоящими (ноги вместе). Цари часто изображались сидящими на троне, также с «живым» положением ног. Одежда и украшения тоже отражали статус: бедные — в набедренных повязках, фараоны — в богатых нарядах и драгоценностях. Слуги и простолюдины изображались как сопровождающие фигуры для загробной службы фараону.

Древнеегипетские изображения не использовали тени и перспективу. Перспектива особенно искажена в изображениях природы. Человеческая фигура преобладает по размеру: здания и предметы часто меньше изображённых людей. Природа изображалась с нескольких точек зрения, как и люди. Например, водоёмы изображались сверху, а деревья — сбоку.

пример древнеегипетского представления о перспективе, вернее, ее отсутствии

рельефы и фрески

каноничные изображения фигуры на стеле, фреске и рельефе соответсвенно

1. Стела Хенену, великого домоправителя царей 11 династии Ментухотепов I и II Обработка земли (фреска в усыпальнице в Люксоре), ок. 2100–1970 до н. э.

2. Обработка земли (фреска в усыпальнице в Люксоре). Ок. 1450 г. до н. э.

3. Тутмос III, поражающий врагов. Рельеф с пилона Тутмоса III храма Амона в Карнаке. Вторая четверть XV в. до н. э.

Большое место в искусстве Древнего царства занимают рельефы и росписи на стенах гробниц и храмов. Подобно скульптуре, рельефы и росписи были тесно связаны с заупокойным культом и находились в строгой зависимости от архитектуры. Применялся низкий рельеф с выбранным фоном и врезанный рельеф. Роспись исполнялась минеральными красками.

Живопись Древнего Египта всегда сопровождалась иероглифами, поясняющими смысл изображаемого. выглядят плоскими. Когда требуется представить фигуры вглубь, художники накладывают их друг на друга. Рисунки распределяются горизонтальными полосами, которые разделены линиями

Не применяя линейной перспективы, египтянин не применял и воздушной. Все четко и графично. Легкая моделировка вызывает игру теней на поверхности рельефа, что несколько его оживляет.

Как и в шумерском фигуративном искусстве, в Древнем Египте, чем выше социальный статус изображаемого человека, тем больше размер фигуры. Поэтому в сценах битвы фараон нередко выглядит гигантом. Изображения людей можно разделить по архетипам: фараон, писец, ремесленник и т. д. Фигуры низших социальных слоев всегда более реалистичны и динамичны.

Канон изображение в Древнем Египте — это в первую очередь идеализация черт, унификации поз и общего образа. Для египтян ценность настоящей жизни имела ценность, потому что являлась этапом к жизни вечной — загробной. Именно для перехода в другой мир важно было точно закрепить сильный, здоровый образ усопшего. А чтобы не путаться, статуи, рельефы и даже саркофаги подписывали именем и титулом того, кто был изображен. Последнее как раз для того, чтобы душа Ка не потерялась на пути в царство Осириса, зная, где находится ее телесная оболочка.

статуи

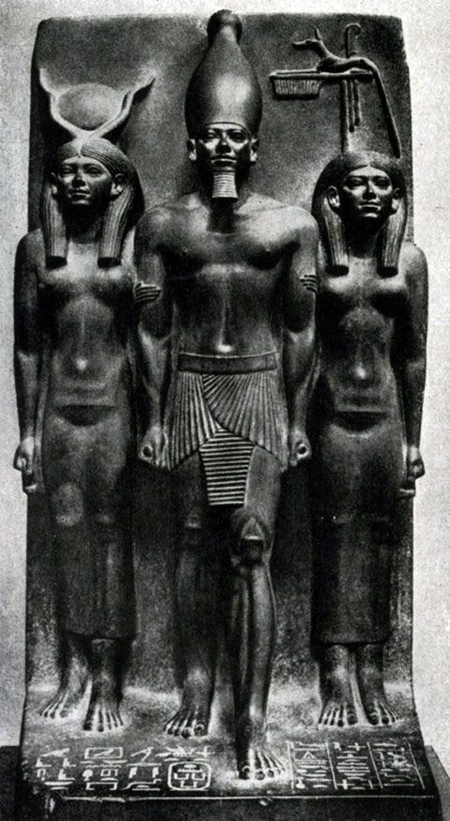

Фараон Менкаура, богиня Хатор и богиня нома. Скульптурная группа из заупокойного храма Менкаура в Гизэ. Пер. пол. 3 тыс. до н. э.

Отличительной чертой скульптур Древнего Египта является так называемый «шаг в вечность» — то самое динамичное, что мы можем встретить в скульптурных композициях.

Обычно позы в скульптуре статичны, руки прижаты к туловищу, таз статичен, греческий «хиазм» будет найден позднее, лицо выражает пустую расслабленность.

Статуя писца Каи 3-е тысячелетие до н. э. Известняк, медь, кварц. Высота 53,7 см

Колосс Аменхотепа IV (Эхнатона) из Карнака. Ок. 1400 г. до н. э.

Статуя писца Каи отличается реалистичной манерой исполнения. В ней подчёркнуты индивидуальные черты лица, выражение внимательности и сосредоточенности. Тело изображено без идеализации — с видимыми признаками возраста и полноты. Фигура сидит в позе писца с папирусом на коленях, что указывает на его профессию и социальный статус.

Статуя Эхнатона резко отличается от традиционного изображения фараонов. В ней нарушены классические пропорции: удлинённое лицо, узкие плечи, широкие бёдра, выступающий живот. Эти черты подчёркивают переход к новому стилю в искусстве, связанному с религиозной реформой Эхнатона и акцентом на его особый, полубожественный статус.