В объятиях соцреализма (1930-е-60-е г. г.)

К концу 1920-х годов окрепшая Советская власть всерьез решила навести порядок в искусстве. Мощным инструментом идеологического воздействия на массы стал социалистический реализм. Главными принципами соцреализма были провозглашены народность, идейность и конкретность.

Установилась жесткая и безапелляционная линия соцреализма, основанная на прославлении революционной борьбы народа и его вождей, советского строя, социалистического строительства, трудового энтузиазма народа и идеализации существующего строя. Основой базовых принципов стала государственная идеология, при которой искусство стало частью государственной программы и агитации, а «социалистический реализм» превратился в орудие политической борьбы в сфере искусства. Основой для развития культуры и живописи в том числе становится формулировка «искусство, национальное по форме и социалистическое по содержанию». 11

Утверждение метода соцреализма на территории Узбекистана сопровождающееся идеологическим прессом абсолютно изменили существующую обстановку.

«Яркий индивидуализм мастеров авангарда начинает противоречить официальным идеологическим приоритетам, начинает идти процесс творческой нивелировки. Новые требования по выдвижению на первый план актуальной тематики, противопоставляемой романтике прошлого, вызвали перелом эстетических воззрений художников-авангардистов, для которых этот процесс стал сложным и драматичным» 12

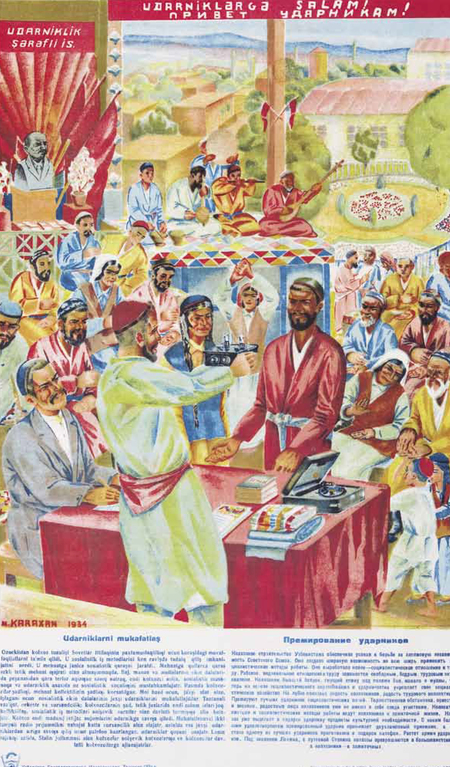

Н.Карахан «Строят дорогу», 1934 г.

«Строители большого ферганского канала», 1939 г.

«В изобразительном искусстве стали усиливаться тенденции приукрашивания сложных социальных проблем, умалчивание ошибок и недостатков. Началась скрытая борьба идеологий — социалистической и буржуазной, борьба мировоззрений, требовавшая внутренней перестройки многих мастеров.»13

Н.Карахан «Возвращение жнецов» 1936 г. М. Пенсон «На Комсомольском озере», 1930-е г. г.

Для А. Волкова, У. Тансыкбаева, Н. Карахана, В. Уфимчева, М. Курзина, Усто Мумина это стало серьёзным испытанием, требующим переосмысления их художественного мировоззрения.

Тем не менее художники Узбекистана стремились сохранить национальную самобытность в изобразительном искусстве, адаптируя её к требованиям времени. Несмотря на идеологическое давление, их работы сохраняли художественное своеобразие, отражая стремление к синтезу традиционных форм и современной выразительности. Однако в 1930-е годы новаторские поиски были жёстко осуждены как проявления формализма и западного влияния. Критика свела на нет попытки соединения местной эстетики с элементами авангарда, завершив этот краткий, но яркий период в истории узбекского искусства.

А.Волков. «Выход бригады в поле. Победители», 1932–1934 гг.

«Лидеры по ремонту двигателей и автомобилей», 1936 г.

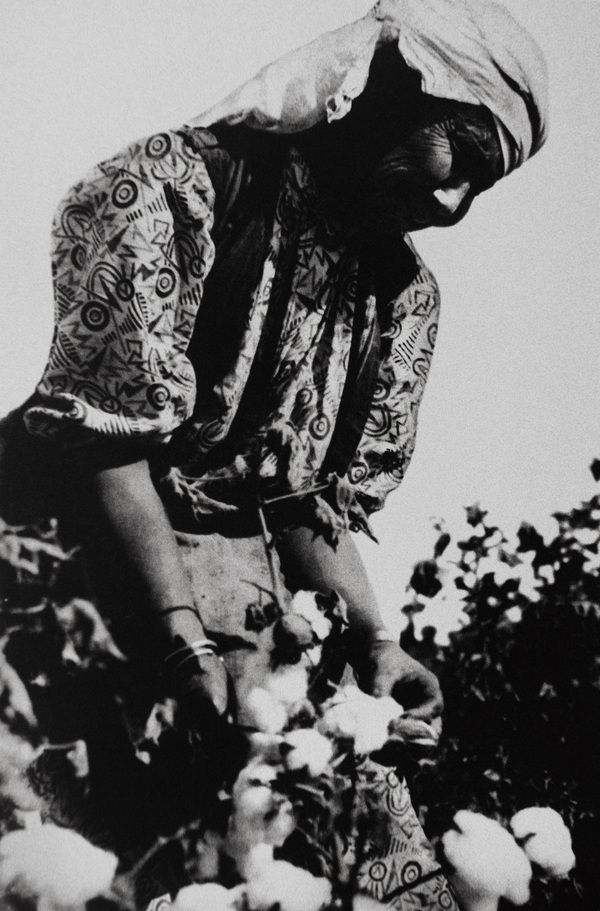

Наступило время, когда художникам пришлось пересматривать свои взгляды. Теперь их внимание было сосредоточено не на старых городах «не у мечети Биби-ханум в Самарканде, не у медресе Регистана. Кадырьинская ГРЭС, Чирчикстрой, Ташкентский сельмаш, борьба за хлопок и воду, совхозы и колхозы — вот группа главнейших тем, которым должно было быть устремлено внимание художников» 14, писал об этом времени В. Чепелев.

«В итоге художники начинают много ездить по колхозам, различным стройкам республики и устраивать отчетные выставки, которые всегда сопровождались бурными дискуссиями о том, каким должно быть социалистическое искусство. Это давало властям возможность контролировать творческий процесс». 15

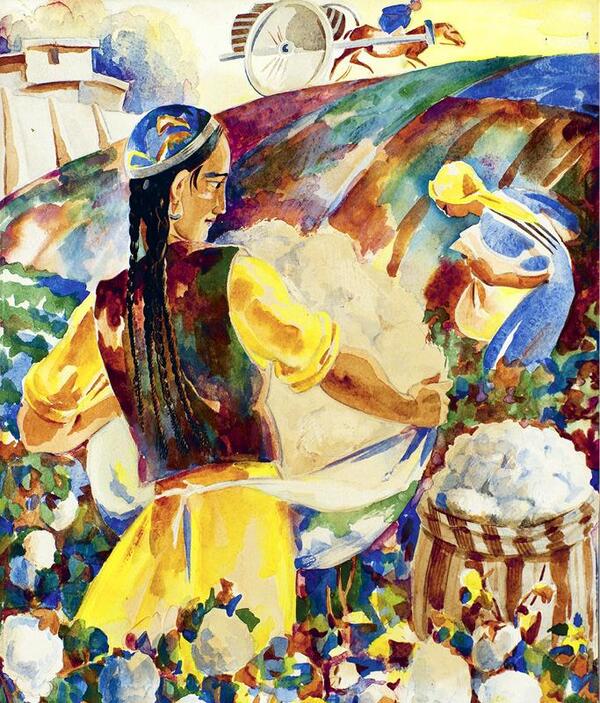

А.Волков «Сбор хлопка», 1941 г. А.Волков «Сбор хлопка», 1942 г.

Ручной сбор хлопка

К концу 1920-х — началу 30-х годов в творчестве наступает перелом: на смену авангардным картинам приходят работы социальной направленности. Они стали свидетельством насильственной ломки творческого кредо художника.

Сложные метаморфозы в эти годы претерпевает творчество А. Волкова, А. Николаева, Н. Кашиной, В. Уфимцева. Вместо творческих экспериментов прошлого десятилетилетия — вынужденная перестройка стиля и тематики, которая привела к унификации и сдерживанию развития стилей в общей картине развития искусства Узбекистана последующего периода.

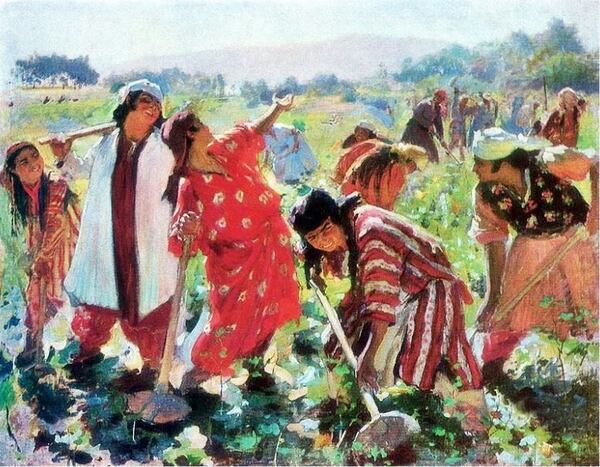

Несмотря на давление официальной идеологии художники пытаются сохранить в своих произведениях черты восточной эстетики, Сцены сборов урожая и строек обретают подобие эпических фресок, в которых сохраняется условность рисунка, яркая красочность, четкий ритм и ощущение Востока как места особого, веками сложившегося уклада жизни.

Становление социалистического реализма как единственного художественного метода определило основные темы изобразительного искусства того времени.

П.Беньков «Окучка хлопка в Узбекской ССР». 1936 г. Н.Кашина «На окучку», 1950 г.

Художники прославляли великие стройки, освоение хлопковых полей, праздничные шествия и символика социалистический прогресс.

Н. Карахан «На помощь окучникам», 1933 г.

«Женская бригада на строительстве канала», 1950 г.

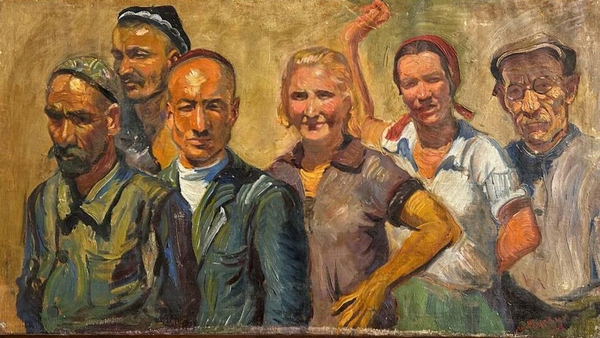

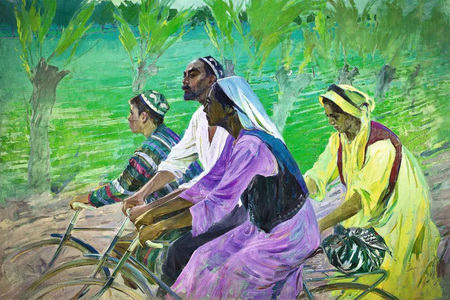

В центре внимания оказались индустриализация, коллективизация, труд рабочих и крестьян, а также идеализированный образ «счастливого советского народа».

О. Татевосян «Строительство Каттакурганкого водохранилища», 1940 г. М. Пенсон «Идет стройка»

А.Волков «Кирпичный завод», 1934 г. М. Пенсон «У проходной завода»

А.Волков «Штурм бездорожья», 1934 г. М. Пенсон «Строительство Ферганского канала», 1939 г.

А. Волков «Прокладка железной дороги», 1935 г.

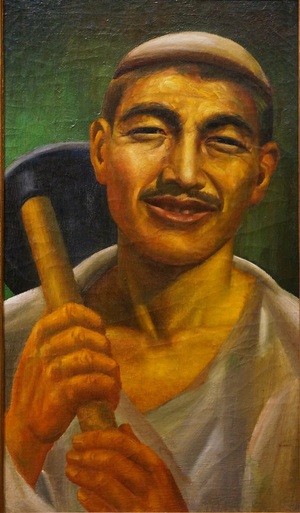

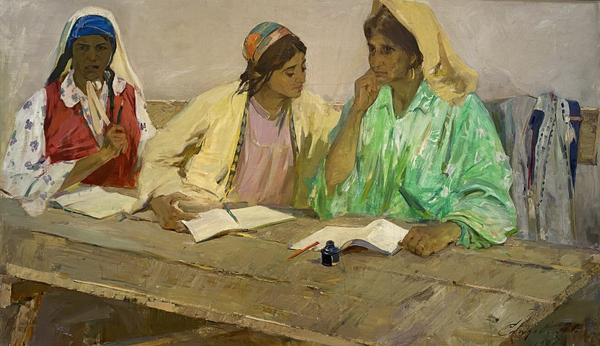

Особое место занимал жанр портрета — как индивидуального, так и группового. Передовики производства, рабочие, хлопководы, учителя и врачи становились героями полотен, символизируя новую эпоху. В этих работах сочетались традиционные реалистические приёмы с элементами символики и идеализации, создавая многослойные образы, в которых реальность переплеталась с пропагандистским идеалом общества будущего.

П. Щеголев «На сборе хлопка», 1930-е г. г. М. Пенсон «Сборщица хлопка», 1930-е г. г.

Герои произведения предстают как сильные, вдохновенные и целеустремленные. Они часто обладают монументальностью и эпическим размахом, что подчеркивает их значимость и важность для «нового» общества. Произведения, созданные в эпоху раннего соцреализма, оказали свое влияние на последующие поколения художников, развивающих традиции социалистического реализма.

П. Щеголев «Добыча песка», 1933 г.

М.Курзин «Бригада поваров», 1933 г. «Строительство большого канала», 1940 г.

М.Курзин «Бригада деревообделочников», 1934 г. М.Курзин «Пожарная бригада», 1934 г.

Н.Карахан «Весенний день», 1937 г.

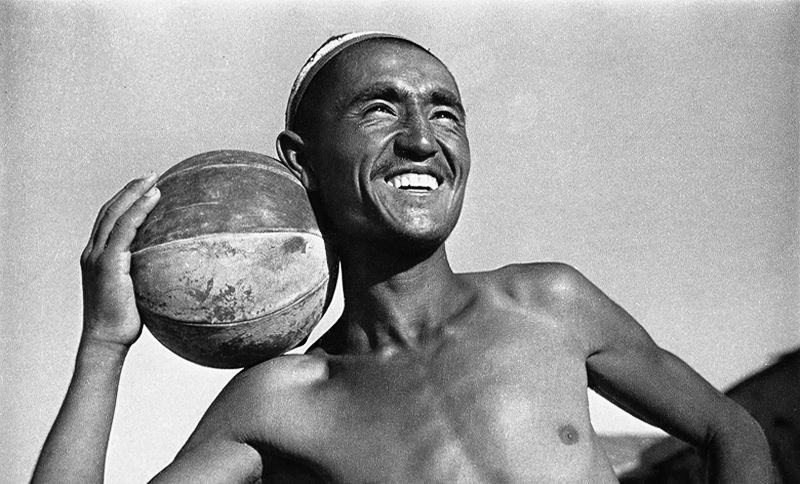

А.Волков «Колхозник», 1933 г. М. Пенсон «Спортсмен», 1930-е г. г.

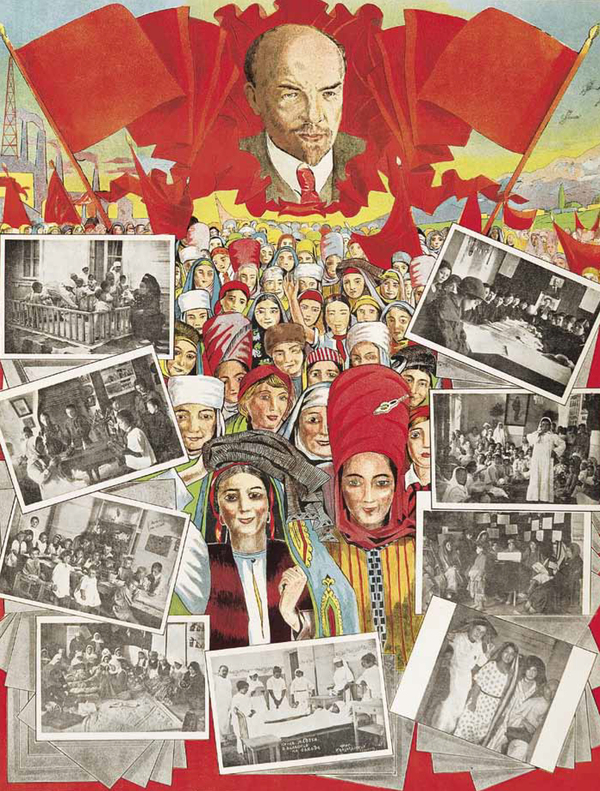

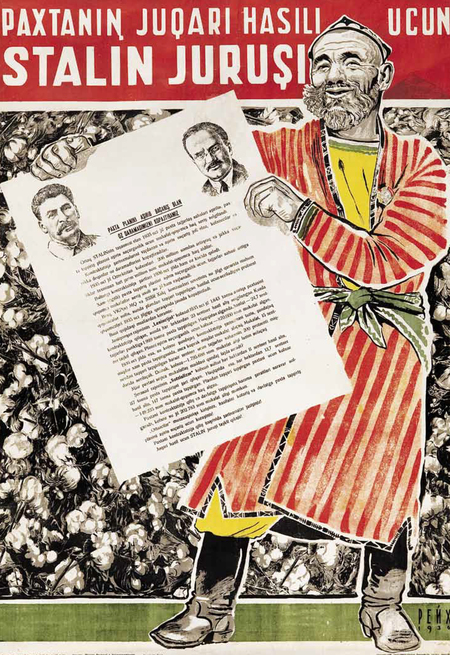

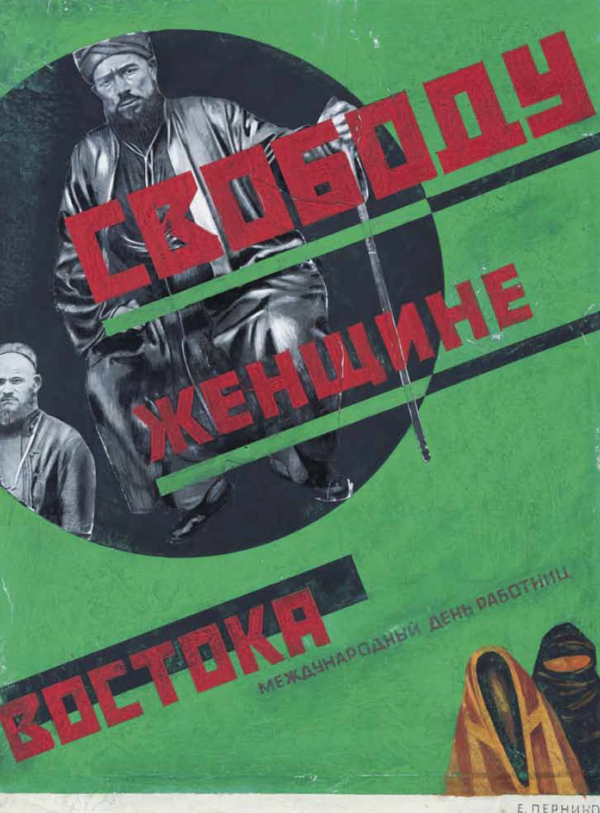

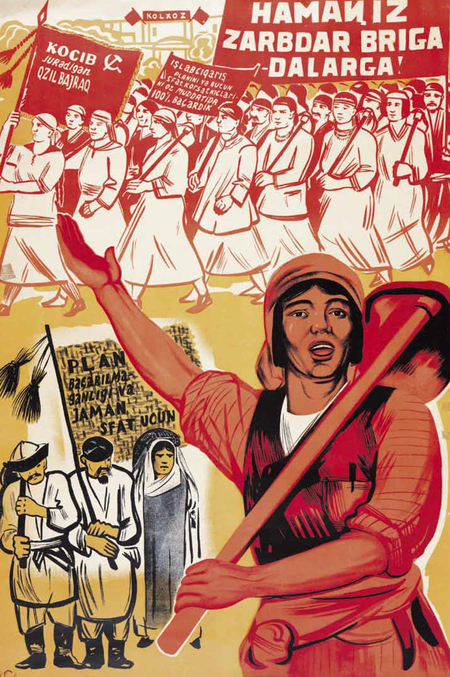

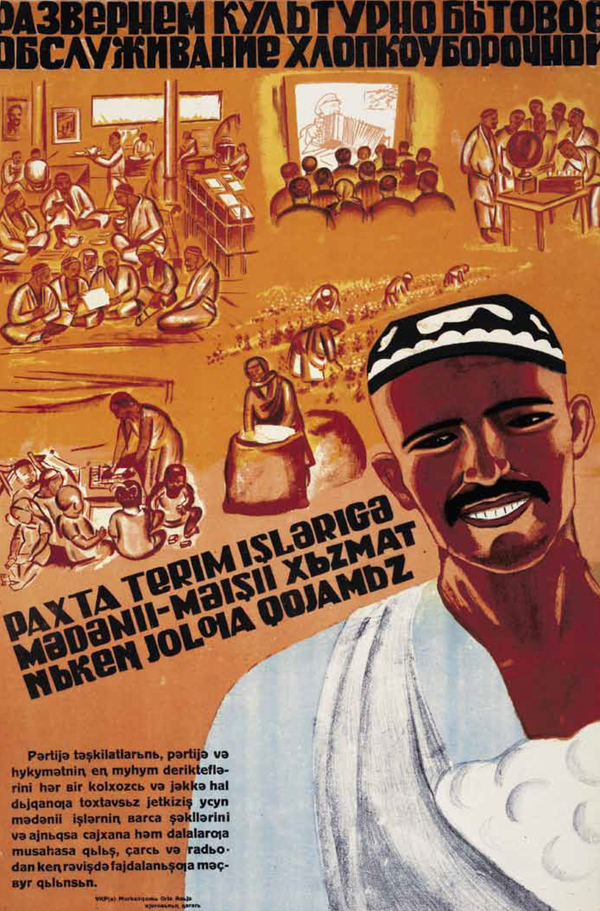

Плакаты Средней Азии советского периода 1918–1940 годов стали важным инструментом пропаганды, отражая ключевые процессы модернизации, секуляризации и социалистической трансформации регионов с преимущественно мусульманским населением. Этот период был отмечен активной борьбой с религиозным наследием, попытками унифицировать культурное пространство через языковую реформу и создание новых визуальных и идеологических кодов.

Советские плакаты Средней Азии часто стилизовались под местные традиции. В них использовались элементы восточной каллиграфии, национальные орнаменты, образы местной одежды и другие визуальные маркеры, которые добавляли произведениям «восточный» колорит. Одним из символов модернизации стало введение латинского алфавита в конце 1920-х годов, что отразилось и в графике плакатов. Это изменение символизировало отказ от исламской традиции и ориентацию на мировой пролетариат.

Неизвестный художник «Дехканки! Занимайтесь шелководством.», 1930-е г. г. М. Рейх «За высокие показатели по сбору урожая хлопка-сырца наше сталинское движение», 1936

Тематика плакатов была разнообразной и охватывала такие ключевые вопросы, как коллективизация, раскрепощение женщин, борьба с неграмотностью и строительство социалистического общества. Особое место занимала тема освобождения женщин: на плакатах женщины-мусульманки изображались сбрасывающими чадру, что подчеркивало идеи социалистического прогресса и равенства. Антирелигиозная направленность была одним из основных аспектов плакатного искусства. Карикатуры на мулл и других религиозных деятелей изображали их как препятствие для социалистического прогресса, усиливая агитацию против религии.

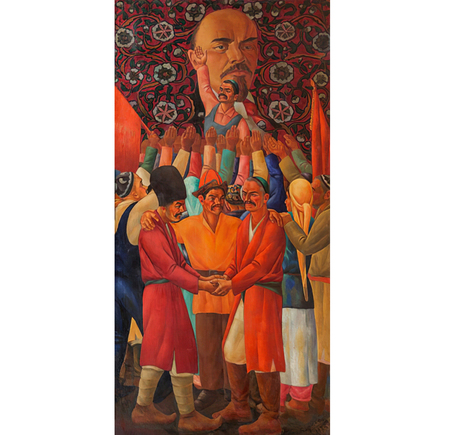

Интернационализм стал важной чертой плакатов Средней Азии. Изображение представителей разных народов Советского Союза подчеркивало идею дружбы народов и интеграцию региона в общесоюзное культурное и политическое пространство.

Эти плакаты не только выполняли функцию агитации, но и формировали новое коллективное сознание, отражая сложный процесс перехода от традиционного общества к социалистической модернизации. Они стали важным свидетельством исторических и культурных трансформаций в регионе, сохраняя эстетическую и социальную значимость

«Показателен пример Усто Мумина, который перешел от портретной и пейзажной живописи к созданию плакатов. Несмотря на то, что его работы сохраняли свой уникальный стиль, они стали более официальными по своей иконографии, отражая идею многонациональной семьи советских народов, которую ведет к коммунистическим вершинам вождь».

Усто Мумин «Сбор хлопка», 1935–1938 гг. Усто Мумин «Ни грамма потерь! Ни минуты простоя! Весь хлопок государству!». 1933 г.

Ляган с изображением Сталина, 1936 г. Сюзане, 1936 г.

Усто Мумин Плакат, 1938 г.

Физкультурники, участники первомайского парада на Красной площади в 1937 году.

В послевоенный период художественный процесс в регионе развивался в тесной связи с общими тенденциями советского искусства. Эвакуация представителей культуры в Среднюю Азию во время войны обогатило способствовала активному взаимодействию с местными школами и усиливала влияние всесоюзных направлений. Это привело к росту профессионального уровня живописи и укреплению её жанровых основ.

В этот период в Узбекистане складывалась новая профессиональная система искусства, основанная на европейских принципах. Формировались структуры художественного образования, готовились национальные художники, что привело к постепенному влиянию европейского и русского искусства, проявившемуся в реалистических формах.

Если в 1920-е годы приезжие художники, преимущественно русские, открывали для себя Восток, погружаясь в его классическое наследие, то в послевоенные десятилетия начался более глубокий культурный синтез.

Узбекская живопись столкнулась с задачей интеграции в новую художественную систему. Реализм способствовал освоению конкретного метода изображения действительности, развитию жанров и их адаптации к национальной тематике и приобщению к мировому художественному процессу, связанному со второй половиной XIX века.

З. Ковалевская «В ложе», 1937 г.

Ч. Ахмаров «Портрет народной артистки М.Тургунбаевой» 1951 г. Н. Кашина, «Девушка, играющая на дойре», 1949 г

Н. Кашина «Обеденный перерыв», 1949 г.

П.Килдюшев «Семейное чаепитие», 1937 г.

«Особенность регионального формирования в том, что культура на коротком временном промежутке с 20-х по 50-е года смогла, в целом, адаптироваться к новой системе. … Мощь духовного потенциала народов региона, который на протяжении всего своего развития исторически и геополитически был связан с диалогом культур и религий, глубина и разнообразие этнокультурных традиций, существовавших как живая и открытая система, послужили основой для процесса адаптации. Поэтому воздействие европейской модели оказалось не механическим, как бы пристегнутым, а усвоенным по-своему и переработанным в рамках идейных и эстетических задач времени.»

М. Саидов «Ликбез», 1967 г. М.Саидов «Утро. Семья», 1969 г.

З.Иногамов «К чаю», 1957, г.

В послевоенные годы искусство по-прежнему оставалось под влиянием идеологического диктата. В творчестве распространились помпезность, конъюнктура и «теория бесконфликтности». Реалистический метод, будучи основным, нередко превращался в натуралистическое копирование, что вело к появлению слабых произведений.

Ситуация начала меняться во второй половине 1950-х годов с приходом нового поколения художников, обучавшихся в Москве и Ленинграде. Реализм в их творчестве приобрел глубину, освободился от поверхностной назидательности.