Художники поставангарда. Кто они? Почему их забыли?

Что мы знаем о советском искусстве? А о советской эпохе в целом? Какое представление об этом времени сложилось у нас, поколения людей, чьи бабушки, дедушки, папы и мамы жили в СССР, а мы можем только воссоздавать образ этого, казалось бы, недалекого прошлого по чужим обрывкам памяти, разрозненным документам и, наверно, самым эмоциональным и многоплановым источникам — произведениям искусства?

Так сложилось, что восприятие советской живописи у неискушенного зрителя условно распадается на три слабо связанных между собой периода: авангард, соцреализм и нонконформизм. И где-то под этими «глыбами» затерялось целое поколение художников — первой советской молодежи, искренних романтиков новой жизни.

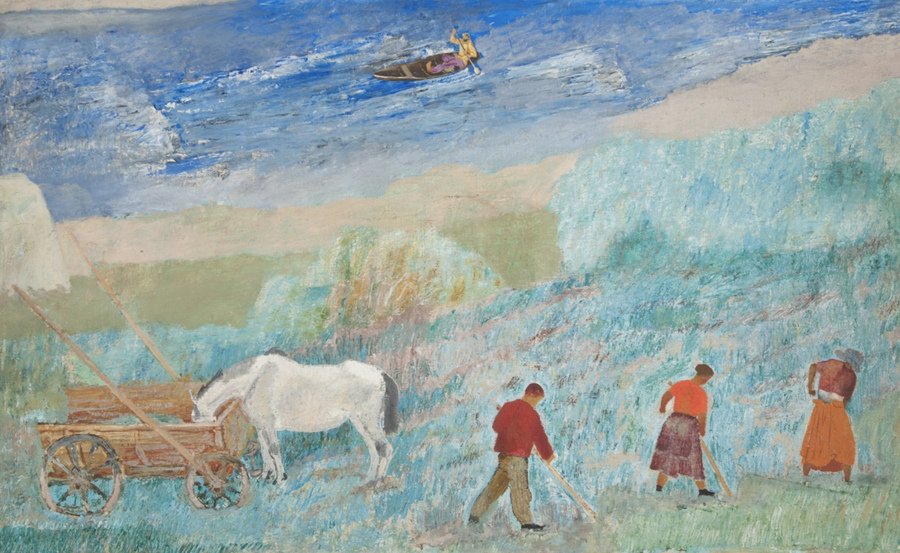

А. Пахомов «Сенокос» (1925, Русский музей)

Сейчас часто говорят о поколениях: бумеры, миллениалы, зумеры… Художники, о которых пойдет речь дальше, также относятся к одному поколению — поколению ровесников XX века. Они родились на самом закате Российской империи и почти не успели её запомнить, революцию 1917 года они встретили совсем юными людьми — им было от 7 до 17 лет. Конечно, это разделение весьма условно: кто-то был чуть старше, кто-то чуть младше, но всех объединяла общая искренняя и очень сильная вера в возможность построить кардинально новое общество, новую страну, новое искусство. И это новое будет гораздо справедливее, честнее и гуманнее, чем всё то, что было раньше.

Нам подобные надежды, возможно, покажутся утопичными и даже где-то наивными, но тогда — всё представлялось реальным и настоящим. Такое время!

С. Адливанкин «Ликвидируем прорыв» (1930, Русский музей)

Жизнь и творчество этих художников до сих пор мало изучены, и в искусствоведческой науке пока нет даже единого термина, которым можно было бы обозначить их искусство.

Ольга Осиповна Ройтенберг назвала их «плеядой» [1], она первая в 1970-х годах начала по крупицам собирать информацию об этом поколении художников. Будучи ненамного младше своих героев, Ольга Ройтенберг очень близко к сердцу принимала все перипетии и трагедии, что выпали на долю художников «плеяды». Возможно, именно этот эмоциональный взгляд, с одной стороны, помог ей проделать действительно колоссальный труд, а с другой — будто помешал посмотреть чуть более отстраненно, сквозь призму времени.

«Речь пойдет о молодых художниках преимущественно лирико-романтической ориентации, условно объединяемых понятием „плеяда“ (возможно, слово неточное, но лучше не нашлось). Ибо плеяда — нечто более широкое, чем творческая группировка, определенное направление или сообщество связанных между собой выпускников художественных школ в конце 20-х»

О. Ройтенберг [1]

Книга Ольги Ройтенберг «Неужели кто-то вспомнил, что мы были» стала важной вехой в деле изучения «плеяды», в ней упоминается более пятисот фамилий: о ком-то есть отдельная статья, о ком-то — лишь несколько предложений. Находя всё новые и новые имена, Ольга Осиповна никак не могла поставить точку и выпустить книгу, в итоге издание вышло в свет только после её смерти. Художники предстают перед читателем сплошным ковром сложных судеб разной степени трагичности. И в этой массе сложно рассмотреть отдельные индивидуальности: всё очень пестро и безрадостно. Но было сделано самое главное — было положено начало.

«Плеяда» — название, конечно, притягательное, овеянное романтическим настроением, но не дающее никаких ориентиров ни в стилистическом, ни в хронологическом отношении, к тому же оно уже занято несколькими группами литераторов. Гораздо более информативный термин использует Александр Балашов: это поколение художников и их искусство он называет поставангардом. Давайте договоримся дальше называть их именно так.

Александр Балашов пишет: «Согласно широко распространенному сегодня представлению, искусство двадцатых ограничивается конфликтом авангарда с тем искусством, о котором в 1922 году начинали говорить как о „героическом реализме“, а с течением времени — как о „социалистическом реализме“. На самом деле история была интереснее и сложнее» [2].

«Авангард проходит свой путь, открывая новые пространства и пути культуры и повышая статус искусства в современном обществе. <…> Но, следуя логике авангарда, новое искусство начинает отрицать и сам авангард; признавая его достижения, оно отказывается признавать их актуальность. Каждая из версий авангарда становится элементом множественной плюралистичной картины культурного ландшафта, и остается „правильной“, „истинной“ или „единственной“ только в узком кругу последователей именно этой школы. Так рождался феномен поставангарда — полифоничной модернистской культуры»

А. Балашов [2]

Что же такого особенного в этой эпохе и её молодых свидетелях? Почему именно их взгляд может быть так интересен нам, людям XXI века?

Возможно, пережитый в юном возрасте опыт краха старой системы и становление нового мира, параллельно со становлением собственной личности, стал тем мостиком, который связывает нас с поколением художников поставангарда? И они, и мы (если вдруг вы родились в 1970-1980-х годах) — первая молодежь новой страны, новой системы ценностей, нового взгляда на мир. Вполне вероятно, искусство именно этого поколения советских художников поможет лучше понять не только их, но и наше время.

Одна из особенностей, если не сказать трагедий, художников поставангарда — их тотальная неявленность в истории искусства. Получив художественное образование в 1920-х годах у ярких представителей авангарда, эти выпускники ВХУТЕМАСа и многочисленных частных студий эпохи НЭПа в формальном отношении не принимали каноны соцреализма — у них был свой путь.

В изменившейся после 1932 года обстановке новой культурной политики они не были готовы отказаться от своей творческой индивидуальности и продолжали искать художественный язык, наиболее адекватный своему времени. По этой причине их творчество при жизни не получило признания и в магистральную историю искусства советского периода не вошло. Постсоветские историки, в свою очередь, не заметили их наследие, занимаясь гораздо более радикальным авангардом или протестным нонконформизмом. Так целое поколение действительно интересных художников оказалось в своеобразном «лимбе» искусствоведческой науки.

Ростислав Барто. «Речной простор», «Восточный Крым». Галерея «Веллум».

Между тем, их работы — настоящее сокровище советского модернизма, непредвзятый взгляд мастера, создающего искусство не для рынка или власти, а чаще всего в стол, для себя, просто потому, что настоящий художник не может не рисовать. В их работах нет пафоса жизнестроительства авангарда или парадной суггестии соцреализма, графика и живопись поставангарда — искренний взгляд человека начала XX века на окружающую действительность, попытка найти баланс между изобразительностью и символом, настроением и формой, жизнью и картинной плоскостью.

Прекрасно о поколении поставангарда написал А. Балашов: «впервые в истории очень многие художники, лучшие молодые художники, те, кто с наибольшей полнотой мог выразить дух, настроение и содержание времени, работали не ради заработка, не в ожидании денег, а ради достижения какой-то вчера ещё немыслимо высокой гуманистической цели, ради воплощения какого-то неясного и совершенно утопического замысла в поиске того, что будет иметь смысл в глазах людей, которым суждено жить завтра» [3]

«Целое поколение приходит в искусство не в ожидании известности или в поисках лёгкой жизни и лёгких денег, а ради воплощения мечты о свободном, творческом, преобразующем мир труде человека, мечты вековой и глубоко народной»

А. Балашов [3]

А ещё это невероятное по своей эмоциональной силе свидетельство эпохи. Встретив революцию ещё совсем юными людьми, художники поставангарда искренне верили в новую жизнь и новую справедливость. В их творчестве можно заметить изменения, через которые проходило общество, увидеть те темы, которые волновали людей на заре советского государства, прочувствовать радости и надежды, а также страхи и волнения этого турбулентного времени.

А. Лабас «Снится сон» (1920-е, частное собрание)

Александр Лабас, один из ярчайших художников поставангарда, как-то написал в своём дневнике: «мне хотелось бы помечтать прожить весь ХХ век целиком, самый удивительный век, век потрясающих открытий в жизни, науке, технике, искусстве. И всё это было у меня на глазах. Всё было реальным переживанием и во многом с моим непосредственным участием» [4].

«В чём я уверен, так это в том, что с каждым десятилетием мои работы будут более и более понятны, ну а через 50 или 100 лет — вот тогда они зазвучат в полную силу, и все увидят в них наше время, которое, мне кажется, я удивительно чувствовал и умел разобраться в очень сложных явлениях нашего потрясающего ХХ века. Я рождён был удивительно точно во времени, мне этот век подходит как ни один другой».

А. Лабас [4]

Художники поставангарда взрослели вместе с веком, вместе с новым государством, их внимательный взгляд отмечал много интересных деталей, которые не зафиксируешь словом или фотоаппаратом — у изобразительного искусства есть свои маленькие секреты. И этот искренней и чуткий взгляд очевидца поможет нам, людям XXI века, немного больше узнать про советскую эпоху и людей, её переживших.

В следующих нескольких главах мы попробуем определить и проанализировать темы, наиболее волнующие человека раннесоветской эпохи, и то, каким образом это отражалось в творчестве художников поставангарда. Новое общество, мир, труд, пространство — всё это так или иначе затронуто в живописи и графике молодых художников XX века.

Среди произведений, использованных в проекте, вещи как относительно известных художников поставангарда: Александра Лабаса, Юрия Пименова, Антона Чиркова, Ростислава Барто так и совсем малоизученных авторов: Николая Витинга, Александра Поманского и многих других.

Ройтенберг О. О. «Неужели кто-то вспомнил, что мы были» / М.: Галарт 2008. С. 24

На обложке: http://www.artpanorama.su/images/paint/original/a693_p10007.jpg Н. Витинг «Знамя революции» (бумага, автолитография, 51×36. Размер листа 59,5×42)

Фото автора статьи с выставки «Невесомость» в музее «Новый Иерусалим»