Введение

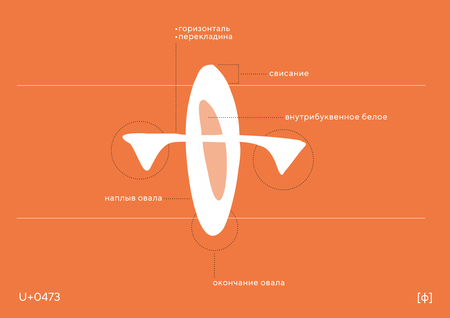

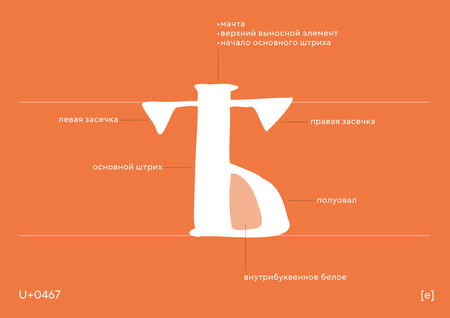

Цель издания — помочь шрифтовым дизайнерам и каллиграфам, увлечённым традиционными славянскими почерками, сформировать общее представление о формах знаков в уставе XI–XIV веков. Книга содержит как историческую справку из учебников славянской палеографии, так и авторские комментарии, основанные на собственном опыте проектирования шрифта на основе допетровской кириллицы

Структура издания

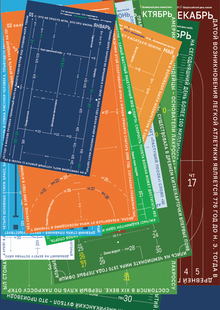

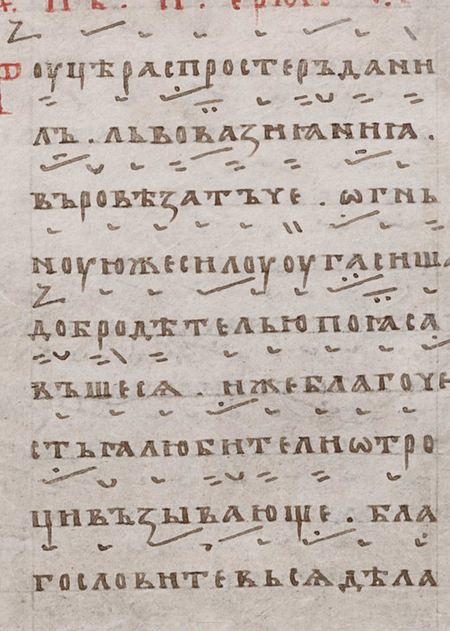

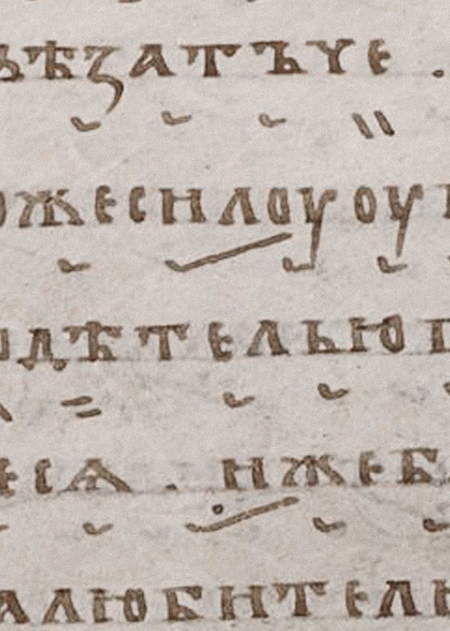

Для издания было отобрано 18 уставных рукописей за период XI–XIV веков, отвечающих таким критериям как: - качество почерка (ровный ритм, «твердость» руки писца, убедительность форм и выверенный стиль) или полезность рукописи для изучения конструкций букв (в этом случае образец мог не обладать хорошим качеством почерка и рассматриваться как источник изучения базовых конструкций букв) - качество оцифровки рукописи в свободном доступе - наличие датировки - древнерусский извод

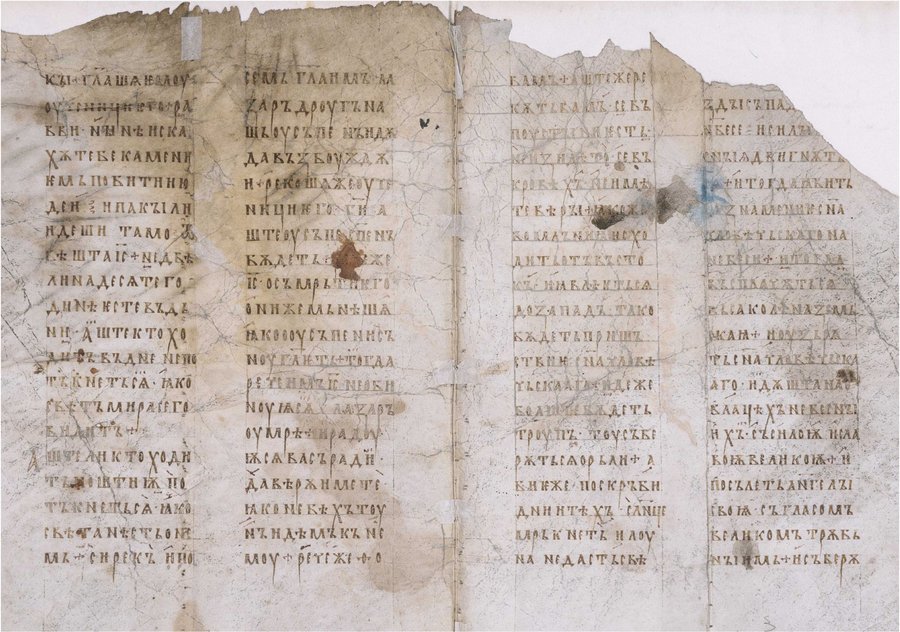

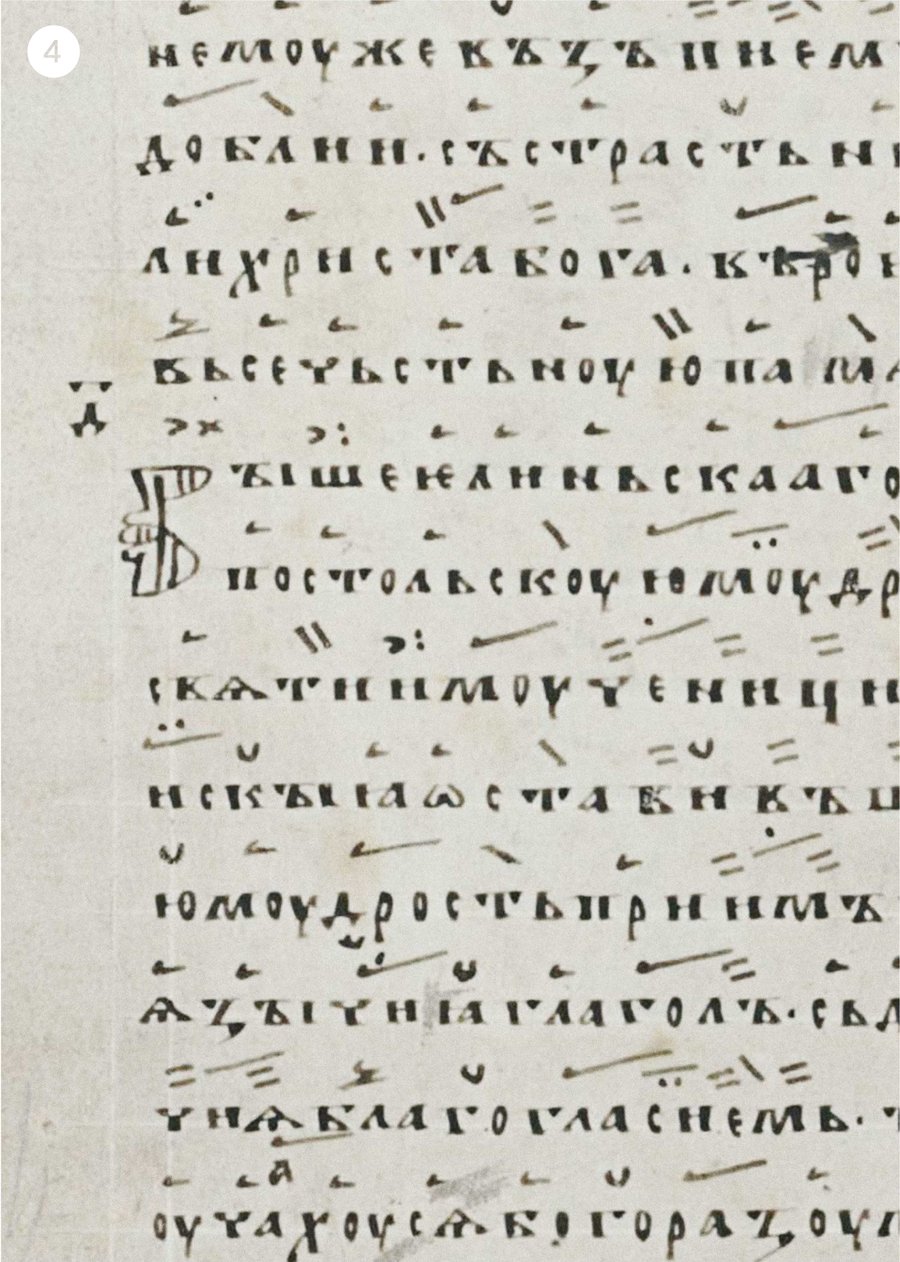

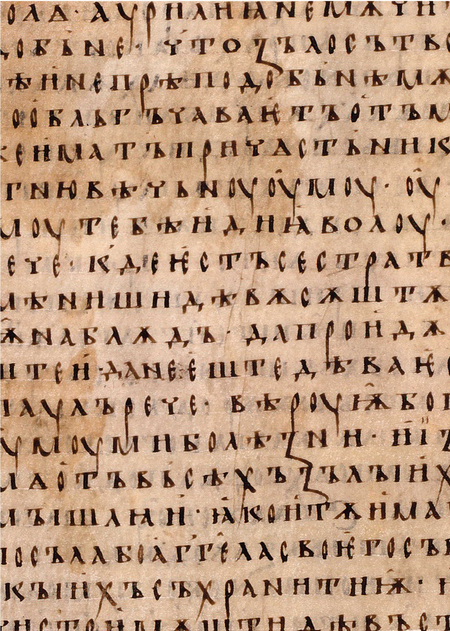

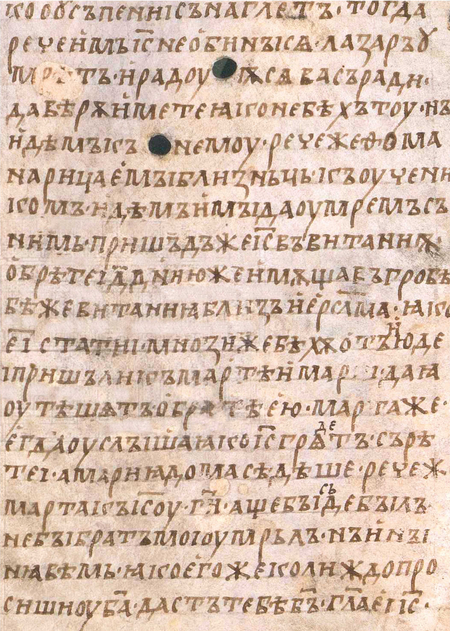

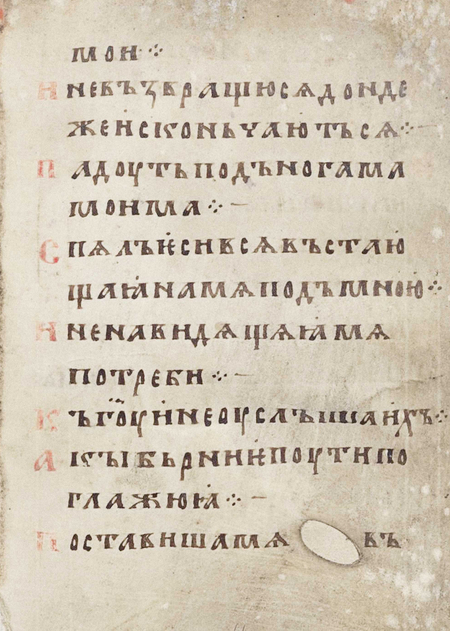

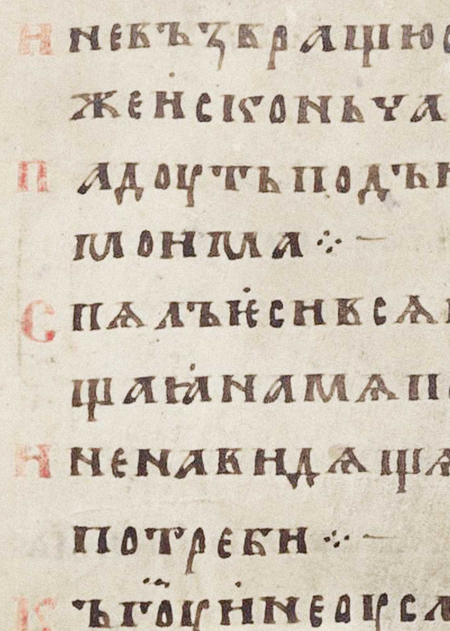

Фроловская Псалтирь, перв. пол. XIV, РНБ ОР F.п.I

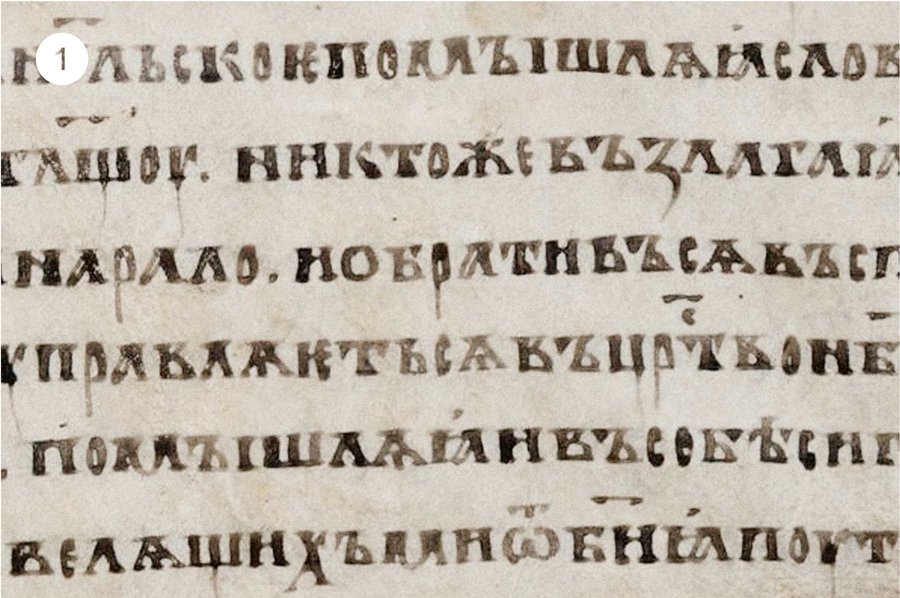

1. Супрасльская рукопись, XI, Q. п. I. 72 2. Саввина книга, XI, Оп. 1. Д. 14. Л. 1–166 3. Новгородские листки, XI, ОР F.п.I.58 4. Остромирово Евангелие, 1056–1057, F.п. I.5 5. Сборник слов и поучений, 1076, РНБ Эрм. 20 6. Житие св. Кондрата, XI, Погод. 64 7. Псалтырь с восследованием, XII, Q.п.I.37 8. Стихирарь нотированный, 1157, РНБ Соф. 384 9. Добрилово Евангелие, 1164, РНБ Ф.256 № 103 10. Пантелеймоново Евангелие, XII–нач. XII, РНБ Соф. 1 11. Ирмологий нотированный, нач. XIII, РНБ ОР Q.п.I.75 12. Житие св. Саввы Освященнаго, XIII, РНБ ОР ОЛДП Q 13. Служебник, XIII, РНБ ОР Сол. 1016/1125 14. Псалтырь, XIII, РНБ ОР F.п.I.1 15. Фроловская Псалтирь, перв. пол. XIV, РНБ ОР F.п.I. 16. Лаврентьевская летопись, 1377, РНБ ОР F.п.IV.2 17. Евангелие апракос полный, 1393, РНБ ОР F.п.I.18 18. Киевская псалтырь, 1397, ОР ОЛДП F.6

Такой отбор, безусловно, не гарантирует полной иллюстрации изменений и вариаций форм букв, однако это осознанное решение, связанное с отсутствием систематизации источников такой древности в русской палеографии и недоступности многих рукописей в хорошем качестве оцифровки. Однако, издание может стать отправной точкой для интересующихся дизайнеров и сформировать базовую насмотренность

Древнерусский устав

Для лучшего понимания на что обратить внимание при исследовании образцов, ниже приведены черты уставных почерков по векам, взятые из ставшего для книги основным источником учебника «Русская Палеография» В. Н. Щепкина (1967, М.: Наука, 225.). Палеографы прошлого давали такие характеристики уставу:

Славянский устав, подобно своему источнику — уставу византийскому, есть медленное и торжественное письмо; оно имеет целью красоту, правильность, церковное благолепие. Устав характеризует эпоху, когда письменность носит преимущественно литургический характер. Отсюда вытекают все его внешние особенности — отчетливый архитектурный характер линий и незначительное количество сокращений. Устав, как и всякое письмо, имеет свои варианты и в течение своего существования не остается без изменений

Щепкин В. Н. Русская палеография. — М.: Наука, 1967. — 225 с. (с. 106)

Приведенные факты свидетельствуют о том, что русское уставное письмо XI–XII вв. далеко не всегда было «торжественным». Его буквы не обязательно писались прямо, перпендикулярно к строке и имели правильные линии и округления. Кроме того, в уставном письме XI–XII вв. встречаются довольно многочисленные варианты начертания букв: от строгих вертикальных, приближающихся к квадрату, до «небрежных», скошенных и вытянутых. Имелись и многочисленные варианты начертания отдельных элементов букв как в одном, так и в другом случае. Нередко индивидуальные почерки писцов настолько своеобразны, что не совсем подходят под известные определения уставного письма.

Лёвочкин И. В. Основы русской палеографии. — М.: Кругъ, 2003. — 176 [2] с. (с. 61)

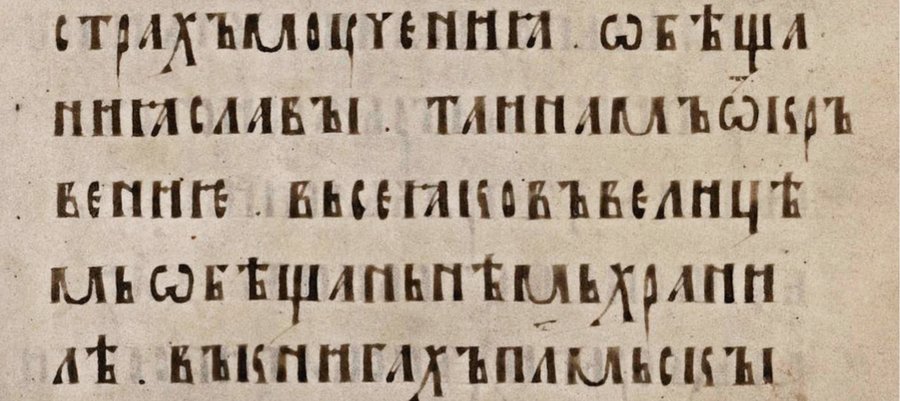

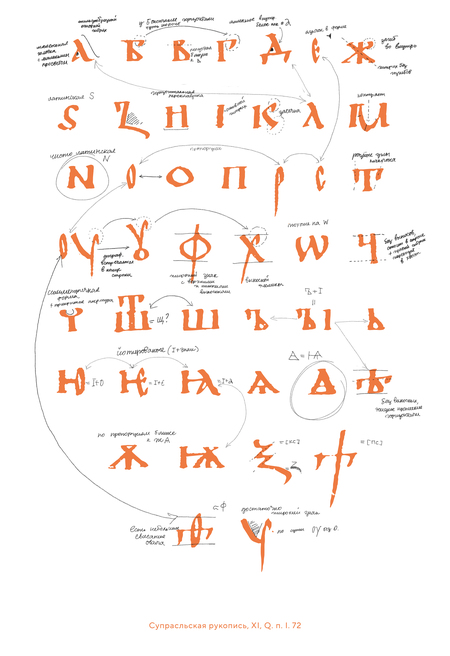

X век

Однако косвенно мы можем судить также о письменности X в. и первой половины XI в. Во-первых, русские памятники XI в., по показаниям их языка, суть списки с древнеболгарских оригиналов… Во-вторых, до нас дошли немногочисленные и недатированные памятники древнеболгарской кириллицы, из коих главные Супрасльская рукопись (мартовская минея) и Саввина книга (евангелие апракос). Обе эти рукописи слависты относят к XI в. на основании сравнения с русскими датированными рукописями XI в. (см. выше), причем Саввина и Супрасльская могут быть и несколько древнее этих древнерусских памятников. Древнеболгарские рукописи XI в. в своей графике и орфографии также сохраняют разные черты своих более древних оригиналов.

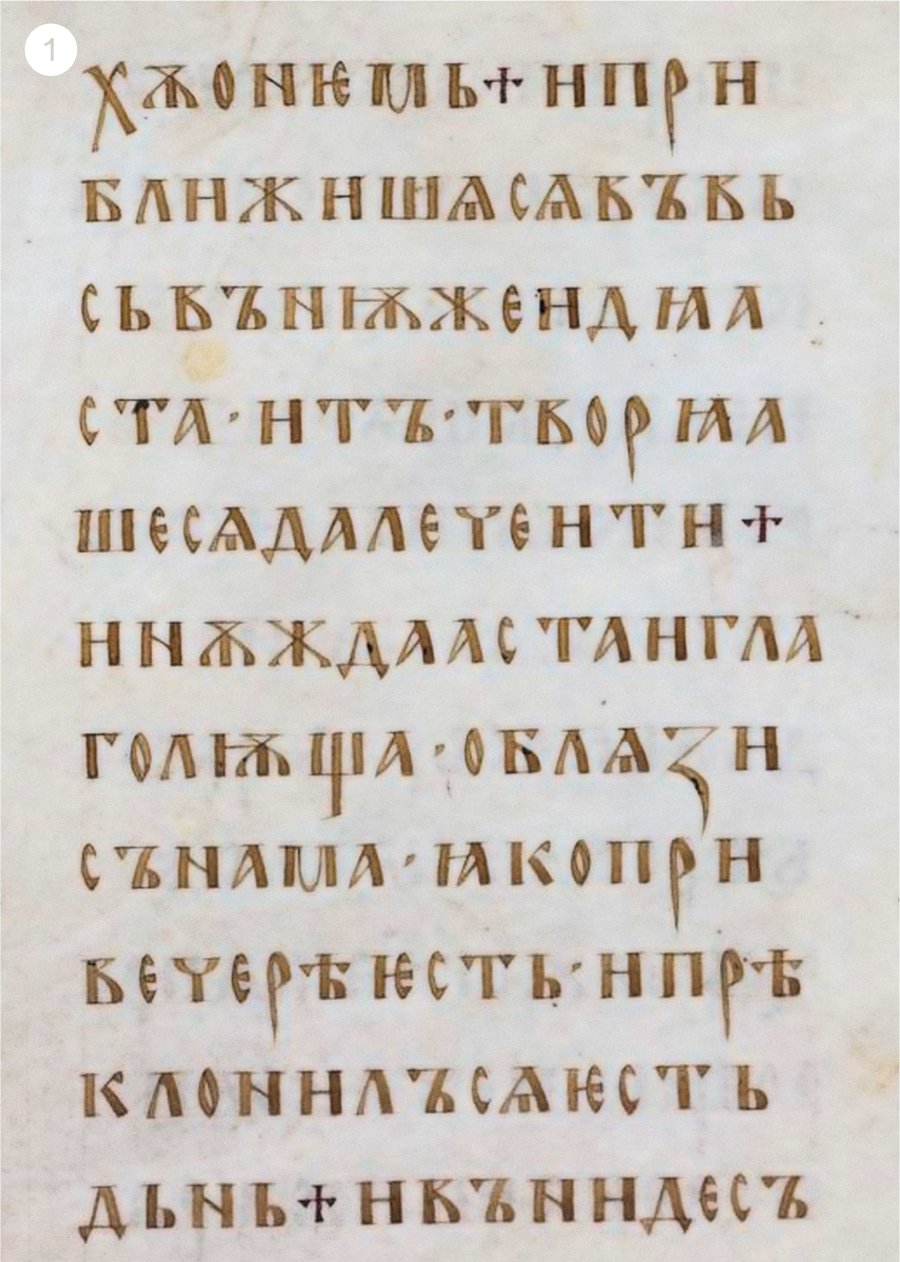

1. Супрасльская рукопись, XI, Q. п. I. 72, 2. Саввина книга, XI, Оп. 1. Д. 14. Л. 1–166

Исходя из этих данных, можно утверждать, что первоначальная, до нас не дошедшая, кириллица имела следующие особенности: 1. Буква А имела маленькую треугольную головку, а спинку наклонную влево. Надпись Самуила, Саввина книга, а иногда и Супрасльская рукопись имеют эту черту. Русские датированные рукописи XI в. этой черты не имеют — вероятно, потому, что относятся все ко второй половине XI в. В югославянских рукописях такое а встречается и позднее XI в. 2. Буква Р имела маленькую головку в виде полукруга, вверху прильнувшего к прямой спинке. Таково Р в надписи Самуила и на серебряных монетах Ярослава Мудрого (1054). Русские датированные рукописи этой черты уже не имеют, так же как Саввина книга и Супрасльская рукопись. Но позднее такое Р снова проскальзывает в югославянских рукописях, а из русских рукописей, лишенных даты, подобное Р находим в житии Кондрата. 3. Буквы Ц и Щ стояли хвостиками на строке и таким образом, подобно древнейшим лир, имели верхнюю часть малого размера. Единственное Ц в надписи Самуила имеет такой вид. Таковы Ц и Щ в Саввиной книге. Русские датированные рукописи XI в. уже не знают этой черты. Но в югославянских рукописях она встречается и позднее XI в.

Все три особенности могут быть определены как «малый масштаб» знаков арцщ. В течение XI в. у русских, в течение XII в. у южных славян все эти знаки увеличены до масштаба остальных знаков алфавита. Другие графические черты древнейшей кириллицы сохраняются как древнеболгарскими, так к древнерусскими памятниками XI в., а по большей части свойственны и рукописям XII в., особенно — югославянским, о чем говорится ниже.

Щепкин В. Н. Русская палеография. — М.: Наука, 1967. — 225 с. (с. 109-110)

XI–XII века

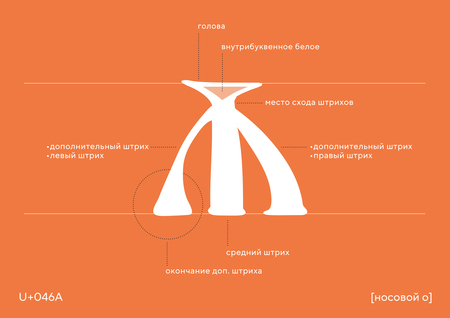

Русский одиннадцатый век в своих начерках имеет чрезвычайно много общего с двенадцатым. Обоим векам свойственны: И, вполне подобное гражданскому печатному Н, тождественное с латинским, а равно три других варианта Н — с несколько укороченной перекладиной; в XII в. господствует первый из этих начерков; симметричное Ж; симметричное Ч — с округлой или с угловатой чашей. Вообще, оба века объединяются преимущественно геометрическим стилем начерков и — насколько возможно — симметричностью их частей.

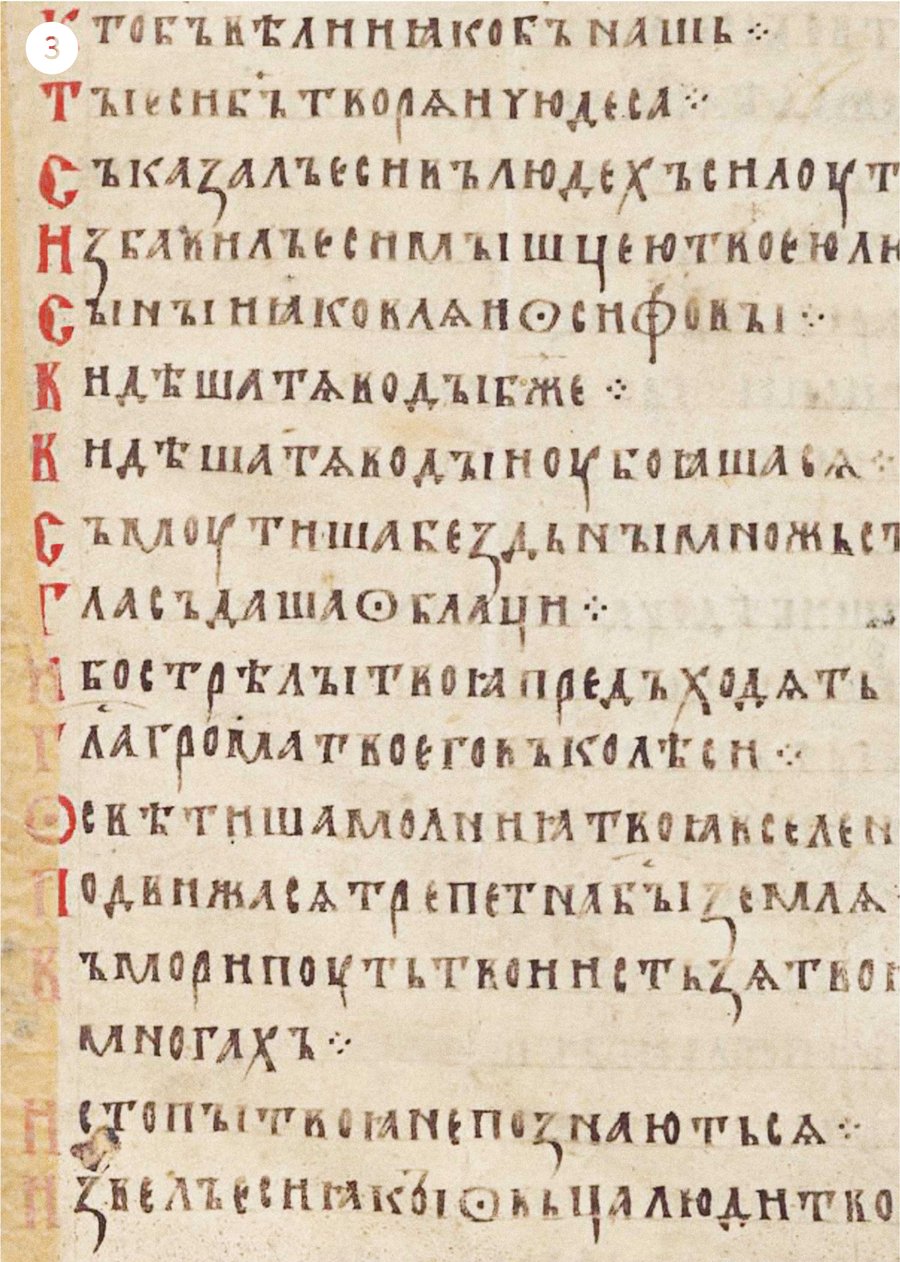

Новгородские листки, XI, ОР F.п.I.58

Различия между XI и XII веками немногочисленны и не резки. Из XI в. сохранились по большей части красивые, каллиграфические рукописи, писанные более или менее крупными, изящными почерками. Мелкие и простые почерки известны главным образом в самом конце XI в. В XII в. преобладают рукописи более простого и мелкого «делового» почерка, что соответствует разделению русской территории на княжества с местными центрами. Роскошные рукописи XII в. очень редки.

Щепкин В. Н. Русская палеография. — М.: Наука, 1967. — 225 с. (с. 110-112)

Сборник слов и поучений, 1076, РНБ Эрм. 20

Знак ѣ в ХI в. не выходит своею мачтой выше верхнего уровня строки, а поперечная линия буквы лежит ниже этого уровня. В XII в., ѣ своею мачтою по большей части несколько (очень мало) возвышается над верхним уровнем строки, а коромысло буквы лежит в этом уровне или приближается к нему

1. Остромирово Евангелие, 1056–1057, F.п. I.5 2. Житие св. Кондрата, XI, Погод. 64 3. Псалтырь с восследованием, XII, Q.п.I.37 4. Стихирарь нотированный, 1157, РНБ Соф. 384 5. Добрилово Евангелие, 1164, РНБ Ф.256 № 103 6. Пантелеймоново Евангелие, XII–нач. XIII, РНБ Соф. 1

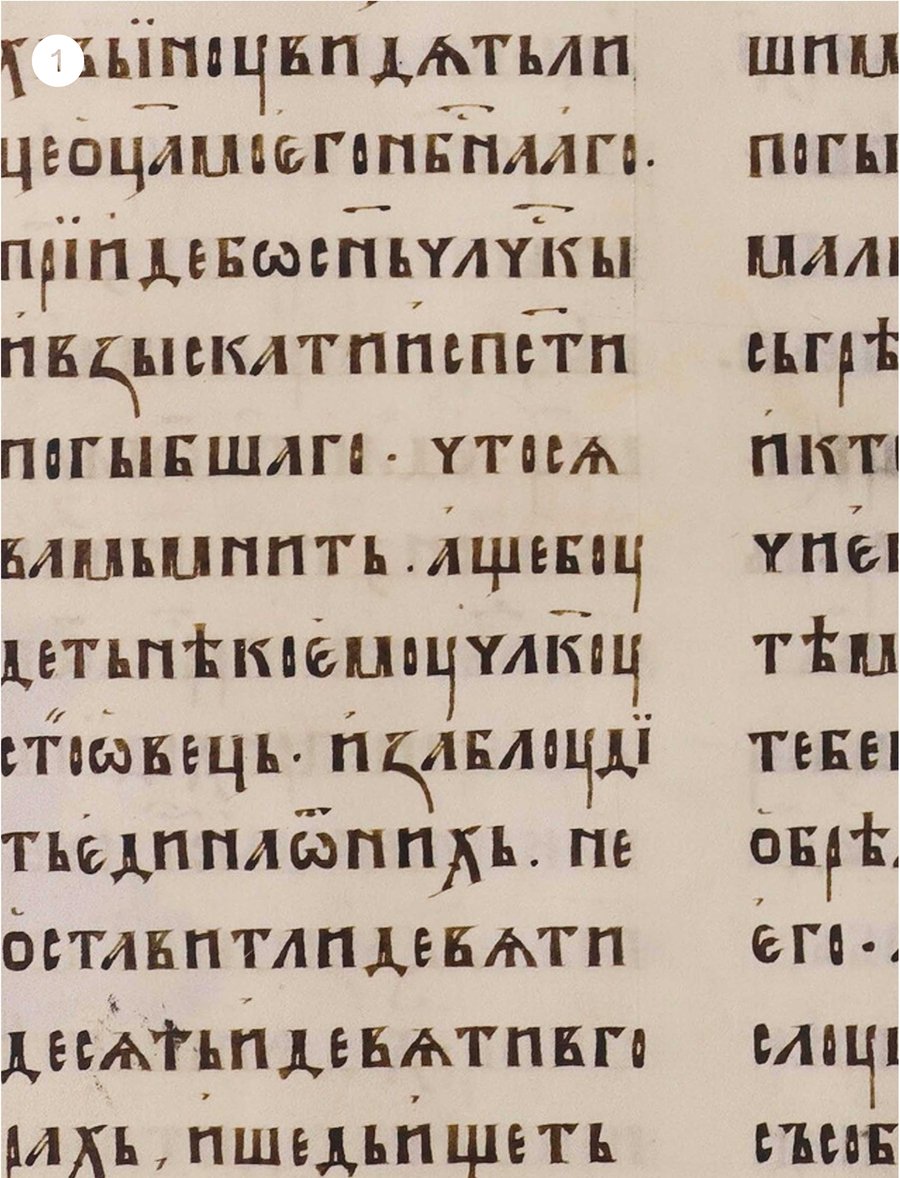

XIII век

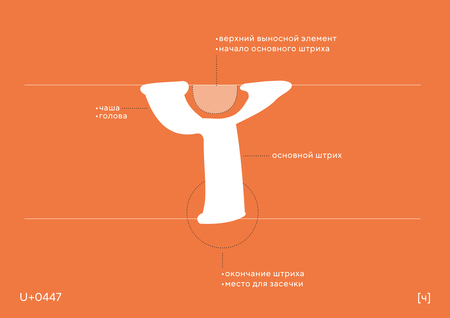

Новообразования XIII в. таковы. 1. Нижние петли букв, ранее округлые или треугольные, становятся негеометричны. У некоторых букв такие «тощие» и «набухшие» петли спорадически находим еще в XII в., но Ь и Ъ с такими петлями принадлежат XIII в., а главное — только в XIII в. бывают почерки, в коих эта черта проведена последовательно т. е. по отношению ко всем буквам. Вследствие набухания петель в XIII в. возникают новые типы К — с узкой или сокращенной впадиной между двумя петлями. 2. Буква Ж в XI в. была очень симметрична. Она писалась тогда (по наблюдению Срезневского) в три приема, или взмаха: «вертикальная мачта, дуга вверху, дуга внизу» или чаще: «вертикальная мачта и две диагонали», идущие сверху вниз, — одна справа влево, другая слева вправо. В простых и поздних почерках XI в. находим небрежность линий и уклонение от строгой симметрии. В XII в. такие уклонения — чаще, в XIII в. они постепенно начинают господствовать, причем устанавливаются новые и очень различные способы написания буквы: ее линии проводятся теперь совершенно иначе. Все эти новые начерки несимметричны.

Ирмологий нотированный, нач. XIII, РНБ ОР Q.п.I.75

3. Буква И (иже) в XI в. была тождественна с современным гражданским эн и такою же оставалась в XII в. В XIII в. прибывают новые типы: иже с лежащей перекладиной вверху, иже с косой перекладиной в середине и наконец иже с косой перекладиной вверху. 4. Буква Н, как мы видели, уже в XI в. могла иметь варианты с укороченной (более отлогой) перекладиной. Из всех вариантов в XII в. преобладает такой тип, где перекладина не доходит до самого низа правой мачты, но все же спускается ниже ее середины. В XIII в. прибывают варианты: «перекладина касается середины правой мачты» и «перекладина кончается выше середины правой мачты».

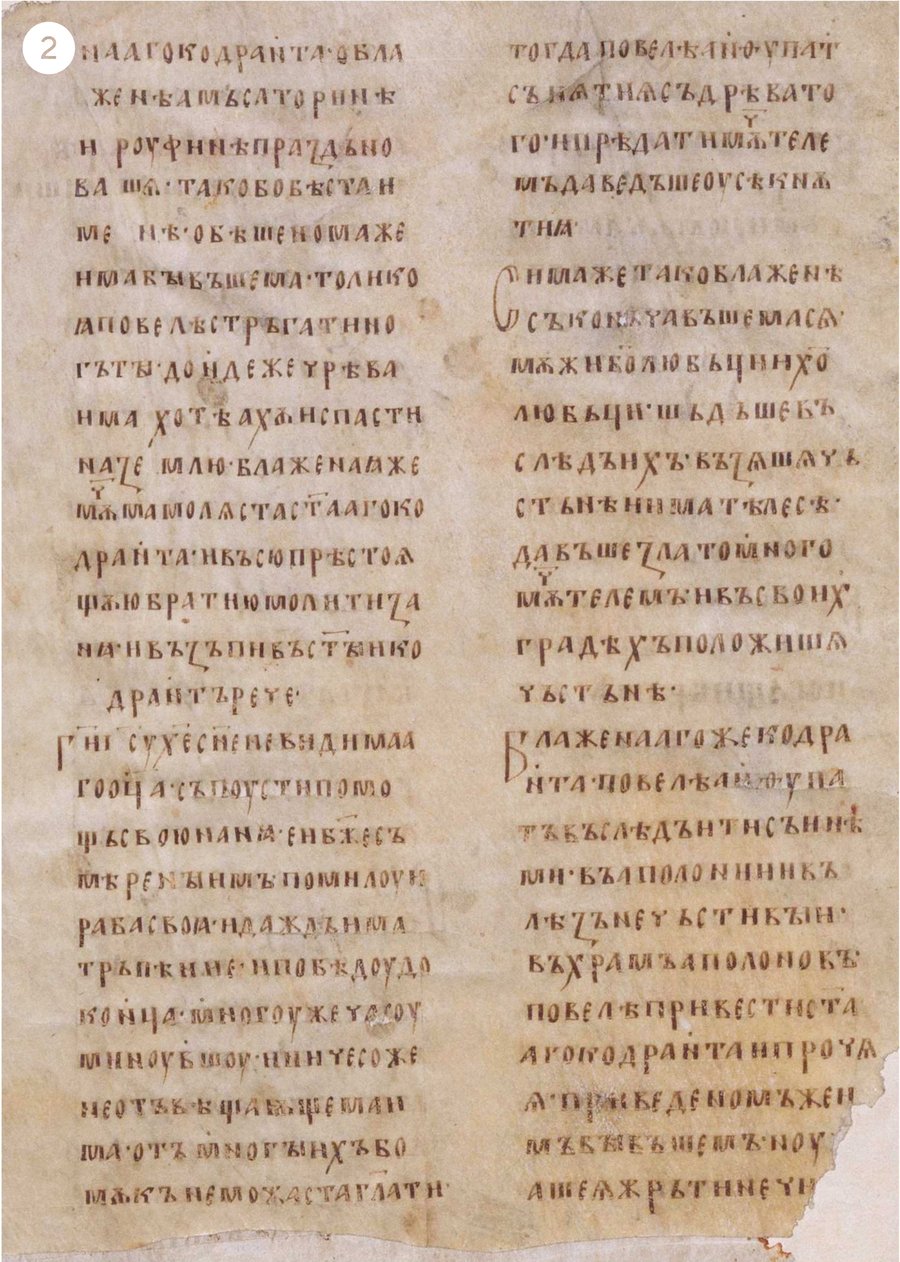

1. Житие св. Саввы Освященнаго, XIII, РНБ ОР ОЛДП Q., 2. Служебник, XIII, РНБ ОР Сол. 1016/1125

7. Буква Ч в XI и XII вв. была симметрична и имела мелкую чашечку, — по большей части округлую, иногда треугольную, реже — прямоугольную. В XIII решительно преобладает треугольная мелкая чашечка, но в XIII в. Ч пишется более свободно, и потому оно нередко бывает не совсем симметричным. Только в очень немногих русских рукописях XIII в. встречается одностороннее, т. е. совсем несимметричное Ч, такое Ч станет господствующим только с XV в., после эпохи югославянских влияний. 8. В XIII в. встречаются иногда, особенно в грамотах, буквы м и ч, покрытые сверху лежащею чертой. 9. Буква ѣ в течение XIII в. заметнее выходит из строки вверх, и коромысло его чаще лежит в верхнем уровне строки. 10. Верхи многих букв постепенно сокращаются. Сюда относятся ВЖКЪ.

Псалтырь, XIII, РНБ ОР F.п.I.1

Под конец XIII в. складывается из этих нововведений так называемый новый стильный почерк, выправляющий буквы, делающий их снова красивее, но сохраняющий их новые, отчасти несимметричные и негеометрические начерки. Этот почерк, порожденный каллиграфическими потребностями, имеет некоторую сжатость букв, или что-то же — большую их высоту. <…> Стильный почерк переходит и в XIV в., где еще более усовершенствуется. Его главным достоинством является большая четкость в сравнении со старой кириллицей. Дело в том, что каждая буква имеет своего рода «сигнальную часть», ту, по которой она с первого взгляда отличается. <…> При новом стильном почерке не только в XIII в., но и в XIV в. всегда продолжали существовать более квадратные простые почерки

XIV век

Русский XIV в. завершает эволюцию ХIII века, среди начерков остаются в употреблении по большей части только новообразования; начерки XI и XII вв., которые в XIII в. сохранялись в качестве пережитка, в XIV в. исчезают, а новообразования XIII в. в течение XIV в. достигают более полной типичности

Щепкин В. Н. Русская палеография. — М.: Наука, 1967. — 225 с. (с. 114-116)

1. Фроловская Псалтирь, перв. пол. XIV, РНБ ОР F.п.I, 2. Лаврентьевская летопись, 1377, РНБ ОР F.п.IV.2

Верхи многих букв сокращаются существенно, что особенно заметно, например на Ж: во второй половине XIV в. оно иногда совсем лишено верха. Набухшие петли, округлые и ломаные, еще более поднимаются вверх, что особенно заметно на буквах ЪЫЬ. У знаков НИѤЮ господствуют варианты с перекладиной косой, но высокой и отлогой, т. е. такой, которая лежит в верхней трети букв. Буква своею мачтой высоко вышла из строки, коромысло лежит в верхнем уровне строки. Буква Ч всегда имеет чашу угловатую, причем она глубже, чем в ХIII в.; в XIII в. чаша обыкновенно не глубока, ножка длиннее ее или в крайнем случае, равна ей. <.> Напротив того, в крупном манерном почерке каллиграфических памятников Ч очень часто имеет плоскую треугольную чашу, как в древней кириллице: здесь оно подведено под общий сигнальный горизонт. По той же причине в манерном почерке иногда является и р с маленькой головкой, хвостом стоящее на строке.

Евангелие апракос полный, 1393, РНБ ОР F.п.I.18

Киевская псалтырь, 1397, ОР ОЛДП F.6

Из пережитков XIII в. в XIV в., до середины его, еще держатся И и Ѥ с высокой прямой перекладиной при типах Н и К с высокой косой перекладиной. Во второй половине XIV в. высокая косая перекладина господствует. С середины XIV в. вместо Ѥ и при нем появляется так называемое якорное є, широкое, полулежащее в строке, с язычком, направленным вверх. Этот новый знак несколько ýже старого иотованного Ѥ и обыкновенно употребляется вместо него ввиду экономии места — в конце и под конец строки, почему при датировке рукописей необходимо пробегать глазом именно концы строк — сверху донизу. В конце XIV в. такое Є в мелких почерках иногда совершенно лежит и подобно якорю. Кроме того, в конце XIV в. вместо широкого якорного Є употребляется особое узкое, стоящее, с высоко вытянутым язычком.