В оформлении обложки использован фрагмент перфоманса Доры Гарсии «Две планеты сталкивались на протяжении тысячелетий»

В результате визуального исследования я подхожу к пониманию партиципаторного искусства не как к абстрактной концепции, а как совокупности конкретных практик, визуально зафиксированных и проанализированных мною. Я рассматриваю проекты в различных плоскостях классификаций: через способы взаимодействия, соучастия и восприятия.

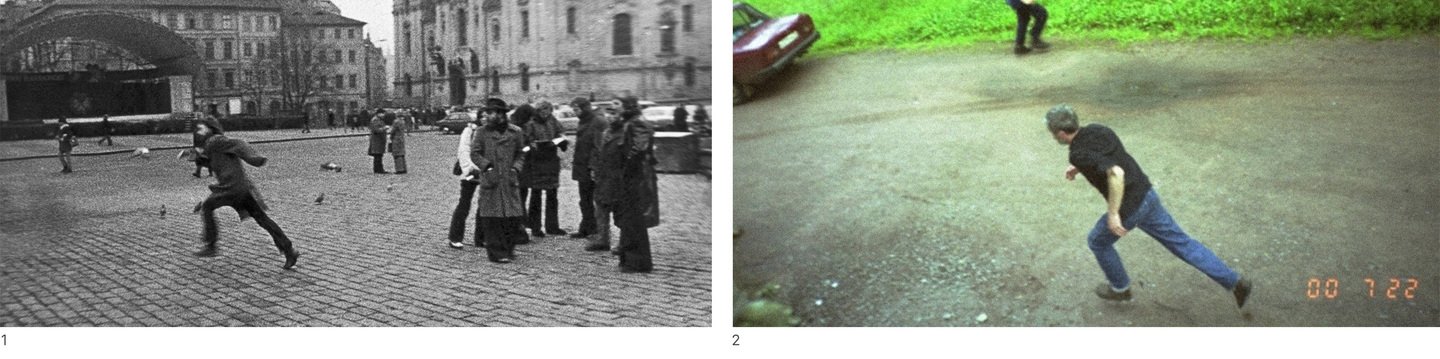

Исходя из задач, для меня было важно выявить что является предпосылками к соучастию в современном партиципаторном искусстве. Проанализировав проекты сквозь десятилетия, я обнаружила преемственность выражения идей. Это хорошо прослеживается во многих проектах, в частности представленных в первой главе визуального исследования в разделе «Практики зрительства». Проекты Иржи Кованды «Без названия (Я договорился о встрече с несколькими друзьями… мы стояли кучкой на площади и разговаривали… вдруг я бросился бежать, я пронесся по площади и скрылся за поворотом на Мелантрихову улицу), 23 января 1978 года»(1) и Валерия Айзенберга/Богдана Мамонова «Исчезновение»(2) отражают трансформацию представления идеи, где в первом случае проект создавался в политическом контексте, а во втором — исходя из проблемы социальных взаимоотношений. То есть в ранних проектах художники старались эпатировать публику, заявляя о своей позиции, часто затрагивая политические проблемы. У современных художников предпосылки продиктованы свободой выражения, которые направленны на созидание комьюнити, расширение границ восприятия, а также на личностные переживания в контексте социума.

В качестве гипотезы, в начале исследования, мною было выдвинуто предположение, что многие проекты партиципаторного искусства могут представлять собой репетиционное пространство как для художника, так и для зрителя, которое способно, в том числе, помочь научиться преодолевать барьеры в коммуникации. Во втором разделе визуального исследования мне удалось подтвердить собственную гипотезу и понять принципы соучастия, когда происходит инсценировка и проигрывание различных ситуаций, которые могли бы приводить к преодолению барьеров. Так в проекте Богдана Мамонова «1270919»(1), я отметила для себя отражение идеи репетиции, где участники перформанса имеют возможность поговорить с незнакомым человеком на проблемные темы в формате игры. Я замечаю это во многих проектах визуального исследования. Также в довольно известном перформансе «В присутствии художника» Марина Абрамович (2), на мой взгляд, тоже создаёт пространство, в котором возможна репетиция невербального диалога.

Примером организации репетиционного пространства может стать проект «Репетиция» (2019) Нейтана Филдера (1). Это телесериал, в сюжете которого Филдер помогает людям репетировать сложные разговоры или жизненные ситуации с помощью декораций, проработанных до мельчайший деталей, и профессиональных актёров, нанятых для воссоздания реальных ситуаций. Обстоятельства могут быть как простыми, например, признание во лжи, или более сложными, например, воспитание ребёнка. Так в первом эпизоде Филдер воссоздаёт идеальную копию бара, в котором у субъекта должен состояться сложный разговор, а актёр отрабатывает с субъектом различные ветки диалогов. В современной культуре также стоит обратить внимание на видеоигры, в которых создаются пространства и миры, симулирующие конкретные ситуации. «Detroit: Become Human»(2), «Who’s Lila?»(3), «No, I’m not a Human»(4) — примеры игр, где можно примерить на себя не только эмоции, но и проиграть действия, влияющие на финал, а после прохождения у нас всегда есть возможность проанализировать ход событий и сделать выводы.

Таким образом, имея возможность репетировать и отыгрывать различные варианты ситуаций, можно существенно изменить своё отношение к проблеме барьеров в коммуникации — это станет одним из направлений разработки моего финального выставочного проекта.

Также в разделе «Алгоритмы практик соучастия» я рассматривала в проектах процессы взаимодействия и подходы, которые использовали художники. Для себя я пронаблюдала суть выявленных алгоритмов, описав цели, задачи и алгоритмы их достижений.

При анализе партиципаторных практик, я не выявила проектов, которые были бы специально ориентированы на преодоление коммуникативных барьеров. Тем не менее, один проект показался мне очень близким к моей проблематике: Дора Гарсия в проекте «Послание» хоть и не ставит напрямую цель преодолеть коммуникативные барьеры, но косвенно вынуждает своих участников вступать в смущающие их взаимодействия с незнакомыми людьми, для прохождения задания. Основной барьер, который переодевают участники — языковой. Также стоит отметить, что этот проект до сих пор активен.

Дора Гарсия | Послание (Брюссель) | 2002

Проект Доры Гарсии может послужить отправной точкой для создания моего собственного выставочного проекта. Я задаюсь целью организации «репетиционной среды», которая будет направлена на адаптацию участников, а также на преодоление барьеров в коммуникации.

В визуальном исследовании также были проведены наблюдения, одно из которых я провела при помощи системы тегов. Таким образом, мне удалось отсортировать проекты и выявить наиболее распространённые способы интеракции и каналы восприятия.

Схема на основе тегов визуального исследования

По типу интеракции, параметры «сотрудничество» и «манипуляция» часто встречались в проектах примерно в равной степени, тогда как параметр «адаптация» встречался очень редко. Это также подтверждает то, что большинство проектов партиципаторного искусства не направлены на то, чтобы адаптировать зрителя и помочь преодолеть барьеры в коммуникации.

По типу восприятия, параметр «кинестетический канал» оказался лидирующим и говорит о том, что художники чаще выбирают прямое взаимодействие и комплексные подходы к соучастию.

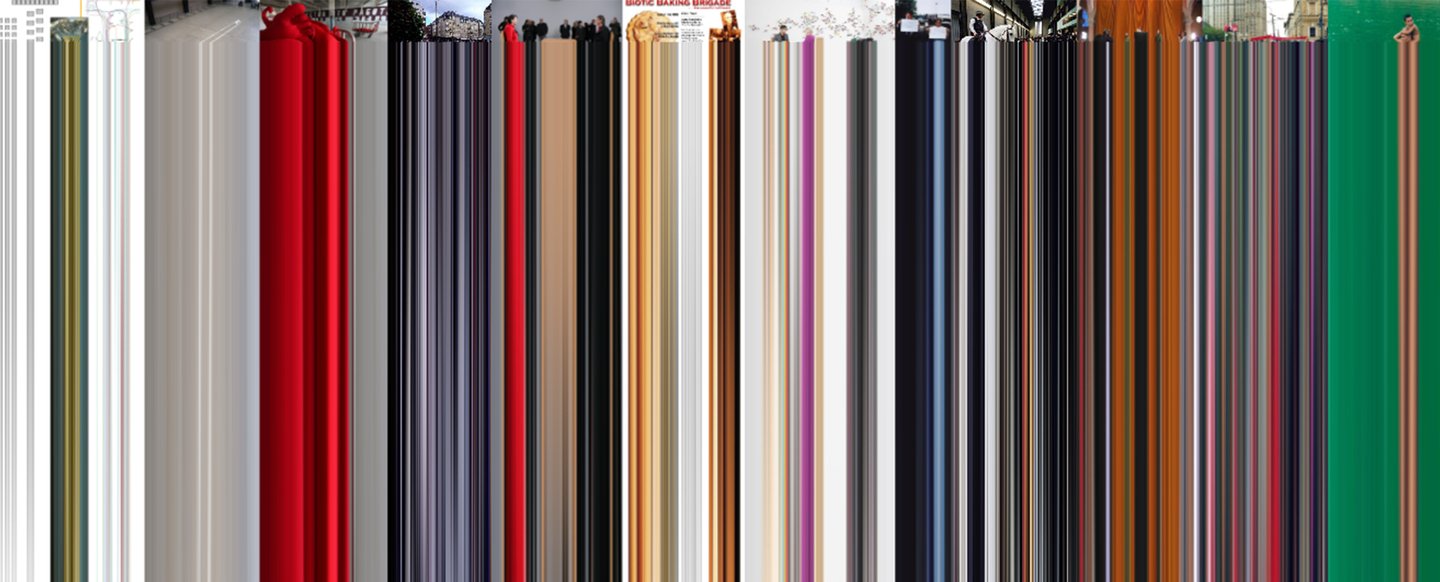

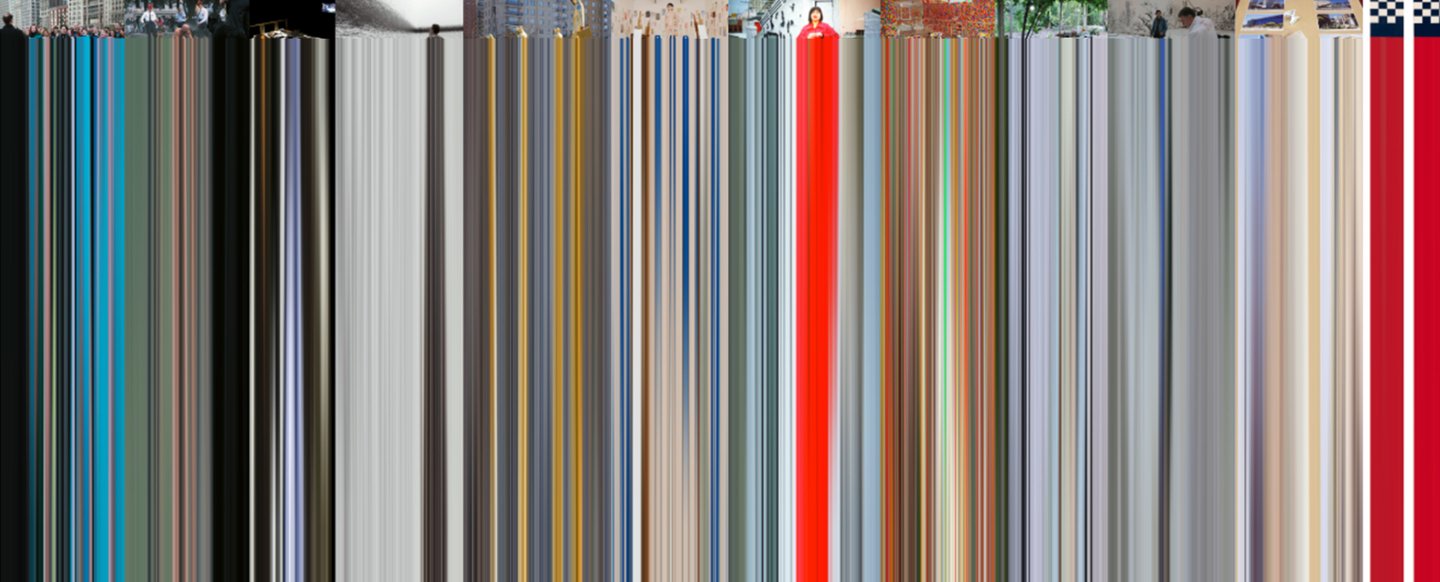

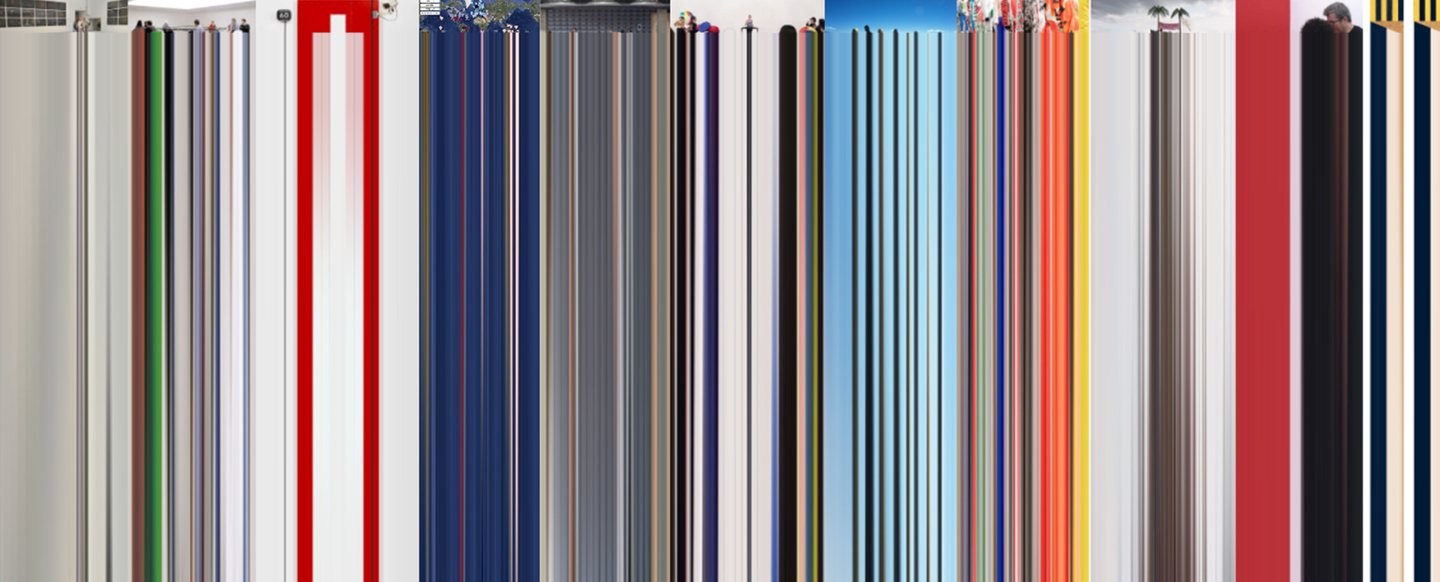

Ещё одно наблюдение было проведено при визуальном осмотре совокупности собранных проектов. Я увидела закономерности в палитре проектов партиципаторного искусства, выражающихся в создании оптимальной, комфортной и универсальной среды, со спокойными, натуральными оттенками. Для создания палитры я опиралась на цветовые диаграммы Ирмы Бум из её книги «Colour Based on Nature», полученные из восьмидесяти природных локаций. В этих цветовых схемах она отражает сущность мест и создаёт ассоциации, связанные с ними.

Ирма Бум | Книга «Цвет, основанный на природе» (Colour based on nature) | 2012

Палитра совокупности проектов в этом визуальном исследовании производит благоприятную ассоциацию, которая показывает насколько партиципаторное искусство может быть близким к зрителям. Также стоит отметить, что в некоторых проектах, хоть и не так часто, но встречаются яркие доминантные цвета — в основном красный. Мне показалось это примечательным фактором, ведь таким образом художник влияет и управляет восприятием зрителя, обращая внимание на конкретные детали в проекте.

Зафиксировав свои наблюдения в этом визуальном исследовании, я могу сделать общий вывод, что практики партиципаторного искусства многогранны в проявлениях и имеют широкий спектр подходов к соучастию. Для своего финального выставочного проекта на тему сложности социальных взаимодействий и преодолении личных барьеров в коммуникации, я собрала данные, которые помогут мне сформировать собственный подход к соучастию и практикам взаимодействия.

Бишоп, Клэр. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства / К. Бишоп;. пер. с англ. В. Соловья. — Москва: V-A-C press, 2018. — 528 с. 7.

Бишоп, Клэр. Искусство инсталляции / Installation art / [Пер. с англ.: Андрей Фоменко]. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2022. — 192 с.

Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. — 216 с. ISBN: 978-5-91103-290-6 Серия: Garage pro

Новые медиа в искусстве / Michael Rush / [Пер. с англ.: Дарья Панайотти]. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2018. — 255 с.

Escape. Хроника программы Escape (1999-2010): ежедневник: профессиональная деятельность, интеркоммуникация, взаимоотношения / [редактор- составитель В. Мизиано; перевод на английсктий Б. Дройткур]. — Москва: Московский музей современного искусства, 2010. — 314 с.

ESCAPE program — [Электронный ресурс] — URL: http://www.escapeprogram.info/ (дата обращения: 10.12.2024)

Бурио Н. Эстетика взаимодействия // Художественный журнал. — № 28-29 2000 — [Электронный ресурс] — URL: https://moscowartmagazine.com/issue/79/article/1719

Саймон, Нина. Партиципаторный музей / Н. Саймон; пер. с англ. А. Глебовской. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. — 440 с.: ил. — (Garage pro)

Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа; перевел с английского Андрей Гасилин; автор вступительной статьи А. В. Павлов. — Москва: РИПОЛ Классик: Панглосс, 2019. — 381, [2] с. : ил.

Зонтаг С. Хепенинги: Искусство безоглядных сопоставлений // Мысль как страсть: Избранные эссе 1960–70-х годов // Сост., общ. ред., пер. с фр. Б. Дубина; Пер. с англ. В. Голышева и др. М., 1997.

Петров В. О. Хеппенинг в искусстве ХХ века // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2010. Т. 16. № 1.

Марше П. Творчество и производство // Художественный журнал. — № 79-80 2010 — [Электронный ресурс] — URL: https://moscowartmagazine.com/issue/17/article/233

Григорьев Н. Теоретические основы современных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебник — Эл. изд. — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 126 с.). — Григорьев Н.Ю. 2023. — Режим доступа: http://scipro.ru/conf/modern_communications.pdf

Thompson N. Living as form: socially engaged art from 1991-2011 -MIT Press — [Электронный ресурс] — URL: https://monoskop.org/images/1/16/Thompson_Nato_ed_Living_as_Form_Socially_Engaged_Art_From_1911-2011_2012.pdf

Клер Бишоп: «Социально ангажированное искусство нужно оценивать только эстетически» (интервью) — [Электронный ресурс] — URL: https://os.colta.ru/art/events/details/16799/

Осминкин Р. Партиципаторное искусство: от «Эстетики взаимодействия» к постпартиципаторному искусству // Обсерватория культуры .— 2016 .— Т. 1 № 2.

Гройс Б. Генеалогия партиципативного искусства // Художественный журнал. — № 67-68 2007 — [Электронный ресурс] — URL:https://moscowartmagazine.com/issue/25/article/394

Фостер, Хэл. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер, Розалинда Краусс, Ив-Ален Буа [и др.]; перевод.: Георгий Абдушелишвили [и др.]. — 3-е рус. изд., испр. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2021. — 896 с. : ил., цв. ил.

«Репетиция», Нейтан Филдер https://www.justwatch.com/ru/сериал/the-rehearsal

«Detroit: Become Human» https://vgtimes.ru/guides/48196-polnoe-prohozhdenie-detroit-become-human.html?__cf_chl_tk=DvWns4w2TQBrxHQ_he1oo7dN9miwxV_lAjLGHkV2mYU-1648231473-0-gaNycGzNC1E

«No, I’m not a Human» https://store.steampowered.com/app/3180070/No_Im_not_a_Human/

«Послание», Дора Гарсия https://doragarcia.org/inserts/themessenger/

«Цвет, основанный на природе», Ирма Бум https://matterofmaterial.com/product/based-on-nature-wallpaper-irma-boom/