Глава 2. Духовность

В 20 веке абстракция привлекла внимание широкой публики, в итоге сформировав одно из самых известных направлений в искусстве — абстрактный экспрессионизм. Освободившись от оков реальности, оно сочетало в себе духовность и искусство, позволяя перейти на уровень чувственного восприятия. С помощью ритуальности и эмоционального наложения краски, художники стремились освободиться от логического мышления, раскрывая свое подсознание в хаотичных формах. Экспрессивные жесты служили способом изобразить не только сложновыразимый внутренний мир человека, но и окружающую реальность, которая преобразовывалась, проходя через сознание художника.

Конечно, охватить все работы абстрактных экспрессионистов в рамках лишь одной части визуального исследования невозможно. В этом разделе приведена лишь их малая часть с целью отразить основных представителей этого направления и проанализировать примеры выражения духовности в человеке и мире вокруг.

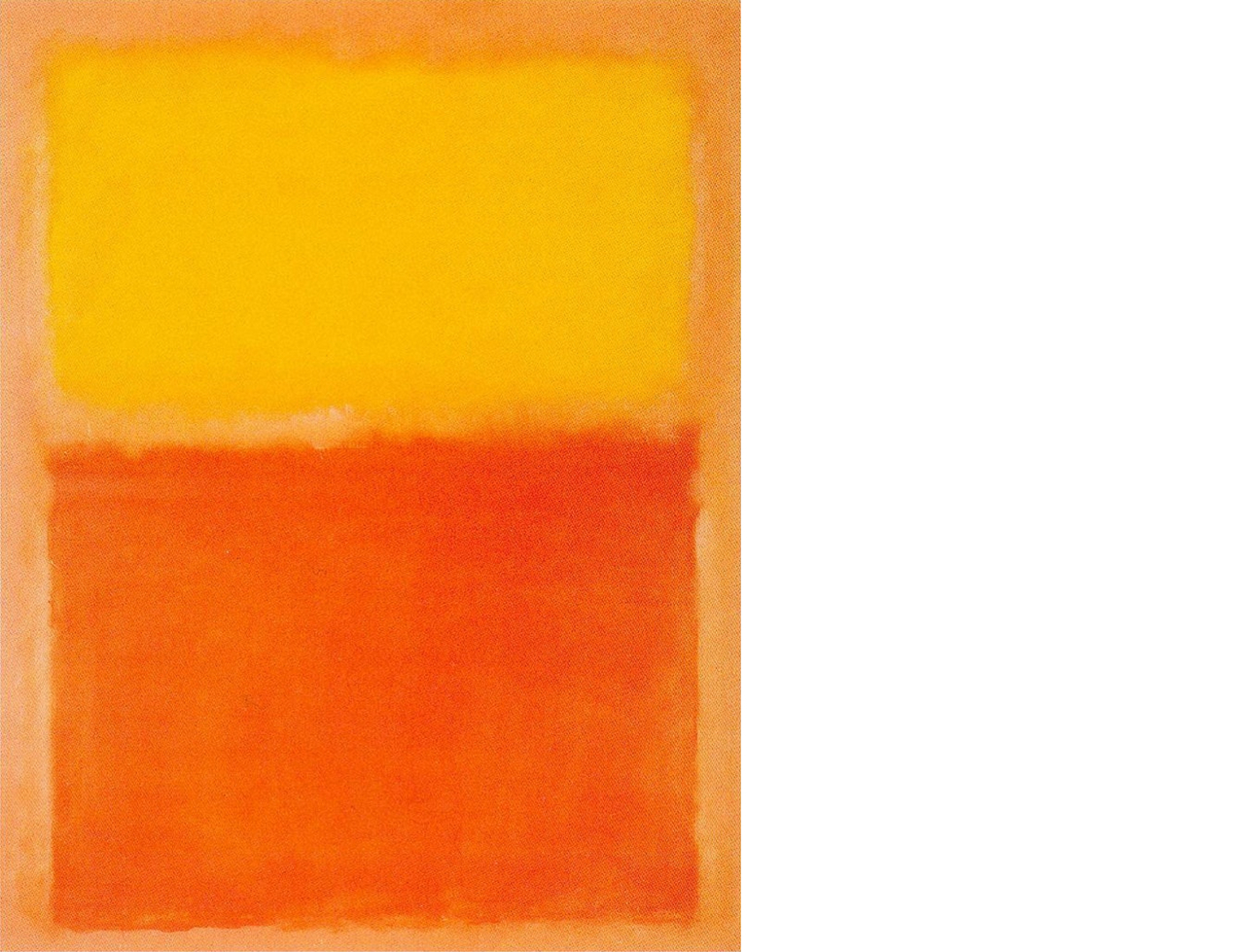

Марк Ротко, Оранжевое, красное, желтое, 1956

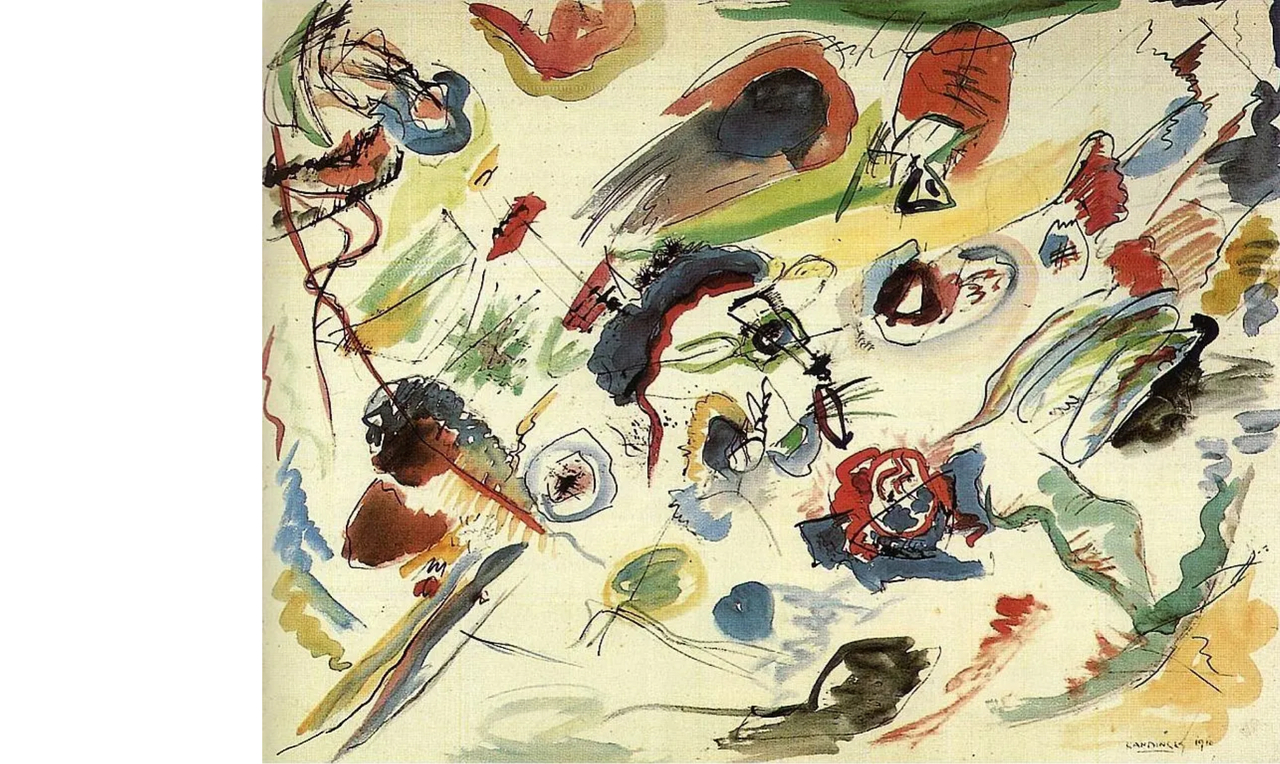

Василий Кандинский, Первая абстрактная акварель, 1913

«Я сидел в своей студии и рисовал, и мне не нужна была природа в качестве подсказчика» Алексей Явленский

Абстрактное изображение являлось следствием самых разных практик, которые помогали художникам достигать нужного эмоционального состояния, некоего транса, в котором их рукой водило бессознательное. В число таких практик входило прослушивание музыки, медитация, танец и продолжительное наблюдение за объектом с последующим запечатлением его «сущности».

Алексей Явленский, Медитация: Пятидесятница, 1935 // Алексей Явленский, Медитация, 1934

Джексон Поллок, Фреска, 1943

Кадзуо Сирага, Работа II, 1958

Майкл Голдберг, Без названия, 1959 // Майкл Голдберг, Без названия, 2000

Фред Тилер, Без названи, 1962 // Фред Тилер, С красным центром, 1955—1962

Фриц Винтер, Неизвестно, примерно 1964 // Фриц Винтер, Ступени, 1964

Хелен Франкенталер, Горы и море, 1952 // Хелен Франкенталер, Создавая музыку, 2000

Сочетая восточную религию, арабскую каллиграфию, классическую музыку и новые формы абстрактного экспрессионизма, Марк Тоби создал визуальный язык, который назвал «Белое письмо». Он размещал белые каллиграфические знаки и символы поверх абстрактного поля, состоящего из тысяч плотно переплетенных мазков.

Марк Тоби, Ночной полет, 1975

Марк Тоби, Без названия, 1963 // Марк Тоби, Без названия, 1965

Франц Кляйн, Вифлеем, 1953—1954 // Франц Кляйн, Шеф, 1950

Пауль Клее, Гефехт (Битва), примерно 1922

Слева направо картины Карла Отто Готц: Без названия, 1955 // Читт (CHYTT), 1959 // Фодат (FODAT), 1957 // Скюттер (SKÜTTER), 1957 // Клавдия, 1993

Карл Отто Готц, Без названия, 1950—1990

Майкл Коринн Уэст, Племянница Дженту, 1978 // Майкл Коринн Уэст, Вибрации белого каления, 1982 // Майкл Коринн Уэст, Без названия, 1978

Джон Дебюффе, Таблица Г177 Болеро (Mire G177 Bolero), 1983 // Джон Дебюффе, Сайт с 6 персонажами, 1981

Уильям де Кунинг, из серии «Женщина», 1950—1953

Уильям де Кунинг, Без названия (Женщина), 1978 // Уильям де Кунинг, Женщина в корсете и с длинными волосами, 1970

«Конечно, я никогда не могла отражать природу. Я бы больше хотела нарисовать то, что она оставляет со мной» Джоан Митчелл

Экспрессивные формы служили также способом изображения ландшафтов, которые легко угадываются, однако остаются неизвестными и таинственными. Игра с линией и цветом приводит к интересным экспериментам в запечатлении окружающей реальности.

Джоан Митчелл, Строки, 1982

Хайнц Кройц, Из жизни морозных узоров, 1955 // Хайнц Кройц, Зимний свет, 1959

Холлис Хейхемер, № 3, 2019 // Холлис Хейхемер, Где встречаются нижние и верхние II #1, 2018

Холлис Хейхемер, № 13, 2019 // Холлис Хейхемер, Континуум № 7, 2017

Джеймс Брукс, Конкорд, 1976 // Джеймс Брукс, Фандрон, 1972

Эрнест Бриггс, Диптих без названия, 1953 // Эрнест Бриггс, Без названия, 1950

Чу Тен-Чун, Безопасное убежище, 2006 // Чу Тен-Чун, Переходы душ, 2005

Уэсли Тонгсон, Благословенный дождь, 1992 // Уэсли Тонгсон, Приближающийся ливень, 1988

Уэсли Тонгсон, Пейзаж 5, 2003 // Уэсли Тонгсон, Пейзаж, 2001

Уэсли Тонгсон, Величественный горы, 2011

Чута Кимура, Южнофранцузский пейзаж, 1970 // Чута Кимура, Дождевые облака, 1987