Маргинальные городские пространства: терминология и средовые характеристики

Термин

К сожалению, не существует чёткого определения маргинальных городских пространств и подхода к исследованию процесса маргинализации среды. Но очевидно, что термин «маргинальные городские пространства» напрямую связан с понятием социальной маргинализации, который впервые появился в американской социологии благодаря Роберту Эрзу Парку, который в 1928 году описал феномен сложности адаптации иммигрантов к новым социальным условиям.

Российский философ Малышев Игорь Викторович описывал «маргинала» как индивида «вне социальной структуры, т. е. не принадлежащего к тем элементам (социальным группам), отношения между которыми определяют характер общественного целого» [1].

Доктор философских наук, профессор кафедры эстетики МГУ Оганов Арнольд Арамович основной причиной возникновения маргинальных сообществ видел в идеологизации национально-культурных ценностей.

«Если человек в полной мере не вписывается в контекст приоритетного для данного сообщества культурной ориентации, выпадает из него — значит, он маргинал» [2].

Для маргинальных сообществ характерно исключение их из общегородского социума, формирование локальной идентичности и последующая сегрегация. Маргинальные сообщества появляются в результате экономических потрясений, например, инфляции, понижения уровня доходов, экономического неблагополучия; конфликта с устоявшимися в обществе нормами в ходе политических и социальных перемен и вынужденной социальной мобильности.

На базе этих трактовок мы можем определить маргинальные городские пространства как городские пространства, занятые малыми (маргинальными) сообществами и организованные в соответствии с их потребностями, культурно-этическими притязаниями и экономическими возможностями, то есть являются отражением идентичности таких сообществ.

Экономический упадок города, выраженный в общей деградации городской среды, убывании населения, падении производства, а также конфликт отдельных индивидов или сообществ с господствующей культурной, духовной или политической парадигмой, приведший к потребности организации индивидуальной среды, являются основными причинами формирования маргинальных городских пространств.

Важно сразу отметить, что маргинальная среда не имеет чёткой негативной коннотации. Очень часто социологи говорят о маргинальной среде как о криминогенной, что не совсем верно.

Криминогенная среда, как и элитаризм — частности маргинальной среды. То есть маргинальная среда при определённых условиях может перейти в криминогенную, а может так и остаться на своём уровне. В своём исследовании я буду обращать на это внимание.

Если говорить о маргинальной среде как визуальном аспекте, то эта среда и архитектура вне господствующего стиля.

Средовые характеристика современных маргинальных городских пространств

Резервации — среда идентичности

Так как маргинальная городская среда тесно связана с социологией, нам необходимо в первую очередь рассмотреть такие пространства, где человек проводит большую часть своей жизни — в жилом пространстве.

Крупные сообщества, составляющие пользователей маргинальной жилой среды, обычно делятся по принципу общего этнического происхождения или вероисповедания, а соответственно, общей культурной и духовной идентификации, поведенческого паттерна и образа жизни, а также одинакового материального положения.

Ярким примером такой среды самого большого масштаба, который мы рассмотрим по теме исследования, являются зоны резерваций — территории, отведённые для поселения, в прошлом насильственного, остатков коренного населения. Резервации под разными названиями существовали и существуют в США, Канаде, Бразилии, Австралии и в ЮАР [9].

Для США резервации стали основой государственной индейской политики в конце 1860-х годов. Сейчас правительство США признаёт право племён на самоуправление, потому жители резервации свободно организуют свою жилую среду. Эти резервации, как административная единица, представляют собой территории внутри штата, обычно расположенные на границах субъектов, в отдалении от ближайших городов, промышленных объектов и даже кладбищ.

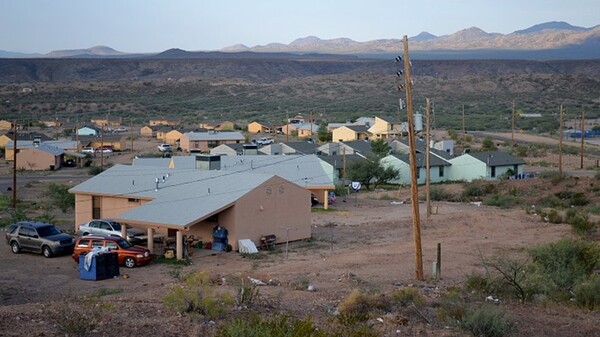

Резервация индейцев навахо / автор фото и год неизвестны

Резервация индейцев навахо — самая крупная в Америке, представляет собой хаотичную, чрезвычайно рыхлую застройку вдоль шоссе. Дорожная система, зонирование и визуальное ограждение земель различных хозяйств внутри резервации практически отсутствует, что сближает облик современной среды с историческими поселениями индейцев навахо — именно так отражается культурная идентичность и давно сложившийся поведенческий паттерн этого сообщества.

Резервация индейцев навахо / автор фото и год неизвестны

Жилая застройка представлена типовыми одноэтажными коттеджами — объектами современного экономичного жилья. Гомогенная (однообразная) среда разбавляется хозяйственными постройками на манер традиционно индейского шалаша или несложной «хозяйственной архитектуры» — навесы, теплицы, что также демонстрирует стремление маргинальной группы организовать среду для себя. Резервация навахо выглядит достаточно населённой — об этом говорит наличие припаркованных автомобилей у домов и свежие хозяйственные постройки.

Так, воспользовавшись благами цивилизации — типовым проектом жилых домов, но организовав среду в соответствии со своими традиционными представлениями, индейцы навахо смогли адаптироваться к новому времени и условиям проживания.

Резервация индейцев хопи / автор фото и год неизвестны

Резервация хопи — вторая по величине в Америке. В культуре хопи большое значение играла торговля, что напрямую отражается в градостроительной среде — поселение хопи более компактное, дома образуют локальные дворы, на которых до сих пор происходит продажа продуктов и предметов рукоделия. Хопи строят дома сами из местных материалов — образ современного жилья абсолютно соответствует историческому. Дома дополняются декоративными конструкциями, имеющими символическую функцию — например, объёмы по виду кувшинов и отверстия в стене.

Резервация индейцев хопи / автор фото и год неизвестны

Хопи сохранили ряд традиций, дошедших от свободных предков, которые отражаются в их жилой среде. Очевидно, чем сильнее идентичность маргинальной группы, чем ярче она её выражает в среде — тем сложнее её интеграция в бо́льшую социальную группу.

Если в предыдущих примерах мы наблюдали, как маргинальная группа свободно формирует пространство вокруг себя, основываясь на традиционном для них образе жизни, и мирно существует в парадигме нового времени, то далее мы рассмотрим, как маргинальную общность интегрируют в чуждую для них среду, проследим, как меняется темп дальнейшей маргинализации этой искусственно созданной среды, изучим её черты.

Моногорода — утрата функции

Вторая по масштабу типология, к которой мы обратимся — моногорода.

Моногород — населённый пункт, основанный при градообразующем предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами. Особенное распространение и востребованность этот тип городов получил в период индустриализации в СССР с 1950-х до 1970-х годов. Статус такого населённого пункта определяется не по численности населения. За моногород принимают поселение, относящееся к предприятию (с численностью занятых более пяти тысяч человек), на котором работает более 50% общей численности населения.

Когда производство или добыча останавливаются, город утрачивает свою функцию. Если он не успевает перестроиться под новый источник капитала, а люди теряют рабочие места и покидают город, он закономерно убывает. Процесс его убывания неминуемо сопровождается маргинализацией фрагментов городской среды.

Утрата функции — важная причина убывания и дальнейшей маргинализации.

Аэрофотоснимок посёлка Совза / автор фото и год неизвестны

Заброшенный сельский клуб посёлка Совза / автор фото и год неизвестны

Один из корпусов станции Мурманского Морского Биологического Института в посёлке Дальние Зеленцы / автор фото и год неизвестны

Посёлок Дальние Зеленцы / автор фото и год неизвестны

Общей чертой маргинальных фрагментов таких городов является отсутствие дорог, благоустройства, чёткого зонирования, разрушенная городская застройка, отсутствие инфраструктуры и уличного освещения.

Когда Совза — бывший посёлок при лагере ГУЛАГ, позже — ИТК, стал не востребован после закрытия тюрьмы, так как являлся по сути моногородом, то Дальние Зеленцы ещё «подают признаки жизни» — здесь работает метеостанция и пограничная часть, помимо закрытой станции Мурманского Морского Биологического Института. Сейчас этот посёлок также популярен у дайверов, то есть в посёлке появилась новая функция.

Похожие последствия переживают города, пострадавшие от техногенных или природных катастроф. Фактор того, в каких экономических секторах производства был занят город, имеет большую роль в вопросе ревитализации города. Если город невозможно встроить в новую экономическую систему или затраты на его восстановление превышают потенциальную прибыль — город покидают.

Квартал — среда сегрегации и стигматизации

Обратимся к типологии в масштабе квартала внутри города — гетто. Это части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания меньшинств, в современном мире в результате социального, правового или экономического давления. Термин «гетто» обычно имеет отрицательную коннотацию, описывая маргинализированную и криминализированную среду.

Ярким примером таких фрагментов городской среды являются Чайна-тауны — кварталы городов, занятые китайцами.

Фрагмент среды Чайна-тауна / автор фото и год неизвестны

Въездные знаки Чайна-таунов / автор фото и год неизвестны

Для кварталов, занимаемыми национальными и культурными меньшинствами, характерно яркое оформление объектами-носителями идентичности этого сообщества. Для ряда таких групп яркое выражение идентичности напрямую влияет на доход — в Чайна-таунах развита торговля традиционными предметами, закусочные китайской кухни и так далее. Экзотичная идентичность успешно монетизируется.

Фрагмент среды Чайна-тауна в Нью-Йорке / автор фото и год неизвестны

Малые национальные сообщества, считающиеся маргинальными, занимая определённый фрагмент городской среды и видоизменяя его, усиливают свою сегрегацию от городского сообщества. Тогда коммерческая функция становится связующим звеном для двух сообществ.

Такие фрагменты городской среды сильно стигматизированы. По итогу, независимо от того, относится ли отдельно взятый человек к данному этническому и культурному меньшинству, городское сообщество прочно связывает его с маргинальной группой по причине проживания в данной среде.

Аэрофотосъёмка «Рублёвки» в Московской области / автор фото и год неизвестны

Так как маргинальная среда не всегда обозначает криминогенную среду, то важно упомянуть о второй крайности маргинальной городской среды — элитных районах с премиальной недвижимостью. Примером такого фрагмента города является «Рублёвка» — территории к западу от Москвы, застроенные дачами бывшей российской буржуазной элиты, фешенебельными коттеджными посёлками знаменитостей и писателей, резиденциями высших должностных лиц государства.

Во-первых, мы отмечаем, что жилая застройка представлена индивидуальными домами и домами усадебного типа при очень высокой плотности застройки. Застройка гетерогенная, разнообразная, хотя массово тяготеет к классической или барочной архитектуре (на деле имеем «роскошную эклектику»). Территории усадеб ограждены либо забором, либо озеленением.

Парк в Рублёвке / автор фото и год неизвестны

Общественные зоны и благоустройство организованы в соответствии с культурными притязаниями и поведенческими паттернами пользователей это среды — искушенной элиты. Исходя из анализа среды, мы можем сделать вывод о тяге к сегрегации здешнего сообщества. А сама «Рублёвка», не являясь официальной административно-территориальной единицей, и её жители стали «именем нарицательным», что показывает тенденцию к стигматизации данной среды.

Социальное жильё — закрытая или проницаемая среда

Тингбьерг — микрорайон, расположенный в 6 километрах к северо-западу от центра Копенгагена. Представляет собой застройку социального жилья из малоэтажных жилых блоков, возведённых в 1970-х годах архитектором Стином Эйлером Расмуссеном.

Социальный микрорайон Тингбьерг в Копенгагене / автор фото и год неизвестны; Карта расположения микрорайона относительно центра Копенгагена / источник: Google Maps

Исследуя черты этой маргинальной городской среды, мы, в первую очередь, отмечаем большую удалённость от центра города. Район окружён парками, озером и каналом, что усложняет доступ туда специальных служб и усиливает ощущение изолированности этого места.

Застройка гомогенная, одинаковой этажности, «безликая». Узкие улицы по обе стороны окружены стенами домов, что создаёт ощущение закрытости и изолированности от внешнего внимания территории. Обращаясь к карте, мы видим, что территория района не просматривается снаружи.

Скриншот карты планировки Тингбьерга / источник: Google Maps

Дворовое пространство запроектировано так, что его эксплуатация возможна только жителями этого двора, что опять же разделяет жителей на маленькие сообщества. На улицах отсутствует озеленение или благоустройство, которые могли бы дать возможность людям эксплуатировать наружную среду и взаимодействовать с соседями из разных дворов, повышая уровень безразличия к месту проживания и агрессии к соседям.

Обратим внимание — окна первых этажей закрыты ставнями. На уровне символа это сообщает нам, с одной стороны, о недружественном настрое жителей к чужакам, с другой, — о том, что жители первых этажей чего-то опасаются. Оба трактовки являются для нас ярким маркером маргинальной среды с уклоном в криминогенную и вызывают дискомфорт.

Пример Тингбьерга демонстрирует маргинализацию малоэтажной гомогенной монофункциональной городской среды на замкнутой и изолированной территории.

Если в предыдущем примере мы обратили внимание, что среда маргинализируется внутри изолированной застройки с повышенным уровнем приватности, то далее мы рассмотрим, а происходит ли процесс маргинализации при относительно рассредоточенной жилой застройке и от чего ещё зависит этот процесс.

В 1960-е годы, в поисках новой концепции городского планирования и решения проблем возросшей урбанизации, архитекторы обратились к идее Ле Корбюзье о перепланировке Парижа и находкам идеологов движения Город-сад. Была разработана концепция, предлагающая окружать жилые башни и секции благоустроенной землей.

Концепция получила название «Башни в парке» (англ. Towers in the park). Получалось, что жилые объекты не выходят прямо на улицу, а окружены природной зоной парка.

Ярким примером такой застройки является высотный жилой комплекс муниципальных домов Red Road Flats в Глазго, построенный в 1966 году (далее — RRF).

Комплекс муниципальных домов Red Road Flats в Глазго (снесён в 2015 году) / автор фото и год неизвестны

Расположение комплекса RRF относительно центра Глазго, скриншот карты / источник: Google Maps

Комплекс располагался в пригороде Глазго, окружённый природными парками и лугами. RRF был рассчитан на 4700 человек, долгое время оставаясь одним из самых высоких жилых комплексов. Комплекс был построен с целью расселения жителей из неблагополучных районов, позже башни арендовали под студенческие общежития.

К 1970-м годам квартал маргинализировался, а позже сильно криминализировался: жители высоких этажей выбрасывали вещи и мусор из окон, частыми были кражи со взломом, имело место случаи торговли наркотиками, грабежи. Башни стали частым местом самоубийств.

Комплекс муниципальных домов Red Road Flats в Глазго (снесён в 2015 году) / автор фото и год неизвестны

Анализируя среду RRF, мы обращаем внимание, что башенная застройка делает внутридворовую среду более открытой. Граница между придомовым, дворовым и парковым пространством отсутствует. Однако из-за повышенной этажности башен и их количества, на территории пропадает ощущение приватности — во-первых, на тебя со всех сторон смотрят 90-метровые исполины, во-вторых, ощущение отсутствия границ дворового участка вызывает чувство незащищённости. Типовая гомогенная застройка без акцентов на фасадах, архитектурных объёмах, планировочных решениях благоустройства так же влияет на человека угнетающе.

Сегрегацию жителей комплекса от городского сообщества, помимо удалённости района от центра города, усиливает монофункциональность комплекса — грубо говоря, случайных гостей в комплексе не бывает, им здесь просто нечего делать. Это усиливает маргинальность среды.

Комплекс муниципальных домов Red Road Flats в Глазго (снесён в 2015 году) / автор фото и год неизвестны

Высокая плотность населения на изолированной территории типовой гомогенной застройки вызывает как чувство безразличия к состоянию среды, так и потребность для некоторых ещё более малых маргинальных групп к самовыражению (заявить, что я есть, бросить вызов доминирующему сообществу) — это объясняет наличие многочисленных граффити на объектах комплекса — верного симптома маргинальной городской среды. Открытость, доступность территории в таком случае делает её лишь уязвимее.

Опыт комплекса Red Road Flats показывает, что маргинальной может быть и густонаселённая, открытая и доступная среда, если не учитывается контекст среды, в которой существует данная застройка.

Les Espaces d’Abraxas и Коулун — эстетика или безобразное

Ряд исследователей феномена маргинализации городской среды заявляют, что одной из причин данного процесса является неэстетичная архитектура и в целом неухоженная среда [3]. Изучая данный процесс самостоятельно, я усомнилась в этой гипотезе. Потому следующие два примера — гонконгский город-крепость Коулун и французские Пространства Абраксас (фр. Les Espaces d’Abraxas) Рикардо Бофилла, я хотела бы рассмотреть вместе и сравнить их черты.

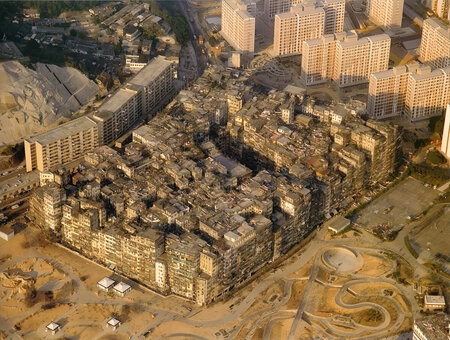

Аэрофотоснимок города-крепости Коулун в 1989 году / автор фото неизвестен

Город-крепость Коулун — в прошлом плотнонаселённое, практически не управляемое правительствами поселение в Коулуне, Гонконг. Первоначально на его месте находился китайский военный форт. С 1950-х по 1970-е годы Коулун контролировался триадами — криминальными группировками, и в нём процветали проституция, азартные игры и наркоторговля.

В начале 1990-х годов численность населения оценивалась в 50 тысяч, то есть его плотность достигала двух миллионов человек на квадратный километр, при том что в среднем по Гонконгу она чуть превышала 6 тысяч.

После долгих политических прений между Китаем, Гонконгом и Великобританией о том, кому же принадлежит бывший форт — нынешний город, Коулун оказался как бы вне государственного ведома, чем и привлёк к себе маргинальные сообщества как оплот анархии и свободы.

Les Espaces d’Abraxas (Пространства Абраксас) / автор фото неизвестен / 1982 г.

Les Espaces d’Abraxas «Пространства Абраксас» — это жилой комплекс социального жилья с высокой плотностью застройки в Нуази-ле-Гран, примерно в 12 километрах от Парижа, Франция. Здание было спроектировано архитектором Рикардо Бофиллом и его архитектурным бюро по поручению французского правительства в период возросшей урбанизации по всей Франции после Второй мировой войны.

Комплекс построен в стиле постмодернизм с многочисленным цитированием классической архитектуры и налётом тоталитарной монументальности.

Жилая среда «Пространства Абраксас» стремительно маргинализировалась и криминализировалась — пространство между малыми корпусами тяжело просматривается, что сразу же после завершения комплекса привело к появлению высокого трафика наркотиков внутри комплекса.

Аэрофотоснимки объектов / автор фото неизвестен / 1982 и 1989 гг.

При сравнении мы сразу же отмечаем эстетическую разницу между комплексами, однако монструозный образ самостроя Коулун и памятника постмодернизма Пространств Абраксаса объединяет образ крепости — замкнутого, очень приватного пространства. Оба объекта абсолютно изолированы от внешнего воздействия, что является благодатной средой для появления и роста маргинальных сообществ.

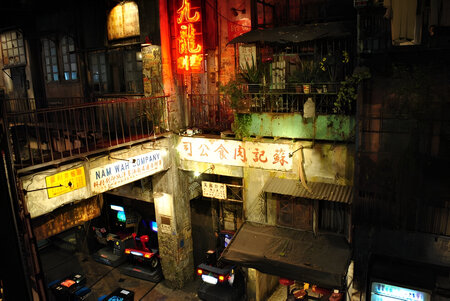

Коридор Палаццо Пространства Абраксас и улица Коулуна / автор фото и год неизвестны

Улицы-коридоры Коулуна — места криминальной жизни города, легко узнаются в изысканных коридорах Пространств. Это сыграло злую шутку с комплексом — его «скрытая» жизнь происходит именно здесь, в коридорах так называемого Палаццо. Изолированное от внешних взглядов пространство создает необходимое ощущение приватности и скрытости от чужих глаз.

Пространство Абраксас и Коулун / автор фото и год неизвестны

Общественные пространства Пространства Абраксас и крыши Коулуна / автор фото и год неизвестны

Коулун не располагал общественными пространствами. Импровизированные зоны отдыха «на улице» оформлялись на крышах домов. Здесь проводили своё время и взрослые, и дети, так как это было единственной возможностью увидеть солнечный свет. В комплексе Пространств функцию общественного пространства выполняет амфитеатр в центре объекта, обычно пустующий. Средовой объект, зажатый между монументальными жилыми корпусами, окруженный окнами, производит то же впечатление, что и крыши Коулуна — замкнутость, сжатость, отсутствие реальной приватности для комфортного отдыха. Благо, у жителей Пространств есть иные альтернативы увидеть солнечный свет — потому амфитеатр и пустует.

Мы делаем очень простой вывод из данного сравнения — визуальное качество архитектуры и её эстетическая ценность не влияют на процесс маргинализации среды.

Сквоттинг — по чужим следам

Сейчас я предлагаю рассмотреть такой социальный феномен как сквоттинг с целью определить, по каким принципам выбираются потенциально маргинальные места.

Сквоттинг — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сквооттерами), не являющимися его собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование [11].

Сквоттеры — маргинальная группа людей, самовольно занимающая здания и прилегающие средовые пространства, ведущие уникальный образ жизни и ярко выражающие свою идентичность в среде.

Человек как социальное существо имеет ряд инструментов коммуникации. Визуальная коммуникация играет ключевую роль в восприятии информации, так как большая часть данных об окружающем нас мире усваивается через зрение.

Мозг человека более эффективно и быстро обрабатывает изображения по сравнению с текстом, что экономит время и силы. Потому культура визуального искусства, в частности граффити, очень развита в среде маргинальных городских сообществ.

Незаконно занятое здание в Барселоне. На крыше надпись: «Занимай и сопротивляйся!» / автор фото и год неизвестны

Здания, занятые сквоттерами / автор фото и год неизвестны

Появление любого незапланированного визуального оформления на фасаде говорит, в первую очередь, об отсутствии у данного объекта владельца, либо его равнодушии к судьбе сооружения. В ситуации сквоттеров, оформление фасадов занятого здания имеет коммуникативную функцию — так описываются ценности сообщества, можно ли к ним присоединиться и т. п.

Дом сквоттеров в Германии / Maxim Nikitka-Mirovich / год неизвестен

Второй фактор, по которым человек выбирает для себя возможный сценарий взаимодействия с объектом, — есть ли в него традиционный вход. Речь идёт об открытых дверях. Как показало изучение мест посещения сквоттеров, входные двери в занятые ими здания отсутствовали, либо были открыты нараспашку. Это психологический фактор — я однозначно могу зайти туда, где однозначно открыто.

Самый простой вариант понять, «есть ли кто в домике» — наличие личного транспорта, велосипедов и скутеров, припаркованных у здания. В этом доме точно кто-то есть…

Дом сквоттеров в Германии / Maxim Nikitka-Mirovich / год неизвестен

Удивительное наблюдение — двери, забитые досками и заложенные кирпичом оказались эффективны против сквоттеров.

При этом разбитые окна чаще рассматриваются как показатель, аналогичный граффити — степень заинтересованности хозяина в объекте, а не альтернативная возможность доступа.

Изучение опыта сквоттеров убеждает нас в важности вопроса доступа в объект и его визуального состояния и оформления, ведь оно воспринимается как коммуникативный инструмент.

Морятник — это храм

От глобального анализа маргинальной среды различной типологии и связанных с этим социологических понятий мы переходим к уникальному объекту и его роли в городской жизни.

Аэрофотоснимок Морятника в г. Волгограде / автор фото и год неизвестны

Морятник или «Мория» — недостроенный комплекс по обучению детей плаванию, спроектированный заслуженным архитектором РСФСР Е. И. Левитаном, самое известное заброшенное здание Волгограда. Располагался в Центральном районе в долине реки Царицы [5].

Схема расположения Морятника (красный). В центре города, в долине реки, представляющей собой широкий овраг, разрезающий Волгоград пополам / источник: Open Street Map

Морятник в г. Волгограде / автор фото и год неизвестны

Своё название «Мория» или «Морятник» объект получил от толкинистов — фанатов книг Дж. Р. Р. Толкина в честь огромного подземного города в Мглистых горах Средиземья населённого гномами, описанного писателем.

С Морятником связана череда трагических событий, после которых неоднократно поднимался вопрос консервации, закрытия или сноса здания. Так, в 2008 году произошло убийство, а в 2011 году здание было признано источником террористической опасности, но так и осталось открыто для доступа.

Интерьер Морятника / автор фото и год неизвестны

Морятник был любимым местом среди различных волгоградских субкультур: панков, готов, сатанистов, толкиенистов и других. В Морятнике собирались фаерщики и проводили фаер-шоу.

Зал Морятника ночью и днём / автор фото и год неизвестны

Причины популярности объекта я вижу в его средовых и визуальных характеристиках: странный художественный образ здания, дающий возможность фантазировать о его функции и значении; удобное расположение в центре города, при этом уединённость в долине реки; свободный доступ, ведь руины не огородили забором даже после нашумевшего убийства.

Морятник по типологии — руина. Здание, оставленное много лет назад, естественно разрушается. Исходя из того, что руина утрачивает свою функцию и образ, она утрачивает и заложенный в неё сценарий использования и перемещения, создавая таким образом свободное, в чём-то анархичное пространство. Это то, что ищут все маргинальные сообщества — свободное пространство.

Руины часто становятся маргинальными пространствами именно потому, что перестают заставлять человека перемещаться и действовать в рамках заданного архитектурой сценария, ведь его здесь просто нет.

Это место долгое время объединяло внутри себя различные субкультуры и маргинальные группы, которые по тем или иным причинам не вписывались в паттерн поведения большинства и не принимали доминирующую культурную парадигму. Однако в 2023 году начался демонтаж здания с целью «разрушить криминогенную Обитель». Удивительно, но случился обратный эффект — в городе резко возрос уровень вандализма и мелких преступлений. Будто бы вся энергия, сосредоточенная в Морятнике, вышла наружу, в город.

Молодые люди, выступающие против сноса Морятника, в центре Волгограда в 2023 году / личный архив

Пример Морятника показывает важность разработки метода сохранения, легализации и интеграции маргинальных сообществ через средовые изменения занятого им пространства.

К сожалению, снос маргинальных пространств совершенно не решает проблему маргинализации среды, а лишь усугубляет ситуацию.

Подземные пространства — маргинализация природных объектов

Выше мы рассматривали примеры маргинальных фрагментов города, находящихся на поверхности земли. Однако человек успешно осваивает и подземное пространство, при чём это освоение представляет для нас особый интерес, так как пещеры в своей массе являются зонами вне государственного контроля, а значит благодатны для освоения маргинальными сообществами.

Катакомбы Святого Каллиста, использующаяся в II–IV веках / Рим / автор фото и год неизвестны

Культура освоения и использования пещер человеком существует очень давно. Свои первые укрытия человек создавал в пещерах, как и первые сакральные сооружения. Яркий пример — катакомбы первых христианских общин II–IV веков.

Катакомбы Святого Каллиста, использующаяся в II–IV веках / Рим / автор фото и год неизвестны

Первые христианские общины, представляющие собой еврейское религиозное движение конца периода Второго храма, формируя своё учение, по итогу отделились от общей религиозной традиции, оформившись как маргинальное сообщество. Некоторые исследователи предполагают, что уход христиан в пещеры связано с гонениями на них (например, Нероновское гонение в Римской империи), однако более вероятная версия ухода под землю связана с поиском пространства для проведения ритуалов согласно своего учения.

О традиции совершать богослужения в катакомбах свидетельствует одна из надписей в катакомбах св. Каллиста: «Какие горькие времена, мы не можем совершать в безопасности таинств и даже молиться в наших пещерах» [12].

Первые христиане в Киеве / Василий Григорьевич Перов / 1880 г.

Сейчас подземные пространства осваиваются с целью добычи полезных ископаемых. Выстраиваются сети шахт, полноценные подземные города со сложнейшим техническим оборудованием для обеспечения более комфортных условий работы и пребывания. Однако, когда шахты перестают давать необходимую выработку ресурсов, они оставляются. Обычно такие шахты временно консервируются, закрываются, затопляются.

Заброшенные шахты рудника на Урале / автор фото и год неизвестны

Однако, если в шахты или катакомбы остаётся доступ — в них оперативно отправляются для исследования диггеры.

Интерес к пещерам, шахтам и катакомбам связан с мифологизированностью темы подземелья, а также с тем, что огромные пространства бывших служебных помещений выработок остаются без надзора и, в целом, обладают чертами, пригодными для жизнедеятельности и времяпровождения, представляя собой пространство уже без чёткой функции и сценария перемещения.

Одно из освоенных кем-то помещений заброшенных шахт рудника на Урале / автор фото и год неизвестны

Выводы из главы

Проведя разносторонний анализ на широкой выборке типологий маргинальных городских пространств, мы можем предположить следующие средовые характеристики обобщённого маргинального пространства: — Маргинальная среда несёт на себе отпечатки идентичности сообщества, которое его занимает.

— Маргинальная среда имеет закрытые, изолированные пространства, дающие возможность уйти от людских глаз.

— Маргинальная среда открыта для доступа. Возможно, эта типология занимает промежуточное место между интерьером и экстерьером, общественной зоной и приватной — так называемое «третье место».

— Архитектурная эстетика не играет роли в маргинализации среды. Это может быть очень высокая архитектура, но маргинальное пространство.

— Маргинальная среда становится популярнее и интереснее для различных посетителей, когда она имеет абстрактный художественный образ.

— Следы присутствия людей в маргинальной среде привлекают посетителей, создавая ощущение освоенности и безопасности среды.

— Маргинальная среда обычно монофункциональна, что дополнительно стигматизирует её.

— Маргинальная среда предлагает альтернативный сценарий использования и перемещения, давая свободу проявления и игры.