Английское слово art-gardener — интересное слово. Неожиданное сочетание искусства и садовника даже может смутить и сбить с толку некоторых читателей.

Термин art-gardener был предложен художником, точнее художником-садовником, Андре Фелисиано. На протяжении последнего десятилетия он активно разрабатывает и совершенствует манифест, посвященный формированию нового этапа в развитии современного искусства — Флорессанса. В отличие от подходящей к концу, по мнению Фелисиано, эпохи современного (contemporary) искусства, Флорессанс устремлен в будущее, а не стремится стать отражением только настоящего времени. Художникам предстоит выступить в новой роли art-gardener или художника-садовника. Рассуждая о специфике этого преображения, Фелисиано приводит в пример собственную художественную практику: «Я — садовник. Я выращиваю не только помидоры и цветы, но также человеческую культуру»[1]. Art-gardener не отрицает проблемы, которые уже есть в настоящем. Он предлагает принять антропоцентричность общества и культивировать новые художественные идеи на основе использования в проектах экологически безопасных технологий и активного вовлечения зрителей[2].

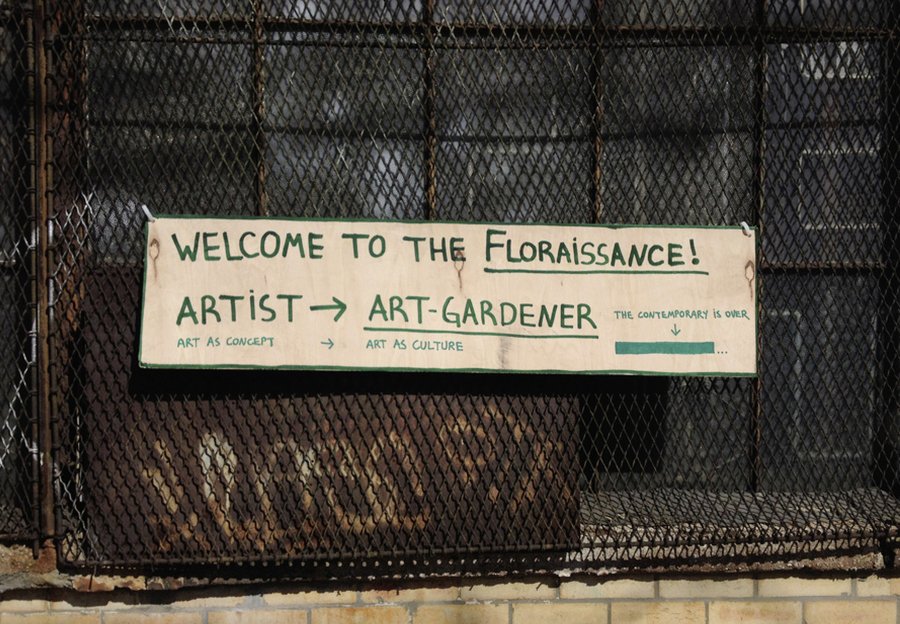

(рис. 1) Андре Фелисиано. Деревянные вывески в Нью-Йорке, 2015–…

Так, три ключевые черты художников-садовников: процессуальность, коллективность и экологичность.

Остроумные, но во многом спекулятивные концепция и терминология Фелисиано стали отправной для исследования наметившейся тенденции интеграции садоводства в художественные проекты. Перед нами стоит не менее амбициозная, чем у Фелисиано, задача: сформулировать и отстоять идею о том, что сад претендует на роль нового медиума в искусстве, обладающего своими специфическими особенностями интерпретации и реализации. Нам предстоит рассмотреть садоводство под новым, неожиданным ракурсом. Предметом исследования, его ядром, станет изучение практик растениеводства как основы взаимодействия со зрителями и основой их соучастия в художественно-садоводческих проектах.

(рис. 2–5) Андре Фелисиано. Деревянные вывески в Нью-Йорке, 2015–…

Говоря об активном взаимодействии с сообществом, это исследование неминуемо попадает в сферу интереса нескольких дисциплин: активизма, арт-критики, философии. Пройдемся по каждой по порядку, чтобы выделить наиболее релевантные тезисы и концепции. Формируя общее представление о садовых проектах в искусстве невозможно обойти феномен садового партизанства. Важность этого вида активизма для исследования заключается в заметном влиянии методов работы садовых партизан на современных художников.

Первые опыты растительного партизанства связывают с Диггерами — растительным сопротивлением начала XVII века. Тогда протокоммунистические группы начали выращивать фрукты и овощи на холме Святого Георгия в Суррее, выступая таким образом против частной собственности на землю[3]. Однако наиболее интенсивный период развития садового партизанства пришелся только на вторую половину XX века. Стратегии, выработанные садовыми активистами, связаны в основном с усилиями по восстановлению заброшенных пространств, высадке местных растений и повышению доступности продуктов питания в бедных районах.

(рис. 6) Инструкция по созданию семенной бомбы от «Зеленых партизан», 1973 (рис. 7) Метод работы семенной бомбы. Фрагмент из видео «Как радикальные садоводы вернули себе Нью-Йорк», 2021

Одно из самых заметных объединений садового активизма — «Зеленые партизаны» (Green Guerillas) — появилось в Нью-Йорке 70-х годов. Его основала Лиз Кристи. Вместе единомышленниками она устраивала несогласованные озеленительные акции: бросала «семенные бомбы» (seed-bombs) через заборы пустырей, ставила цветочные ящики на подоконники заброшенных зданий. Самым масштабным проектом «Зеленых партизан» стал общественный сад «Ферма и сад Бауэри-Хьюстон». Работа над ним началась в 1973 году. Обходя законы о частной собственности, Зеленые партизаны посадили растения в заброшенном пустыре. Неожиданно для жителей района рядом с их домами появился «оазис», где можно было собирать овощи и фрукты, отдыхать рядом с небольшим прудиком. Сад на пересечении улиц Бауэри и Хьюстон в итоге был узаконен и получил статус общественного сада, что обеспечило ему защиту от застройки. Сейчас он поддерживается усилиями современных участников «Зеленых партизан».

(рис. 8) Сад и ферма на пересечение улиц Бауэри и Хьюстон, 1974.

Фото: Джек Клэрити

(рис. 9) Лиз Кристи на фоне сада, 1974. Фото: Джек Клэрити

Практика садового партизанства подняла ряд существенных социальных вопросов о доступности «общественной среды», возможности влиять на ее формирование, а также затронула вопросы продуктового кризиса. В основе объединения «Зеленые партизаны» было чувство единения вокруг общей идеи. В него входило совершенно разные люди, которые до этого могли быть и не связаны с растениеводсвтом и активизмом. Коллективный труд и создаваемые с его использованием общественные сады — это форма низового горизонтального растительного сопротивления. Оно возможно, и, более того, оно может быть успешно в долгосрочной перспективе.

(рис. 10) Сад имени Лиз Кристи в 2021. Фото: Грэг Янг

В арт-критике обращение искусства к взаимодействию со зрителем связано в первую очередь с феноменом «социального поворота». Искусство от проблемы репрезентации перешло к проблеме коллаборации, отношению со зрителем. Клер Бишоп, исследуя партиципаторные тенденции в искусстве 1990-х годов и начала XXI века подчеркивает стремление художников через партиципаторные практики «восстановить нарушенные социальные связи», предложить альтернативные способы создания сообществ[4]. Значительное влияние на формирование искусства социального поворота оказали художественные практики 60-х и 70-х годов. Николя Буррио отмечает, что «„сопричастность“ зрителя, получившая теоретическую разработку в хеппенингах и перформансах „Флюксуса“, стала стандартом художественной практики»[5]. Учитывая растительный вектор исследования, остановимся на примере одного из самых узнаваемых проектов Йозефа Бойса — хэппенинге «7000 дубов».

(рис. 11) Фрагмент из документального фильма «Йозеф Бойс. 7000 дубов», 2010. Режиссер: Фабиан Пюшель

Пятилетний процесс его создания начался во время Documenta 7 в 1982 года и заключался в высадке семи тысяч молодых дубов на территории Касселя. «7000 дубов» примечательны тем, что они стали практическим воплощением концепции «социальной скульптуры» Бойса. Под этим термином он подразумевал самое современное проявление художественный мысли, которое в перспективе «может принести плоды, только если каждое живое существо станет творцом, скульптором или архитектором общественного организма»[6]. Отказаться от роли художник и зрителя, сделать искусство сферой открытой для сотрудничества и взаимного обучения — вот основная задача «социальной скульптуры». Места для посадки дубов в городе определялись вместе с локальными сообществами Касселя. Волонтеры и жители вместе продолжили проект даже после смерти Бойса.

(рис. 12) Йозеф Бойс. 7000 дубов, 1982

Важно подчеркнуть, что проект также осветил проблемы городского планирования, будущего окружающей среды и взаимодействия с институциями. С уверенностью можно сказать, что по Фелисиано, Йозеф Бойс абсолютно точно — art-gardener.

(рис. 13–14) Йозеф Бойс. 7000 дубов, 1982

Фигура зрителя в коллаборативных проектов заслуживает отдельного внимания. Реализация коллективных проектов возможна только при условии, что зритель становиться участником коллектива и сообщества. При каких условиях возможен этот переход? Согласно Жаку Рансьеру, необходимо отказаться от самой категории зрителя как пассивного наблюдателя: «Нужен театр без зрителей, где присутствующие обучаются, а не соблазняются образами, где они становятся активными участниками, вместо того чтобы быть пассивными наблюдателями»[7]. Взаимоотношения между зрителем и художником — идея живой речи — это не схема, а бесконечный процесс производства знания и активного восприятия мира. Без зрителей — нет театра, а без садовников — нет сада.

Клер Бишоп, ссылаясь на интервью с Паоло Вирно, в книге «Искусственный ад» приводит его высказывание: «современные коллективные практики связаны с децентрализованной и гетерогенной сетью, которая составляет постфордистскую социальную кооперацию»[8].

Роль множества в коллаборативных проектах, направленных на соучастие зрителя, становится очевидна. Итак, другой важный концептуальной основой для исследования стала концепция Множества Паоло Вирно. Множество (multitude) рассматривается им как антипод «народа» — сообщество, в котором каждый сохраняет свою индивидуальность. Как бы парадоксально это не было, но эта индивидуальность связана с общими для всех участников множества характеристиками. Мы оставим в стороне значительную часть концепции Вирно, не преуменьшая ее значимость, и остановимся на моменте, который, кажется, наиболее созвучен сегодняшним потребностям «многих». «Общее место» — основной ресурс защиты от опасностей мира, механизм работы со страхом и тревогой извне.

(рис. 15) Удивительные растительные совпадения в институциональной критике, по мнению аккаунта @freeze_magazine

В прочтении Вирно «общее место» основывается на topoi koinoi Аристотеля и представляет собой невидимую «жизнь разума» множества, понятные всем концепции, составляющие основу речи[9]. Рассматривать его в этом садовом исследовании предлагается не только в классическом прочтении: как логическую и лингвистическую форм. Аристотель, наверное, этому был бы не рад, но сад будет рассмотрен как «общее место» еще и в самом прямом смысле — пространство, объединяющее всех и сохраняющее индивидуальность каждого.

Художественно-садоводческие проекты и их роль в выстраивании новых сообществ — не самый очевидный предмет для исследования. Но реальность бросает новые вызовы и заставляет в очередной раз задуматься над тем, куда исчезают социальные связи и как их восстановить. В конце концов: как жить вместе? Например, кураторы 6-й московской биеннале на этот бартовский вопрос не дают ответа. Вместо этого они предоставили возможность высказаться множеству художников, зрителей, участников и создать пространство, где можно было бы говорить друг с другом, собираться вместе, переживать и преодолевать непонимание, разногласия и все, что может разделять людей[10]. Позиция кураторов биеннале созвучна мотивации многих садовых проектов современных художников.

Как сады могут помочь решить извечный вопрос о возможности мирного сосуществования и стать основой нового сообщества, существующего по принципу множества?

Изучение и сопоставление документации, концепций, комментариев художников и художниц позволили выделить три ключевых актора, присутствующие во всех проектах в той или иной форме. Художни_ца — это имя нарицательное, под которым подразумевается участие в проекте художника, художницы или арт-группы. Может появиться закономерный вопрос: «каждую ли бабушку, высаживающую под окнами кусты гортензии, можно считать художницей?» В некотором смысле слова — да. Но в этом исследовании будут рассмотрены проекты, созданные и инициированные современными художниками и художницами — теми, кто подходит к проекту создания саду концептуально и также сознательно характеризует свои действия как художественные.

Сад не обязательно является садом в прямом смысле слова. В рассматриваемых проектах — это скорее территория, на которой художниками проводятся озеленительные мероприятия разных форматов. Это может быть заброшенный сквер, городская клумба, музейная территория или даже выставочные пространства. Сообщество в этой системе — сообщество зрителей и участников проекта, объединяющиеся вокруг сада.

(рис. 16) Художник → Сообщество → Сад

Выделение взаимосвязей между Художни_цей, Садом и Сообществом стало основой его структуры. Три раздела исследования посвящены трем сценариям реализации художественно-садоводческих проектов. В первом из них, Художни_ца → Сообщество→ Сад, рассматриваются кейсы проектов, в которых художник формирует вокруг себя сообщество единомышленников или вступает в коммуникацию с уже сложившимся сообществом. Сад в этом случае становится результатом со-трудничества, со-участия и со-существования. Основу подобных проектов составляет коллективный труд.

(рис. 17) Художник → Сад → Сообщество

Другой возможный сценарий развития садовых проектов основан на создании художником зеленой территории, общественного пространства, которое становятся «платформой» для возникновения нового сообщества. Остальные участники присоединяются к проекту уже на этапе бурного цветения растений и и могут, как пчелы, жужжать и веселиться себе на здоровье среди бутонов. Подобные проекты рассмотрены во втором разделе: Художни_ца → Сад → Сообщество.

(рис. 18) Художник → Крытый сад → Зритель

Заключительная третья часть исследования, Художни_ца → Крытый сад → Зритель, выглядит иначе по сравнению с предыдущими, что заметно из названия. В нее вошли проекты, основанные на процессе выращивания растений в помещениях. Такими пространствами в большинстве рассмотренных случаев оказываются выставочные залы музеев, галерей или павильоны. В подобных случаях вокруг таких «зимних садов» не формируется сообщество в том смысле, в котором оно рассматривалось в двух других разделах.

(рис. 19) Проект Йозефа Бойса спустя годы. Фото некоммерческого Фонда «7000 дубов» в Касселе

Для удобства читателей использованные в главе источники приведены внизу страницы. С полным библиографическим списком можно ознакомиться в оглавлении проекта или по ссылке.

[1] Feliciano A. The Book About the Floraissance. New York: Selfprinted, 2016.

[2] REGENERATING GOOD: KUDOS Super Sensing Returns // Youtube. 25 февраля 2020. (https://www.youtube.com/watch?v=6J3q718JWyo). Просмотрено: 02.11.2022.

[3] Harris A. Guerilla Gardening and the Art of Plant-based Protest // Электронный журнал It’s Freezing in LA! 4 октября 2020. (https://www.itsfreezinginla.co.uk/post/guerilla-gardening-and-the-art-of-plant-based-protest). Просмотрено: 10.11.2022

[4] Бишоп К. Социальный поворот в современном искусстве. // Художественный журнал. 2005. № 58-59.

[5] Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

[6] Адашевская Л. БОЙС С ТОБОЙ. // Диалог Искусств. 2012. № 6.

[7] Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Н. Новгород.: Красная ласточка, 2018.

[8] Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства. М.: V-A-C press, 2018.

[9] Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни, 2015.

[10] Б. де Баре, Д. Айас, Н. Шафхаузен, М. Эггер. КАК ЖИТЬ ВМЕСТЕ: Устанавливая отношения, размечая позиции. М.: V-A-C press, 2017.