Взгляд художника

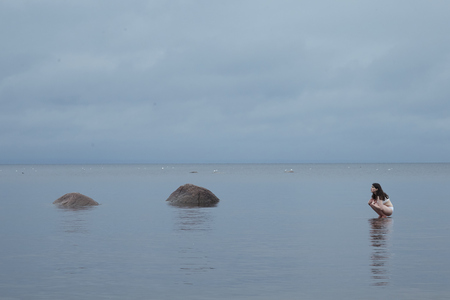

Работы Валентина Серова и Тани Чайки, открывающие выставку «Наследники: от классиков XIX века до классиков XXI века», разделяют 130 лет. Встреча этих двух художников не случайна: их произведения приглашают нас к диалогу между эпохами, между вечным искусством и современной публикой. Образы у воды символизируют художника, который наблюдает за миром с противоположного берега. Он словно делает шаг в сторону, чтобы лучше видеть, глубже понимать, точнее формулировать вопросы, которые ставит перед собой и обществом. Его место — вечное созерцание и познание эйдосов. Его роль — выявлять скрытые смыслы, открывать новые грани реальности, приглашая нас к соучастию в этом процессе. Мы наблюдаем не просто столкновение стилей, но изменение взгляда художников на мир, как пересматриваются традиции, переосмысляются ценности, как современное искусство продолжает диалог с прошлым, обращаясь к его наследию.

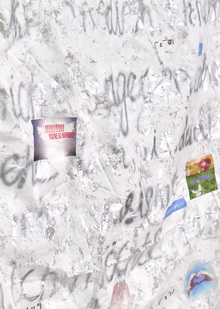

Таня Чайка, Путь домой, 2020, Фотография Валентин Серов, Ифигения в Тавриде, 1893(?), Холст, масло, ГМИИРТ Федор Рокотов, Портрет императрицы Екатерины II. 1779 г., ГМИИРТ

ВАЛЕНТИН СЕРОВ

Ифигения в Тавриде, 1893(?)

Холст, масло

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

ТАНЯ ЧАЙКА

Путь домой, 2020

Фотография, цифровая печать

Куратор: Игорь Мухин Выпускница образовательного профиля: Фотография

В серии перформативных автопортретов автор через ряд поэтических метафор говорит о пути, который нужно пройти, чтобы воссоединиться с природой. Они проживают вместе один полный цикл, замедляются осенью, замирают зимой и вновь возрождаются летом. Они делят друг с другом свою материальность и телесность. Они вместе проходят общий путь — и это путь домой.

Портрет

В зале «Портрет» нас встречает Екатерина II — фигура, занимающая особое место в истории Казани. Ее изображение на выставке символично еще и потому, что Екатерина II задала в России моду на коллекционирование, благодаря чему страна приобрела богатейшее собрание произведений искусства. Портрет императрицы исполнен кистью Федора Рокотова, который утвердился как ведущий портретист царского двора и московской знати в конце XVIII века.

ФЕДОР РОКОТОВ

Портрет императрицы Екатерины II. Повторение одноименного портрета 1779 г., XVIII в.

Холст, масло

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Спустя полвека после картины Рокотова Жозеф Нисефор Ньепс сумел получить первое фотографическое изображение и тем самым подарил портретному искусству новую жизнь. Изобретение фотографии не только изменило сам подход к изображению человека, но и повлияла на традиционные жанры. В искусстве выделилось три поджанра.

Бюстовый портрет (Федор Рокотов, Федор Боткин, Аннушка Броше, Айдан Салахова, Александра Бочеверова)

АЛЕКСАНДРА БОЧЕВЕРОВА

Перерождения, 2024

Полиэстер, шерсть, искусственный бархат, синтепон

Куратор: Дмитрий Цветков Образовательный профиль: Иллюстрация и комикс

Парные маски изображают жизненный цикл. Первая — закат солнца, уходящего и уступающего место новой жизни, вторая — смирение перед неотвратимостью смерти, обретение спокойствия через ощущение себя частью цикла перерождений. Маски иллюстрируют легенду о боге смерти и справедливости в индуизме — Яме. Яма отказался от бессмертия и совершил первое самопожертвование, ради возникновения мира и человечества. (от художника)

Работы предоставлены HSE ART GALLERY

Работа Александры Бочеверовой могла бы быть представлена в разделе «Миф» и дополнить другие работы, которые также изображают маски. Однако, поместив ее в раздел «Портрет», мы смогли проследить, как художники XXI века переосмысливают жанр, выходя за пределы традиционного представления о сходстве модели с изображением. Они задают новый вопрос: не становятся ли все портреты масками, создавая эффект театральной постановки или шумного маскарада, в котором смешиваются личность и образ, реальность и миф?

ФЕДОР БОТКИН

Натурщица, XIX в.

Холст, масло

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

АННУШКА БРОШЕ

Из серии «Экстаз», 2006

Холст, масло

Частное собрание

Женские лица с рекламных плакатов производителя мобильных телефонов в версии Броше превращаются в неоэкспрессионистские полотна. Броше осуществляет развоплощение идеального образа. Свободная живописная манера оживляет пустых кукол рекламы. Для художницы важен вопрос красоты после макияжа и коммерческого использования женщины как приманки. Получается, что красота возможна только в качестве индивидуального образа, подчеркнуто неправильного и приблизительного.

Групповой портрет (Павел Радимов, Кирилл Гаршин, Александра Новгородова)

ПАВЕЛ РАДИМОВ

Дворик 1913 г.

холст, масло

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

КИРИЛЛ ГАРШИН

Из серии «Праздник духа» № 8, 2014

Фанера, акрил

Частное собрание

Гаршин опирается на память и семейные фотографии сделанные в детстве, на днях рождения, новогодних праздниках и в гостях у бабушки и дедушки. Контрастные воспоминания, в которых скука омрачает праздник.

АЛЕКСАНДРА НОВГОРОДОВА

все было не так, 2023

Пластилин, картон

Куратор: Константин Аджер Образовательный профиль: Современное искусство

Когда потрясения касаются нас лично, мы обращаемся к прошлому, пытаясь найти причины тому, что происходит. Через призму горя или злости воспоминания искажаются, будто всё происходило совсем не так, как тебе казалось. В этом проекте художница исследует «слепые пятна», которые ставят под вопрос доверие к собственной памяти. Для работы над серией выбран пластилин: материал, знакомый каждому из глубокого детства. С его помощью художницей были воссозданы семейные фотографии с узнаваемыми сюжетами, после чего они были буквально раздавлены рамкой.

Портрет в окружении (Валентин Серов, Таня Чайка).

Со временем фотопортрет развивался в тех же направлениях, расширяя границы жанра. Сегодня современные художники обращаются к фотографии не только как к медиуму, но и как к источнику вдохновения. Одни используют снимки — как собственные, так и чужие — или рекламу из глянцевых журналов в качестве моделей для своих работ (Кирилл Гаршин, Александра Новгородова, Аннушка Броше), а некоторые интегрируют их непосредственно в художественное произведение, рассматривая фотографию как готовый объект искусства (Тимур Новиков).

ТИМУР НОВИКОВ

Сара Бернар в пьесе «Орленок». Из серии «В стране литературных героев» 1994

Ткань, ч/б открытка

Частное собрание

Работа Тимура Новикова, ключевой фигуры неоакадемизма, отсылает к театральному мифу и литературному канону. Сара Бернар, легендарная актриса, в роли Наполеона II из пьесы Э. Ростана «Орленок» (1900) становится символом трансгрессии: женщина, играющая юношу-изгоя, чья судьба переплетена с исторической трагедией. Новиков переосмысливает этот сюжет через призму постмодернистской игры с идентичностью, соединяя высокую культуру и ироничный деконструктивный жест. Новиков не просто цитирует прошлое, но создает пространство, где герои литературы и театра становятся участниками современного художественного ритуала.

В XX веке, под влиянием психоанализа и идей Фрейда, портретный жанр пережил новую трансформацию: на первый план вышла не столько передача внешнего сходства, сколько глубина психологического состояния и экспрессия (Федор Боткин, Аннушка Броше). Так портрет, следуя за эпохой, стал не просто отражением внешности, но способом исследования внутреннего мира человека. Работа Федора Боткина представлена на выставке не случайно — хотя он не самый известный портретист, в его произведении ощутимо чувство страсти, с которой оно создано. Аннушка Броше, вдохновляясь глянцевыми журналами нулевых, исследует саму природу портрета в эпоху визуального изобилия. Она задается вопросом: «Возможно ли еще писать портреты, если уже существуют идеальные образы в рекламе?» Ее работы отражают взаимодействие между живописным портретом и массовыми медиа, где ретушь и цифровая обработка создают новый канон красоты. Аннушка переосмысляет традиционные техники, предлагая зрителю задуматься о границах между искусственным и подлинным, медийным и личным.

Тему портрета продолжают трехмерные произведения Натальи Крандиевской, Ивана Горшкова и Айдан Салаховой. Их скульптуры расширяют понятие портретного жанра, соединяя в себе элементы реального изображения и абстрактных мотивов.

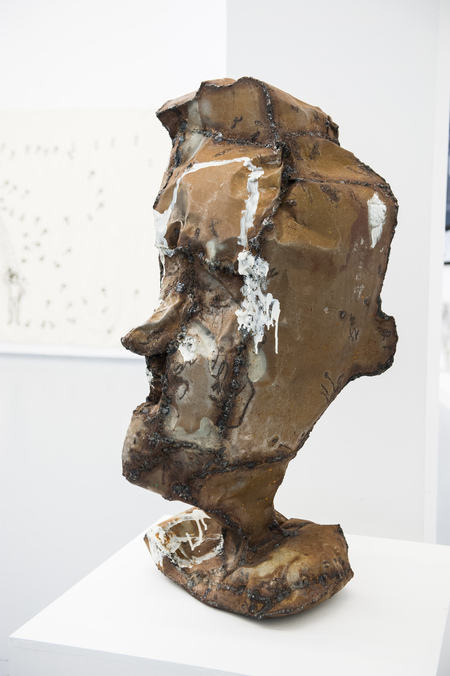

ИВАН ГОРШКОВ

Из серии «Золотой павильон», 2012

Железо, эмаль, сварка

Частное собрание

Представленная скульптура — характерное произведение позднего периода творчества Горшкова, в котором парадоксально сосуществуют абстрактная пластика и деформация портретного жанра. Художник намеренно оставляет зыбкой границу между формой и смыслом, смещая фокус в сторону тактильной экспрессии материала. Работая с объемом на грани интуиции, художник аккумулирует энергию двух контрастных техник: агрессивной сварки, оставляющей рубцы на металле, и медитативной холодной ковки, превращающей сталь в подобие живой плоти. Но он однозначно украшает некий выдуманный «Золотой павильон».

АЙДАН САЛАХОВА

Античная голова, 2000

Гипс, графитный карандаш

Частное собрание

Скульптура Айдан Сахаловой «Античная голова» (2000) — это диалог эпох, где классика встречается с современностью. Отсылая к идеалам античной гармонии, автор сознательно выбирает гипс — материал эфемерный, хрупкий, словно напоминая о временности даже самых совершенных форм. Но главный жест — графитные линии, проступающие на поверхности, словно наброски, оставленные рукой художника. Эти штрихи разрушают монолитность скульптуры, внося элемент незавершенности, движения, словно работа рождается на глазах у зрителя.

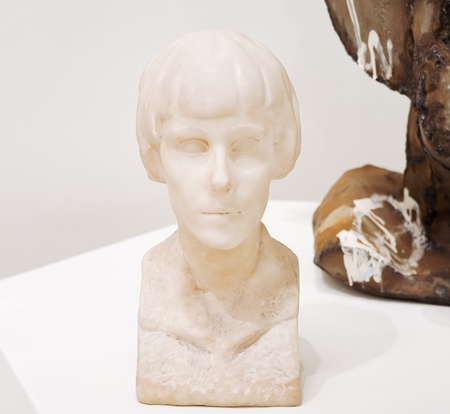

НАТАЛЬЯ КРАНДИЕВСКАЯ

Женская голова, 1915 г.

Мрамор

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан