Выражение переживаний, связанных с темой смерти, в музыке

Пляска смерти

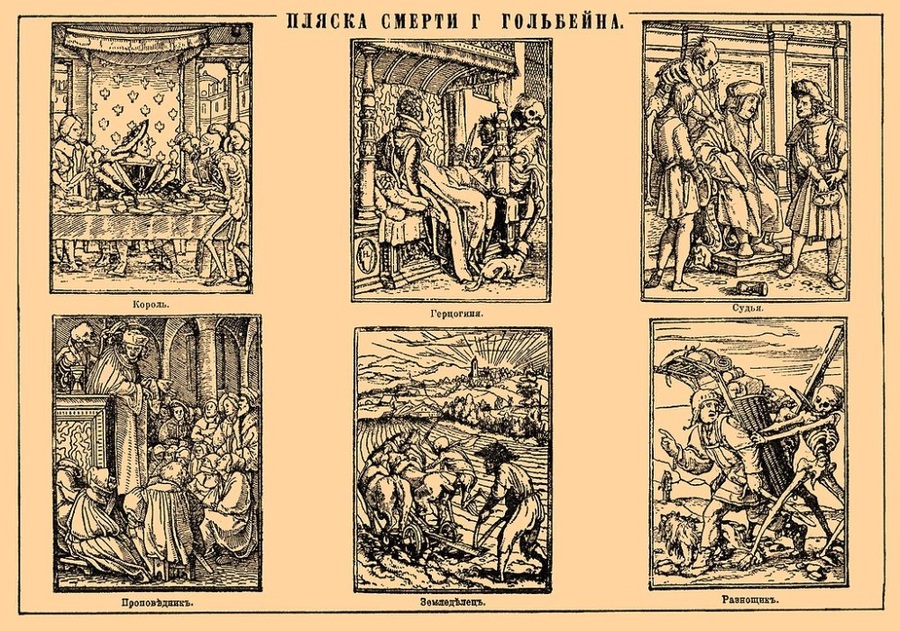

Термин «Danse macabre» происходит из французского языка и переводится как «Пляска смерти». «Пляска смерти» представляет собой аллегорический сюжет, появившийся в Средневековье, символизирующий неизбежность смерти и ее равенство для всех людей, независимо от их социального статуса или богатства. Эта мысль часто изображается в искусстве, литературе и музыке, где смерть предстаёт в виде скелета, уводящего различных персонажей — королей, крестьян, священников — в танец, подчеркивая, что смерть равна для всех.

Ганс Гольбейн. Гравюры, посвященные Пляске Смерти. В 1524–1526 гг. Дерево.

Этот сюжет стал широко распространенным в Европе в XIV–XV веках, особенно в контексте эпидемий чумы, когда люди начали осознавать хрупкость жизни. В этой связи «Пляска смерти» служила напоминанием о том, что смерть может прийти в любой момент и призывала людей к размышлениям о своей жизни и поступках.

Питер Брейгель Старший. «Триумф смерти». 1561—1563. Дерево, масло. Прадо, Мадрид, Испания.

Идея Плясок смерти во многом схожа с девизом «Memento Mori», также ставшим известным в средние века. «Memento mori» в переводе с латыни означает «помни о смерти». Это выражение, ставшее крылатой фразой, служит напоминанием о том, что жизнь конечна и следует жить с осознанием этой конечности. «Memento Mori» часто выражается через различные художественные формы, включая живопись, скульптуру, музыку и литературу. Символы, такие как черепа, песочные часы и увядающие цветы, часто используются для визуального воплощения смысла этой фразы.

Обе идеи представляют собой два связанных культурных и художественных феномена, которые подчеркивают неизбежность жизненного конца и важность осознания своей смертности.

Неизвестный художник. «Пляска Смерти». 18 век. Дерево, масло. Германия.

К сюжету «Плясок смерти» обращались многие композиторы, каждый из которых по-своему относился к смерти, проживал эмоции, поднимающиеся при соприкосновении с ней и отображал их в своих работах.

«Пассакалья о жизни» или «Человек исчезает как тень» (лат. Homo fugit velut umbra)

«Пассакалья о жизни» является одной из самых первых музыкальных работ, непосредственно связанной с темой «Плясок Смерти». Настоящее авторство пассакальи покрыто тайной, но чаще всего его приписывают музыканту из Италии барочного периода XVII века Стефано Ланди.

Испанский термин «пассакалья» подразумевает меланхоличную песнь, которую обычно играли во время прощания с посетителями на торжествах. Название «Пассакалья о жизни» вполне закономерно, так как для Плясок Смерти тематика «ухода» в подземное царство является центральной.

Произведение наполнено атмосферой средневековых церковных песнопений. В тексте же затрагиваются обычные аспекты жизни, а также подчеркивается, что всех — вне зависимости от положения в обществе — ожидает один и тот же финал. Основная идея, пронизывающая всю пассакалью, — воспроизводящаяся вновь и вновь фраза: «Каждый должен умереть» («Bisogna morire»).

Фрагмент текста «Пассакальи о жизни» или «Человек исчезает как тень».

Композиция являлась одной из самых известных вокальных работ и часто использовалась на религиозных службах, а внимание к этому историческому труду сохраняется и сегодня.

«Пляска смерти» Ференца Листа

«Пляска Смерти» Ференца Листа, написанная для фортепиано с оркестром в 1849 году, является одним из самых важных его произведений, обращенных к одноименному сюжету. Исследователи биографии композитора пишут о том, что Лист с юношества был увлечен темами смерти, существования ада и рая, религией. Композиция отражает его глубокие переживания, связанные с темными аспектами человеческого существования, такими как смерть и страдания. В основе произведения лежит мелодия знаменитого григорианского хорала «Dies irae» (секвенция в католической мессе, рассказывающая о дне Страшного суда), дополненная множеством стилистических новшеств.

Неизвестный художник. Древнейшая рукопись мелодии (с текстом) «Dies irae». Середина 13 века.

Ханс Мемлинг. «Страшный суд», триптих. 1473 год. Дубовая доска, масло.

Пьеса передает темное состояние эпохи Средневековья, когда бушевала «Чёрная Смерть» — долго продолжающаяся пандемия чумы. На создание композитора вдохновили фрески собора Санта-Кроче во Флоренции, написанные художником Андреа Орканья также в период эпидемии чумы. Фрески передавали атмосферу страха и безысходности, характерную для тех времен, что сильно повлияло на Ференца Листа.

Андреа Акрканья. Фрагмент фрески «Триумф Смерти» собора Санта-Кроче. 14 век.

Вводные аккорды отражают тяжесть и мучительность приближающейся Смерти, музыка суетлива, в ней слышны попытки уклониться от неизбежности. Хотя музыкальный мотив иногда и переходит в какофонию, главная тема всегда отчетливо слышна.

В заключительной части произведения раздаются звуки самой Пляски, ее характер стремительный, неуловимый. Однако эту изящность вновь прерывают тяжелые аккорды, задающие ритм — они звучат мощно и строго. Финал становится триумфом Смерти, чья первоначальная тема вновь звучит, завершая всю композицию.

Цикл «Песни и пляски смерти» Модеста Мусоргского

Цикл «Песни и пляски смерти» — одно из самых известных и значительных произведений русского композитора Модеста Мусоргского, написанное в 1875 и 1877 годах. Это 4 вокальные композиции для голоса и фортепиано, связанные общей темой: смертью и её неизбежностью.

Основой для песен послужили стихи Голенищева-Кутузова, близкого товарища Мусоргского. Мысль о создании музыкального цикла, обращенного к теме «Плясок смерти», появилась у композитора еще во время его участия в «Могучей кучке».

Создание цикла совпало с тяжелым периодом в жизни Мусоргского, когда он столкнулся с потерей близких людей и непониманием своего новаторского подхода к музыке даже со стороны друзей. Произведение можно назвать личным и отражающим часть внутреннего мира композитора еще и потому, что каждая из частей посвящена живым людям, знакомым Мусоргского, жившим с ним в одно время.

«Колыбельная», «Серенада», «Трепак», «Полководец», четыре композиции, из которых состоит цикл, — исследуют тему Смерти в различных жизненных ситуациях, где она предстает в уникальных обличиях.

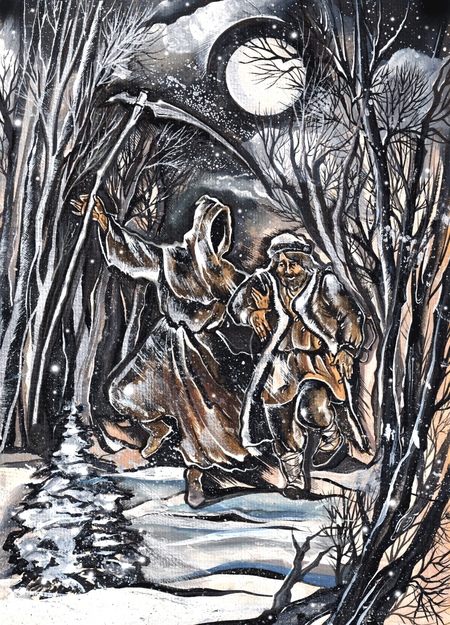

В «Колыбельной» Смерть напевает песню младенцу, который навечно уходит в сон, вопреки умоляющим словам его матери. Музыкальный мотив сна здесь обозначает его как переходное состояние: уже не жизнь, но еще не смерть — что-то между. С приходом рассвета жизнь ребенка заканчивается.

«Серенада» представляет собой мелодию Смерти, звучащую под окном дома ослабевшей девушки, никак не находящей покоя в ночном сне. В этом произведении Смерть принимает облик рыцаря, пришедшего освободить её от мучений — и эта встреча становится для нее последней.

Диана Кузнецова. Иллюстрации «Колыбельная» и «Серенада». 2020 год. Акварель, тушь.

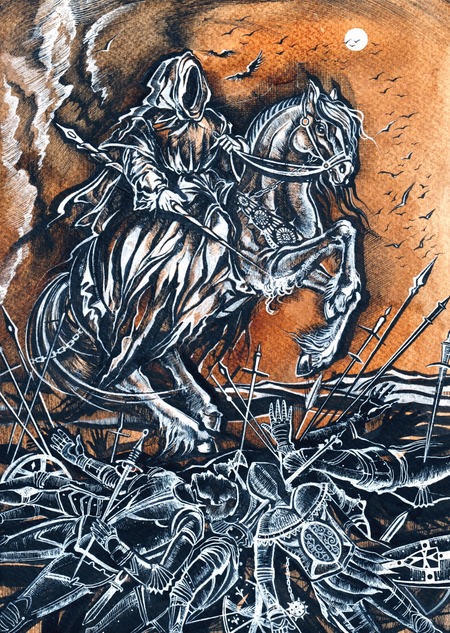

«Трепак» рассказывает о грустной судьбе пьяного человека, забредшего в дремучий лес в зимнюю ночь и пропавшего там. Перед своим исчезновением он встречает Смерть и танцует с ней, и та, в конечном итоге, уговаривает его уснуть под слоем снега навсегда.

«Полководец» затрагивает военную тематику и боль массовых потерь. Здесь Смерть изображена как воин, призывающий души погибших солдат.

Диана Кузнецова. Иллюстрации «Трепак» и «Полководец». 2020 год. Акварель, тушь.

Изначально цикл планировался как более обширное произведение, но в итоге в него вошло только четыре композиции. Причиной этому стало то, что в 1876 году поэт, написавший стихи для песен, вступил в брак, и его интерес к тёмным мотивам в искусстве угас — в его восприятии они стали пережитком прошлого. Это ощущение предательства крайне разочаровало и расстроило Мусоргского — он утратил значимого товарища по творчеству.

«Пляска Смерти» Камиля Сен-Санса

Симфоническая поэма «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, сочиненная в 1874 году, была вдохновлена стихотворением «Равенство, братство» авторства Анри Казалиса, французского поэта-символиста, современника композитора.

Вжик, вжик, вжик, Смерть каблуком Отбивает такт на камне могильном, В полночь Смерть напев плясовой, Вжик, вжик, вжик, играет на скрипке.

Веет зимний ветер, ночь темна, Скрипят и жалобно стонут липы, Скелеты, белея, выходят из тени, Мчатся и скачут в саванах длинных.

Вжик, вжик, вжик, все суетятся, Слышен стук костей плясунов. ................... ................... Но тс-с! вдруг все хоровод покидают, Бегут, толкаясь, — запел петух. .................. ..................[3]

По сюжету стихотворного произведения скелеты танцуют на ночном кладбище под звуки скрипки, а скрипачом является сама Смерть. Название «Равенство, братство» преисполнено иронии, поскольку Смерть является тем единственным и неизбежным, перед чем равен каждый человек. Изначально, в 1873 году, Сен-Санс сочинил романс на это стихотворение, однако через год решил создать симфоническую поэму, чтобы раскрыть идею шире.

Произведение открывает арфа и, словно имитируя колокол, стучит 12 раз, означая двенадцать часов ночи. Контрабасы и виолончели негромко выстукивают темп. Доносятся решительные, дребезжащие звуки главной скрипки. Именно она отображает образ Смерти, пронося основную, повторяющуюся мелодию, через всю симфонию. Ксилофон призван изображать звук стучащих друг об друга костей танцующих скелетов, чья пляска превращается во все более динамичную. Танец достигает апогея, раздается петушиный крик — и восходит солнце.

Трепетной музыкой Смерть снова кладет каждого в гробницу и скрывается до ближайшего захода солнца, когда, по всей вероятности, Пляска произойдет снова.

День премьеры состоялся 24 января 1875 года. Реакция была неоднозначной — одни говорили о том, что произведение изображает смерть пренебрежительно, делая из нее некое представление, а также считали его скандальным из-за самобытного звучания оркестровых инструментов; другие же восхищались продуманными деталями симфонии и неординарным подходом к ее созданию.

Произведение было посвящено Каролине Монтиньи-Ремори, одаренной пианистке, очень близкой подруге Сен-Санса, с которой они часто музицировали вместе. Были найдены письма композитора к Каролине, написанные в период с 1875 до самой смерти пианистки.

Произведения, написанные незадолго до смерти композиторов

«Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт, великий австрийский композитор и музыкант, встретил свою смерть в 35 лет в Вене, 5 декабря 1791 года, после недолгого недомогания. Условия, при которых он ушел из жизни, вызвали большое количество теорий о причине его гибели.

В 1791 году, еще в июле, композитор получил заказ от пришедшего к нему загадочного человека в черном на «Реквием», заупокойную мессу. Позже оказалось, что заказал произведение граф Франц фон Вальзегг для своей умершей супруги.

Моцарт почти сразу принялся за работу нал заказом, периодически прерывая сочинение, трудясь над другими произведениями. Взявшись основательно за работу 30 сентября, он начал говорить о том, что неважно себя чувствует, будто ему подсыпали яд, и «Реквием» он пишет уже для себя. Моцарт продолжал работать над произведением вплоть до своего смертного часа 5 декабря.

Генри Нельсон О’Нил. «Последние часы жизни Моцарта». 1860-е годы. Холст, масло.

Симфония № 6 («Патетическая») Петра Ильича Чайковского

«Патетическая» симфония Чайковского стала последним произведением композитора: через девять дней после ее премьеры он умер, и люди долго спорили, отражает ли мрачный характер произведения собственное эмоциональное состояние Чайковского в то время.

Несмотря на то, что произведение называют «предсмертным», оно было создано композитором в период творческого расцвета, вовсе не во время болезни и упадка сил. Эта симфония должна была открыть новый этап в его жизни, и сам Чайковский считал ее таковой. Тем не менее, произведение пронизано рефлексией смерти, что подчеркивается использованием церковного песнопения «Со святыми упокой». Чайковский основательно изучал церковные традиции и значительно осознавал глубину смыслов заупокойной молитвы.

Брат Чайковского, Модест Ильич Чайковский, уже после его смерти, говорил о том, что композитор забрал тайну замысла симфонии с собой в посмертный мир. Однако он рассказал о том, какими мыслями о произведении успел поделиться с ним Петр Ильич при жизни.

По словам Модеста, вся симфония представляет собой жизнь самого композитора. Первая часть рассказывает о его духовных переживаниях и философских размышлениях, вторая — о вечных, настоящих, не мимолетных радостях жизни, третья — о его карьере музыканта и четвертая — о его душевном состоянии в завершающие годы жизни, наполненные страданиями и тяжелыми разочарованиями.

Другие композиции, выражающие личные переживания авторов о смерти

«Картинки с выставки» Модеста Мусоргского

Еще одна работа великого композитора, посвященная теме смерти и отражающая его переживания. В 1873 году уходит из жизни близкий товарищ Мусоргского, Виктор Александрович Гартман — художник, композитор и архитектор. Спустя год, в 1874 году, композитор сочиняет серию произведений «Картинки с выставки», представляющую собой некую «прогулку» по уникальной музыкальной экспозиции полотен и обликов, вдохновленную картинами Гартмана.

Две из композиций цикла под названиями «Катакомбы. Римская гробница» и «С мертвыми на мертвом языке» созданы под влиянием картины «Парижские катакомбы» Гартмана. Рисунок, выполненный в темных оттенках, изображает троих мужчин, вглядывающихся в стену из черепов в темном подземелье, освещенном лишь тусклым светом ламп.

В. А. Гартман. «Парижские катакомбы». 1864-67 года. Акварель.

Музыка же похожа на беспокойное резкое колыхание огня свечи, слегка колеблющейся от сквозняков, проникающих в лабиринт смерти, в котором только духи ощущают защищенность.

Постепенное движение из первой части во вторую почти неощутимо — минорные звучания становятся мажорными. Это может символизировать блуждающего, обнаружившего выход, или смирившегося со своей участью навсегда остаться в вечном подземелье мертвых.

Эти произведения особенно ярко передают боль от утраты рано ушедшего близкого друга композитора.

«Death Letter Blues» — Son House

Одна из главных песен Дельта-блюзового музыканта Сона Хауса «Death Letter Blues» (с англ. «Блюз Смертельных Писем) рассказывает о мужчине, получившем письмо, в котором сообщается о смерти женщины, которую он любит. Позже он видит ее тело на холодной доске в морге, присутствует на ее похоронах и возвращается домой в состоянии сильнейшего горя. Эта песня 1933 года, исполняемая сильным голосом Сона Хауса с его ярко звучащей гитарой, является одной из самых трагических и серьезных в репертуаре жанра Дельта-блюз.

«Last Mile Blues» — Ida Cox

Американская певица Айда Кокс, которую многие считали королевой блюза, была известна своим творчеством, в котором проблемы чернокожих американцев часто рассматривались с женской точки зрения. Эта песня, записанная Айдой и ее мужем в 1940 году, не является исключением.

В произведении «Last Mile Blues» (с англ. «Блюз Последней Мили») женщина рассказывает слушателю, почему она грустит — ее мужчину только что казнило государство. Хотя текст песни очень трагичен, музыка контрастна и поразительно легка.

«Tears in Heaven» — Eric Clapton

«Tears in Heaven» (с. англ «Слезы на Небесах) — это эмоционально-пронзительная баллада, написанная Эриком Клэптоном после пережитого им глубокого горя из-за трагической смерти его четырехлетнего сына Конора. Мальчик упал из многоквартирного дома в Нью-Йорке в 1991 году. Песня, вышедшая в этом же году, является памятником Конору, отражающим глубокое горе отца и тоску по его сыну.

Сотрудничая с автором песен Уиллом Дженнингсом, Клэптон выразил свою печаль в тексте, поднимающем темы утраты, любви и надежды на воссоединение в загробной жизни: «Знал бы ты мое имя, если бы я увидел тебя на небесах?» — спрашивает он. Эта глубоко личная песня не только помогла ему справиться со своей болью, но и нашла отклик у многих слушателей, переживших схожие потери.

Оформление кассеты с треком Эрика Клэптона «Tears in Heaven», 1992 год.

Это произведение — свидетельство способности Клэптона направить невыносимую боль от личной трагедии в искусство, сделав песню не только данью уважения своему сыну, но и всеобъемлющим выражением печали и стремления к внутреннему исцелению.