возрождение стилей

ИТАЛЬЯНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Периодика итальянского возрождения:

Прото-Ренессанс (XIII–XIV вв.) Это период, когда ещё сохраняются готические формы, но уже появляются новые идеи и пластическое мышление. Архитектура пока остаётся готической, но уже формируются представления о перспективе, пропорции, композиции.

Раннее Возрождение (XV век) Флоренция становится центром художественного и интеллектуального прорыва. Искусство теперь строится на научном подходе: перспектива, анатомия, геометрия.

Высокое Возрождение (кон. XV — нач. XVI вв.) Это золотой век искусства, когда создаются величайшие произведения мировой культуры, синтезирующие античное наследие и христианские темы.

прото-ренесанс XIII–XIV вв.

13–14 века в Италии — это время, когда художники начинают отходить от жестких канонов византийского и готического искусства, пробуя выразить телесность, эмоции, пространство. Эти поиски становятся фундаментом для Ренессанса.

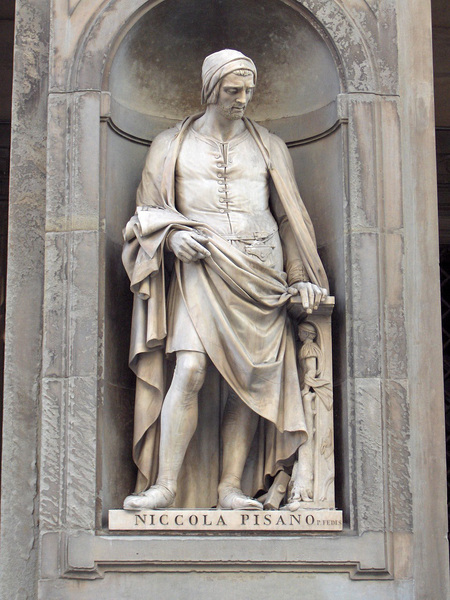

Никколо Пизано Кафедра баптистерия Пиза. 1260 год

Николла Пизано создает фигуру не по-византийскому канону, но по-античному образцу. Еще не полностью анатомически достоверная фигура стоит в контропосте. Фигура подчиняется пространству, в которое втиснута, поэтому кажется карликовой, голова пока великовата. Однако уже начал путь возрождения.

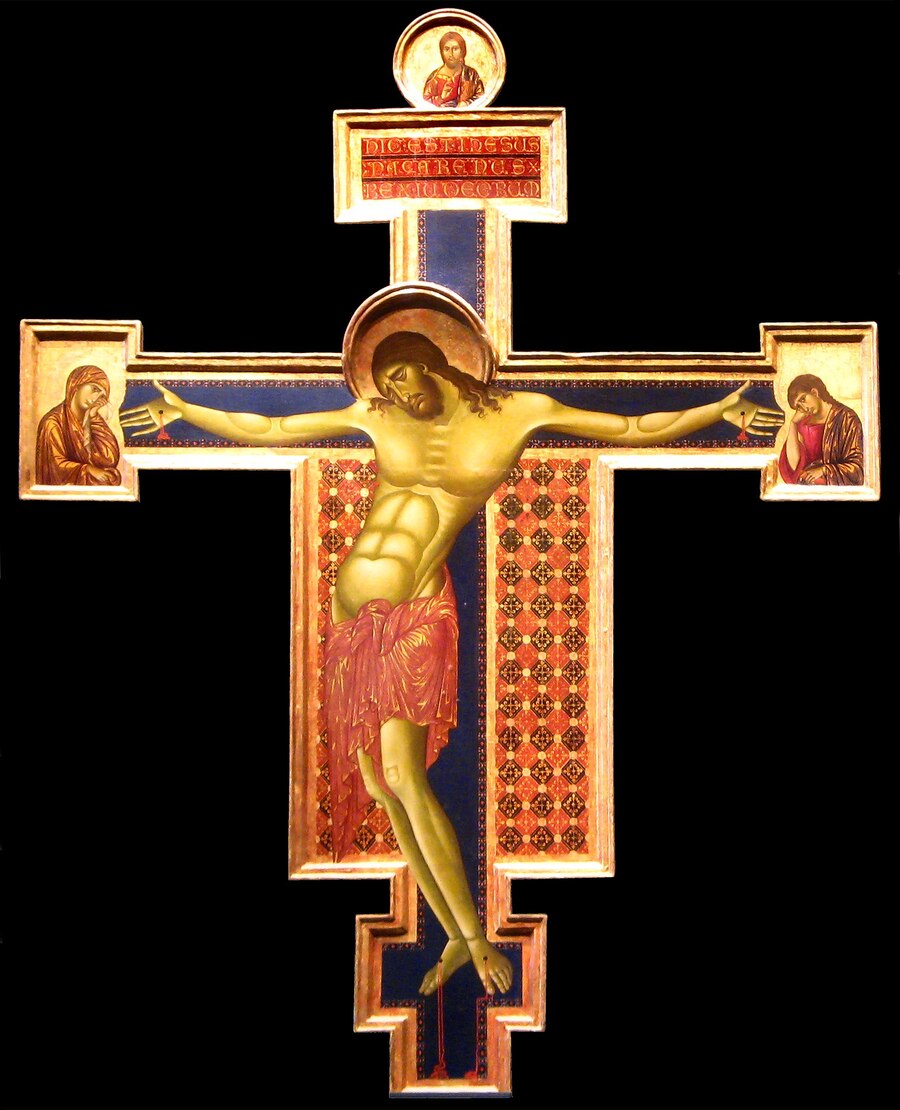

Чимбауэ Расписной крест Базилика Сан-Доменико, Ареццо

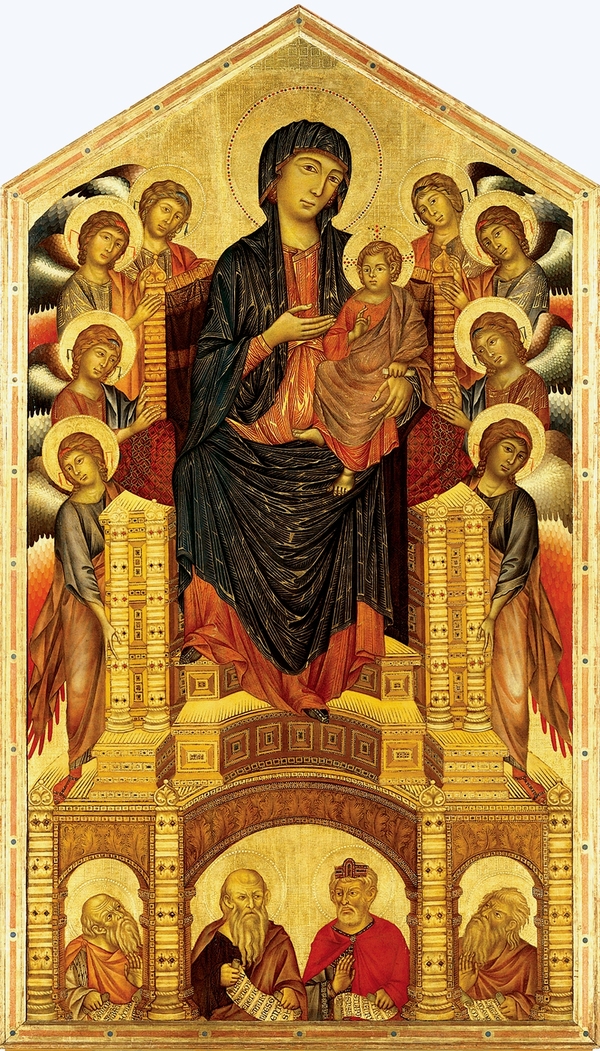

Маэста (Величание Мадонны) Алтарный образ церкви Санта-Тринита Ок. 1290 г. Дерево, темпера

Итальянскую живопись до Чимабуэ назвали византийской, подчёркивая не столько отсутствие у итальянских живописцев своеобразия, сколько бесконечное повторение одних и тех же приёмов и отсутствие новизны. Живопись в Италии повторяла одни и те же давно установившиеся типы изображений, соблюдала одни и те же условности в рисунке, колорите и технических приемах, пренебрегая наблюдением природы и не давая художникам возможности высказывать их индивидуальное чувство. Под природой тогда понимали не фауну и флору, а природу вещей, то, что заложено в виде возможностей в каждом явлении. Это понимание природы отвечало духу времени, требовавшему новизны, исследований и движения вперёд.

В первых своих иконах Богоматери Чимабуэ является ещё вполне традиционным мастером; но вскоре в его произведениях старинные, традиционные композиции и фигуры стали более оживлёнными, привлекательными и величественными, а краски более свежими, изящными и натуральными. Этого было достаточно для возбуждения в современниках художника восторженного отношения к его работам. Тем не менее Чимабуэ также называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле.

Чимбауэ Мадонна Трансепт нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи

Ангел, деталь фрески Мадонна

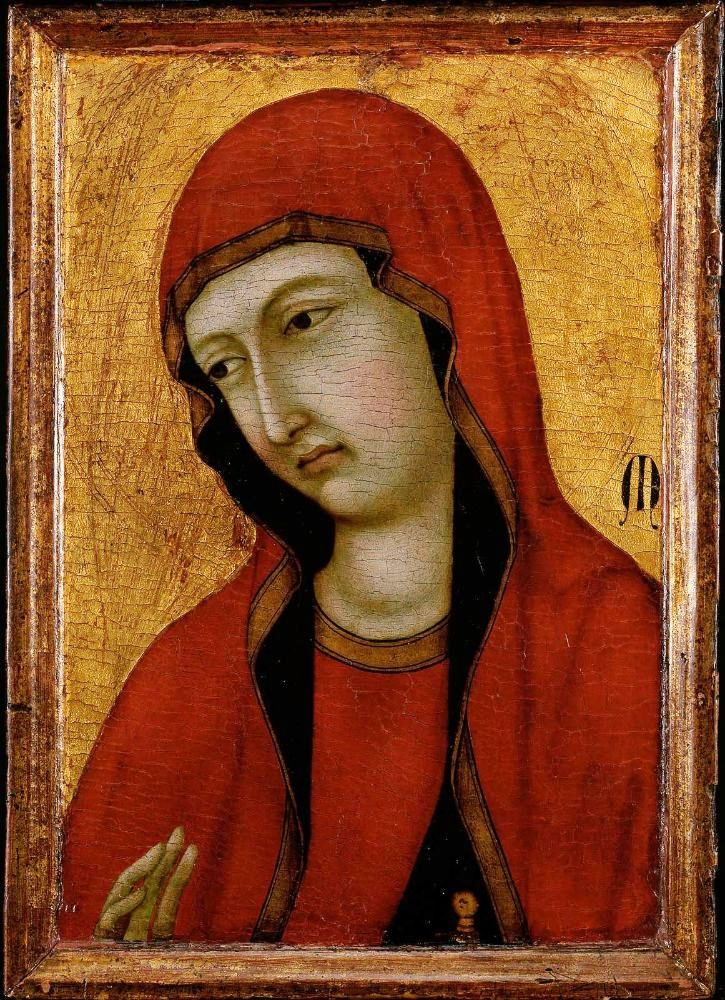

Коппо ди Марковальдо Мадонна с младенцем ок. 1260 года

В работе ощущается более смелая геометризация форм: складки ткани графичны, контрастны к лицам младенца и Мадонны.

При этом художник стремится усилить телесность и материальность образов — фигуры становятся более объёмными, их очертания наполняются весом и пластикой. внимание получает и ковчег (рама иконы) обрамление становится частью художественного высказывания.

Эти признаки свидетельствуют о постепенном освобождении итальянской живописи от византийских канонов и движении к более самостоятельному, чувственному и пространственно достоверному изображению, которое будет развито Джотто и его последователями.

Дуччо Маэста 1308–1311 годы

Уголино де Нерио Мария Магдалина ок. 1320 года

санта-мария дель фьоре

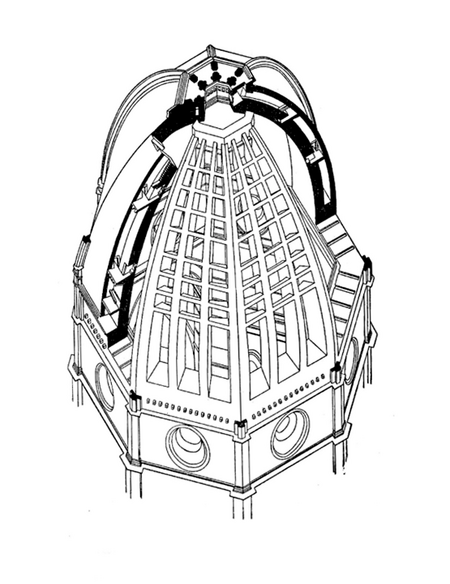

Строительство купола началось завершилось к 1434 году. Его высота составила 42 метра. Сам собор Санта-Мария-дель-Фьоре был освящен в 1436 году.

Фасад собора начали декорировать в XV столетии. Для этого использовали мрамор красного, зеленого и белого оттенка — в цвет итальянского флага. Но в XVI столетии из-за крупных хищений работы были остановлены. Полностью закончили облицовку фасада лишь в конце XIX века.

На каждом этапе строительства собора Санта-Мария-дель-Фьоре использовались архитектурные новшества своего времени. Сначала Арнольфо ди Камбио возвел стены небывалых размеров. Затем Джотто ди Бондоне внес в проект элементы Раннего Ренессанса и построил рядом свою знаменитую колокольню. И наконец, Филиппо Брунеллески увенчал главный неф самым большим в мире кирпичным куполом

Санта-Мария дель Фьоре Джотто, Арнольфо ди Камбио купол — Брунеллески 1296–1436 годы

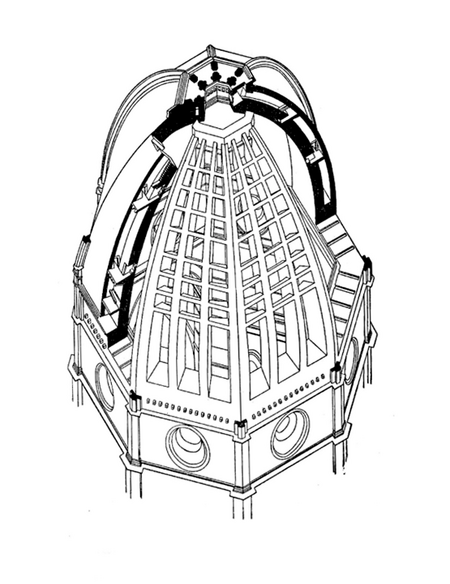

В результате Брунеллески сделал максимально легкую конструкцию, если так можно сказать о куполе из 4 миллионов кирпичей, весящем 40 000 тонн. За облицовочной красной черепицей и восемью ребрами из белого камня скрываются два слоя кирпичной кладки, между которыми располагается ниша с лестницей, ведущей на фонарную башенку (лантерну). Узор кладки Брунеллески предусмотрел таким образом, что кирпичи, расположенные под углом, поддерживают друг друга. Этот узор называют «елочка» или «рыбий хребет».

Санта-Мария дель Фьоре Джотто, Арнольфо ди Камбио купол — Брунеллески 1296–1436 годы

Сиенский собор фасад и интерьер

раннее возрождение XV век

джотто ди бондоне

Реформатор и отец Возрождения, так как он первый художник, который показывает объём, эмоции, психологию в религиозной христианской живописи.

Его руками Евангелие представлено как последовательность сцен из реальной жизни, образ святых приближается

В отличие от Чимабуэ, у которого фигуры плоские и «втиснуты», Джотто придаёт вес, массу, реализм.

Джотто совершил поворот от символизма к реализму, от условной духовности к глубоко человечному изображению священных событий. Он начал изображать пространство, телесность, чувства и сюжетность, что стало основой всей живописи Ренессанса.

⟵ Статуя Джотто. галерея Уффици, Флоренция

Полиптих Барончелли Около 1334 год Церковь Санта-Кроче, Флоренция

В «Полиптихе Барончелли», несмотря на золото фона, архитектурные детали, общее подчинение иконописным правилам, создается иллюзия объёма. Уже не условный престол — это трон с конструкцией, перспективой и глубиной.

Полиптих Барончелли Деталь. Около 1334 г. Церковь Санта-Кроче, Флоренция

Полиптих Барончелли (центральная часть) Около 1334 г.

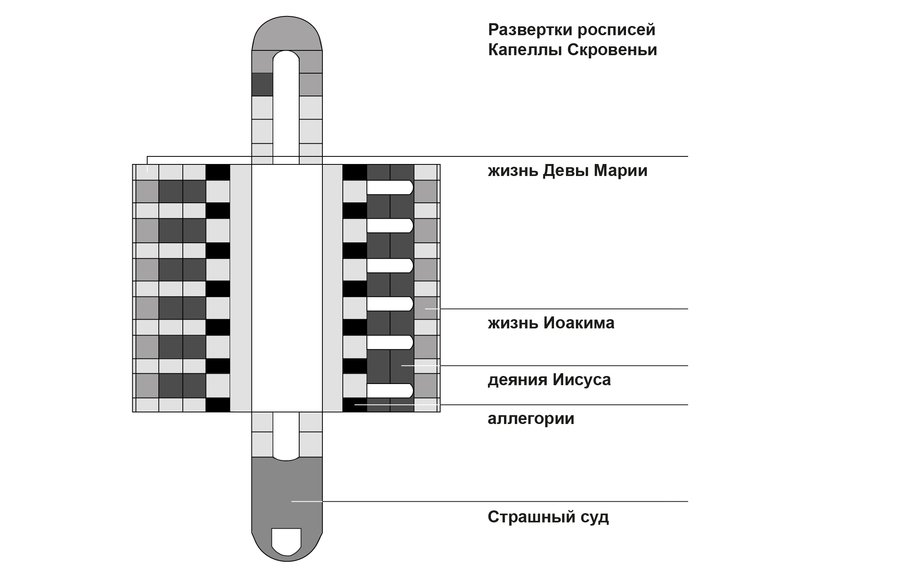

росписть капелла

Поцелуй Иуды Деталь росписи Капелла дель Арена Южная стена. Падуя

Джотто изображает сцены с подчёркнутой объёмностью фигур. Тела апостолов и стражников переданы с ощущением массы, веса. Одежды не просто обозначают форму тела — они подчиняются гравитации, развиваются по законам движения, что придаёт изображению реализм.

Ключевой момент этой фрески — напряжённый психологический контакт: Иуда приближается к Христу с фальшивой лаской, а Христос смотрит на него спокойно, но строго. Вокруг — хаос, эмоциональные реакции апостолов и солдат. Здесь впервые в западной живописи столь открыто передаются внутренние состояния персонажей через выражения лиц и жесты.

Расписной крест 1310–1317годы Городской музей, Падуя

Расписной крест 1310–1317 годы Церковь Сан Франческо, Римини

Обе версии «Расписного креста» также демонстрируют переход от схематичной плоскости к телесному объёму. Христос на кресте у Джотто — это не символ, а страдающее тело человека. Плечи обвисают, туловище скручено, живот напряжён — всё подчёркивает физическое и эмоциональное страдание. Фигура Христа в центре креста — это уже не универсальный Спаситель, а человек, испытавший муки. Его изображение вызывает сочувствие, а не отстранённое почтение.

Алтарь Перуцци 1310–1315годы Музей искусства Университета Северной Каролины, Рэйли

Триптих Стефанески около 1330 г. Лицевая и оборотная сторона Пинакотека, Ватикан.

амброджо лоренцетти

Представитель сиенской школы. Амброджо Лоренцетти был тесно связан с искусством флорентийского Проторенессанса, изучал античную скульптуру, интересовался проблемами перспективы и впервые в истории итальянского возрожденя изобразил в живописи жизнь простолюдин.

Амброджио Лоренцетти Роспись сиенской ратуши 1338–1340 годы

Среди его многочисленных работ особенно замечательны грандиозные фрески, написанные им совместно с братом между 1337 и 1339 годах на стенах сиенской ратуши.

Росписи аллегорических изображений «Доброго и Злого правления и их последствий», привлекают яркостью образов и повествовательным мастерством.

Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго правления» фреска

В «Добром правлении» выделяется фигура Мира в лавровом венке, знаменующая собой благосостояние государства. Городская площадь с народом, купцами, лавками и особенно сельский пейзаж с правой стороны, где изображены крестьяне, собирающие жатву, являются, по существу, первыми городскими и сельскими пейзажами в итальянском искусстве, хотя в них еще много условных и наивно трактованных подробностей.

Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго правления» фреска

На западной стене, напротив «Плодов доброго правления», находится большая, но в основном утраченная фреска «Аллегория дурного правления и его последствий»

Амброджо Лоренцетти «Аллегория доброго правления» фреска. деталь: фигура Правосудия.

«Плоды дурного правления» правая треть фрески. 1337–1339 гг Сиена, Палаццо Пубблико

В центре композиции во всем своем ужасном могуществе восседает аллегория Тирана-Дьявола — на голове рога, во рту клыки, а у ног черный козёл. В левой руке он держит бокал с ядом. Над ним парят грехи: Алчность — старуха с денежными мешками в тисках, Гордыня, торжественно по-казывающая ярмо, символ долга, от которого она освободилась, и Тщеславие, любующееся собой в зеркало.

Справа от Тирана расположились: Ярость — смесь кабана, кентавра и льва с кин-жалом в руке, Раздор, в одежде с геральдическими цветами Сиены (черный и белый) — на одной стороне платья написано «да», на другой «нет»; он пилой разделяет согласие и Война со щитом и мечом в руках. Слева от Тирана изображена Жестокость, которая в одной руке держит младенца, а в другой змею; далее — Измена, держащая на руках ягненка с хвостом скорпиона, и Обман с крыльями летучей мыши, держащий в руках жезл. У ног Тирана изображены сломанные весы и поверженное Правосудие.

Фрески — уникальный пример светского монументального искусства Средневековья. Их ценность заключается в соединении художественного новаторства с глубоким нравственным и политическим содержанием. Впервые в европейской живописи гражданская тема становится центральной: художник изображает противопоставление процветающего города, где царят мир, справедливость и труд, и разрушенного пространства, охваченного насилием, страхом и хаосом.

При этом сцены наполнены реализмом, бытовыми деталями, эмоциональной выразительностью и попытками передать глубину пространства, что предвосхищает идеи Ренессанса. Эти фрески не только украшают стены совета, но и служат нравственным ориентиром — визуальным напоминанием о последствиях хорошего и плохого правления. Они делают искусство инструментом гражданского воспитания, выдвигая мысль о личной ответственности каждого за судьбу города. Лоренцетти показывает, что искусство может быть не только отражением мира, но и активным участником общественной жизни.

Амброджо Лоренцетти. Принесение во Храм 1342 год

«Принесение во храм», помимо цитирование религиозного сюжета, [принесение Иисуса в Иерусалимский храм (Лука: 22, 38) на сороковой день после Рождества, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон, и очищения Марии после родов], показывает стремление к реалистичному изображению пространства и человеческой эмоциональности. Он включает бытовые детали, делает архитектуру логичной и функциональной, приближает священную сцену к зрителю, напоминая о том, что духовное чудо может происходить в знакомом и земном мире.

Амброджо Лоренцетти «Благовещенье» 1344 г.

мазаччо

В 1294 г. Гильдия искусств Флоренции поручила архитектору Арнольфо ди Камбио

построить новый собор на месте церкви Санта Репарата. Вокруг и внутри нее были возведены строительные леса, однако церковь продолжала функционировать еще в течение десятилетий — до 1357 г. Работы над новым Собором начались 8 сентября 1296 г. и продолжались под руководством таких мастеров, как Джотто, Андреа Пизано, Франческо Таленти, вплоть до 1375 г., когда старая церковь Санта Репарата была снесена и частично переработан первоначальный проект Арнольфо ди Камбио. В 1436 г. основные работы были завершены, и Собор, через 140 лет от начала строительства был освящен папой Римским Евгением IV. Вот его скульптурное изображение на фасаде Собора:

Мазаччо Поклонение волхвов Часть полиптиха из церкви Кармине в Пизе дерево, темпера, позолота

Мазаччо Портрет молодого человека (Альберти?) Портрет молодого человека примерно 1423–1425 годы

Монеты Феодосия Великого последняя четверть 4 в.

Монета с изображением Св. Елены (матери императора Константина) ок. 326 г.

Ранние портреты, особенно в начале XV века, чаще изображались в профиль. Это во многом связано с античной традицией: профильные изображения широко использовались на древнеримских монетах и медальонах.

Урбинский диптих Портрет Федериго да Монтефельтро и Баттисты Сфорца ок. 1465. Дерево темпера

На раннем этапе Возрождения художники только осваивали законы перспективы, объемной модели и светотени. Профиль было проще изобразить с точки зрения анатомии и пропорций, особенно при ограниченных навыках передачи глубины. Кроме того, профиль давал возможность идеализировать изображаемого и избегать сложностей, связанных с мимикой и взглядом.

Мазаччо Чудо со статиром 1425–1427 годы

Особенность этой работы Мазаччо состоит в том, что на одной фреске изображено сразу три сцены. Если присмотреться, то мы увидим апостола Петра три раза в разных местах. Сначала мы замечаем его в центре композициии, указывающем на реку, после у самой реки, откуда он достает монету и справа у.

В композиции «Чудо с динарием» точка схода находится справа от головы Иисуса Христа, выделяя его среди других равноправных персонажей как центр композиции. Сдержанный, волевой жест Христа зеркально отражается в фигуре апостола Петра и отдается в обратном направлении в движении руки сборщика налогов. Линии, структурирующие повествование, расходятся от этой центральной фигуры слева и справа — к Петру, который достает статир из рыбы, и Петру, который отдает его мытарю.

Действие лишено перегруженности и иррациональной связи элементов. Наоборот, оно лаконично, значительно и следует разумной логике. Фигуры и их тени, которые они отбрасывают, акцентирует факт их реального присутствия. Светотеневое моделирование и твердо очерченные контуры обнаруживают их пластику. Формы тела подчеркиваются одеждой, ниспадающей крупными широкими складками, на манер античной драпировки. Позы и выражения лиц персонажей спокойны и собраны, они полны той моральной силы, которая приводит к достойным человеческим деяниям.

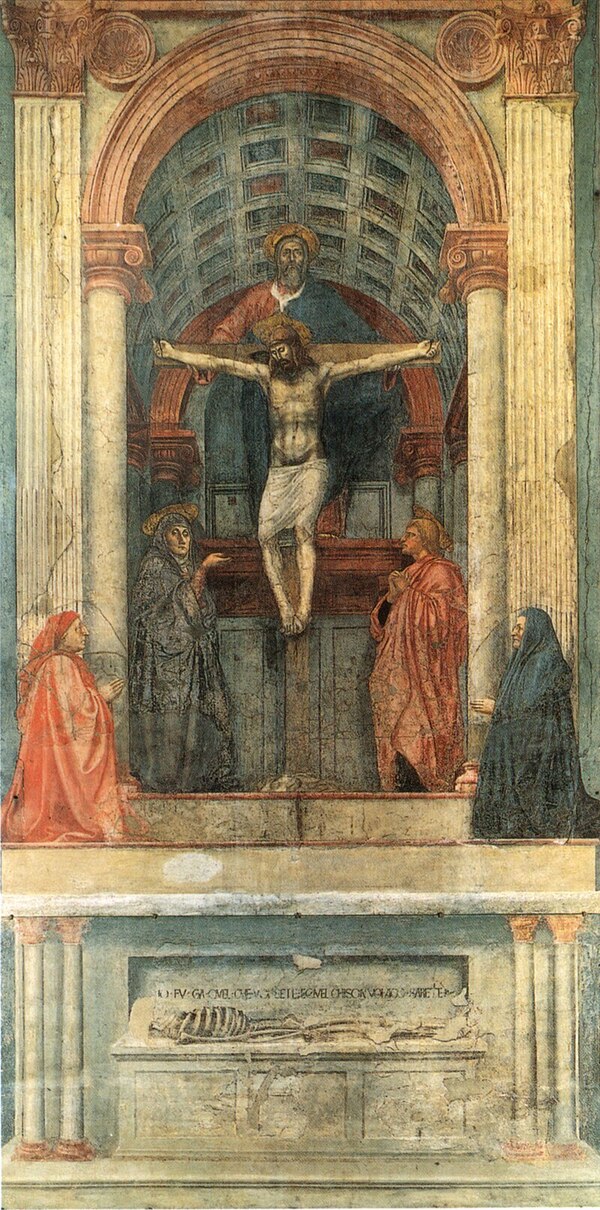

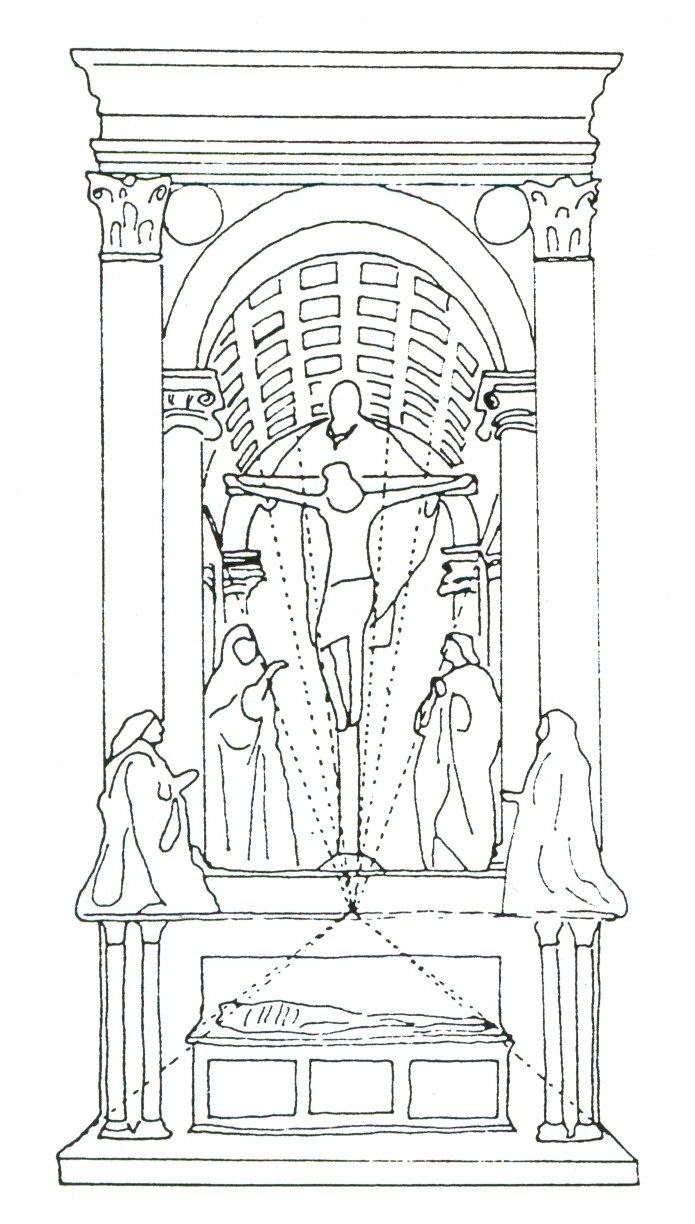

Мазаччо. Троица. ц. Санта Мария Новелла 1425 год Схема построения линейной перспективы

Мазаччо Путто с собачкой 1426 год

Лоренцо Монако Поклонение волхвов 1420–1422 годы

Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов» 1423 год

Андреа Мантенья Мертвый Христос после 1474 года

Произведения Мантеньи были новаторскими, и даже в наше время их принимают не все. Некоторых зрителей отторгает странное противоречие пафоса идеализации, героизации персонажей и жестокий натурализм в изображении деталей.

Гёте писал о творчестве художника, что «в нём ощущается противоречие, которое с первого взгляда невозможно разрешить… Мантенья стремится выдержать то, что называется стилем, создать единую норму для отображения своих фигур… Однако ему удаётся и самая непосредственная, самая индивидуальная естественность при изображении разнообразных фигур и характеров… Обе стихии присутствуют в его творчестве не раздельно, а тесно переплетённые»

Пьеро делла Франческа Алтарь Монтельфельтро 1472–1474 гг.

Алтарь Монтефельтро Пьеро делла Франческа, написанный около 1472–1474 годов, демонстрирует глубоко новаторский подход художника к композиции, пространству и свету. Работа была создана для церкви Сан Бернардино в Урбино по заказу герцога Федерико да Монтефельтро, чьё изображение также включено в алтарь — он молится в правом нижнем углу.

Центральной фигурой композиции является Мадонна с младенцем, восседающая на троне в окружении святых и ангелов. Пьеро создает ощущение строгой симметрии и покоя, характерное для эпохи Возрождения. Фигуры располагаются в апсиде, выполненной с исключительным мастерством в линейной перспективе: свод с кессонами, полукупольное пространство, плавный архитектурный ритм усиливают иллюзию глубины и создают ощущение монументальности. Примерно в центре купола — раковина, символизирующая небесную сферу и божественную благодать.

Одной из самых значительных особенностей алтаря является уникальное освещение: мягкий, равномерный свет как бы струится сверху и слева, моделируя формы с удивительной скульптурной точностью. Пьеро добивается совершенной пластичности фигур — они словно выточены из мрамора и наполнены безмолвным достоинством. Особое внимание уделено тщательной прорисовке деталей: доспехи герцога, одежда святых, ангельские лица.

высокое возрождение конец XV — начало XVI вв.

Пьеро делла Франческа Идеальный город Ок. 1480 г. Дерево, темпера, масло.

Санта-Мария дель Фьоре Джотто, Арнольфо ди Камбио, Брунеллески. 1296-1436.

подкупольная фреска Санта Мария дель Фьоре

Дж. Вазари, Ф. Цуккаро купол Санта мария день Фьоре Роспись купола «Страшный суд» 1572–1579 годы росписи купола

микеланджело буонарроти

Микеланджело Потолок Сикстинской капеллы 1508–1512 годы

Микеланджело Фреска: «Страшный суд» 1537–1541 годы

Интерьер Сикстинской капеллы. Расположение фресок потолка относительно других росписей. В глубине — алтарная стена с фреской Микеланджело «Страшный суд» (1537—1541). В пору работы Микеланджело над фре

леонардо да винчи

Ценность Леонардо да Винчи для искусства заключается в его уникальной способности соединять научное знание с художественным видением. Он одним из первых начал стремиться к изображению психологической глубины образов и жизненной достоверности, выходя за рамки канонов и схем. Леонардо ввёл в живопись мягкую моделировку форм (сфумато), атмосферную перспективу, точную анатомическую проработку и сложную композицию, что сделало его произведения живыми, одухотворёнными и новаторскими. Его искусство стало символом Высокого Возрождения, а его поиски — фундаментом для последующего развития европейской живописи.

Леонардо да Винчи Мадонна с младенцем 1478–1480 годы

Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» 1490-1 год

Всего за 10 лет один и тот же сюжет Мадонны с младенцем звучит иначе. Работа слева наследует идеи итальянского возрождение и дотошной фантазийной подробности. Зрителью сложно уцепиться за центр композиции, глаза отвлекаются то на драпировку ткани платья, то на горный хребет. которые виднеется между арочными окнами. Все искусно выписано, однако для человеческого глаза это становится пространством, где не остается воздуха, смотря на эту мадонну, нем негде передохнуть — везде есть визуальная подробность.

Казалось бы — вот идеальная работа для художника итальянского возрождения, натуралистичность и подробность во всем. Однако Леонардо да Винчи идет другим путем — он начинает отсекать лишнее и оставлять главное (примерно так же работает зрительная память). Так, на полотне 1490-го года от взгляда на Мадонну зрителя больше не отвлекает активый фон — внесто него мы видим спокойнуое синее небо. Общая композиция тоже заметно облегчается, младенец теперь на руках, более чистые триадные цвета одежды Мадонны удерживают внимание. Она внимательно смотрит на дитя, в то время как младенец поворачивает взгляд к зрителю, создавая связь.

Леонардо да Винчи Тайная вечеря Роспись трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие 1495–1498 годы

Леонардо впервые в истории искусства изобразил евангельский сюжет не как строго упорядоченное иконографическое построение, а как драматическую сцену с богатой эмоциональной палитрой. Каждая фигура в композиции реагирует на слова Христа по-разному: в жестах, выражениях лиц и позах передаётся целая гамма чувств — от удивления до страха и предательства. Благодаря этому сцена становится живой и достоверной, а не условной и символичной.

В композиции Леонардо использовал принципы линейной перспективы, подчёркивая архитектурной глубиной комнаты фокус на фигуре Христа, сидящего в центре. При этом он сохранил гармоничную симметрию, которая придаёт всей сцене устойчивость и торжественность.

Технически работа тоже была необычна: Леонардо отказался от традиционной фрески, написав сцену на сухой штукатурке, что позволило добиться мягкости и детализации, близкой к живописи маслом. Однако из-за этого роспись быстро начала разрушаться, что подчёркивает трагичность гения, идущего на риск ради художественного открытия.

теоритизация искусства

Творец «Тайной вечери» и «Джоконды» проявил себя и как мыслитель, рано осознав необходимость теоретического обоснования художнической практики: «Те, которые отдаются практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса… практика всегда должна быть основана на хорошем знании теории».

Требуя от художника углублённого изучения изображаемых предметов, Леонардо да Винчи заносил все свои наблюдения в записную книжку, которую постоянно носил при себе. Рисунки, чертежи и эскизы сопровождаются здесь краткими заметками по вопросам перспективы, архитектуры, музыки, естествознания, военно-инженерного дела и тому подобное; всё это пересыпано разнообразными изречениями, философскими рассуждениями, аллегориями, анекдотами, баснями. В совокупности записи этих 120 книжек представляют материалы для обширнейшей энциклопедии. Однако он не стремился к публикации своих мыслей и даже прибегал к тайнописи, полная расшифровка его записей не выполнена до сих пор.

Признавая единственным критерием истины опыт и противопоставляя метод наблюдения и индукции отвлечённому умозрению, Леонардо да Винчи не только на словах, а на деле наносит смертельный удар средневековой схоластике с её пристрастием к абстрактным логическим формулам и дедукции. Для Леонардо да Винчи хорошо говорить — значит правильно думать, то есть мыслить независимо, как древние, не признававшие никаких авторитетов. Так Леонардо да Винчи приходит к отрицанию не только схоластики, этого отзвука феодально-средневековой культуры, но и гуманизма, продукта ещё неокрепшей буржуазной мысли, застывшей в суеверном преклонении перед авторитетом древних. Отрицая книжную учёность, объявляя задачей науки (а также и искусства) познание вещей, Леонардо да Винчи предвосхищает нападки Монтеня на учёных буквоедов и открывает за сто лет до Галилея и Бэкона эпоху новой науки.

Леонардо представляет собой пример исторической личности, превращённой массовым сознанием в образ «мага от науки». Он был гениальным художником и непревзойдённым инженером-механиком, хотя и далеко не самым образованным человеком своего времени. Источником мифотворчества стали его записные книжки[42], где он зарисовывал и описывал как собственные технические идеи, так и то, что он обнаружил в трудах учёных-предшественников или дневниках путешественников, «подсмотрел» у других практиков (часто с собственными усовершенствованиями). Сейчас же он воспринимается многими как изобретатель «всего на свете». Рассматриваемый вне контекста других инженеров эпохи Возрождения, своих современников и предшественников, он выглядит в глазах публики как человек, в одиночку заложивший фундамент современного инженерного знания[43].

рафаэль санти

Рафаэль «Обручение Марии» 1504 год

Рафаэль la Disputa 1510–1511 годы

Рафаэль Сикстинская Мадонна 1513–1514 годы

скульптура

Капелла Медичи. Гробница Лоренцо Медичи. 1524-1531.

Микеланджело. Пьета. 1498–1501 гг.

Рафаэль. «Обручение Марии». 1504.

Уникальность «Пьеты» в подходе Микеландеко к достоверноти воприятия. Если приглядеться, Дева Мария значительно больше Иисуса, который лежит на ее коленях. Умело задрапированная фигура утопает в ткани, границы ее сложно уловимы. Это делает Христа еще более хрупким с полуобъятиях Мадонны.

Донателло Конная статуя Гаттамелаты 1446–1453 гг.

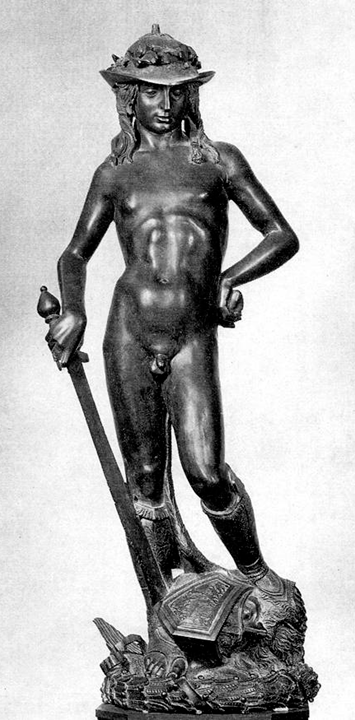

Давид 1430–1440 годы бронза

Донателло — скульптор, создавший первую с античных времён обнажённую статую в полный рост.

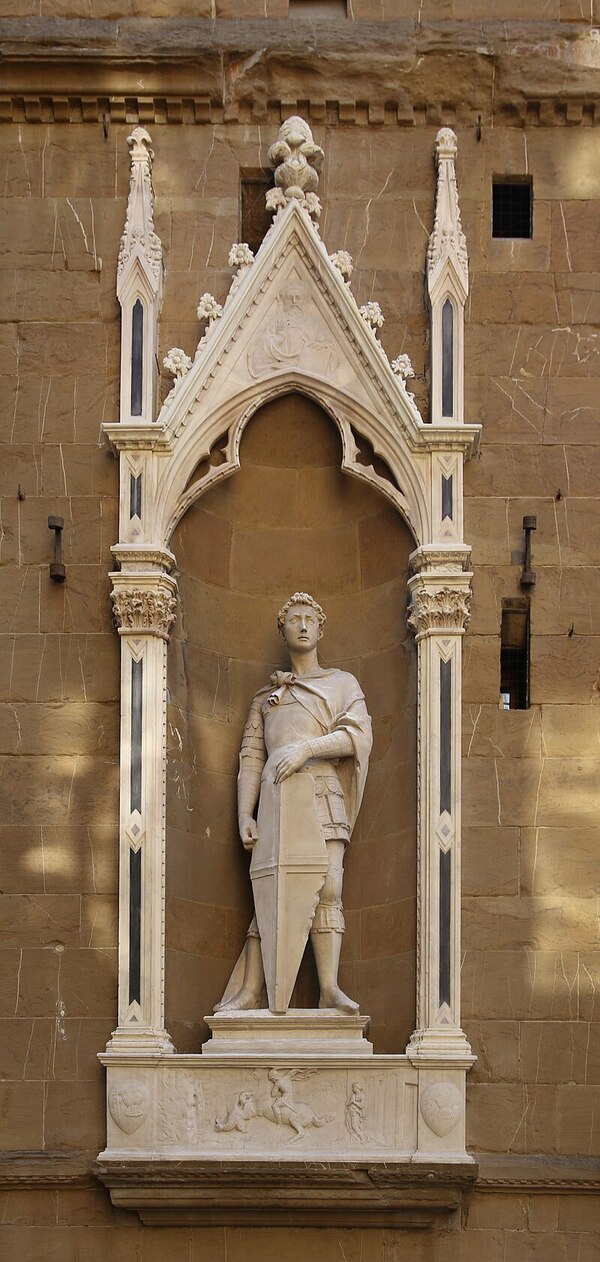

Донателло Давид ок. 1408. Мрамор

Святой Георгий 1416—1417. Мрамор. Копия.

монументальное искусство

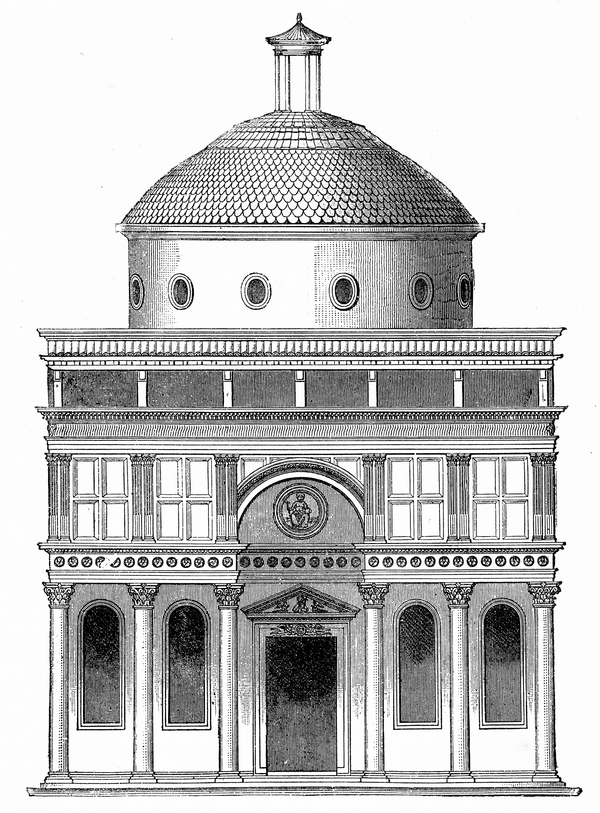

Капелла Пацци во Флоренции архитектор: Брунеллески

После готической плотности внутреннего убранства храма, капелла Пацци, спроектированная Брунеллески, поразила своей звонкой свежей тишиной внутри и снаружи. Всю кружевную избыточность смела кисть Брунеллески. Перед нами пдестает практически античный портик. Опорные колонны, действительно поддерживающие надстройку второго яруса, спокойствие внутри, спокойный, почти отсутствующий декор.

Именно Бренелески возводит купол Санта Мария дель Фьоре, простоявший хх лет без подкупольного пространства.

Основное отличие между Итальянским и Северным Возрождением заключается в подходе к восприятию мира и методах его художественного выражения.

Итальянское Возрождение, зародившееся во Флоренции в XIV–XV веках, было тесно связано с возрождением античного идеала гармонии, рациональности и человеческой индивидуальности. Искусство здесь было проникнуто духом гуманизма: художники стремились к анатомической точности, линейной перспективе, идеализированным формам и изображению человека как меры всех вещей.

Центральным стал интерес к античной философии, науке, симметрии и пространству, благодаря чему произведения Мазаччо, Боттичелли, Леонардо да Винчи или Рафаэля приобретают ясность, уравновешенность и монументальность.

Северное Возрождение, охватившее Нидерланды, Германию и Францию, развивалось под влиянием другой культурной традиции. Здесь гуманизм сочетался с глубокой религиозностью, вниманием к моральной жизни и индивидуальной духовности.

Вместо интереса к античной архитектуре и анатомии, северные художники сосредоточились на натурализме, мельчайших деталях окружающего мира и символизме. В живописи Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена и Альбрехта Дюрера доминирует тонкое моделирование света, точная передача фактур, насыщенная аллегорическая программа. Часто изображения внешне обыденных предметов несли скрытый религиозный или моральный смысл.

Если итальянское Возрождение стремилось к универсальному идеалу и подчёркивало разум и форму, то северное было ориентировано на наблюдение за конкретной действительностью, выражение внутренней духовности и реалистическое воспроизведение мира с богатством символов и деталей.

Обе ветви Возрождения одинаково велики, но каждая выражала свой путь к пониманию человека и Бога — через античное наследие на юге и через христианскую символику и повседневную реальность на севере

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В отличие от итальянского Возрождения, где акцент делался на античную гармонию и телесную красоту, северные мастера, такие как Ян ван Эйк или Рогир ван дер Вейден, стремились передать внутренний мир персонажей, символику и религиозное содержание через реалистичный визуальный язык.

Антонелло да Мессина Благовещение

Трогательная Мадонна Антонелло изображена на тёмном и изолированном фоне, который передаёт ощущение священности. Художник изобразил её одновременно реалистичной и загадочной. Она кажется осязаемой: её рука протянута над раскрытым молитвенником к зрителю в благословении, а её скромная поза и опущенные глаза передают сдержанность.

Эта версия Благовещения, которая была популярной темой в живописи эпохи Возрождения, необычна тем, что архангел Гавриил не изображён. Вместо этого художник поместил зрителя на его место, углубив эмоциональную связь между фигурами внутри и вне плоскости картины. Среди длинной череды синих Мадонн «Благовещение Девы Марии» сохраняет магнетизм, который побуждает к созерцанию. Эта работа была написана для южной итальянской публики.

Мадонна справа выглядит более задумчивой, набожной, подностью погруженной в молитву, она не стремится вступить в диалог со зрителем. Ее вид именее телесно-реалистичный, чем у первой картины, во взгряле читаете набожность, но не вдумчивость, как на полотне слева.

Робер Кампен. Алтарь Мероде. Ок. 1440.

Искусство северного возрождения это путь полного цитирования священного слова в религиозной живописи — поэтому перед зрителем предстает так много деталей. Если слово Библии священно, то человек не в праве его упрощать или обобщать.

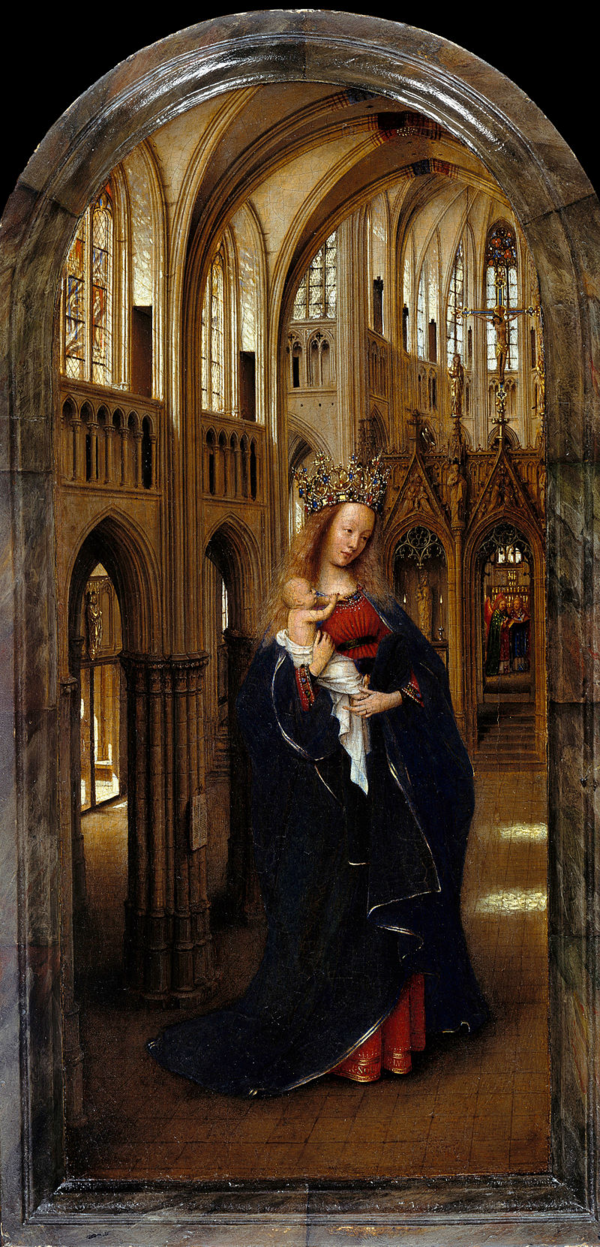

Мадонна в церкви — небольшая, но исключительно насыщенная по смыслу и форме работа. Богоматерь изображена стоящей внутри готического собора, её фигура непропорционально велика относительно архитектуры, что подчеркивает её возвышенный статус и отсылает к представлению о Марии как Церкви. Она держит младенца Христа, а вокруг неё струится мягкий свет, проникающий сквозь витражи, что служит аллюзией на непорочное зачатие — свет проходит сквозь стекло, не разрушая его. Композиция лишена внешней повествовательности, но наполнена духовным содержанием: ангелы, архитектура, лучи света — всё работает на создание атмосферы мистического присутствия. Ван Эйк демонстрирует не только виртуозную технику, но и глубокое понимание богословской символики, превращая небольшую по размеру картину в богато насыщенное произведение религиозного мышления.

Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк Гентский алтарь 1432 год

Гентский алтарь (1432), созданный Ян ван Эйком совместно с братом Хубертом, представляет собой грандиозное достижение готического и раннеренессансного искусства. Это многостворчатый полиптих, в закрытом и открытом виде представляющий разные сюжеты.

В открытом состоянии центральной сценой является «Поклонение Мистическому Агнцу» — сложная богословская композиция, в которой соединены символы Евхаристии, Троицы и спасения человечества.

Верхний регистр показывает величественные фигуры Бога-Отца, Девы Марии и Иоанна Крестителя, а также музыкальных ангелов и обнажённых Адама и Еву, написанных с беспрецедентным для того времени натурализмом.

Хуберт ван Эйк, Ян ван Эйк Гентский алтарь фрагмент 1432 год

Использование масляных красок позволило ван Эйку добиться невероятной глубины цвета, прозрачности и световых эффектов, благодаря которым каждая фигура и элемент наполнены жизнью. Этот алтарь стал вершиной северного религиозного искусства и воплощением христианской теологии в визуальной форме.

фрагмент с изображением Евы в Гентском Алтаре

Ян ван Эйк Портрет четы Арнольфини 1434 год

Портрет четы Арнольфини — одно из самых знаменитых и загадочных произведений ван Эйка. Изображённая сцена может быть воспринята как формальное свидетельство заключения брака или, по другой версии, как памятный портрет покойной супруги. Ян ван Эйк тщательно прописывает интерьер буржуазного дома, каждый предмет которого несёт символическое значение: пёс у ног пары символизирует верность, снятые сандалии — святость момента, зажжённая свеча — присутствие Бога. Особенно примечателен выпуклый зеркало на стене, в котором отражаются две дополнительные фигуры — одна из них, вероятно, сам художник, что подчёркивает его присутствие как свидетеля. Подпись «Ян ван Эйк был здесь» на стене — смелое утверждение авторства и участия художника в социально значимом событии. Это произведение поражает не только реализмом, но и психологической глубиной образов, тонкостью символики и новаторским подходом к жанру портрета.

Портрет мужчины в красном тюрбане (1433) — одно из первых произведений в истории европейского искусства, где зрителю предстает не идеализированный образ, а индивидуальность с выраженным психологизмом. Фигура изображена на тёмном фоне, взгляд мужчины направлен прямо на зрителя, что придаёт сцене интимность и напряжение. Красный головной убор становится визуальным центром и свидетельством богатства текстур, которые ван Эйк умело передаёт при помощи масляной живописи. Подпись художника — «Als Ich Can» (буквально: «насколько могу») — намекает на амбиции автора, а также может служить завуалированной формой самопортрета. Эта картина не просто демонстрирует мастерство в передаче фактуры кожи, ткани и света, но и утверждает новую роль художника как творца, мыслящего и индивидуального.

Лукас Кранах Старший. Мартин Лютер проповедует. 1530-е.

питер брейгель старший

В. Г. Власов писал, что несмотря на итальянские впечатления, искусство Брейгеля осталось самобытным и уникальным:

«Брейгель любил несколько утрированно изображать характерные, коренастые фигуры фламандских крестьян, за что и был прозван „Мужицким“. Он — философ в живописи, скептический, ироничный, часто трагичный. Своими странными композициями, всегда имеющими философский подтекст, Брейгель как бы восстановил прямую связь с традицией средневекового мистицизма, так ярко проявившейся в творчестве

Охотники на снегу 1565 год Падение Икара. 1560 год Триумф смерти. ок. 1562.год

Питер Брейгель Старший Слепые 1568 год

Питер Брейгель Старший Игры детей 1560 год

Питер Брейгель Старший Нидерландские пословицы 1551 год

Здесь действительно несколько десятков нидрландских пословиц, которые изображены буквально и уложены в многофигурную композицию. Здесь можно посмотреть на все расшифровки. http://art.mooseum.ru/6-xud/xud-55-18-02.php

иероним босх

Иероним Босх. Сад земных наслаждений ок. 1510 года

Ценность искусства Иеронима Босха заключается в глубокой символичности, новаторской образности и беспокойном, визионерском взгляде на человека и мир. Эта работа выделяется среди произведений своего времени как смелый, аллегорический рассказ о природе греха, искушений и последствий человеческой свободы. Центральная часть триптиха — утопический, насыщенный эротизмом и фантастикой «сад» — не прославляет наслаждения, а скорее показывает их иллюзорность и опасность, противопоставляя райскому началу (левая створка) и аду (правая створка).

Босх создает сложный мир, насыщенный множеством мелких, загадочных сцен, в которых причудливо соединяются реальность, фольклор, религиозные мотивы и тревожные фантазии. Он отходит от канонов реалистического изображения, характерных для итальянского Возрождения, и предлагает зрителю своеобразный психологический театр, где каждый персонаж и предмет несут символическую нагрузку. «Сад земных наслаждений» не только отражает тревоги и нравственные вопросы позднего Средневековья, но и ставит философские вопросы о свободе воли, вине и последствиях человеческого выбора.

альбрехт дюрер

Альбрехт Дюрер Автопортрет 1500 год

Появление личной подписи у Альбрехта Дюрера стало важной вехой в истории искусства, потому что оно отражает глубокое изменение в восприятии художника и его роли в обществе.

До эпохи Ренессанса художник, как правило, рассматривался не как индивидуальный творец, а как мастер-ремесленник. Его труд воспринимался наравне с трудом плотника или каменщика: он выполнял заказ, следуя установленным канонам и пожеланиям заказчика. Работы нередко создавались коллективно в мастерских, а имя конкретного исполнителя не считалось значимым. Искусство служило в первую очередь религиозным или политическим целям, а не выражению личных идей.

Дюрер становится одним из первых художников Северной Европы, кто осознанно утверждает себя как личность и автора. Его монограмма — знаменитые инициалы «AD», вписанные в квадрат — появилась уже на ранних работах, включая гравюры, и с тех пор сопровождала почти все его произведения. Это был не просто знак собственности или подтверждение авторства — это было заявление об индивидуальной ценности художника, о его правах на творение как на интеллектуальную и духовную собственность.

Альбрехт Дюрер Заяц 1502 год

Руки молящегося ок. 1508 года

Подпись утверждает новую модель художника-гения, творческой личности, сравнимой с поэтом или философом. Это особенно важно в контексте гуманистических идей Ренессанса, где человек становится центром мироздания, а художник — его выразителем.

Во-вторых, подпись становится элементом самоидентификации и бренда. Дюрер, будучи и художником, и предпринимателем, использует свою монограмму как знак качества, повышая ценность своих работ. Его графика распространяется по всей Европе, и узнаваемая подпись делает произведения легко идентифицируемыми и защищает их от подделок — что особенно важно в эпоху, когда гравюра становится массовым медиа.

Наконец, благодаря подписи, произведения искусства становятся предметом авторской истории. Это даёт искусствоведам возможность точно атрибутировать работы, прослеживать творческий путь художника, видеть его эволюцию, идеи и эксперименты. Подпись — как дневник, оставленный на поверхности картины.

Таким образом, появление подписи у Дюрера — это не просто факт биографии, а символ перелома в истории искусства: от анонимного мастерства к осознанному, индивидуальному авторству. Этот шаг открыл дорогу для всей последующей западн

Альбрехт Дюрер. Лист 4: Всадники Апокалипсиса. Из цикла «Апокалипсис». 1498.

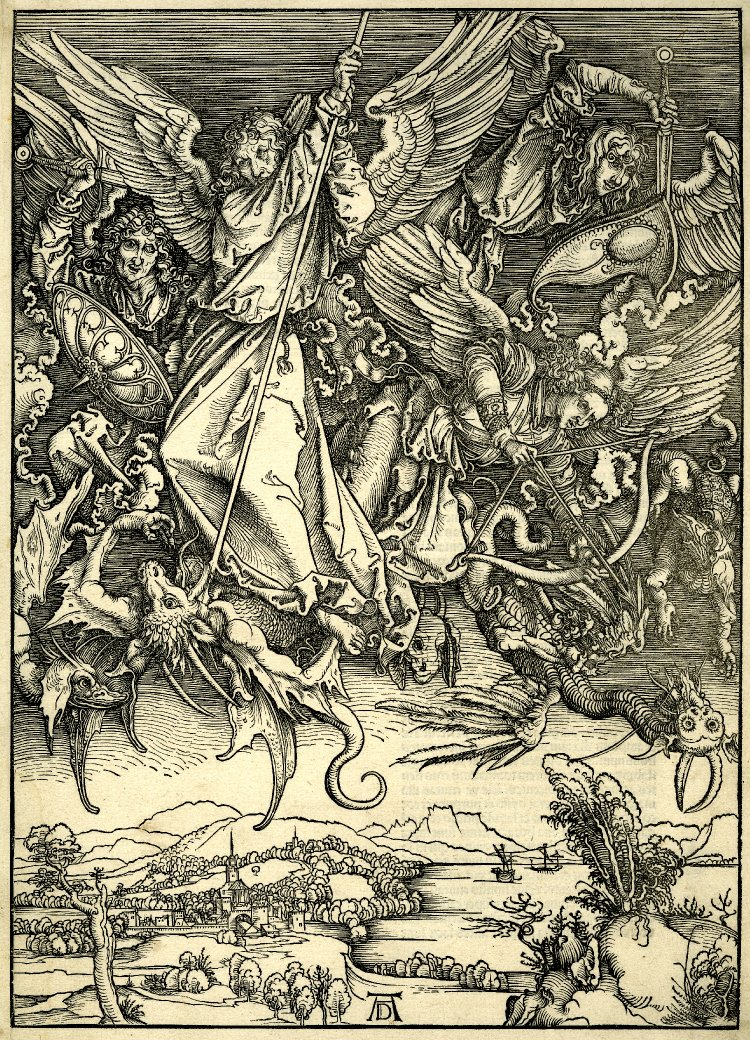

Лист 11: Архангел Михаил повергает дракона. Из цикла «Апокалипсис». 1498.

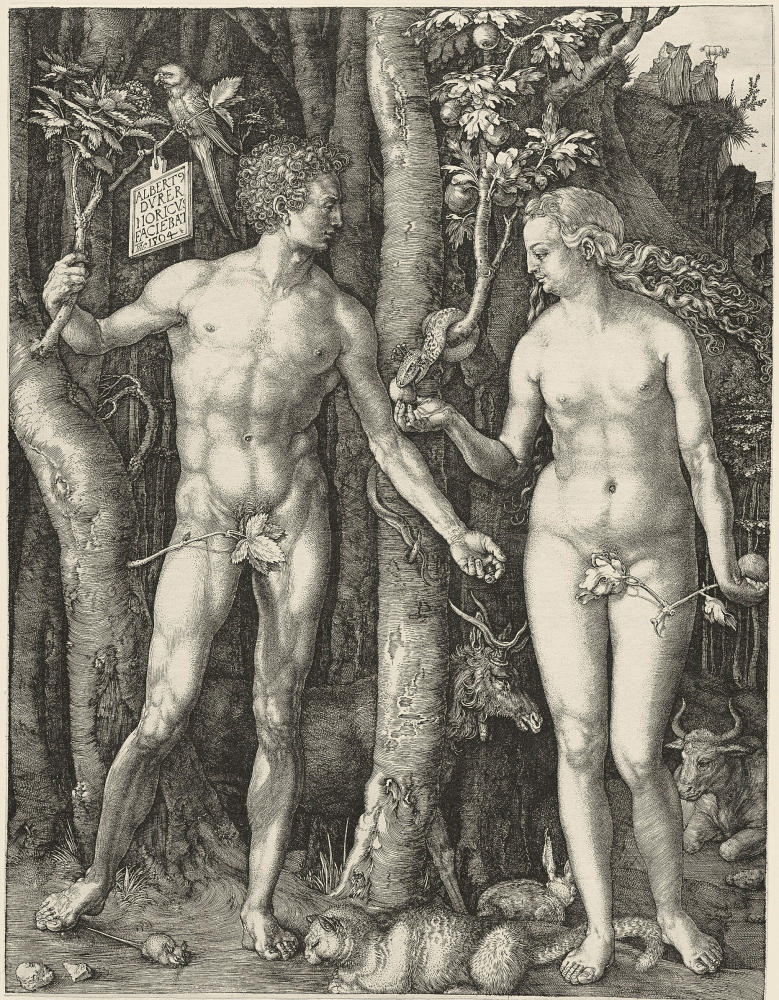

Альбрехт Дюрер Адам и Ева 1504 год

Альбрехт Дюрер Адам и Ева 1507 год