«Новый» Лазаря Лисицкого. Попытка интерпретации

Аннотация Лазарь Лисицкий (1889–1941) открывает визуальную тему «нового» в искусстве авангарда. Его фигурина «Новый» (1920–1921) — это проект механической куклы, персонаж футуристической оперы «Победа над Солнцем». Автор создает изображение-конструкцию — динамическую, сдвоенную из двух существ, которая очевидно соответствует сложному символическому сценарию. В статье предпринята попытка интерпретировать фигурину «Новый» как образ, который будет иметь дальнейшее развитие у Лисицкого в советском искусстве.

Творчество Лисицкого привлекло внимание многих исследователей и удостоилось двух важных аналитических формул. Первую из них произвел Ив-Ален Буа, назвав пространство проунов пространством «радикальной обратимости». Обратимость — есть возможность изменения смыслов в зависимости от вариативности восприятия формы. Такой концепт заложен в основу многих произведений Лисицкого. Джон Боулт назвал метод Лисицкого «манипуляцией метафорами». Автор показал зависимость форм проунов и близких им произведений Лисицкого от промышленного дизайна 1910‑х годов, а также указал на последующее внимание Лисицкого к техническим и конструктивным промышленным чертежам. Обратимость и манипуляция — рабочие методы этого художника начала 1920‑х годов. Попробуем рассмотреть фигурину «Новый» с этих точек зрения.

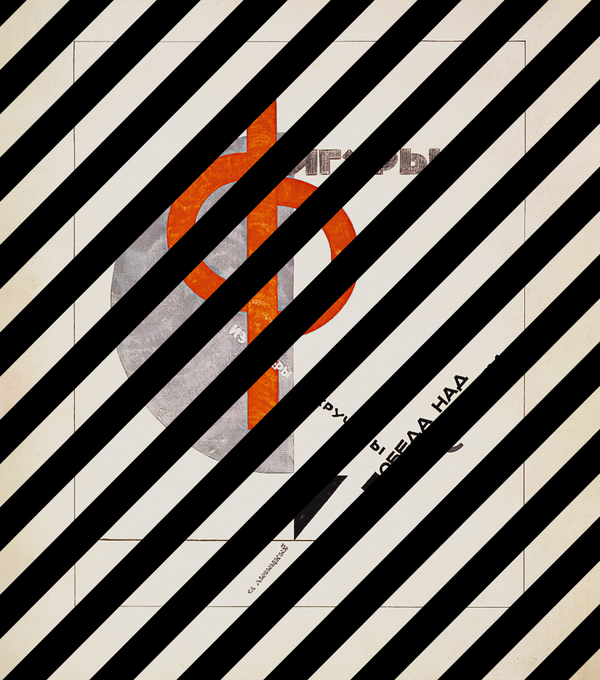

Эль Лисицкий. Титульный лист альбома «Фигурины, пластическое оформление электромеханического спектакля „Победа над Солнцем“». 1923. Бумага, литография

Вера Ермолаева. Эскиз костюма Пестрого глаза к опере М. Матюшина и А. Крученых «Победа над Солнцем». 1920. Эль Лисицкий. Титульный лист альбома «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920

Эскизы костюмов и декораций, а также световое решение оперы были созданы Казимиром Малевичем. Количество эскизов, имеющихся в научном обороте, и их стилистическое единство пока следует подвергнуть сомнению. До нас дошли 17 эскизов для персонажей оперы; по либретто Крученых их могло быть не менее двадцати пяти. Левкий Жевержеев, спонсор постановки, забрал эскизы костюмов и декораций, что стало причиной его конфликта с Малевичем. Возможно, эскизы выставлялись единожды, но до 1973 года не публиковались.

Эль Лисицкий. Чтец. Лист из альбома «Фигурины, пластическое оформление электромеханического спектакля „Победа над Солнцем“». 1923. Бумага, литография

Казимир Малевич. Эскизы костюмов Будетлянского силача (слева) и персонажа «Новый» к опере М. Матюшина и А. Крученых «Победа над Солнцем». 1913. Бумага, карандаш, акварель, чернила

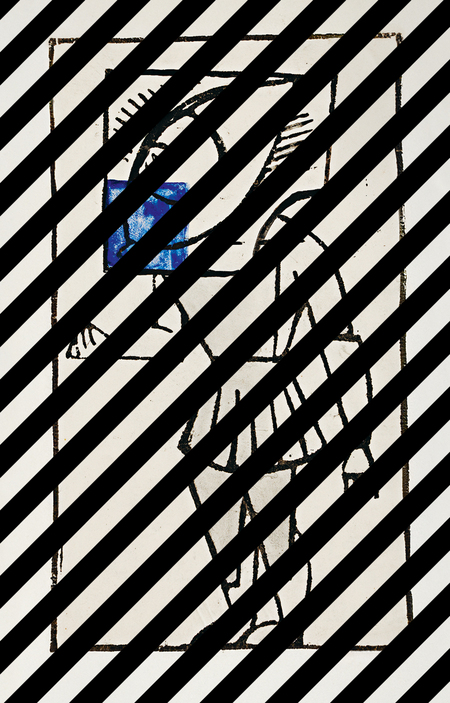

Эль Лисицкий. Будетлянский силач. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, графитный карандаш

Фигуры — механические куклы, движущиеся по созданным для них траекториям внутри сценической конструкции и обладающие своей механикой. Лисицкий создает девять эскизов в смешанной технике: Чтец, Спортсмены, Забияка, Будетлянский силач, Путешественник по всем мирам, Новый, Гробовщики, Старожил — уменьшив список Малевича, но добавив Путешественника, которого у Малевича нет.

Эль Лисицкий. Обложка альбома «Фигурины, пластическое оформление электромеханического спектакля „Победа над Солнцем“». 1923. Бумага, литография

Здесь мы имеем дело именно с антропоморфностью абстракции, очеловечиванием, приручением машины. Эскизы костюмов Малевича и Лисицкого в плане искусства и отношения к абстракции разделяет пропасть. Если Малевич изменяет человеческие фигуры до неузнаваемости, достигая какого‑то архаичного примитива, то Лисицкий, наоборот, придает современным машинным проектам человеческие черты. Но делает он это не для возвращения к образу человека, а для их использования в новых жанрах.

Эль Лисицкий. Трусливые. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, графитный карандаш

Эль Лисицкий. Проун 23. Арка. 1919. Бумага, графитный карандаш, гуашь, кисть, перо, тушь (слева). Эль Лисицкий. Фигура из геометрических форм. 1922. Бумага, аппликация, цветная тушь, цветные карандаши

Лисицкий ставил себе задачу обновления театрального искусства через сюжет «Победы над Солнцем», которая в 1913 году осталась маргинальной постановкой и не имела на театральных деятелей ни малейшего воздействия. Как подмечает Александра Шатских, «Малевич решительно отрицает профессиональный театр как рутинное коммерческое предприятие („Повторить успешный спектакль, выдержавший 100 постановок, все равно что вырезать себе язык, вырвать нервную систему и заменить паклями или часами с кукушкой“)».

Эль Лисицкий. Путешественник по всем векам. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, чертежные инструменты

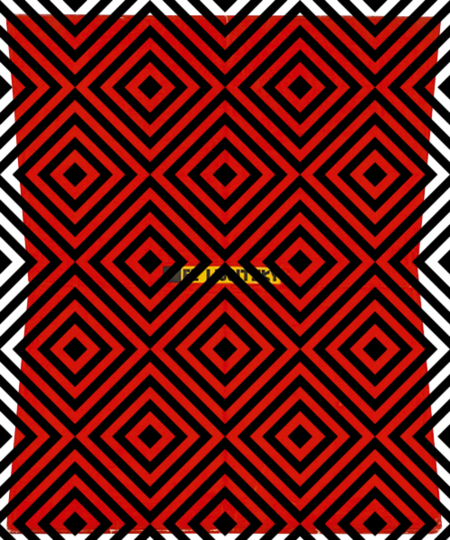

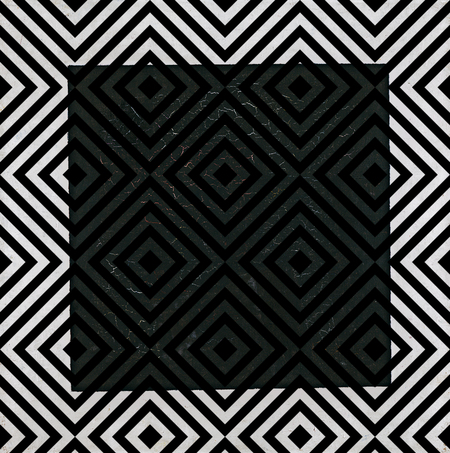

Квадраты — особая тема в супрематизме и в творчестве Лисицкого. На выставке «0.10» (1915) Малевич выставил «Черный квадрат» одновременно с «Красным квадратом», названным в каталоге «Живописным реализмом крестьянки в двух измерениях». Красный квадрат имел явные изменения геометрии в пользу его динамичности, неквадратности. Там же была выставлена картина с красным и черным квадратами («Живописный реализм мальчика с ранцем — красочные массы в четвертом измерении», Музей современного искусства в Нью-Йорке).

Эль Лисицкий. Спортсмены. Листы из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, чертежные инструменты

Казимир Малевич. Черный супрематический квадрат, ГТГ (слева), Красный квадрат (Живописный реализм крестьянки в двух измерениях), Государственный Русский музей (справа). 1915. Холст, масло

Эль Лисицкий. Новый. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, чертежные инструменты

Две головы фигурины «Новый» представлены красной и черной пятиконечными звездами, а не квадратами. Это безусловно сдвигает фокус интерпретации. Пятиконечная звезда — и архаический пентакль, и современная сюжету эмблема Красной армии. Это также личная эмблема Льва Троцкого. Так Лисицкий привлекал милитаристский контекст. Черная же звезда очевидный антагонист красной. Об этом свидетельствует то, что черная звезда перевернута, то есть звезды имеют радикальную обратимость относительно друг друга.

Эль Лисицкий. Старожил. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, чертежные инструменты

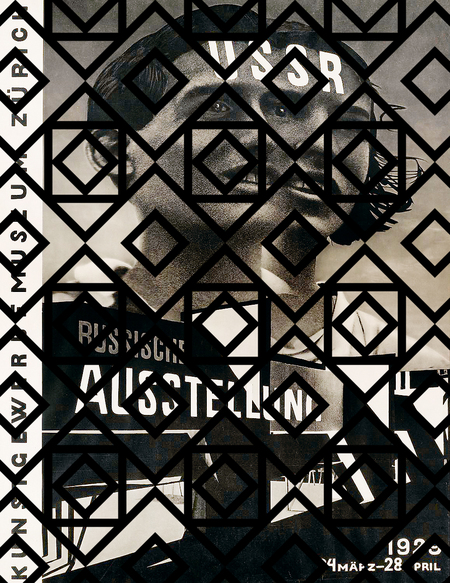

Лисицкий доработал фотографию: она была отзеркалена, у девушки исчез головной убор, лица наложились друг на друга так, что у них получилось три глазных впадины и три глаза на двоих. Это стало важнейшим эффектом фотомонтажа, именно поэтому он привлекает так много внимания — единая линия глаз, ртов, лица сопоставлены так, что два человека соединяются и образуют некое третье существо. Линии глаз и носов как бы повторяют геометрию пятиконечных звезд.

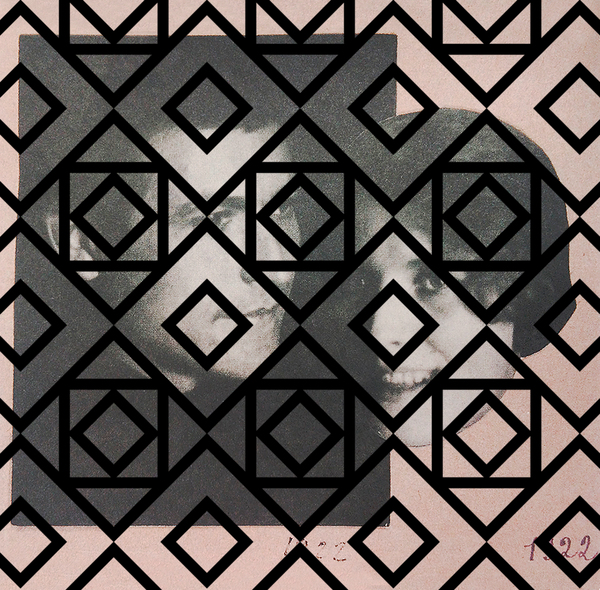

Слева: Эль Лисицкий. USSR. Russische Ausstellung (СССР. Русская выставка). 1929. Плакат для выставки в Музее декоративно-прикладного искусства в Цюрихе. Справа: Густав Клуцис. Фотоколлаж. 1922

Эль Лисицкий. Гробовщик. Лист из папки «Фигуры из оперы А. Крученых „Победа над Солнцем“». 1920–1921. Бумага, гуашь, тушь, лак, алюминиевый порошок, черный карандаш, чертежные инструменты

Лисицкий изображает нового человека в обличье двух существ, сросшихся воедино. В утопиях Уэллса и в медицинской научной фантастике так далеко не заходили. Более того, в истории уже был известный образец. Мэнли Палмер Холл в своей «Оккультной анатомии», опубликованной в 1930‑е годы, показывает набор представлений об андрогине во все времена — от Платона до Блаватской. Он устанавливает стабильный интерес к возобновлению этой потерянной со времен Адама способности подражать создателю.

О театральном эффекте в оформлении выставочных пространств говорил Ян Чихольд: «У Лисицкого были исследованы все возможности новой выставочной техники: …путем внесения в выставку динамического элемента с помощью непрерывных фильмов, светящихся и прерывистых букв и ряда вращающихся моделей. Комната становилась своего рода сценой, на которой сам посетитель казался одним из актеров».

Эль Лисицкий. «Всё для фронта! Всё для победы! Давайте побольше танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, снарядов, пулеметов, винтовок!». Плакат. 1942

Мы не знаем, что Лисицкий предложил Иофану, и было ли это представлено в проекте, или осталось лишь консультацией. Но нам важнее обратить внимание на то, что был другой супрематизм, кроме того, что вслед за Малевичем предлагал Суетин, а именно — динамический, появившийся у Лисицкого.

Циперович Д. М., Иофан Б. М., Баранский А. И., Попов Я. Ф., Иофан Д. М., Гельфельд С. А., Адрианов М. В., Зенкевич Ю. П., Поляцкий В. Б. Проект павильона СССР на Международной выставке 1937 года в Париже. Перспектива. 1936

Эль Лисицкий. «Клином красным бей белых». Плакат. 1919–1920

Предположим, что после смерти Малевича в 1935 году произошла ревизия его творчества, и Лисицкому, пользуясь ситуацией с подготовкой к Всемирной выставке, удалось убедить Иофана в стройности супрематической концепции и в собственном вкладе в ее развитие. Лисицкий предлагал советскую революционную формальную систему, которую можно было показать на Западе теперь уже как завершенную и прошедшую горнило соцреалистических корректив.