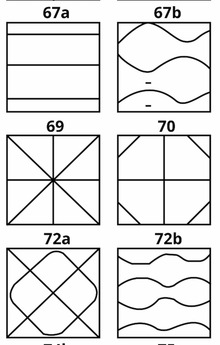

6. Истории и свидетельства

6. Истории и свидетельства

Вследствие того, что тема исчезнувших людей в Японии является своего рода табу, крайне сложно найти какие-либо источники, раскрывающие истории реальных пропавших.

Никто не захочет раскрывать семейные тайны, особенно рискуя оказаться упомянутым в книге или фильме.

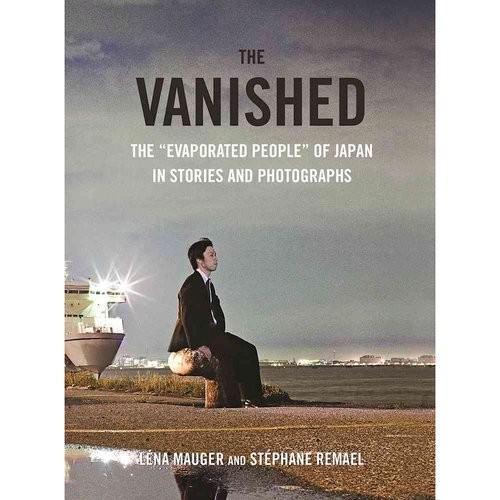

Единственным трудом, который мне удалось найти, стала работа французской журналистки Лены Може «Как исчезают японцы».

На протяжении многих лет она упорно исследовала этот загадочный феномен, сталкиваясь с трудностями, связанными с закрытостью темы, отказами в интервью, а также с категорическим нежеланием японских переводчиков работать с подобным материалом.

Одним из немногих, кто оказался открыт к взаимодействию, был японский специалист по изучению якудза по имени Дзюн.

Для него тема дзёхацу является личной трагедией — в его семье тоже были «мертвые души». Когда-то давно его дядя и тетя, не выдержав финансовых кризисов, решили сбежать от привычной жизни и разорвать все связи с прошлым.

Однако спустя некоторое время тетя вернулась, но без средств к существованию, что в конечном итоге вновь вынудило её исчезнуть.

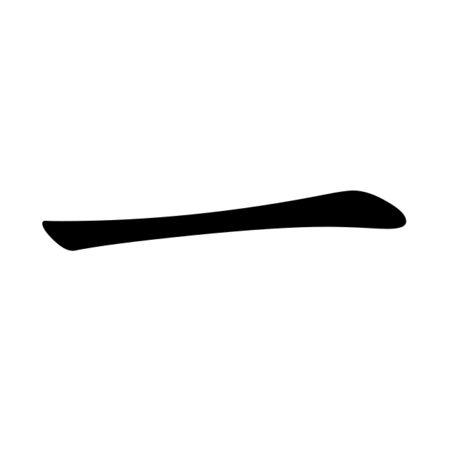

- Léna Mauger, Stéphane Remael «The Vanished: The Evaporated People of Japan in Stories and Photographs»

Как уже упоминалось, чувство стыда не позволяет японцам открыто говорить о пропавших членах семьи. Обращение в полицию зачастую бессмысленно — поиски начинаются лишь в случае наличия криминального мотива.

Услуги частных детективов стоят дорого, а их расследования нередко оказываются безрезультатными.

Самым простым и логичным решением остается молчание.

Одним из «заговоривших» людей стал режиссёр Такахито Хара, снявший в 1990-х трагикомический сериал о японцах, решивших исчезнуть.

Он рассказывал, что особенно много таких людей появилось после экономических кризисов:

«Какие бы долги ни были у людей, многие кончали с собой, но некоторые решили попытаться начать жизнь заново».

Хара также обращает внимание на роль якудзы в исчезновениях: мафия контролировала многие аспекты теневой жизни, включая займы с огромными процентами, из-за которых люди предпочитали бежать.

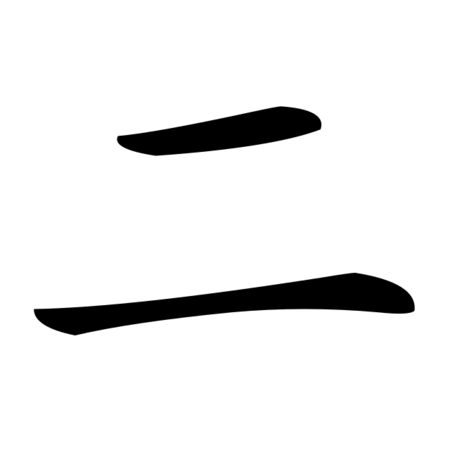

Социолог Хироки Накамори также поделился информацией о феномене. По его словам, он зародился в 1960-х годах, когда люди, как уже упоминалось, скрывались, чтобы избежать финансовых проблем и разводов.

Долги, игорная зависимость, семейные конфликты, невозможность соответствовать ожиданиям — всё это становилось причинами «испарения».

Нередко родители таким образом оставляли своих детей и больше никогда не возвращались.

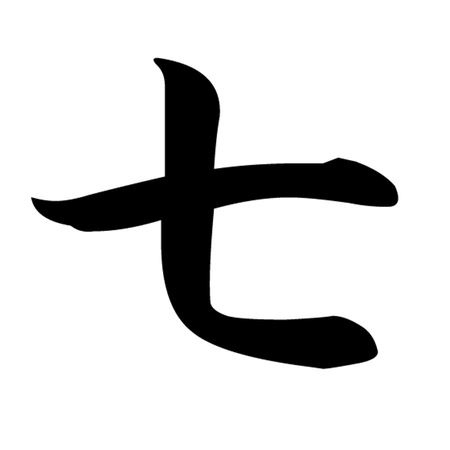

- Japan 1960s

За фасадом японского порядка и благополучия скрываются тысячи личных драм, о которых не принято говорить.

Дзёхацу — не просто статистика, это истории людей, чьи жизни растворились в тенях мегаполисов, оставив после себя лишь вопросы и боль.

Вот некоторые из них:

В день увольнения Норихиро, до этого живший как все — костюм с галстуком, утренняя давка в электричке, — не нашёл сил сказать правду жене и сыну. Семь дней он выходил из дома с пустым портфелем, пока однажды не растворился в токийском потоке.

Десять лет спустя его нашли в Санья — районе-призраке, где время будто застыло. Теперь он спит в каморке без окон, носит засаленную робу, а вместо портфеля таскает мешок с гвоздями и шурупами.

«Больно представить, что родители… Вдруг их уже нет», — говорит он, уставившись в трещину на столе. Глаза упрямо бегут в сторону, будто ищут путь назад — туда, где жизнь умещалась в рамки зарплаты и школьных собраний.

Но здесь, в Санья, нет ни расписаний, ни обязательств. Только бетонная пыль на губах да ритм молотка, заглушающий память. Иногда он ловит себя на мысли, что давно перестал различать: это город замер — или он сам?

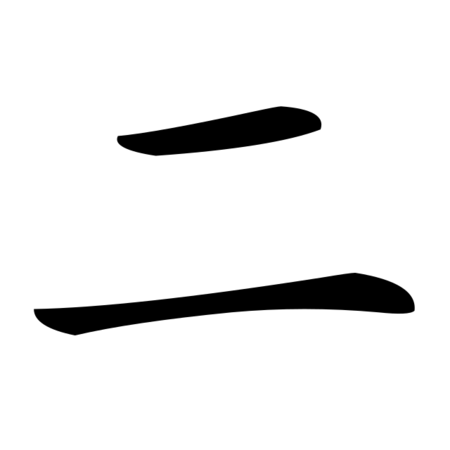

- Sanya, Tokio

Юити был молод, когда аренда, счета за лечение матери и цены в магазинах поглотили его зарплату целиком. Кредит у «ямикин» с 200% годовых стал последней надеждой — и ловушкой. Первый же платёж оказался неподъёмным. «Я сгорал от стыда. Как я мог её подвести?» — повторяет он теперь, глядя на потолок своей каморки в Санья.

Здесь, среди таких же беглецов, время течёт иначе. Работа на стройке с рассвета до темноты. Узкие комнаты с плесенью на стенах. Дешёвое сакэ, от которого першит в горле. «Мы здесь не живём, — говорит Юити, — мы здесь медленно умираем, но хотя бы по своим правилам».

Его исчезновение — не побег, а тихий бунт. «Ямикин» не ищут тех, кто сбежал в Санья: должники, выбравшие этот район, для системы уже мертвы. Мать Юити до сих пор пишет письма на старый адрес. Он их не открывает.

Наори Миямото исчез 3 мая 2002 года, словно растворившись в гуще токийских улиц. Его последний след — рюкзак, забытый на пароме до острова Кюсю. Но в отличие от большинства японцев, его родители, Харуми и Масаэй, отказались подчиниться правилу «стыдливого молчания». Они объявили войну открытую системе, где исчезновение — частное дело, а поиски — роскошь для избранных.

Каждое утро Харуми заходит в комнату сына, где время остановилось двадцать лет назад. Пыль на учебниках, недорисованные эскизы, футболка на спинке стула — всё осталось как в тот день. «Я не трогаю ничего, только протираю полки. Может, он вернётся и заметит, что я старалась», — говорит она, поправляя край одеяла.

Их борьба началась с отчаяния: полиция отказалась искать Наори, сославшись на «отсутствие криминального следа». Тогда Миямото написали премьер-министру, разослали сотни писем в мэрии и СМИ, вышли на ток-шоу с плакатом «Где наш сын?». В стране, где дзёхацу — позор, их открытость стала скандалом. «Нас осуждали даже соседи. Но мы должны были кричать, чтобы нас услышали», — вспоминает Масаэй.

Спустя годы в их голосе всё ещё дрожит надежда. «Он был любознательным… Может, его завербовали? Или похитили?» — шепчет отец, листая досье о северокорейских похищениях. По слухам, в Японии случаются похищения северокорейскими организациями, однако власти признают лишь 17 случаев. Несмотря на это Миямото верят: их сын мог стать жертвой.

Их история — не просто поиск. Это вызов обществу, где проблемы стирают с карт, как район Санья. «Мы стареем, но наш второй сын продолжит искать. Он заслужил правду», — говорит Харуми.

Комната Наори останется нетронутой, даже если ответа не будет. Это их мемориал не только сыну, но и тысячам «испарившихся», чьи семьи молчат из страха.

В 2023 году Миямото получили анонимное письмо: «Наори жив». В такое сложно поверить и единственное, что им остается — жить между надеждой и вечным ожиданием.

- Япония, остров Кюсю

В Японии были времена, когда закон закрывал глаза в отношении жертв домашнего насилия. Одной из таких жертв стала Михо Саита. Покрытая синяками и шрамами, она схватила собаку, прыгнула в машину и уехала прочь от мужа-тирана. Сегодня Михо — основательница компании Yonigeya TS Corporation, которая помогает другим людям исчезнуть. Её клиенты — жертвы насилия, должники, те, кого общество назвало «неудачниками».

«Я никого не осуждаю. У каждого свои демоны», — говорит Михо, перевозя клиентов ночью за 300 тысяч иен. Её история — доказательство того, что никогда не поздно начать с чистого листа. Михо не просто помогает людям исчезнуть — она даёт им шанс на новую жизнь. Жизнь, где нет места страху и насилию.

Её компания стала спасательным кругом для тех, кто оказался в тупике. «Почти все мои клиентки обращались в полицию, но им не помогли. Я хочу им помочь», — объясняет Михо. Её история — не просто побег, а превращение личной трагедии в миссию помощи другим.

Харуки, 65-летний токийский таксист, жил в ритме счётчика и знакомых маршрутов. Всё рухнуло в день аварии: машину вынесло на встречку, левая рука навсегда потеряла подвижность. Работа исчезла, а с ней — уверенность и уважение семьи. «Жена смотрела молча, но я читал в её глазах: „Ты подвёл нас“», — вспоминает он.

Когда сбережения кончились, а долги стали невыносимы, Харуки сел на поезд до скал Тодзимбо — места, где волны поглощают отчаяние. В кармане лежало неотправленное письмо: «Прости, что не смог быть сильным». На краю утёса он замер, готовый шагнуть в пустоту.

— Как вы? — раздался за спиной спокойный голос.

Юкио Сиге, бывший полицейский, двадцать лет патрулирующий Тодзимбо, подошёл неспешно. «Он говорил о чае, о сливах, о чём угодно, кроме смерти», — рассказывает Харуки. В маленьком магазинчике у скал они пили маття, а Сиге слушал, не перебивая.

— Вы не должны умирать из-за несправедливости мира, — сказал Сиге, когда Харуки собрался уходить.

Теперь Харуки сам встречает тех, кто приходит на край. «Иногда достаточно спросить: „Как вы?“», — говорит он, наливая чай дрожащей правой рукой. Его парализованная левая рука висит плетью, но это не мешает ему протягивать её другим.

— Я не ошибка. Я просто свернул не туда, — говорит Харуки.

Она исчезла в обычный вторник, после уроков сына в музыкальной школе. Мальчик, сидевший на ступенях с виолончелью, ждал до темноты. «Она всегда приходила», — позже расскажет муж, который сам нашёл ребёнка, обзвонив больницы и полицейские участки. Их сын, родившийся с инвалидностью, так и не понял, почему мама не вернулась.

Через пять лет она появилась на пороге — седая, с пустыми глазами и чемоданом без фотографий. «Она молчала, будто язык отняли», — вспоминает муж. Месяц они жили в тяжёлом молчании: она готовила обед, гладила рубашки, избегала взгляда сына. А потом исчезла снова — на этот раз навсегда.

Её история не уникальна. В Японии, где материнство возведено в культ, женщина, не справившаяся с ролью «идеальной матери», становится изгоем. «Она боялась осуждения больше, чем одиночества», — предполагает муж, листая её старый дневник. На последней странице — детские каракули сына и строчка: «Я не могу больше притворяться».

Двойное исчезновение — не просто побег. Это крик в пустоту, где общество отворачивается от тех, кто не вписывается в шаблон. Её комната теперь — музей невысказанного: платье, которое она не надела, открытка к несуществующему дню матери, тикающие часы. Сын, теперь подросток, иногда берёт её шарф и прижимает к лицу. «Он не спрашивает о ней. Но я вижу, как он смотрит на двери», — говорит муж.

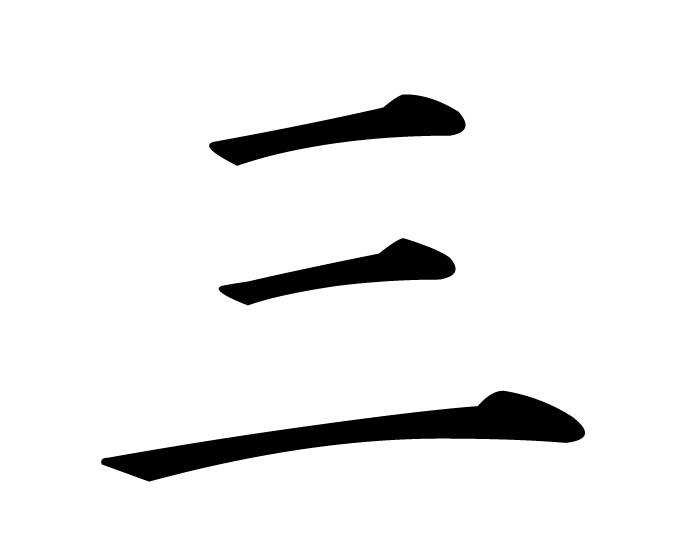

Сугимото должен был унаследовать семейную текстильную фабрику в Осаке — дело, длившееся три поколения. Однако вместо успешного лидерства в семейном бизнесе он столкнулся с грузом ответственности и ожиданий, к которому, как оказалось, он был не готов. «Каждый день на фабрике был похож на похороны моей мечты», — вспоминает он. В 45 лет он решил отравиться в свою безвременную «командировку»: попрощавшись с семьёй, захлопнул дверь за спиной и так и не вернулся.

Его побег стал вызовом древней японской традиции «иэ» — вере в семью как вечную ценность. Тишина и спокойствие оказались гораздо важнее многолетнего бизнеса. Под новым именем Такуми он сажает деревья в Нагано за мизерную зарплату. «Я сбежал, как вор. Но здесь я дышу», — говорит он, пряча лицо под соломенной шляпой.

Даже эти условия кажутся ему свободой.