Пространственная аффективность и семиотика архитектуры в игровых мирах

Феноменология пространства и эстетическая теория

Архитектурное пространство как нарратив

Поведенческая теория и «замки памяти»

Пространство знаков: архитектура как язык игры

Genius Loki

3.X. Лиминальность, телесность и аффективная семиотика игрового пространства

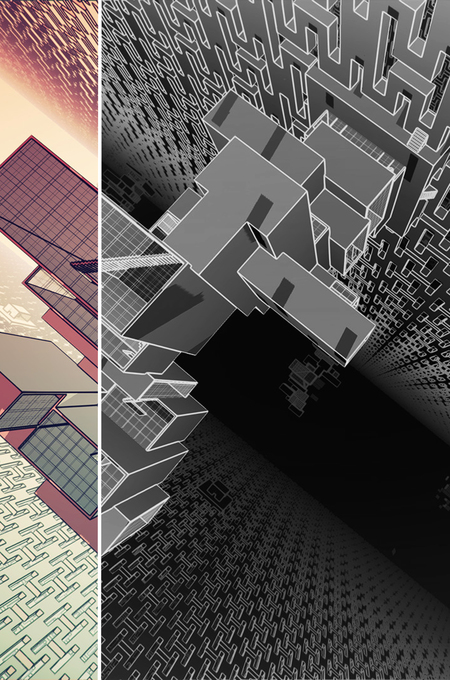

Аффективная организация пространства в видеоиграх опирается не только на принципы композиции, масштаба или освещения, но прежде всего — на особые пространственные состояния, способные производить эмоциональный отклик вне зависимости от конкретного сюжета. Одним из наиболее значимых таких состояний является лиминальность* — архитектурно-психологическая «пороговость», возникающая там, где пространство теряет функциональную определённость и приобретает аффективную выразительность.

*Turner V. Liminal to liminoid, in play, flow, and ritual: An essay in comparative symbology // Rice Institute Pamphlet-Rice University Studies. — 1974. — Т. 60. — №. 3.

Лиминальность как источник пространственного аффекта

Термин «лиминальность», введённый Виктором Тёрнером для анализа ритуальных переходов, описывает состояние неопределённости, «между» стадиями, когда прежние формы утрачены, а новые ещё не установились (Turner, 1969). В игровой архитектуре лиминальность приобретает особую выразительность: она становится не ритуальной, а эстетической и структурной категорией, создающей эмоциональное напряжение через неопределённость и потерю ориентиров.

Современные исследования подчёркивают, что лиминальные пространства в цифровой среде действуют как «гибридные зоны задержки», где привычные ожидания пользователя относительно цели или логики пространства намеренно приостанавливаются (Arias-McLaughlin, 2024). Такие пространства могут быть вполне обыденными — коридорами, холлами, техническими помещениями, — но их «неуверенность» в собственной функции создаёт ощущение тревожного дискомфорта.

Примером служат пустые офисные зоны в Control (Remedy, 2019), где архитектура выглядит знакомой, но её монотонность и аномальная повторяемость создают аффект «административного бессознательного». Подобная стратегия используется и в серии Silent Hill, где вполне реалистичные интерьеры приобретают тревожность через нарушение привычных пропорций и ритмики. Такие пространства, по выражению исследователей, создают «аффект без объекта» — состояние, когда тревога исходит не от угрозы, а от самой организации пространства (Arias-McLaughlin, 2024).

Телесность и воплощённое переживание цифровой архитектуры

Несмотря на цифровую природу игровых миров, игрок переживает их телесно. Воплощённость представлена не настоящим телом, а аватаром, который действует как расширение телесного «я». Как замечает Серафимова, «виртуальное тело — это медиатор между воспринимаемым пространством и аффективным состоянием игрока» (Serafimova, 2021). Поэтому любое изменение в структуре пространства — сужение коридора, резкий перепад освещения, нарушение симметрии — воспринимается как непосредственное воздействие на тело.

Типичным примером телесной аффективности является Sequence 3 в Inside (Playdead, 2016): длинные пустые переходы, тусклый свет и ощущение отсутствия ориентиров создают телесное напряжение, основанное на страхе возможного столкновения, хотя в этот момент игра не демонстрирует ни одного врага.

Подобным образом работает и архитектура станции «Талос-1» в Prey (Arkane, 2017): каждая зона производит определённое физическое ощущение — открытые атриумы вызывают краткое облегчение, тогда как технические коридоры провоцируют сжатую, клаустрофобную телесную реакцию. Архитектура становится инструментом управления эмоциональным тоном без прямого использования нарратива.

Аффективная семиотика: когда архитектура говорит без слов

Архитектурные элементы в играх функционируют как знаки. Игрок интерпретирует пространство исходя из культурной памяти, телесного опыта и визуальных кодов. Это соответствует идее Аниты Лейрфолл о виртуальном пространстве как «пространстве знаков», где любое считывание основано на физическом опыте (Leirfall, 2014). Таким образом, даже самые абстрактные или неправдоподобные игровые пространства опираются на семиотическую логику, чтобы создавать аффективный отклик.

Например:

переэкспонированные пустые коридоры в Death Stranding (Kojima Productions, 2019) вызывают ощущение постапокалиптической изоляции;

архитектура «заброшенных» зданий в The Last of Us сразу сигнализирует об угрозе, даже если врагов нет — сама форма передаёт эмоциональный смысл;

монотонные парковки, гостиничные коридоры и транспортные узлы, ставшие популярными в эстетике «лиминалити», функционируют как знаки переходности, вызывая эмоцию неприсутствия.

Как подчёркивает исследование Arias-McLaughlin, такие пространства создают аффект не через конкретные объекты, а через «структурную неадекватность» — нарушение привычных пропорций, функций или связностей (Arias-McLaughlin, 2024). Это же объясняет, почему «бэкрумс»-подобные пространства становятся столь эффективными: их аффективность построена на культурно узнаваемых, но функционально «пустых» знаках.

Лиминальные архитектуры как нарративные маркеры

Хотя лиминальные зоны не обязательно несут прямую сюжетную нагрузку, они часто выступают как важные нарративные индикаторы. Они маркируют переход между состояниями, как в классическом ритуале перехода, — но теперь в структуре геймплея. Исследователи отмечают, что такие пространства обладают «высокой литературной потенцией» (Svendsen, 2020): игрок не просто идёт по коридору, он переживает сюжетный перелом через изменение телесно-пространственного состояния.

Так, переход из исследовательских помещений в аномальные зоны в Control сопровождается изменением масштаба, ритма и аффективного давления. В Dark Souls просторные залы часто предвещают появление босса, а узкие коридоры — напряжённое исследование. В Journey расширение пространства перед финальной сценой воспринимается как символическое освобождение.

Таким образом, аффективность становится частью повествования: архитектура не украшает сюжет, а структурирует эмоциональное прохождение игрока.

Итог: архитектура как аффективный агент цифрового мира

Рассмотренные примеры демонстрируют, что архитектура в видеоиграх функционирует как аффективный механизм, направленный на управление восприятием, эмоциями и телесными реакциями игрока. Лиминальность, неопределённость, структурная «пустота» или переоформление привычных пространственных кодов создают условия для тонкого эмоционального воздействия. Это делает архитектуру не пассивной сценографией, а активным психологическим агентом, который формирует атмосферность, переживание и даже нарративный ритм игры.