Летающая архитектура: истоки утопии и идея освобождения формы

Переходя от индивидуального творчества Локтева к более широкому феномену, стоит погрузиться в контекст «летающей архитектуры». В основе этой идеи — стремление архитектуры освободиться от гравитации, от земли, от тяжести.

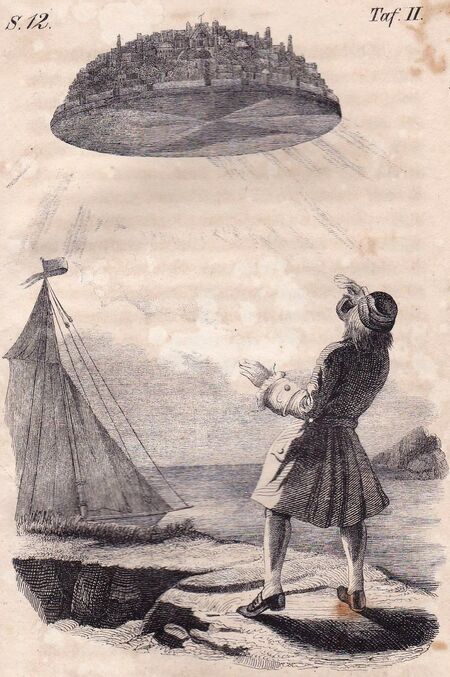

В 1726 году из-под пера Джонатана Свифта появилась удивительная фантазия — летающий остров Лапута, движение которого осуществлялось благодаря вращению огромного магнита. Тогда до изобретения первого летающего аппарата оставалось 126 лет.

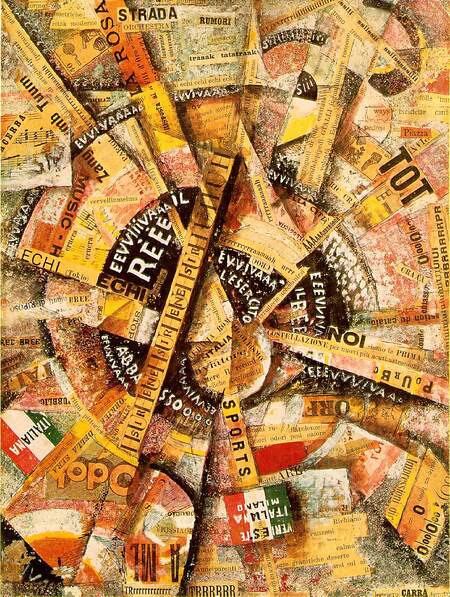

Развитие научно-технической мысли и промышленный переворот рубежа XIX–XX в. повлияло на искусство и архитектуру, зародило первые футуристические концепции. Образ будущего как стремительной, яростной цивилизации, где за развитием науки и техники не видно ни культуры, ни, порой, самого человека, особенно ярко предстает в графических работах Антонио Сент Элиа и, так называемых, футуристов Первой волны — Дж. Фонтано, Марио Кьятоне, Карло Карра.

Антонио Сант’Элиа. Индустриальное здание с угловой башней, 1914 | Карло Карра. Демонстрация интервентов, 1914

В начале XX века, в России, рождается идея, переворачивающая это представление: архитектура может быть свободной от земли.

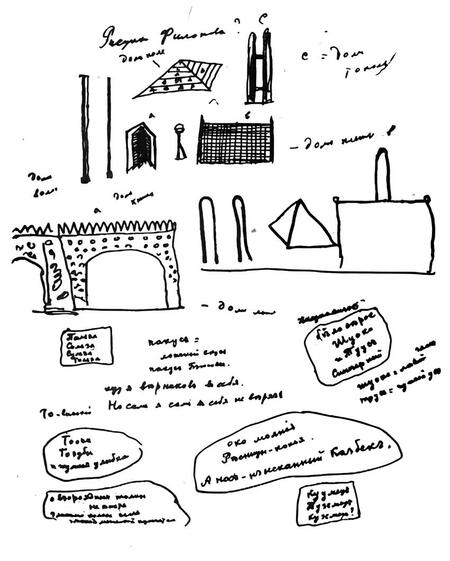

Одним из первых, кто заговорил о «воздушных домах», был Велимир Хлебников. В 1915 году он написал текст «Мы и дома», где утверждал, что дома «покинут землю и последуют за своими жителями, как их тени». В его поэтическом предчувствии архитектура перестаёт быть сооружением и становится живым существом, способным перемещаться в пространстве. Именно в этой точке — между поэзией и инженерией — возникает то, что впоследствии назовут летающей архитектурой.

«Дома будут следовать за людьми, как их тени. Мы перестанем быть прикованы к земле» — В. Хлебников, «Мы и дома», 1915

Эта поэтическая интуиция становится философской основой для нового поколения архитекторов, обучавшихся во ВХУТЕМАСе — школе, где архитектура осмысливалась как метод исследования мира. ВХУТЕМАСовцы (Ладовский, Гинзбург, Докучаев, Мельников, Крутиков) утверждали: архитектура — это не строительство, а мышление в пространстве.

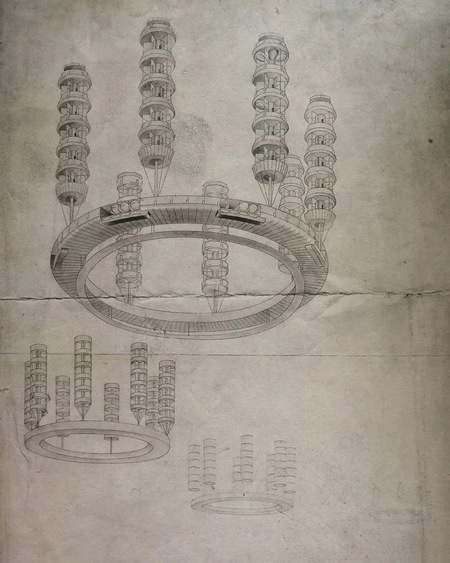

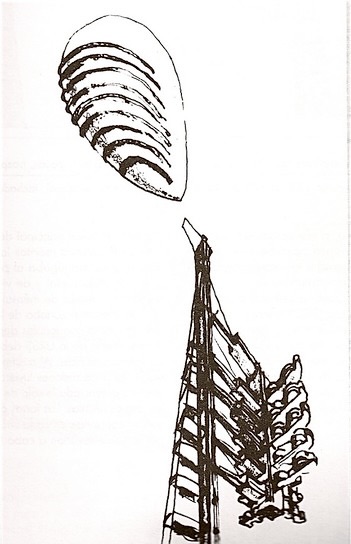

Динамизм и обязательно стремление ввысь отразились на концептуальных проектах дипломников ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа. Так, одним из самых ожидаемых и интересных проектов должен был стать диплом Г. Крутикова — одного из учеников Н. Ладовского. На защите диплома Крутиков выразил свою главную идею — в недалеком будущем прогресс науки и техники станет настолько значительным, что летающие города станут реальностью.

Являясь продолжением идей подвижной архитектуры, проект «летающего города» предполагал, что все жилые и общественные здания будут парить над землей в строго определенных местах, а сообщение между ними будет проводиться с помощью летающей кабины. Земля, освобожденная от огромного количества зданий, была отныне свободна для труда и производства. На земле должна была сохраниться центрическая спиральная планировка, где от центра и периферии расходились бы промышленные территории. Тщательно разрабатывались и жилые дома, парящие над промышленной зоной.

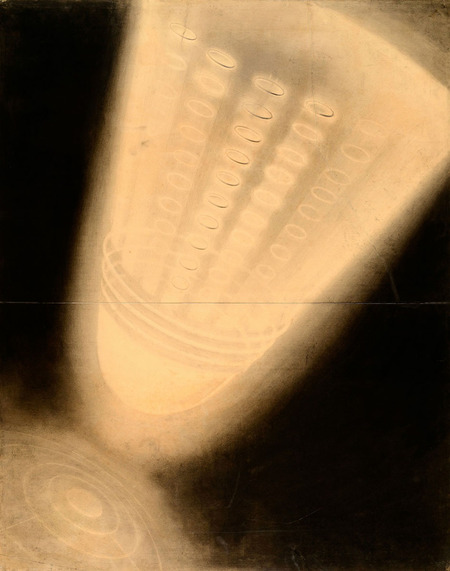

Георгий Крутиков. Летающий город. 1928.

Г. Крутиков создаёт архитектуру, лишённую земли: капсулы, висящие в небе, соединённые между собой аэролифтами и тонкими структурами связи.

Летающий город Георгия Крутикова

«Архитектура не должна быть связана с поверхностью земли. Её место — в воздухе, в пространстве, между мирами».

При всей фантастичности проекта, Крутиков и другие деятели ВХУТЕМАСа понимали, что в совсем ближайшем будущем города и их пространственная структура будут стремительно меняться, и новые идеи планировки и развития города уже сейчас жизненно необходимы.

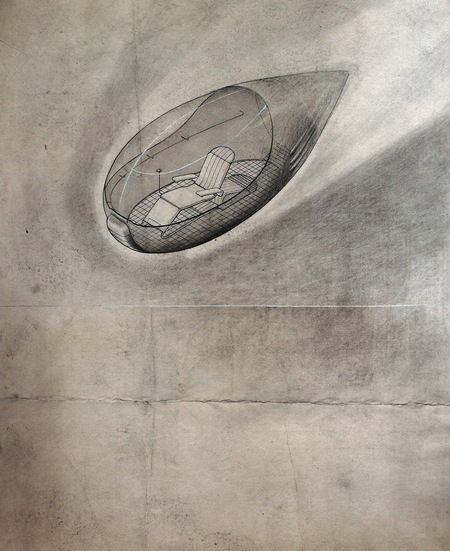

Разрабатывая идею подвижной архитектуры, Крутиков постепенно приходит к выводу, что целесообразно не только оторвать жилые здания от конкретного места, т. е. сделать их подвижными, но и вообще поднять их над землей. Собственно, сами города не должны были быть «летающими» (они трактовались, как неподвижно размещённые в строго отведённом пространстве), а сообщение между землёй и парящими в воздухе зданиями должно было осуществляться с помощью универсального и многофункционального средства передвижения (кабины), которое может передвигаться в воздухе, по земле, по воде и под водой.

Здесь можно провести параллель, где идеи перекликались с супрематизмом Казимира Малевича, который в 1920-х создаёт свои архитектоны — модели бесплотных городов, парящих в белом пространстве.

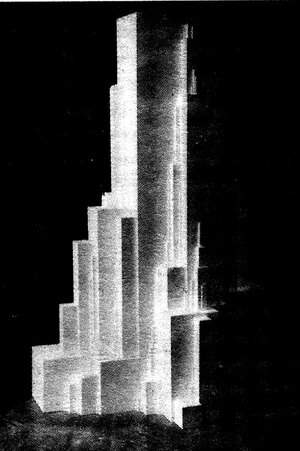

Архитектон

В 1923 году Казимир Малевич перешел на «3D-вещание» — начал создавать гипсовые модели, по виду напоминающие современные небоскребы, только без окон, дверей и прочей «предметной» шелухи. Малевич называл их архитектонами и отводил им роль универсальной формообразующей основы, принципа для любого архитектурного стиля, проще говоря, для Архитектуры Земли. Определение это Казимир Северинович не то, чтобы придумал. Скорее, позаимствовал и (на какое-то время) ввел в обиход: еще в древнерусском слово «архитектонъ» имело значение «главный строитель». Планиты

Планиты — чертежи домов, в которых, по замыслу Малевича, должны будут обитать люди будущего. В отличие от архитектонов, планиты были снабжены бытовыми деталями вроде лестниц или окон. Не подумайте, впрочем, что чертежи эти были совместимы с реальностью в середине 20-х годов прошлого века. Достаточно сказать, что некоторые планиты задумывались как «воздушные» — архитектурные проекты Малевича опережали свое время как минимум на пару сотен лет.

Землянит, согласно Малевичу, — человек из утопического будущего. Он не привязан к земле (ни в сельскохозяйственном смысле, ни в плане гравитации) и обитает в «воздушных планитах». Как видно из названия, землянит не имеет национальности. Кроме того, он презрел такие пережитки как политика, религия, традиционное «предметное» искусство. В общем, землянит — что-то вроде придуманного Велимиром Хлебниковым «будетлянина», только без принадлежности к движению кубофутуристов.

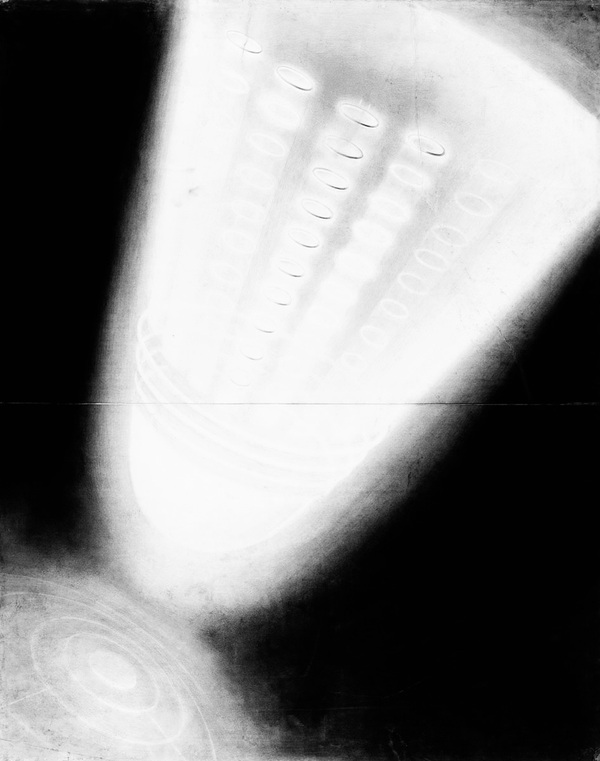

Архитектоны и планиты Казимира Малевича

Малевич говорил, что архитектоны — это «формы мысли, существующие вне времени и тяжести».

Здесь архитектура уже не здание, а мысленная конструкция. Так постепенно формируется понятие архитектуры без опоры, архитектуры, которая существует в пространстве идей.

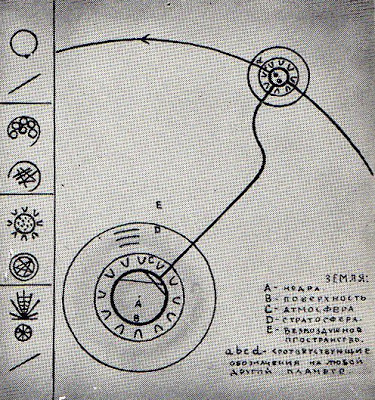

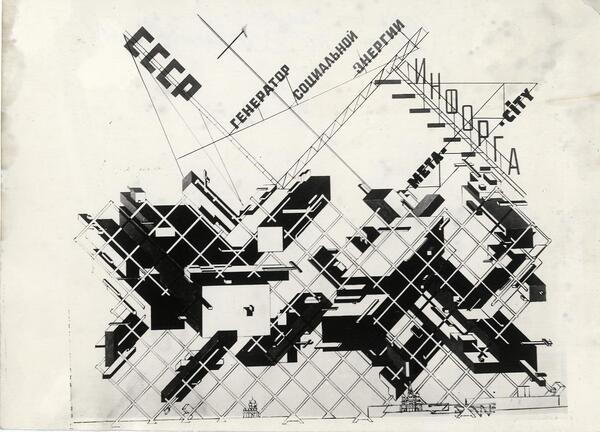

В. Калмыков. Город-кольцо «Сатурний». 1930-е годы

Еще более новаторским и неожиданным стал другой дипломный проект ВХУТЕИНа «Сатурний», в котором автор — В. Калмыков — предлагал создать вокруг земли город-кольцо. Расположенное по экватору кольцо должно было состоять из нескольких ярусов, каждый из которых выполнял бы определенную функцию. Так, верхний ярус должен был стать, своего рода, аэропортом; ниже располагались ярусы жилых и общественных учреждений. Предполагалось также устроить и другие кольца, в том числе через полюсы Земли. Разумеется, архитектурные утопии значительно опережали время, жестоко критиковались и запрещались.

Коллега Крутикова и Калмыкова Исаак Иозефович придумал чуть более реалистичный проект. Он спроектировал летающий Дом съездов СССР. По замыслу архитектора, в столице каждой союзной республики надо было разместить однотипные башни с залом, библиотекой, аудиториями и гостиницей суммарно примерно на 3,5 тыс. человек. Между башнями курсировал бы летающий дом заседаний — по сути, огромный дирижабль на 10 тыс. человек, — который стыковался бы с разными башнями по очереди. Таким образом показывалось равноправие республик и децентрализация власти.

Проект вызвал скандал и не утвержден к защите, что постепенно свело на нет прочие футуристические концепции в архитектуре СССР.

Главной особенностью проектов Крутикова и Калмыкова являлась, в первую очередь, романтическая ориентированность на новейшие достижения научно-технического прогресса и уверенность, что он (прогресс) принесет в жизнь новые возможности. Могли ли тогда молодые специалисты представить, что спустя полвека идея парящего в воздухе города снова начнет разрабатываться как необходимая, но уже с совершенно иной целью — спасения от того самого прогресса.

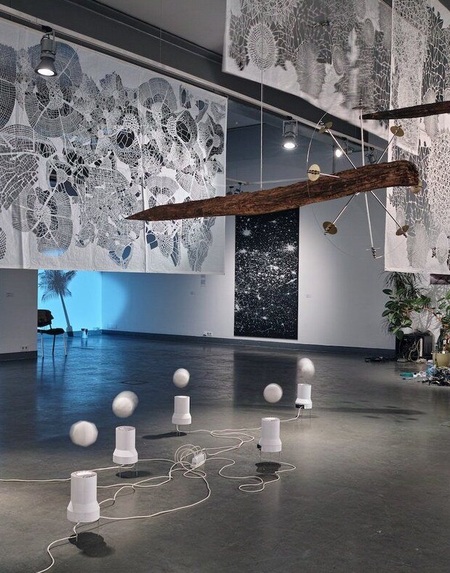

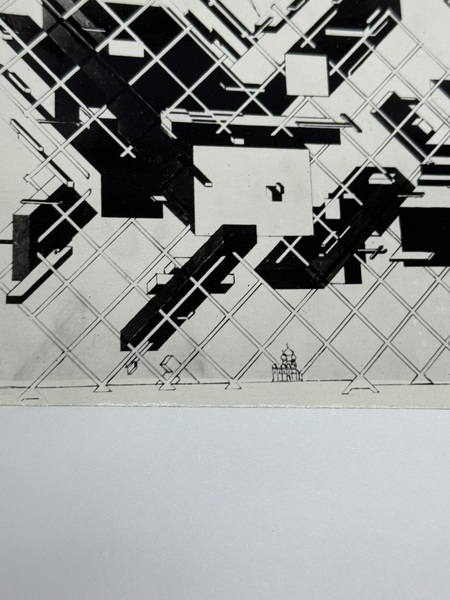

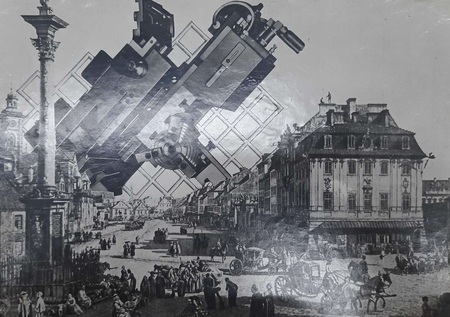

Фотография. Проект В. Локтева «Город над землёй», конец 1960-х

Как писал теоретик Селим Хан-Магомедов, авангардисты видели в архитектуре «экспериментальную лабораторию мышления». Именно там, во ВХУТЕМАСе, формируется философия, к которой спустя десятилетия вернётся Вячеслав Локтев: архитектура не как утилитарный объект, а как исследование формы, пространства и восприятия.

В этом поле Локтев предлагает свою модель: форма, автономная от функции, способная существовать вне традиционного контекста. Его «градолёты» — это не просто макеты, это эмоционально-интеллектуальные конструкции, воплощающие идею метаморфозы архитектурной формы. Таким образом, контекст «летающей архитектуры» позволяет рассмотреть Локтева не как экстравагантного фантазёра, а как логичного продолжателя большой темы: архитектуры освобождения, архитектуры движения, архитектуры метаморфозы.

«Летающая архитектура» — это не мечта о небоскрёбах, а попытка преодолеть притяжение мышления.