Архитектура игры: к теории пространственного дизайна в цифровых мирах

Прежде чем перейти к анализу применения архитектурных стратегий в гейм-дизайне, необходимо определить, а что же вообще из себя представляет цифровое пространство (digital space) в играх, как видеоигры создают пространство и каким образом игрок его воспринимает.

Кроме того, понимание архитектурных характеристик игрового пространства невозможно без рассмотрения того, как медиа-природа видеоигр формирует специфический тип цифровой среды. Исследователи К.Тоттен и М.Нитше подчёркивают, что видеоигры — это не просто визуальные объекты, но интерактивные пространственные системы, в которых архитектура выступает одновременно структурой, интерфейсом и выразительным языком.

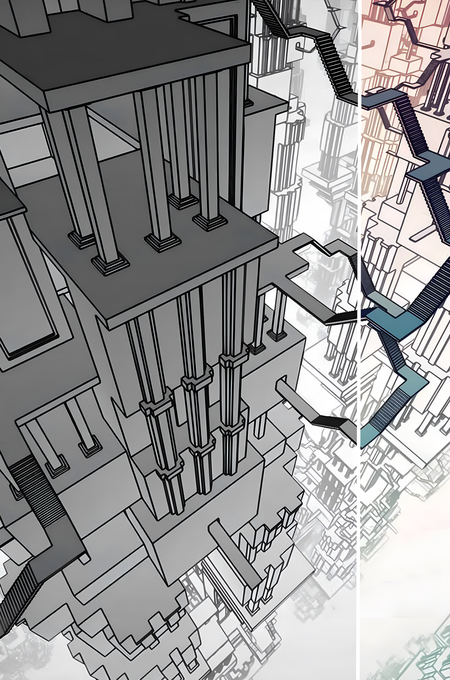

Пространство, ставшее игрой: интерактивность как новая форма архитектурного опыта

BioShock Infinite, 2013, Irrational Games

Развитие цифрового пространства невозможно рассматривать как внезапный технологический скачок, произошедший с первым появлением компьютерной графики. Напротив, оно восходит к долгой традиции пространственных форм визуального развлечения, в которых архитектура постепенно утрачивает статус статичной материальной структуры и всё больше превращается в инструмент режиссуры опыта. Пространство видеоигр наследует не только визуальные решения этих форм, но и их фундаментальный принцип: пространство как сценарий, как последовательность ощущений и как медиально сконструированное переживание.

Исторически цифровое пространство формируется на пересечении кинематографической логики, тематизированных аттракционов и архитектурной композиции, — и именно в их взаимном наложении возникает новая форма пространственной медиальности.

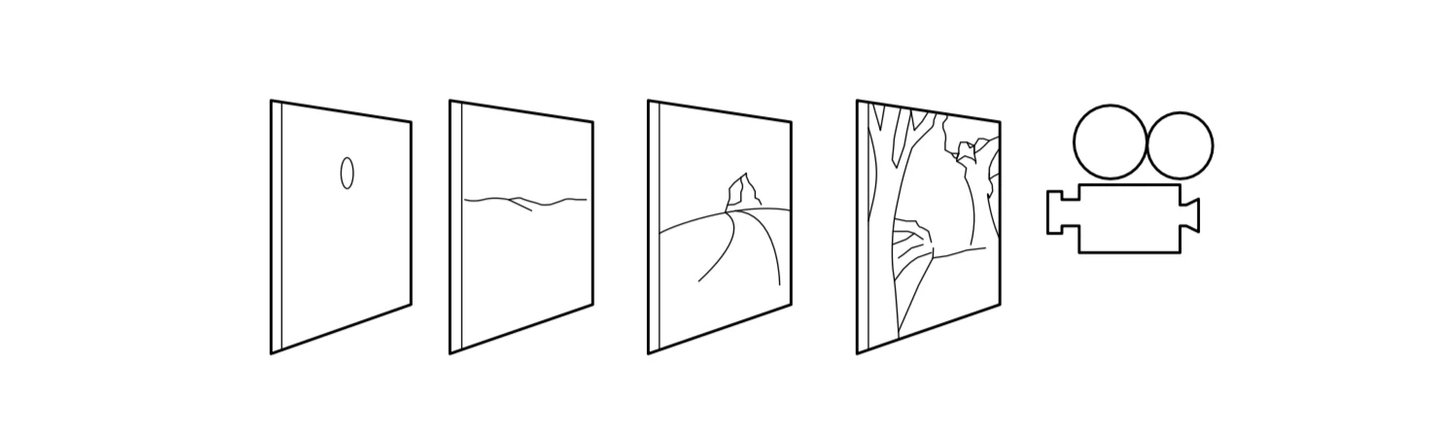

Схема расположения планов в многоплоскостной камере.

Одной из ключевых точек этого развития становится переход от «статической» архитектуры к режиссируемому пространству, который подробно описывают Дэйв Готтвальд и Грег Тёрнер-Рахман в исследовании «The End of Architecture». По их мнению, в XX веке архитектура всё в большей степени подчиняется кинематографической логике восприятия: монтажность, зрелищность и нарративность становятся определяющими не только в кинематографе, но и в создании реальных пространств. Исследователи утверждают, что «кинематографические инструменты и техники <…> необратимо изменили наши ожидания от построенной среды»*. Тем самым архитектура перестаёт быть устойчивой материальной формой и превращается в часть более широкой медийной системы, в которой пространство воспринимается как последовательность эффектов, а не как статическая структура.

*англ. «cinematic tools and techniques <…> have inexorably altered our expectations for the built environment» (источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60.)

слева — Центральная площадь Disneyland в виде телевизионного циферблата.; справа — Вертикальная многоплоскостная камера Disney.

Тематические парки середины XX века представляют наиболее яркое проявление этой тенденции. Архитектура здесь функционирует прежде всего как носитель тематизации: она не столько строится, сколько инсценируется: т. е. ее главная функция в том, чтобы вызывать у зрителя определенные ассоциации, воспоминания и ощущения. Такие пространства американский философ и медиаисследователь Генри Дженкинс в своей известной статье «Game Design as Narrative Architecture» называет эвокативными пространствами (англ. «evocative spaces»).

Готтвальд и Тёрнер-Рахман подчёркивают, что дизайн тематических парков следует понимать не как разновидность архитектуры развлечений, а как самостоятельную междисциплинарную практику, в которой ведущую роль играют приёмы режиссуры, а не строительные или городские принципы. Недаром они отмечают, что тематизация — это не «архитектура развлечений», а практика, «независимая от архитектуры» как дисциплины. Посетитель проходит через мир, построенный как череда сцен, где каждая последующая часть раскрывает новую грань тематического нарратива.

Особую роль в становлении этого типа пространственности сыграли так называемые «dark rides» — аттракционы, в которых посетитель перемещается по заранее заданной траектории, проходя через серию пространственных эпизодов. Готтвальд и Тёрнер-Рахман отмечают, что этот принцип был прямо вдохновлён опытом классической анимации: художники Disney перенесли на архитектурную среду принципы мультиплановой камеры, монтажной логики и сценического перехода. Именно поэтому в их описании встречается характеристика: «тёмные поездки были усовершенствованы благодаря знакомству компании с анимацией <…> сцены выстраивались пространственно и „анимировались“ в маршрут движения»**. Пространство здесь не существует само по себе: оно создаётся так же, как и кадр в анимации, — через последовательное раскрытие фрагментов мира, где движение зрителя аналогично движению камеры.

** англ.“dark rides were refined via the company’s familiarity with animation <…> scenes arranged spatially and ‘tweened’ into the ride’s route» (источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60.)

слева — Последовательность «Итальянская деревня» из мультфильма Пиноккио; справа — Мосты и пространственные зоны аттракциона Pirates of the Caribbean в Disneyland.

В этом отношении показателен анализ тёмного аттракциона в Диснейленде Pirates of the Caribbean. Исследователи прямо сопоставляют его с мультиплановой камерой, применённой студией Disney в Pinocchio. В обоих случаях пространство строится как многослойная композиция, в которой участник движется сквозь тщательно выстроенную глубину: «Pirates of the Caribbean перемещает зрителей через трёхмерные пространства так же, как мультиплановая камера делает это в Pinocchio <…> это не совсем похоже на реальность, но пространство все еще ощущается убедительным». Важно отметить, что эта убедительность не обусловлена материальностью, а создаётся режиссурой и контролем восприятия: архитектура становится функцией медиа, а не наоборот.

** англ.“Pirates moves its viewers through three-dimensional spaces, just as the multiplane camera does in Pinocchio <…> not quite reality but believable space»» (источник: Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60.)

Проезд под вторым мостом на аттракционе Pirates of the Caribbean в Disneyland.

Этот пример важен, поскольку именно тематические парки впервые формируют новую модель пространственного опыта, в которой пространство мыслится как сцена, а движение — как навигация внутри нарратива. Именно поэтому Готтвальд и Тёрнер-Рахман утверждают, что современные игровые «открытые миры» по своей сути представляют собой «виртуальный тематический парк».***

Это наблюдение особенно значимо и для теории цифрового пространства: в отличие от реального города, где архитектура следует функциональным, конструктивным и социальным требованиям, цифровой мир создаётся прежде всего как пространственный опыт, структурированный драматургией, игровыми задачами и режимами взаимодействия.

***Dave Gottwald, Greg Turner-Rahman, The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode. In: The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, 2019, pp. 41–60.

Переходя от тематизированных физических пространств к видеоиграм, Готтвальд и Тёрнер-Рахман подчеркивают, что эволюция игровых миров развивалась параллельно анимации: от упрощённых графических схем к детализированным, глубоко артикулированным трёхмерным окружениям. При этом степень погружения в игру определяется не только реалистичностью изображения, но и совокупностью социальных, пространственных и игровых факторов, которые формируют целостный опыт.

История видеоигр начинается с предельно ограниченных форматов. Pong (1972) представлял собой статичную плоскость, где всё происходящее целиком определялось правилами игры, а возможность исследовать пространство отсутствовала как категория. Тем не менее стремление «расширить» плоскую среду проявилось практически сразу. Уже в Spacewar! (1962) графика, построенная на электронном пучке, позволяла воспроизводить подобие глубинных структур — пусть и в виде каркасных моделей. Векторные аркады унаследовали этот принцип: используя минимальные средства, они создавали иллюзию объёмности.

скриншот из игры pong и super mario

С усложнением технологий менялась и логика визуального построения мира. Появление bitmap-графики в Pac-Man (1980) или горизонтальный скроллинг в Super Mario Bros. (1985) создавали ощущение движения внутри среды, хотя сами пространства оставались линейными и подчинёнными геймплейной траектории. Авторы описывают этот этап как особый «графический режим»: когда визуальный язык, техническая база и игровые механики неразрывно связаны друг с другом. Для обозначения этой совокупности они вводят понятие миз-ан-имаж — режим, где изображение и взаимодействие с пространством образуют единый технологический и художественный узел.

Точка зрения игрока в GoldenEye 007.

Качественный перелом произошёл тогда, когда игры начали выходить за пределы навигации и предложили игроку вмешиваться в саму структуру пространства. Наиболее заметные новации появились в шутерах от первого лица. Wolfenstein 3D (1992) впервые дал возможность рассматривать мир глазами персонажа, превращая виртуальный уровень в последовательность «комнат» и «коридоров», организованных через перспективу субъекта. Doom (1993) укрепил этот подход, а GoldenEye 007 (1997) развил его в сторону кинематографичности: уровни проектировались как вариации съёмочных площадок, заимствуя визуальные мотивы и драматургию фильма. Это наполнило виртуальное пространство узнаваемыми сценами, создало ритм и структурные акценты.

Именно в GoldenEye исследователи видят прямую перекличку с тематическими аттракционами. Игрок перемещается не просто по пространству, а по цепочке концентрированных визуальных и сюжетных эпизодов — как посетитель Pirates of the Caribbean. Здесь впервые возникает «полнота погружения»: мир становится не только маршрутом, но и системой сцен, в которых можно исследовать, наблюдать, взаимодействовать.

Лифт как пространственный переход в Half-Life.

Следующая крупная веха — Half-Life (1998). Разработчики отказались от привычного деления уровней загрузочными экранами и интегрировали переходы в само пространство. Лифты, технические коридоры и переходные зоны одновременно служат и элементами повествования, и местами скрытой подгрузки новых данных. Это напоминает монтажные решения аттракционов Disney, где переход между сценами встроен в непосредственное движение посетителя.

В Half-Life 2 (2004) эта модель получила дальнейшее развитие благодаря движку Source. Детализированная физика, динамическое освещение и более непрерывный нарратив создавали ощущение «живого» мира, где игрок способен не только перемещаться, но и активно воздействовать на предметы. Исследователи сравнивают роль Source с анимационной многоплановой камерой: обе технологии позволяют проектировать глубину и структуру движения внутри сцены, обеспечивая последовательную, но динамичную трансформацию взгляда.

Half-Life, 1998, Valve

Завершая анализ, Готтвальд и Тёрнер-Рахман подчеркивают: сегодня мы существуем в множестве гибридных пространств — как материальных, так и цифровых — которые уже давно не подчиняются традиционной архитектурной логике. Их объединяет подчинённость кинематографической грамматике: способы проектирования среды перенимают принципы движущегося изображения.

Авторы выделяют две ключевые формы, в которых проявляется этот переход:

1. Тематический парк. Реальное пространство, организованное как монтажная цепочка сцен, где зритель движется по заранее продуманному маршруту.

2. Открытый мир видеоигры. Цифровая среда, использующая ту же логику последовательного погружения, но обладающая большей интерактивностью и вариативностью.

При этом граница между архитектурой и игровым дизайном фактически исчезает: те же инструменты — Unity, Unreal Engine, Maya, Revit — используют и архитекторы, и разработчики игр. В результате проектирование физических и виртуальных пространств объединяется общей кинематографической логикой и ожиданиями пользователей.

Онтология цифрового пространства: процедурность и отсутствие изначального контекста

No Man’s Sky, 2016, Hello Games

Понимание природы цифрового пространства предполагает не только техническое описание его структуры, но и анализ тех условий медиа, которые определяют способы его восприятия, интерпретации и использования. Видеоигровое пространство не является «цифровым аналогом» физической среды: оно существует в совершенно иной онтологической плоскости, поскольку не имеет природных ограничений, а задаётся правилами и алгоритмами; не существует до контакта с игроком, а проявляется в акте взаимодействия с ним.

Майкл Нитше в своей книге «Video Game Spaces» последовательно показывает, что пространство игры следует рассматривать прежде всего как процедурно сконструированную реальность, для которой физические законы, архитектурная логика и историчность не являются обязательными, а приобретают смысл только в результате намеренного дизайнерского решения.

скриншот из игры

Одним из ключевых тезисов Нитше является утверждение о том, что все видеоигровые пространства являются симуляциями — но симуляциями особого рода. Если научная или инженерная симуляция стремится к максимальной точности отражения реального процесса, то симуляция в игре, напротив, строится для создания опыта, а не знания. Как пишет Нитше, все пространства в видеоиграх порождаются математическими моделями, которые сами по себе не несут смысла, поскольку не имеют отношения к физическому миру.*

* Nitsche M. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Worlds / Michael Nitsche. — Cambridge, MA; London: MIT Press, 2008. — 256 p.

Отсюда вытекает важнейшее свойство цифрового пространства — отсутствие изначального контекстуального наполнения. В отличие от городской площади, античного храма или ландшафта, которые имеют культурную историю, материальную структуру и социальную функцию, цифровая среда не содержит в себе ничего, кроме набора алгоритмов. Именно поэтому Нитше настаивает на том, что пространство в игре может стать осмысленным только при условии правильной презентации и структурирования.

Другими словами, дизайнер не «строит» пространство — он создаёт условия, при которых абстрактная цифровая структура становится воспринимаемой и интерпретируемой средой.

Это позволяет подойти к первому фундаментальному определению цифрового пространства:

Цифровое пространство — это интерактивная, алгоритмически заданная виртуальная среда, воспринимаемая как пространство благодаря наличию структурной логики, ориентации, навигации и телесно-когнитивного опыта пользователя.

С философской точки зрения цифровое пространство является тем, что Анита Лейрфолл называет «пространством знаков» — средой, где любой элемент читается через опыт физического мира, но сам не является телом или материальным объектом. Его границы заданы не материалом, а логикой кода, интерфейсом и доступностью действий, что приближает цифровое пространство к понятию «конструируемой среды» у Анри Лефевра, но переносит производство этой среды в область вычислительных процессов.

Такое понимание объясняет, почему разработка пространства в играх не сводится к только к архитектурному моделированию или художественной композиции. Цифровая среда становится пространством не благодаря своей геометрии, а благодаря читаемости и интерактивности — тем аспектам, которые позволяют игроку интерпретировать происходящее в координатах действия.

скриншот из игры

В отличие от материального пространства, цифровая среда не обладает никакими ограничениями, кроме тех, что заложены в систему правил: возможности игрока определяются не физикой, а алгоритмами.

И всё же игрок интуитивно воспринимает это пространство как архитектурное — потому что восприятие цифровой среды основывается на тех же когнитивных и феноменологических механизмах, которые применяются при чтении реального мира. Именно поэтому в рамках данного исследования цифровое пространство рассматривается как интерактивная форма, в которой архитектурность проявляется как структура взаимодействия, организация опыта и система смыслов.

Игровое пространство: структура действия, рамки игры и механическая формообразующая роль правил

Manifold Garden, 2019, William Chyr Studio

Если цифровое пространство как таковое является процедурной конструкцией, лишённой изначального содержания, то игровое пространство — это результат преобразования абстрактной цифровой среды в особую форму деятельности. Игровое пространство не равно цифровому: оно возникает лишь тогда, когда математическая структура начинает функционировать в режиме play, то есть в режиме действования, подчинённого правилам, целям и ограничениям.

Именно в этом процессе цифровое пространство становится игровым пространством — средой, где действия игрока приобретают смысл, где задано поле возможностей и где архитектура мира выступает не как оформление, а как условие действия.

скриншот из игры

Истоки этого понимания можно проследить в классических теориях игр. Хёйзинга в своей книге «Homo Ludens» в 1938 году определил игру как добровольную деятельность, происходящую внутри ограниченного пространства и времени, подчинённую правилам, которые имеют обязательную силу, но не несут утилитарной цели.

Пространство игры, которое он обозначил метафорой «магического круга», является областью, где обычные законы мира уступают место особым правилам. Именно эти правила формируют специфическую реальность игры: пространство в ней не просто сцена, а «рамка смыслов», позволяющая действиям обрести направленность и значимость.

Это понимание оказывается фундаментальным для анализа видеоигр, поскольку в электронных медиа связь между пространством и правилами проявляется особенно явно. Майкл Нитше подчёркивает, что игровое пространство — это не визуальное окружение, а «совокупность возможностей действия, встроенных в пространственную структуру»*. В отличие от городской среды, где действие игрока ограничено физическими законами, в игре возможные действия определяются механикой, то есть набором формальных правил. Эти правила, однако, всегда пространственны по своей природе: они указывают, где можно пройти, что можно открыть, какие области доступны, как устроены границы. Поэтому игровое пространство можно определить как структуру возможностей, организованную в пространственной форме.

При этом Нитше подчёркивает важную особенность: игровое пространство не существует до действия. Оно проявляется в процессе взаимодействия, когда игрок интерпретирует элементы среды как функциональные объекты и связывает их с возможностями своего аватара. Тем самым пространство игры формируется как «интерактивная топография», в которой каждый объект, каждое препятствие, каждая поверхность получает значение только тогда, когда становится частью поведения игрока. Например, стена в игре — это не только визуальная граница, но и элемент механики: она может быть препятствием, укрытием, поверхностью для платформинга или маркером маршрута. Её смысл не содержится в форме, а возникает из affordance — того, что она позволяет или запрещает делать.

*Nitsche M. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Worlds / Michael Nitsche. — Cambridge, MA; London: MIT Press, 2008. — 256 p.

Эта связь между восприятием пространства и механикой особенно заметна в тех случаях, когда цифровая среда использует архитектурные формы только как условные обозначения. Анита Лейрфолл, говоря о виртуальной реальности как «пространстве знаков», отмечает, что игрок распознаёт двери, лестницы, коридоры не потому, что они материальны, а потому, что они апеллируют к его физическому опыту и означают определённое действие. Виртуальная дверь — это знак «можно войти»; виртуальная лестница — знак «можно подняться»; коридор — знак «маршрут».

Таким образом, игровое пространство является семиотическим: оно передаёт смысл через знаки, которые провоцируют действие.

скриншот из игры

Готтвальд и Тёрнер-Рахман, анализируя игры с открытым миром, подчёркивают, что пространства игр создают «искусно направленное чувство места и контекста в вымышленной вселенной» («an expertly directed sense of place and context in a fictional universe»)*. Эта направленность возникает потому, что пространство игры не является нейтральным: оно всегда выстраивает траектории, расставляет акценты и задаёт пределы.

Так, в Grand Theft Auto V каждая улица, мост или видовой коридор служит определённой игровой функции — будь то ориентирование, управление темпом движения, создание напряжения или подготовка к событию. Иными словами, архитектура здесь является механикой, а не декорацией.

*Gerber A., Götz U. (ed.). Architectonics of Game Spaces: The Spatial Logic of the Virtual and Its Meaning for the Real. — transcript Verlag, 2020. — Т. 50.

скриншот из игры

Игровое пространство всегда является технологическим: оно построено вокруг целей и задач. В этом смысле оно отличается от цифрового пространства в целом, которое может быть пустым или абстрактным. Игровое пространство возникает там, где поставлены цели, где определены выигрыши и потери, где правила связывают действия с результатами. Джейн Макгонигал, анализируя игры как системы, подчёркивает, что именно правила «освобождают креативность и стратегическое мышление», превращая пространство игры в место эксперимента и действия. В этом смысле архитектура игрового пространства — это архитектура задач: она определяет, где и как игрок будет действовать, какие возможности будут ему доступны и какие ограничены.

Следовательно, игровое пространство следует понимать как процедурно и механически организованную среду, которая превращает цифровую структуру в пространстве игры. Его онтологические свойства заключаются в следующем:

1. Игровое пространство существует только в момент действия.

Когда игрок прекращает взаимодействие, пространство теряет свою игровую природу и возвращается к состоянию цифровой структуры.

2. Игровое пространство формируется правилами, а не визуальной формой.

Физические объекты являются лишь носителями правил и возможностей действия.

3. Игровое пространство является семиотическим и функциональным.

Каждый объект обозначает действие, а не только изображает форму.

4. Игровое пространство обладает направленностью.

Оно «ведёт» игрока через механики, задачи и цели, создавая структуру опыта.

5. Игровое пространство является архитектурным в функциональном смысле.

Оно организует движение, структурирует поведение и задаёт логику действия.

Интерактивность как форма пространственного восприятия и принцип организации цифровой среды

скриншот из игры

Интерактивность традиционно рассматривается как ключевое свойство видеоигр, однако в контексте пространственного анализа она приобретает особый, фундаментальный смысл.

В отличие от кино или театра, где пространство раскрывается зрителю как завершённая композиция, в игре пространство существует только в той мере, в какой игрок способен действовать в его пределах. Интерактивность превращает пространство из объекта созерцания в процесс, из сцены — в поле возможностей, из визуальной конструкции — в среду, которая раскрывается через действия игрока. Поэтому для понимания архитектурности игры необходимо рассматривать интерактивность не как механизм управления, а как способ пространственного восприятия, определяющий онтологию игрового мира.

Майкл Нитше подчёркивает, что пространственность видеоигр не может быть сведена к визуальной трёхмерности или фотореалистичной графике; она коренится в самой интерактивной природе медиума. По его словам, взаимодействие делает пространство доступным «так же, как архитектурные структуры делают доступным физический мир»*.

Эта формулировка чрезвычайно показательна. Она указывает на то, что цифровое пространство приобретает статус пространства только через действия игрока, так же как физическая архитектура приобретает смысл через движение человека в её пределах. Если в материальном мире форма определяет возможность перемещения, то в игре движение определяет форму, поскольку только действия игрока выявляют структуру игровой среды.

Такой перенос акцента с формы на действие позволяет понять, что интерактивность является не дополнительным компонентом цифровой среды, а способом её существования. Если цифровое пространство как таковое является процедурным и лишённым контекста, то интерактивность превращает его в воспринимаемую, интерпретируемую и значимую среду. Взаимодействие здесь выступает аналогом феноменологического опыта в физическом мире: оно создаёт «переживаемое пространство» (lived space), в котором предметы и структуры приобретают значение, а маршруты — форму. Разница заключается лишь в том, что в игре это переживание возникает не на основе физической телесности, а благодаря связке интерфейс — аватар — действие.

*Nitsche M. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Worlds / Michael Nitsche. — Cambridge, MA; London: MIT Press, 2008. — 256 p.

скриншот из игры

Посредничество между игроком и цифровым миром придаёт интерактивности специфический характер. Как отмечает Перес Индавереа, исследующая пространственность видеоигр через призму феноменологии пользовательского интерфейса, игрок не находится внутри цифрового мира; его присутствие основано на последовательности откликов системы на его действия. Это создаёт иллюзию телесности, в которой движение контроллера преобразуется в движение в пространстве, а границы экрана воспринимаются как границы мира. Индавереа подчёркивает, что в процессе игры пользователь забывает о технологическом посредничестве — он видит мир, а не экран. Такой эффект, который она вслед за Жижеком называет «прозрачностью интерфейса», формирует специфическую форму пространственного восприятия: цифровое пространство переживается как автономное, хотя в действительности оно существует только в момент взаимодействия.

скриншот из игры

Важнейшим компонентом этого взаимодействия является аватар — фигура, через которую игрок присутствует в мире. Нитше настаивает на том, что аватар не является персонажем в традиционном смысле слова; он является «пространственным посредником» (spatial mediator), который соединяет действия игрока с архитектурой мира.

Именно через аватар реализуется фундаментальная особенность интерактивного пространства: игрок «занимает» точку зрения внутри мира, а не наблюдает за ним извне. Даже когда камера отделена от персонажа, восприятие пространства основано на ощущении внутреннего участия. Аватар создаёт эффект расположенности внутри среды, который делает возможным восприятия пространства как опыта действия.

Однако интерактивность не является только способом восприятия; она обладает структурно-организующей силой. Пространство игры создаётся таким образом, чтобы взаимодействие с ним было возможным, понятным и направленным. В этом отношении архитектура игры выполняет функцию интерфейса: формы, масштабы, ритмы и последовательности пространства направляют поведение игрока, обеспечивая логичность и читаемость среды.

Здесь также проявляется фундаментальное различие между цифровым пространством и игровым: цифровое пространство может быть произвольным и абстрактным, но игровое пространство обязано быть структурированным, поскольку от этого зависит возможность действия. Если в материальном мире человек интуитивно ориентируется за счёт своего телесного опыта, то в игре ориентирование должно быть заложено в самом пространстве: свет, масштаб, повторяющиеся мотивы.

скриншот из игры

Ключевым моментом является то, что интерактивность формирует интерпретацию пространства. В играх, как подчёркивает Нитше, существуют элементы, вызывающие нарративные ассоциации — evocative narrative elements. Они не содержат истории сами по себе, но запускают процесс понимания, связанный с действиями игрока.

Разрушенное здание, заброшенная улица, запертая дверь — всё это приобретает смысл не только визуально, но и функционально. Пространственная атмосфера становится частью механики, а механика — частью интерпретации мира. Таким образом, интерактивность превращает пространство в совокупность знаков, каждый из которых связан с возможностью действия или с его ограничением.

скриншот из игры

Отсюда вытекает важный теоретический вывод: интерактивность является тем механизмом, который делает возможным само существование игрового пространства. Она превращает цифровую среду в сеть отношений, в которой игрок занимает активную позицию и где архитектура мира раскрывается через действие. Поэтому интерактивность в полной мере выполняет роль архитектурного принципа: она организует пространство, определяет его структуру и формирует способ восприятия.

Левел-дизайн как архитектурная практика: структура действий, организация опыта и отличие от визуального окружения

скриншот из игры

В теориях видеоигр нередко возникает представление о том, что пространство игры — это прежде всего визуальная среда, созданная художниками окружения, то есть environment artists. Однако подобное понимание существенно искажает реальную природу пространственной организации в играх. Визуальная форма мира, каким бы выразительным или реалистичным он ни был, сама по себе не создаёт игрового пространства. Она лишь предоставляет материал, который обретает структуру и смысл в результате тех решений, которые принимают дизайнеры уровней — level designers. Именно они определяют, как пространство будет функционировать, какие действия оно будет поддерживать, какой опыт порождать. Поэтому level design следует рассматривать не как аспект художественного оформления, а как разновидность проектирования среды, ближе стоящую к архитектуре и сценографии, чем к визуальному искусству.

скриншот из игры

Майкл Нитше подчёркивает, что пространство игры должно быть «сделано доступным» игроку, и этот процесс предполагает последовательную организацию маршрутов, целей и возможных действий. Он отмечает, что видеоигровые пространства структурируются теми же принципами, что и архитектурные: переходами, проницаемостью, ориентацией, точками обзора, функциональными зонами. Но, в отличие от реальной архитектуры, где структура пространств определяется физическими законами и утилитарностью, в игре архитектура является инструментом геймплея.

Пространство, по Нитше, представляет собой «комбинацию структуры, презентации и функциональности», где структура задаёт логику движения, презентация определяет визуальную читаемость, а функциональность формируется правилами и задачами. Эти три элемента работают только тогда, когда объединены дизайнерским замыслом, — и именно на их объединение направлена работа дизайнера уровней.

Сходную мысль развивает Кристофер Тоттен в книге «An Architectural Approach to Level Design», подчеркивая, что архитектурная теория и практика предоставляют геймдизайнерам язык для организации опыта. Он отмечает, что уровни в игре представляют собой «архитектуру, созданную для действий», поскольку их главная цель — не отражать реальность, а направлять поведение игрока, обеспечивая понятность и выразительность пространства.

В этом отношении важно понимать различия между художниками по окружению (environmental artists) и дизайнерами уровней (level designers).

Художники окружения создают визуальную оболочку мира — модели, материалы, атмосферу, освещение. Их задача состоит в том, чтобы пространство выглядело убедительно или стилистически цельно. Однако визуальная выразительность не гарантирует игровой функции.

Дизайн уровней определяет, как именно игрок будет ориентироваться в этом пространстве, какие участки будут важными, какие второстепенными, какие зоны будут безопасными, а какие — нет. Если environmental art отвечает за «вид», то level design — за функцию пространства.

Не случайно многие исследования обращают внимание на то, что архитектурность игровых миров проявляется прежде всего через функциональность. В тематических парках, анализируемых Готтвальдом и Тёрнер-Рахманом, каждая архитектурная форма служит задаче управления вниманием посетителя: перспективные оси, переходы, смена масштабов направляют движение и создают эффект погружения. Эта логика оказывается чрезвычайно близкой уровневому дизайну. Игровая среда, как и аттракцион, строится вокруг траектории, которую должен пройти пользователь, но в отличие от аттракциона, игра предоставляет вариативность и свободу. Поэтому level design должен предугадать поведение игрока, создавая такие формы и структуры, которые будут «манить», «вести», «сдерживать» или «ускорять» движение.

скриншот из игры

В этом смысле level design можно определить как архитектуру поведенческих возможностей. Это проектирование не столько пространства, сколько ситуаций в пространстве, которые организуют игровой опыт. Нитше отмечает, что каждая часть игрового мира должна обладать функциональной значимостью: она либо создаёт вызов, либо предоставляет ресурс, либо формирует понимание мира.

Архитектура как медиум игры: структурирование поведения, формирование смысла и основание цифрового пространства

скриншот из игры

Если предыдущие разделы позволили определить цифровое пространство как процедурную структуру, игровое пространство как систему действий, а интерактивность как способ его восприятия и формообразования, то теперь необходимо подойти к итоговому и принципиальному вопросу: каким образом архитектура становится частью видеоигры.

В современном исследовательском дискурсе архитектура и игра всё чаще описываются не как две независимые сферы, но как взаимно определяющие формы пространственного опыта. Это не означает, что игры являются архитектурными объектами или что архитектура стремится быть игрой; речь идёт о более глубоких закономерностях: архитектура и игра разделяют общую пространственную логику, основанную на действиях, маршрутах, сценариях и опыте присутствия.

скриншот из игры

Видеоигры, как указывает Майкл Нитше, являются медиумом с «внутренне присущей пространственностью». Это фундаментальное отличие: игровой опыт не движется по заранее определённой линии, а разворачивается через действия пользователя в пространстве, где каждый шаг, поворот или взаимодействие порождает новые возможности. Именно поэтому Нитше подчёркивает, что исследование видеоигр требует обращения к архитектуре и феноменологии пространства: только они предоставляют инструменты для анализа того, как человек ориентируется, действует и воспринимает среду.

Кристофер Тоттен развивает эту мысль дальше, показывая, что архитектура и дизайн уровней имеют общую цель — организацию опыта в пространстве.

Архитектор, проектируя здание или городскую среду, создаёт структуры, которые направляют людей по определённым маршрутам, формируют «отношения» между частями пространства и задают динамику восприятия. Тоттен подчёркивает, что архитектура обладает аффективной и функциональной силой: она определяет, как человек будет чувствовать себя в пространстве, как он будет двигаться и как будет воспринимать окружающее. В игре эти функции становятся ещё более очевидными: пространственная структура непосредственно определяет игровой опыт, а вариативность действий игрока делает архитектурные решения критически значимыми.

скриншот из игры

Из этого следует, что архитектура в играх не сводится лишь к наличию зданий или городов в виртуальном мире, а служит структурным принципом, определяющим, каким образом пространство становится игрой. Организация уровней, маршрутов, переходов и визуальных ориентиров — всё это элементы архитектурного мышления, адаптированные для интерактивного медиума. Они формируют логическую, эмоциональную и механическую структуру игры, делая её мир доступным для восприятия и действия. В этом контексте архитектура становится тем самым посредником, который связывает правила, пространство и поведение, обеспечивая возможность игры как процесса.

Nitsche M. Video Game Spaces: Image, Play, and Structure in 3D Worlds / Michael Nitsche. — Cambridge, MA; London: MIT Press, 2008. — 256 p.

Totten C. W. An Architectural Approach to Level Design / Christopher W. Totten. — 2nd ed. — Boca Raton: CRC Press (Taylor & Francis Group), 2019. — 626 p.

Dimopoulos K. Virtual Cities: An Atlas & Exploration of Video Game Cities / Konstantinos Dimopoulos; illustrations by Maria Kallikaki. — Boston: Countryman Press, 2020. — 224 p.

Jenkins H. Game Design as Narrative Architecture / Henry Jenkins. — [электронный ресурс] — 2004. — 13 p. URL: https://www.dashanasonova.com/jenkins-henry-game-design-as-narrative-architecture

(дата обращения: 11.11.2025).

Videogame Atlas: mapping interactive worlds / you+pea (Ed./author). — London: Thames & Hudson, 2022. — 288 p.

Architectonics of Game Spaces: The Spatial Logic of the Virtual and Its Meaning for the Real / ed. (сборник)

Kirkpatrick G. Aesthetic Theory and the Video Game / Graeme Kirkpatrick. — Manchester: Manchester University Press, 2011. — 247–256 p.

Bogost I. Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames / Ian Bogost. — Cambridge, MA: The MIT Press, 2007. — 450 p.

Urban Play and the Playable City: A Critical Perspective / eds. Y. Chisik, B. Schouten, M. Thibault, A. Nijholt et al. — Lausanne: Frontiers Research Foundation (Frontiers in Computer Science), 2022. — 106 p.

Lynch K. The Image of the City / Kevin Lynch. — Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1960. — 194–208 p.

McLaren-Gradinaru M., Burles F., Protzner A. B., Iaria G. The cognitive effects of playing video games with a navigational component / M. McLaren-Gradinaru et al. — Telematics and Informatics Reports, 2023.

Gottwald D., Turner-Rahman G. The End of Architecture: Theme Parks, Video Games, and the Built Environment in Cinematic Mode / Dave Gottwald, Gregory Turner-Rahman. — The International Journal of the Constructed Environment, vol. 10, no. 2, Apr. 2019, p. 41–60. DOI: 10.18848/2154-8587/CGP/v10i02/41-60. (дата обращения: 05.11.2025)

Cities: Skylines: галерея / VGTimes: сайт. URL: https://vgtimes.com/games/cities-skylines/screenshots/cities-skylines/ (дата обращения: 12.11.2025)

«Столица No Man’s Sky». Город Colossal Archive City — рукотворный город… / DTF.RU: сайт. URL: https://dtf.ru/id17216/1737451-stolica-no-mans-sky-gorod-colossal-archive-city-rukotvornyi-gorod-v-stile-kiberpank-postroennyi-igrokami (дата обращения: 06.11.2025)

Делимся своими городками, в честь выхода Cities: Skylines II / Red Wolf. DTF.RU: сайт. URL: https://dtf.ru/games/2206048-delimsya-svoimi-gorodkami-v-chest-vyhoda-cities-skylines-ii (дата обращения: 05.11.2025)

What can architects learn from No Man’s Sky? / Kill Screen: сайт. URL: https://www.killscreen.com/can-architects-learn-no-mans-sky/ (дата обращения: 14.11.2025)

No Man’s Sky [Электронный ресурс]: игра / Hello Games. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/275850/No_Mans_Sky/ (дата обращения: 19.11.2025)

Journey [Электронный ресурс]: игра / thatgamecompany. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/638230/Journey/ (дата обращения: 17.11.2025)

Assassin’s Creed: Единство [Электронный ресурс]: игра / Ubisoft. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/289650/Assassins_Creed_Edinstvo/ (дата обращения: 17.11.2025)

Manifold Garden [Электронный ресурс]: игра / William Chyr Studio. Steam. URL: https://store.steampowered.com/app/473950/Manifold_Garden/ (дата обращения: 19.11.2025)