Игроки против разработчиков

10.05.2025. Пост в блоге Ilinx: об играх и людях

Спасибо за отклики и комментарии к стартовому посту! Кажется, тема волнительная и актуальная. Жаркая дискуссия под сотню комментов только обрадовала))

Не медля, расскажу вкратце про недавний кейс.

Где-то полгода назад вышел многопользовательский градостроительный симулятор, Aglomeration. Условно, там можно строить и менеджить свой город в пределах определённой территории (в лучших традициях жанра), и налаживать отношения с городами других игроков.

В первые месяцы после релиза игры, территории под застройку выдавались игрокам поровну. Затем, видимо, кто-то очень умный в студии решил, что нужно расширять модель монетизации — и разработчики ни с того ни с сего ввели премиум-подписку. Основная привилегия, которую она даёт — несколько дополнительных зон для строительства. Но чтобы их застолбить и оставить за собой, премиум-игрок должен что-нибудь на них построить в течение энного времени.

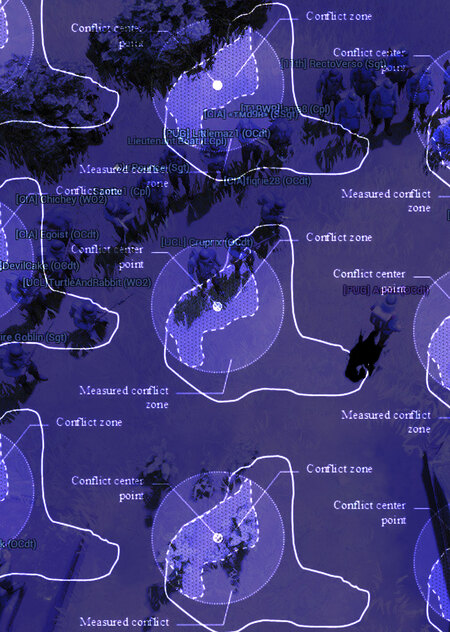

Собсно, произошло ожидаемое — премиум-игроки начали ставить на все свои территории это самое «что-нибудь»: бесполезные автодороги или вечные недострои, заборы вокруг случайных кусков ландшафта, какие-нибудь одинокие мусорные полигоны. После этого, как правило, территория никак не осваивается дальше. Такие действия премиум-игроков блокируют обычным игрокам возможность строить на этих зонах междугороднюю инфраструктуру.

Как повели себя обычные игроки? Одни никак особо не отреагировали; или просто ушли на серверы, где поменьше игроков с премиум-подписками. Но другие начали — внимание! — массово, почти на всех серверах игры, устраивать блокады премиум-городов, уличённых в «несправедливом захвате земли». Лишать доступа к порту, например, если сам город не портовый. И требовать от разработчиков переделать или вообще убрать из игры премиум-подписку — или хотя бы пофиксить механику, из-за которой начался весь сыр-бор.

Сейчас это переросло в полноценное движение, у которого есть свои соцсети, сайт, ютуб-канал. Назвались они «Hansa», то есть Ганза. По всей видимости, в честь средневековой ганзейской лиги вольных городов. Знаю одного юзера, который сейчас пишет гимн для этой Ганзы (я не шучу).

Разработчики вроде как пообещали пресс-релиз насчёт ситуации, но больше никак не реагировали.

Этот кейс для меня ярко показывает, как видеоигра может «выйти из-под контроля» студии и стать пространством политического по своему размаху столкновения. У каждой из сторон здесь — свои интересы, свой взгляд на происходящее. Для многих Aglomeration теперь превратился из простой градостроительной песочницы в нечто вроде симулятора международных отношений… Игра чуть ли не сменила жанр :)

Будь я на месте разработчиков, я бы взял этот сдвиг на заметку и сел за стол переговоров, чтобы поговорить с сообществом про то, как можно развивать игру дальше. Худший исход — это если они просто начнут банить «ганзейцев» за блокаду премиум-игроков, так как те теперь встроены в принятую студией модель монетизации.

В общем, ситуация для игры решающая.

НА ЧЬЕЙ ТЫ СТОРОНЕ?

Foxhole от студии Siege Camp — многопользовательская стратегия в реальном времени, реалистично симулирующая непрекращающийся военный конфликт между двумя сторонами — «Стражами» (Wardens) и «Колонистами» (Colonials). Игроки произвольно выбирают роль в поддержании военной машины той или иной стороны — сражаться на фронте, партизанить или обеспечивать логистику [5].

В начале 2022-го года около 1800 игроков, занимающих логистические роли, объединились в профсоюз и объявили стачку, чтобы добиться от разработчиков изменения некоторых игровых механик, затрудняющих логистику [6].

Активисты профсоюза, образованного среди логистов фракции Стражей, даже вышли на контакт с представителями противоборствующей фракции. Так это описывает один из участников стачки:

«Мы подумали, знаешь — а что если Колонисты сталкиваются с теми же самыми проблемами? Мы не можем быть одни такие. Несколько наших приняло решение связаться со стороной Колонистов, и уже произошли некоторые предварительные беседы» [7].

Грузовики, управляемые игроками-логистами и перевозящие военную технику — скриншот игрового экрана Foxhole [8].

На сайте профсоюза, названного L.O.G.I. (logiunion.com) можно найти открытое письмо разработчикам; объявление о забастовке; программное заявление; видеозапись круглого стола, проведённого активистами профсоюза; и неофициальный гимн, представляющий собой кавер на классику американской профсоюзной протестной музыки — Which Side Are You On? («На чьей ты стороне?») [9].

В программном заявлении профсоюз сообщает, что стремится открыть диалог с разработчиками о болевых точках и проблемах в устройстве игровых механик. Они готовы предоставлять разработчикам количественные данные, структурированную обратную связь от игроков, и собираются регулярно делать публичные критические отчёты о любых багах (поломках игровых систем) или вводимых в игру обновлениях. В качестве одной из главных проблем они заявляют острый дефицит коммуникации между разработчиками и игроками [9].

ВИДЕОИГРЫ ПРОТИВ КОНТРОЛЯ

Лиам Митчелл посвящает свою книгу именно таким видеоигровым практикам: бросающим вызов власть разработчиков. Этим обусловлен её подзаголовок: Videogames against Control («видеоигры против контроля»). Автор концентрируется на примерах видеоигрового дизайна и способов играния (design and play), которые подрывают «фантазию контроля», обеспечивая пространство для игривой (playful) «имманентной критики» [Mitchell 2018: 215] — то есть такой критики, которая разворачивается процессуально и «встроенно» (embedded), с участием самогó критикуемого объекта, и в случае игр — «в действии и этосе играния как такового» [Mitchell 2018: 215]. К примеру, игривое нарушение правил может быть рассмотрено как имманентная критика этих правил.

Чтобы описывать весь спектр «неподконтрольных» игровых практик, Митчелл обращается к понятию «метагейминг» — так, как оно описано в книге Стефани Болук и Патрика Лемьё Metagaming: Playing, Competing, Spectating, Cheating, Trading, Making, and Breaking Videogames (2017). Как мы говорили раньше, мета-игра — это нечто вроде «расширенно понятой» видеоигры, её «экосистемы». По Болук и Лемьё, мета-игра коллективно и творчески порождается множеством акторов в ходе метагейминга.

Некоторые формы метагейминга перечислены в названии книги: «играть, соревноваться, быть зрителем, жульничать, торговать, создавать и ломать видеоигры». Митчелл относит к нему моддинг («фанатскую» модификацию программного обеспечения игры), стриминг (онлайн-трансляцию игрового процесса), контрплэй (намеренное пренебрежение целями или правилами игры) — и в целом использование игровых продуктов помимо задумок их разработчиков или издателей, часто в комбинации с не-игровым ПО или вне-игровыми медиа. Одним из ярких примеров для Митчелла становится «спидран» ('speedrun', соревновательное прохождение игры с максимально возможной скоростью) как разновидность «суперплэя» — метагейм-практик, призванных продемонстрировать неожиданно исключительный уровень мастерства во владении игровыми системами [Mitchell 2018: 151]. Описанные Сарой Стэнг формы действительной агентности игроков так же можно отнести к метагеймингу.

Метагейм простирается за пределы ограничений, создаваемых для игр «гарантиями к электронному оборудованию, упакованными продуктами, интеллектуальной собственностью на код, пользовательскими лицензиями, цифровыми правами» [Boluk & LeMieux 2017]. Метагейм имеет неоднородную структуру: одна мета-игра может состоять из нескольких мета-игр поменьше.

«Метагейминг подрывает власть видеоигр как объектов с чётким авторством (authored objects), упакованных продуктов, интеллектуальной собственности и закопирайченного кода — посредством превращения ПО с единственным назначением (single-use software) в материал для создания множества мета-игр.»

[Boluk & LeMieux 2017]

Митчелл посвящет отдельный параграф феномену контрплэя (counterplay, «контр-игры»), когда игроки, намеренно или нет, играют вразрез с задумками разработчиков [Mitchell 2018: 142]. Он обращается к типологии, предложенной Бернардом Сьютсом на основе описания динамики нарушения игровых правил, данного Хёйзингой: «Фланёр (trifler) признаёт правила <игры>, но не цели; шулер (cheat) признаёт цели, но не правила; <…> нарушитель игры (spoilsport) не признаёт ни правил, ни цели» [Mitchell 2018: 142; по: Suits 2014].

Для Хёйзинги действия шулера или нарушителя способствуют краху игрового мира; фигуру фланёра же, по мнению Митчелла, он незаслуженно обходит вниманием. Шулер и нарушитель («штрейкбрехер игры» [Хёйзинга 1992: 22]), при своей способности дестабилизировать и разрушать игровые миры, несут в себе и возможность созидания: «часто бывает так, что эти узники совести, не мешкая, образуют новое сообщество с новыми собственными правилами» [Хёйзинга 1992: 23]. Обращаясь к Льюису Хайду [Hyde 2010], Митчелл объединяет их в фигуре мифологического трикстера — нарушителя и одновременно создателя границ. «Хоть трикстеры часто действуют из побуждений личной выгоды или каприза, они, тем не менее, создают новые институции — новые миры — приносящие пользу другим» [Mitchell 2018: 145]. Они проливают свет на ограничения и недостатки игровых пространств и их правил, прощупывают их границы, вскрывают неполноценность предлагаемых ими свобод, нарушают эти границы и вместе с этим проявляют их как нечто существующее. Таким образом они оживляют миры, очерченные этими границами, и «придают им необходимую гибкость, чтобы продолжать существование» [Mitchell 2018: 145; по: Hyde 2010].

Как Хёйзинга, так и обращающийся к нему Митчелл проводят прямое соответствие между трикстерами, нарушающими правила игры, и трикстерами, нарушающими социальный порядок. Хёйзинга описывает целую серию фигур, объединённых этой логикой: «вероотступники, еретики, неофиты, узники совести», «outlaw (изгой), революционер, член тайного клуба» [Хёйзинга 1992: 23].

«Фланёры» (triflers) воздерживаются от грубого нарушения игровых правил или процедур, но игнорируют поставленные перед ними игровые задачи. Действия фланёров наиболее часто приводят к непредвиденному росту мета-игровых миров. Среди фланёрских практик Митчелл называет:

▸машинимы (machinimas) — короткометражки, использующие ресурсы (3D-модели, алгоритмы, движок) видеоигры для драматических или комедийных целей;

▸стримы (streams) — прохождение игры в прямом эфире; летс-плеи (let’s plays) — записи прохождения игры; как правило, с комментариями и живым взаимодействием с аудиторией;

▸текстовые и видео-прохождения (text- or video-based playthroughs), призванные продемонстрировать мастерство игрока…

▸…или показать малоизвестные аспекты игры — посредством описания скрытых маршрутов и «эксплойтов» (exploits, выгодных «лазеек» в логике геймплея, дающих игроку преимущество, не задуманное разработчиками);

▸моддинг (modding), модификация кода игры, которое может приводить как к и изменению незначительных деталей (вроде внешнего вида персонажей), так и к появлению целых новых игр на основе «старого людического материала» [Mitchell, 2018, 147];

▸спидран (speedrun) — прохождение видеоигры с наибольшей возможной скоростью, часто с использованием программных ошибок и лазеек, но без прямой манипуляции кодом.

Джеймс Ньюман относит спидран к категории «суперплэя» (superplay) — разнообразных игровых практик, объединённых желанием демонстрирования своего мастерства в игре (и «овладения игрой» — «mastery of the game» — здесь есть важная коннотация присвоения игры игроками, оспаривания эксклюзивного владения ею разработчиками или издателями) [Newman 2008]. Но спидран и другие формы суперплэя возможны только на основе коллаборации игроков и накопления коллективного людического знания. Мировые рекорды в спидране становятся возможны только благодаря годам (и даже десятилетиям) спидран-попыток множества участников сообщества, охоты на баги (программные ошибки — их можно использовать для ускорения спидрана), обмена опытом.

«Игры могут быть коллективно (communally) производимыми объектами, с которыми можно играть, а не только законченными коммерческими продуктами, в которые можно играть. Однако, крупные студии стремятся сохранить контроль над своими продуктами.»

[Mitchell 2018: 163]

Конечно, далеко не всегда подобные столкновения игроков и дизайнеров принимают форму прямого конфликта. Когда игроки прибегают к контрплэю и другим формам метагейминга, у разработчиков есть возможность выбрать стратегию реагирования — выбрать свою людополитику. Они могут запрещать «нелегитимные» и подрывные игровые практики, делать их невозможными на уровне кода; игнорировать их; или — наоборот — идти навстречу креативным расширениям игровых и мета-игровых миров, выбирая более «демократичный» подход, в конечном счёте включая игровое сообщество в процесс разработки.

О примерах подобной демократизации людополитики мы поговорим в следующей главе.