Глава I. Человек VS земля

Глава I. Человек vs земля

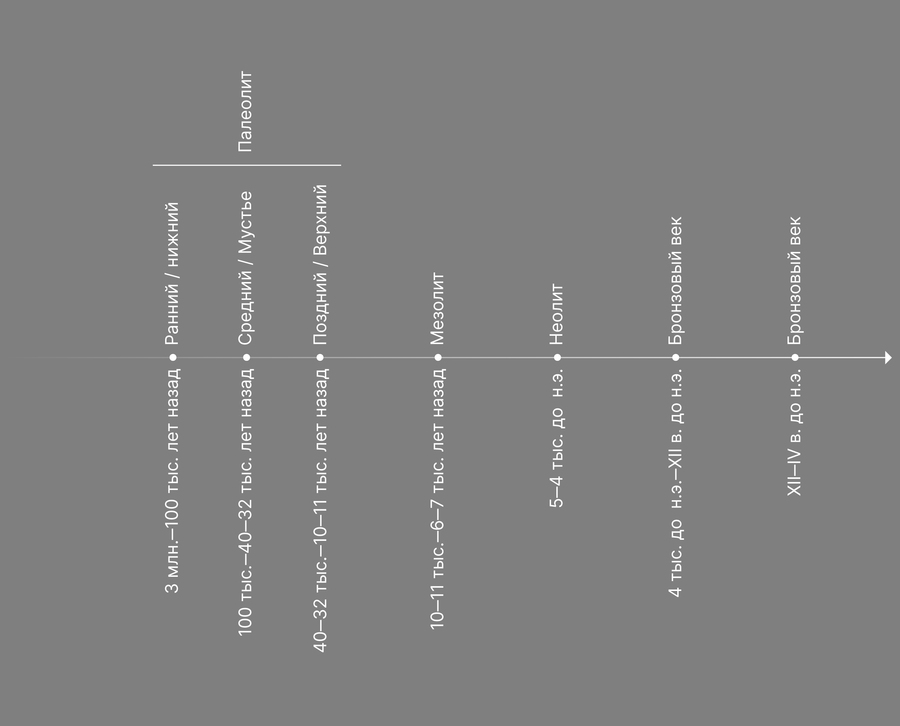

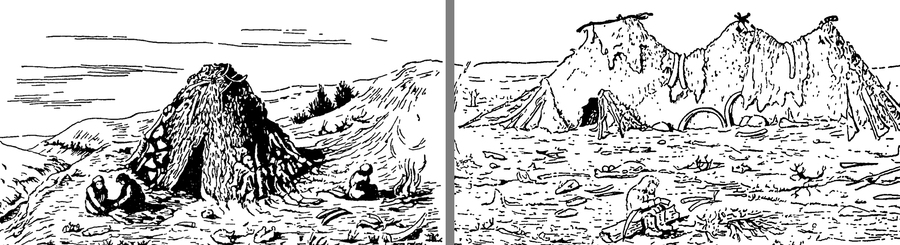

Человеку свойственна потребность в созидании, и строительство — одно из ее проявлений. История архитектуры начинается с того момента, «когда древние люди <…>, не довольствуясь созданными природой укрытиями (гротами, навесами скал и пещерами), стали приспосабливать эти укрытия для временного и постоянного обитания, т. е. строить жилища»1. С развитием человечества отношение к окружающей среде также изменялось исходя из навыков и умений, которым обучался homo sapiens. Например, небольшая высота и «углубленность в землю» характерны для наиболее древних из известных в XXI веке построек, относящихся к эпохе палеолита. Это «куполообразные постройки (округлые или прямоугольные в плане), иногда с длинными тоннелеобразными входами»2. В роли строительных материалов выступали материалы, которые были, во-первых, легко доступны, и, во-вторых, существовали в избытке; в качестве орудий строительства использовались каменные предметы.

Несмотря на распространенное мнение, пещерные люди не жили пещерах. Они обосновывались преимущественно на открытых местах, жили в «искусственных постройках, расположенных на открытой местности, иногда под скальными навесами или перед входами в пещеры»3; пещеры же применялись для проведения ритуалов и обрядов.

Жилище Мезенской стоянки, верхний палеолит, реконструкция.

Пещерные города Гуйачжу, Китай. Пещера Киик-Коба, Крым. Пещеры Хандагири-Удаягири, Древние храмы Индии, фото: Суреш Васант.

Время шло, палеолит сменился мезолитом, а затем и неолитом. Человек научился изготавливать металлические орудия и обрабатывать дерево — в строительстве начали использовать доски и бревна. К утилитарному подходу в строительстве постепенно добавлялся символический. Это можно проследить на примере Чатал-Хююка, поселения эпохи неолита на территории современной Турции. Для домов этого поселения было характерно тесное и плотное расположение, из-за чего улиц в привычном понимании не было, а вход в жилище помещался на крыше. Крыша становилась полноценным местом действия повседневной жизни здешнего населения. Архитекторы Пьер Витторио Аурели и Мартино Таттара, анализируя такой тип организации городского пространства, сравнивают ровную поверхность крыши и пола со сценой:

Чатал-Хююк, иллюстрация-реконструкция, издательство «Дорлинг Киндерсли».

«Таким образом, пол превратил дом в сцену, на которой осуществлялось то, что было основной целью ранних постоянных жилищ: ритуализация жизни. Ритуалы — это действия, выполняемые в соответствии с заранее определенным набором действий. Выполнение ритуала всегда предполагает определение места, форма которого четко организована, чтобы обеспечить его непрерывность»4.

Чатал-Хююк, Турция, 2019, фото: Мурат Озсой.

Чатал-Хююк, иллюстрация-реконструкция, Южная Анатолия, 7 400-5 700 гг. до н. э. Бюро Dogma, 2019. Таос Пуэбло, Город в штате Нью-Мексико, фото: архив Льюиса Х. Моргана, 1877.

Сфера строительства продолжала развиваться; человек, его разум и навыки эволюционировали. Закончилась первобытная эпоха, настало время Древнего мира. Архитектура больше и больше становилась воплощением «выражаемого и того, что его выражает»5: элементы зданий начали приобретать художественное, идейное значение6. Развитие философского знания и человеческой потребности осмыслить свое место во Вселенной привели к тому, что архитектура стала вариантом ответа на этот вопрос. Особенно явно это выразилось в древнегреческой культуре. Кристиан Норберг-Шульц в книге «Гений места: к феноменологии архитектуры» пишет:

«Таким образом, основным свойством окружающей среды Греции является индивидуальный характер мест. <…> „Понимая“ эту индивидуальность, греки персонифицировали их [места] как антропоморфных богов, и каждое место, обладавшее явно выраженными характеристиками, становилось местом поклонения какому-либо богу. <…> Соотнося природные и человеческие характеры, греки достигали „примирения“ человека и природы…»7.

Дельфийский толос, Святилище Афины Пронайи, Греция. Дельфы, святилище с высоты, фото: Анна-Мария Кноблаух. Театр в Дельфах и храм Аполлона под ним, Греция, фото: Марк Картрайт, 2012.

Однако эта концепция, как и форма, строй Античности, потеряла актуальность с падением Римской империи и возродилась только спустя тысячелетие в архитектуре Возрождения и, впоследствии, классицизма.

Классицизм был не прямым продолжением идей Античности, а лишь их трактовкой. Архитектура стала материальным воплощением идей эпохи Просвещения, поэтому создавалась по законам красоты и гармонии, определявшимся через абсолютную симметрию, строгость и пропорциональность. Ключевое расхождение между концепциями Античности и классицизма состояло в разном отношении к природной среде: если во времена Античности люди понимали индивидуальность мест, чувствовали их характер и стремились создать союз человеческого и природного, то в эпоху Просвещения человек решил покорять и подчинять природу. По мнению русского искусствоведа и теоретика архитектуры Алексея Некрасова, классицизм стремился «к холодной рассудочной геометрической упрощенности»8.

Со временем эпоха Просвещения подошла к моменту кризиса, одним из главных событий которого стала Великая французская революция. Люди разочаровались в прежних идеалах — пришлось создавать новые, одним из проявлений которых стал романтизм.

Романтизм, будучи сложносочиненным и объемным понятием, впитал множество смыслов, идей и концепций. По словам архитектора и теоретика архитектуры Алексея Рябова, для романтизма были свойственны работа с собственным прошлым, поиск идентичности:

«И кроме того, для романтизма характерно обращение не только к уникальности личности, но и к уникальности ее корней и некоему особому глубинному духу, что определило региональные ориентиры в рамках национального романтизма»9.

Слева и справа: Луи-Рене Жирарден, Эрмитаж и Храм, Эрменонвиль, рисунок, фото: Роджерс, Элизабет Барлоу. По центру: Джон Констебл, «Телега для сена» (фрагмент). 1821 г. Холст, масло.

Амо-де-ля-Рен, арх. Ришар Мик, Версальский парк, Франция, 1782—1783. Фото: Стефан Дадерот, 2005. Церковь Мастугг, арх. Зигфрид Эриксон, Гётеборг, Швеция, 1914. Фото: Арильд Воген, 2014.

К идеям французского романтизма обращались американские теоретики, философы и писатели — Ральф Эмерсон, Генри Торо, Уолт Уитмен — в попытке сформулировать национальную идею нового государства. Это также волновало и архитекторов. Так Луис Салливан совместно с Джорджем Элмсли работал над «домами прерий» — постройками, общая форма и элементы которых по задумке авторов напоминали американские пейзажи.

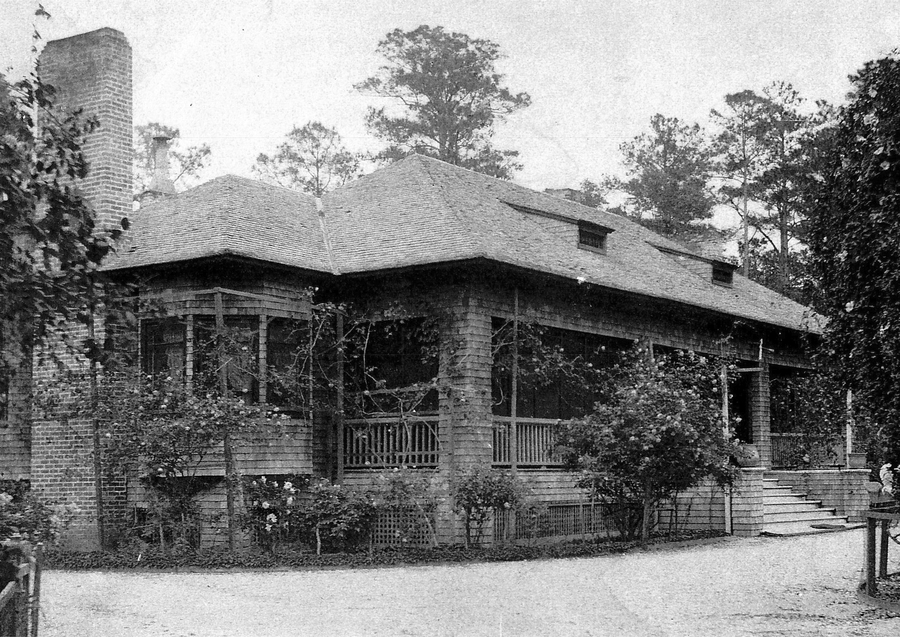

Дом Чарнли-Норвуда в Оушен-Спрингс, арх. Луис Салливан, Фрэнк Ллойд Райт, США, ок. 1910. Дом Фрэнка Л. Райта в Оук-Парке, США. Дом Монстед Вуд, арх. Эдвин Лютьенс и Гертруда Джекилл, Англия, 1896–1897

Затем идеи Салливана развил Фрэнк Ллойд Райт, который стал главным теоретиком органической архитектуры. В книге «Органическая архитектура: архитектура демократии» были сформулирована основная ценность этого течения, которая звучала следующим образом:

«…архитектура, которая на самом деле является архитектурой, возникает из земли, и местность, промышленные условия, природа материалов и назначение здания неизбежно должны определять форму и характер любого хорошего здания»10.

Дом Фрэнка Ллойда Райта в Оук-Парке, штат Иллинойс, 1889.

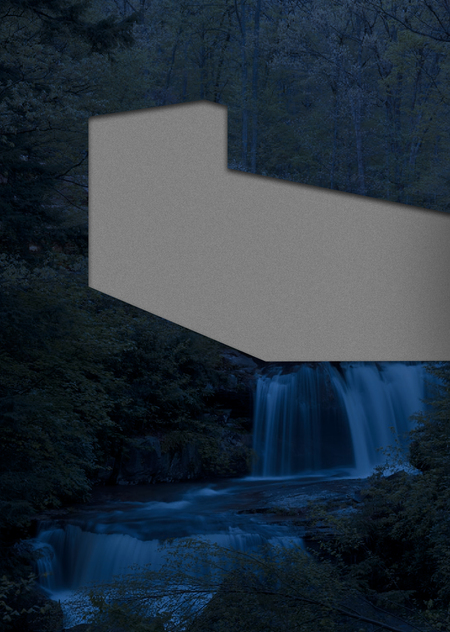

«Дом над водопадом», арх. Ф. Л. Райт, 1936.

«Дом над водопадом», арх. Ф. Л. Райт, 1936. План, южный фасад.

Фрэнк Ллойд Райт практически не говорит о наличии каких-либо элементов, которые делают обычную архитектуру архитектурой органической. Нет, он руководствуется иной логикой: здание каждый раз должно «вырастать» из заданных условий среды и ограничений. Нет универсально хороших приемов, которые можно копировать из контекста в контекст, при этом сохраняя высокую эстетическую планку.

Таким образом, главной целью органической архитектуры было гармоничное сочетание постройки и природного окружения, а также внимательного и вдумчивого отношения архитектора к контексту местности. У этого течения не было явных стилевых отличий и обязательных внешних атрибутов, но была общая философия и логика. Давайте же проследим эту логику в современных проектах.

Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Том 1: Архитектура древнего мира / Под редакцией О. Х. Халпахчьяна (ответственный редактор), Е. Д. Квитницкой, В. В. Павлова, А. М. Прибытковой. — Второе издание, исправленное и дополненное. — 1970. с. 17.

б. а. Художественная энциклопедия. Первобытное искусство [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/art_encyclopedia/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата обращения: 11.10.2023).

Флиер А. Я. Рождение жилища: пространственное самоопределение первобытного человека. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-zhilischa-prostranstvennoe-samoopredelenie-pervobytnogo-cheloveka (дата обращения: 11.10.2023).

Аурели П.В., Таттара М. Platforms: Architecture and the Use of the Ground [Электронный ресурс]. URL: https://www.e-flux.com/architecture/conditions/287876/platforms-architecture-and-the-use-of-the-ground/ (дата обращения: 11.10.2023)

Витрувий, -. -. Десять книг об архитектуре / Витрувий; переводчик

Ф. А. Петровский. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 20

Кавтарадзе, С. Ю. Очень краткая история архитектуры [Электронный ресурс]. URL: https://arzamas.academy/materials/499 (дата обращения: 11.10.2023).

Норберг-Шульц, К. Гений места: к феноменологии места. — Нью-Йорк: Rizzoli, 1980. С. 28-31

Некрасов А. И. Теория архитектуры. — Москва: Стройиздат, 1994. С. 62

Рябов, А. В. Архитектура романтизма. Architime, YouTube. (2019, август). [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JV4MsNaBmV8&t=1300s (дата обращения: 18.10.2023).

Райт, Ф. Л. Органическая архитектура: архитектура демократии. Cambridge: M.I.T. Press, 1970. С. 1