[1]. Центральность человеческого тела

Первая глава посвящена центральности темы человеческого тела в картинах изучаемых авторов, а также исследованию фактов, послуживших отправной точкой для рассуждения ими на тему телесности.

Тема телесности красной нитью проходит через картины всех художников, которых принято считать входящими в состав «Лондонской школы». Еще одним объединяющим фактором, помимо изображения тела, являются личные трагедии, которые они переживали. Так или иначе все художники были травмированы историей того времени и внутренними семейными переживаниями.

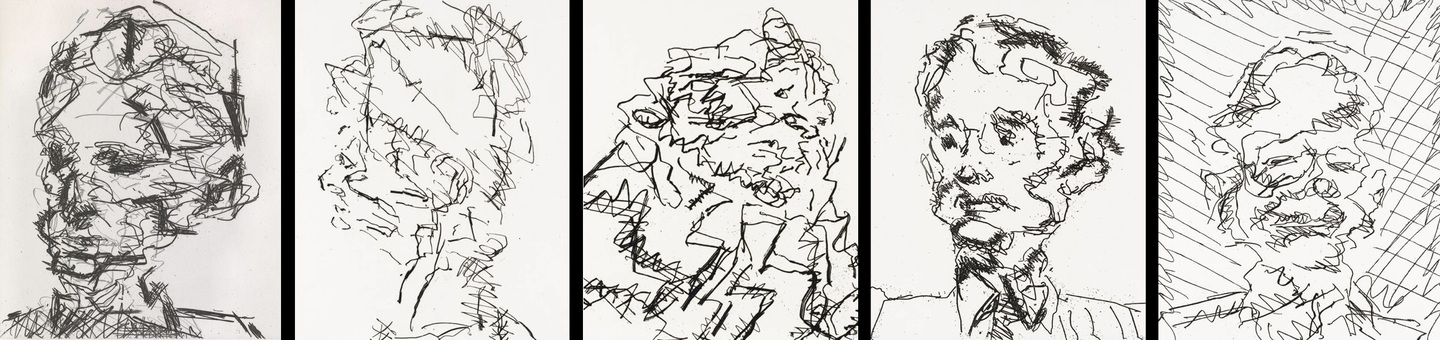

Слева направо: «Майкл», 1990; «Джулия», 1989; «J.Y.M.», 1989; «Джеффри», 1990; «Дэвид», 1989. Автор всех картин Франк Ауэрбах

Так, например, в книге Мартина Гейфорда «Модернисты и бунтари» упоминается тяжелое детство Франка Ауэрбаха, потерявшего родителей в 8 лет, а также тяжелая судьба Фрэнсиса Бэкона, когда в возрасте 17 лет его буквально «выставили» из дома. В целом, как упоминала Светлана Полякова в курсе лекций ГМИИ им. А. С. Пушкина, посвященной Лондонской школе, жизнь Бэкона была «сплошным непринятием» пока он не достиг известности.

[1.1] Исторический контекст обращения к телесности

Вторая Мировая война сильно повлияла на творчество Лондонской школы художников: она в корне поменяла взгляд на изображение тела и в целом действительности. Художники высказывались с помощью искусства, изображая травмы, которые наносит государственная машина людям, а точнее человеческому телу: оно зажато, болезненно, истерзанно.

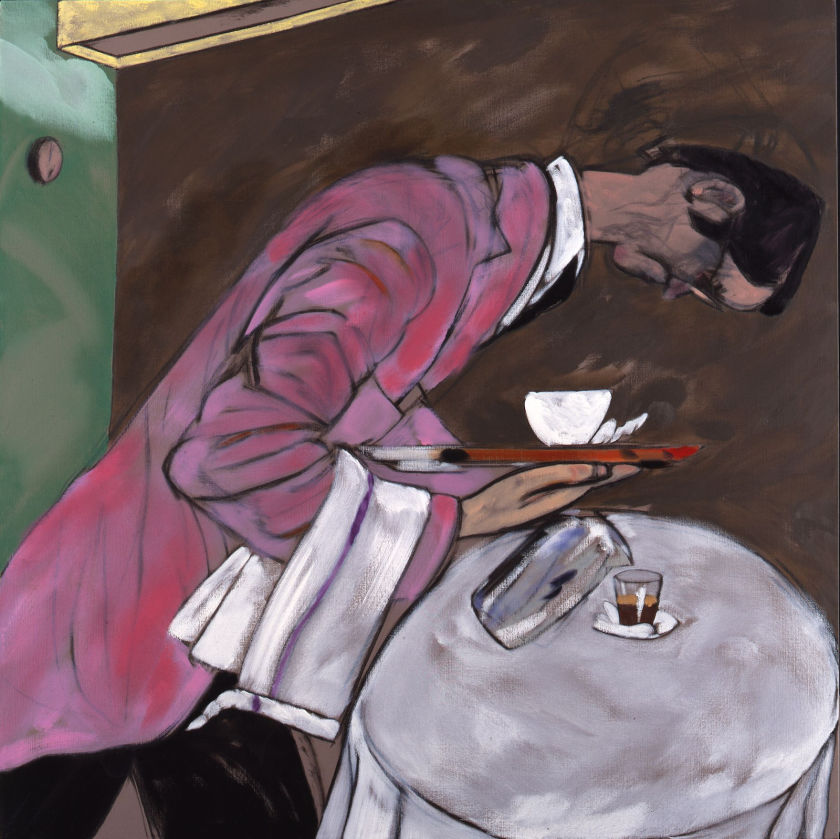

Слева: «Бессмертный», 1981, Р. Б. Китай Справа: «Официант», 1991 год, Р. Б. Китай

Испытание первой атомной бомбы также повлекло за собой неизбежную реакцию художников, которые рефлексировали в своих работах на тему постчеловеческого мира. Событие осмысляли по разному, но стало совершенно очевидно, что ситуация, в которой в мире может больше не существовать людей, вполне реальна. В данном случае можно сравнить подходы к изображению тела у Фрейда и Бэкона с точки зрения идеи и заложенных смыслов. Фрейд в своих картинах совмещал человеческие портреты с сухой безжизненной землей, как будто бы приравнивая их к одному знаменателю.

Слева направо: «Интерьер с растением и отражением слушающего», 1968; «Большой интерьер», 1981; «Два растения», 1980; «Портрет барона Тиссена-Борнемисы», 1982 Автор всех картин Люсьен Фрейд

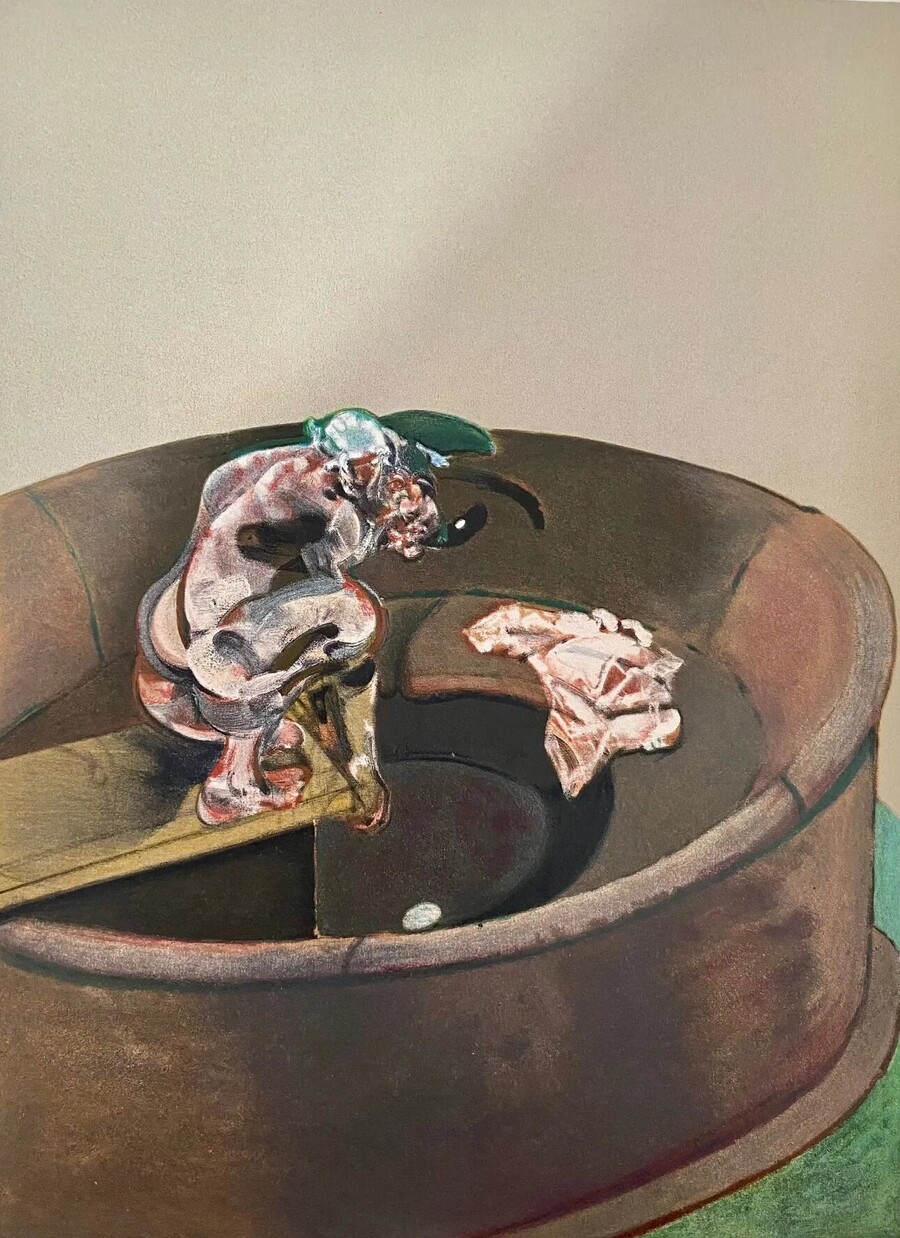

У Бэкона же это человек, распадающийся на части, которой по своей сути уже человеком не является. Он уже сливается с пространством, и становится скорее похожим на массу.

Слева: «Портрет Изабель Росторн», 1966, Фрэнсис Бэкон Справа: Этюд для портрета II (по мотиву прижизненной маски Уильяма Блейка), 1955, Фрэнсис Бэкон

Человеческое тело в представлении Лондонской школы стало олицетворением травм, оставшихся от войны. Главный посыл художников заключался в том, чтобы изобразить человека не таким, каким он выглядит, а таким, каким он себя ощущает, будучи зажатым в этом теле. И зрители, смотрящие на эти картины, должны ощущать эмоции, переживаемые этой фигурой. Эта идея в особенности ярко считывается в работах Бэкона.

Триптих, август 1972 г., Фрэнсис Бэкон

[1.2] Уязвимость человеческого тела

Одним из главных мотивов в работах художников Лондонской школы является уязвимость человеческого тела. Задачей художников было передать само ощущение хрупкости, заставить зрителя почувствовать неловкость, возможно даже чувство стеснения — то есть, вызвать реакцию и эмоционально воздействовать на человека.

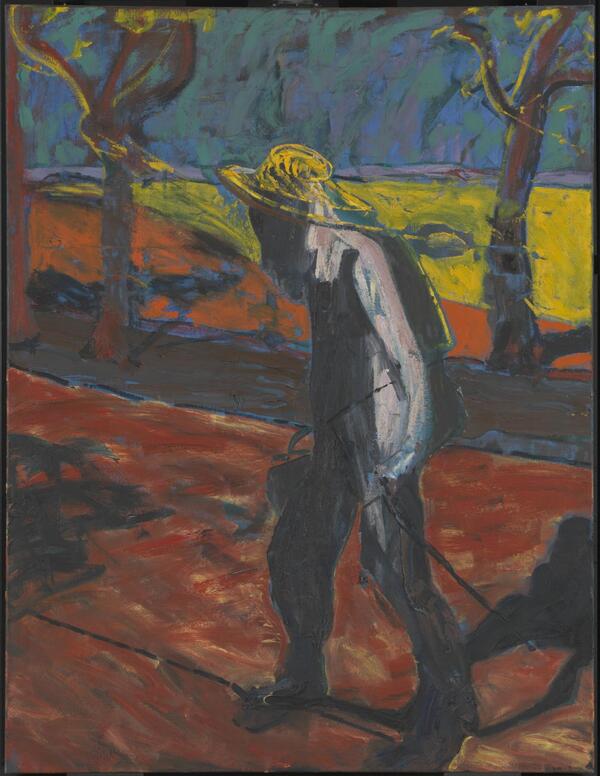

Слева: Этюд к «Портрету Ван Гога IV», 1957, Фрэнсис Бэкон Справа: «Сидящая фигура», 1961, Фрэнсис Бэкон

Приводя конкретные примеры, нельзя не обратиться к работам Люсьена Фрейда. Отличительной чертой его работ можно назвать изображение обнаженных людей, в совершенно естественных позах и состояниях, но шокирующих своей откровенностью, интимностью.

Слева: «Обнаженная женщина на диване», 1985, Люсьен Фрейд Справа: «Маленький портрет обнаженной», 1974, Люсьен Фрейд

Здесь следует обратить внимание на «следы жизни» в произведениях художника: для Люсьена, не смотря на то, что он писал свои картины очень длительное время, не было важным передать схожесть с человеком в реальности, он ставил перед собой совсем другую задачу: отразить хрупкость тела. Он делал это благодаря тщательному изображению всех, даже самых мелких, деталей, которые могли бы передать это чувство уязвимости, возможно по этой причине его картины писались так долго. Этими деталями могли стать седые волосы, морщины, шрамы, избыточный вес, складки и неровности на коже.

Слева направо: «Дэвид Доусон», 1998; «Голова девушки», 1960; «Кай», 1992 Автор всех картин Люсьен Фрейд

Обратимся к одной из самых известных картин Фрейда «Социальный смотритель спит». На этой работе изображена соцработница Сью Тилли, которую в последствии Фрейд изобразил еще на двух своих картинах. Художнику удалось представить зрителю не классическую красоту, а ту, которая реальна. Благодаря детальной прорисовке текстуры кожи, морщин на лице и каждой складки тела, зритель почти физически может ощущать тяжесть сна, навалившегося на женщину.

«Социальный смотритель спит», 1995, Люсьен Фрейд

Фрейд часто изображал именно спящих женщин, так как именно во сне человек полностью спокоен и беззащитен. Неловкая поза женщины и положение тела передает не только физическую, но и эмоциональную усталость. Фрейд не показывает своих моделей с лучшей стороны, не старается приукрасить изображение — наоборот, фигура, лежащая на диване, выглядит тяжеловесной, грузной. Он показывает тела такими, какими они есть, со своими особенностями и индивидуальными естественными «недостатками».

Слева направо: «Голая девушка», 1966; «Ли Бауэри», 1991; «Стоя у тряпок», 1988; «Портрет Роуз», 1979 Автор всех картин Люсьен Фрейд

«Я думаю о людях на моих картинах скорее как о голых, чем как об обнаженных. Понятие „обнаженный“ в некотором смысле подразумевает художественное чувство, рассчитанное на определенный эффект, а понятие „голый“ больше связанно с тем, как люди устроены на самом деле»

— Люсьен Фрейд

Леон Коссоф, еще один художник, входящий в течение Лондонской школы живописи, также изображал обнаженные тела, но несмотря на то, что преследовал такие же цели, как и Фрейд, делал он это совсем иным способом.

Леон Коссоф в своей творческой мастерской; автор и дата фотографии неизвестны

Его метод нанесения красок — густой и текстурированный — создает ощущение анонимности. Он не прорисовывал картины очень подробно, как делал это Люсьен — скорее он пытался написать «человеческую форму», создать иллюзию движения и трансформации, придавая этим «формам» определенную степень интимности.

«Кэти (№ 3)», 1998, Леон Коссофф

У Фрэнсиса Бэкона уязвимость проявляется не только в обнажении тела, одним из главных мотивов Бэкона является крик. Крик, прослеживается во многих его картинах и становится символом боли и страдания. Это символ не только физической боли, но и душевной агонии.

Слева направо: «Портрет папы Иннокентия X», 1954; «Эскиз портрета», 1952; «Эскиз головы», 1952; Автор всех картин Фрэнсис Бэкон

Часто, работая над своими произведениями, Бэкон использовал «коллажный» метод: он вдохновлялся теми или иными вещами (фотографиями, картинами, объектами, фильмами) и совмещал между собой увиденное, придавая картине свой собственный смысл.

Слева: Фотография Изабель Росторн в Сохо, фотограф Джон Дикин, дата фотографии неизвестна Справа: «Портрет Изабель Росторн, стоящей на улице в Сохо», 1967, Фрэнсис Бэкон

Обратимся к вероятно его самой известной картине из серии «кричащих» — «Голова VI». Источником для этой картины послужил знаменитый портрет Папы Иннокентия X, написанный почти 300 лет назад Диего Веласкесом. Но не смотря на сходство силуэта мужчины, сидящего в кресле, с оригиналом, на картине Бэкона мы не видим того же величественного спокойствия. Скорее наоборот — страдающий, мучительный образ. Также художник вдохновился знаменитым кадром из фильма «Броненосец „Потемкин“» 1925 года, режиссера Сергея Эйзенштейна.

«Почему Бэкон соединил два совершенно несхожих изображения? Очевидно, ему казалось, что они подходят друг другу. Они заставляли откликаться нервную систему — как его собственную, так и бесчисленных других зрителей»

— Мартин Гейфорд «Модернисты и бунтари»

Слева направо: «голова VI», 1949, Фрэнсис Бэкон, «Портрет папы Иннокентия Х», 1650, Диего Веласкес, кадр из фильма «Броненосец „Потемкин“» 1925 года, режиссера Сергея Эйзенштейна.

Мужчина в «папском облачении» вызывает тревожные ассоциации, из его рта вырывается крик. Зритель не знает причину крика, не слышит звука, но как будто бы может почувствовать его силу и негативный эмоциональный характер. Тревожность усиливается благодаря резким мазкам, художник часто использует этот прием в своих картинах: складывается ощущение как будто крик затягивает зрителя. Фигура смешивается с пространством и как будто вся находится в сильном напряжении.

Пример вертикальных и горизонтальных мазков на картинах Фрэнсиса Бэкона

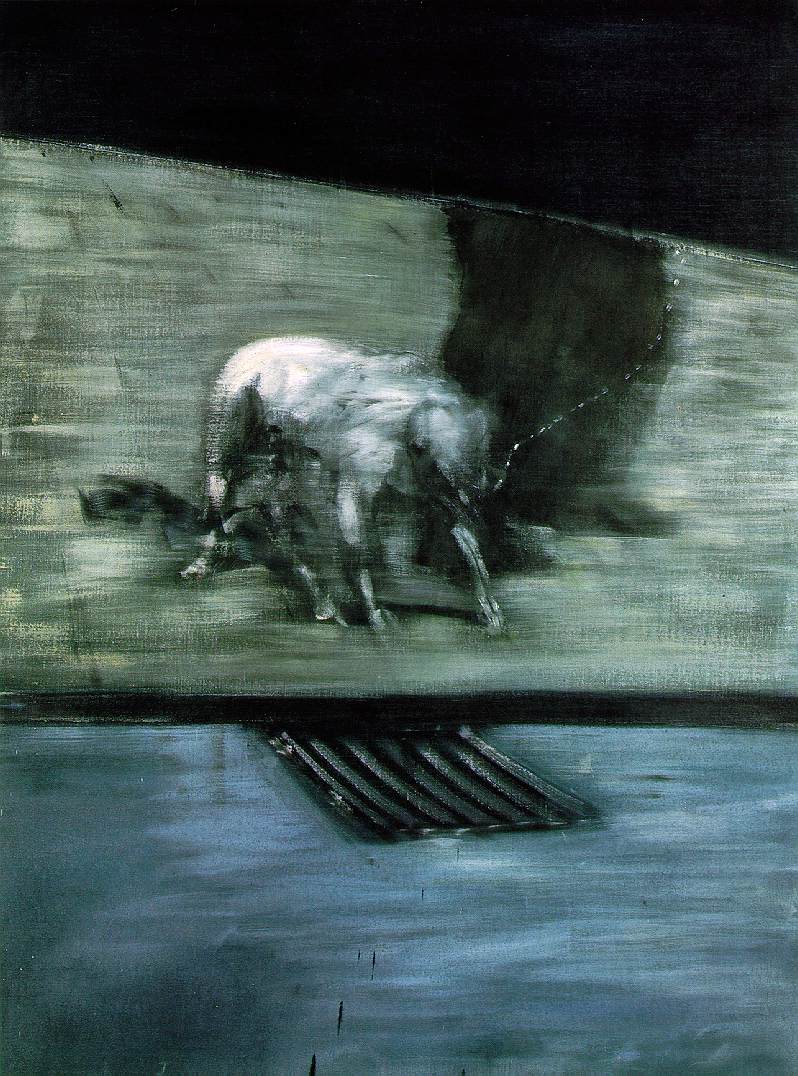

Слева: «Мужчина с собакой», 1953, Фрэнсис Бэкон Справа: «Этюд для портрета», 1953, Фрэнсис Бэкон

[1.3] Концепция «гротеска» в изображении тела

Говоря о концепции гротеска вновь нельзя не упомянуть Френсиса Бэкона. Художник является одним из ведущих представителей живописи ХХ века, он создал свой уникальный и узнаваемый во всем мире визуальный язык, в котором эмоции и мрачные сюжеты сливаются воедино, вызывая у зрителя широкий спектр чувств — от отторжения до восхищения.

Френсис Бэкон, «Триптих», дата написания картины неизвестна

Гротескность в творчестве Бэкона начинается с его подхода к реальности. Центральным объектом картин, как уже было упомянуто ранее, является тело, которое становится объектом жестоких метаморфоз. Этот образ в его картинах в целом с трудом напоминает человеческое. Только по отдельным фрагментам зритель может понять, что на самом деле перед ним находится человек, а не бесформенный объект. В работах Бэкона тела выглядят так, как будто их смяли или растянули. Таким образом художник пытается изобразить травмы и страхи героев своих картин. Зритель, смотря на картину, «примеряет» на себя образ этого человека, сочувствует ему.

«Этюды для человеческого тела», 1972, Фрэнсис Бэкон

Даже на портретах, созданных Бэконом, можно увидеть эти метаморфозы. Это напоминает даже не лица, а просто искаженные головы, которые придали сильной деформации до такой степени, что они становятся неузнаваемыми.

Слева направо: «Голова I», 1961; «Этюд для портрета», 1961; «Голова II», 1961; «Голова IV», 1961; «Голова III», 1961; «Этюд для портрета», 1961 Автор всех картин Фрэнсис Бэкон

В работах Бэкона встречается очень много символов, которые только усиливают это воздействие на эмоциональный фон зрителя. Здесь следует обратить внимание на «закрытые глаза» — это может быть повязка на глазах или как будто бы «случайный» мазок, перекрывающий глаза фигуры. Этот прием тоже сделан не просто так, благодаря этой детали картина становится еще более тревожной. Дело в том, что зритель не может понять, видит ли на самом деле эта кричащая фигура, является ли она слепой, или она на самом деле наблюдает сквозь повязку– то есть зритель не может видеть глаза фигуры, а фигура наоборот может «наблюдать» за зрителем.

Слева направо: «Голова I», 1948; «Голова», 1948; «Голова», 1949; «Этюд для портрета», 1949; «Голова», 1949; «Фигура приконченная», 1949

С той же целью часто встречаются на картинах Фрэнсиса и зеркала, с еще более искаженным отражением человеческого тела. Психоанализ оказал значительное влияние на творческое мышление Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона. В труде Зигмунда Фрейда «Жуткое» (являющимся дедом художнику Люсьену Фрейду), описан феномен тревожности и «двойников». Конкретно в упомянутом выше труде описано, что жуткость возникает, когда границы между реальностью и воображением начинают смещаться, когда нечто привычное приобретает незнакомые или зловещие черты.

Фрагменты картины Фрэнсиса Бэкона «Портрет Джорджа Дайера у зеркала», 1968 г.

Зеркало создает эффект удвоения, который нарушает ощущение единственности и целостности «я». Когда человек смотрит в зеркало, он видит себя, но в то же время, это отражение — это другой «я», то есть тревога связана с возникновением ощущения того, что по ту сторону отражения возникает неизвестный, но при этом знакомый объект, пытающийся завладеть частью твоей души или тела. На игре с этим феноменом построены множество картин Бэкона, в которых отражение, искаженное до неузнаваемости, пытается влиться в пространство картины

Слева: «Сидящая фигура», 1978, Фрэнсис Бэкон. Справа: «Штудия для портрета. 1977 г, Фрэнсис Бэкон

Также говоря о гротеске сразу же вспоминаются работы художника Рональда Брукса Китая, который известен своим активным использованием цвета. В своих работах он смешивает реальный и фантазийный миры.

Слева направо: «Ученик Бернштейна и Каутского», 1964; «Городской старик, который никогда не смотрел на море, разве что один раз», 1964; «Париж», 1993 Автор всех картин Рональд Брукс Китай

В своих картинах Китай часто искажает пропорции, также как и другие представители Лондонской школы живописи, которые были упомянуты ранее: в его картинах часто можно наблюдать деформированные конечности, люди принимают неестественные позы, в их телах искажены пропорции, лица и головы также искажены. Помимо этого отличительной чертой в работах Китая также является ирония, что свойственно для гротеска.

Слева направо: Париж, Франция, 1982; «Моряк» (Дэвид Уорд), 1979; «Гамлет (Притворяясь безумцем)», 1985; «Жозефина Сингер», 1993; «Начало войны», 1980 Автор всех картин Рональд Брукс Китай

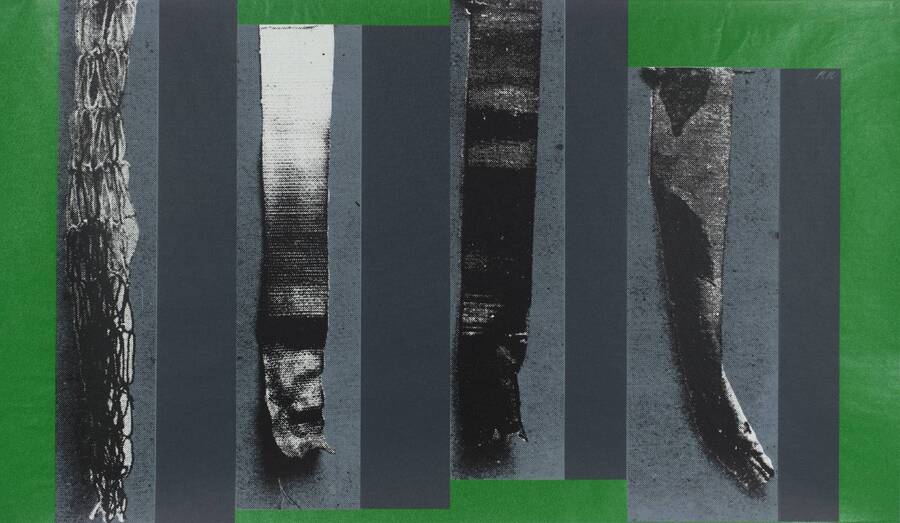

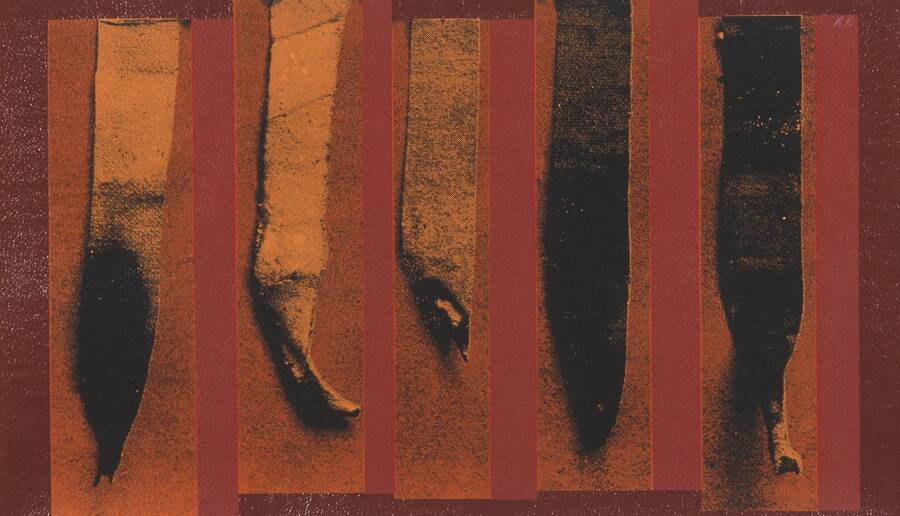

Слева: «Декорация 1», 1969–70, Р. Б. Китай Справа: «Декорация 3», 1969–70, Р. Б. Китай

[1.4] Тело как метафора

Художники Лондонской школы рассматривали тело не просто как объект изображения, но как носитель глубоких смыслов, отражающих тревоги и переживания их времени. Многие из них часто обращались к теме одиночества и изолированности. Это может быть объяснено несколькими факторами: 1. На тот момент в Европе обретает широкую популярность философия экзистенциализма, которая акцентирует внимание на одиночестве, отчуждении и поиске смысла жизни 2. Все художники Лондонской школы на самом деле не были рождены в Лондоне, они все эмигрировали туда по разным обстоятельствам, поэтому тема одиночества и отчуждения была очень близка им

Слева: «Мужчина, который внезапно упал», 1952, Майкл Эндрюс Справа: «Этюд человека в пейзаже (Дигсвелл)», 1959, Майкл Эндрюс

Художники обращались к этой теме совершенно разными способами. Так например, Майкл Эндрюс часто в своих картинах изображал сцены вечеринок и собраний, где очень явно акцентировался баланс между общением и одиночеством. Несмотря на то, что так или иначе на картине изображено присутствие в обществе, через эти работы он хотел показать многогранность человеческих отношений: художник передавал чувства отчуждения и разобщенности или, наоборот, близости.

«Олений заповедник», 1962, Майкл Эндрюс

Помимо этого на картинах Майкла Эндрюса может прослеживаться тема социальных масок: люди прячут свои настоящие эмоции и желания, посещая вечеринки, которые становятся метафорой временного бегства от реальности.

«Клуб „Колони“ I», 1962, Майкл Эндрюс

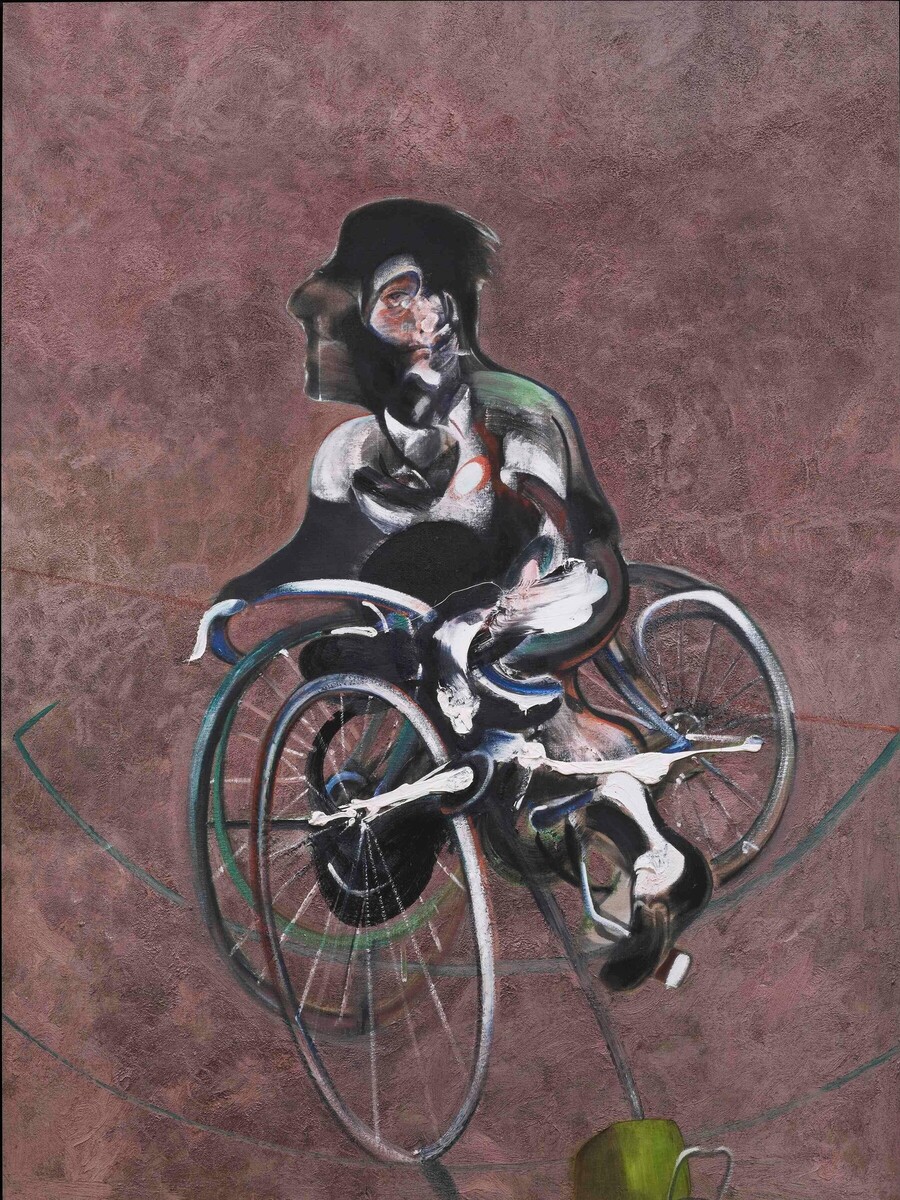

Майкл Эндрюс не являлся единственным художником, обращавшимся к этой теме. Один из ключевых аспектов в творчестве Бэкона— это эскапизм, проявляющийся в различных символах и мотивах. У Бэкона на картинах есть определенная структура состоящая из трех главных элементов: 1. Фигура/образ; 2. Окружающее эту фигуру пространство/фон; 3. Действие, совершаемое этим образом (точнее поле, которое ограничивает это действие).

Слева: «Портрет Джорджа Дайера на велосипеде», 1966, Фрэнсис Бэкон Справа: «Портрет Джорджа Дайера, сидящего на корточках», 1966, Фрэнсис Бэкон

Главная задача этой самой фигуры-образа на картинах Бэкона — соединиться с окружающим его пространством, то есть фактически убежать из собственного тела. Художник достигает этого эффекта благодаря вспомогательным инструментам вроде зонта или умывальника (символы, встречающийся на многих картинах Бэкона), шприца, а также крика и зеркал, которые уже были упомянуты в исследовании ранее.

Слева направо: «Версия № 2 лежащей фигуры со шприцем», 1968; «Фигура со шприцем», 1966; «Лежащая Фигура», 1969 Автор всех картин Фрэнсис Бэкон

«Лежащая фигура со шприцем» (1963)—не столько пригвожденное тело, что бы ни говорил об этом художник, сколько тело, пытающееся залезть в шприц и выскользнуть через его отверстие или полую иглу, функционирующую как орган-протез»

— Жиль Делез «Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения»

То есть в большинстве картин Бэкона человек пытается сделать усилие над самим собой, чтобы стать единым целым с «заливкой» — этот термин придумал Жиль Делез в своей книге «Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения»

Слева: Фрагмент картины «Магдалена», 1945-1946, Фрэнсис Бэкон Справа: «Живопись, Версия № 2», 1946, Фрэнсис Бэкон

«Теперь не материальная структура оборачивается вокруг контура, чтобы охватить Фигуру, а Фигура стремится пройти сквозь отверстие в контуре, чтобы рассеяться в материальной структуре»

— Жиль Делез «Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения»

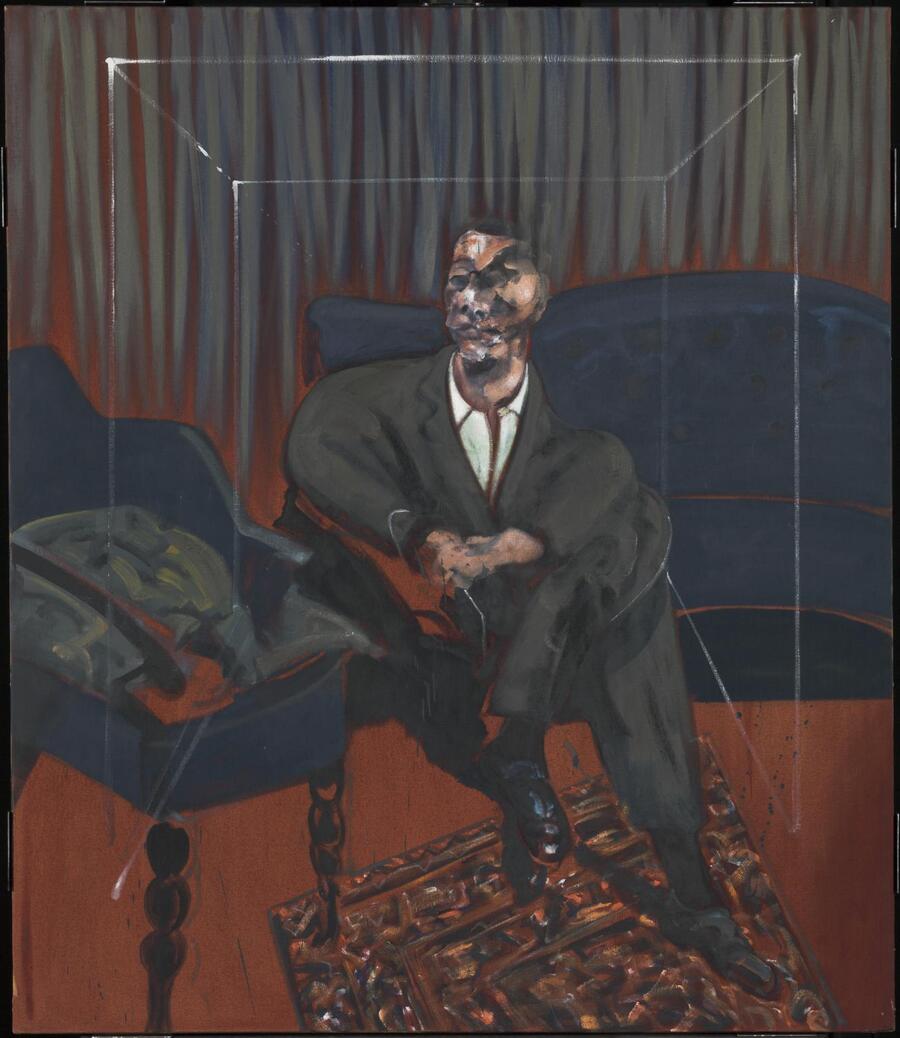

Помимо этого еще одним важнейшим образом для картины Фрэнсиса Бэкона является параллелепипед. Как уже было упомянуто ранее, в работах художника есть третий важный элемент, а именно некое поле, которое ограничивает действие образа-фигуры. Если быть более точным, то в книге Мартина Гейфорда «Модернисты и бунтари» данное поле описывается как «пространственная рама», а Жиль Делез прозвал это поле «ареной».

Триптих «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», 1969, Фрэнсис Бэкон

В любом случае, главной задачей этого объекта является изолировать фигуру. То есть этот параллелпипед выполняет функцию клетки, сдерживающей фигуру. Задача тела, в свою очередь, заключается в том, чтобы преодолеть границы этой рамы и слиться с «заливкой», как уже было описано в исследовании ранее.

«Поп I», 1951; «Фигура», 1951; «Поп III», 1951; «Обнаженная фигура с поджатыми ногами», 1951; «Эскиз обнаженной фигуры с поджатыми ногами», 1952; «Поп II», 1951 Автор всех картин Фрэнсис Бэкон

При этом изолирующий объект не обязательно должен иметь четкую очерченную форму куба или параллелепипеда: часто в картинах художника он встречается в форме просто круга-подиума или даже кровати или стула.

Триптих «Май–июнь 1973», 1973, Фрэнсис Бэкон

Важно отметить, что при этом человек внутри контура не становится полностью обездвиженным, он продолжает свое действие, но только в ограниченном пространстве, пытаясь его преодолеть.

«Раковина умывальника—это место, контур, повторение круга….Контур приобретает новую функцию: он больше не на плоскости, он обрисовывает полый объем и содержит точку утечки»

— Жиль Делез «Фрэнсис Бэкон. Логика ощущения»

Еще одной важной темой, которую поднимали художники является эстетические стандарты. В послевоенное время художники Лондонской школы выражали своими работами своего рода протест, создавая шокирующие взгляд изображения. Так они пытались продемонстрировать отторжение устоявшихся норм и стандартов.

Слева: «Женщина на кушетке», 1961, Люсьен Фрейд Справа: «Ночной портрет», 1996, Люсьен Фрейд

В работах Фрейда особенно ярко выражена та самая борьба со стандартами красоты: его портреты обнаженных часто отличаются детальной прорисовкой каждого нюанса человеческого тела. Такой гиперреализм неминуемо влечет за собой психологическое напряжение и вызывает неоднозначные эмоции у зрителя, но именно благодаря этому появляются и размышления на тему тех самых норм: почему человеческое тело делится на красивое и не красивое? Что вообще является нормой и существует ли она?

Слева направо: «Крепкий сон обнаженной женщины», 1981; «Улыбающаяся женщина», 1959; «Фигура с обнаженными руками», 1961 Автор всех картин Люсьен Фрейд

Обратимся к еще одному представителю лондонской школы, который наиболее часто среди всех художников изучаемого в исследовании течения обращался к темам идентичности — Рональд Брукс Китай

Слева: «В горах», 1982, Рональд Брукс Китай Справа: «Рисование», 1983, Рональд Брукс Китай

Китай часто включал различные культурные элементы в свои работы. Он использовал образы из различных культур, чтобы создать «многосотавные» картины — это отличало его работу от других, Китай активно работал коллажным методом. Художник проецировал взаимодействие представителей различных культурных слоев на свои работы с помощью различных художественных приемов. Тема культурного разнообразия проявляется в изображении тела с помощью симбиоза всевозможных техник, стилей и материалов

Слева направо: «Осень в центре Парижа», 1972; «Против клеветы», 1990; «Уистлер против Раскина (Новелла в Terre Verte)», 1992 Автор всех картин Рональд Брукс Китай