Никита Хрущев на выставке в Манеже | 1962

После поисков, вдохновленных духом оттепели, пришло время столкнуться с реальностью — той самой, которая поразила художников в стенах Манежа в 1962 году. Свобода оказалась лишь мнимым ощущением, временной иллюзией, которую власть, напомнив о своих границах и правилах, немедленно решила развеять. Нонконформисты, стремившиеся к собственному голосу, теперь перед лицом жестокой правды увидели, что бесконечно далеко оторвавшееся от мира обывателя государство знает лучше: любое проявление инакомыслия может пагубно сказаться на гражданах, не подозревающих о «паразитически-тлетворном» влиянии неофициального искусства.

Никита Хрущев на выставке в Манеже | 1962

Эта глава посвящена художникам, для которых мир обыденности, страдания и сурового существования был по-настоящему частью их жизни, а не строкой раздела «о пролетарском детстве» в заказной биографической статье. Они находили истину не в высоких образах идеализированного человека и чистых московских проспектах, а в изображении тел — угловатых, несовершенных, по-своему прекрасных, или серых улиц и бараков, хранящих боль и разочарование своих жителей.

Юрий Любавин | УТРО ГОРОДА | 1960

Вячеслав Калинин | ПОЖАР | 1971

РЕАЛЬНОСТЬ. ЖЕСТОКОСТЬ

Оскар Рабин | САМОУБИЙЦА | 1956

Человеческие страдания, потери и боль — все, от чего соцреализм старательно отворачивался, избегая образов, лишенных идеализации, обнажающих физическую и моральную уязвимость, — находило свое место в работах нонконформистов. В творчестве художников, о которых пойдет речь, отражались и их собственные изломанные судьбы, пронизанные подлинным ужасом незащищенности простого человека перед лицом глобальных бедствий.

Эрнст Неизвестный | СОЛДАТ, ПРОНЗЕННЫЙ ШТЫКОМ | 1955

Эрнст Неизвестный | РАНЕНЫЙ СОЛДАТ | 1955

Так, фронтовой опыт, многочисленные ранения, физические ограничения и парадоксальное возвращение к жизни после клинической смерти стали личной трагедией Эрнста Неизвестного, предавшей работам его внутреннюю стойкость и силу духа.

Эрнст Неизвестный | ПАМЯТИ ПОГИБШИХ | 1970-1974

В скульптурах, наполненных пластической драматургией, доминируют грубые, скованные формы, отражающие муки, стойкость и метаморфозы человека, пережившего тяготы войны и послевоенной жизни. Фигуры, вытянутые и изломанные, словно замершие в моменте наибольшего волевого и физического порыва, передают борьбу тех, кто стоит на грани между жизнью и смертью.

Эрнст Неизвестный | МЕРТВЫЙ СОЛДАТ | 1953-1957

Сила и слабость, боль и превозмогание, сплавленные воедино в металле, сохранившем ужасающую реальность миллионов жертв бесчеловечности и жестокости, стали характерной особенностью работ художника.

Эрнст Неизвестный | ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ | 1957

Эрнст Неизвестный | ХИРОСИМА | 1960-е

Вадим Сидур | ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОТ НАСИЛИЯ | 1965

Вадим Сидур | ПАМЯТНИК ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОГРЕБЕНИЯ | 1965

Вадим Сидур | ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ ОТ БОМБ | 1965

Вадим Сидур, также прочувствовавший всю горечь и ужас войны на себе, отражал ее жестокую реальность не в изображении конкретных людей, переживших трагедию, а делал это через грубые, обобщенные и обезличенные фигуры, лишенные каких-либо отличительных черт. Его памятники становятся лаконичным знаком, что на месте героя скульптуры может оказаться каждый, знаком, призывающим хранить память о миллионах жертв, чья судьба оборвалась с осколком взрыва или с пулей, подло пущенной в затылок, знаком, что никогда больше ужас кровавой бойни не должен прийти в дома ни в чем не повинных людей, знаком, который, к сожалению, не будет услышан.

Вадим Сидур | ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ | 1968

Вадим Сидур | РАНЕНЫЙ | 1963

Как художник-нонконформист, Сидур уходил от соцреалистического языка, избегая героики и приукрашений реальности. Напротив — он предельно обнажал боль, создавая образы, в которых нет места иллюзии, что жизнь каждого будет прекрасной даже после пережитой трагедии. Нет, его скульптуры — это отражение жизни на обочине, жизни, полной лишений и страданий, настоящей жизни, скрываемой советским государством на Валааме и в других спрятанных уголках страны.

Вадим Сидур | ИНВАЛИД И БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА | 1963

Вадим Сидур | ИНВАЛИД С ПАЛКОЙ | 1962

Его работы — это вечное молчаливое предупреждение о цене, которую платит человек, если истина жизни подменена идеологией.

Вадим Сидур | ТРЕБЛИНКА | 1966

Александр Арефьев — художник, чьи картины погружают зрителя в послевоенный Ленинград, предстающий не как город-герой, а как место выживания, где личные и коллективные трагедии становятся частью самой ткани жизни.

Александр Арефьев | БЕЗ НАЗВАНИЯ | 1953

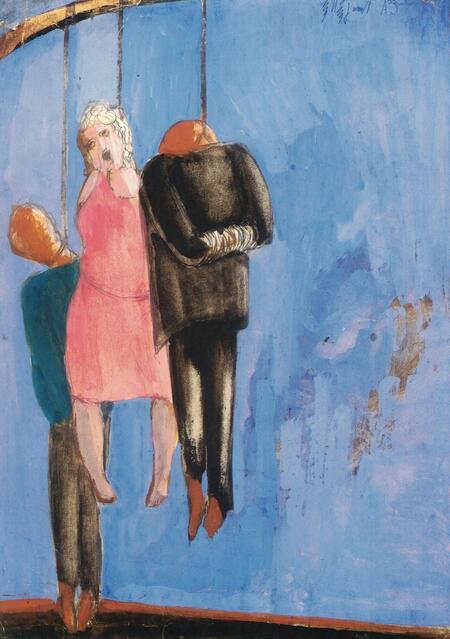

Александр Арефьев | ПОВЕШЕННЫЕ | 1953

Александр Арефьев | ЛЕЖАЩИЕ | 1955

В отличие от соцреалистических полотен, его работы напрочь отвергают любые попытки утешения: мрачные, неуютные сцены выстраивают мир, в котором улицы, пережившие блокаду, становятся зеркалом, отражающим не победные марши, а смерть и отчаяние послевоенных лет.

Александр Арефьев | СЦЕНА В АПТЕКЕ | 1953

Александр Арефьев | РАССТРЕЛ | 1955

РЕАЛЬНОСТЬ. ТЕЛО

Иван Чуйков | БОЛЬШАЯ КУПАЛЬЩИЦА | 1969

Нонконформисты обращались к телу как к объекту исследования, но их взгляд на него принципиально отличался от идеализированного образа «сильного» советского человека.

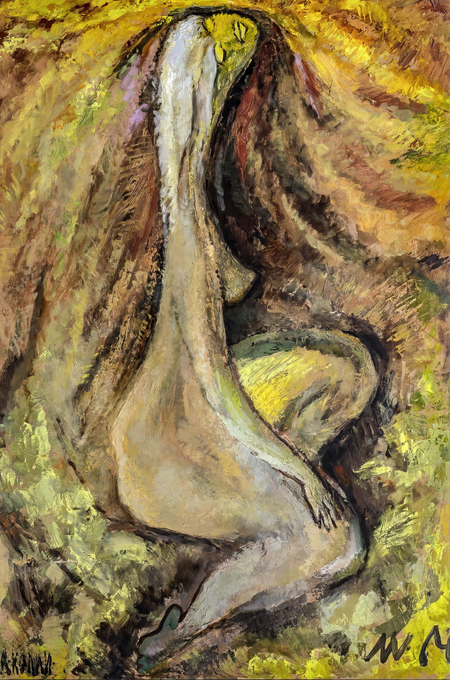

Алексей Колли | ЖАР-ПТИЦА | 1967

Алексей Колли | ТЯЖЕСТЬ ПЛОТИ | 1964

Художники, такие как Белютин, Арефьев и Колли, в своих работах противопоставляли соцреалистическим триумфальным героям свободные от канонов образы, показывающие реальную жизнь. Их фигуры воплощали живость несовершенства: складки, изгибы, естественные позы и тяжесть плоти, освобождённой от давления идеала. Картины с их мощной телесностью передавали ощущение гравитации, тактильности и подлинного опыта — это тела, которые не боятся собственной «неприглядности», а скорее находят в ней силу.

Элий Белютин | ЖЕЛАНИЕ | 1970

Александр Арефьев | ЖЕНЩИНА, МОЮЩАЯ ДЕВОЧКУ | 1950

Алексей Колли | СПЯЩАЯ | 1969

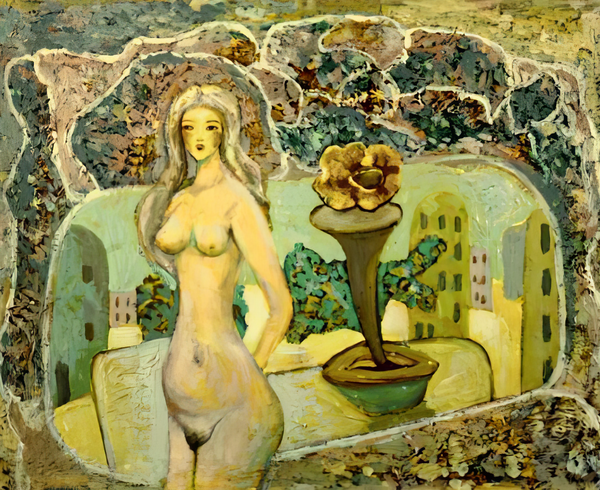

В работах Ситникова и Кропивницкого тела предстают хрупкими, изящными и уязвимыми, лишенными соцреалистического маскарада бескомпромиссной мощи, физического и морального превосходства.

Александр Дейнека | ДОЯРКА | 1959

Евгений Кропивницкий | ДЕВУШКА И ЦВЕТОК | 1966

Евгений Кропивницкий | ДЕВУШКИ У ВОДЫ | 1957

Павел Григорьев-Савушкин | КРАНОВЩИЦА | 1955

Их героини, словно живущие на грани видимого и исчезающего, отражают невесомость существования, уходящего от яркости соцреализма к интимной, личной правде, что добавляет работам особое очарование.

Василий Ситников | ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛА | 1971

Василий Ситников | НЮ | 1970

Василий Ситников | ОБНАЖЕННАЯ | 1970-е

РЕАЛЬНОСТЬ. БЫТ

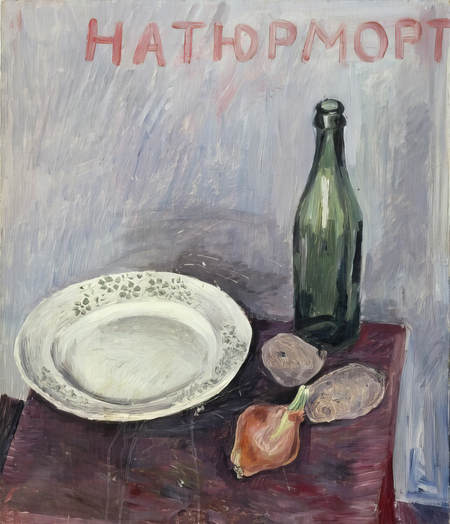

Виталий Комар и Александр Меламид | НАТЮРМОРТ НА КРАСНОМ | 1972

Рассматривая предметы повседневного быта на полотнах нонконформистов, можно провести параллель с поп-артом. Однако важно понимать, что советское «искусство предметов» лишь отчасти связано с западным стилем, который концентрировался на образах потребительской культуры и массового производства. Советские же художники изображали предметы не как знаки коммерции и изобилия, а скорее как символы дефицита, закрытости, суровости повседневной жизни.

Александр Косолапов | МЯСОРУБКА | 1972

Александр Косолапов | ЩЕКОЛДА | 1972

Оскар Рабин | ПАСПОРТ | 1964

Наилучшей демонстрацией «советского поп-арта», пожалуй, является работа Оскара Рабина «Паспорт», изображающая предмет, уникальный для СССР, — паспорт, который был у каждого гражданина и являлся средством жесткой привязки человека к месту, способом контроля и ограничений.

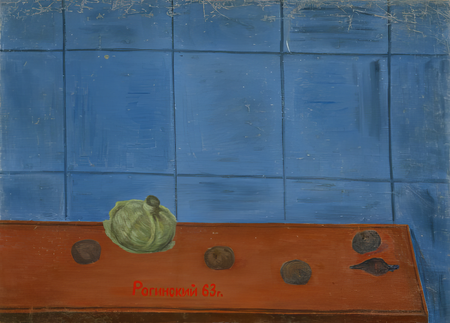

Михаил Рогинский | НАТЮРМОРТ С КАПУСТОЙ | 1963

Михаил Рогинский | НАТЮРМОРТ С МОРКОВКОЙ | 1964

Рогинский, в свою очередь, переносит на холст предметы, которые могли бы показаться обыденными и банальными: хлеб, кухонная утварь, консервные банки, закрытые бутылки. Но, в отличие от западного поп-арта, эти предметы имеют совершенно другую роль. Работы художника обнажают дефицит не только через отдельные объекты, но и через композицию: Рогинский преднамеренно оставляет пространство пустым, создавая ощущение нехватки и бедности.

Контраст стола соцреалиста и нонконформиста в картинах:

Энгельс Козлов | ЗАВТРАК | 1965

Михаил Рогинский | НАТЮРМОРТ | 1967

Михаил Рогинский | ЕБ*ТЕСЬ-РАЗМНОЖАЙТЕСЬ | 1966

Полотна художника уникальны и еще одним приемом: они передают разговорный ритм обыденного советского быта, непричесанного, с элементами брани и шокирующими лозунгами, выражающими ту самую реальность коммунальных кухонь, скрытую за мифом о «советской вежливости».

Михаил Рогинский | ШТАНЫ «Х*Й ВАМ» | 1966

Михаил Рогинский | ШТАНЫ «БЛ*ДЬ БУДУ НЕ ЗАБУДУ» | 1966

Михаил Рогинский | ЧАЙНИК «Х*Й» | 1966

Владимир Немухин | БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА | 1965

Владимир Немухин | ИГРА НА ТАРНОМ ЯЩИКЕ | 1975

Владимир Немухин обращается к другой, закрываемой официальной культурой стороне быта, изображая страсть и азарт, которыми жили люди. В его натюрмортах карточные игры предстают не как невинное развлечение, а как воплощение скрытого стремления уйти от контролируемой и однообразной реальности, как попытка обрести власть над собственной судьбой хотя бы в игре — единственном пространстве, где можно бросить вызов случаю и внезапно стать победителем.

Владимир Немухин | ПАСЬЯНС «НЕ КАНТОВАТЬ» | 1971

Здесь, в мелочах повседневного существования, кроется подлинная реальность, которую художники сохранили для нас, своих потомков. Не менее важным стало и запечатление на холстах образов советских городов, которые деятели официального искусства старательно идеализировали.

Владимир Немухин | НЕОКОНЧЕННАЯ ПАРТИЯ | 1967-1968

РЕАЛЬНОСТЬ. ГОРОД

Москва на картинах официального искусства:

Борис Рыбченков | МОСКВА, СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР | 1966

В эпоху хрущевской оттепели великая стройка, охватившая города СССР, стала важным символом масштабных перемен, обещанных государством. Москва, обрастая строительными лесами, обновлялась новыми проспектами и модернистскими зданиями, наполняясь гулом инструментов и шумом рабочих, вставала на путь «столицы светлого будущего».

Ахмед Китаев | Н.С.ХРУЩЕВ СРЕДИ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1961

Евгений Кропивницкий | ПЕЙЗАЖ С КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛКОЙ | 1959

Конечно же, первоочередной задачей на этой тернистой дороге была не безоглядная работа на общее благо, а сокрытие от общественных глаз всего того, что нарушало стройную картину похорошевшей Москвы, будь то ветхие строения, коммунальные дворы или обветшавшие окраины. Однако, нонконформисты не могли оставаться безучастными к жизни этих забытых уголков города.

Оскар Рабин | КАФЕ ПОЭТА САПГИРА | 1962

Особое место в отображении подлинной окраинной жизни занимает творчество Оскара Рабина, одного из важнейших членов Лианозовской группы, изображавшего городской пейзаж не через величественные фасады, а через мрачные груды покосившихся бараков, чьи огрубевшие за долгие годы стены утеряли способность сиять в свете даже самой яркой луны. Именно в отображении районов, знакомых ему с юности, и подаривших название их творческому объединению, мест, где он и его друзья-художники жили и создавали свои произведения в тени официального искусства, Рабин находит свое призвание.

Оскар Рабин | ЛУНА И ГОРОД | 1962

Оскар Рабин | НАТЮРМОРТ НА МОСКОВСКИХ ЗАДВОРКАХ | 1961

Оскар Рабин | НИЖНЯЯ МАСЛОВКА | 1962

Его работы показывают Лианозово как символ всего, что отвергала «новая» Москва: обветшалые, несуразные здания, пустынные поля, колючая проволока и трубы заводов на горизонте, которые говорят не только о материальной бедности, но и о жестокой изоляции от триумфально сияющей столицы, мелькающей строительными кранами на горизонте.

Оскар Рабин | ШУРИН ДОМ | 1962

Оскар Рабин | СТРОЕНИЕ № 150 | 1963

Другие художники, такие как Евгений Кропивницкий, Михаил Рогинский и Шолом Шварц, также обращаются к образу города как к месту, где правда о его жителях запечатлена в самих строениях, хранящих холодную отчужденность индустриальной силы, запущенность и тусклость городской окраины, гнетущую атмосферу безразличия.

Евгений Кропивницкий | ЗАВОД В ТУЧКОВО | 1960

Евгений Кропивницкий | ЗАВОДСКОЙ ДВОР | 1960

Михаил Рогинский | РОЗОВЫЙ ЗАБОР, РЕЛЬСЫ | 1963

Благодаря нонконформистам, эта сторона городского быта, скромная и неприукрашенная, сохранилась в веках, стала наглядным примером не только архитектурного состояния того времени, но и эмоционального состояния людей, в этой архитектуре проживавших.

Шолом Шварц | ДОМА (ТРИ ДОМА С ФИГУРОЙ ЧЕЛОВЕКА) | 1954

Шолом Шварц | ДВА КРАСНЫХ ДОМА | 1955

Борис Свешников | МОЛЧАНИЕ | 1960-1970

Михаил Рогинский | МОСКОВСКАЯ ОКРАИНА | 1966

Борис Свешников | СЛЕДЫ НА СНЕГУ | 1959

РЕАЛЬНОСТЬ. ОБРАЗ ЖИЗНИ

Виктор Пивоваров | МОСКОВСКАЯ ВЕЧЕРИНКА | 1971

Создание картины «правильного» образа жизни было одной из ключевых задач официального искусства: если ты продавец, то непременно с улыбкой на лице, если отдыхаешь, то с пользой, и даже пьешь — всегда в меру. Однако реальность, пестрившая куда большими красками, была порой груба и нелепа, наполнена не только трудом, но и бездельем, а порой трогательна в своей неотфильтрованной искренности.

Ахмед Китаев | МЫ ИДЕМ В НОВУЮ ЖИЗНЬ | 1953

Миша Брусиловский | В МАСТЕРСКОЙ | 1965

Александр Арефьев | РАЗГОВОР (СКАНДАЛЬНАЯ БАБА) | 1955

Так, в своих работах Вячеслав Калинин увековечил московскую повседневность, но отразил её с фантастическим, почти карнавальным налётом, балансирующим на грани между гротеском и документальностью. Грубо прорисованные лица и фигуры, которые он изображает, будто застигнуты врасплох в своих бытовых, порой странных и комичных заботах.

Вячеслав Калинин | ПОМИНКИ | 1974

Вячеслав Калинин | МОСКВИЧИ | 1967

Василий Ситников также изображал столичную жизнь в ее обыденной, но яркой нелепости, в которой оттаскиваемые друзьями пьяницы, мелкие уличные споры, и, казалось бы, незначительные сцены складываются в мозаику подлинного быта. Герои Ситникова — простые обитатели задворок, праздно шатаясь или сидя за бутылкой, переносят нас в реальность городских закоулков, где запах перегара смешивается с грубым смехом «маленьких людей», живущих вне героического повествования.

Василий Ситников | ПРОЕЗД ПАРАШИ КУЛЬТЯПКИНОЙ | 1970-е

Василий Ситников | МОСКОВСКАЯ ИДИЛЛИЯ | 1974

Василий Ситников | МОСКВА | 1973

Картины Бориса Турецкого также выделяются своим особенным отношением к человеку и к среде, в которой он обитает. В образах, таких как «Продавщица в пестрых чулках» и «Секретарша», он передаёт всю неустроенность и даже карикатурность быта обычных советских женщин, представляя их далекими от идеалов героической социалистической реальности. Его персонажи, как правило, занимают нелепые позы, их лица грубы и лишены всякого намека на лощеный идеал, а одежда порой несуразна и даже комична.

Борис Турецкий | СЕКРЕТАРША | 1968

Борис Турецкий | ПРОДАВЩИЦА В ПЕСТРЫХ ЧУЛКАХ | 1966

Борис Турецкий | ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ | 1967

Он создает образ советского человека, погруженного в свои ежедневные ритуалы — будь то встреча с коллегами, ожидание автобуса или выполнение рутинной работы, обостряя взгляд зрителя на шероховатостях быта.

Борис Турецкий | АВТОБУС | 1970

Борис Турецкий | АРБУЗЫ | 1968

Борис Турецкий | ЛЕТЧИКИ | 1968

От грубых обыденных деталей до искривленных тел и мрачных окраин, — художники-нонконформисты бережно сохраняли мир, отторгнутый соцреализмом. Здесь город, быт и сами люди с их несовершенствами предстали в полной мере, оторвав зрителя от глянцевой картины «светлого будущего» и той утопии, что ранее была обещана к 80-му году.