В оформлении обложки использован фрагмент работы Михаль Ровнер «Смещения», 2015

Центральной задачей данного исследования стал сбор проектов современных художников, чьи работы в той или иной мере исследуют и интерпретируют коллективную память.

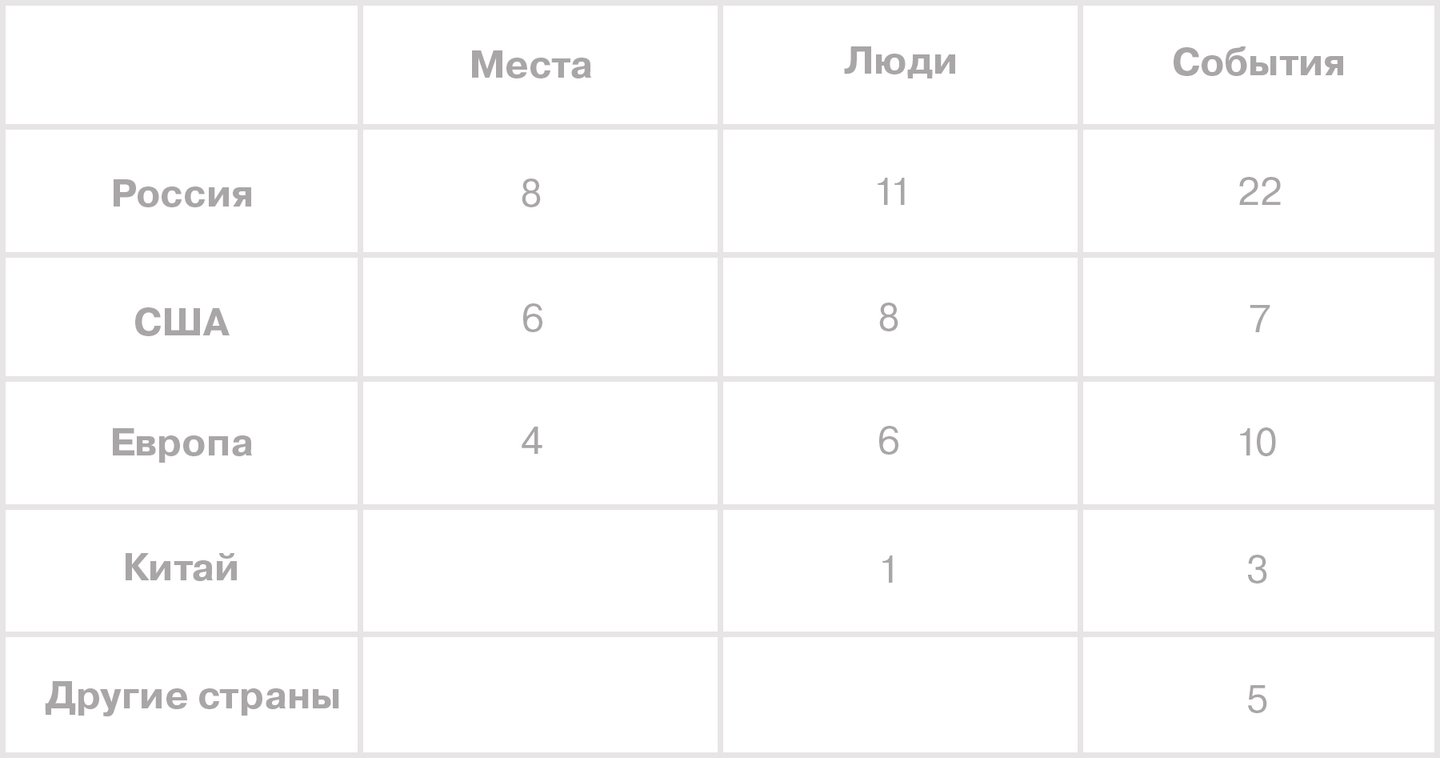

Прежде всего, стоит отметить, что пространство, в котором происходит определенное событие, служит контекстом, в рамках которого формируется память. Проанализировав работу российских художников, мы видим, что, как правило, они сосредотачиваются прежде всего на конкретных событиях. Можно проследить, что в России есть тенденция к интерпретации истории через призму событий, оставаясь в стороне от глубокой работы с пространством и личностями.

В то же время из анализа работы западных художников видно, что в США и Европе существует более равновесная структура.

Анализ всех проектов задействованных в визуальном исследовании

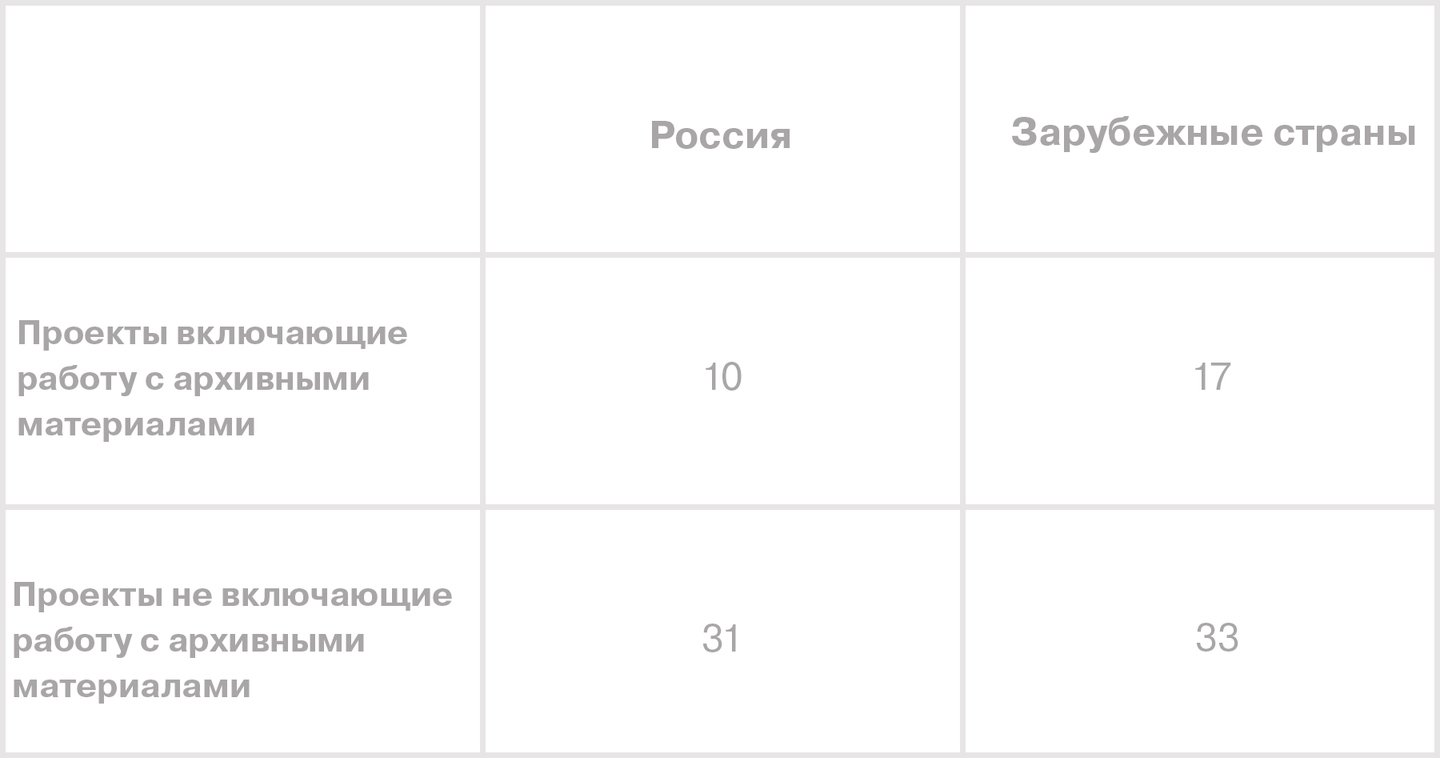

Анализ художественных проектов показывает, что художники по-разному подходят к работе с материалами, что в значительной степени определяет характер их произведений и то, каким образом они работают с коллективной памятью. Одним из ключевых аспектов становится использование архивных материалов, которые, как правило, предоставляют исторический контекст и дополнительные слои значения для зрителя. В данной работе я рассматриваю, как различается работа художников с архивными материалами в России и за рубежом.

Анализ использования архивных материалов

Работа с архивом в искусстве открывает множество возможностей для поиска новых интерпретаций и переосмыслений исторического нарратива. В зарубежных проектах мы можем наблюдать более активное использование архивных материалов. Художник с помощью архивных изображений воссоздает нарратив, который заставляет зрителей заново осмыслить свои представления о миграции и идентичности, тем самым поднимая важные социальные вопросы.

Однако в России мы видим обратную тенденцию. На основе проведенного анализа художественных проектов можно утверждать, что количество работ, использующих архивные материалы, значительно меньше. Художники чаще прибегают к созданию оригинальных произведений, которые не включают в себя эти элементы. Это может быть связано с разными факторами, включая ограниченный доступ к архивным материалам. Западные художники, как правило, имеют доступ к более качественным и полным архивам, что предоставляет им возможность углубляться в исследование исторических и культурных контекстов. В то время как в России доступ к подходящим архивным материалам может быть ограничен, что делает создание полноценных проектов более сложной задачей.

В результате исследования 91 проекта было установлено, что художественная репрезентация доминирует в современных художественных практиках. В условиях постмодернистского подхода художники стремятся исследовать свои эмоции и восприятие мира. Поэтому они предпочитают представлять свои личные взгляды на события и историю, а не заниматься их прямой реконструкцией.

Коллективная память подвержена различным воздействиям, которые могут вызывать искажения. Я проанализировал эти воздействия и пришел к выводу, что наиболее частым воздействием является травматизация.

Также исследование показало, что большинство проектов реконструирует или же представляет коллективную память, раскрывая её многослойную природу именно через инсталляцию. Инсталляции способны создавать многоуровневые пространства, в которых зрители не только становятся наблюдателями, но и активно вовлечены в процесс взаимодействия с произведением. Это вовлечение предоставляет возможность переосмыслить и интерпретировать память, демонстрируя, что она не является фиксированной категорией, а представляет собой живой и изменчивый процесс. Художники, используя инсталляции как медиа, могут экспериментировать с формой и содержанием, взаимодействуя с архивными материалами, объектами и другими медиаформами.

Работа над визуальным исследованием стремилась открыть путь к осмыслению метода, позволяющего взаимодействовать с темой коллективной памяти в контексте выставочного проекта. Так например, можно погрузиться в изучение общественных нарративов, которые зачастую принимаются как священные догматы, становясь основой для формирования коллективной идентичности. Эти нарративы, будучи плотно вплетены в ткань культуры, требуют тщательного анализа и критического осмысления, чтобы выявить подлинные значения. Важно не просто принимать их как данное, но и предлагать перспективы, которые могли бы бросить вызов устоявшимся представлениям, провоцируя диалог и размышления. Таким образом, визуальное исследование становится не только инструментом для приоткрытия завесы исторической памяти, но и платформой для создания новых нарративов, способных обогатить наше понимание себя и окружающего мира.

Ассман, А. Новое недовольство мемориальной культурой.

Ассман, Ян. Культурная память: письмо, память о прошлом и полит. идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман; пер. с нем. М. М. Сокольской. — Москва: Яз. слав. культуры, 2004. — 363 с. : ил., табл. : 22 см — (Studia Historica).; ISBN 5-94457-176-4.

Бергсон, А. «Творческая эволюция. Материя и память», Минск: Харвест, 1999

Варбург, Аби (1866-1929). Великое переселение образов: исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной, пер. с итал. Н. Булаховой; пер. с латин. Д. Захаровой]. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. — 381, [1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. : ил., портр. : 19 см — (Художник и знаток).;

Головашина, О. «Места памяти: между метафорой и концептом», в «Социология власти», том 34 № 1 (2022)

Erll A. Memory in culture. London: Palgrave Macmillan, 2011. 209 p

Йейтс, Ф. (1997). Искусство памяти. Санкт-Петербург: Фонд поддержки науки и образования «Университетская книга».

Loch M. M moire collective, tradition et coutume: propos d un livre recent. Paris: La renaissance du livre, 1925. 83 p

Olick J. «Collective memory»: A memoir and prospect // Memory Studies. 2008. Vol. 1 (1). P. 23–29.

Olick J., Robbins J. Social memory studies: From «collective memory» to the historical sociology of mnemonic practices // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. P. 105–140.

Olick J. The collective memory reader. Oxford: Oxford University Press, 2011. 497 p.

Память как объект и инструмент искусствознания. Сборник статей / Сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф. — М.: Государственный институт искусствознания. М., 2016. — 384 c.

Роббе Ксения Светлана Бойм. Будущее ностальгии. М. : новое литературное обозрение, 2019 // Laboratorium. 2020. № 2.

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 c.

Хаттон, Патрик Х. История как искусство памяти / Патрик Х. Хаттон; Пер. с англ. В. Ю. Быстрова. — СПб. : Владимир Даль, Фонд Ун-т, 2003. — 422.