Визуализация преступника в эпоху до научной криминалистики основывалась на демонизации и страхе. Преступник возникал как архетип зла: на гравюрах — осужденный на виселице или в позорном столбе; на лубочных листах — разбойник или колдун; на листовках — враг общества, чья казнь становится общественным зрелищем. Такое изображение формировало коллективные страхи: преступление воспринималось как нарушение космического порядка, а казнь — как ритуал возвращения баланса.

Европейские хронисты.

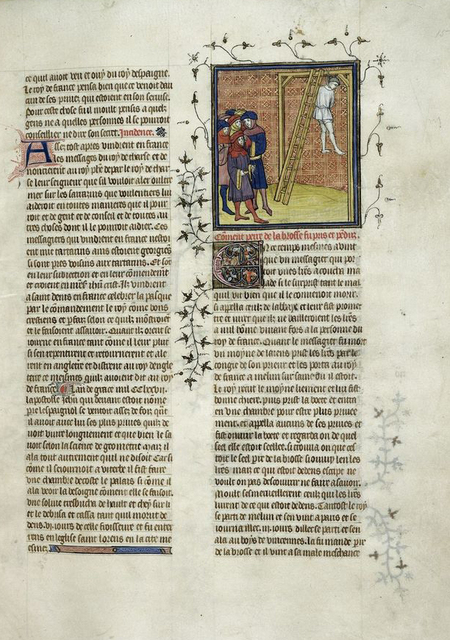

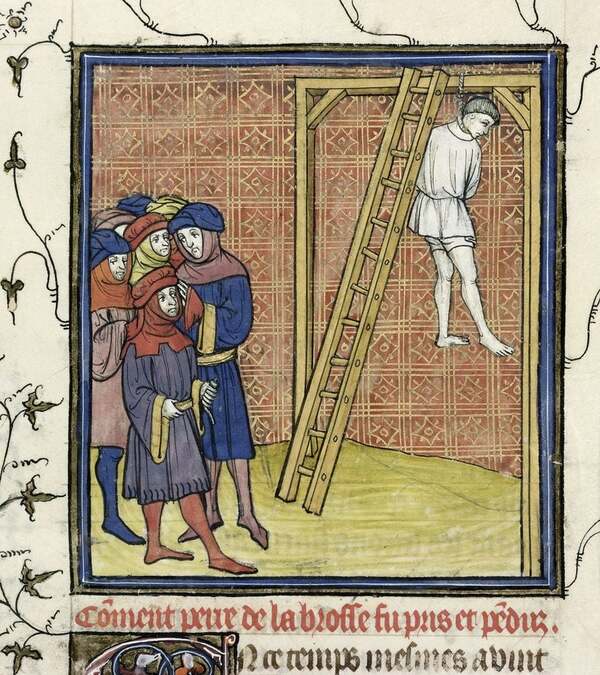

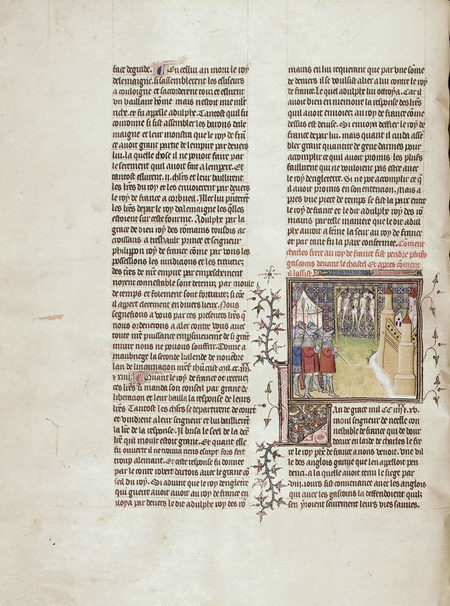

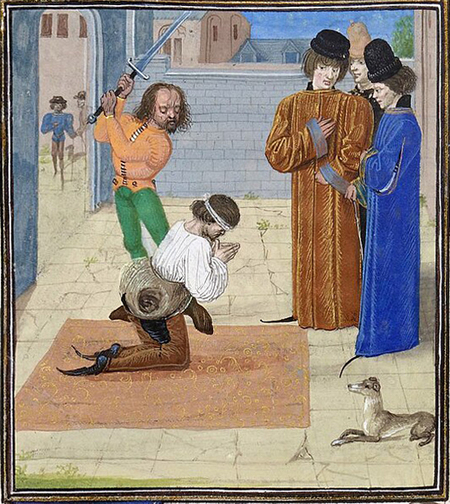

Средневековые и ранние европейские хронисты создавали не документальные свидетельства, а моральные притчи. Их иллюминированные рукописи и гравюры фиксировали казни, пытки и наказания как сцены божественного правосудия. Преступник изображался не как конкретный человек, а как воплощение греха.

Публичная казнь была театром, где пространство организовывалось так, чтобы все видели смерть. Виселица возвышалась на площади, эшафот выстраивался у стен тюрьмы, толпа окружала место казни плотным кольцом. Хронисты зарисовывали эти сцены в рукописях — не для точности, а для назидания. На миниатюрах видны судьи в мантиях, палачи с топорами, осужденные на коленях. Фон часто украшен золотом, что превращает казнь в священный акт.

Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 139, 1270–1380 гг. | Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 140, 1270–1380 гг.

Лица осужденных в этих изображениях почти неразличимы. Художники не стремились передать индивидуальность — важен был жест: склоненная голова, связанные руки, коленопреклоненная поза. Преступник всегда меньше судьи, ниже палача, беззащитнее толпы. Визуальная иерархия подчеркивала власть: тот, кто нарушил закон, лишается не только жизни, но и визуального достоинства.

Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 134, 1270–1380 гг.

Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 15, 1270–1380 гг.

Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 203, 1270–1380 гг.

Пьер дю Тертре и Жак де ла Рю, «Хроники Франции и Сен-Дени», с. 27, 1270–1380 гг.

Хроники Жана Фруассара часто сопровождались иллюстрациями казней мятежников и предателей. Виселицы, эшафоты, отрубленные головы на копьях — все это становилось частью визуального языка власти. Изображение казни служило предупреждением: вот что ждет тех, кто выступит против короля.

Жан Фруассар, Казнь Роберта Тресилиана в средневековой миниатюре, XV век | Фруассар Людовик Грютхюзе, Казнь Хью Младшего Деспенсера в Херефорде, 1326 г.

Жан Фруассар, миниатюра из «Хроник Фруассара», начало XV века

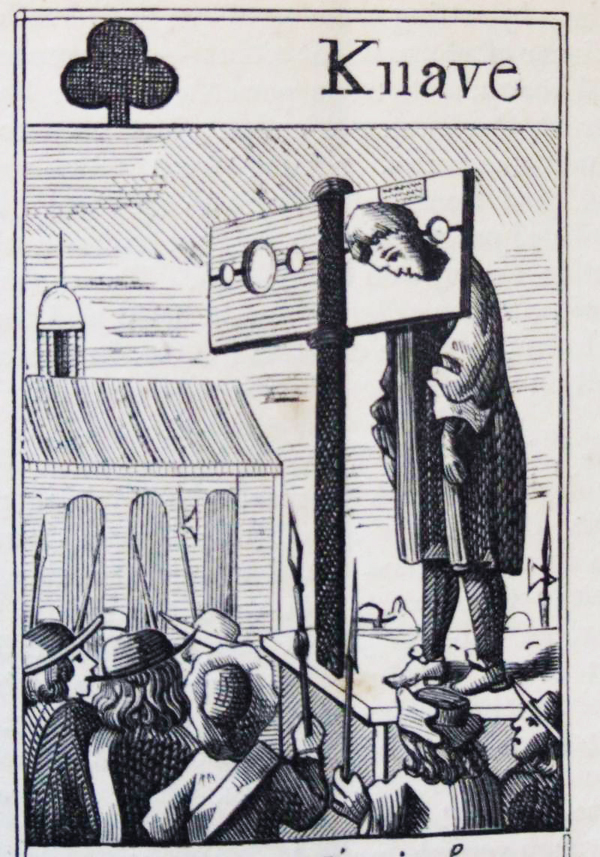

Европейские гравюры XVIII–XIX веков продолжили эту традицию. Казни изображались с театральной детализацией: толпа на балконах домов, солдаты с копьями, священники с крестами, осужденные на телегах. Пространство казни становилось сценой, где каждый элемент имел значение. Церковь на фоне напоминала о божественном суде, тюрьма — о земном правосудии, толпа — о коллективном одобрении наказания.

Аноним, Робер Франсуа Дамьен казнен в Париже на Гревской площади, 1757 г.

Ллевеллин Джуитт, журнал «The Reliquary», 1861 г. «Позорный столб» | «Вращающийся позорный столб Мальборо»

Неизвестный автор, «Позорный столб, наказание XVI века», XIX век | Неизвестный автор, «Публичное унижение XVI века», XIX век

Роберта Чемберс, «Книга дней», 1866 г. | Эдуард Герольд, «Староместская казнь 1621 года», 1866 г.

Лубок.

Лубки — это дешевые народные гравюры на дереве, раскрашенные от руки. Лубок создавал не документ, а миф. Разбойники, мошенники и наказания становились частью фольклора — историями, которые рассказывали и пели на ярмарках[14].

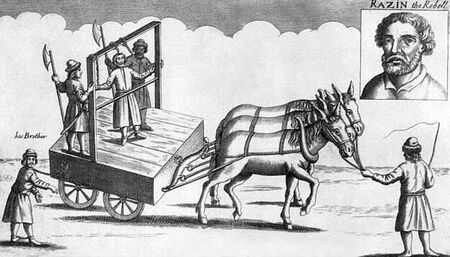

Стенька Разин — самый знаменитый герой русского лубка — изображался не как злодей, а как бунтарь. Центральная композиция часто показывала его с поднятой над головой персидской княжной (момент перед тем, как он бросит ее в Волгу), вокруг — виньетки с эпизодами его жизни: грабежи, битвы, казнь. Визуальный язык лубка упрощен: яркие цвета, плоские фигуры, отсутствие перспективы. Это не реализм, а символизм. Разин не преступник — он народный мститель, который наказывает бояр и воевод.

Фото: неизвестный автор, «Отправление на казнь Степана Разина», 1671 г.

Художник П. Ассатуров, «Стенька Разин», 1908 г.

Элетро-Типо-Хромо-литография Корпуснова, «Стенька Разин», 1900 г.

Соловей Разбойник в лубке «Илья Муромец и Соловей Разбойник» не демонизируется, а изображается как достойный враг героя. Преступник — противник в благородном поединке, а не воплощение зла.

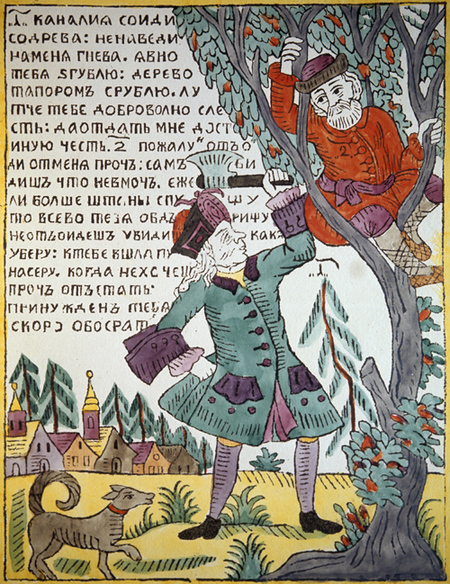

В лубке «Вор на яблоне» изображена же фигура среди ветвей яблони, с примитивной графикой. Это уже не герой, а типаж, архетип мелкого преступника. Преступление превращается в притчу о жадности и нарушении чужой собственности.

Это отражает переход: преступник перестает быть персонажем и становится категорией, визуальным архетипом морального урока.

Д. А. Ровинский, «Вор на яблоне», 1881 г. | Неизвестный автор, «Илья Муромец и Соловей Разбойник», XVIII век

Некоторые лубки высмеивали власть через гротеск. Это не документация преступлений, а народная сатира, где «преступник» — это власть, а наказание — месть угнетенных. Визуализация переворачивает иерархию: маленькие становятся большими, слабые — сильными, жертвы — палачами.

Фото: Д. А. Ровинский, «Баба Яга сражается с крокодилом», 1881 г.

«Еруслан Лазаревич убивает морское чудовище», XIX век

«Храбрый воин Аника», 1868 г. | «Бова королевич поражает Полкана богатыря», XIX век

Лубки с изображением мошенников и шутов показывали преступника как трикстера — фигуру, которая нарушает правила, но вызывает не страх, а смех. Человек в шляпе с перьями, верхом на свинье, играющий на рожке — это не угроза, а карнавал. Визуальный язык лубка позволял одновременно осуждать и восхищаться, демонизировать и героизировать.

Фото: анонимный народный художник, «Фарнос Красный Нос», XVIII век.

Демоны и злодеи.

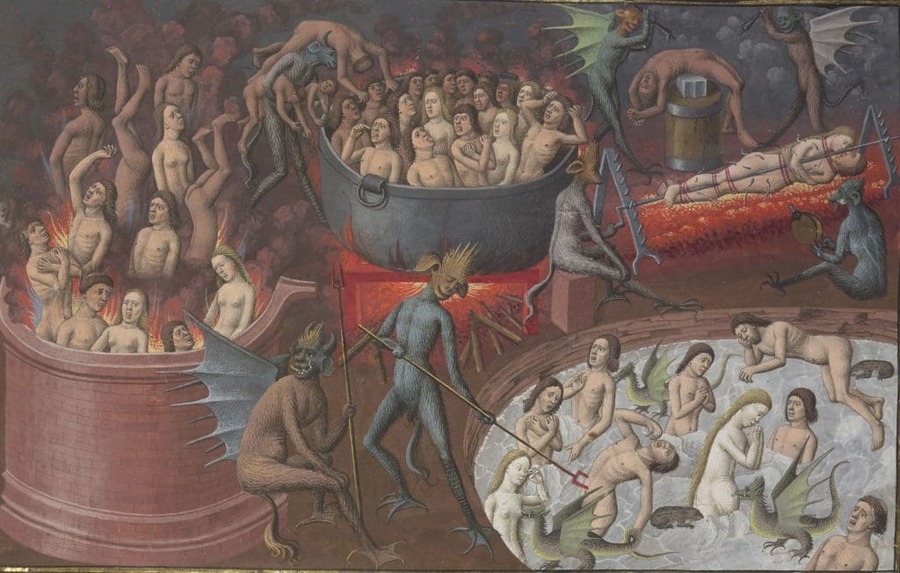

В Средние века и Раннее Новое время преступник часто изображался буквально как демон — существо с рогами, когтями, искаженным лицом. Ведьмы, еретики, колдуны визуализировались через физическое уродство.

Иллюминированные рукописи показывали демонов с гротескными лицами, рогами, змеиными языками, когтями вместо рук. Они терзали бледные фигуры грешников, тащили их в пасть ада, связывали цепями. Это не метафора, а олицетворение зла. Если человек совершил преступление, значит, в нем живет демон. Визуальная логика проста: внешнее уродство равняется внутренней порочности.

Фото: средневековая рукопись.

Часослов, с. 128, «Католическая церковь», 1430 г.

Книга Виноградной Лозы, Господь Наш, с. 82, 1430 г. Фото: Бодлианская библиотека, Оксфордский университет

Град Божий, с. 389. Париж, Библия Святой Женевьевы | Град Божий, с. 211 Фото: Национальная библиотека Франции.

Борьба святых с демонами стала визуальной формулой добра и зла. Архангел Михаил с мечом над демоном, замок на фоне, золотой нимб вокруг головы святого — каждый элемент имеет значение. Демон всегда внизу, святой — сверху. Демон темный, ангел — светлый. Визуальная иерархия закрепляет моральную: зло должно быть повергнуто, а преступник — наказан.

Фото: Часослов, «Святой Михаил, сражающийся с демоном», XV век.

Джорджа Шарф и Оуэн Джонс, «Праздник Святого Михаила и всех ангелов», 1845 г. | Часослов, с. 357, «Святой Михаил побеждает сатану», 1385–1390 гг. | «Святой Михаил, побеждающий дракона», 1450–1600 гг.

Неизвестный автор, «Святой Михаил и дракон», начало XVI век | «Архангел Михаил и дракон», XIII век | Мастер сэра Джона Фастольфа, «Святой Михаил и дракон», 1430–1440 гг.

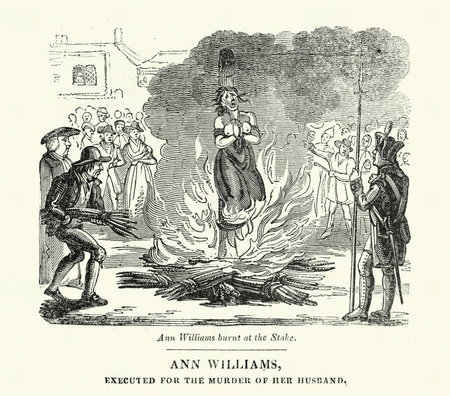

Охота на ведьм создала целый визуальный канон демонизации. Женщины, обвиненные в колдовстве, изображались привязанными к столбам, окруженными пламенем[16]. Мужчины с шестами поддерживают огонь, толпа наблюдает издали. Казнь через огонь была не просто наказанием, а очищением — пламя должно было уничтожить не только тело, но и демоническую силу внутри него. Визуализация подчеркивает ритуальность: столбы как алтари, огонь как жертвоприношение, ведьма как жертва и одновременно угроза.

Фото: «Сожжение Элизабет Плейнечер на площади Генсвайде в Вене», 1800 г.

Михаэль Герр, «Колдовство и тайный мир колдовства», XVII век То, как представляли ведьм в то время.

Неизвестный автор, «Женщину сжигают на костре как ведьму», год неизвестен

Неизвестный автор, «Сожжение заживо», XIX век

Аннекен Хендрикс, «Привязанная к лестнице, сожженная в Амстердаме», 1571 г.

Листовки.

Рекламные плакаты, напечатанные на одной стороне листа были массовой медиа эпохи до газет. Их продавали на ярмарках, у ворот тюрем, прямо на казнях. Они содержали текст-обвинение, описание преступления, последние слова осужденного и гравюру. Формат превращал казнь в товар: зрелище, которое можно купить и унести домой.

Неизвестный автор, «Х. Хорлер, листовка», XIX век | Неизвестный автор, «Кэтрин Уилсон, листовка», XIX век

При этом типографика всегда очень выразительная: сверху крупный, жирный заголовок или просто имя преступника — все в верхнем регистре, чтобы сразу бросалось в глаза. Сам шрифт простой, рубленый, иногда с засечками, но всегда массивный и контрастный. Вся композиция очень строгая — чтобы информация читалась на бегу и сразу было ясно, что это листовка про казнь или поимку. Так создается ощущение важности и драмы от самого взгляда на плакат.

Фото: Британская библиотека, «Рассказ о самом варварском и бесчеловечном убийстве», приблизительно 1826 г.

Неизвестный автор, «Признание в варварском убийстве, совершённом Джоном Холлоуэем над телом своей жены: отсечение ей головы, рук и ног», XVIII–XIX века

Неизвестный автор, «Чарльз Пирс, листовка», XIX век

Библиотека Гарвардского университета, «Жизнь, суд и ужасная казнь Уильяма Харли за ограбление в Чипстеде», XIX век | Библиотека Гарвардского университета, «Последняя предсмертная речь и признание Фердинандо Дэвиса», XIX век | Библиотека Гарвардского университета, «убийство в Эпсоме», XIX век

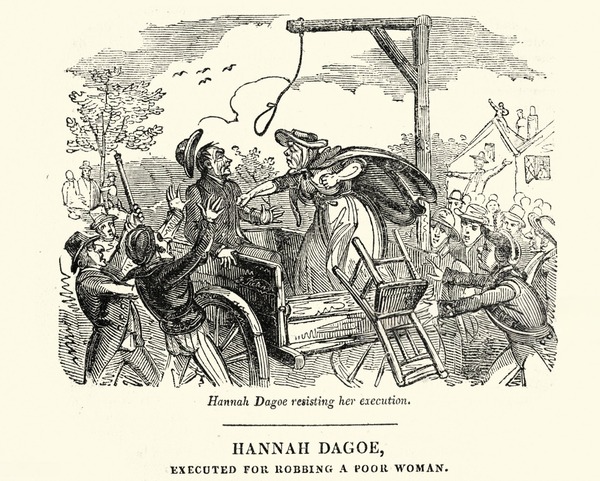

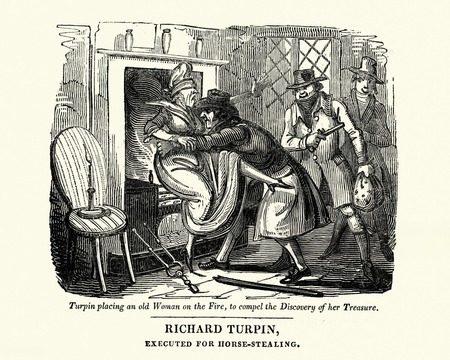

Ньюгетский справочник (Newgate Calendar) — сборник историй преступников, казненных в Ньюгейтской тюрьме, — был бестселлером XVIII–XIX веков[15]. Иллюстрации к нему показывали моменты преступлений, а визуализация драматизировала: художник воссоздавал сцену по описанию. Преступление превращалось в театральную формулу: закрытое пространство, оружие, жертва, злодей, а после — урок.

Эндрю Кнапп и Уильям Балдвин, «Ньюгетский справочник», с. 3, 1824–1826 гг.

Ньюгетский справочник, « Энн Уильямс сожжена на костре за убийство мужа», XIX век | Ньюгетский справочник, «Ханна Дагоу, бьющая кулаком палача», XIX век

Ньюгетский справочник, «Убийство, Мэтью Кларк», XIX век | Ньюгетский справочник, «Дик Терпин», XIX век

Выводы.

Демонизация создала визуальный архетип преступника как «другого» — существа, которое выпадает из нормы. Эти образы не стремились идентифицировать конкретного человека: лица обобщались, тела изображались искажено, сцены выстраивались как спектакль. Визуальный язык был понятен всем: толпа вокруг виселицы означала коллективное одобрение наказания, искаженное лицо демона сигнализировало о зле, позорный столб — стыд. Идея о том, что преступление видно, а наказание должно быть публичным — станет основой для последующих попыток визуализировать преступника.