В этой главе я исследую узбекский театр с первобытности до наших дней с фокусом на архитектуру. Для исследования важным источником информации была книга Мамаджана Рахманова «Узбекский театр с древнейших времен до 1974 года», где очень подробно рассказывается о возникновении театра и его истории в целом.

Для меня важно было исследовать, что именно являлось театром, где проводились спектакли и был ли он вообще. Было бы неправильно считать, что узбекского театра в доисторические времена не существовало, так как исследование доказывает обратное: в узбекистане процветало театральное искусство, возводились специальные площадки для выступлений актеров — масхарабозов. Но правда в том, что от древнего театра на почве самой Средней Азии почти ничего не осталось. В бурных перипетиях гражданской истории он был в большинстве случаев разгромлен, смят, но не уничтожен полностью.

Также, для изучения современных узбекских театров, построенных в ХХ веке до и после революции, я обратилась к лекциям историка Бориса Голендера, где он очень подробно рассказывает уже историю узбекского театра непосредственно до наших дней.

Первобытные и домусульманские истоки.

Первое тысячелетие до н. э.

На заре истории Средней Азии ритуалы, связанные с охотой и поклонением силам природы, имели театрализованный характер. Уже палеолитические наскальные изображения из грота Зараутсай (Сурхандарьинская область) показывают людей в масках и «плащах», изображающих животных. Эти действия представляли собой первые формы драматического подражания, соединявшие религию, танец и образ.

Охота на диких быков. Наскальные изображения в Зараут-сае.

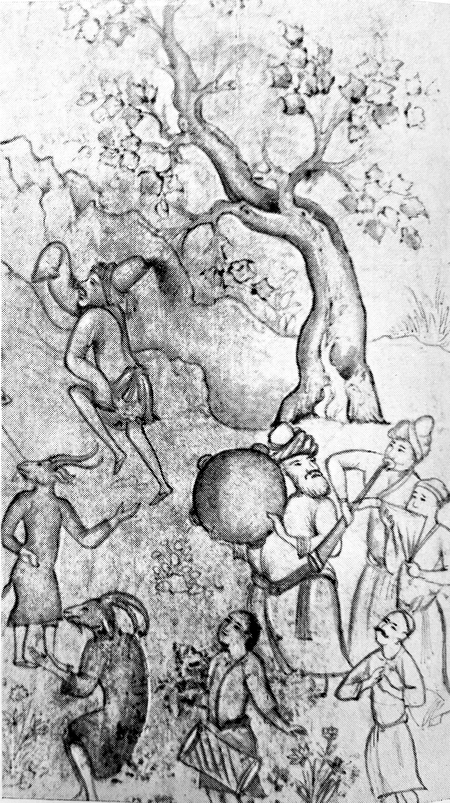

Миниатюра XIV–XV вв. Гератская школа. Танцующие мас-харабозы в обличье козла.

В эпоху зороастризма (по «Авесте») культовые церемонии проходили в храмах или на специально возведённых площадках. Молитвы произносились с элементами диалога, музыки и пантомимы. Таким образом, зародились основы театрализации ритуалов — священная площадка стала прообразом сцены.

Фрагмент миниатюры XIV–XV вв. к поэме «Юсуп и Зулейха» / Фрагмент миниатюр: танцующий масхарабоз — в маске быка.

Эллинистическая эпоха — театры Бактрии и влияние Греции. Кушанское царство.

III век до н. э. — IV век н. э.

После походов Александра Македонского, включавших артистов, комедиантов и музыкантов, в Среднюю Азию проникает греческая театральная культура. В городах Бактрии и Парфии появляются дворцовые сцены и площадные театры.

Ай-ханум

В древнем городе Ай-Хануме археологи обнаружили каменный амфитеатр — один из крупнейших на Востоке:

- диаметр орхестры — около 30 м,

- глубина ямы — 15 м,

- 16 каменных рядов скамеек (высотой до 50 см). Найдена также комическая маска, подтверждающая театральное назначение строения.

Генеральный план городища Ай-ханум

План амфитеатра

3D визуализация амфитеатра и городища

Правители содержали труппы греческих актёров, музыкантов и танцоров, устраивали представления во дворцах и на городских площадях, приобщая народ к театру. С этого времени начинается взаимопроникновение греческих и местных форм. Эллинистический театр на территории Узбекистана назывался «масхара» — от греческого «маскарас» (маска).

Во время походов на восток Александр Македонский привел с собой 3000 актеров. В состав его войск входили комедианты, танцоры, музыканты, акробаты, которые должны были давать выступления для празднества победы в походах.

Отсюда исходит то, что театр «о маскарас», как площадной, мог передвигаться вместе с войсковыми обозами, а, прибыв на место новой стоянки, способен был тут же давать представление.

Топрак-Кала

В период Кушанского царства было высоко развито также искусство Хорезма. В резиденции Топрак-кала, построенной в ту эпоху, найден специальный зал для танцев с настенными росписями ансамблей в масках. В помещении под номером 8 располагался зал для танцев.

Крепость Топрак-кала, IV век

Генплан крепости Топрак-кала

Фрагмент стены с танцевального зала / План помещения

Фаязтепа

При Кушанах усиливаются связи с Индией, что привносит в театральную культуру танцевально-пластические формы. С развитием кушанского царства были построены новые крепости, храмы, дворцы, в которых проходили представления.

Археологические находки в Айртаме (древнее городище на границе с Афганистаном), недалеко от Термеза, свидетельствуют о развитии театрализованных буддийских обрядов в эпоху Кушан. На фризах храма изображены женщины, играющие на арфе, лире и барабане — сцены, отражающие соединение религиозного и музыкального искусства.

Буддийский храмовый комплекс Фаязтепа

Буддийский храмовый комплекс Фаязтепа. Вид с высоты птичьего полета

Буддийские церемонии проходили в форме мистериальных представлений: священнослужители и актеры в масках разыгрывали мифологические сцены, сопровождая их песнями и музыкой. Так как местное население не знало языка священных текстов, проповеди превращались в зрелищное толкование догм, где актеры-жрецы объясняли учение Будды через действие и образы.

План буддийского комплекса

Здесь хорошо отчерчивается логика расположения в центре главного объекта, а зрительские места по краям сооружения.

Помимо крепостей, театральные действия проводились во дворцах, на базарных площадях и в местах религиозных церемоний. Эти пространства становились центрами общественной жизни и художественных представлений.

Эпоха раннего средневековья.

V–X века

К этому моменту начинает развиваться великий шелковый путь, а Китай проявляет все больший интерес к государствам Средней Азии. Как итог кашгарские, бухарские и самаркандские театральные труппы гастролировали в Китае.

В основном, туркестанские актёры и музыканты выступали во дворцах и храмах Чанъаня, столице империи Тан. Их искусство высоко ценилось — в том числе знаменитые самаркандские танцовщицы.

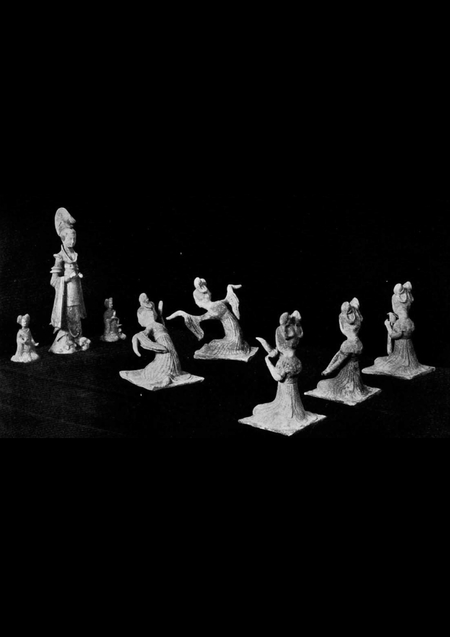

Терракотовые фигурки танцовщиц и женщин-музыкантов, пришедших в Китай из Туркестана. VIII—Х вв.

В основном, туркестанские актёры и музыканты выступали во дворцах и храмах Чанъаня, столице империи Тан. Их искусство высоко ценилось — в том числе знаменитые самаркандские танцовщицы.

После арабского завоевания (VII–VIII вв.) театр Средней Азии пережил глубокий упадок. Исламская идеология отрицала языческие формы искусства — статуи, маски, театральные действия объявлялись идолопоклонством и уничтожались. Города и храмы разрушались, древние книги и пьесы сжигались.

Борьба против театра стала главным лозунгом ислама. Но отдельные феодалы сохраняли профессиональных актеров, музыкантов и танцовщиков также в своих дворцах и замках, а в городах и во дворцах еще происходили тетрализованные представления.

Тем не менее традиции сценического искусства выжили в народной среде: в селениях Дарх, Малый и Большой Вахшивор (Самарканд, Сурхандарья) сохранялись потомственные масхарабозы и кызыкчи — актёры, музыканты, певцы и танцоры, передававшие ремесло по наследству. Они жили высоко в горах и до них арабы не могли добраться.

Султан Махмуд Газнави в резиденции/ миниатюра

А. Семенов писал, что в X–XII веках в Бухаре, Самарканде, Балхе и других городах среди музыкантов были и исполнители макомов, которые на городских арках, на специальном помосте выступали круглосуточно, исполняя по двенадцать макомов, во время исполнения которых меняли свои костюмы. В 1020 году Махмуд Газневи приказал соорудить в Термезе роскошный дворец-павильон, который властелин назвал «палатой увеселений».

В истории искусство театра, музыки и хореографии снова появляется свет ввиду уничтожения арабского халифата, но к сожалению нашествие монголов в XII веке снова остановило развитие театрального искусства.

Этот упадок в экономике и культурной жизни народов Средней Азии, происшедший в результате монгольского нашествия, продолжался почти до конца XIV века, до возникновения в Средней Азии мощного государства Тимура.

Эпоха развитого феодализма. Империя Темуридов.

XV–XVII вв.

Амир Темур (Тамерлан) превратил Самарканд в сияющую столицу, переселил с захваченных земель он переселил в Самарканд наиболее талантлирых деятелей науки и культуры, зодчих, художников.

В то же время некоторые феодальные правители в таких столицах, как Бухара, Ургенч и Газна, как это было и при монархах эллинисти-ческого пернода, старались привлечь в свои дворцы, наряду с учеными и поэтами, актеров, танцоров, музыкантов, чтецов-сказителей, заставляя их выступать во время увеселений и пиршеств. В результате возникали придворная литература и театр.

Танцующие дервиши. Кемаль-ад-Дин Бекзад, 1480–1490 гг.

В Самарканде часто устраивались массовые театрализованные празднества — саили, в которых принимали участие городские ремесленные цеха. Празднества проходили на дворцовых площадях или на площади Кан-и-гиль, специально предназначенной для таких целей, устраивались карнавалы из шатров и палаток, где участвовали тысячи зрителей. В каждом шатер/цех по своей специальной программе принимали участие местные ремесленники

Об этих праздниках интересные сведения дает автор «Зафар-наме» Шереф ад-дин Али Езди, которые являются важнейшим источником для изучения театральной жизни Самарканда той эпохи

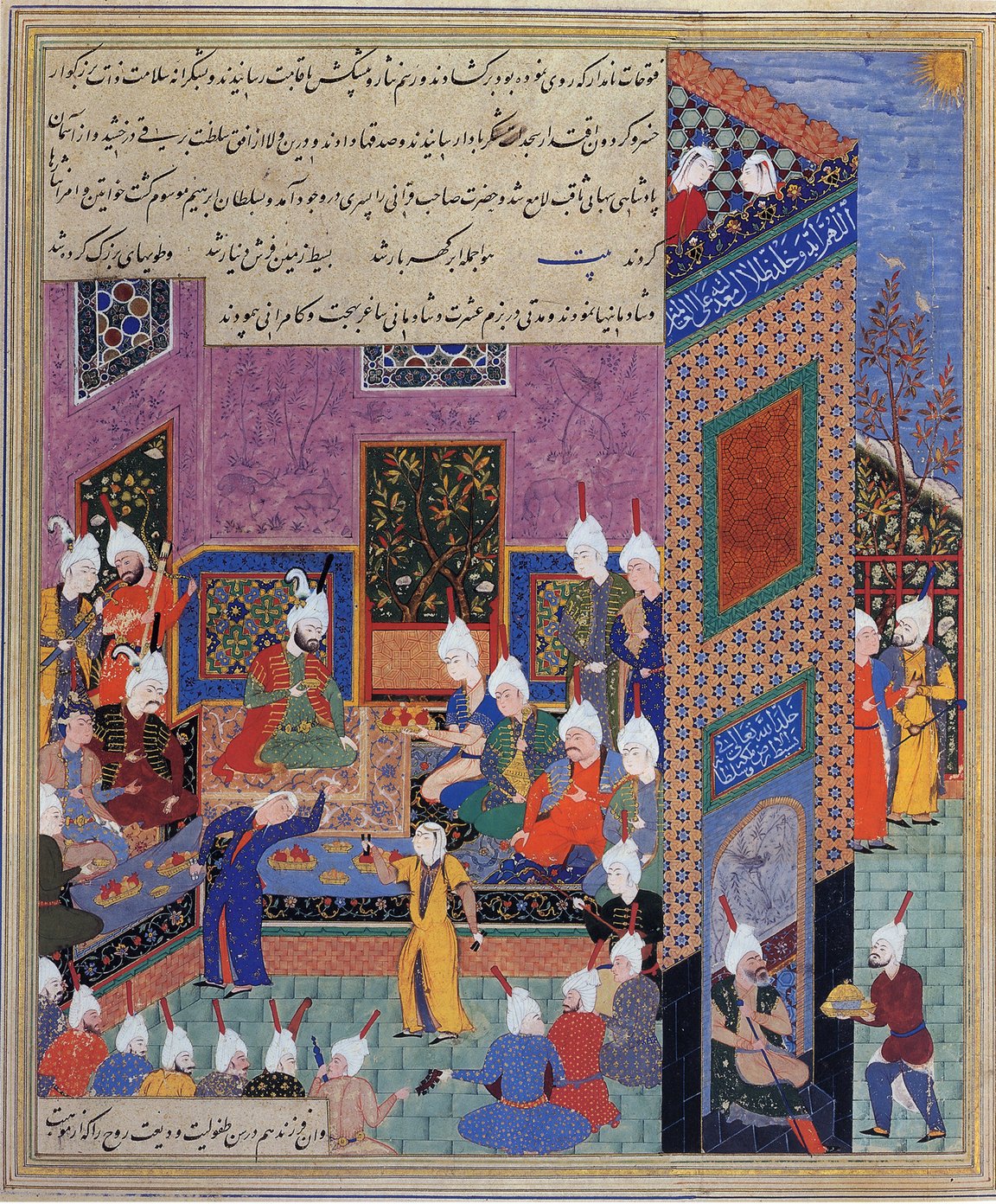

Миниатюры из «Зафар-наме», первая половина XVI века.

»…Все вокруг переполнилось радостью и весельем, Площадь для представления была разукрашена так, Как будто это было покрывало, утыканное алмазами. Многие аллеи и шатры были украшены так, Что каждый из них соперничал по голубизие С лазурными небесами. Дома на улицах и торговые лавки Были украшены на стенах блестками и драгоценностями. Каждый представитель ремесла показал игру, Соответствующую своему ремеслу…

…А когда ты попадаешь в торговые ряды, Выделенные для торговцев тканями, То ощущаешь себя так, словно ступаешь по цветнику мира. Эти люди, достойные всяческих похвал, построили Высокий павильон и сверху донизу украсили его Золотой парчей и шелками. В нем были набросаны шелковые тонкие ковры, И там луполикие * занимали свои места. Везде играли музыканты, пели певцы…»

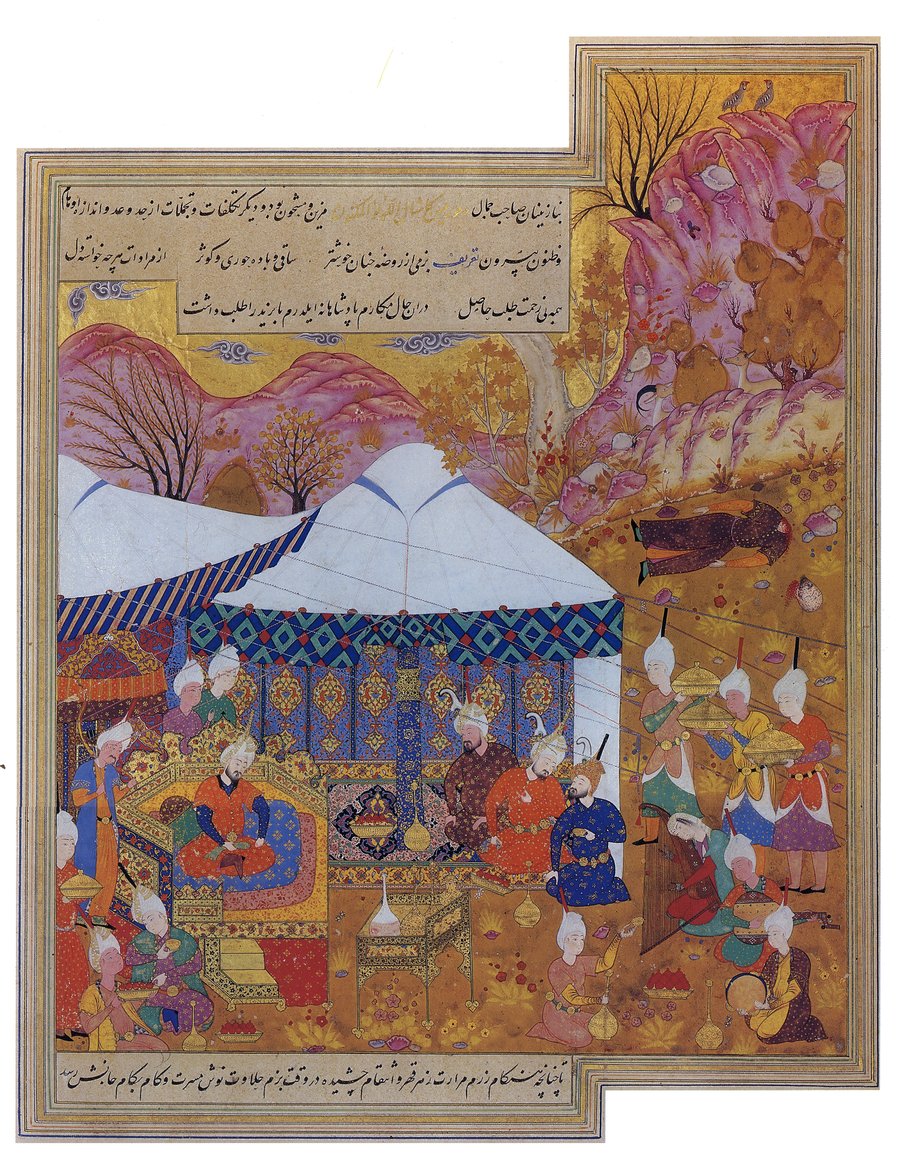

Суфийский танец. Миниатюры из дивана Хавиза. Султан Мухаммад, 1531-1533

При Улугбеке в Самарканде широкое развитие получили народные театрализованные зрелища, которые устраивались во дворцах и на городских площадях, несмотря на сильное сопротивление реакции. Нередко в них участвовали певцы и танцовщицы.

Миниатюра к «Хамса» Амира Хусрафа. Мухаммад-и Ажар, 1485.

Внимание Улугбека к науке, искусству, литературе, предоставление женщинам права учиться, более того, разрешение им петь и танцевать в обществе мужчин не могло не встретить гнев и ненависть реакционных религиозных исламских кругов. В результате великий ученый и мыслитель в 1449 году пал жертвой фанатиков-мракобесов.

Также, во времена Темуридов существовало такое понятие, как «тарабхона» — место, специально отведенное для представлений актеров, танцоров, музыкантов. Она имела квадратную форму. Это было небольшое двухэтажное здание со строго симметричным планом, четырьмя худжрами (комнатками) и центральным крестообразным залом по второму этажу, полуоткрытому со всех сторон в сад. Тарабхона располагалась в глубине длинной улицы, дома которой по обе стороны были двухэтажными, ворота и ограды многих построек окрашены бронзой и голубым лазуритом.

Позднее Средневековье и XIX век — начало XX века

В XVIII–XIX веках, на фоне кризиса феодализма в туркестанских ханствах, широкое распространение получили религиозно-мистические песни и мелодии — творчество дервишей, каландаров, маддахов и отинов. Они исполнялись на базарах, в чайханах, на улицах и во время обрядов у ишанов. Постепенно официальные власти стали разрешать саили — народные праздники и зрелища, где выступали актёры, музыканты и танцоры.

В туркестанских ханствах в каждом из городов для саилей были отведены определенные места. В Коканде, например, таким местом являлась Катта чарсу (большая площадь). На этой площади в три тысячи квадратных метров вмещалось до десяти-пятнадцати тысяч зрителей. К ней примыкали самые широкие улицы, базар и торговые ряды. На севере ее располагался дом городского бека, к западу — медресе, чуть ниже чайхана и различные торговые лавки. К востоку на всю длину площади разместилась большая чайхана. Рядом с чарсу — городская мечеть, минарет, который был виден со всех концов города, а голос ее муэдзина был слышен всему городу.

Площадь у ворот в Кокандский каганат. Фотограф капитан Кривцов, 1840–1888 гг.

После захвата арабами Средней Азии, женщины были лишены множества прав, в том числе и публичных выступлений. Мальчиков обучали женским танцам, одевали их в женские платья и парики, чтобы они выступали при дворе вместо женщин.

Также известно, что к концу XIX века при дворе Худаярхана имелась специальная женская труппа, которая ставила спектакли.

Первые шаги узбекского театра

После вступления русских войск в Туркестан (1880-е гг.) в архитектурной и культурной среде появляются здания европейского типа, пригодные для театра.

В Намангане (1884 г.) женская труппа сыграла спектакли в караван-сарае — редкий случай публичного женского выступления. В начале XX века в Ташкенте, Самарканде и Коканде формируются джадидские театры — первые профессиональные узбекские коллективы.

Первые шаги в истории узбекского театр сделали русский театр. Начинали любители, арендовали помещения, их было мало, только когда 80ые годы на ярмарочной площади, где сейчас стоит музей искусств, была построена биржа ташкентская. ВОт это здание сдавали театралам.

Военное собрание / Ташкент, 1877.

На мустакилллике в съемном военном собрании был поставлен первый спектакль Островского. Далее в 1894 году городские власти решили, что надо иметь профессиональный театр в Ташкенте. Летний театр стал первым специальным театральным зданием в 1894 году, прямо построенный в ташкентском саду.

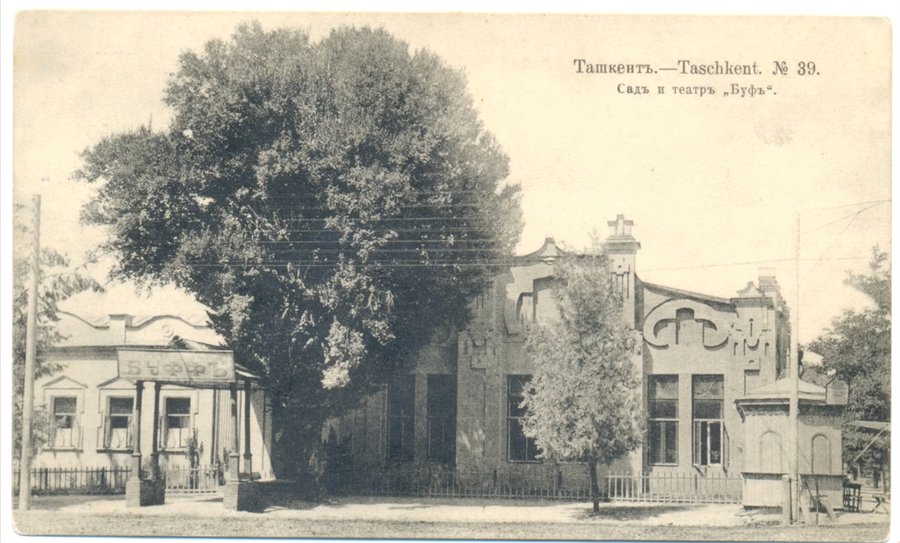

Первый театр в Ташкенте. Лентний театр / Ташкент, 1903-1909

Напротив него было построено в стиле модерн такое вот интересное здание Театра Варите, где люди смотрели легкие пьесы, выдавили всевозможные буфананы. Он существовал до 1919 года, потом превратился в театр Орликин, а потом здание было передано ученым.

Вадьяевский Театр / Ташкент, 1908

И рядышком находился летний, первый летний Ташкентский театр Летняя Хива, построенная на деньги великого князя Николая Константиновича. И здесь, как рассказывают старые ташкентцы, еще в конце XIX века заезжие гастролеры демонстрировали кинофильмы, самые первые в истории кино.

Летний театр «Хива» / Ташкент, 1910-е

К 1916−17 годам на месте нынешних курантов был построен еще один кинотеатр. Он назывался «Туран», и он тоже был летний, и тоже очень популярный и знаменитый в Ташкенте. Так что здесь оказался такой куст зрелищных учреждений. И поэтому здесь, конечно, всегда было много народу.

Летние театр «Туран» / Ташкент, 1920-е

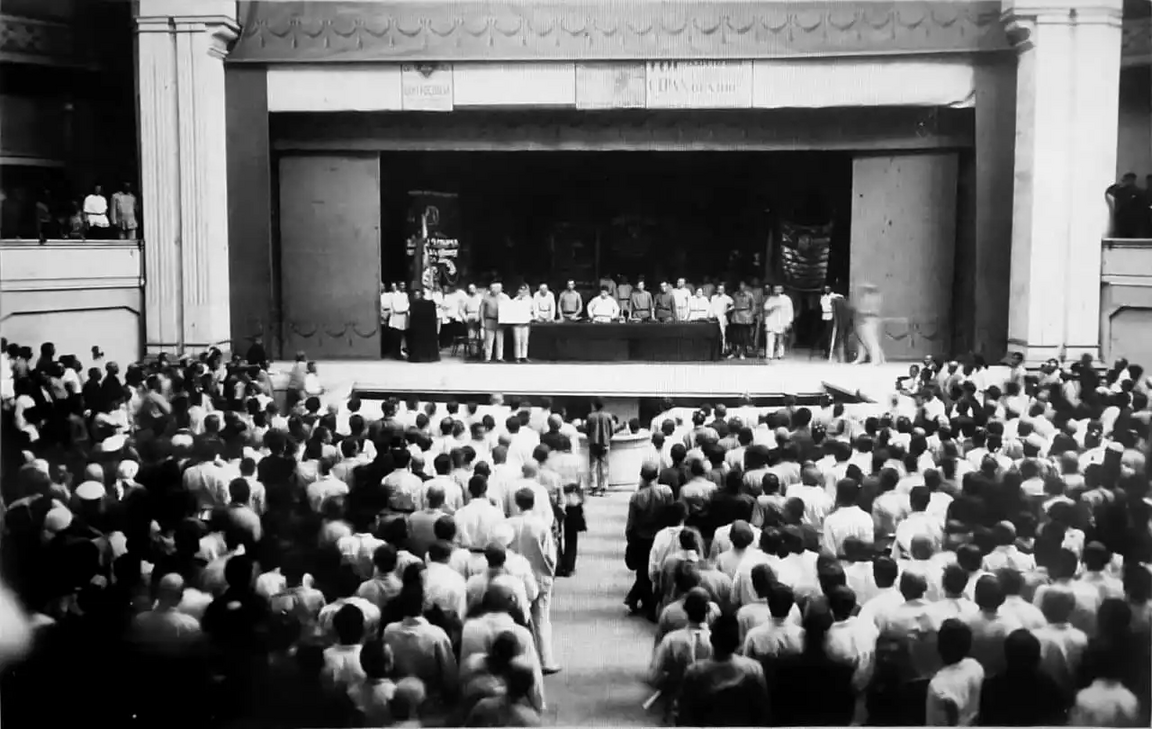

В 1913 году по специальному проекту варшавского инженера Горнея с участием Дьякова, с применением особенного купола системы Шведлера, это было первое железобетонное строение во всем Туркестане, был построен огромный театр, в стиле немецкого ренессанса который назвали Колизей. Вместимость 2000 человек. Фасад украшал балкон, который поддерживала колоннада входа. Во время празднеств и торжеств балкон использовался как трибуна. Небольшие балконы были пристроены и по обеим сторонам здания. Здание сохранилось и до наших дней, но потеряв своей внешний вид.

Театр «Колизей"/ Е. В. Гофман, А. Е. Гарней. Ташкент, 1913

Колизей внутри

Образовалось общество любителей театрального искусства во главе с Елен Хомутовой., участники которого сами шили себе костюмы и арендовали помещения, а выручка со спектакля шла на благотворительность в основном для земляков-студентов, обучающихся в Москве и Петербурге.

Военное собрание / Ташкент, 1900-е

В конце 19-начала XX века начинается развитие театра узбекского, появились новые авторы и трагедии, написанные узбеками. Все начиналось с военного собрания.

Большой Зал до последнего момента использовался театром, сейчас здесь юридический университет

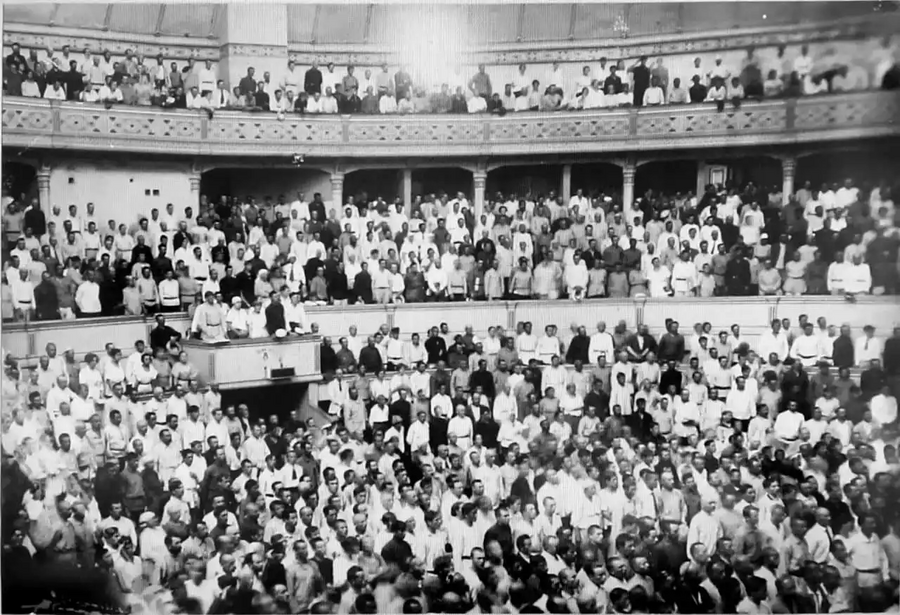

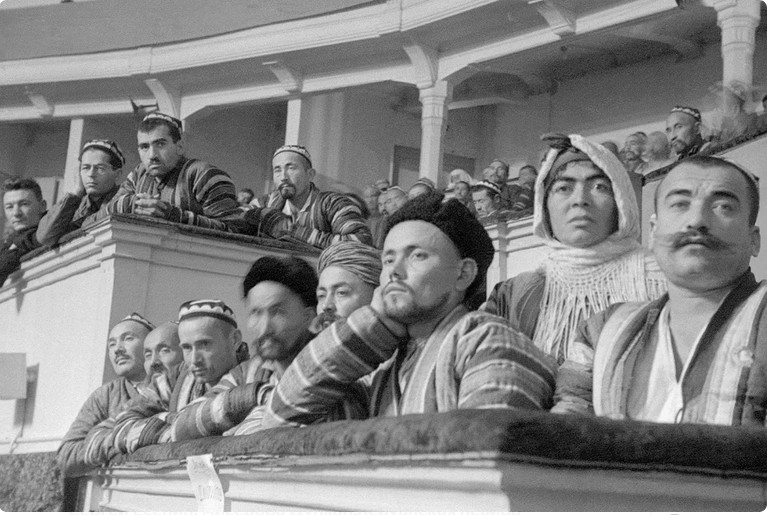

Первая узбекская труппа / Российская труппа у входа в военное собрание

Театры наших дней

Театр им. Алишера Навои

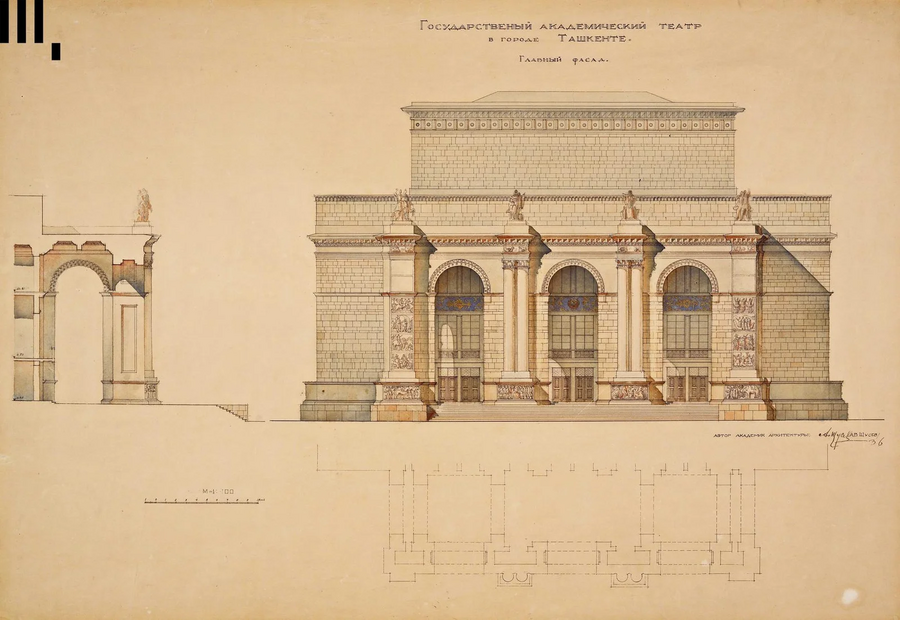

Самым главным государственным театр ом Узбекистана является Академический Большой Театр оперы и балета имени Алишера Навои. В начале 30-х годов был объявлен конкурс, всесоюзный конкурс на то, чтобы построить Большой Театр в Ташкенте. Победил Алексей Щусев.

Театр им. Алишера Навои главный вход / Зрительский зал

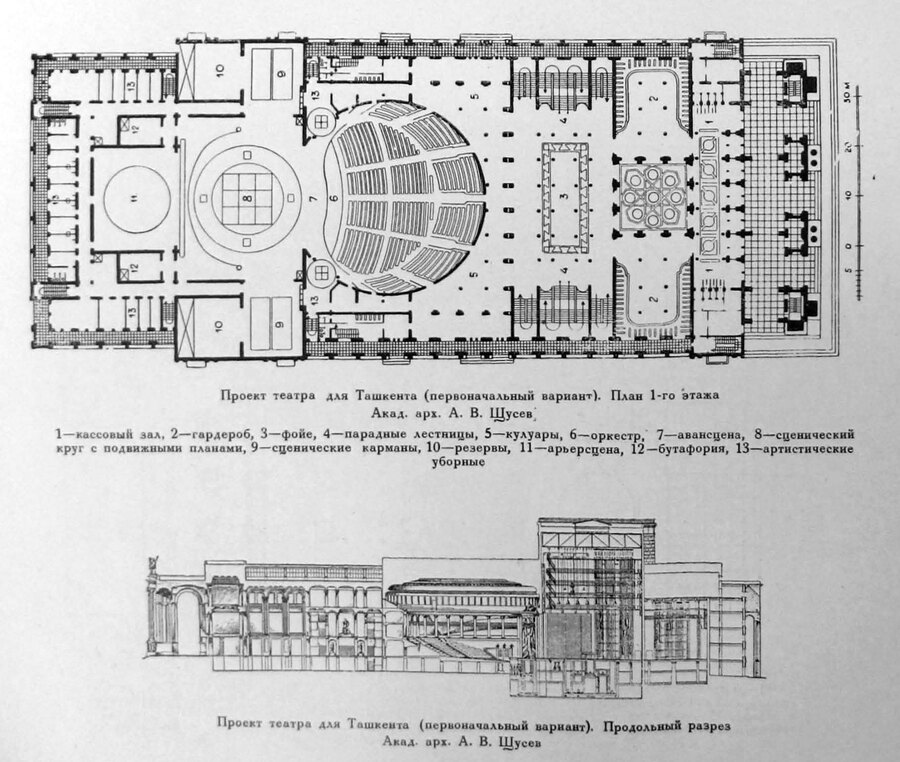

Здание театра имеет вытянутую прямоугольную форму. Главный вход — трехарочный портал. Кассовый вестибюль отделен от основного потока. Главный вестибюль со сквозным холлом и гардеробами ведет к атриуму с парадными лестницами и нижнему фойе, через которое проходит вход в зрительный зал.

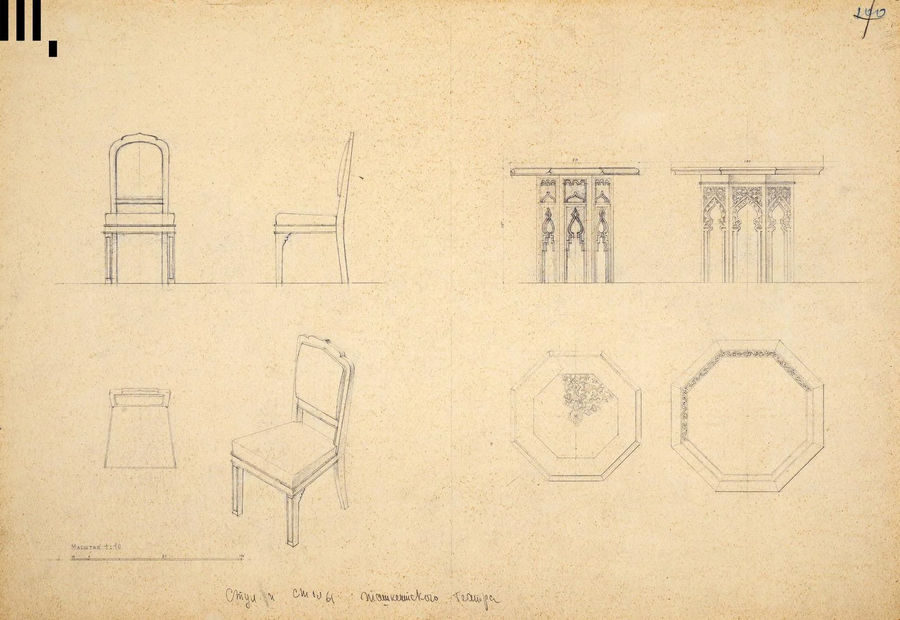

Чертежи А. Щусева / План 1-го варианта театра / План итоговый. 1936-1947

Зал подковообразной формы с авансценой и двумя боковыми площадками; места расположены партером, амфитеатром и двумя балконами. Архитектура зала с колоннадой выразительна, но несколько тяжеловесна в верхней части. Сцена продумана и удобна, с просторной арьерсценой и близко расположенными артистическими помещениями. План компактен и рационален; боковые колоннады служат основанием летних фойе.

Архивные фото: Ташпулат Асланкулов демонстрирует свою резьбу по ганчу в Ташкентском зале А. Щусеву / Интерьер Бухарского зала, 1947 год. / Люстра и плафон зрительного зала, Конец 1940-х годов

За долгие годы проектирования театра был сформирован план помещений, согласно которому на каждом из трех этажей размещалось по два боковых фойе. Однако решение их отделки пришло в процессе строительства: председатель Совета министров Узбекской ССР А. А. Абдурахманов предложил Щусеву оформить каждое фойе с использованием традиционных художественных мотивов разных областей Узбекистана. Так родились Ташкентский, Ферганский, Самаркандский, Хивинский, Бухарский и Термезский залы. К украшению театра Алексей Щусев привлек лучших народных мастеров — хранителей старинных ремесленных традиций Узбекистана. Желая создать подлинно национальное произведение искусства, Щусев дал мастерам возможность самостоятельно продумывать резьбу. И во главе их стоял ташкентский ганчкор, потомственный резчик по ганчу, ташкулат Арслан Кулов.

Входная зона театр

Не смотря на грандиозность здания, в нем был ряд минусов и просчетов при планировке и проектировании. Об этом пишет Галина Козловская. Первое, на что обращает внимание один из членов на встрече приемной комиссии композитор А. Козловский то, что оркестровая яма узкая и маленькая, ее расширили на 4 ряда кресел при последующей реконструкции. Также, в мастерской художника не было стока для воды для смыва декораций, балетный класс под самой крышей и с паркетным полом, нет дверей для вноса и выноса декораций, были маленькие грим-уборные для артистов. Тем не менее, здание показало хорошую сейсмоустойчивость и пережило землетрясение: сдвинулась ось одного из куполов на фасаде, все остальное осталось целым; и за все время существования реконструировалось всего лишь 1 раз в 2012 году.

Русский драмматический театр

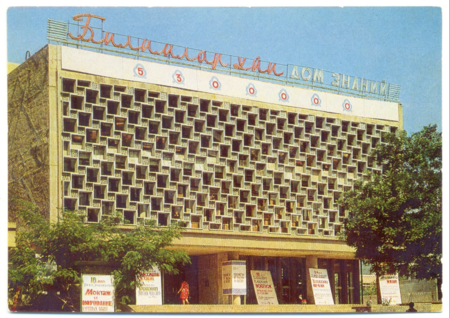

Был организован в Ташкенте в 1934 году. Изначально это было бродвее небольшой театрик с колоннами, построенный в 30-е годы, но он сильно пострадал во время землетрясения, его снесли, а труппа переехала в реконструированный Дом Знаний.

Дом знаний / Ташкент, 1968.

Комплекс был четырёхэтажным, и каждый уровень получил своё назначение. В светлом полуподвале разместили типографию, экспедицию, мастерскую художника-оформителя, гардероб на 900 человек, курилку и буфет на 60 мест. На первом этаже находились административные кабинеты, вестибюль, малый лекционный зал на 100 мест с фойе и библиотека с читальным залом и хранилищем на 25–30 тысяч книг.

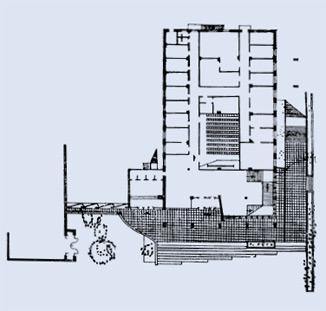

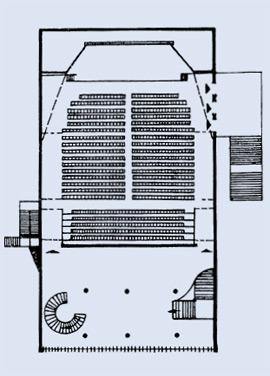

План 1-го этажа/ План 2-го этажа. 1969

Второй этаж занял главный вестибюль и большой лекционный зал на 850 мест; чтобы увеличить вместимость, добавили 30 приставных кресел. Зал подходил для лекций, концертов, спектаклей и кино, а эстонские кресла были оснащены гнёздами для перевода на трёх языках и поднимающимися пюпитрами. Заднюю стеклянную стену сделали прозрачной — за ней располагались кабины переводчиков и пункт управления аудио- и видеосистемами.

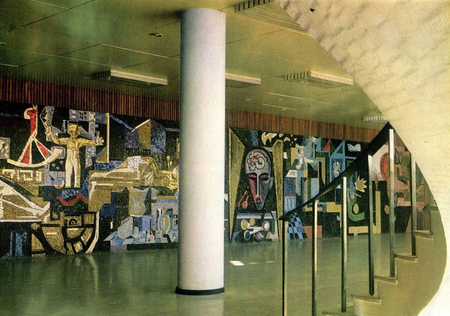

Фойе 2-го этажа / Мозаика в фойе 1-го этажа (фрагменты). 1968

Главный вход и зрительский зал, 2023.

Театральная жизнь в Узбекистане не прерывалась, а меняла носители и сцены: от ритуальных площадок зороастрийских храмов, базаров до городских площадей в эпоху Темуридов. Даже периоды упадка после арабских завоеваний и монгольских нашествий не уничтожили традицию — она сохранялась в народных формах масхарабозов и кызыкчи, чтобы в XIX–XX веках трансформироваться в профессиональные театры и специализированные здания Ташкента.

Архитектура здесь выступает ключом к пониманию театра с самых истоков: концепт «сцены» по середине и наблюдающих вокруг преследует выступления с самого начала будь это храм или площадь.