Глава I. Функции орнамента

Конструктивная

Архитектурный декор, как правило, находится на поверхностях, защищающих места сопряжения элементов от атмосферных осадков. Расположение соединительных узлов определяются конструктивными особенностями здания.

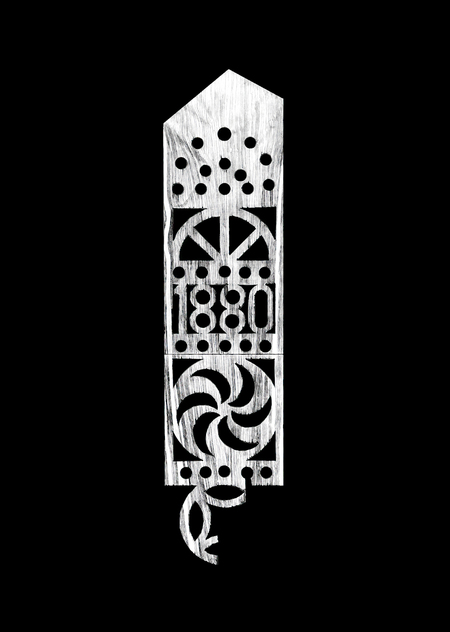

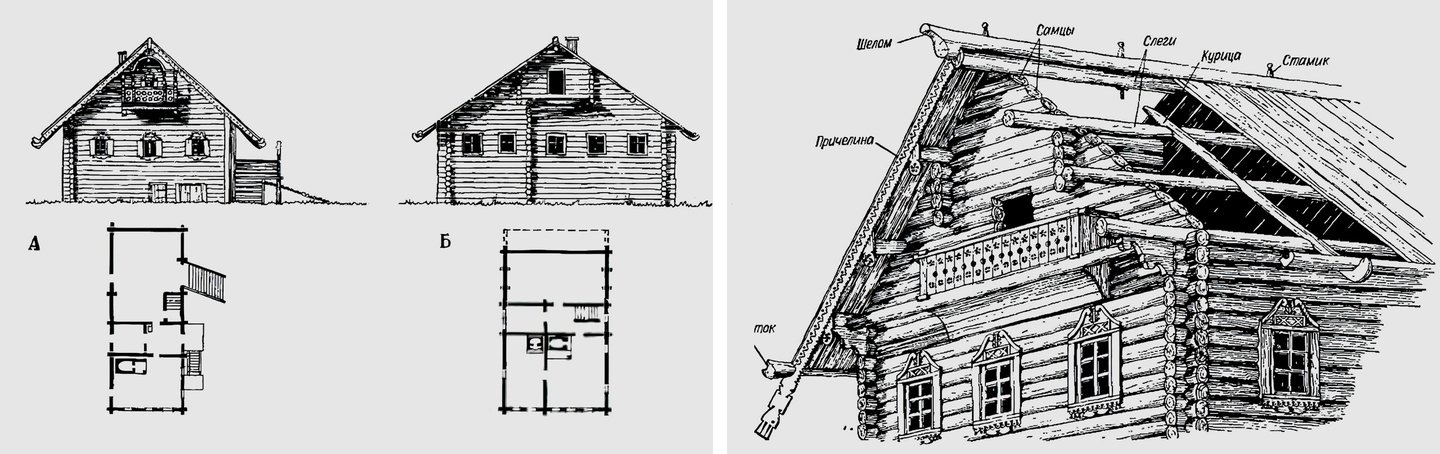

Наиболее распространенным типом северорусского дома является дом-комплекс, под крышей которого объединены жилые, хозяйственные помещения, сеновал, скотный двор. Такое планировочное решение выгодно в условиях долгих зим, территориальной разобщенности и патриархального строя. Как правило, сруб перекрывался двускатной крышей. Самцово-слеговая система — самая распространенная и архаичная. В контексте архитектурного декора ее значимыми элементами являются причелины (лобовая доска), шелом (охлупень или конек), кронштейны, курицы, потоки, полотенце (ветреница). Они необходимы для защиты и поддержки несущей конструкции. Оконные проемы также защищались специальными досками — очельем, набивным гребнем, наличниками.

А — дом-брус четырехстенок, Б — дом-брус пятистенок (1) / конструкция безгвоздевой крыши (2)

Причелина — доска, защищающая торцы слег. Шелом — бревно, фиксирующее кровельные доски. Кронштейн — выпускное бревно, поддерживающее свес кровли. Курица — перпендикулярное слегам бревно, на загнутый конец которого кладется деревянный водосток и в который упирается кровельная доска. Поток — деревянный водосточный желоб. Полотенце — доска, защищающая стык причелин у основания шелома. Очелье — доска, защищающая усадочный шов над верхней перемычкой оконного проема. Наличник — доски, защищающие стык оконной коробки с бревенчатой стеной.

Символическая

Элементы архитектурного декора, их состав и иерархия связаны с религиозными представлениями и практиками древних народов.

Для славян в целом и русских северян в частности характерно магическое мышление: вера в загробную жизнь, трансцендентных существ, колдовство. [1] Леса, болота считались убежищем злых духов, а обережная магия — защитой. По представлению древних славян, уязвимыми местами являлись пограничные — оконные и дверные проемы, соединение причелин, подол, ворот и рукав платья, шов. Для их защиты использовался символический узор. Так, в старорусской культуре орнамент выполнял обережную функцию и располагался на стыках, местах наиболее уязвимых. Религиозное содержание орнаментальных символов требует рассмотрения их значения.

Выделяют следующие типы орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, орнитоморфный и антропоморфный.

Геометрический орнамент

Геометрический орнамент наиболее распространенный и архаичный. Особое место в нем занимает солярная символика, представленная фигурами креста и круга.

Круг — солнечный диск. Крест — четыре луча, а также форма орудия для добычи огня. [2] По представлению древних славян, огонь обладал очистительными свойствами и способностью ограждать от злых духов, поэтому крест — обережный символ солнца-огня. Для иллюстрации движения светила использовался знак в виде креста с загнутыми под углом концами, в народе — «крест завивастый», «ковыль», «бараний рог». [3] Еще один символ солнца-огня — колесо — круг с лучами-спицами. Длительные суровые зимы Русского Севера определили особую почитаемость солярного культа.

резное полотенце, Прионежский район (3) / фрагмент подола женской рубахи, конец XIX века, Вологодская область (4) / фрагмент скатерти, конец XIX века, Вологодская область (5)

полотенце, село Ругозеро, Муезерский район (6) / фрагмент полотенца, начало XX века, Вологодская область (7) / фрагмент полотенца, начало XX века, Вологодская область (8)

Вторая группа геометрического орнамента связана с плодородием. Ромб — знак земли, пересеченный ромб — пахотное поле, ромб с точками — засеянное поле, ромб с крючками — символ плодоносящей земли-матери. [4]

Третья группа посвящена водной стихии, которая обозначалась зигзагообразными, волнистыми линиями.

потоки, Западная Карелия (9) / фрагмент стана женской рубахи, конец XIX века, Вологодская область (10) / образец браного ткачества, конце XIX — начало XX века, Вологодская область (11)

Растительный орнамент

Растительный орнамент главным образом представлен знаком Мирового дерева, в котором отразилось представление славян о трехчастности бытия: мир предков — корни, земной мир — ствол, небесный — ветви.

Для Русского Севера характерен мотив ели. Он встречается в карельских и вепсских вышивках, свадебных причитаниях, похоронных обрядах и ассоциируется с темным лесом и миром мертвых. [5]

фрагмент полотенца, конец XIX века, Вологодская область (12) / валютный наличник двойного окна в деревне Харитонова Гора, Суоярвский район (13) / полотенце амбара, Пудожский район (14)

Зооморфный орнамент

Зооморфный орнамент представлен фигурами коня, лося (или оленя). Эти животные связаны с солярным культом и обозначают видимое движение солнца. Птица также является солнечным знаком, вестником, связывающим настоящий и мистический миры.

олень на завершении шелома, село Юрома, Архангельская область (15) / парный конек, село Пучуга, Архангельская область (16) / фрагмент конца полотенца, конец XIX века, Южная Карелия (17)

кисть причелины, Кижи (18) / завершение шелома (19) / северодвинская вышивка, начало XX века (20)

завершение курицы, Пинежский район (21) / фрагмент подзора, конец XIX века, Пудожье (22) / фрагмент подола станушки, конец XIX века, Южная Карелия (23)

Антропоморфный орнамент

Женская фигура, именуемая как Роженица, Берегиня, Мать-сыра-земля, Макошь, символизирует плодородие женское и земное, является центральным образом в северорусской вышивке.

фрагмент навершения вепсского наличника (24) / фрагмент навершения вепсского наличника (25) / фрагмент полотенца, конец XIX века, Пряжинский район (26)

Психологическая

Психологическая функция орнамента связана с удовлетворением потребности в иерархии. Орнамент как знаковая система содержит принципы построения и соподчинения элементов, с помощью которых задается способ восприятия, соотносится целое и частное. Потребность в визуальной упорядоченности связана с освоением мира, в том числе художественным. Так, например, ритм в орнаменте отражает течение времени, геометрические фигуры (круг, ромб, крест) — природные явления. Яркий пример визуальной иерархии, демонстрирующий представление славян о трехчастности бытия, — фасад дома. Подклеть как мир нижний не имеет декора, украшение средней части, символизирующей мир настоящий, проявляется в оконных обрамлениях, крыша — наиболее богатый узором конструктивный элемент, обозначающий небо, будущее.

Орнамент — это средство идентификации: ограниченность в планировочных и конструктивных решениях северорусских домов определила разнообразие орнамента как способа самовыражения не только хозяина, но и мастера. Кроме того, декор — инструмент демонстрации социально-экономического статуса владельца дома (например, дом зажиточного крестьянина Ошевнева).

дом Мемоева, село Вешкелица, Пряжинский район (27) / дом Ошевнева, деревня Ошевнево, Медвежьегорский район (28)

Эстетическая

Орнамент не только отражает религиозные представления, защищает конструктивные узлы, является средством самовыражения, но и удовлетворяет потребность в эстетическом наслаждении.

Резной декор на фоне неба или серых массивных стен — один из немногих источников визуального удовольствия в условиях сурового климата и длительных зим Русского Севера. Контрастируя с грубыми бревнами сруба, орнамент добавляет строгой системе дома естественные черты, обогащает визуальный образ.

Символическое содержание архитектурного декора постепенно утрачивается. Повторение орнамента, лишенного смысловой нагрузки, приводит к его усложнению и искажению особенно в середине XIX века, когда распространяется ропетовский стиль. Влияние городской архитектуры прослеживается в раскрепованных фронтонах наличников, валютах, колоннах с капителями.

кисть причелины, Кижи (29) / дом Елизарова, вторая половина XIX в., деревня Середка, Медвежьегорский район (30)