Глава I: Архитектура авангарда

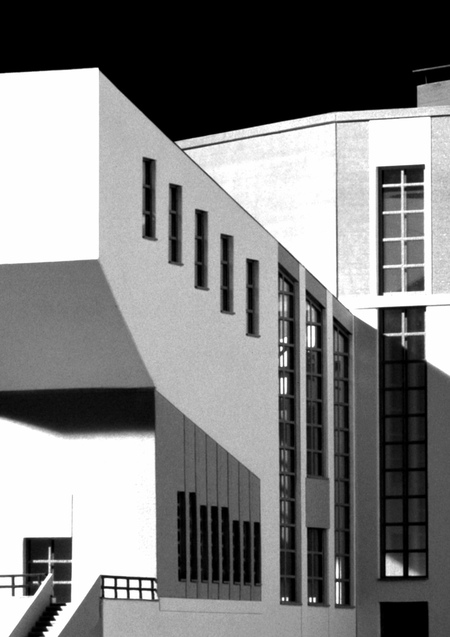

Клуб имени Кирова, Санкт-Петербург, 1930-e г

Архитекторы: А. Гегелло, А. Дмитриев, Д. Кричевский

Глава I: Архитектура авангарда

1920–1930-е годы стали ключевыми в развитии клубной архитектуры СССР. В этот период было создано множество рабочих клубов, отражающих социокультурные и архитектурные идеи конструктивизма. В первые годы после революции, архитектура стремилась отразить новые идеалы и принципы коммунизма. В этом стремлении родился конструктивизм — доминирующий стиль, который смело отбросил прежние архитектурные традиции и предложил новый взгляд на создание городской среды. Основными принципами конструктивизма являлись использование простых геометрических форм, функциональность и отказ от декоративных элементов. Архитекторы, вдохновленные идеями коммунизма, стремились создать пространства, которые были бы доступными для всех и служили бы общественным потребностям.

Особое место среди конструктивистских сооружений занимают клубы Екатеринбурга (тогда — Свердловска), Москвы и Ленинграда.

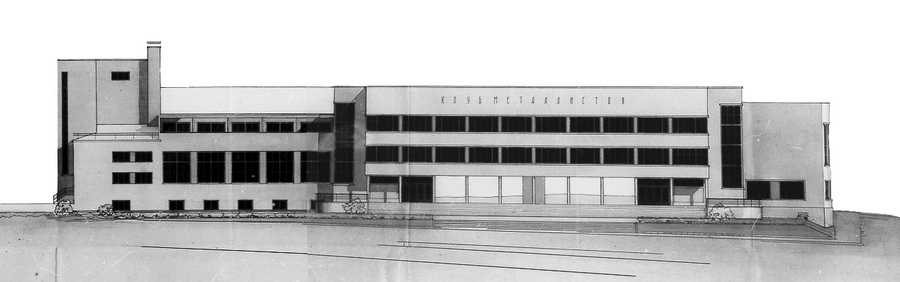

Клуб металлургов «ВИЗ»

Клуб металлургов «ВИЗ», Екатеринбург, 1930-е г., главный фасад

Архитекторы: Г. Потапов, В. Емельянов, П. Лантратов, Л. Шишов

В Екатеринбурге этот период характеризуется появлением пяти заметных конструктивистских клубов. Одним из примеров является Клуб металлургов Верх-Исетского завода — яркий представитель конструктивистской архитектуры того времени по проекту Георгия Потапова, Владимира Емельянова, Петра Лантратова, Леонида Шишова. Его планировка и фасады демонстрируют четкость линий, функциональность и минимализм декоративных элементов, что было характерно для стиля. Композиция здания клуба была решена в виде двух объемов: театральной и клубной частей, соединенных между собой пешеходной надземной галереей. Главный фасад, который выходил на улицу Токарей, был асимметричен и решен в простых геометрических формах.

Клуб металлургов «ВИЗ», Екатеринбург, 1930-е г., перспектива

Архитекторы: Г. Потапов, В. Емельянов, П. Лантратов, Л. Шишов

«Заслуга В. Емельянова в том, что им решена большая общественная и художественная задача — удачно найден тип и образ советского рабочего клуба»

Из журнала «Архитектура СССР»

Клуб металлургов «ВИЗ», Екатеринбург, 1930-е г., план 1-го этажа

Архитекторы: Г. Потапов, В. Емельянов, П. Лантратов, Л. Шишов

Помимо основных архитектурных особенностей, в проекте также предусмотрены возможности для различных видов досуга и отдыха — большая сцена и помещения, в которых можно заниматься по интересам.

Клуб имени Русакова

Клуб имени Русакова, Москва, 1929 г., перспектива

Архитектор: К. Мельников

Москва и Ленинград не оставались в стороне от данного течения. Так, в столице, на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская был возведен Русаковский рабочий клуб — один из наиболее известных памятников конструктивизма. Здание было построено в 1927–1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова для работников Сокольнического трамвайного депо и вагоноремонтного завода. Клуб Русакова представляет собой футуристическую конструкцию из железобетона и стекла.

Клуб имени Русакова, Москва, 1929 г., фасады и разрез

Архитектор: К. Мельников

С разных сторон, здание выглядит по разному, Со стороны Русаковки — как сегмент огромной шестеренки, над улицей нависают три глухих торца трибун. Эти поверхности использовались для агитации: на них размещались лозунги, плакаты и портреты вождей.

Со стороны предприятий фасад был выполнен из кирпича. Он напоминал пароход с высокой трубой, необычная, новая форма с привычным строительным материалом привлекали взгляды проходящих мимо рабочих.

С третьей стороны здание было украшено множеством окон. Это создавало яркий и открытый вид на окружающий пейзаж.

Клуб имени Русакова, Москва, 1929 г., планы всех этажей

Архитектор: К. Мельников

Клуб имени Русакова, Москва, 1920 г., концертный зал после реставрации.

При проектировании клуба была предусмотрена возможность преобразования большого зала в шесть малых залов. Такая гибкость позволяет использовать помещение для различных мероприятий разного масштаба. Кроме того, в здании предусмотрены три отдельных зала, которые находятся над улицей и могут быть отделены специальными перегородками. Дополнительно, на уровне партера расположены два кабинета, которые могут быть использованы для офисных целей или как рабочие комнаты. Таким образом, благодаря своей уникальной архитектуре и гибкому использованию помещений, клуб станет идеальным местом для проведения мероприятий, отдыха и обучения.

Клуб имени Кирова

Клуб имени Кирова, Санкт-Петербург, 1930-e г., главный фасад

Архитекторы: А. Гегелло, А. Дмитриев, Д. Кричевский

В Ленинграде (сейчас Санкт-Петербурге), в свою очередь, в 1927 году, по проекту Александра Гегелло, Александра Дмитриева и Давида Кричевского появился клуб имени Кирова.

Клуб имени Кирова, Санкт-Петербург, 1930-e г., главный фасад.

Архитекторы: А. Гегелло, А. Дмитриев, Д. Кричевский

Клуб имени Кирова, Санкт-Петербург, 1930-e г., планы 1, 2, 3, 4 этажей

Архитекторы: А. Гегелло, А. Дмитриев, Д. Кричевский

Клуб имени Кирова, Санкт-Петербург, 1930-e г., разрез

Архитекторы: А. Гегелло, А. Дмитриев, Д. Кричевский

Концепция компоновки клуба тесно связана с театральными зданиями. Фасад клуба имеет симметричное расположение, а его главной особенностью является огромный зал, имеющий форму трапеции и вмещающий рекордное на то время количество мест — 1800. Вокруг зала с трех сторон расположены фойе, которые служат своеобразной зоной отдыха и встреч для посетителей. По бокам зала находятся небольшие клубные помещения, которые в первоначальном проекте Гегелло планировались в виде отдельных асимметричных крылец для клубной и спортивной частей. Главный фасад клуба заключен между двумя боковыми ризалитами и имеет небольшой изгиб в плане. Казалось бы, фасад пытается раздвинуть и сжать боковые ризалиты. Этот прием придает зданию особую динамику и выразительность. Фойе клуба практически полностью остеклено, что создает ощущение светового пространства и связи с окружающей средой. Внутреннее пространство фойе интересно дополнено треугольными пилонами, которые придают ему изюминку. Эта комбинация стекла и пилонов создает впечатление легкости и воздушности, а также добавляет интересных игр света и тени внутри помещения.

Сравнивая планировки и фасады упомянутых клубов, можно заметить ряд сходств и отличий. Если Клуб ВИЗ и Русаковский клуб ориентированы на создание максимально функциональных пространств, то клуб имени Кирова демонстрирует больший акцент на эстетической составляющей.

Отношение к пространству, распределение зон и обращение с декором в каждом из клубов представляет собой уникальное сочетание функции и формы.

Продолжая эту линию развития, 1930-е годы ознаменовались углублением и расширением конструктивистского подхода в архитектуре рабочих клубов. Принципы функциональности и рациональности, заложенные в начале века, активно развивались. Архитекторы экспериментировали, исследуя новые формы и материалы, с целью сделать клубы еще более комфортными и доступными для массового посещения.

Клуб имени Зуева

Клуб имени Зуева, Москва, 1920-е г., главный фасад

Архитектор: И. Голосов

В Москве этот период выделяется постройкой клуба «Зуев», который становится визитной карточкой столичной клубной архитектуры. Архитектор И. Голосов использовал принципы кубизма, скомпоновав асимметрично расположенные геометрические тела. Это здание с угловой структурой, в которой вертикальный стеклянный цилиндр перерезает горизонтальное соединение основной массы клуба. Цилиндр возвышается над ним, что является завершением композиции и траектории вертикального движения. А горизонтальные объемы останавливают свое движение справа от цилиндра, растворяясь в окружающем ландшафте.

Клуб имени Зуева, Москва, 1920-е г., фасады

Архитектор: И. Голосов

Илья Голосов придал зданию явное сходство с промышленной архитектурой, поскольку этот клуб задумывался как рабочий. Центральный цилиндр напоминает элеватор, а горизонтальный «пояс» на третьем этаже — заводскую проходную галерею. Большие стеклянные поверхности на фоне стен усиливают впечатление от промышленной архитектуры.

Клуб имени Зуева, Москва, 1920-е г., планы всех этажей

Архитектор: И. Голосов

Планировка предусматривала разделение на различные функциональные зоны для досуга, такие как читальни, большой зрительный зал на 950 человек, располагающийся на втором — четвертом этажах, малый зал, рассчитанный на 285 человек, залы для лекций, репетиций и кино, хореографический и балетный залы, что делало клуб центром культурной и социальной активности.

Клуб имени Зуева, Москва, 1920-е г., интерьер

Архитектор: И. Голосов

Клуб имени Зуева, Москва, 1964 г., зарисовка

Архитектор: И. Голосов, автор рисунка: Г. Одинцов

«Этот клуб — единственный в Москве, до сих пор не изменивший своего первоначального назначения»

из издания «TATLIN»

Изнутри панорамные окна наполняли внутренние зоны светом, делая пространство более солнечным, воздушным и простым, а снаружи служили декоративным элементом, создавая контраст блеска стекла и глухой стены.

1920–1930-е годы стали периодом активного формирования и развития конструктивистской архитектуры клубов. Это время было временем социокультурных реалий и архитектурных поисков, направленных на создание функциональных и в то же время выразительных пространств, форма которых была одновременно простой и сложной.