ЭКРАННОЕ ОДИНОЧЕСТВО: Визуальный язык изоляции в кино СССР и России

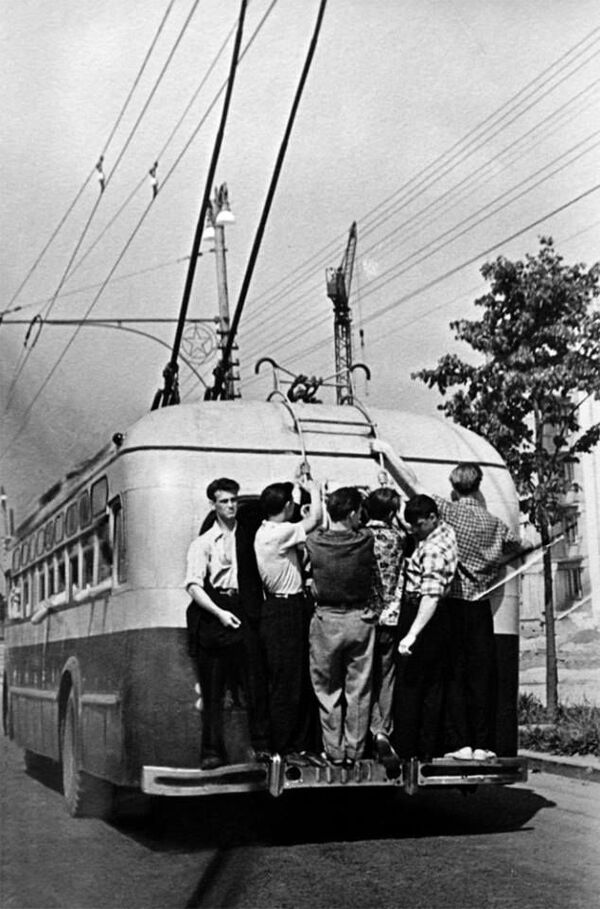

Отправной точкой становится период «оттепели». В советском кино в это время впервые появляется взгляд на повседневность. После героического и декларативного кино предыдущих десятилетий возникает потребность говорить о частной жизни и о внутреннем. Этот сдвиг меняет саму структуру и наполнение кадров: вместо масштабных пространств и коллективных действий появляются тихие городские сцены, дворы, комнаты, остановки, окна, где герой существует один на один с реальностью.

Одной из центральных фигур этого нового взгляда становится Марлен Хуциев. Его фильмы — «Мне двадцать лет» (1964) и «Июльский дождь» (1966) — стали своего рода кинематографическим дневником поколения шестидесятников.

Хуциев обращает камеру к «обычному» молодому человеку, у которого нет грандиозной цели, но есть внутренние сомнения. Герои его фильмов не протестуют и не стремятся к подвигу. Они учатся жить, и именно в этом процессе появляется ощущение изоляции.

Мой анализ начинается с фильма «Мне двадцать лет», где изоляция героев ярко выражена в ритме городского пространства, зафиксированного практически документально.

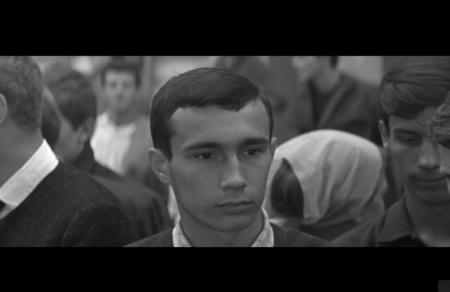

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

На улицах Москвы как обычно много людей, все куда-то бегут, толпятся. Сергей впервые замечает девушку Аню в переполненном автобусе. Камере едва удается выхватить их взгляды через постоянно проходящих мимо пассажиров.

Камера находится внутри пространства автобуса, снимает из-за плеч, через силуэты людей. Видимость ухудшается: в кадре то появляется Сергей, то Аня, но мы видим лишь кусочек лица. БОльшую часть кадра занимают стоящие рядом пассажиры. Ощущение изоляции здесь создается за счет обрамления и замкнутости пространства. Лица героев словно заключены в «окна» между спинами и головами пассажиров.

Гул мотора, шум дороги и голоса пассажиров. Нет индивидуального звукового акцента, герои растворены в общей звуковой массе. Они не произносят ни слова, но тишина между ними о чем-то говорит. Начиная с этой сцены мы видим, что одиночество героев заключается не в отсутствии людей, а в невозможности пробиться сквозь шум мира.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Переходы между лицами ритмичные и динамичные, но с задержками: монтаж даёт возможность взгляду задержаться на лице, попытаться установить зрительный контакт, как в реальности это пытается сделать Сергей. Последний кадр фиксирует фрагмент лица — только глаза и часть щеки, всё остальное закрыто телами других людей.

Я интерпретирую эту сцену, как визуальное введение в тему внутреннего отделения. В общественном транспорте, символе послевоенной городской общности, герой впервые ощущает не единство, а дистанцию. Он и Аня принадлежат одному пространству, но уже разделены ритмом времени и плотностью города. Камера буквально высвобождает одиночество из массы, фиксируя момент, когда взгляд становится личным опытом.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

В следующей сцене на экране появляются кадры сноса старых московских домов: тяжёлый шар экскаватора бьёт по стенам, бетон и кирпич осыпаются, пыль наполняет пространство. Параллельно на фоне мы слышим ссору друга Сергея — Николая, с его женой. Домашний конфликт разворачивается в тесной комнате, пока сам Николай уверенно управляет экскаватором. Таким образом в фильме сопоставляются две параллельные реальности. Мы видим, как четко и профессионально Николай выполняет свою работу, но слышим, как много внутренней неустойчивости есть в его личной жизни.

Хуциев выстраивает кадр документально, но при этом метафорически точно: экскаватор с тяжёлым шаром можно интерпретировать как символ механического, неостановимого процесса обновления, который сметает старое. Камера то отдаляется, показывая конструкцию целиком, то приближается, когда шар врезается в стену. Возникает ощущение ударов по телу города. Композиционно кадр насыщен перекрещивающимися металлическими линиями, которые дробят пространство и затрудняют взгляд, словно герой сам не может «увидеть целое» в происходящем.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Параллель с разговором за кадром создаёт внутреннюю рифму: там тоже разрушается, только уже не дом, а семейное пространство. Коля ссорится с женой, не в силах понять и совладать с раздражением и усталостью.

Пыль разрушений и блеклость быта становятся одной фактурой. На мой взгляд, это можно прочитать, как пространство между эпохами. Новое ещё не построено, старое уже разрушается, и персонажи живут буквально «на обломках».

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Хуциев соединяет сцены так, что каждый удар шара по стене отзывается в эмоциональных вспышках внутри квартиры. Монтаж становится мотивированным: разрушение города и разрушение семьи звучат в унисон, как единое дыхание эпохи, которая меняет форму и смысл жизни.

Грохот разрушений переходит в крик, плач, шум голосов. Эта звуковая связка подчеркивает, что внешний шум времени становится внутренним фоном существования человека. Тишины нет. Только постоянное давление событий, которые ломают старое, не давая ещё ничего взамен.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

В следующей сцене Сергей идёт среди огромной праздничной толпы. Повсюду флаги, плакаты, лозунги. Город погружён в организованное веселье. В массе людей Сергей замечает ту самую девушку из автобуса — Аню. Он успевает сказать несколько слов, но она почти сразу уходит, теряясь в потоке.

Камера снова движется внутри толпы, постоянно теряя из вида центральные объекты. Мы не наблюдаем парад сверху, режиссер не выстраивает массовую сцену по правилам праздничного репортажа. Объектив «врастает» в поток, сталкивается с лицами, тканями, телами. Крупные планы сменяются резкими смещениями. Когда Сергей видит Аню, камера почти моментально теряет её из кадра. Всё снято так, что между людьми постоянно возникают преграды. В какой-то момент ощущение документальности перерастает в ощущение абсурда. Парадная реальность становится визуально все более симметричной, нагроможденной, непредсказуемой и утрированной. Создается впечатление, что люди назло не дают взаимодействовать Сергею и Ане, изобретая на ходу всевозможные новые способы отгородить их друг от друга.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Монтаж строится на ритме толпы. Чередование планов создаёт ощущение пульса. Каждая склейка чуть опаздывает, как будто зритель сам оказывается в эпицентре и не успевает зацепиться взглядом. Этот монтаж показывает не само событие, а поиск Сергея внутри, где короткие кадры его взгляда чередуются с веселыми лицами прохожих.

После короткой сцены общения Сергея и Ани, , монтаж вновь растворяет Аню в массе. Её уход никак не отмечается. Толпа просто продолжает движение, как будто ничего не произошло.

Яркий дневной свет, развивающиеся на ветру флаги — всё будто кричит о празднике и свободе. В контексте кадра этот свет становится ослепляющим, а широкие флаги и звонкие лозунги захватывают все пространство вокруг и присваивают себе внимание.

Музыка парада глушит отдельные голоса. Торжество становится звуковой стеной, мешающей общению. Голос Ани почти неразборчив, слова тонут в шуме марша. Этот звуковой приём усиливает чувство, что связь невозможна, даже когда физически герои находятся рядом.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Эта сцена ярко передает образ одиночества внутри массы — один из центральных мотивов шестидесятых. Мы видим человека среди людей, но вне общего ритма. Сергей движется против потока, ищет взглядом одно лицо. Благодаря композиции и монтажу его чувство изоляции ощутимо. Толпа становится фоном не единения, а рассеивания. Именно так Хуциев показывает новое состояние героя эпохи «оттепели» — человека, который впервые чувствует себя отдельно от общего праздника, впервые замечает дистанцию между внутренним и внешним.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

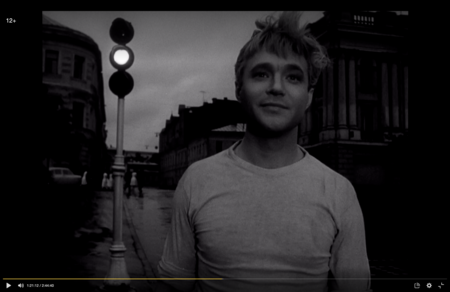

Сергей провожает Аню, но она не пускает его домой. Он останавливается на лестнице и хочет подняться, но Аня просит его уйти. Перила становится визуальной границей между героями.

Лестницу можно рассмотреть не только как метафору разделения, но и метафору подъема, движения вперед. По сюжету Сергей системно и уверенно движется по профессиональной лестнице, но не может подняться наверх, когда оказывается на физической лестнице, ведущей к его возлюбленной. Камера задерживается на его среднем плане, не двигаясь. Пространство кажется узким и замкнутым. Когда Аня уходит, камера стоит внизу и плавно смотрит наверх, визуально отдаляя Сергея еще сильнее.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Этот момент снят почти без движения: после динамичной сцены парада ритм замедляется. Каждый шаг Сергея — усилие, и камера, как будто сопереживая, останавливается вместе с ним. Так ощущение изоляции работает на контрасте и приобретает пластическую узнаваецость. Герой периодически словно «упирается» в пространство.

Лестничная клетка почти не освещена. Световое пятно лежит на лице Сергея, как будто он оказывается один на сцене. Место ощущается, как переходное пространство между теплом и холодом, приватным и публичным.

Тишина лестничной клетки нарушается только эхом шагов и короткими репликами. Это один из немногих моментов тишины в фильме, позволяющий почувствовать реальную звуковую пустоту. Такая акустическая изоляция совпадает с внутренним состоянием Сергея рифмуется с его одиночеством.

Монтаж в этой сцене очень аккуратный: длинные планы без склеек создают эффект «остановившегося времени». Кадр держится чуть дольше, чем нужно для повествования. Это делает момент ощущаемым телом.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Эта сцена одна из ключевых для понимания изоляции как состояния между. Сергей эмоционально вовлечён, но физически отделён от Ани. Он находится в пространстве перехода между этажами, между «войти» и «уйти». Это изоляция не про отвержение, а про столкновение с несовпадением: герои существуют в разных ритмах, разных темпераментах. Он хочет быть ближе, но не может пересечь порог.

В более широком смысле это может читаться, как метафора положения поколения шестидесятников: люди чувствуют пробуждение личного, интимного, но ещё не умеют говорить на этом языке. Эта сцена транслирует ощущение изоляции со спокойствием, показывая ее визуально не как трагедию, а как форму взросления.

кадр из фильма «Мне 20 лет»

В следующем эпизоде одиночество превращается из личного переживания в общее состояние.

Трое друзей встречаются во дворе: качели, песочница, дворики типичных московских «сталинок». Раннее утро, лёгкий туман, герои разговаривают о жизни, о мужчинах и женщинах, о счастье и одиночестве. Они делятся своими размышлениями, но каждый говорит из своей внутренней точки, и разговор не приносит понимания. Здесь у каждого своя тишина, своя изоляция.

Сцена строится вокруг пространства площадки. Камера то располагается на уровне двора, то поднимается к окнам домов, делая героев маленькими. Металлические перекладины, турники, балконы — все эти элементы создают ощущение решётки, фрагментарного мира, где каждый заключён в своём небольшом секторе.

Поднимаясь вверх, камера создает дистанцию, подчёркивающую хрупкость и одиночество героев в городской среде.

Полумрак делает двор не реальным, а почти метафорическим пространством, где время снова как будто приостановилось.

Монтаж здесь так же замедляется, камера спокойно следит за героями через длинные планы и плавные переходы.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

В этой сцене между героями происходит скорее не диалог, а ряд внутренних монологов, пересекающихся в воздухе. «всё кончилось, наступили суровые будни».

Двор работает как метафора переходного пространства между домом (личным, закрытым) и улицей (общественным, массовым), а также между юностью и взрослой жизнью. Здесь нет праздника, нет действия. Только присутствие и попытка понять, «как жить».

На мой взгляд, в этой сцене формируется «оттепельное ощущение одиночества». Пространство не закрывает друзей друг от друга и от мира. Визуально оно выглядит просторным и свежим, позволяющим героям говорить свободно и слышать свой собственный голос.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

В следующей сцене изоляция переносится в пространство дома, становясь почти неуловимой, но глубоко чувственной.

Сергей сидит в комнате, освещённой настенной лампой. Пространство разделено на две части занавеской: кровать матери в одной части, кровать Сергея в другой. Они разговаривают, не глядя друг на друга. Он говорит спокойным усталым голосом, она отвечает тихо, делая большие паузы.

Ткани в кадре становятся визуальной метафорой границы между поколениями, между членами семьи. Сергей сидит на краю кровати, будто на собственном островке. Его мать тоже сидит на краю кровати в полутьме, мы видим только её силуэт. Так создаётся кадр, где два мира существуют рядом, но не пересекаются. Между матерью и сыном— ткань, лёгкая, но непроницаемая.

В сцене почти нет движения камеры. Фиксированная точка усиливает ощущение остановки, паузы, временной замкнутости.

Свет статичный и локальный: настенная лампа высвечивает только пространство перед Сергеем. Остальное погружено в мягкий полумрак. Такой свет ассоциируется с ночными размышлениями и самоанализом.

Тишина в сцене как будто живая, наполненная недосказанностью. Отсутствие фонового звука подчёркивает уязвимость момента: каждое слово звучит громче и острее, чем обычно.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Переход между планами минимален: камера в основном находится в пространстве Сергея, иногда переключаясь на силуэт матери. Монтаж в этой сцене почти незаметен, но именно в этом его сила: он позволяет времени течь внутри кадра, а не между ними.

Изоляция здесь не отдаление, а тонкая ткань между словами и чувствами. Фактура ткани уютная и приятная, но через нее нельзя увидеть и дотронуться.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Следующий эпизод продолжает линию Ани и Сергея. Герой просыпается рано и выходит в пустой город, переливающийся отражениями после дождя. За кадром его голос читает «Недописанное» Маяковского. Герой проходит один по разным городским локациям, нигде нет ни души. Глубокая перспектива улиц: бесконечно уходящие вдаль линии домов и дороги усиливают чувство дистанции, а мокрый асфальт делает пространство еще объемнее. Человек теряется в масштабах города. Здания, столбы, асфальт — все вокруг героя статично. На некоторых кадрах Сергей композиционно снова «окружен» и «заперт» линиями разметки, столбами, несущими стенами домов. Гигантские колонны, фасады, дальние планы с маленькой фигурой Сергея. Город выглядит как после апокалипсиса, но время суток и влага в воздухе дает при просмотре дает ощущение свежести, прохлады. Погода и состояние улиц отражают внутреннее состояние Сергея. Герой идёт как бы по зеркалу, по своему отражению. Этот приём визуально размывает границу между реальностью и внутренним состоянием. Он как будто идёт по улице «внутрь себя». Рассеянный, серый свет после дождя без контрастов — всё словно заволокло влажным воздухом. Это состояние между ночью и днём, жизнью и сном. Внимание приковывают мерцающие желтым светофоры. Мы понимаем, что это желтый, так как он находится посередине. Он сигнализирует об ожидании, задает ритм тишине и внутреннему голосу героя за кадром.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Герой идёт прямо и размеренно, не ускоряясь и не меняя траекторию. Камера в основном статична или плавно следит за ним. Создается ощущение «наблюдения издалека». Когда в конце прогулки напротив появляется Аня и появляется встречное движение ритм становится более живым, добавляется динамика и меняется ощущение. Монтаж спокойно и медленно «дышит», зритель успевает разглядеть и прочувствовать пустоту. Снова длинные планы и редкие смены ракурсов.

В этой сцене изоляция героя выражена не столько через его эмоции и действия, сколько через пространство вокруг. Его состояние привело его на улицы, но их образ говорит нам больше, чем он сам.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет 1964»

Как только герои встречаются в такое странное время и в таком непривычном состоянии, их моментально окружает толпа. Откуда-то на улице вдруг снов появляются сборища людей.

кадр из фильма «Мне 20 лет 1964»

кадр из фильма «Мне 20 лет 1964»

Аня приводит Сергея к себе домой и знакомит с отцом. Квартира вся обклеена газетами из-за ремонта, а в разговоре герои не приходят к единому мнению. Все работает на ощущение, что старого уже нет, а новое еще не пришло. Отец Ани наедине говорит Сергею, что в жизни можно полагаться только на себя, и что никто другой не поможет. Сергей не соглашается. Он не верит в такую формулу одиночного выживания. На фоне телевизор транслирует детский хор, где поют «про любовь».

Трое героев находятся в одной комнате, но каждый в своём «секторе»: Аня у окна, отец — у стены, Сергей — ближе к проходу. Телевизор — четвёртая фигура в кадре, переодически забирающая себе внимание.

Комната в ремонте, стены и пол обклеены газетами. Это создаёт впечатление временного, неустроенного жилища. Газеты работают как визуальный шум и как барьер: фактура стен перекрывается текстом.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Звук работает через контрапункт: спокойный голос отца, утверждающий «рассчитывай на себя», и телевизор, где дети звонким голосом поют о любви и совместности.

Камера поддерживает ритм героев. Долгие планы с минимальными смещениями камеры работают, как попытка «разобраться» вместе с героями и не принимать чью-то сторону. В монтаже чередуются портреты, герои практически не смотрят друг на друга. Экран телевизора встревает в визуальное повествование, как четвертый портрет. Такие ритмические «удары» визуально формулируют тему «коллективного голоса» против частного.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Лестница снова оказывается по центру кадра, разделяя Сергея и Аню. Камера выстроена строго по линии перил, она будто режет пространство между ними, не позволяя соединиться. На фоне за окном виден свет, но пространство все равно ощущается замкнутым. лестничный пролёт — не открытое, но и не личное пространство, а нейтральное и переходное. Для героев оно становится чем-то вроде эмоционального лимба. Перспектива кадра уходит вверх, но камера застывает внизу вместе с героями. Отсутствие движения делает момент почти скульптурным: две одинокие фигуры стоят рядом, но не могут соединится.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Мы перемещаемся на завод, где кадр заполнен приборами. Герои оказываются «внутри механизма», камера медленно бездыханно движется в бок, следя за разговором. композиция строится через глубину пространства: герои проходят по узким проходам между металлических конструкций, словно через лабиринт. Герои снова расходятся во мнениях, их диалог не складывается.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Мы оказываемся в аудитории амфитеатре, полностью заполненной людьми. общие планы чередуются с портретами, где все незнакомые люди связаны друг с другом вниманием. Все слушают стихи, но каждый думает о своем. ритм чередования крупных и общих позволяет прочувствовать, как общее состояние «слушания» состоит из множества частных историй.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

В аудитории люди могут переживать совместный опыт, но камера показывает её не как единое тело, а как пространство из множества отдельных фрагментов, мозаику.

Ритм медленный и «созерцательный»: камера будто задерживается на лицах дольше, чем нужно, и именно это создаёт ощущение, что у каждого происходит внутренний монолог.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

В фильме несколько раз появляется одна и та же кондукторша. Она всегда обменивается фразами с героями, будто пытаясь что-то узнать, раскрыть настоящее. Трамвай в фильме превращается в замкнутый микромир. камера всегда внутри, подчеркивая замкнутость пространства и момента.

В одной из сцен вагон оказывается пустым, и в этот момент у героев появляется возможность диалога. Всё кажется немного усталым, но в этом есть интимность. Город уснул, есть только два человека. Но герои остаются рядом только в трамвае.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

На вечеринке мы снова видим Сергея и Аню. В квартире много фигур и движений. Аня и Сергей на момент оказываются наедине, переглядываясь через полки шкафа. У них происходит короткий диалог, в этот момент кадр пополам делит дверь. После этого герои сразу же оказываются окружены другими и сливаются с толпой.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Камера двигается свободно и плавно, почти как участник вечера. Композиция строится на фрагментации, на «препятствии» между героями. Квартира наполнена молодыми людьми, шумом, разговорами, но кажется, что в ней нет воздуха. Книги, полки, детали интерьера создают бытовой уют, но через них выстроена и дистанция.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Одной из самых важных по смыслу сцен в фильме является встреча Сергея с отцом во сне. Визуально пространство сна выглядит, как переход в пограничное состояние между жизнью и смертью. Два героя сидят напротив друг друга, как будто смотря в зеркало, как два поколения и два времени, вытекающие одно из другого. Между ними — пламя свечи, как символ связи, тепла и жизни.

На фоне— неподвижные тела спящих или убитых солдат. Этот визуальный мотив размывает грань между сном и смертью, между внутренним миром героя и историческим контекстом. Камера плавно приближается и отдаляется, бережно провожая через сон героя и зрителя. В этой сцене замедленный ритм и ощущение внутреннего интимного состояния накаляется и становится кульминационным.

Отец является к сыну в момент утраты смысла, чтобы восстановить непрерывность родовой и человеческой памяти. Их диалог — это не просто разговор о прошлом, а о возможности и важности продолжения, о стойкости и достоинстве.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Постепенно отец отдаляется вглубь, растворяется в тьме — это визуальное воплощение утраты, ухода из подсознания, невозможности остаться в прошлом. Тем не менее, сам факт встречи возвращает Сергею силу и побуждает его продолжать искать смысл.

Эта сцена соединяет личное и историческое измерения фильма. Сон становится медиумом между внутренней правдой героя и коллективной памятью о войне. После этого сна Сергей пробуждается, как человек, в котором хранится опыт прошлого, опыт предков, и опыт настоящего (его собственные сомнения, любовь, вина). С наступлением нового дня этот опыт сплетается в одно целое.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Камера во сне полностью погружается в темноту, а после «выплывает на улицу», преодолевая границу между подсознательным миром и реальным. На экране появляются три солдата, идущие по пустой московской улице, залитой утренним светом. Этот кадр отсылает нас к самому началу фильма, замыкая круг. Но, пройдя через весь фильм, этот кадр воспринимается иначе. Теперь в нем чувствуется скорее не тревога и потерянность, а умиротворение.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

Композиционно этот кадр выстраивается, как путь из темноты в свет, из сна в жизнь, из войны в мир. Солдаты идут по центру кадра, их силуэты чернеют на фоне бледного неба и мокрого асфальта. Пространство почти стерильно, город безлюден, и эта пустота усиливает ощущение временного сдвига, будто герои движутся сквозь память, между прошлым и настоящим. Движение камеры сопровождает их от туннеля к открытому пространству, и по мере выхода наружу воздух становится прозрачнее и чище, а свет ярче.

кадры из фильма «Мне 20 лет» 1964

Это не просто возвращение из сна, а возвращение смысла. Здесь звучит финальный монолог Сергея: «самое главное, в чём я уверен — это то, что мы есть друг у друга» — становится ключом к пониманию: в мире, где рушатся идеалы, где можно потеряться, единственным несомненным остаётся человеческая связь, дружба, верность. В этом эпилоге фильм словно делает вдох — после долгого сна, после утраты — и утверждает тихое, но сильное чувство присутствия, сопричастности, задает ощущение трепетного предвкушения и ожидания. Три фигуры рифмуются с тремя героями друзьями. Они становятся символом тех, кто помнит и несёт память дальше, продолжая жить.

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

«Сам процесс внутренних размышлений персонажей фильма и их общение между собой и составляет главный интерес режиссера, ибо это и есть основа настоящей человеческой жизни.» [1, с. 191—192]

кадр из фильма «Мне 20 лет» 1964

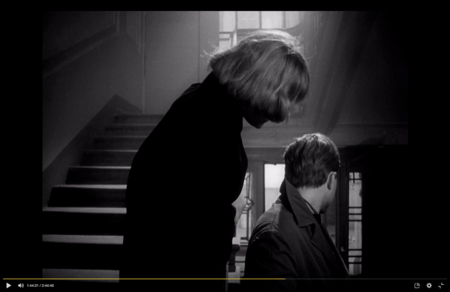

После «Мне двадцать лет» логично обратиться к «Июльскому дождю» (1966) Марлена Хуциева — фильму, в котором интонация шестидесятых меняется и становится заметно тише и сложнее, углубляясь внутрь. Если в «Мне двадцать лет» пространство города наполнено поиском смысла, движением, юношеской энергией и стремлением к самоопределению, то в «Июльском дожде» та же Москва звучит, как пространство отдаления, рассеянного внимания и утраченной связи.

Если предыдущий фильм можно воспринимать как прямое высказывание поколения о зародившейся надежде, юношеской открытости и ощущением большой дороги впереди, то «Июльский дождь» становится своего рода внутренним ответом на него. Он показывает то же поколение спустя несколько лет. Взрослых людей, уставших, погружённых в сомнение и рефлексию. Коллективное движение сохраняется, но мир разобщен и фокус сдвигается дальше в сторону одиночества.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Фильм открывается серией документальных планов Москвы середины 1960-х: пешеходы пересекают улицы, автомобили движутся плотным потоком, над всем звенит неразборчивый радиошум — смесь новостей, рекламы, обрывков разговоров на других языках. С первых секунд фильма создаётся ощущение перенасыщенности информацией. Камера фиксирует повседневное движение, но не включается в него, наблюдая со стороны и чуть запаздывая за происходящим.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

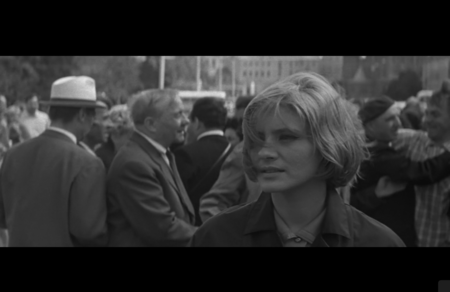

На этом фоне появляется героиня — Лена. Камера выделяет её фигуру из толпы, пока сама героиня, будто замечая это, несколько раз поворачивается на камеру и уходит от нее. Это движение головы против направления потока становится первым важным жестом фильма: интуитивным поиском связи в пространстве, где никто ни с кем не соединён, и ощущением надоедающего бесконечного присутствия.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Следующие кадры усиливают этот мотив. Начинается дождь, люди ищут укрытия. Лена оказывается среди случайных прохожих под навесом, рядом с витриной магазина часов. Камера фиксирует их неподвижно: они стоят плечом к плечу, каждый — в своём выражении лица, в своей паузе. За спиной — огромные циферблаты, застывшие в разное время. Этот визуальный приём превращает бытовую сцену в метафору остановленного времени и внутренней разобщённости. Люди рядом, но не вместе. Звучит голос мужчины: «Связь с внешним миром прервана». В контексте кадра эта фраза перестаёт быть техническим сообщением и становится тезисом всего фильма. «Июльский дождь» начинается с разрыва связи — между человеком и городом, между внешней активностью и внутренним ощущением.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

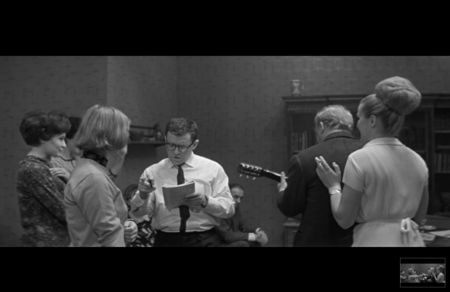

После эпизодов городской толпы действие переносится в пространство квартиры. Камера движется сквозь шумную вечеринку и разговоры. Люди говорят о людях, о своих предпочтениях, делятся убеждениями, но камера будто не может найти фокус и центр. Лена произносит фразу: «Как много знакомых у современного человека». Тихое наблюдение, почти потерянное в звуковом потоке. В её интонации слышно усталое признание: коммуникация стала формальной, связи — поверхностными.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадр из фильма «Июльский дождь 1966

В кадре появляется мужчина. Он берёт гитару и начинает петь. Камера остаётся статичной, фиксируя его взгляд в объектив. Это первый момент в фильме, когда кто-то смотрит прямо на зрителя. Суета исчезает: песня раскрывает ощущение пустоты после разговоров, ощущение одиночества. Этот момент как будто визуально и с помощью песни объединяет все предыдущие.

«В „Июльском дожде“ персонаж, который вобрал в себя военную травму — это Алик. Он поет военные песни под гитару, сам он бывший фронтовик. Когда он поет песни, все слушают его. В этой сцене как раз показана эта травма, которая теперь есть у каждого человека.» [2, с. 58]

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Сразу после сцены коллективного шума наступает тишина. Камера фиксирует момент взаимодействия Лены и её возлюбленного у троллейбуса. Этот эпизод строится почти без слов: только движение, жест, объятие, попытка задержать мгновение. В этом молчании кажется, что все хорошо. Композиционно сцена решена через пустоту. В первых кадрах фигуры героев зажаты между троллейбусом и фрагментом стены, но уже в следующем камера отъезжает, открывая пространство улицы. Когда троллейбус отъезжает, остаётся герои становятся маленькими. Эта визуальная перспектива подчёркивает мотив разобщённого движения.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Камера остается на общем плане, герои стоят посреди мокрой улицы, над ней — сеть троллейбусных проводов, расходящихся в разные стороны. Пустота заполняет весь кадр.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Лена снова идёт по улице и оборачивается на камеру. Пространство города снова оживает: мимо проносятся люди. Лица и фигуры на заднем плане растворяются, резкость остаётся только на Лене, улавливая взаимодействие с камерой и зрителем.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

После свободного движения по улице, где камера следовала за Леной, сцена в квартире работает на контрасте. Пространство сжалось, воздух и свет стали плотнее. Камера фиксирует обыденное: стены, полки, мебель. В этой предметности вдруг начинает проявляться эмоциональная география героини.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Лена отрывает старые обои — действие рутинное, механическое, но именно оно превращается в метафору внутренней перестройки, попытки «переклеить» жизнь, обновить поверхность. Если в «Мне 20 лет», стены были обклеены газетами «в ожидании» перемен, то в «Июльском дожде» героиня их инициирует. Мать говорит Лене о браке, а Лена ставит ее взгляд под сомнение. Лена сидит позади матери, и между ними пространство, наполненное недопониманием. Тишина фильма становится интимнее.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

В квартире снова собираются люди, мужчина на кухне говорит, что «люди сделаны из разных материалов», и перечисляет, глядя на людей вокруг: кто-то из железа, кто-то из стекла, кто-то из глины. Когда он снова берёт гитару и начинает петь, его взгляд направлен в камеру. На мгновение это перестаёт быть бытовой сценой, появляется эффект прямого обращения к зрителю.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

«Никто не знает, о чём кто думает по ночам, когда они одни» — звучит как центральное высказывание всего фильма. В этой фразе определение человеческой изолированности.

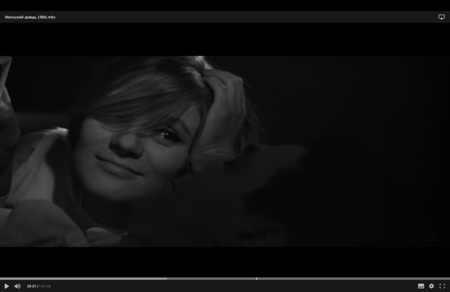

Герои лежат вдвоем на кровати, мы видим крупно их лица. Свет контрастный, графичный. Лицо Лены освещено, лицо Володи — в тени. Эта асимметрия света становится визуальным эквивалентом их отношений: она — открытая, говорящая, живая; он — скрытный, молчаливый. В кадре почти нет движения, он работает через мимику героев и смену положений головы. Камера остаётся очень близко, но не давит. Создаётся ощущение тихого присутствия.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

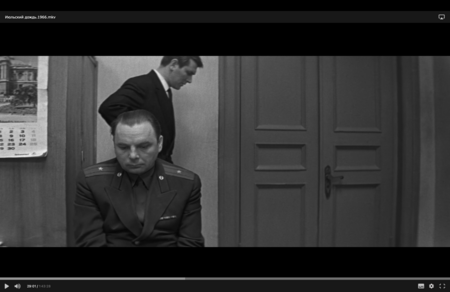

Смерть отца в фильме становится не только событием, но и оптическим сдвигом. Кадры теряют пластичность, свет становится жёстче и прямее, а движение внутри сцены почти исчезает. Эпизод строится через последовательность неподвижных планов, где каждый персонаж заключён в свой собственный кадр: за столом, у окна, на стуле, и так далее.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Видна перспектива комнаты, но она не даёт ощущения глубины: задний план и передний выглядят ровными и плоскими. Это создаёт эффект оцепенения, когда время будто застывает. Свет из окна ровный и равномерный. Он не оживляет пространство, а подчёркивает его недвижимость. Хуциев показывает отражение смерти в людях. Во взгляде матери, в ее позе и спине. Только ее эмоции несколько раз вырываются наружу и выражаются ярко. Все остальные будто боятся сделать лишнее движение и застывают. Этот эпизод говорит о внутреннем больше не через эмоцию, а через форму.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

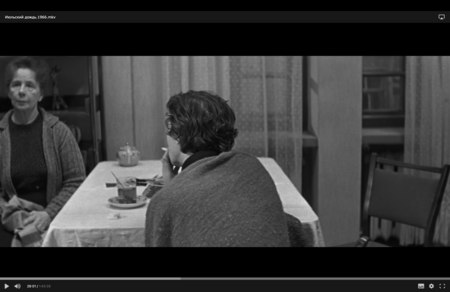

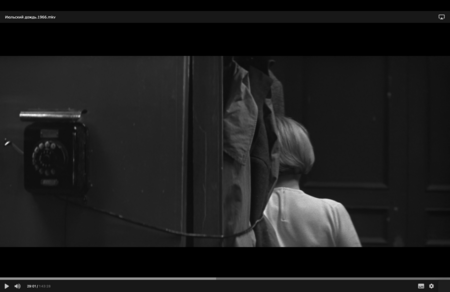

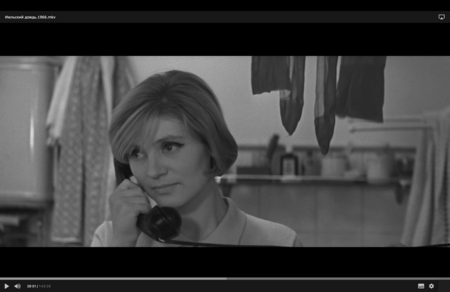

В фильме появляется новый ритм — ритм связи на расстоянии. Обычный телефон становится акцентной частью кадра и посредником, через которого герои снова учатся говорить. Композиционно сцена решена строго. Камера держится статично, между Леной и телефоном граница и тянущийся провод. Эти сдержанные визуально кадры передают ощущение от повседневной ситуации, как от акта внутренней концентрации, где в каждом моменте герои сосредоточены и внимательны. В этот момент весь эмоциональный процесс перенесён в голос и паузы между репликами.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Монтаж здесь не столько развивает действие, сколько выстраивает ритм. Появляется что-то на первый взгляд обыденное и закрытое, но ситуация стабильно повторяется. Контраст разговоров и лишь немного отличающихся по виду кадров дают ощущение странной, настоящей жизни. Напряжение сменяется лёгкой улыбкой, затем переходит в сосредоточенное молчание. Мы не слышим разговоры героев целиком, но замечаем маленькие действия и изменения. Здесь на место идеализированной и «понятной» любви приходит реальность, в которой чувства существуют среди повседневных предметов, в паузах между делами. Лена улыбается не столько человеку на другом конце провода, сколько самому факту связи. Телефонная трубка начинает восприниматься не как барьер, а как необходимый инструмент для дистанции, позволяющий говорить искренне.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

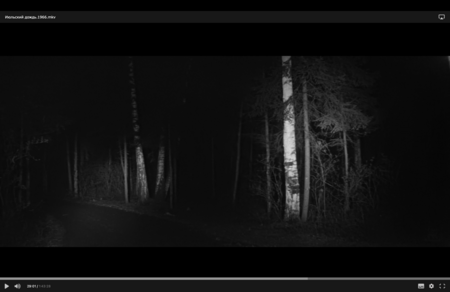

После телефонной близости в стенах квартиры, действие переносится в открытое, но всё ещё замкнутое пространство леса. Камера фиксирует компанию в круге, замкнутом стволами берёз. Бескрайнее пространство ощущается как ловушка — герои сидят тесно, но между ними сохраняется ощутимая дистанция. Открытое пространство здесь используется как форма изоляции.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Пейзаж, как дышащая среда, которая поглощает героев. Контраст света создает костер, еще больше разделяя героев и выделяя их их темного леса. Люди сидят, разговаривают, смеются, взаимодействие строится на социальных ритуалах — обменах историями, словесных играх. «А вам бывало когда-нибудь страшно?»Коллективность становится формой одиночества: диалоги пересекаются, но все говорят о своем и на разных языках. Происходит череда поверхностных индивидуальных признаний.

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

В момент, когда остальные переходят к стихотворной игре, Лена незаметно уходит. Камера не следует за ней, а задерживается в кругу, фиксируя, как без неё компания сохраняет форму и ритм, не замечая потери.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Ночной лес. Свет фар как движение сознания. Машина петляет по лесу, светя фарами. Камера будто превращается в зрение героини и показывает ее субъективное восприятие. В этом движении нет четкого направления, только поиск и колебание. Контраст белого света и густой черноты становится эквивалентом эмоциональной ясности и пустоты, к которой приходит Лена. Пространство леса было наполнено разговорами и смехом, но теперь нет ни людей, ни костра. Только структура, повторяющаяся ритмика стволов, как застывших воспоминаний. Так создаётся метафора эмоционального тупика: желание понять, увидеть, дойти — и невозможность действительно приблизиться.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Лена ходит по квартирам, агитируя голосовать, и это внешне простое действие становится метафорой поиска контакта, разговора, участия. Между квартирами — чёткая геометрия: лестничные пролёты, сетка лифта, перила, стены. Это контрастирует с хаотичностью человеческих жизней за дверями. Хуциев показывает, как структура города держит в себе бесконечное разнообразие частных миров.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

В одной квартире — обед, смех, ощущение привычного благополучия; в другой — напряжённый разговор, накопившиеся недосказанности; где-то — заскучавшие пожилые люди. Монтаж не выстраивает линейного ритма: камера переходит от одного интерьера к другому, следуя не логике действия, а логике наблюдения. Лена смотрит, слушает, говорит, но остаётся в стороне, не принадлежа ни одному из этих миров. Хуциев визуально подчеркивает её позицию наблюдающего человека, оказавшегося между участием и отчуждением. Сцена передает плотность быта, отражая внутреннее состояние Лены.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Сцена на море — кульминация линии отчуждения и внутреннего пробуждения Лены. Хуциев здесь доводит до предельной ясности тему тишины между людьми. Поездка к морю — формально попытка отдыха и уединения, но в контексте фильма она воспринимается, как разделение героев и их погружение внутрь себя. Лена и Володя лежат рядом, но каждый остается в своих мыслях. Море не работает, как романтический фон, оно предстает, как безмолвная стихия, которая только усиливает тишину. Повторяющиеся, равнодушные волны, становятся акустическим ритмом сцены. Когда Лена садится, а Володя продолжает лежать, композиция разрывается: теперь они не на одной линии, а в разных плоскостях. Свет мягкий, серый, в нем мир как будто лишён контрастов. Но в этом мягком свете особенно ясно чувствуется усталость.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Монтажный переход (match cut) от моря к окну. Вода и стекло становятся визуально однородными поверхностями, обе — прозрачные, но непроходимые. В первой части они разделены стихией, во второй — рамой. В обоих случаях герои остаются рядом, но каждый по свою сторону неуловимого барьера. Герои снова оказываются в городском сеттинге, и именно здесь Лена наконец произносит то, что весь фильм чувствуется между строк: несмотря на все хорошие качества Володи, она не пойдёт за него замуж. Это признание внезапно для Володи, но для Лены это проявление ясности. Оно звучит без драмы, почти буднично, но именно потому так весомо. В нём нет отрицания — есть осознание отсутствия необходимого чувства и невозможности быть вместе.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

кадр из фильма «Июльский дождь» 1966

Лена идёт одна по людному городу. Камера движется свободно, теряя и снова находя героиню В отличие от зафиксированных, выверенных композиций в предыдущих сценах, пространство в финале становится хаотичным, дышащим, без строгой симметрии. Этот визуальный разрыв подчёркивает внутреннее изменение: Лена больше не в пределах рамок, она одна в открытом мире.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Камера задерживается на лицах молодых людей, создавая мозаичный портрет поколения. Молодые мужчины и женщины смотрят по сторонам, друг на друга, и в объектив. Этот приём разрушает границу между экраном и зрителем: фильм будто обращается к нам, вовлекая в диалог о времени, о жизни, о честности перед собой. Каждый взгляд в камеру становится молчаливым вопросом, адресованным зрителю и обществу. Так финал превращается в открытое поле смыслов, где личная история Лены растворяется в общем дыхании эпохи.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

Лена смотрит на город и улыбается, принимая неопределённость. Она больше не ищет опоры в привычном, понятном. Её путь заканчивается не решением, а движением: шагом в людской поток, где одиночество становится формой сопричастности.

кадры из фильма «Июльский дождь» 1966

«Мне двадцать лет» (1964) — реж. Марлен Хуциев

«Июльский дождь» (1966) — реж. Марлен Хуциев

«Начало» (1970) — реж. Глеб Панфилов

«Осенний марафон» (1979) — реж. Георгий Данелия

«Без свидетелей» (1983) — реж. Никита Михалков

«Маленькая Вера» (1988) — реж. Василий Пичул

«Небеса обетованные» (1991) — реж. Эльдар Рязанов

«Брат» (1997) — реж. Алексей Балабанов

«Война» (2002) — реж. Алексей Балабанов

«Русалка» (2007) — реж. Анна Меликян

«Елена» (2011) — реж. Андрей Звягинцев

«Аритмия» (2017) — реж. Борис Хлебников