Инсталляция: специфика и особенности. Разноформатность и разномасштабность

Раздел 1. Инсталляция: части, фрагменты, детали

Инсталляция как форма современного искусства представляет собой комплексное и многогранное явление, в котором важна каждая деталь. Части, фрагменты и детали являются важными составляющими произведения. Без них не сложится произведение полноценно, а значит, не реализуется задумка художника.

Части инсталляции — это основные компоненты, из которых состоит целое произведение художника. Они могут быть крупными элементами, которые в совокупности формируют основную концепцию работы.

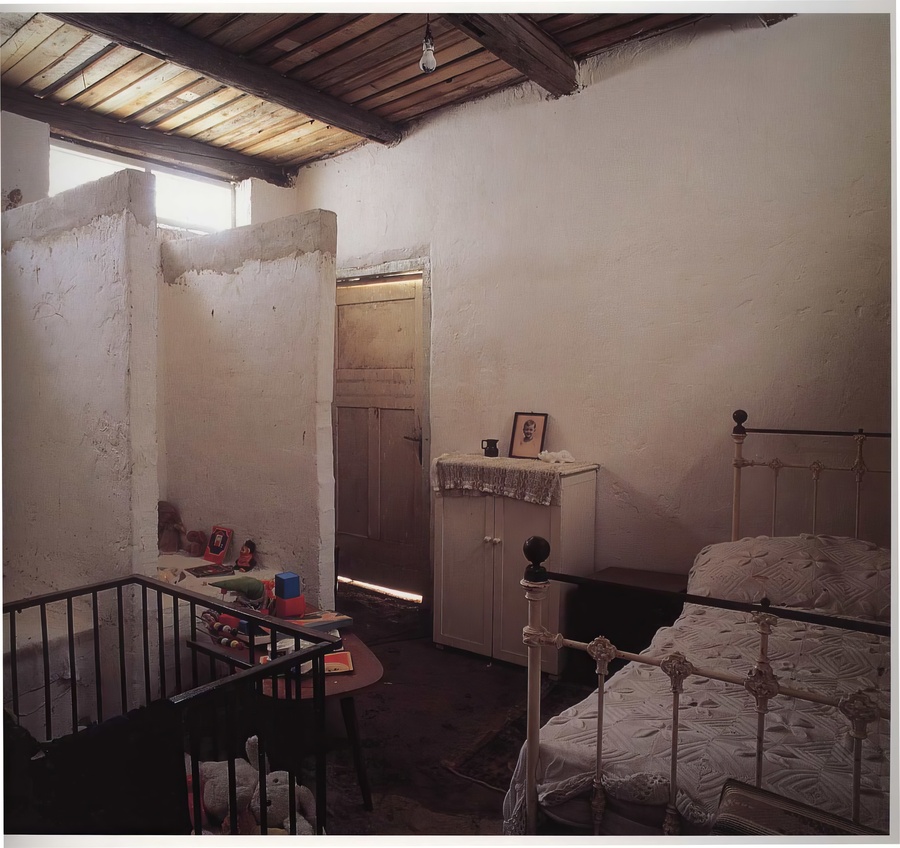

Так, например, в инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых «Туалет», впервые представленная в 1992 году на выставке современного искусства Documenta (Кассель, Германия), частью произведения являются модели мебели: стулья, диваны, туалеты, ковры на стенах. Эти объекты занимают центральное место, образуя пространство для взаимодействия с ними.

Инсталляция «Туалет», Илья и Эмилия Кабаковы, 1992

Части инсталляции задают общий контекст и структуру произведения. Они определяют, как зритель будет взаимодействовать с работой и какие эмоции или мысли она может вызвать. Части в это инсталляции статичные, однако играют ключевую роль в формировании общей концепции, а именно, создания метафоры жизни в стране, которая остается «домом-комнатой».

Фрагменты — это меньшие элементы, которые могут быть частью более крупной композиции или самостоятельными объектами. Они часто представляют собой разрозненные объекты, которые могут не сразу быть связаны с основной темой инсталляции.

В той же инсталляции «Туалет» Ильи и Эмилии Кабаковых могут быть небольшие предметы, такие как белье, скатерти, полотенца, посуда, игрушки. Все они найденные объекты, которые которые рассредоточены по пространству. Они могут быть использованы для создания ассоциаций и метафор, побуждая зрителя к размышлениям о более широких темах, исследовать пространство и находить новые смыслы.

Фрагменты инсталляции «Туалет», Илья и Эмилия Кабаковы, 1992

Детали — это наиболее мелкие элементы инсталляции, которые могут быть едва заметны на первый взгляд. Это может быть текстура материала, цветовые акценты или даже звуковые эффекты.

В инсталляции японской художницы Яеи Кусамы «Зеркальная комната „Тыква“ — Mirror Room Pumpkin (1991) деталями являются ее характерный фирменный стиль — горошины. Поля тыковок-фонарей покрыты ритмическим паттерном, которые предлагают зрителю погрузиться в ландшафт. Эти детали заметны, но они представлены в каждом произведении художницы, что значительно влияет на общее восприятие работы.

Детали важны не только для создания атмосферы, но и погружения зрителя в работу. Они добавляют глубину и многослойность, позволяя открыть новые аспекты. Именно детали являются теми элементами инсталляции, которые остаются в памяти после посещения выставки, формируя уникальный опыт взаимодействия.

«Зеркальная комната „Тыква“ (Mirror Room Pumpkin), Яеи Кусама, 1991

Части, фрагменты и детали инсталляции представляют собой довольно разные, но одновременно взаимосвязанные и необходимые для создания полноценного художественного высказывания вещи.

Части задают структуру и основную идею, «каркас» или «фундамент» инсталляции.

Фрагменты углубляют контекст и расширяют смысл, могут служить расширением частей.

Детали же создают атмосферу и погружают зрителя в исследуемую тему, могут быть едва заметными или теми элементами, которые моментально запоминаются.

В совокупности они формируют уникальный опыт, который может быть как визуальным, так и эмоциональным.

Раздел 2. Выбор художников: художественные практики, концепции и типологии

Выбранная коллекция из 15 единиц произведений — разнообразная по масштабу, технике создания и выбранному методу. Многие художники начинали свою деятельность вместе еще с художественных институтов. Собирались в квартирах и рассуждали об искусстве. Это стало одним из импульсов создания «подпольного» искусства, которое на данный момент находится в хранении Новой Третьяковки.

Выборка коллекции инсталляций с 1980-х по 1990-е находится в фонде «Объектов и инсталляций» отдела новейших течений Третьяковской галереи на Крымском валу (с шифром НТО). Коллекцию, состоящую из 2244 ед. хранения, хранит Зубко Ольга Альбертовна. Несмотря на небольшую выборку произведений, каждое из них состоит из около 10-15 частей, фрагментов и деталей. Каждый из них через префикс указывается как отдельный номер хранения (пример: НТО-194 или НТО-172/3).

Выбранная коллекция в количестве двух инсталляций представлена на сайте «Моя Третьяковка». Однако остальная часть находится в закрытом доступе: в запасниках музея и в Музейной информационной системе (из которой были выведены краткие списки работ с изображениями). В этом заключается уникальность и востребованность исследования инсталляций.

Типологическое разнообразие коллекции обусловлено индивидуальным подходом художников, каждый из которых исходя из восприятия мира и опыта работал в своем формате. Несмотря на это многообразие подходов и техник, с с кураторской точки зрения инсталляции можно разделить на категории «масштабности»:

1. Тотальная инсталляция (А. Ольшванг, О. Чернышева, И. Нахова). Предполагает масштабную конструкцию с размером комнаты или нескольких помещений. Такое взаимодействие — возможность провоцировать разнообразные реакции на разных уровнях восприятия.

2. Инсталляции как отдельное произведения. (Д. Пригов, Л. Ю Звездочетова, В. Кошляков) Масштаб достигает размера одной стены или ее половины, задействует небольшую часть выделенного пространства. Они также могут включать различные материалы, технологии и медиа, создавая уникальный опыт восприятия

3. Объектная инсталляция. (Б. Орлов, Е. Елагина, И. Макаревич) Объектные инсталляции акцентируют внимание на материальности, форме и контексте, побуждая зрителя исследовать не только саму работу, но и её смысловые аспекты в виде отдельных объектов

1. Тотальные инсталляции. Ирина Нахова «Комната № 5» (1988)

Ирина Нахова — российская художница, принадлежит к кругу «московского концептуализма». В 1980-х годах стала первым художником в СССР, создавшим тотальные инсталляции.

Ее творчество — это определенная экспериментальность с пространством. Но начало берет с взаимодействия с пространством жизни, со среды обитания. Контекст, в котором находилась Ирина Нахова, повлиял на ее мироощущение.

В разгар «застоя» художница решает изменить свою жизнь, преобразив одну из комнат собственной двухкомнатной квартиры. Использовав листы белой бумаги, галогенные лампы и случайную подборку журнала «Elle» 1970-х, Ирина начала преображать комнату. Вырезанные фигуры из страниц и собранные в коллаж создали двухслойное изображение. Столкнув в едином пространстве куб оголенной комнаты, изобразительные элементы, «организованное прерывистыми кругами и линиями из журнальных вырезок», Ирина Нахова создала новую среду в эпоху подполья.

Ученица Виктора Пивоварова, ближайшего друга Ильи Кабакова, художница на рубеже 1970-80-х гг. осуществила в собственной квартире ряд проектов под общим названием «Комнаты». Так и возникла «Комната № 1», первая отечественная тотальная инсталляция.

«Комнаты» Ирины Наховой — это парадоксальный проект в истории отечественного современного искусства. Ее серия «Четыре комнаты», выполненная 1984-1987, ломают парадигмы: поиски художественной формы и принятые социальные мировоззрения. По свидетельству Иосифа Бакштейна, именно «Квартира» Ирины Наховой повлияла на Илью Кабакова, который впоследствии дал академический термин «тотальная инсталляция». Ирина Нахова же признавалась, что еще в 1980-х не знала термина и назвала новаторскую идею простыми комнатами.

«Комната № 1», И. Нахова, 1983

Безысходность и ощущение, что никогда не вырвешься из «железного занавеса» — так была создана идея комнат Ириной Наховой. Это и желание выделить герметичную капсулу, скрыться от реальности. Зритель буквально утрачивал ориентацию в привычном пространстве. Коллажи образовывали воронки, что напоминает сюрреалистические комнаты Сальватора Дали — визуальный каламбур и стертая грань между физическим присутствием в комнате и чем-то нереальным.

Советский «космос» буквально вторгся в пространство комнаты Ирины Наховой, раздвигая границы привычного помещения. Преображение повторялось и в «Комнате № 2», которая представляла уже более тревожный мир: белая бумага, которой обклеены стены, черные с серым пятна. Белая капсула «начала разрушаться». «Комната № 3» будто готовится к новой жизни. Упакованные для новой эпохи мебель, мольберт с холстом, картины, лампы ждут перемещений в другое измерение. «Комната № 4» собрала привычные вещи, однако по всем предметам, потолку и полу были хаотично расклеены черные кляксы, превращая реальное трехмерное пространство в абстракцию живописи, создавая иллюзию полотна.

В Третьяковской галерее хранится в разобранном виде «Комната № 5» Ирины Наховой. Именно эта инсталляция показала окончательное исчезновение реальности. Среда или «энвайронмент», что использовал при обсуждении работы Андрей Монастырский, создана наподобие протоинсталляций еще в 1920-х. Упомянутая ранее конструкция дадаиста Курта Швиттерса «Мерцбау», «выращенная» в течение двадцати лет в собственном доме в Ганновере, напоминает конструктивистские «сталактиты» Ирины Наховой. Эти детали, как и в случае Швиттерса, захватывали и преображали жилое пространство.

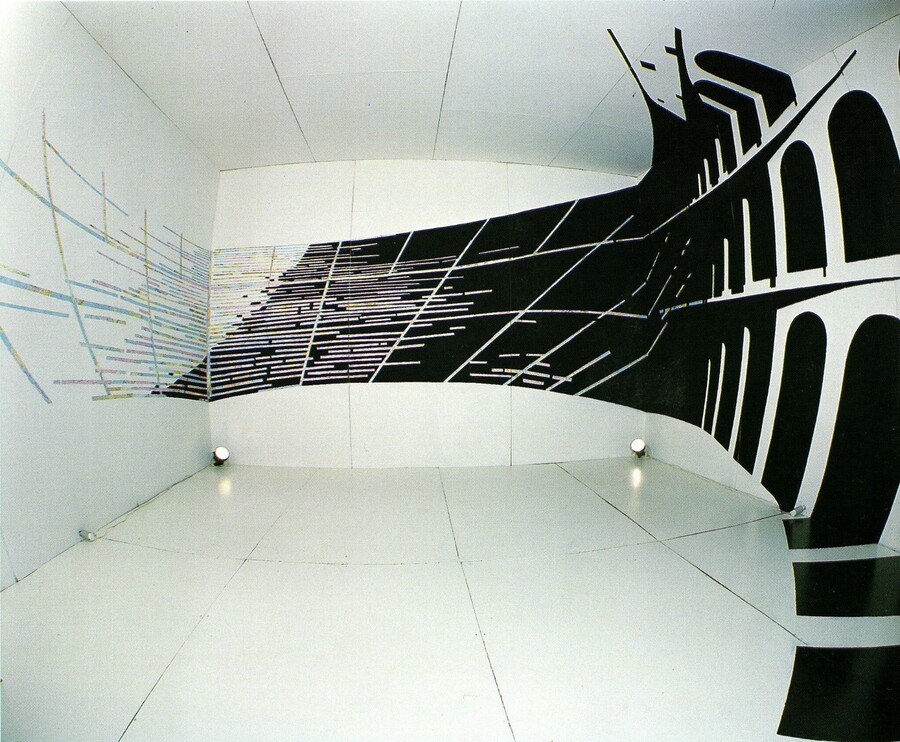

«Комната № 5», И. Нахова, 1988

В «Комнате № 5» создается ощущение вращения. Усиливается это оптическими искажениями благодаря изображению арок. Образ фасада церкви Санта Мария делла Пьеве в Ареццо стал основой изображения комнаты. Он распадается на условные горизонтальные линии. Черный цвет сменяется ярким белым, в котором возникают всполохи различных оттенков. Так образуется вихрь разнообразия и динамики, который подчеркивает изменения и движение внутри композиции.

«Охваченный зритель со всех сторон понимал, что ему предложено пережить разные состояния, вызываемые всякими конфигурациями пространства (закрученного как в водовороте или предельно успокоенного как в космической тьме) в пределах московской квартиры, через прихожую которой он попал в заповедную комнату».

«Комната № 5», И. Нахова, 1988. Дерево, оргалит, бумага, водоэмульсионная краска, коллаж. 262×133×5 см

Ольга Чернышева «Из черно-белой кулинарной книги» (1991-1992)

Ольга Чернышева — российская художница, работающая с разнообразными медиа: фотография, видео, инсталляции, живопись, графика.

В творческом подходе художницы главной идеей становится выделение кругового и повторяющегося времени. Фиксация действий, которые происходят во времени, не приводят к конкретному результату. Для Ольги Чернышевой не имеет значение и определенный конечный продукт. Для нее важно зафиксировать и запечатлеть героя-деятеля, который существует в режиме ожидания — «ожидания счастливого случая, удачи, чуда».

Повлиявшие на художницу идеологии коммунизма интерпретированы иным образом. «Ольга Чернышева нейтрально и объективно документирует их попытки эстетизировать собственный быт — создавать искусство внутри жизни» — так отметил Борис Гройс в отрывке «В поисках долгого воскресенья» из «Частных случаев». Критически оценив социальное положение пролетариата, художница раскрывает жизнь человека из эпохи коммунизма в свободное время, после работы. Это можно считать метафорой посткоммунистического способа существования, где вместо бесконечных трудовых будней наступает период бесконечных воскресений, время для отдыха и потребления.

«Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Общий вид

Документальность обыденности так таковой наводит на мысль об эстетике реди-мейда. Это отсылает к важности создания образа и отбора материала для создания этого образа, что свойственно Марселю Дюшану. Ольга Чернышева же использует в этом случае отстраненную документальную стилистику съемки, где каждая деталь должна быть зафиксирована и обработана на пленке.

Фрагменты инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Металл. 102,4×79,7×36,9 см

Интерес к обыденном формам и их фиксация показана в инсталляции «Из черно-белой кулинарной книги». Художницу вдохновилась старыми советскими кулинарными книгами. Черно-белые иллюстрации, шелест страниц — все эти медиумы считала Ольга Чернышева. Это послужило основой создания тотальной мультимедийной инсталляции и одноименной выставки.

Детали инсталляции «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Бумага, папье-маше, черно-белая печать. 36×27,4×0,4 см

Деталь инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. 1 — фарфор. 4×7,3×24 см; 2 — гипс. 3,3×16×27 см

В инсталляции использованы фарфоровые белые объекты, имитирующие тесто: сферы, косички, и т. д. Они создавались с помощью лепки, а затем обжигались. Выложены предметы на возвышающемся черном столе, что напоминает своеобразную трапезу. Для создания полноценного пространства художницей использованы и такие части, как холсты с изображениями рук, которые «работают» с тестом: скатывают в трубочки, режут на дольки. Эти работы были развешаны по галерее, напоминая «экраны».

Детали инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Гипс. 1 — 2,8×10,5×3,8 см; 2 — 2,5×6,2×3,5 см

Деталь инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Гипс. 2,8×27×3,5 см

Примечателен художественный эффект, примененный художницей. Чернышева использует узнаваемые образы из советских кулинарных книг, но придает им новую интерпретацию, превращая их в завораживающее зрелище сотворения вселенной. Художница запечатлевает миг сотворения объекта, который представлен как субстанция или, позже названной из книги Петера Слотердайка «Сферы», «оболочкой».

Детали инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Гипс. Первый: вертикальный размер — 12, диаметр — 25; второй: вертикальный размер — 20, диаметр — 31,5

Деталь инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Гипс. Первое: вертикальный размер — 12, диаметр — 25; второе: вертикальный размер — 20, диаметр — 31

Деталь инсталляции («Учебный класс») «Из черно-белой кулинарной книги», О. Чернышева, 1992. Фарфор. Вертикальный размер — 8, диаметр — 17

Опыт «разворачивания истории», что показано в инсталляции «Из черно-белой кулинарной книги», свойственен Ольге Чернышевой. Через последовательность статичных изображений, как в кадрах анимационного фильма, она создает определенный замысел. Этот опыт взят из учебы на отделении анимации в Института кинематографии.

Антон Ольшванг «У изделия» (1990)

Антон Ольшванг — один из видных художников на московской арт-сцене с 1990-х годов.

Опыт создания инсталляций с внедрением найденных предметов Антон Ольшванг получил в школе-студии при МХАТ. На дисциплине «Макет», как вспоминает художник, «студенты ножи точили себе, на помойках картон собирали», создавая «некий художественный эскиз в пространстве». Антон Ольшванг, пытаясь соединить «несоединяемое», сплавить металлы и нанести нужный цвет красителя с ПВА на стекле, осознал взаимодействие с пространством, которое «воспроизводится через ретрансляцию, через ощущение подлинности материала».

Художник описал собственное мировоззрение, которое стало в том числе его творческим методом создания инсталляций. Его область творческого и философского изучения жизни и мира — восточные боевые искусств, тайцзицюань.

«Даосская и буддийская философией — это внутренние стили, которые предполагают соединение с пространством в сочетании с экстремальным моментом рождения в этой жизни. Это сохранение личных границ, отслеживание, нарушение этих границ, немедленное реагирование, как правило, закрытием ворот»

— Антон Ольшванг

Увлечение боевыми искусствами стало способностью художника соединиться с пространством, стать частью окружающей среды. Творческие поиски продолжились в том числе после первой проданной работы за 3,5 тысячи рублей. Этот момент в творческом становлении художника сыграл важную роль. Антон Ольшванг был воодушевлен и готов создавать новые идеи. Однако творческие поиски выходили за рамки витринного сознания.

Случайно оказавшись на «Вторцветмет» [точка приема металла], художник понял, что это место — лакуна, где циркулировали предметы, от которых отказались люди. Автоматизация действий от складирования до переплавления и сортировки металла — все то, что привлекло художника.

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий, цинкография. 6,1×62 см. «Диск»; «Ложки»

«Меня интересовали вещи отвергнутые, но в их цельности гармонии через визуальное я шел к невизуальному. Мне интересно было почувствовать идеальную форму, но не через формализм, а состояние сознания, в которое я проникаю через сортировку».

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. 30×5×1 см; 25×4×1 см; 10×25×1 см

Инсталляция «У изделия» является, с одной стороны, результатом исследования «оговорок заводов», сортировок определенной стихии металла, как культуры, которые никто специально не создавал. С другой стороны — связь с психоанализом культуры через еще более безличные, носящие следы человека, «суботраслевые формы». Художник сравнивает огромный завод со следом психологического анализа определенной группы людей или эпохи, продолжая «исследование через психоанализ бессознательного завода».

Фрагменты инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. Вертикальный размер — 40. Диаметр — 68; Искусственный войлок. 180×180 см

Фрагменты инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. 39×34×10; искусственный войлок. 550×180 см

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. «Лунные часы»: вертикальный размер — 27, диаметр — 26,5; вторая деталь: вертикальный размер — 3, диаметр — 11,5

Работая с потоком переплавления символических действий, художник одновременно погружался в медитативное состояние в «субкультуру» алюминиевых предметов. Звон предметов, ничем не тронутая их форма — все это ключ к расшифровке бессознательного языка завода, производными инструментами которого являются металлические объекты.

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. Первая деталь: 73×36×15 см; вторая деталь: 5,5×5,5×3 см

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. Первая деталь: 30×25×13 см; вторая деталь: 1×20×18 см; третья деталь: 2,5×23×18 см

Инсталляция состоит из найденных на свалке предметов, а именно, использованных и алюминиевых листов, которые изначально были заготовками для вилок, ложек и деталей аэрокосмических аппаратов. Они так и не были превращены в готовые изделия. Вырванные из своего контекста и объединенные в одну инсталляцию, они словно ожидали переработки и переплавки, что придавало бы им новое существование. Это напоминает представления о цикличности бытия и перерождения, характерные для ряда восточных философских систем, что и связано с даосской и буддийской философией «тайцзицюань».

Детали инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990. Алюминий. Первая деталь: 15×26×15 см (2006); вторая деталь: 44,5×7×3 см

Общий вид инсталляции «У изделия», А. Ольшванг, 1990

2. Инсталляции как отдельное произведения Дмитрий Пригов «Для бедной уборщицы» (1990-е)

Творческий метод Дмитрия Пригова уникален и многогранен. Художник и русский поэт умело сочетал текст и визуальные образы, создавая произведения, которые выходили за рамки традиционных жанров искусства. Его инсталляции, букеты из стихов и стихограммы отражают не только его литературный талант, но и глубокую связь с визуальным искусством.

Пригов использовал постоянные мотивы, которые эволюционировали на протяжении его творчества. Эти трансформации, от сюрреалистических композиций до тем черных дыр и других миров, показывают его стремление исследовать новые концепции.

Для Дмитрия Пригова искусство было не просто ремеслом, а образом жизни. Это подчеркивает его подход к творчеству как к активному процессу, который может принимать различные формы.

Детали инсталляции «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1976-1980. Первое: «Банка смерти», «Банка индусская», «Банка заглавная». Жесть, гипс, дерево, бумага, машинописный текст. 20×7,5×18 см

Детали инсталляции «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1976-1980. «Банка государственная», «Банка единства и борьбы», «Банка приговоров». Жесть, гипс, дерево, бумага, машинописный текст. 18×7,5×19 см

Детали инсталляции «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1976-1980. «Банка», «Банка летописи», «Банка подписей», «Банка водки». Жесть, гипс, дерево, бумага, машинописный текст. 19×7,5×17 см

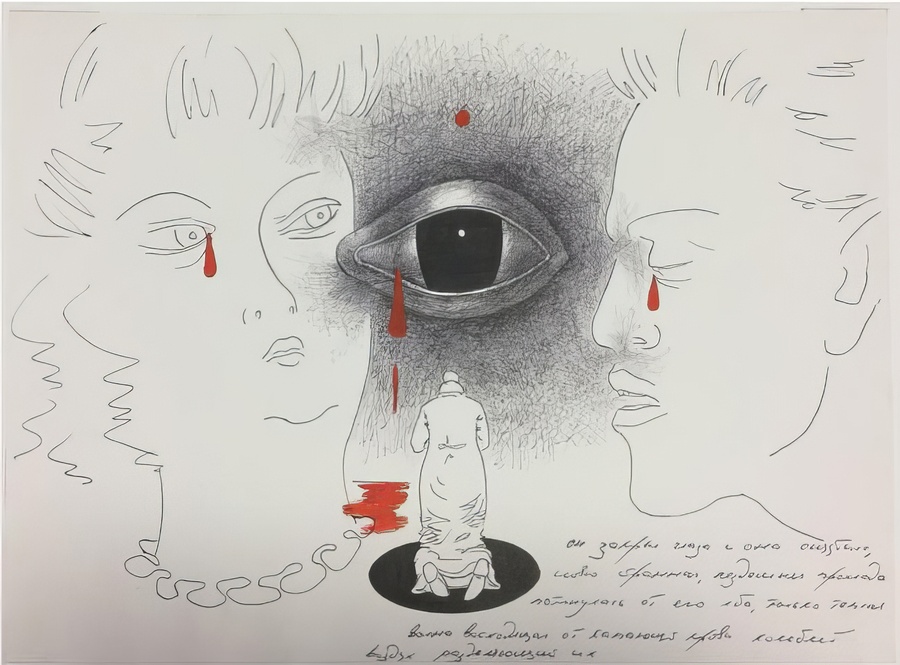

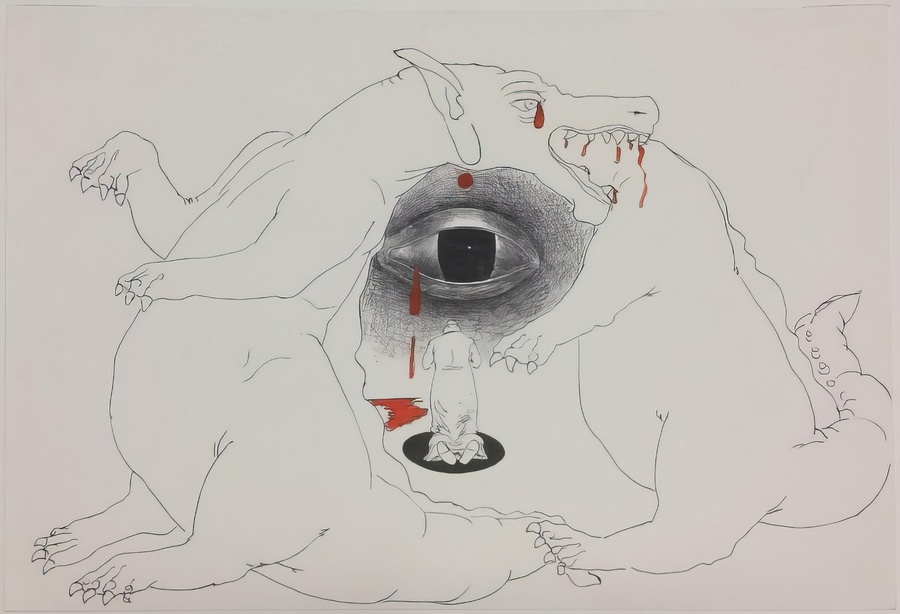

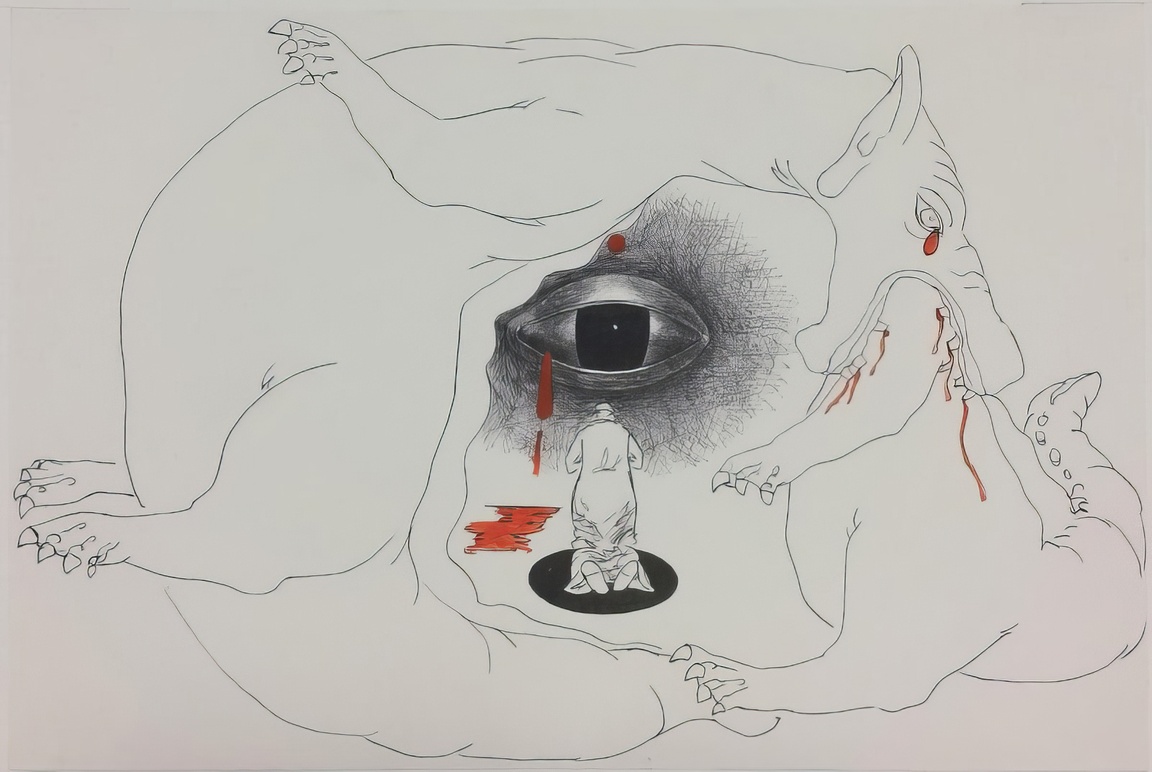

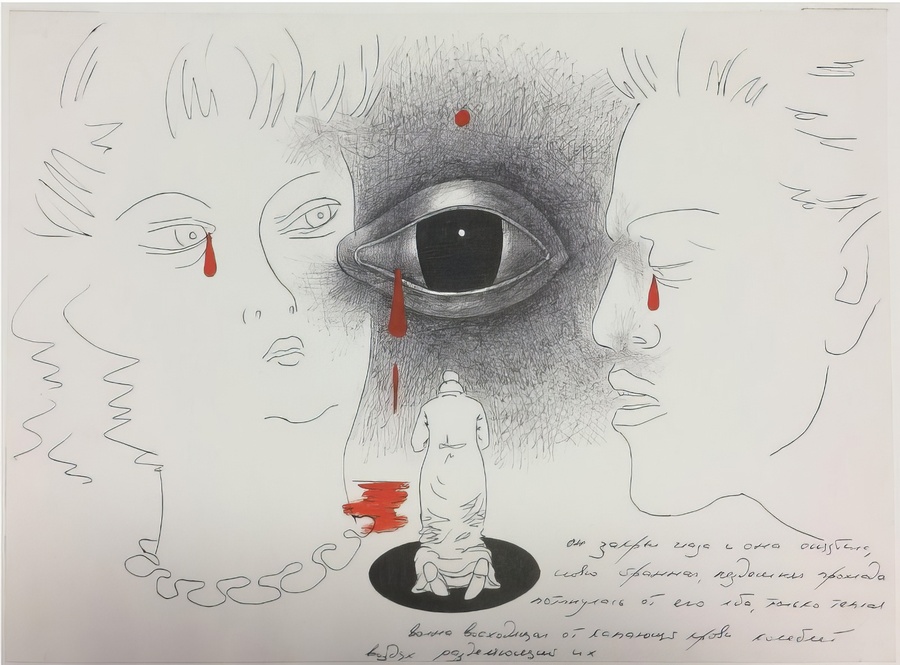

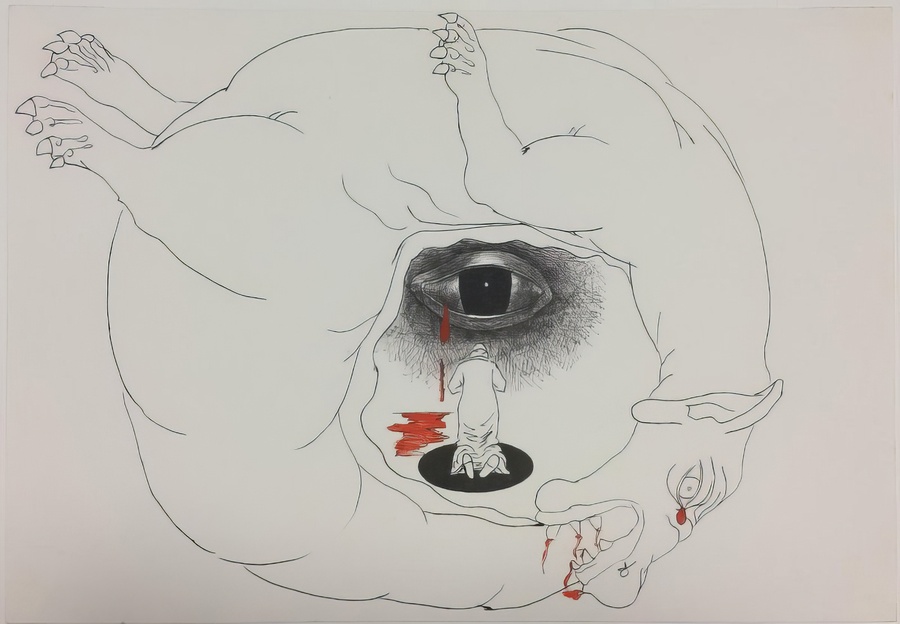

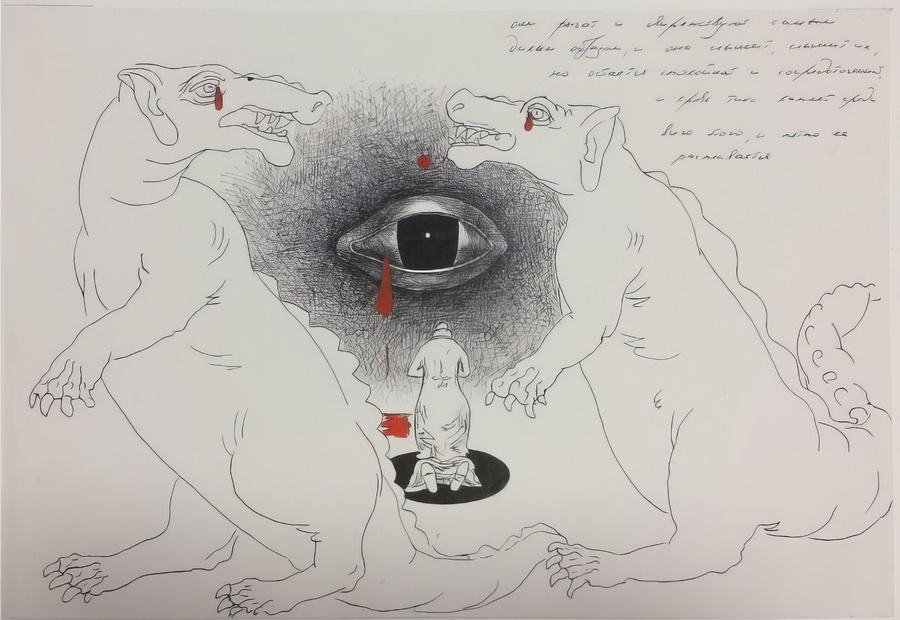

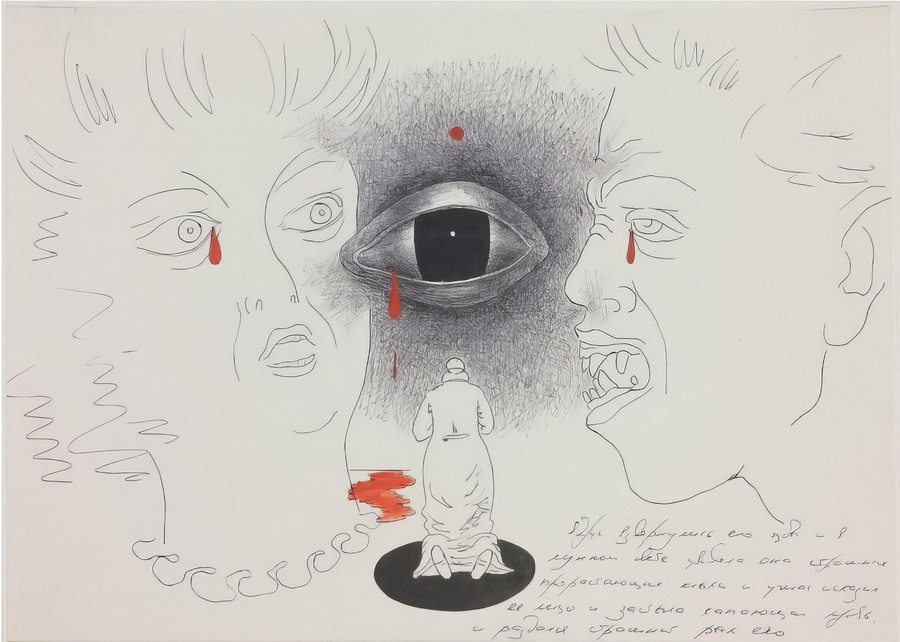

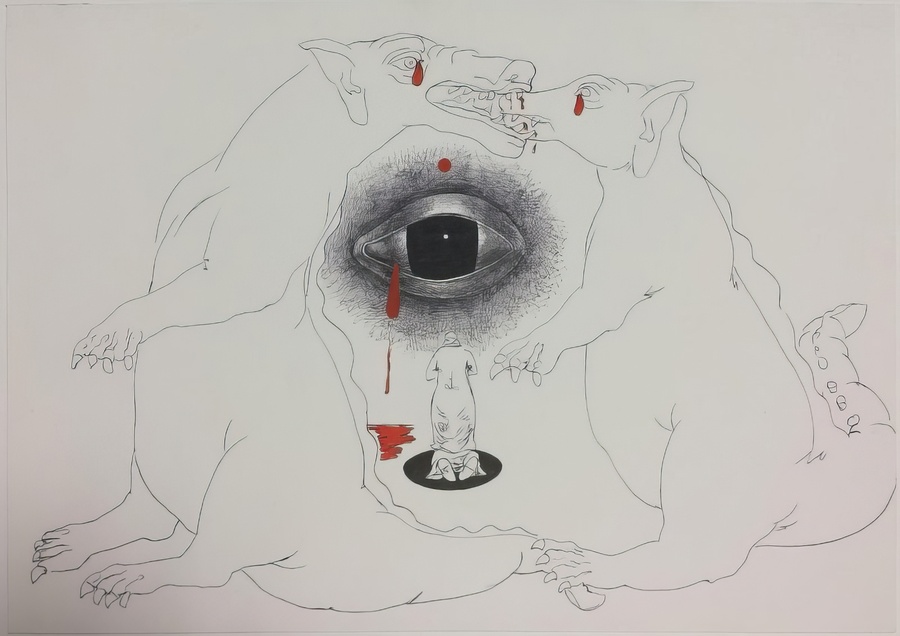

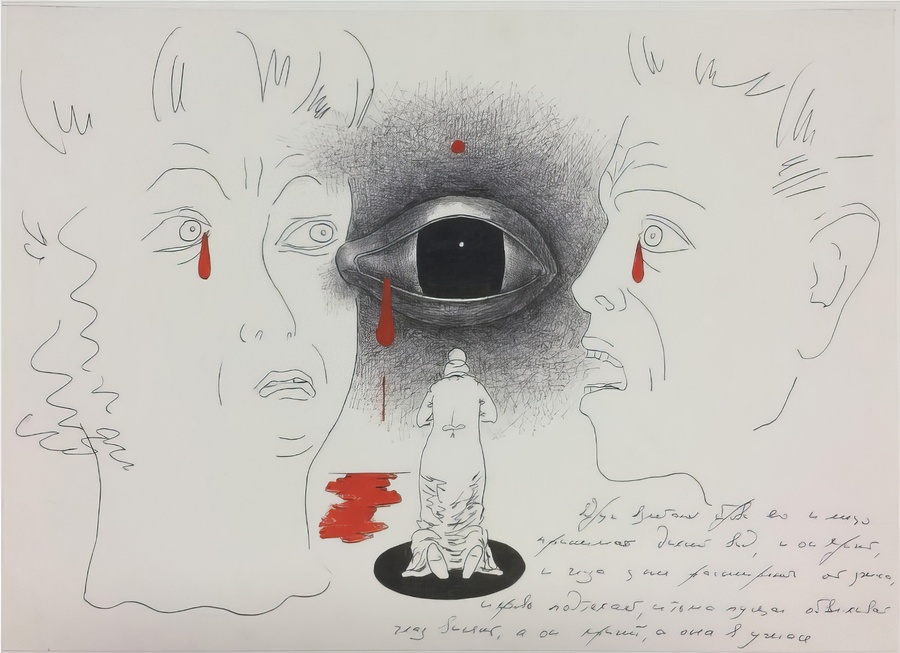

Мотив видения является одним из основных творческих концепций у художника Дмитрия Пригова. «Всевидящее око», образ которого сравнивают с божественным откровением и присутствием — центральная тема инсталляции. Этот образ глаза отсылает к традиционному представлению ока как символа божественного образа, который обладал функцией защиты и контроля. Именно поэтому Пригов попытался охватить многогранное понятие «Ока» в инсталляции: религиозный, эстетический и критико-философский статус.

Художник, опираясь на работы Рафаэля и Бернини как на сакрализацию «Ока», решил ввести собственную интерпретацию. В его понимании, «Глаз» существует только благодаря «всевидящему» зрителю: будь то бедная уборщица или зритель за пределами инсталляции. Этот зритель «ничтожен» перед всевидящим оком, он как бы подчиняется «Всевышнему». Образ, созданный Приговым — отображение религиозной и политической проблем, возможность обретения свободы.

Фрагменты «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1974-1988. «Плачущий глаз». Газета, веревка, шариковая ручка, гуашь. 19×32×27 см; «Голова лошади». Гипс, акриловая паста, металл, гвозди, фольга. 61×52x

Созданная в инсталляции «Для бедной уборщицы» фигура уборщицы, коленопреклонённая на фоне кровоточащего глаза, создает мощный контраст между хрупкостью человеческой жизни и величием вселенского взгляда. Фигура человека, находясь в состоянии медитации или молитвы (что является одним из методов изображения Приговым жесткой иерархической структуры соподчинения), неподвижна. Пространство вокруг инсталляции напряжено, в состоянии неожиданного или случайного проявления бытовых вещей или абсурдистских слов.

Общий вид инсталляции «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1990-е. Выставка в Третьяковской галерее на Крымском Валу «Вещь. Пространство. Человека», 2022

Кровоточащий глаз может быть интерпретирован по-разному, открывая пространство для личных размышлений о божественном, человеческом страдании и внутреннем мире. Это многозначность позволяет каждому зрителю найти свой собственный смысл в работе.

Общий вид инсталляции «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1990-е. Выставка в Третьяковской галерее на Крымском Валу «Дмитрий Пригов: от Ренессанса до концептуализма и далее», 2014

Однако художник использовал черный, белый и красный цвета, что отсылает к палитре Казимира Малевича и подчеркивает связь Пригова с авангардом. Символическое значение цветов напоминает как противоположности, так и единство, добавляя глубину к восприятию инсталляции.

Вариант инсталляции «Для бедной уборщицы» («Посвящение Каспару Давиду Фридриху»), Д. Пригов, 2004. 63 зал (Зал актуального искусства) Новой Третьяковки

Пригов стремился показать, что даже самые незаметные люди могут иметь свои собственные символы и значения. Будучи тонким аналитиком, он прочувствовал систему современного искусства как тоталитарную систему запретов, умело обнажив запреты на «сакральное», «прекрасное», «ужасное» и «безобразное».

Эскизы инсталляции из серии «Для бедной уборщицы», Д. Пригов, 1990-е. Графика оригинальная, бумага, гуашь, шариковая ручка. 20,9×29,6 см

Инсталляция «Занавес», Лариса-Резун Звездочетова, 1991

Лариса-Резун Звездочетова — художница, представительница одесского авангарда. Работы в Москве начала создавать в 1980-е годы. Характерная для Звездочетовой художественная практика — использование народных ремесел и русско-народных элементов, что является отображением массовой культуры. Находя «прекрасное» в повседневности, она исследует период российском истории и обнаруживает определенные паттерны поведения людей.

Фрагмент инсталляции «Раненые в сердце», Л. Звездочетова, 1991. Карниз (левая часть). дерево, оргалит, фанера, металл, голографическая пленка, рельефная паста, алкидная эмаль. 23×253×36 см

Инсталляция «Раненые в сердце» относится к жанру инсталляции, который развился из поп-арта. Инсталляции часто представляют собой «игровые» и «интерактивные» объекты, которые могут быть достаточно большими, чтобы зритель мог в них войти и испытать на себе определенный художественный эффект, как в театре. Поэтому и работа Ларисы-Резун Звездочетовой строится на эффекте ожидания. Зрителю представлен закрытый занавес, который как бы символизирует «не начавшуюся драму», «предвкушение чего-то необычного».

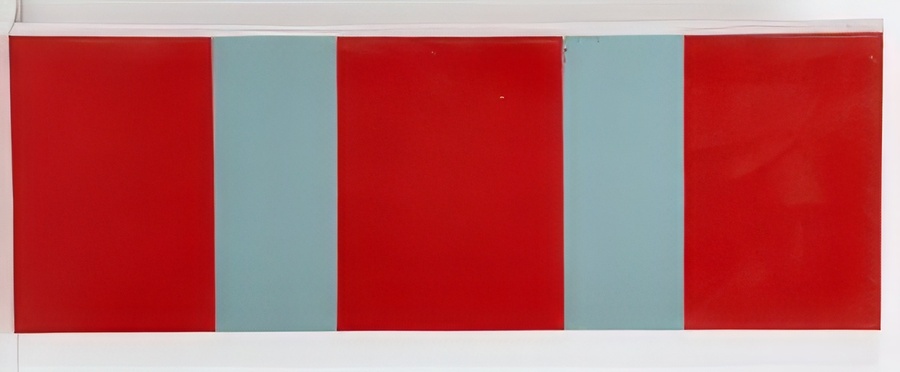

Части инсталляции «Раненые в сердце», Л. Звездочетова, 1991. Левая и правая части занавеса. Синтетический плюш, шелк. 400×470. С бахромой 409×470 (± 5 см).

Художница использует занавес как метафору перехода от советской системы к капиталистической. Занавес символизирует «не начавшуюся драму», то есть, попыталась запечатлеть период перехода от одной системы к другой. Однако работа связана также с «лингвистической», «знаковой» революции, которая произошла в России в период перехода к рынку. Старые советские символы исчезли, а их место заняли новые логотипы и знаки, которые отражают новую систему ценностей. Это воплотилось в своеобразном паттерне в виде занавеса, который отчасти напоминает симулякр — создание правдоподобного подобия при отсутствующем подлиннике.

Детали инсталляции «Раненые в сердце», Л. Звездочетова, 1991. Медальоны. Оргалит, голографическая пленка, алкидная эмаль, рельефная паста. ок. 64,5×50,5×0,5 см

Занавес выглядит как «настоящий» занавес из провинциального клуба, но на самом деле он является художественным объектом, который символизирует определенный исторический момент. Ирония — один из элементов критики времени. Центральная эмблема занавеса с четверкой коммерсантов в цилиндрах вместо советских лидеров Сталина-Ленина-Маркса-Энгельса является ярким примером.

Андрей Ерофеев обозначил инсталляцию «художественным документом». Этот архив, который сохранила и воплотила художница, отражает переходный период в российской истории.

Общий вид инсталляции «Раненые в сердце», Л. Звездочетова, 1991.

Борис Орлов, «Пантократор. Стоять смирно!», 1990

Борис Орлов — скульптор, автор объектов, инсталляций, входит в круг лидеров соц-арта. Борис Орлов называет себя «художником-универсалом». Скульптор умело владеет формой и может слепить четырехметровую статую или абстрактную скульптуру. Выпускник Строгановского училища, получая консервативное образование скульптора, «прошел через художественное испытание». На восприятие художником искусства повлияли 2 события: выставка американского абстрактного искусства в 1959 и выставка «Искусство от Родена до наших дней», привезенная из Франции в 1961 году.

«Я тогда учился на втором курсе. Пропускал занятия и каждый день бывал на выставке, потому что помимо экспозиции там развернули большую просветительскую программу: показывалось много фильмов, был зал, где можно было услышать всю французскую музыку конца XIX — первой половины ХХ века. Я сидел разинув рот и получал там образование в течение двух месяцев. А в Строгановском училище я получил академическую базу»

— Борис Орлов

Детали инсталляции «Пантократор. Стоять смирно», Б. Орлов, 1990. Дерево, бумага, цветная бумага, эмаль, серебряная краска. ок. 19×55×3 см

Борис Орлов и его группа единомышленников, объединившись, изучали современное западное искусство и рефлексировали по поводу американского поп-арта. Среди друзей были: Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов (из отделения скульптуры). С первыми двумя после окончания училища Орлов снимал одну мастерскую на троих.

Творчество Бориса Орлова можно разделить на на три больших периода, различающихся художественной проблематикой, методом, и тематикой.

Первый период — экзистенциальная метафизика (с середины 1960-х годов до начала 1970-х). В это время сильное влияние на Бориса Орлова оказал Дмитрий Пригов. Борис Орлов увлекался философией экзистенциализма, индусской философией. Специфика метафизики — работа со скульптурой, ожидание катарсиса, тишина, сосредоточенное напряжение. Второй период — смена ориентиров и изучение новых образов, создание новых приемов. Борис Орлов и Дмитрий Пригов стали искать путь выхода из экзистенциализма, из «индивидуального, сакрального», в общий. Теперь художник является не только субъектом, но и частью социального движения. Борис Орлов вписывает в идеологическое пространство советской империи античную историю и архаику: Римскую империю, Византию.

Детали инсталляции «Пантократор. Стоять смирно», Б. Орлов, 1990. Дерево, фанера, эмаль, масло, серебряная краска. Первая деталь: 47,5×13×3,5; вторая деталь: 51,5×16,8×3,5; третья деталь: 84×22×3,5 см

Поэтому инсталляция «Пантократор. Стоять смирно!», созданная во второй период творчества, является примером авторитарности и власти. Фигура Отца-Пантократора, центральный образ в иконографии Христа или Всевластного Царя, представлена Повелителем и наделена беспредельной силой. Он собран из медалей, орденов и аксельбанта. К иконостасу ведет деревянная ковровая дорожка в виде лестницы. Ее призыв «Стоять смирно!» указывает «на единственно возможный путь к своему постижению».

Детали инсталляции «Пантократор. Стоять смирно», Б. Орлов, 1990. Дерево, фанера, эмаль, масло, пва. 15×200×20 см

Так, манифестация героического, его торжества, монументальности и величия представлено в виде обобщенного образа вождя, прикрепленного к доске почета. Эта фигура — всенародная метафора Славы, Геройства, а дополнение лозунгов к ней — имитация советской психической практики (медитация).

«Создавать архетипические модели я начал параллельно со своими концептуалистским увлечениями, и потом я осознал себя человеком империи и думал, что же, наша власть так маскирует свою имперскость, изображая немыслимую демократию. И если так, то надо честно признать себя гражданином советской империи и рефлексировать на эту тему. В 1970-м я сделал цикл парсун, которые называл тогда социальной геральдикой, и к концу 1970-х у меня пришла идея сделать большой имперский стиль, чем я занимался до конца перестройки, до 1993 года» Борис Орлов (из интервью с Андреем Ерофеевым)

Общий вид инсталляции «Пантократор. Стоять смирно», Б. Орлов, 1990

Борис Орлов, «Гибель Богов», 1991

«Icarus» или «Гибель богов» — инсталляция Бориса Орлова, которая является второй частью триптиха «Закат империи». Художник предлагает метафорическое сравнение двух различных символических образов: «фаллическая вертикаль» и «трагическая диагональ». Изначально, создавая инсталляцию, Борис Орлов предполагал стабильность, силу, власть и традиционные структуры. Вертикаль часто ассоциируется с чем-то устойчивым и направленным вверх, что может отражать уверенность в будущем, принятие существующих порядок.

Детали инсталляции «Гибель Богов», Б. Орлов, 1991. Дерево, ламинированная фанера, алкидная эмаль, серебряная краска. Первая деталь: 88×206×79 см; вторая деталь: 85×83×7 см

Однако предчувствие изменений, пребывание в непостоянстве сменяет «вертикаль» на «диагональ». В отличие от первого символа, диагональ — это движение, изменение и нестабильность. Это и указание на кризис, падение или разрушение прежних структур и порядков. Так, через три месяца после начала работы над инсталляции происходит крушение СССР. В этот же год и меняет свой облик инсталляция как реакция художника на происходящие события.

Детали инсталляции «Гибель Богов», Б. Орлов, 1991. Дерево, ламинированная фанера, алкидная эмаль, серебряная краска. Первая деталь: 55,5×9,5×3 см; вторая деталь: 36,5×18×2 см; третья деталь: 73×20×2см

Инсталляция «Гибель богов» — отсылка к древнегреческой мифологии о необычной смерти юноши. Чтобы спастись с острова Крит от раздражённого Миноса, отец юноши сделал для себя и сына крылья. Скрепив их воском, он настоятельно приказал сыну не подниматься при полёте слишком высоко. Однако взлетев на искусственно созданных крыльях, они оба погибли.

Детали инсталляции «Гибель Богов», Б. Орлов, 1991. Дерево, ламинированная фанера, алкидная эмаль, серебряная краска. 24×6,3×6 см

Icarus в работе Бориса Орлова — самолет-тотем. Корпус выглядит как медальная планка. Однако трагическое падение Икаруса, завернутые назад сломанные крылья — символы конца эпохи и разрушения прежних устоев. Борис Орлов будто пытается добраться до острова или хребта империи, показав при этом слом державы.

Детали инсталляции «Гибель Богов», Б. Орлов, 1991. Дерево, ламинированная фанера, алкидная эмаль, серебряная краска. Первая деталь: диаметр 22; вторая деталь: 36×22×2 см; третья деталь: 66×125×170 см

Рядом представлены другие ее жертвы. Это и по грудь ушедшие в песок ордена-герои. Этот погребальный мотив продолжает «Триумфальная колесница», которая напоминает тележку для гроба. Борис Орлов переживает опыт катастрофы — печальный итог дерзкой утопии. Этот миф полета, как известно, был одним из центральных сюжетов сначала мастеров западно-европейской литературы ХХ века.

Общий вид инсталляции «Гибель Богов», Б. Орлов, 1991.

Макаревич Игорь и Елагина Елена

Макаревич Игорь и Елагина Елена — имена художников, работающие вместе с начала 1990-х годов. Их творчество тесно связано с историей московского концептуального искусства.

В 1979 году Макаревич и Елагина присоединяются к группе «Коллективные действия» и становятся активными участниками неофициального художественного процесса. С 1990 года художники занимаются созданием проектов, в рамках которых выставочное пространство решалось как единая инсталляция, среди которых «Закрытая рыбная выставка» (1990), «Паган» (2003), «Русская идея» (2007) и многие другие.

Главным темой исследования Игоря Макаревича и Елены Елагиной являются темы негативного пространства и субъективности в контексте послевоенного искусства. Они создают художественные работы, которые служат философскими контейнерами для осмысления этих тем. Основными символами становятся гроб и шкаф: гроб представляет собой символ пустоты и завершенности, олицетворяя смерть как неизбежную реальность, в то время как шкаф ассоциируется с хранением и скрытыми аспектами жизни. Их работы — глубокие размышления о человеческом существовании и его ограничениях.

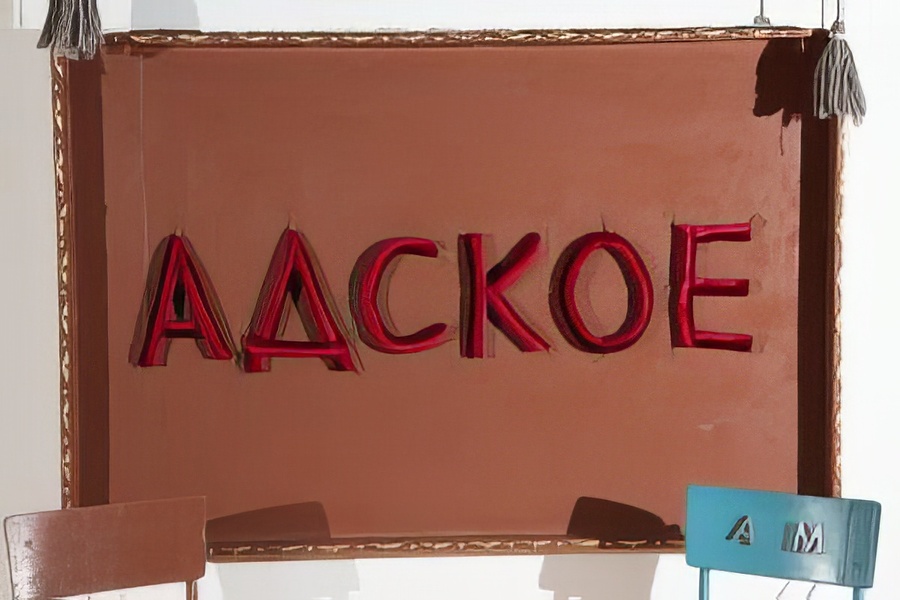

Инсталляция «Высшее-адское», Елена Елагина, 1989

В инсталляции «Высшее-Адское» Елена Елагина использовала атрибуты лекарственных средств и метафизических категорий. Эти символы указывают на разные способы терапии, то есть продления жизни, будь то медицина тела или исцеление души.

«Работы Елагиной до сих пор актуальны, поскольку и теперь — казалось бы, в совершенно другой эпохе, — для нашего сознания важна не сподручность вещи, а ее наименование, не сам предмет, а слово, которым он назван»

— А. Монастырский об инсталляциях Елены Елагиной.

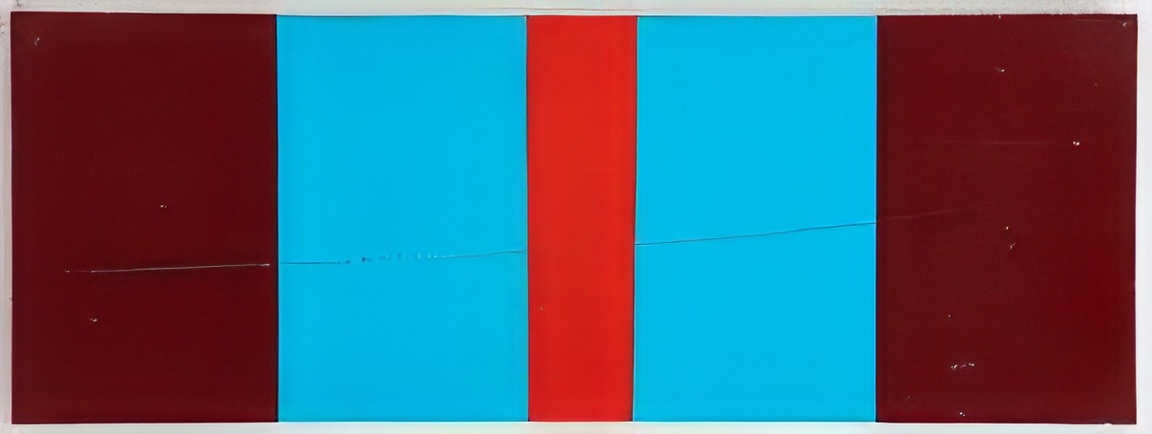

Части инсталляции «Высшее-адское», Е. Елагина, 1989. Дерево, ткань, металл, веревка. 106×157×10 см. 110×157×10 см размер с боковыми крюками

В инсталляции красной нитью проходит мысль художницы о катастрофах и мировых бедствиях, об изменении мира и быстротечности жизни. «Высшее адское» Елены Елагиной часть серии «работы среднего рода» (в эту серию входят работы «Детское», Дегтярное», «Сосудистое», «Чистое», «Прекрасное»). Эти категории становятся подобием метафизических алтарей, ребусов, которые скрывают тайное послание. Этот шифр представлен в качестве «слова».

В качестве исследования в инсталляции «Высшее адское» Елагина берет контраст между идеализированными категориями жизни (красота, добро) и мрачной реальностью (адское, страдания). Этим художница показывает, как внешние образы могут скрывать истинные проблемы и сложности. Автор проводит сравнение между семейной жизнью и массовой культурой, указывая на то, что под привлекательными образами часто скрываются менее приятные аспекты существования, такие как давление норм и ожиданий.

Части инсталляции «Высшее-адское», Е. Елагина, 1989. Металл, фанера, эмаль. Первая часть: 78×38×44 см; вторая часть: 80×35×42 см

Объектность инсталляции подтверждают найденные предметы, из которых состоит инсталляция. В форме инсталляции Елагина создала объект-чемоданчик. Слова «Высшее» и «Адское» внутри представлены визуально. Первое оформлено на небесно-голубом фоне из плюши, что символизирует идеал и красоту, а второе — с красными буквами и крючками внутри рамы, создающими ассоциации с болью и страданиями. Два стула — один голубой, другой коричневый с гвоздями — усиливают контраст между комфортом и опасностью, подчеркивая выбор человека, его восприятие жизни и норм, которые могут скрываться за внешними образами.

Общий вид инсталляции «Высшее-адское», Е. Елагина, 1989

Инсталляция Игоря Макаревича «Сон жизни порождает чудовищ», 1990

Инсталляция Игоря Макаревича «Сон жизни порождает чудовищ» — объектная инсталляция, где в каждую из найденных форм вшита важная мысль. Проектом стала отсылка к известной гравюре Франциско Гойи «Сон разума рождает чудовищ», где изображен спящий художник и окружающие его призраки. Это подчеркивает различие между спящим (живописью) и сном (инсталляцией). В работе же Игоря Макаревича в качестве «спящего» представлена живопись, и скрытые механизмы существования в шкафу предстоит выяснить зрителю.

Части инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990. Дерево, фанера, металл, масляная краска. Первая часть: 78×16×4 см; вторая часть: 100×40×53 см; третья часть: 175×100×40 см

Окружающие предметы мебели символизируют новые художественные практики, которые вытесняют традиционное искусство. Канапе напоминает кушетку Фрейда, где пациенты лежат во время сеансов, что изображено и на «Портрете мадам Рекамье» Жака Луи Давида. Это подчеркивает связь между искусством и внутренним миром человека.

Часть инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990. Кровать. Дерево, фанера, дсп, масляная краска. 45×94×150 см

Часть инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990. Детская кроватка. Металл, масляная краска. 15×36×16 см

По признанию Макаревича, важным источником формирования концепции была абсурдистская поэзия Даниила Хармса, сказавшего однажды, что «Искусство — это шкаф». В инсталляции шкаф — это и «одушевленный субъект, и портал в другой мир, и бездонное вместилище для фантастических предметов». Шкаф слегка приоткрыт, но вполне виднеются на полках тюбики масляной краски. Тюбики, аккуратно уложенные как новорожденные, символизируют «сон живописи», намекая на то, что традиционное искусство уступило место новым формам.

Деталь инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990. Тюбик с краской. Металл, масляная краска. 12×4x2 см

Зеленый цвет инсталляции ассоциируется с умиранием и воскресением, создавая атмосферу, которая соединяет сюрреализм и советскую эстетику. Резиновые калоши, расположенные на канапе, усиливают ощущение реальности и хаоса, подчеркивая шизофреническую природу пространства инсталляции.

Так, через «вероломство образов» Макаревич демонстрирует связь между сюрреализмом и современными концептуальными практиками. Его «живопись засыпает», уступая место более современным и экспериментальным формам искусства, которые освобождаются от ограничений.

Деталь инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990. Галоша. Резина. 11×31×11 см

Общий вид инсталляции «Сон жизни порождает чудовищ», И. Макаревич, 1990

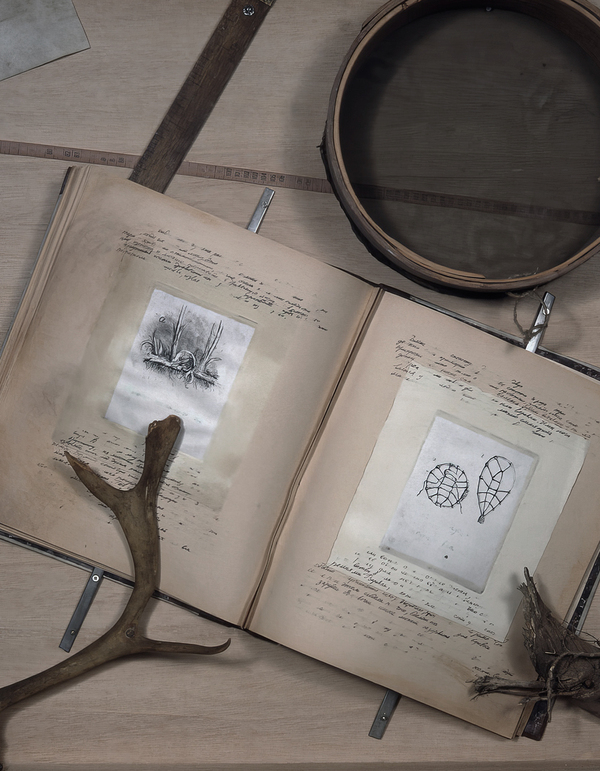

Инсталляция Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Жизнь на снегу», 1993-1995

По воспоминаниям Игоря Макаревича, идея зародилась в еще в начале 1970-х. Он обнаружил в выброшенном на улице архиве неизвестного художника словосочетание «закрытая рыбная выставка», где было оставлено пожелание «рационально использовать кисть художника в рыбном деле». Так по перечисленным в издании объектов была воссоздана работа под названием «Закрытая рыбная выставка»

Детали инсталляции «Жизнь на снегу», И. Макаревич и Е. Елагина. 1993-1995. Бумага, дерево, офорт, лавис, акватинта. ок. 20,5×31 см

Археологические находки Макаревича и Елагиной стали в том числе основой инсталляции «Жизнь на снегу». Этим найденным объектом оказалась анонимная брошюра, которая дала название работе. Игорь Макаревич отметил, что «эта брошюра — документ, выпущенный издательством „Молодая Гвардия“ осенью 1941 года как свидетельство общего смятения, охватившего страну в начале войны.

Она содержит ряд инструкций по выживанию в экстремальных зимних условиях и предназначалась для отступающих частей красноармейцев и населения. Принадлежит она перу пожилой работницы Новиковой-Вашенцевой. Создавая личную мифологию, она описывает, как ее, пожилую почти безграмотную работницу, муж-алкоголик угостил ударом полена по голове. В результате этого с ней происходит преображение — она бросает свою большую семью и, почувствовав мощный импульс, уходит в новое пространство — становится корреспондентом газеты „Красная Новь“, а впоследствии — известным пролетарским писателем».

Детали инсталляции «Жизнь на снегу», И. Макаревич и Е. Елагина. 1993-1995. Бумага, дерево, офорт, лавис, акватинта. ок. 20,5×31 см

Это преображение стало ключевым методом исследования в инсталляции. Главным образом стали очертания Буратино, который как «юркий персонаж вынырнул на свет из недр деревянного небытия». Художники сравнивали Буратино «началом и концом», где «надеждой на хороший конец» появляется в инфантильном сознании деревянного персонажа, чей «длинный нос проступает то здесь, то там, становясь то явным, то скрытым изображением».

Фрагменты инсталляции «Жизнь на снегу», И. Макаревич и Е. Елагина. 1993-1995. Дерево. Каждый фрагмент ок. 60×17 см

Макаревич и Елагина в инсталляции «Жизнь на снегу» создали серию офортов и объектов: деревянный ранец, сани и волокуша, которые напоминают потемневшие страницы старой книги. В центре проекта — металлическая фигура орла, частично покрытая инеем.

«Жизнь на снегу» представляет собой многослойную метафору, интерпретация которой происходит изнутри: от ледяного холода тоталитаризма, уничтожающего все живое, до символической смерти Великой Утопии авангарда.

Общий вид инсталляции «Жизнь на снегу», И. Макаревич и Е. Елагина. 1993-1995

Интервью с художником Антоном Ольшвангом: Документ

Ирина Нахова. Комнаты/ Irina Nakhova. Rooms. 2011

Сборники МАНИ: КОМНАТЫ, 1987

Каталог к выставке «Обратный отсчет» Елагина Елена, Макаревич Игорь. Артгид. 2023. С. 211

https://borisorlov.ru/ (дата обращения: 14.10.2024)

https://www.ng.ru/culture/2022-09-25/6_8548_elagina.html (дата обращения 15.10.2024)