Глава 2. Прошлое и настоящее: работа с руинами в послевоенное время

Чем больше их появляется в литературе и живописи, тем меньше они занимают места в реальном мире. Реставраторы, вдохновленные идеей воскрешения средневековой культуры, смело доводили до конца незаконченные соборы и превращали живописные развалины в крепкие замки со всеми удобствами. Вклад эпохи романтизма с ее восторженной любовью к прошлому и культом руин оказал наиболее заметное влияние на их уничтожение. Однако во второй половине XIX и начале XX веков появились защитники руин, которые настаивали на максимально бережном отношении к архитектурному памятнику и преимуществе сохранения перед реставрацией. В спасении средневековых руин в Англии заметную роль сыграл Уильям Моррис и созданное им «Общество охраны старинных зданий» (1877). [1]

В течение двух тысячелетий, развалины напоминали европейцам о беспощадной силе времени и природы, а также о ужасах древнего мира. Однако в ХХ веке эта ситуация кардинально изменилась. Мировые войны привели к возникновению множества современных развалин, которые вызывали у людей только ужас и отчаяние. Массовые разрушения создали огромное количество современных развалин и заставили реставраторов временно забыть о теориях, утвердившихся в более мирные времена, и вынуждили их фактически перестраивать утраченные памятники. Однако истинность этих основополагающих принципов никогда не подвергалась сомнению.

Впервые это появилось после Первой мировой войны, когда многие памятники были сильно повреждены. Возникла дискуссия о правомерности восстановления утраченных. Некоторые деятели культуры выступали против восстановления старых оригиналов, настаивая на сохранении руин как свидетельства человеческого варварства.

2.1 Консервация исторических руин

Один из видов консервационных работ, специфичный по своей природе, заключается в сохранении руин. Большая часть памятников — это руины — остатки древних построек, обнаруженные археологическими раскопками.

Руины обычно не имеют завершенной архитектурной композиции. При выполнении работ по их сохранению необходимо сохранить эти качества руин и, в то же время, выделить признаки упорядоченности. Эта задача решается двумя способами:

первый из них — анастилоз — заключается в установке на место оригинальных фрагментов, сохранившихся до настоящего времени,

второй способ — использование элементов благоустройства, которые обычно позволяют выделить план здания, восстановить утраченные участки стен, столбов и колонн, а также создать условный рисунок замощения, установить на место отдельные детали или блоки камня. Эти методы широко применяются при организации экспозиций античных раскопок. [8]

2.1.1 Консервация исторических руин. Анастилоз

Восстановление архитектурных фрагментов, которые были перемещены из своего первоначального положения при разрушении памятника, но сохранились до наших дней, называется анастилозом. Анастилоз считается законным всеми теоретиками реставрации. При проведении анастилоза необходимо минимально дополнять новую кладку, ограничиваясь только тем, что необходимо для установления исходных подлинных деталей. Кроме того, для достижения тех же целей можно использовать элементы благоустройства, которые часто помогают выявить план здания. Эти методы широко применяются при экспозиции раскопок древних и раннесредневековых сооружений.

Афинский акрополь, XV век до н. э. — начало XIX века. Реставрация — Николаос Баланос, начало XX века

Под руководством Баланоса при реставрации сооружений Афинского акрополя был разработан метод консервации памятников, известный как анастилоз. Этот термин был введен самим Баланосом и означает возвращение оригинальных элементов памятника на их первоначальное место после разрушений или перестроек. Дополнения разрешены только для поддержания подлинности. Важно отметить, что предыдущие реставраторы, включая Баланоса, удаляли следы всех последующих строительных периодов, таких как византийский, и интересовались только античным Акрополем. [9]

Фотографии Уильяма Джеймса Стиллмана. 1875 год

В процессе восстановления Акрополя также придерживались принципов анастилоза, но современные технологии позволяют более точно определить и соединить обломки каменных блоков. Однако стоит отметить, что современные реставраторы стремятся к более полному восстановлению зданий, как это видно в результате реставрации Пропилей (Тасос Танулас, 1984–2009 годы) или храма Ники Аптерос (Демосфен Зеро, 1985–2010 годы). [9]

Фотография 1899 года/ Акрополь в наши дни, 2013 год, A. Savin

2.1.2 Консервация исторических руин. элемент благоустройства

Использование элементов благоустройства, при помощи которых чаще всего выявляют план здания, утраченные участки стен, столбов и колонн, обозначается до известной степени условно рисунком замощения, установкой на место отдельных деталей или блоков камня. Эти приемы широко применяются при экспозиции раскопок античных сооружений. [1]

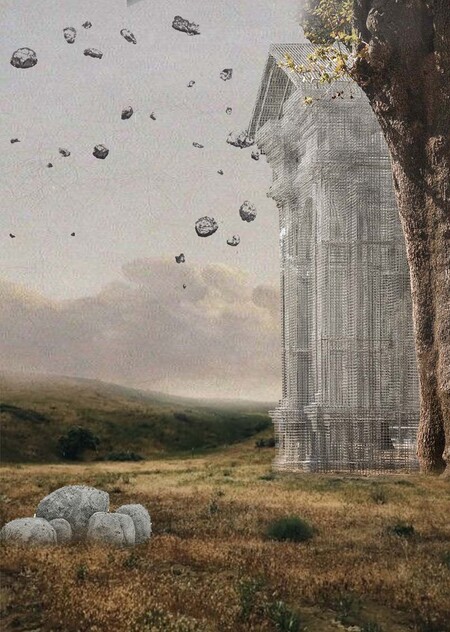

Защитный корпус для археологических остатков древнеримского периода

Защитное сооружение для остатков фундаментов двух римских зданий и третьего здания, от которого виден только угол. Новый защитный кожух для археологических находок был задуман как своего рода абстрактная реконструкция римских объемов: легкий каркас стен, выполненный из деревянных ламелей, пропускающих свет и воздух, точно повторяет римские наружные стены, создавая, таким образом, эффект упаковки, который придает видимую форму расположению предметов. римские здания в современном городском пейзаже. Пространства внутри корпуса отсылают к римским интерьерам.

Петер Цумтор, Работы Петера Цумтора: Здания и проекты 1979-1997, 1998

Оформление входов представляет собой игру на взаимосвязи между историей и современностью: римские входы, различимые как выступающие участки стены, заключены в конструкции, похожие на смотровые площадки, которые позволяют заглянуть внутрь. Однако доступ к зданию осуществляется по современному стальному пешеходному мосту, который проходит по всей длине зданий на приподнятом историческом смотровом уровне. Посетитель проходит по тропинке через темные туннели, соединяющие одну пространственную единицу с другой, и спускается по нескольким ступеням на уровень раскопок, в римскую почву. Римские стены обтянуты черными тканями, а мягкий зенитный свет проникает через черные мансардные окна. Внутри здания звуки города проникают сквозь пластинчатую структуру стен. Находясь в историческом пространстве, человек ощущает звуки города 20-го века, положение солнца и дуновение ветра.[10]

Ателье Peter Zumthor & Partner AG, Защитный корпус для археологических остатков древнеримского периода План и поперечные разрезы

(91-94)Ателье Peter Zumthor & Partner AG, Защитный корпус для археологических остатков древнеримского периода 1985-1986

Защитный корпус для археологических остатков древнеримского периода

(98-101)Защитный корпус для археологических остатков древнеримского периода

2.2 Консервация военных руин

Многие военные руины обрели новую ценность, не только историческую но и духовную. Развалины войны приобрели значение не только руинированного памятника древнего зодчества, но и исторического памятника, связанного с трагическими событиями нашей эпохи.

Церковь Святого Михаила в Ковентри

Собор Ковентри был разрушен 14 ноября 1940 г. в результате налета немецких люфтваффе на исторический центр города Ковентри. В результате налета была сровнена с землей большая часть центра города и разрушено здание собора. Несмотря на разрушения, западная башня собора чудом уцелела и осталась относительно целой. Сразу же после бомбардировки было принято решение о строительстве нового собора, оставив оболочку средневекового здания как напоминание о бесполезности и расточительности войны.

Собор Святого Михаила, Ковентри, до блица/ Руины собора Ковентри, 1940 год. Архив сэра Бэзила Спенса/ Руины Ковентрийского собора в октябре 1941 г. © Архив Исторической Англии.

Сэр Бэзил Спенс (слева) был явным победителем того конкурса 1950 года, и его дизайн на протяжении многих лет был предметом многочисленных споров из-за своего неортодоксального стиля. Его собор представлял собой радикально новый подход и полный отход от соборов в традиционном стиле. Выбрав мистера Спенса, комиссия обнаружила человека с большим видением, который теперь смог осуществить свою мечту. Ещев 1944 году, когда он служил капитаном на берегах Нормандии, его ответ другу, который поинтересовался его амбициями, состоял в том, что он хотел «построить собор».

Из мандата, установленного комиссией, совершенно ясно, что они не имели в виду какой-то конкретный стиль. Они также не решили, должно ли новое здание непосредственно заменить старое или стоять рядом. [11]

АРХИТЕКТОР БАЗИЛЬ СПЕНС: Уорикшир, Ковентри, разрушенная соборная церковь Святого Михаила, фасады

Конкурс на лучший собор Ковентри. Поперечные сечения с S; план руин старого и нового собора.

Кардинально современный собор, вызвавший в свое время споры в обществе, был построен под прямым углом к руинам старого и имел тот же объединяющий внешний вид из красного песчаника. [11]

Вид на строящийся собор, снятый 6 августа 1958 г. с сохранившейся башни первоначального собора

(110-111) Уорикшир, Ковентри, разрушенная соборная церковь Святого Михаила, вид сверху

Уорикшир, Ковентри, разрушенная соборная церковь Святого Михаила, интерьер

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Gedächtniskirche)

Церковь строилась с 1891 до 1895 года в ознаменование первого немецкого кайзера Вильгельма I по распоряжению его внука Вильгельма II, который стал последним кайзером Германии. Сооружение и отделка здания проводились по проекту архитектора Франца Швехтена в неороманском стиле. Мемориальная церковь на протяжении длительного времени считалась самой высокой постройкой Берлина, ее высота была 113 метров.

Церковь в 1890–1905 гг./ Церковь в 1954 г., фото Brodde / 13 августа 2014

23 ноября 1943 года в результате налета авиации союзнических войск Мемориальная церковь была разрушена. После окончания войны встал вопрос о строительстве нового храма вместо утраченного. Но берлинцы были против. Издательства газет получили столько гневных писем протеста, что решено было реконструировать старую церковь.

В 1961 году архитектор Эгон Айерманн отреставрировал храм, сохранив часть руин. Эти развалины, в сочетании с новой церковью напоминают потомкам об ужасах войны.

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, фасады и генеральный план

Сегодня Мемориальная церковь кайзера Вильгельма — это необычное сочетание старого и современного, разрушенного и реставрируемого. Вместе старое и 2 новых здания создают уникальный ансамбль. Новые строения, восьмиугольный неф и колокольню, берлинцы называют «пудреница и помада». В «пудренице» очень красивые витражные синие окна, создающие уникальную атмосферу и необычный дизайн вокруг стилизованной фигуры вознесшегося Христа. Отсюда другое название — «синяя церковь». Руины жители Берлина называют «полый зуб», визуально очень даже походит. [12]

Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма, 2017 /Экстерьер новой церкви / Реконструированная башня Мемориальной церкви

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма детали нововозведенных фасадов

Руины мельницы Гергардта (Грудинина)

В начале ХХ века было возведено здание мельницы, известной как мельница 4, принадлежавшей Гергардту. Эта мельница была оснащена собственным электрогенератором и котельной. Раньше к ней вела железнодорожная колея, но она была демонтирована после Великой Отечественной войны. Весь участок от мельницы до причала был занят деревянными постройками, принадлежавшими мукомольному предприятию Гергардта. На фасаде сохранилась надпись «Гергардтъ», фамилия владельца — Александра Гергардта, немца из Поволжья.

В 1930-х годах мельница получила новое название — мельница имени Грудинина, в честь Константина Грудинина, который был секретарем коммунистической ячейки и работал на предприятии в качестве токаря. Он был убит 26 мая 1922 года. [13]

Мельница и площадь Ленина во время революции 1917 года

(129) Мельница Гергарда, Волгоград (довоенный вид) /(130) 1942 г. Мельница разрушенная в результате бомбардировок. /(131) Фото: частная коллекция (год неизвестен) /(132) 07.11.2019

Во время восстановления Сталинграда руины мельницы было решено сохранить как олицетворение разрушительности и ужаса войны, чтобы в будущем в мире больше не происходило подобных страшных событий, какие остались в памяти города-героя.

Долгие годы мельница не была закрыта от посторонних, около нее располагались трамвайные кольца. С конца 1970-х рядом с руинами началось строительство здания музея-панорамы «Сталинградская битва».

Вокруг мельницы обращают на себя внимание образцы военной техники советской и немецкой армий, остатки орудий и реплика знаменитого фонтана «Детский хоровод».

Мельница Гергардта и музей-панорама «Сталинградская битва»

2.3 Дифференцированный подход

Самые авторитетные эксперты в области реставрации выразили поддержку идеи о необходимости применения дифференцированного подхода к данной проблеме. Они считают, что небольшие и частные повреждения должны быть непременно устранены. В случае более серьезных разрушений, когда значительные части памятника были потеряны, они признают возможность различных решений, которые зависят от документированности предполагаемого восстановления, роли утраченного элемента в композиции, функциональных требований и других факторов. На практике, преобладающей тенденцией становится стремление восстановить памятники, даже при значительных потерях, иногда даже при полном или почти полном разрушении.[9]

Старый город Варшавы, Польша

Одной из самых впечатляющих реконструкций из руин является центральный район Варшавы — Старо Място. Здания старого города были воссозданы на основе документации, собранной до войны. При сохранении оригинальных фасадов, внутри здания были обновлены в соответствии с современными стандартами комфорта. В данном случае, решающим фактором стали не только теоретические принципы реставрации, но и глубокие национальные чувства народа, который боролся за свое право на существование во время войны. Восстановление центра столицы, который был целенаправленно разрушен фашистами, стало символическим актом. [9]

Иерархия командования немецких войск при разрушении Варшавы в 1944 г., рисунок фон дем Баха /август 1944 г. /Варшава, разрушенная немецкими нацистами, январь 1945 г.

Во времена Российской империи. 1910. /Во время оккупации нацистами. 1941 /После освобождения Варшавы. Январь 1945 /После реставрации. Фото 2006 года

Рынок в Старом городе, после войны / Реконструированный Старый город Варшавы

В СССР после войны были огромные потери, что привело к пересмотру официальной позиции в отношении культурного наследия и изменению государственной политики. В 1948 году правительство приняло решение о защите памятников и создало сеть реставрационных мастерских. Особенно активно начали восстанавливать разрушенные дворцово-парковые комплексы в окрестностях Санкт-Петербурга. В них часто сохранились парки и основные каменные структуры, но практически полностью исчезло богатое внутреннее украшение. Восстановление пригородных дворцов в их прежнем виде требовало создания с нуля не только простых элементов, но и сложных, порой уникальных, которые сами по себе были произведениями декоративно-прикладного или изобразительного искусства.

Ранее, согласно традиционным положениям археологической реставрации, не было возможности воссоздавать такие элементы. Однако, если бы мы отказались от их восстановления, мы бы просто смирились с потерей напоминаний о важном явлении в развитии русского искусства. Уникальная ситуация, которая возникла, привела к принятию решения, которое в обычных условиях было бы вряд ли возможно. Для восстановления пригородов Петербурга потребовалось огромное количество материалов и творческих усилий, а также организация специализированной строительной базы и восстановление утраченных художественных ремесел.

Большой петергофский дворец

В сентябре 1941 года, вражеские войска фашистов ворвались в Петергоф, и весь город охватили пожары. Большой дворец тоже не избежал разрушений. Он выгорел, окна были выбиты, перекрытия и крыша обрушились. Это состояние сохранилось до начала 1944 года, когда советские войска полностью сняли блокаду и освободили Петергоф от немецких войск. Уникальный ансамбль дворцов и парков представлял ужасающую картину: центральная часть Большого дворца и Верхний грот были взорваны, все дворцы и павильоны в парках серьезно пострадали. Парки были изрыты рвами и воронками, большинство деревьев повалены или засохли, фонтаны разрушены, а скульптурные группы, которые ранее украшали эти фонтаны, исчезли. Городская застройка также пострадала от катастрофического разрушения.

Практически сразу после освобождения города были начаты работы по разминированию парков. Специалистам было необходимо разобрать завалы дворцов и павильонов, провести фотофиксацию и выборочные обмеры. Тогда же начались поиски архивных текстовых и графических материалов, разбросанных по разным хранилищам Ленинграда и Москвы.

Альбом по Петергофу. Датировано 1870–1890 гг.

Альбом по Петергофу. Датировано 1870–1890 гг.

установка статуи «Самсон», 31 августа 1947 года/установка статуи «Самсон», 31 августа 1947 года./Большой дворец в процессе восстановления, начало 1950-х.

Академик И. Э. Грабарь и архитектор А. В. Щусев высказали свою поддержку идеи восстановления памятников дворцово-паркового «ожерелья» города на Неве. Восстановление ленинградских пригородных дворцово-парковых ансамблей стало уникальным проектом по своим масштабам. Были восстановлены технологии создания художественных произведений, которые были утеряны, и разработаны новые методы моделирования и воссоздания деталей отделки эпохи барокко и классицизма.[14]

Большой дворец в процессе восстановления, начало 1950-х./ Реставрационные работы на фасадах Большого дворца. 1956-1957/ Реставрационные работы на фасадах Большого дворца. 1956-1957

Альбом по Петергофу. Датировано 1870–1890 гг. / Разрушения Большого дворца и каскада, 1944 г./ Петродворец, Большой каскад, 1965 г. /Петергоф, Большой дворец, 2023 г.

Внимание к реставрации исторических сооружений было перенесено на их окружающую среду, которая является неотъемлемой частью самих сооружений. В послевоенное время возникла идея о необходимости активного использования этих зданий в современной жизни и придания им практической функции. Приспособление памятников для современного использования стало важным условием их сохранения. Основные принципы археологической реставрации были подтверждены на II Международном конгрессе архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, который состоялся в 1964 году в Венеции. Это событие получило название Венецианская хартия. Официальное название «Международная хартия по консервации и реставрации исторических памятников и достопримечательных мест» отражает новый подход к вопросам сохранения наследия, который Венецианская хартия значительно углубляет по сравнению с предыдущими документами. Она придает большое значение градостроительной роли памятников и окружающей среды. [1]

«Руины отсылают не к изначальной точке существования цельного предмета, а к тому разнообразию форм и функций, которыми предмет обрастает на протяжении своего существования. (…) Они заявляют о пересечении прошлого и настоящего, о многорусловом характере истории, о существовании альтернативных исторических рядов, о возвращении прошлого или его подспудном присутствии в настоящем».[23, c.24-25]