Церковь в средневековой Европе оказалась в центре формирования социального и морального кодексов, определяющих поведение людей. Полосатые узоры, ставшие символом зла, имели глубокие корни в догматах церкви. Эти узоры ассоциировались с нечистотой и греховностью, представляя собой представления о дьявольских силах. Образы демонов и чертей, выполненные в полоску, служили инструментами для передачи идеи о том, что любой соблазн — это путь к погибели. Так формировался страх, который, в свою очередь, должен был удерживать верующих от погружения в мирские удовольствия.

Фреска «Похороны сатаны» (XIV век)

Однако с приходом эпохи Возрождения взгляды на символику начали меняться. Полосатые узоры стали восприниматься не только как знак порока, но и как отражение сложности человеческой природы. В этом контексте церковь, хотя и оставалась противником многих проявлений светских устремлений, постепенно осознавала необходимость пересмотра жестких догматов. Изобразительное искусство приняло на себя роль мостика между добродетелью и пороком, позволяя исследовать нюансы человеческого существования.

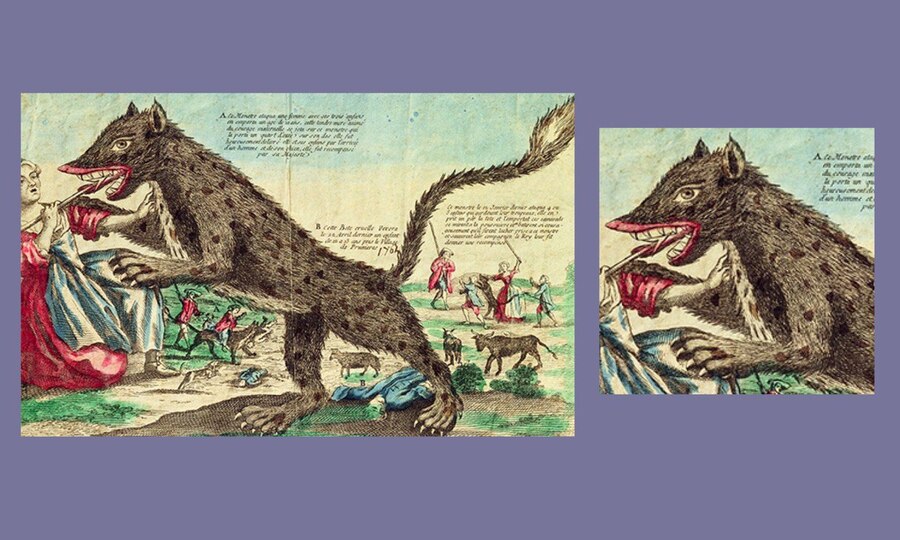

Полоса относится все ближе и ближе к обычному узору, но встречаются и прежние стереотипы. Вспомним о «Жеводанских зверях», которые по легендам были все же с полосками или крапинками.

Упоминая геральдику, (Историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов) стоит отметить, что в литературе и искусстве полосатые, гербы в крапинку, со львами, тиграми и так далее все также были маркером негативного характера, в то время как в реальности знатные люди составляли себе гербы с данными узорами и в этом не было ничего зазорного.

Фрагмент немецкого Хигхальменского гербовника, около 1485 года

Простые люди, в отличие от церковных служителей, воспринимали полосатые узоры ослабленными ограничениям канонов. В народном сознании они олицетворяли многогранность, порой даже жизненную перспективу. В частности, фламандские художники XV и XVI веков значительно акцентировали внимание на использовании полосатой одежды в своих произведениях. Полоска в работах таких мастеров, как Паоло Веронезе и Иероним Босх, привлекала к себе внимание, превращая образы в центральные элементы нарративов. Служители в таких одеяниях не просто дополняли композиции, но становились символами сложных социальных взаимодействий, открывая новые смыслы и значимости.

Брак в Кане Галилейской, 1562—1563

Кроме того, с течением времени полосатые узоры начали проникать в повседневную культуру. Люди использовали такие узоры не только как средство обозначения социального статуса, но и как способ самовыражения. Полосатые атрибуты, хотя и проводили параллели с хитростью, становились свидетельством принадлежности к определенным классам. Это двойственное восприятие узора позволило обществу получить более полную картину о сложностях жизни.

Распятие с донатром, около 1480—1485, Босх

Например, Питер Брейгель написал двух персонажей: один негативный в полоску, а второй — нейтральный, что опять же навевает на мысли о схождении на уменьшение негативного значения полосок.

Сложившаяся ситуация открывала путь к переосмыслению отношений между добродетелью и падением, а также позволяла создать новый диалог в изобразительном искусстве. Полоска уже не была одинакова — она стала символом противоречивости человеческой сущности и, таким образом, преобразила восприятие как искусства, так и его роли в жизни людей.

Путь на Голгофу (картина Питера Брейгеля), 1564