Если в предыдущую эпоху преступника изображали как демона или архетип зла, то XVIII–XIX века принесли новую идею: преступника можно распознать научно. Физиогномика претендовала на объективность — она утверждала, что внешние черты лица напрямую связаны с внутренним характером, что форма носа, линия подбородка или угол лба способны рассказать о склонности к преступлению[21]. Это была первая попытка создать визуальную систему идентификации преступника на основе якобы научного метода.

Три фигуры определили развитие физиогномики и ее влияние на криминалистику: Иоганн Каспар Лафатер, Франц Йозеф Галль и Чезаре Ломброзо. Каждый из них предложил свою визуальную систему и создал свой набор изображений. Вместе они заложили визуальный язык, который сохраняется в криминалистике до наших дней: идея типологии, измерения, и то, что преступника можно узнать по лицу.

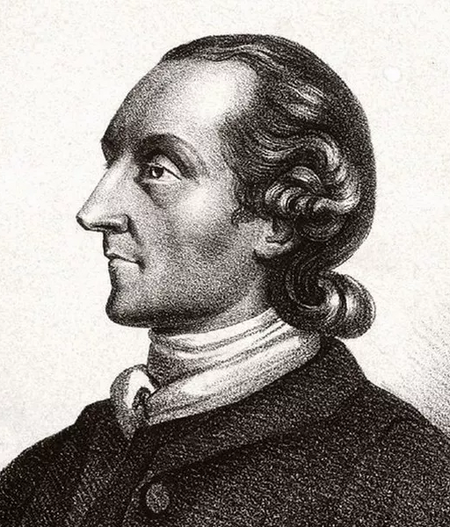

Иоганн Каспар Лафатер.

Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801 гг.) был не ученым, а пастором и поэтом[11]. Его интересовала не криминология, а человеческая душа. Он опубликовал трактат «Физиогномика» в 1772 году, став одним из первых популярных авторов по этой теме[10]. В этой книге он утверждал, что внешность тесно связана с внутренним характером человека, и лица, позы, даже движения тела могут быть ключом к «постижению натуры»[10]. В отличие от средневековых трактатов и мистических интерпретаций, Лафатер стремился модернизировать физиогномику, описывая ее как опытную науку, а не гадание.

Фото: Иоганн Каспар Лафатер, (1741—1801).

Лафатер был убежден, что все внешнее у человека не случайно, а «непосредственно связано с внутренним человеком»[10]. Физиогномика в его понимании — не только опознавание по чертам лица, но и связь телодвижений, мимики, жестикуляции с типом личности. Характер объясняется комплексно: форма лба, линия подбородка, пропорции лица соответствуют определенным свойствам — умственная, моральная и животная части натуры визуализируются как «этажи» на лице.

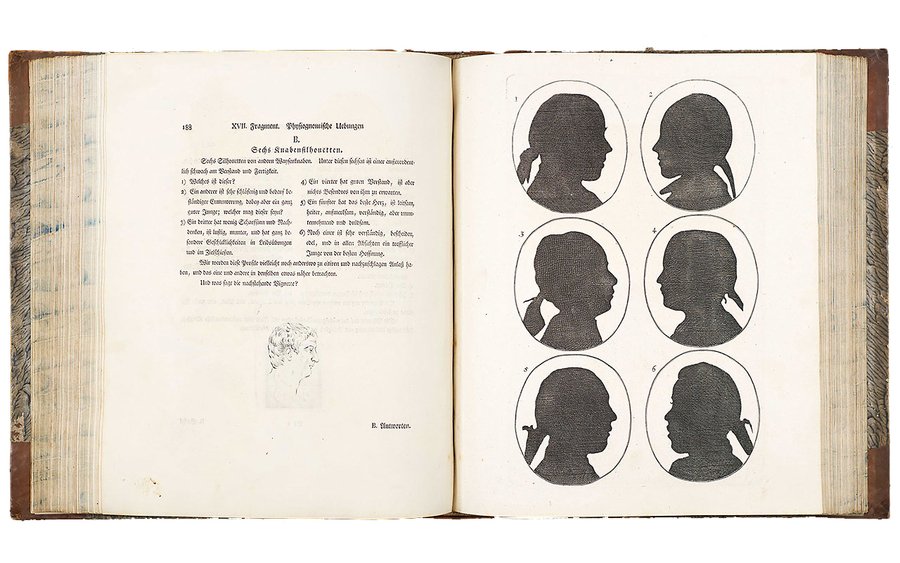

Фото: Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 4 тома, 1775–1778 гг.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г.

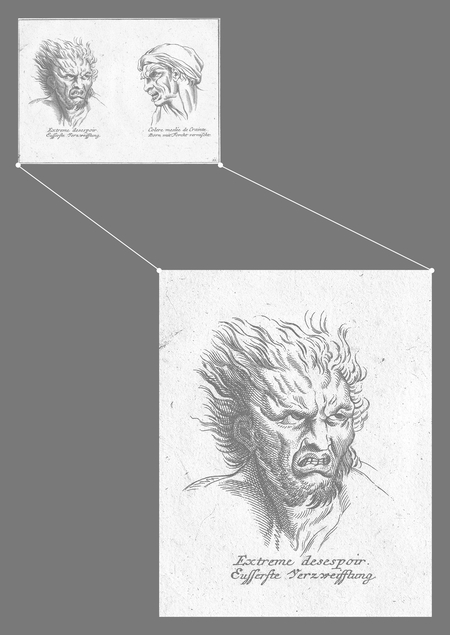

В своей книге Лафатер применял визуальный код: силуэты, теневые профили, сравнение человеческих лиц с животными и даже с античными статуями. На этих иллюстрациях видно: внимание уделяется углу наклона лба, симметрии, пропорции носа и губ, форме ушей и выражению глаз. Сравнения часто строятся от идеального типа (например, профиль Аполлона) к «отклонениям».

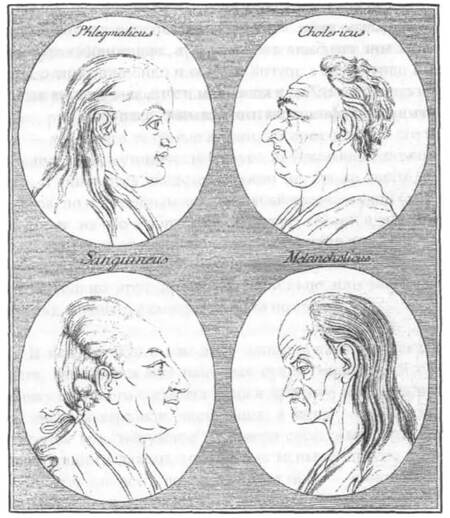

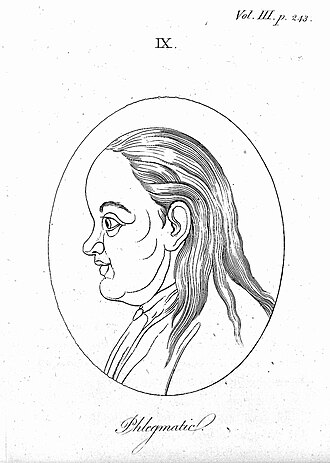

Лафатер интересовался не только натурой человека, но и вопросами морали, утверждая, что правильная гармония в чертах лица «отражает гармонию духа». В его иллюстрациях можно встретить типологию темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик), где каждое свойство привязано к конкретным элементам лица. Такой визуальный анализ не был строго научным, но сформировал привычку видеть личность через изобразительный код — профиль, силуэт, стабильно повторяющиеся паттерны.

Фото: Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г. (флегматик).

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физигномике», 1792 г. Прямой нос и открытый взгляд — искренний человек, нос с горбинкой и глаза с прищуром — лживый.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физигномике», 1792 г. Типажи.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физиогномике», 1792 г.

Иоганн Каспар Лафатер, «Очерки о физигномике», 1792 г.

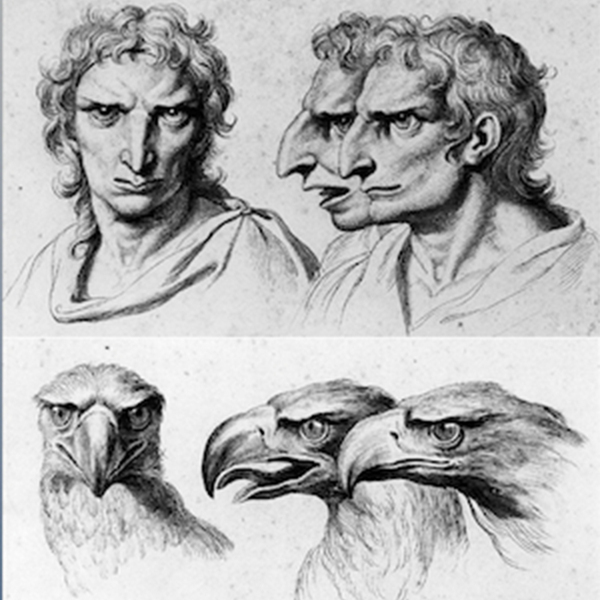

Лафатер также сравнивал человеческие лица с животными. Визуально эти сравнения выглядели не как метафора, а диагностический инструмент.

Визуальная логика Лафатера строилась на градациях. На одной из самых знаменитых иллюстраций профиль лягушки (угол лба около 25 градусов) постепенно трансформируется в профиль Аполлона (угол лба около 100 градусов) через двадцать четыре промежуточных стадии. Чем прямее лоб, тем выше интеллект и моральность. Чем ближе угол лба к горизонтали, тем ближе существо к животному состоянию.

Фото: Иоганн Каспар Лафатер, «От лягушки к Аполлону», 1789 г.

Кристиана фон Мехель, «Этапы от лягушки до профиля Аполлона» по мотивам идей Иоганна Каспара Лафатера, 1797 г.

Недатированные варианты серии «От лягушки до Аполлона», представленные в коллекции Лафатера.

Иоганн Каспар Лафатер, «Сравнение внешности человека и образа животного», XVIII век.

Иоганн Каспар Лафатер, «Сравнение внешности человека и образа животного», XVIII век.

С точки зрения визуализации преступника, Лафатер закладывает фундамент: типаж важнее индивидуальности, лицо можно сравнительно «прочесть» по условным признакам, а угол, линия, пропорция становятся «доказательством» характера. Хотя научность физиогномики Лафатера часто подвергалась критике, ее влияние на искусство, литературу и раннюю криминологию огромно. Его подход к анализу лица как к научной модели перешел в более поздние теории и визуальные системы идентификации.

Франц Йозеф Галль.

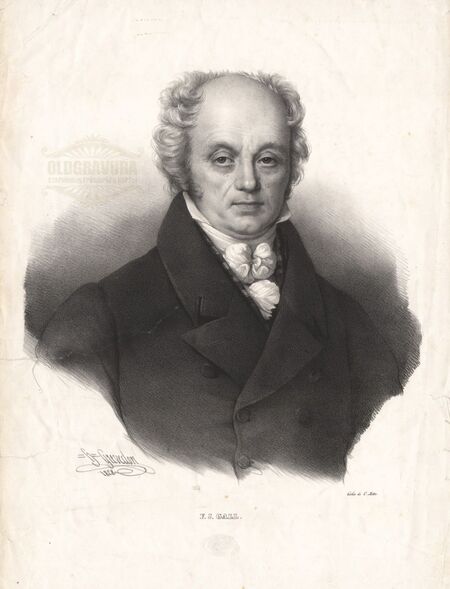

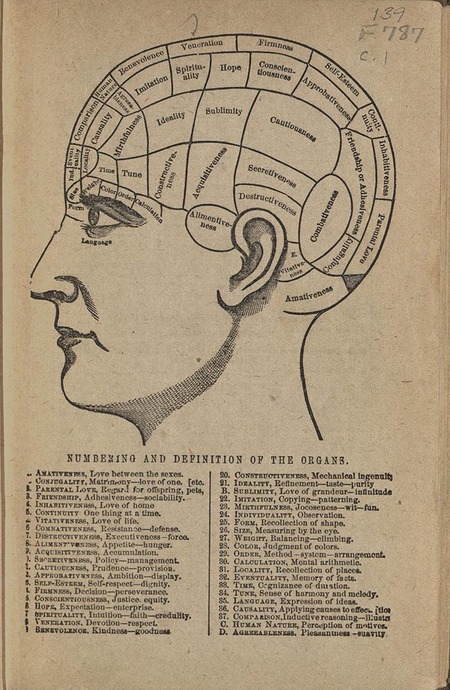

Франц Йозеф Галль (1758–1828 гг.), немецкий врач, пошел дальше Лафатера[5]. Он утверждал, что характер человека определяется не линиями лица, а структурой мозга, которая отражается в форме черепа. Галль создал френологию — науку о «шишках» на голове[22]. Он собирал черепа, измерял их, интервьюировал людей разных профессий и классов, пытаясь связать форму черепа с чертами характера.

Фото: подлинная старинная литография, «Портрет врача Франца Йозефа Галля», 1828 г.

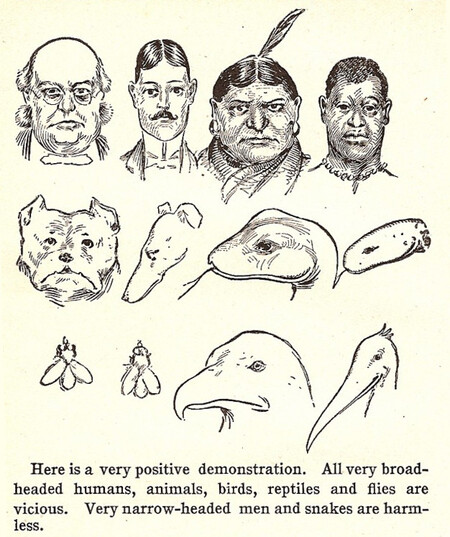

Нельсон Сайзер, «Сорок лет во френологии: воспоминания об истории, анекдотах и опыте», 1882 г.

Галль разделил мозг на отдельные «органы», каждый из которых отвечал за определенную способность или черту: доброта, агрессия, память, музыкальность, духовность[27]. Он утверждал, что если какой-то орган развит сильнее других, он давит изнутри на череп, создавая выпуклость — «шишку», которую можно нащупать пальцами. Таким образом, простое тактильное исследование черепа могло раскрыть глубины человеческой души.

Франц Йозеф Галль, «Основы френологии», XVIII–XIX века

Визуальные схемы френологии стали иконическими. Голова человека, разделенная на пронумерованные зоны выглядела как анатомический атлас, но вместо мышц и костей он показывал абстрактные психологические категории. Визуально это создавало иллюзию точности — череп превращался в карту личности.

Фото: Франц Йозеф Галль, «Основы френологии», XVIII–XIX века.

Галль утверждал, что преступное поведение связано с гипертрофией зоны «разрушительности» — участка черепа над ухом[5]. Если эта область выпукла, человек склонен к насилию. Френологи начали исследовать черепа казненных преступников, ожидая найти там увеличенные «шишки разрушительности». Создавались целые архивы «криминальных черепов» — коллекции, где каждый череп сопровождался описанием преступления и измерениями.

Пикард, «Три головы, демонстрирующие френологические черты, связанные с безумием: умственно отсталый человек, сумасшедшая женщина и убийца П. Ф. Ласенер», 1842 г.

Брокгауз и Ефрон, «Энциклопедический словарь», 1907 г.

Когда в 1829 году казнили серийного убийцу Уильяма Берка, френологи сделали слепок его черепа, ожидая найти явные признаки «преступного типа»[25]. Но результаты оказались неоднозначными: многие «шишки», которые должны были указывать на криминальность, были у Берка меньше, чем у обычных людей. Это был удар по френологии, но визуальная традиция сохранилась: идея о том, что преступника можно опознать по физическим признакам.

Фото: Джордж Комб, «Френологический слепок головы Уильяма Берка», 1829–1835 гг.

Чезаре Ломброзо.

Чезаре Ломброзо (1835–1909 гг.) соединил идеи Лафатера и Галля с дарвиновской теорией эволюции и создал криминальную антропологию[26]. В 1876 году он опубликовал книгу «Преступный человек» (L’Uomo delinquente), где утверждал, что преступники — это эволюционные отбросы, «атавистические типы», застрявшие на более ранней стадии развития[13]. Они напоминают обезьян, первобытных людей или «современных дикарей», и их можно опознать по физическим признакам — «стигматам».

Фото: «Портрет Чезаре Ломброзо».

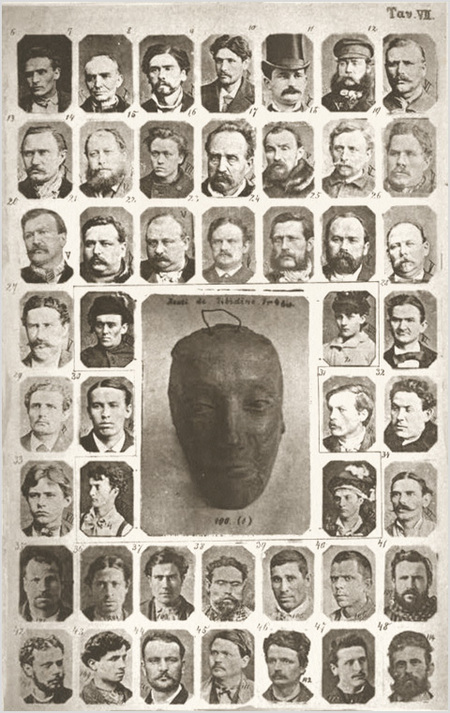

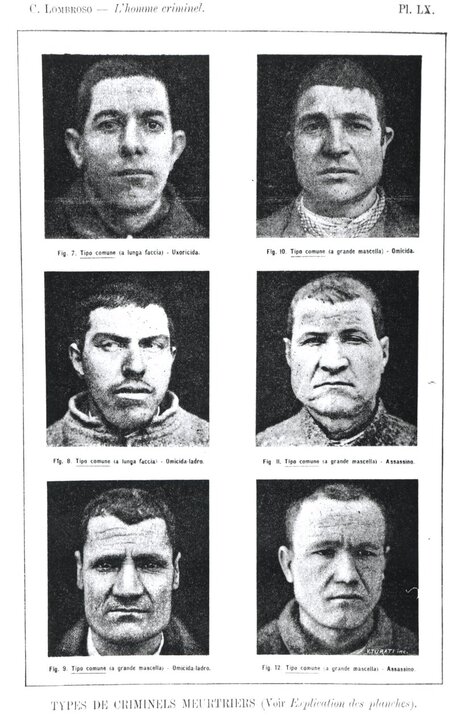

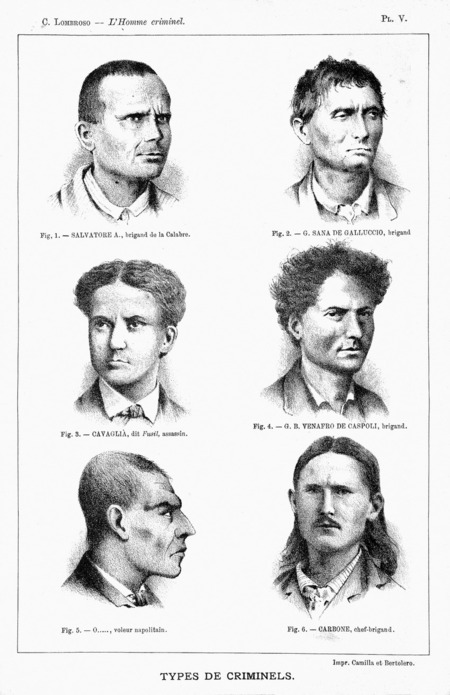

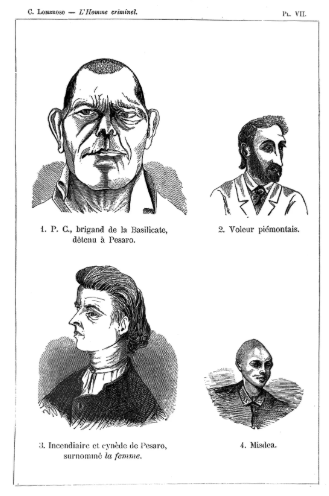

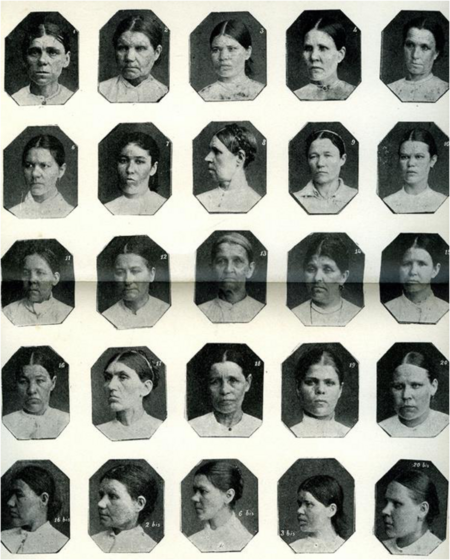

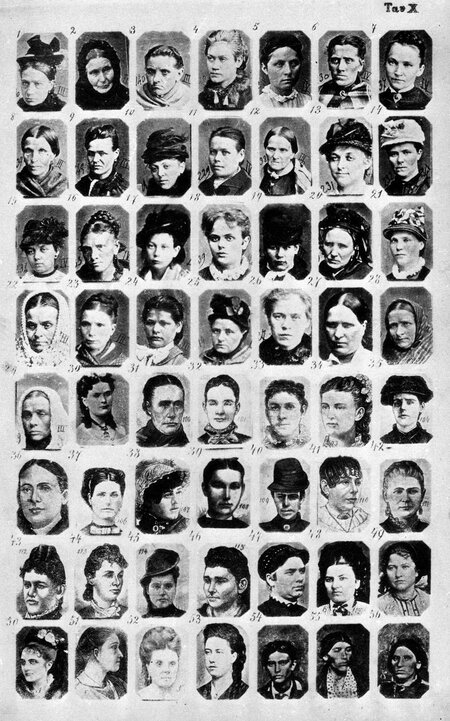

Ломброзо работал с реальными телами. Он проводил вскрытия, измерял черепа, фотографировал заключенных, создавая огромные архивы. Его атлас содержал сотни фотографий и гравюр преступников, разделенных по типам: убийцы, воры, насильники, мошенники[13]. Визуально эти таблицы построены как биологические каталоги: одинаковый масштаб лиц, нейтральный фон, подписи-диагнозы под каждым портретом.

Фото: Чезаре Ломброзо, «Преступный человек. Атлас», 1895 г.

«Образец преступников» из романа «Преступный человек» Чезаре Ломброзо, изданного Феликсом Альканом в 1887 году | Чезаре Ломброзо, «Типы преступников», 1887 г.

Чезаре Ломброзо, «Преступный человек», 1876 г.

На таблице VII из атласа Ломброзо — четыре гравюрных портрета с подписями: «P.C., brigand de la Basilicate» (разбойник из Базиликаты), «Voleur piémontais» (пьемонтский вор), «Incendiaire et cynède de Pesaro, surnommé la femme» (поджигатель по прозвищу «женщина»), «Misdea». Гравюра преувеличивает «стигматы»: покатый лоб, массивную челюсть, асимметрию лица. Визуализация работает не как фиксация реальности, а как интерпретация через призму теории.

Фото: Чезаре Ломброзо, «Несколько воров и женоподобная пироманка в левом нижнем углу, известная как „Женщина“», 1887 г.

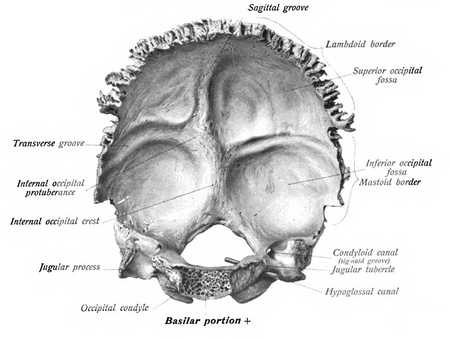

Ключевой момент в формировании теории Ломброзо произошел, когда он вскрыл череп разбойника Виллеллы и обнаружил углубление в основании черепа (median occipital fossa), похожее на структуру черепа низших животных[26]. Для Ломброзо это стало физическим доказательством атавизма. Он сделал фотографии и зарисовки этого черепа, которые стали визуальной иконой его теории.

Фото: Чезаре Ломброзо, «Преступный человек. Атлас», 1895 г.

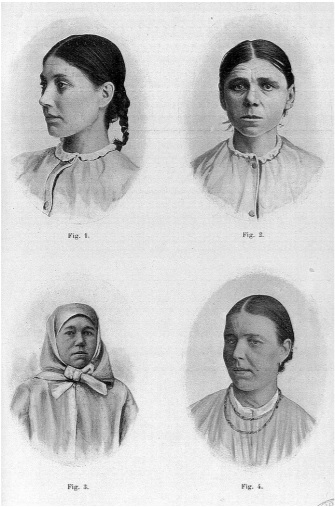

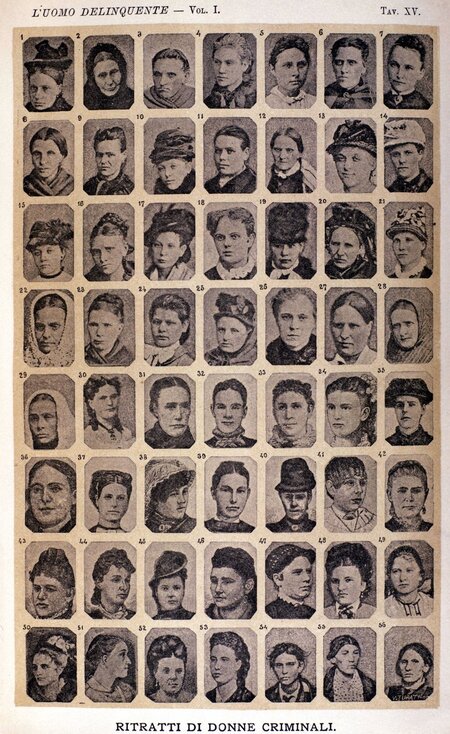

Ломброзо также классифицировал женщин-преступниц. Он утверждал, что они обладают «мужскими» чертами: выступающая челюсть, крупные уши, грубые черты лица, низкий голос[12]. На таблицах из его атласа — фотографии женщин в анфас и профиль, с рукописными пометками о физических особенностях: «отсутствие мочек ушей», «вертикальная морщина», «маскулинность». Визуализация превращает индивидуальность в диагноз.

Фото: Тарновская П. «Женщины-убийцы: Антропологическое исследование», 1902 г.

Чезаре Ломброзо, «Типы русских преступницы», 1876 г. | Чезаре Ломброзо, «Женщина преступница», 1893 г.

Чезаре Ломброзо, «Портреты преступниц», XIX век.

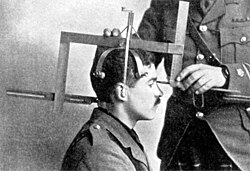

Визуальная система Ломброзо включала не только фотографии, но и измерительные инструменты. На гравюрах видны мужчины, измеряющие голову и размах рук сидящего преступника с помощью циркулей и линеек. Тело превращается в набор цифр, лицо — в измеряемый объект. Это уже не демонизация, а объективация: преступник становится экземпляром в научном каталоге.

Фото: Инструмент для измерения головы, разработанный для антропологических исследований в начале 1910-х годов[24].

Выводы.

Физиогномика была псевдонаукой, но она создала визуальный язык, который сохранится в криминалистике. Лафатер научил видеть лицо как типологию, Галль — как карту «органов», Ломброзо — как набор измеримых «стигматов». Все трое превратили преступника в визуальный объект: не человека, а категорию.