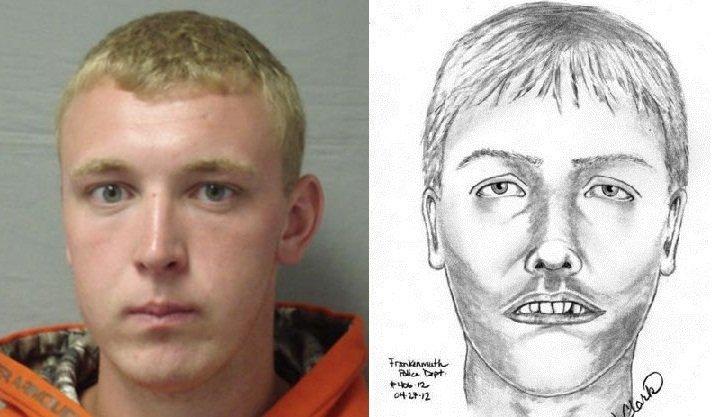

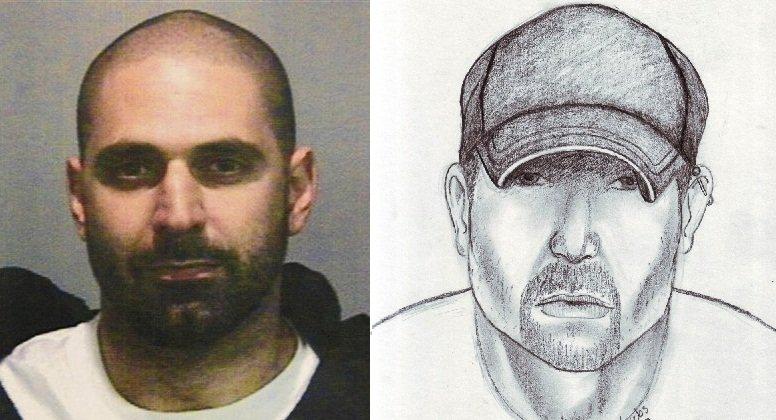

Антропометрия научила фиксировать преступника после ареста, но оставался вопрос: как визуализировать того, кто еще не пойман? Свидетель видел лицо, но не мог его сфотографировать. Память хранила образ, но он размывался, искажался и терял детали. Нужен был способ извлечь лицо из памяти свидетеля и превратить его в изображение, которое можно распространить и сравнить. Фоторобот стал попыткой визуализировать воспоминание свидетеля.

Если антропометрия работала с реальным телом, то фоторобот работал с описанием тела. Это был переход от документации к реконструкции. Визуально фоторобот всегда был компромиссом между индивидуальным и типовым.

Фрэнсис Гальтон.

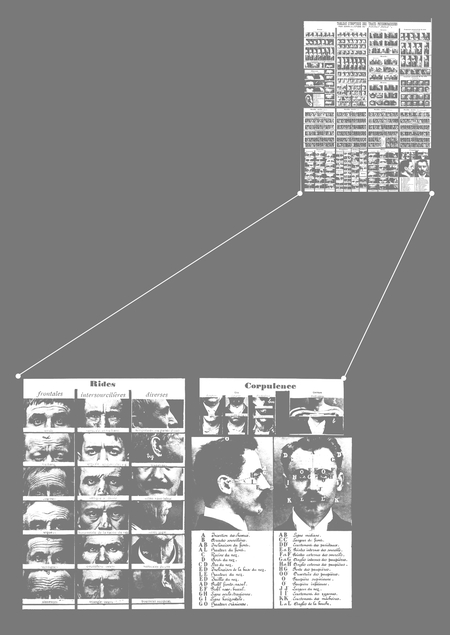

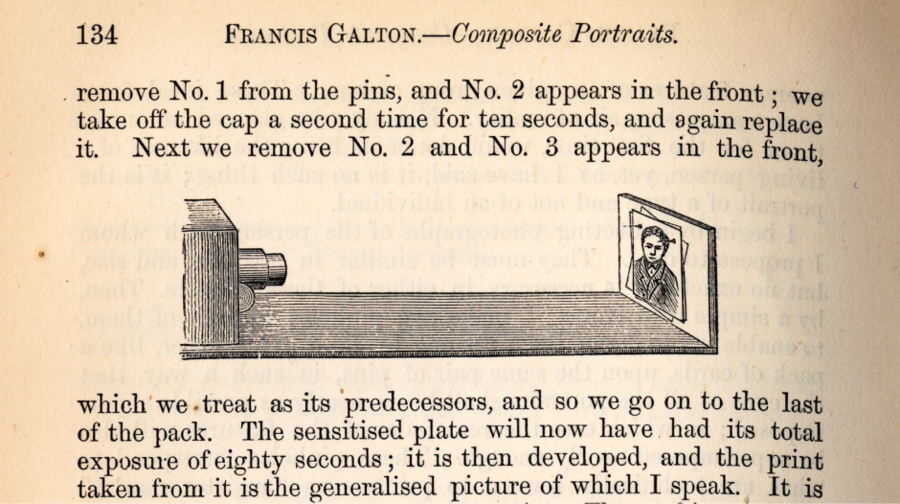

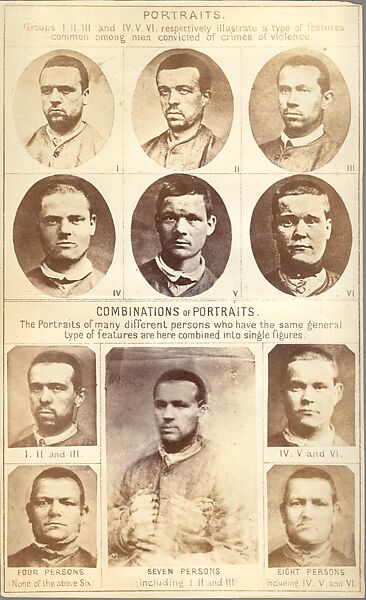

Фрэнсис Гальтон (1822–1911 гг.), двоюродный брат Чарльза Дарвина, был одержим идеей измерения и классификации[6]. Он изучал наследственность, интеллект, отпечатки пальцев и лица. В 1870-х годах Гальтон начал экспериментировать с фотографией, пытаясь создать «композитные портреты» — изображения, полученные путем наложения нескольких фотографий друг на друга[9].

Техника была проста: Гальтон фотографировал несколько человек в одинаковой позе, затем накладывал негативы друг на друга и делал один отпечаток. Черты, общие для всех лиц, проявлялись четко, а индивидуальные особенности размывались. Результат — усредненное лицо, «типичный представитель» группы[9].

Визуально композитные портреты выглядели странно: лица были размытыми, призрачными, с мягкими контурами и нечеткими чертами. Это были не реальные люди, а визуальные абстракции. Гальтон надеялся, что такие портреты помогут опознать «типичного преступника», но результаты оказались неоднозначными: композитное лицо преступника часто выглядело более дружелюбно, чем лица добропорядочных граждан.

Неудача не остановила Гальтона. Он продолжал эксперименты, создавая композиты разных профессий, национальностей и классов. Эти портреты стали архетипом научного расизма и социального детерминизма[6].

Визуальное наследие Гальтона ляжет в основу всех последующих фотороботов: не копировать реальное лицо, а собирать его из элементов.

Фото: Карл Пирсон, «Фрэнсис Гальтон», XIX век.

Фрэнсис Гальтон, «Композитные портреты», 1878 г. Создание композитных портретов.

Фрэнсис Гальтон, «Композитные портреты криминальных типов», 1877 г. | 1.2. Фрэнсис Гальтон, «Композитные портреты», 1878 г.

Чепурновский E., «Композитный портрет», XIX век.

Фрэнсис Гальтон, «Композитные фотографии семьи. Таблица XXXIII из биографии Гальтона, написанной Пирсоном», XIX век.

Фрэнсис Гальтон, «Композитные портреты», 1878 г.

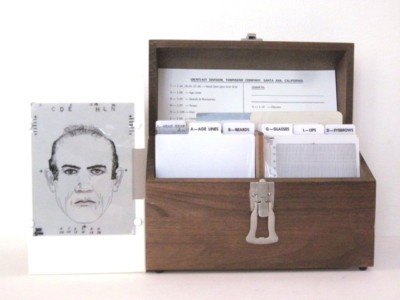

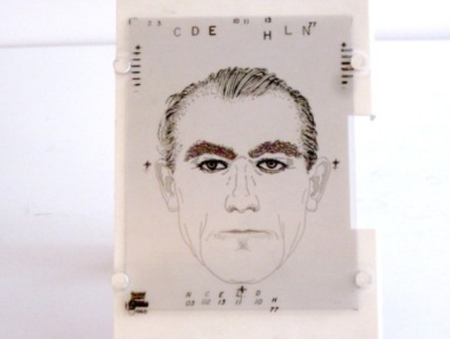

Системы Identi-kit и Photofit.

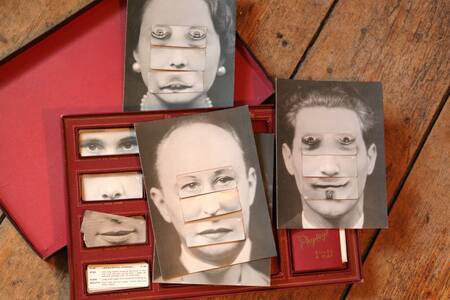

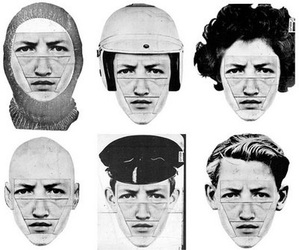

Identi-kit — первая коммерческая система создания фотороботов[23]. Это был буквально конструктор лица: набор прозрачных пластиковых карточек с отдельными элементами, где каждая карточка пронумерована и классифицирована по типу. Свидетель описывал преступника, полицейский подбирал соответствующие карточки и накладывал их друг на друга, создавая составное изображение.

Результат выглядел механическим. Глаза, нос, рот лежали на одной плоскости, как аппликация. Линии были четкими, тени отсутствовали, выражение — статичное. Визуально такие фотороботы напоминали маски или манекены. Они были узнаваемы как «фотороботы», но не как люди.

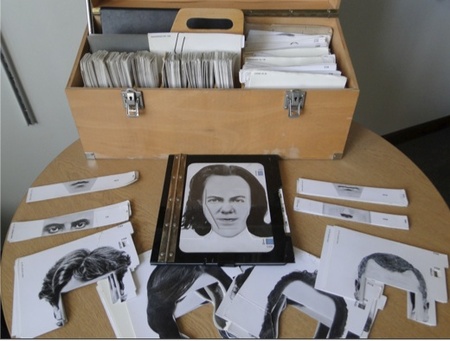

В 1970-х годах в Великобритании появилась Photofit — усовершенствованная версия Identi-kit[23]. Вместо рисованных элементов использовались фотографические фрагменты реальных лиц. Фрагменты вырезались и складывались на специальной доске, создавая более реалистичное изображение.

Хоть Photofit и выглядел реалистичнее, все же стыки между фрагментами были часто заметны: линии не совпадали, тона кожи различались, освещение не было идеально единообразным. Результат напоминал коллаж.

Визуальное различие между Identi-kit и Photofit было принципиальным. Identi-kit создавал графический типаж — условное лицо, символ преступника. Photofit пытался создать реалистичный портрет — конкретное лицо конкретного человека. Но оба метода сталкивались с одной проблемой: лицо, собранное из элементов, всегда выглядело собранным. Визуально фоторобот был не человеком, а конструкцией.

Фото: «Identi-kit», 1976 г.

«Identi-kit, набор», XX век | «Identi-kit», XX век.

«Identi-kit», XX век.

«Identi-kit», XX век.

«Photofit», XX век.

«Photofit», XX век.

«Photofit», XX век.

Creative Review, «Photofit, автопортреты», XXI век.

«Photofit», XX век.

«Photofit», XX век.

Грэхэм Пайк, «Психология фотофита», XX век.

«Identi-kit», XX век | «Photofit», XX век.

«Identi-kit», XX век | «Photofit», XX век.

«Identi-kit», XX век | «Photofit», XX век.

Полицейская фотография.

Параллельно с наборными системами развивалась традиция работы полицейского художника — специалиста, который рисовал портрет преступника со слов свидетеля. Это был более гибкий, но менее стандартизированный метод[23].

Свидетель сидит напротив художника, описывает лицо, художник делает наброски карандашом, показывает свидетелю, вносит правки. Постепенно из линий возникает лицо. Это не механическая сборка из элементов, а интерпретация — художник переводит слова в образ, добавляет нюансы, которых нет в наборных системах: мимику, выражение и атмосферу.

Портреты, нарисованные художниками, были живее, чем фотороботы, но они также были субъективными. Два художника, работая с одним свидетелем, могли создать два разных портрета. Визуально это подчеркивало проблему фоторобота: он всегда интерпретация, а не документ.

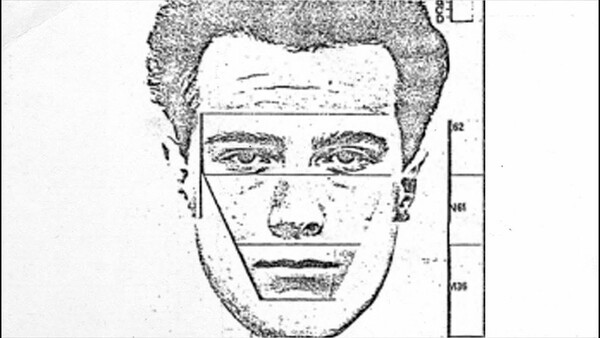

С 1980-х годов на смену карточкам и карандашам пришли компьютерные программы[23]. E-FIT (Electronic Facial Identification Technique) и FACES позволяли создавать фотороботы на экране компьютера.

Интерфейс таких программ напоминал фоторедактор, лицо создавалось слоями, а каждый элемент можно было настроить. Это был переход от физического конструктора к цифровому.

Фото: Департамент полиции Сан-Франциско, «Зодиак», 1968 г.

Зарисовки преступников по описанию свидетелей, 2011–2018 гг.

Пол Маркс, «Новый фоторобот „эволюционирует“ в лицо подозреваемого», 2005 г.

Холли Броуквелл, «Фотороботы E-FIT?», 2018 г.

«FACES», XXI век.

«FACES», XXI век.

Шаблон преступника.

Фоторобот стал не только инструментом полиции, но и элементом массовой культуры. Плакаты «WANTED» с фотороботами появлялись на улицах, в газетах и на телевидении. Фоторобот превратился в иконку — узнаваемый символ криминала и правосудия.

Фоторобот проник в массовую культуру настолько глубоко, что стал объектом пародий и арт-проектов. Он был не только инструментом, но и метафорой.

Фото: «Это они!».

Брайан Джозеф Дэвис/Эверетт, «Китнисс Эвердин из „Голодных игр“», XXI век | Брайан Джозеф Дэвис/Эверетт, «Кристиан Грей из „Пятидесяти оттенков серого“», XXI век.

Брайан Джозеф Дэвис/Эверетт, «Лисбет Саландер из „Девушки с татуировкой дракона“», XXI век | Брайан Джозеф Дэвис/Эверетт, «Джек Торранс из „Сияния“», XXI век.

Выводы.

Фоторобот — это попытка визуализировать память, и узнаваем именно потому, что не выглядит как фотография — он выглядит как собранное лицо.

Фоторобот показал, что преступника можно визуализировать не только после ареста, но и до него. И эта версия, собранная из фрагментов и описаний, стала одним из самых узнаваемых визуальных образов криминалистики.