Глава 1. XX век: нарративы ювелирного искусства

Глава 1. XX век: нарративы ювелирного искусства

Предпосылки к образованию нового подхода

В XX веке ювелирная практика пожалуй впервые становится полноправным и независимым искусством[1], к которому свободен обращаться художник и автор. Культурный и исторический контекст XX века требует перемен в отношениях человека и украшения. Интенция XX века заключается не только в поиске новой формы, но и в полном переосмыслении роли автора в контексте произведения. Право на определение и осмысление значимости всякого объекта теперь лежит на зрителе, а авторское понимание отходит на второй план.

Так, XX век ставит перед ювелирным искусством радикально новые задачи.

«Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на „расшифровку“ текста. Присвоить тексту Автора — это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо» (Ролан Барт, «Смерть автора»))

Общие исторические процессы, несомненно, также влияют на создание новых подходов к самой форме и философии ювелирного изделия, что обусловлено культурными, социальными и историческими факторами:

В культуре: 1. Модернизм[2], предполагающий отказ от устоявшейся формы и реалистической традиции и поиск новых, актуальных форм, становится главенствующим художественным стилем. Модернистский подход ускоряет переход ювелирных практик от ремесла к искусству. 2. Мастера-реформаторы обращаются к ювелирной практике. В начале XX века художники Баухауса и ВХУТЕМАСа экспериментируют с пластической формой украшения. 3. Процессы культурного поля приобретают глобальный характер: постмодернистский подход (заменивший вскоре модерн) создает так называемую «ризому» смыслов, где нет иерархии и каждый элемент истекает из множества предыдущих, формируя последующие. Таким образом искусство демонстрирует симбиотические отношения разных культур, стилистических течений.

В социальном поле: 1. Благодаря индустриализации и политическому переустройству во многих странах средний класс сильно расширился, человек стал более мобильным в социальной иерархии, вследствие чего выросли доход и уровень жизни 2. → Ювелирные украшения частично вышли из ультра-премиум сегмента[3] и обрели новое социальное значение (помимо задач прошлого в виде выражения общественного и материального статуса индивидуума). 3. Женщины обрели новый общественный статус, включающий в себя доступ к образованию и работе, получение избирательных прав и т. д.

В истории: 1. Технологический прогресс и индустриализация обеспечили возможность более дешевого и массового производства. Кроме станков, появились новые технологии добычи и материалы (например, лабораторно выращенные камни), которые позволяют создавать драгоценности быстрее. 2. Чередование экономических подъемов и кризисов привело к поиску дешевых материалов[4], которые могли бы заменить дорогие и драгоценные. Спрос вследствие социальных изменений резко вырос, и его не сбивала ни недоступность, ни крошечное в сравнении с ним предложение. 3. Войны и революции качественно изменили отношение общественности к украшениям, но не отстранили от любви к ним и жажды украшать себя чем-либо.

Таким образом, ювелирная практика становится еще и формой протеста: протеста против недоступных и дорогих материалов, зацикленности на «высоком», против общественного и исторического понятия красоты, против времени и резких перемен. Конечно, в этом есть явное отражение авангардного подхода к искусству: искусство выучило тот язык, который требовался тогда художнику и зрителю, чтобы коммуницировать, обсуждать и высказываться.

В середине второй половины XX века рождается новый контекст: модернизм, отрицающий историческую наслоенность, сменяется постмодернизмом — ироничной игрой со знаками и образами, где не существует ни идеала, ни оригинального автора. Децентрализация и дилогичность постмедернистского подхода окончательно освобождает ювелирное искусство от стилевых и исторических рамок: украшение становится не просто реминисценцией на традицию, а самостоятельным высказыванием, которое «комментирует» заданную тематику собственным пластическим языком. Этот пластический язык может отсылать зрителя как к глобальным течениям в искусстве, так и к каким-то наблюдениям из ежедневного бытования. Ювелирная практика рассматривает украшение как «открытую, пластически активную композицию», некий арт-объект, для которого фигура человека является местом расположения.

Наступает эпоха «постмедиальности» (по Краусс), где не существует определенных художественных медиумов и границ между ними, произведение комбинирует в себе различные художественные «языки», а художник выступает в роли универсального автора, не обязанного иметь конкретную специальность. Ювелирное искусство активно вступает во взаимодействие с другим формами искусства: инсталляцией, фотографией и так далее. Украшения становятся новым способом коммуникации с публикой, медиумом, который доступен не только художнику, но и тому, кто украшение надевает, как бы экспонирует.

К последней четверти XX века коммерциализация догоняет и сферу ювелирного искусства. Массовая культура порождает доступность формы, а паразитирование и вечное самоцитирование (авторов большими брендами и т. д.) лишает форму «истинного переживания», «ауры», как бы превращая авторскую идею в упрощенный продукт массового пользования — китч, соответственно, где первоцелью становится момент обретения.

Беньямин пишет: «…страстное стремление „приблизить“ к себе вещи как в пространственном, так и человеческом отношении так же характерно для современных масс, как и тенденция преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции»

Примечания

[1] До XX века ювелирное искусство, несомненно, существовало, однако скорее представляло собой ремесло, существовавшее вокруг драгоценного материала и служившее малой формой большого стиля, воспроизводя реминесценции и не производя собственной пластики.

[2] [здесь] Модернизм (по Розалинд Краусс) — это попытка очистить искусство от исторической наслоенности, найти фундаментальную сущность средства выражения.

[3] Например, в Российской империи ювелирные украшения были доступны примерно 4,5%–6% населения (из расчета: 1,5% — дворяне, 5% — купцы 1-3 гильдий). Сегодня 8-10% всего населения Земли покупают ювелирные украшения (относящие к рынку роскоши, т. е. с драгоценными камнями и металлами).

[4] Именно XX век дал старт использованию нетрадиционных материалов в ювелирном искусстве. Тем самым, искусство стало более доступным для масс не благодаря обесцениванию драгоценных материалов, а благодаря нормализации альтернативных (в том числе синтетических) материалов.

Украшение как художественное выражение: 1.1 Функция

Функциональное поле — одно из ключевых явлений, что порождает ювелирная практика XX века. До XX века мастера-ювелиры, конечно, сталкивались с потребностью «функции», но не с потребностью «утилитарности». Фермуары, драгоценные пуговицы и медали иногда изготавливали из золота и драгоценных камней, однако в большинстве своем эти функциональные вещи не относились к ювелирному искусству. А обращение к ценному металлу для производства таких бытовых объектов скорее подчеркивало статус обладателя, а не создавало нового контекста для ношения.

Основная же потребность XX века заключалась в том, чтобы сделать «красивое» многофункциональным, уместным в новой исторической среде. В контексте кризиса и войны привычное в прошлом бытование украшения в качестве светского ритуала сменилось запросом на повседневность, утилитарность. В том числе, на реформацию подхода повлияло новое социальное положение женщины. Это еще раз подтверждает сравнительную независимость ювелирного искусства: до XX века украшение воспринималось деталью костюма, а не самостоятельно существующей вне контекста костюма единицей.

Внимание не только к традиционному ювелирному конструктиву (закрепка камней и так далее), но и е общей «архитектуре» и эргономике украшения подчеркивает постмодернистское и постмедиальное влияние других художественных медиумов (архитектура, инсталляция) на ювелирное искусство.

Украшение становится не только социальным, но и технологичным механизмом, расширяя поле формы.

Так как задача первой главы исследования — проанализировать нарративы ювелирного искусства XX века, а именно, проследить логику формообразования, будут рассмотрены ведущие авторы и основные изобретения в контексте пластики, функции и визуала, которые в том числе легли в основу формирования понятия украшения как медиума, с его собственным пластическим языком.

В функциональном поле рассматриваются в основном технические решения и композиционные решения, позволившие создать в первую очередь (много)функциональное украшение.

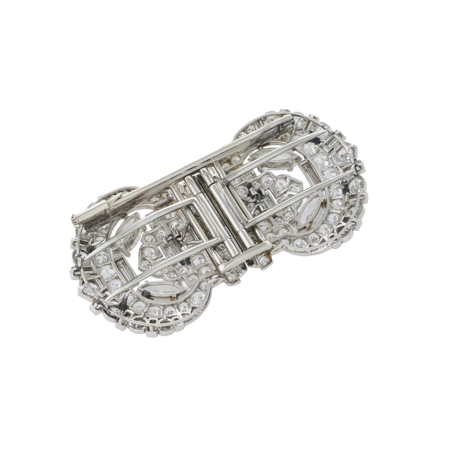

Броши — пожалуй первое проявление функционального и универсального в ювелирном искусстве XX века. Брошь утилитарна: украшение органично и на повседневной одежде, и для вечернего выхода. Кроме того, брошью можно закрепить платок или драпировку платья. Иногда можно встретить броши, стилизованные под подвески и украшения для волос. Такая тенденция породила броши-трансформеры «Дуэт», впервые изобретенные Cartier в 1925 году.

Cartier, Indian-Inspired Diamond Double Clip Brooch (1930 г.)

Принцип работы броши «Дуэт», автор неизвестен, Art-Deco 10.95 Carat Diamond Duette Double Clip Brooch in Platinum (1935 г.)

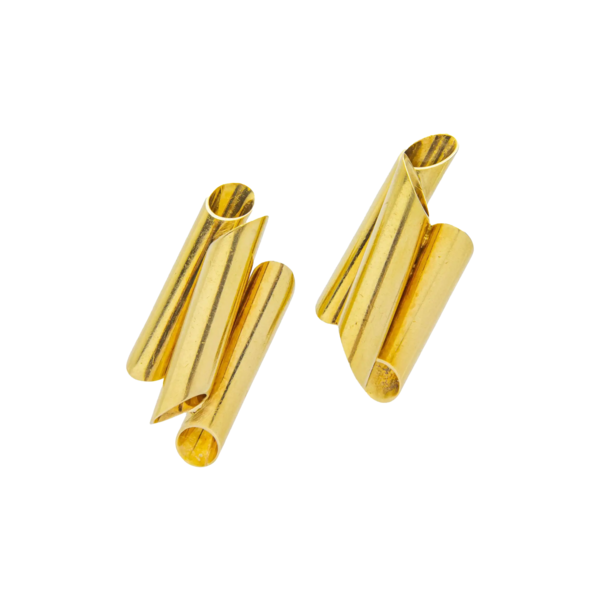

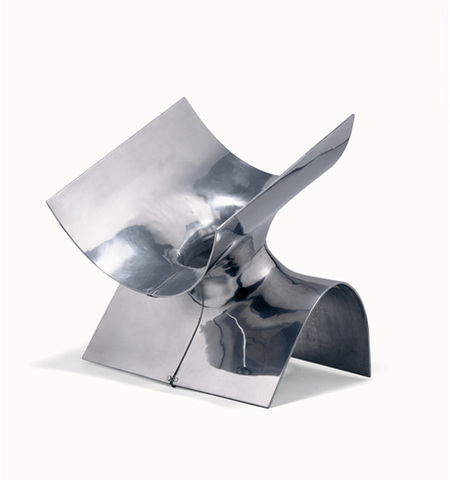

Украшения-трансформеры, где форма становится случайным арт-объектом Friedrich Bekker, Variable Jewellery, Brooch (1962 г.) / Knife-edge Profile (1964 г.) / Variable Jewellery, Brooch (1978 г.)

Броши-трансформеры вовлекают зрителя в процесс создания ювелирного украшения.

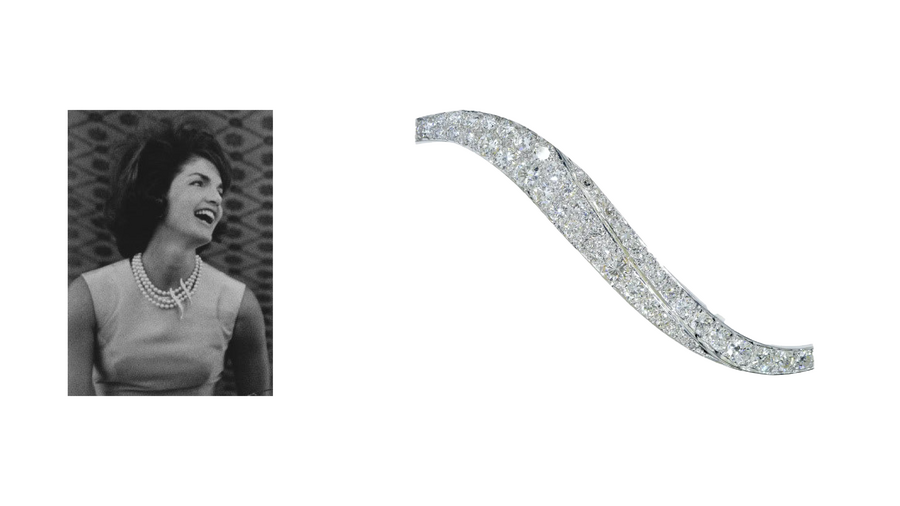

Автор неизвестен, Жаклин Кеннеди с брошью «Flame» на жемчужном ожерелье (XX век) / автор неизвестен, Platinum, Gold and Diamond «Flamme» Vintage Brooch/Hair Barrette (1960 г.) / Flower Brooch (1950 г)

Клипсы — следующее отражение универсального. В Европе и Америке вплоть до 80-х годов проколоть уши было практически негде: профессиональные студии пирсинга появились в 80-е. Кроме того, проколотые уши были сильно стигматизированы. Считалось, что серьги носили люди низших социальных слоев. Поэтому одной из популярных форм украшения стали клипсы: они не требовали прокола, а еще их можно было использовать как украшение на платок или сумку.

Кроме того, простая конструкция серьги-клипсы, не требующая регулировки и настройки замка (как, например, в серьгах с английским замком), обеспечивала форме доступность массового производства в любых условиях.

В Российской империи (а затем и в СССР) с пирсингом ушей было чуть проще: до Революции девочкам прокалывали уши, как только они начинали ходить. Именно поэтому до пространства Союза мода на клипсы добралась гораздо позже.

Cartier, Sapphire and Yellow Gold Double Clips (1935 г.)

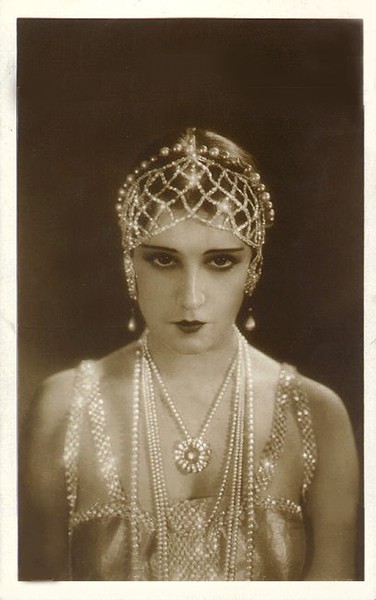

Автор неизвестен, Французская актриса Лила Дамита в клипсах и кокошнике (XX век) / Cartier, Modernist Ear Clips (1950 г.)

Нетипичная форма для ювелирного искусства, которая, тем не менее, обязана своим рождением именно ему, а также новым правам женщин в начале 1920-х, это минадьер.

Минадьер — La Minaudiere (от франц. minaudiere «жеманница») — небольшой кейс (как бы аналог современной косметички или клатча), изобретенный в 1920-х компанией VanCleef& Arpels. Кейс был выполнен из платины или золота, покрыт лаком и эмалью, мог быть инкрустирован камнями и позволял использовать некоторые элементы декора как отдельные украшения (например, отстегивающийся замок в качестве броши). Аналог косметички из металла позволял женщине «ревуших 20-х» носить все необходимое с собой в красивом футляре. Минодьер мог содержать зажигалку, помаду, пудру, зеркальце, лорнет, таблетницу, мундштук, расческу: все было выполнено в едином стиле и пряталось в свой «ящичек» или карман. Минодьер служил еще и аксессуаром к вечернему образу.

VanCleef& Arpels, Minaudière Camellia (1938 г.)

Женские наручные часы обретают массовую популярность именно в начале 1940-х. К тому времени в половине стран мира женщины сменили юбки на джинсы и встали к станкам.

Автор неизвестен, часы-трансформер, разбирающиеся в брошь (1940 г.)

Светский этикет начала 20-х гласил, что для женщины неприлично публично смотреть время на циферблате своих часов. И несмотря на то, что социальные рамки расширились, можно отметить, что циферблаты все еще оставались небольшими и посаженными «под углом», чтобы обладательница часов могла незаметно для всех взглянуть на время.

Колье-трансформер VanCleef& Arpels, Passe-Partout (1938 г.)

Украшения-трансформеры стали пиком утилитарности в XX веке.

Украшение как художественное выражение: 1.2 Коммуникация

Поле коммуникации в ювелирном искусстве XX века по сути является ярким отражением постмедиальности и стремления постмодернизма к самоцитированию и иронии.

Изделие становится медиатором между автором и обладателем, между обладателем и зрителем; медиатором, который способен «разговаривать» на языке любого другого искусства или явления, переосмыслять его в контексте своей формы и традиции и заключать в себе не только эстетическую, но и философскую наполненность. Украшение становится элементом принадлежности, вкуса и особенности мировосприятия.

Изделие содержит в себе культурные и исторические реминесценции своего времени, формируя при том пространство для диалога и рассуждения.

Нельзя не отметить, что на становление произведения ювелирного искусства формой медиаполя повлияло и реформаторское отношение искусства XX к материалу. После перехода к более дешевым, но все еще привычным и историчным для ювелирного дела (золото и серебро), авторы продолжили экспериментировать и с другими металлами (медь, латунь, нержавеющая сталь), а также совсем радикальными для классической ювелирной формы материалами (веревка, проволока, горох, бытовые принадлежности и так далее). Таким образом, возможность использования практически любых средств для выразительности создает контекст для существования украшения как универсального коммуникатора.

Важно отметить, что основным фактором отбора (намеренного или случайного) визуального и пластического языка коммуникации в контексте создания украшения зачастую становится не только актуальные проблемы современности, но и субъективный опыт автора, который он интерпретирует в своем изделии.

Вследствие доступности материалов увеличивается и покупательская способность, что провоцирует проникновение украшения в массовую культуру.

Яркими примерами подхода, вдохновленного архитектурой, можно назвать работы Раймона Тамплие, Жерара Сандоза, Жана и Жоржа Фуке, а также Жана Депре.

Уильям Ван Ален, Chrysler Building (1928 г.) / Автор неизвестен, звезда «Метрополиса» Бригитта Хельм в серьгах-небоскребах и диадеме Раймона Тамплие (1928 г.) / Раймон Тамплие, серьги (1929 г.)

Тамплие относят к авангардистам в ювелирном искусстве. Он получил классическое образование и стал наследником родового ювелирного дома La Maison Templier, однако был сторонником беспредметного искусства и увлекался кубизмом. Его работы часто вдохновлены американской архитектурой расцвета ар-деко и первых небоскребов.

Минору Ямасаки, Всемирный торговый центр (1973 г.) / Жан Депре, пара ваз (1970 г.)

В 1928 году 30 изделий Жана Депре были отвергнуты Осенним салоном, так как организаторы посчитали их чересчур современными.

Авторский опыт, несомненно, лег в основу визуального языка его изделий, который комбинирует механическую эстетику и архитектурный подход: в 1914 году Франция вступила в Первую мировую войну и Жану Депре пришлось работать промышленным дизайнером на производстве военной авиации. Этот опыт глубоко отпечатался и в произведениях Депре, вдохновленных технологиями и промышленностью.

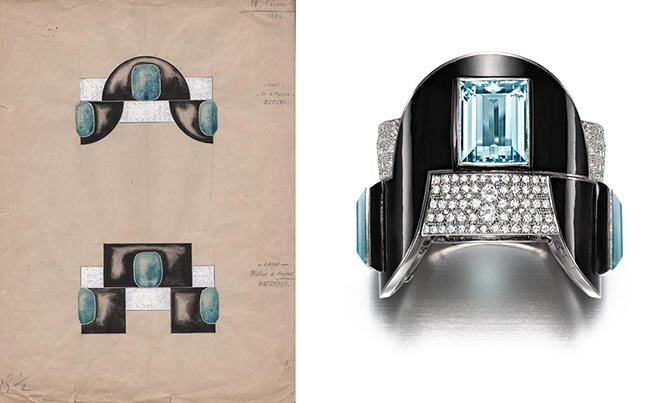

1-2. Жерар Сандоз, брошь в стиле Ар-Деко (1927 г.) / подвеска (1929 г.) / 3-5. Жан Фуке, булавка для жабо (1935 г.) / эскиз браслета-манжета и браслет-манжета (1925 г.)

Жерар Сандоз экспериментировал с материалами: золото и платину заменили различные сплавы и очень доступное серебро, драгоценные рубины, сапфиры и изумруды сменились гематитами, кораллами, лазуритом, во многих работах автор использует яичную скорлупу и ляпис-лазурь.

Кроме того, Сандоз выступал за доступное общественности искусство и являлся сооснователем L’Union des Artistes Modernes — Союза Современных Художников.

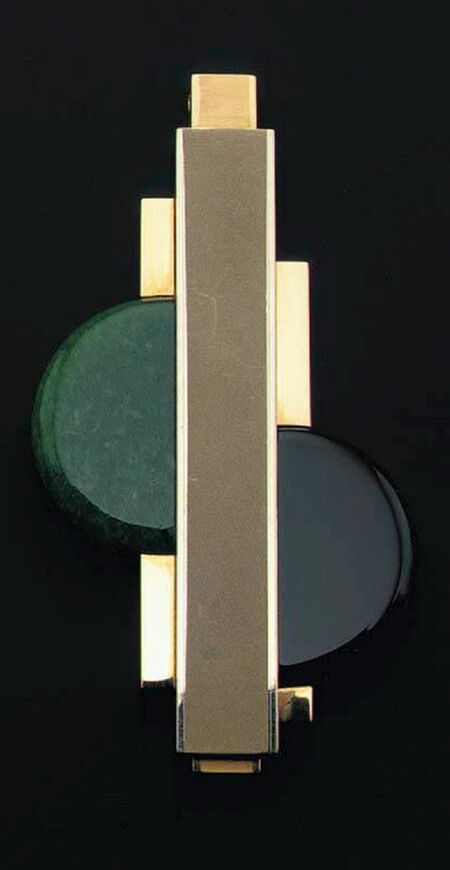

Жан Фуке, брошь (1945 г.)

Жорж и Жан Фуке скорее ассоциировали себя с художниками и архитекторами, обращаясь при этом к медиуму украшений как к средству выразительности. Фуке были членами объединения Union des Artistes Modernes. Они экспериментировали с вызывающе дешевыми материалами: горный хрусталь, дерево, веревка.

Целью Фуке было сделать ювелирное искусство широко доступным, вкладывая ценность не в материалы, а в саму форму. Однако такой подход все еще плохо продавался в 30-е и ювелирный дом Фуке не пережил экономический кризис.

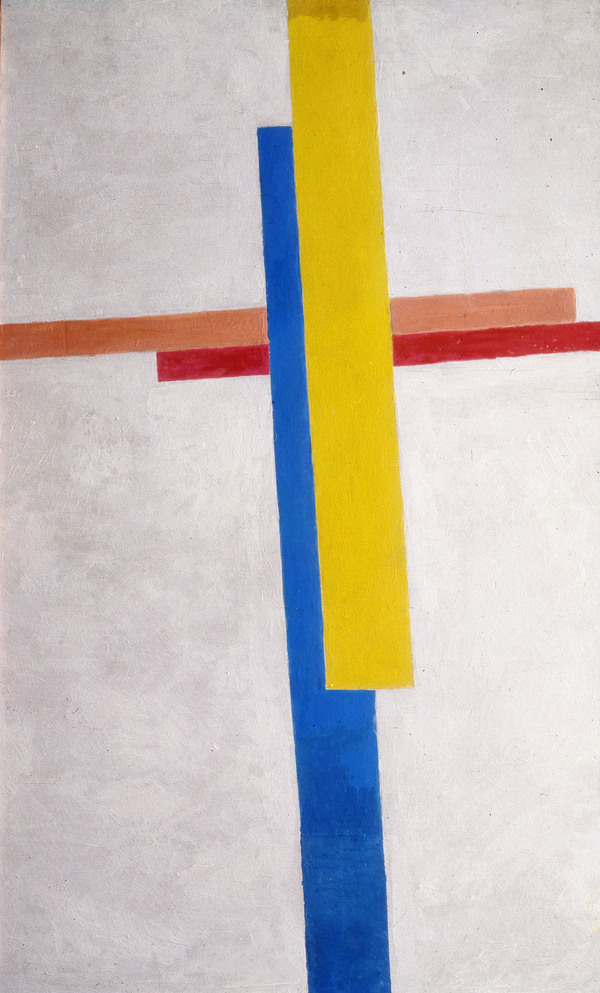

Во многих работах Сандоза можно рассмотреть композиционное сходство и подход к динамике, схожий с архитектоникой или супрематическими композициями.

Казимир Малевич, Супрематизм (1928 г.) / Жерар Сандоз, подвеска (1930 г.)

Альдо Чиполло, «Всего лишь гвоздь» (Juste un Clou) (1970 г.) / Жан Депре, кольцо (1930 г.) / брошь (1929 г.)

Альдо Чипулло избрал в качестве абстрактной азбуки для своих украшений язык повседневности: объекты, окружающие человека каждый день и не привлекающие к себе особенного внимания становятся главными героями его ювелирных изделий, как, например легендарный жесткий браслет «Всего лишь гвоздь», выполненный для дома Cartier.

Повседневность и простота материалов в украшениях Эльзы Триоле обусловлены не только художественным решением, но и буквально материальным контекстом.

Эльза Триоле, ожерелье / колье (1931 г.)

В. Катанян в своих мемуарах упоминает, что Триоле стала заниматься бижутерией, так как была «рукастая» и искала какой-то способ заработка после развода в 1923 году. Тогда Триоле начала делать бусы «из чего попало — вплоть до метлахской плитки». Эльза обладала тем, что сегодня бы назвали «насмотренностью». Она интересовалась модой и умела создавать органичные композиции в своих украшениях.

Бусы Триоле были популярны и в послереволюционной России, но большее влияние они оказали на Парижские модные дома: Триоле делала украшения для них на заказ.

Эльза Триоле, ожерелье / ожерелье (1930 г.)

Ювелирное искусство XX века переосмысляет не только формы больших искусств, таких как архитектура и живопись. Интерес к объектам повседневности перетекает в интерес и к самому человеку с физиологической точки зрения.

Бруно Мартинацци, Браслет-манжета «Goldfinger» (1969 г.) / Герд Ротманн, браслет «От него к ней» (Von ihm für sie, für Mo Stahr) (1990 г.)

Фигура человека и среда ее обитания, а именно артефакты, производимые телом (отпечатки, следы) дают начало теме телесности в ювелирных произведениях XX века.

Эльза Перетти для Tiffany& Co, браслет «Кость» (1978 г.) / большой браслет «Кость» (1970 г.)

Контекст сосуществования с телом и на теле становится еще более обострен не только за счет стремления к эрогомичности и утилитарности, но понимания кинетики, тела как сферы бытования украшения.

Гийс Беккер, профильный узор для Эмми ван Леерзум (Profile Ornament for Emmy van Leersum) (1974 г.)

Герд Ротманн, капающий нос № 2 (Dripping Nose № 2) (1976 г.)

Гийс Баккер, «Теневое украшение» (Shadow jewelry) (1973 г.)

Автор неизвестен, золотые сандалии с напальчниками для жены Тутмоса III (1460 г до н. э.), Клод Лаллан для Yves Saint Laurent, украшения на пальцы (Finger jewelry) (1969 г.) / Пятка младенца (1978 г.)

Герд Ротманн, Жвачная цепь (Chewing Gum Chain) (1990 г.)

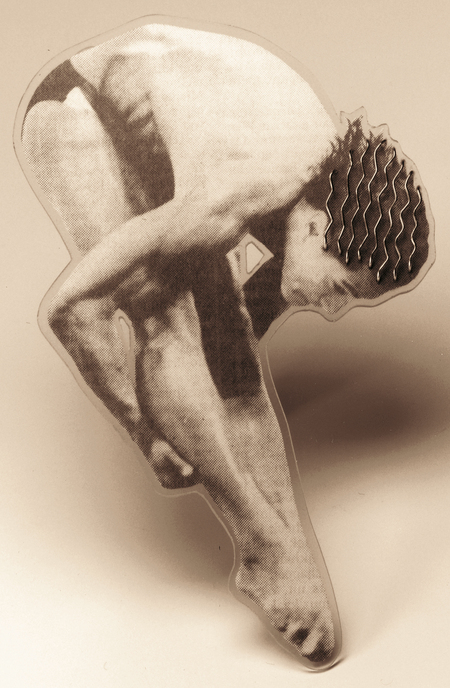

Гийс Беккер пожалуй первым исследует, как фотография и драгоценный материал коммуницируют: это ирония, сочетание несочетаемого и наслоение культурных и социальных контекстов. Использование черно-белых фотографий, в большей степени вырезанных из газет, и бриллиантов, белого золота, создает инструментарий провокационного поля.

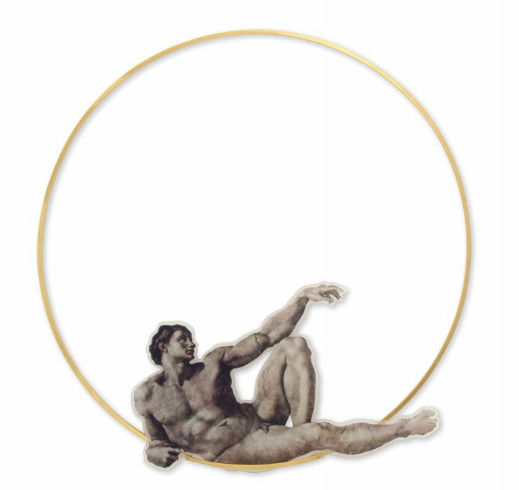

Гийс Баккер, Грег Луганис (1986 г.) / Адам (1988 г.)

Гийс Баккер, брошь «Селини с мячом» (Cellini With Ball Brooch) (1998 г.) / Гийс Баккер, брошь «Язык» (The Tongue Brooch) (1985 г.)

Украшение как художественное выражение: 1.3. Провокация

Провокативный элемент в ювелирном искусстве XX становится последствием развития функционального и коммуникационного поля. Провокация здесь рассматривается с точки зрения способности искусства создавать абсолютно новые смыслы и формы, не зацикленные сами в себе, возможность создавать визуальный контекст актуальной окружающей действительности с помощью уже существующих средств выразительности всех искусств сразу, при этом переосмысляя или ломая эти средства.

Момент, когда украшение не ограничивается рамками ювелирного искусства и становится арт-объектом, имеющим свой собственный язык, не похожий ни на какой другой больше. Украшение становится общественным медиумом: с провокацией рождается свобода интерпретации и возможность высказаться на любую тему или проблему через пластику ювелирного искусства.

Д. Дидур, колье «Медаль за бесчестье» (1983 г.) / Геннадий Быков, брошь из серии «Бионика» (1998 г.)

Юта Паас-Александрова, нагрудное украшение «Кружево» (1967 г.) / Вера Чернова, комплект «Лагуна»: гривна, брошь (1991 г.)

Александр Колдер, брошь из стальной проволоки (1945 г.)

Владимир Наумов, броши из серии «Следы» (1996 г.) / Вера Поволоцкая, брошь (1990-е г.)

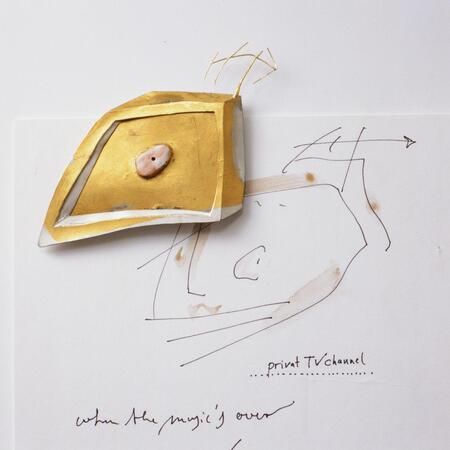

Манфред Бисхофф, кольцо «Соломон» (Solomon) (1993 г.) / брошь «Приватное ТВ» (Privat TV) (1986 г.)

Провокация в большинстве своем не принята обществом или попросту нереализуема в массовом производстве, провокация противостоит общественным вкусам и принимает любое мнение.

Победа над исторической эстетикой ювелирного искусства, которая предполагала произведение только «красивого», ценного материально, дает основу для перформанса и полемики. Украшение может обращать внимание на политику, экологию, социальный и культурный контекст, поднимать проблему не становясь ее решением, а лишь актуализируя ее значимость, предоставлять свободу выбора мнения зрителю.

Гийс Беккер, колье «Двойной подбородок» (Double Chin Necklace) (1985 г.) / колье «Александра» (Alexandra) (1977 г.)

Гийс Беккер, плечевое украшение (Shoulder Piece / Halskraag met sluiting) (1967 г.) / Плечевое украшение (Shoulder Piece / Halskraag) (1967 г.)

Гийс Беккер, браслет «Круг в круге» (Circle in Circle bracelet) (1967/2024 гг.)

Заключение

Ювелирное искусство на протяжении XX века эволюционировало на фоне исторических сдвигов, социальных и культурных изменений, технологического прогресса. Постепенно были разрушены исторические нормы и границы между ремеслом и высоким искусством: художники переосмыслили саму сущность украшения, введя его, как и многие другие искусства, в постмедиальное пространство и адаптировав зрителя к такому контексту бытования украшения.

Ювелирное искусство XX века как бы впитало все существующие художественные языки и подходы, а потом сформировало собственный, похожий на все и ни на что одновременно.

Сфера ювелирного искусства становится демократичной и доступной, что также делает возможным становление этого искусства универсальным и приемлемым для каждого.

Таким образом, ювелирная практика XX века оказывается обречена на кардинальные изменения: язык искусства становится многоголосым, функция усложняется, смысловое поле — открыто и подвижно, что несомненно образует фундамент для трансформации в XXI веке.