III. Новое после конца новизны: что дальше?

В предыдущих двух главах мы последовательно разобрали исторические и структурные основания цикличности моды.

Наглядно стало ясно, что цикличность — не следствие «ленивого» дизайна, а симптом культурной среды, описанной Джеймисоном [7] как культурная логика позднего капитализма: эпохи, в которой стиль становится системой знаков, самореференцией, архивом, который перелистывают быстрее, чем создают. Также, было описано, как мода перешла от модернистской идеи постоянной инновации к постмодернистской модели бесконечной переработки знаков, в которой, по Борису Гройсу [28], новое существует лишь как эффект переназначения старых форм, а не как радикальное изобретение.

Однако до сих пор мы говорили преимущественно о логике — о том, почему мода утрачивает возможность порождать принципиально новые формы.

Финальная глава нужна для того, чтобы показать: мода не просто исчерпала идею новизны — она структурно приблизилась к состоянию, в котором новое как категория перестаёт функционировать. Здесь мы переходим к тому, что философы и культурные теоретики называют «пост-новым» (Гройс) [28], «слабой современностью» (Андреа Бранзи) [10], «призрачным будущим» (Марк Фишер) [23] и «утомлённой культурой» (Бюнг-Чуль Хан) [29]. Эти концепты дают ключ к пониманию того, что происходит с модой: она существует не после новизны, но после самой идеи возможности нового. Это не кризис вкуса — это трансформация культурного времени.

Финальная глава ставит задачу: наглядно показать, что современная мода движется не вперёд, а внутри ограниченного набора форм, — и что ускорение циклов привело к сжатию горизонта, в котором новое больше не появляется.

Мы перейдём от абстрактных теорий к визуальным примерам: к сокращающемуся разрыву между эпохами; к одновременности десятилетий в одном сезоне; к обратной связи между переработкой и исчерпанием; к тому, что современные коллекции всё чаще напоминают работу с «банком архетипов», а не с изобретением новых структур.

Таким образом, завершающая глава — это не просто вывод, а демонстрация «конца новизны» в действии. Именно здесь становится видно, что мода не умирает — но её будущее становится всё более призрачным, всё более ретро-футуристичным (в смысле Фишера) [23], всё более основанным на архивах, реставрациях, ремейках и бесконечном возвращении того, что уже было. Это финальный жест исследования: показать, что мода в XXI веке живёт в режиме пост-нового — и что в условиях такой культуры её циклы неизбежно замыкаются.

III. i. Сокращающийся разрыв между эпохой и её ремейком

Если классическая мода XIX–XX века ещё сохраняла относительно «медленный» ритм — когда силуэты и стилистические коды могли доминировать десятилетиями, — то во второй половине XX и особенно в XXI веке мы наблюдаем устойчивую тенденцию: разрыв между историческим стилем и его ремейком постоянно сокращается.

Исторически ремейки работали с дистанцией порядка полувека: стили 1920-х возвращались в 1970-х, эстетика 1930–40-х — в 1980-х. В терминах Фредрика Джеймисона [7], это соответствовало логике постмодернистского пастиша: прошлое становилось стилистическим ресурсом, который можно цитировать на безопасной, достаточно большой временной дистанции — как уже завершённую, «закрытую» эпоху. Поздний капитализм, по Джеймсону, превращает историю в бесконечный архив стилей, доступных для немедленного употребления; мода оказывается одним из главных медиаторов этого процесса.

Halston. 1976 // Calvin Klein. 1994 // Miu miu. 2025.

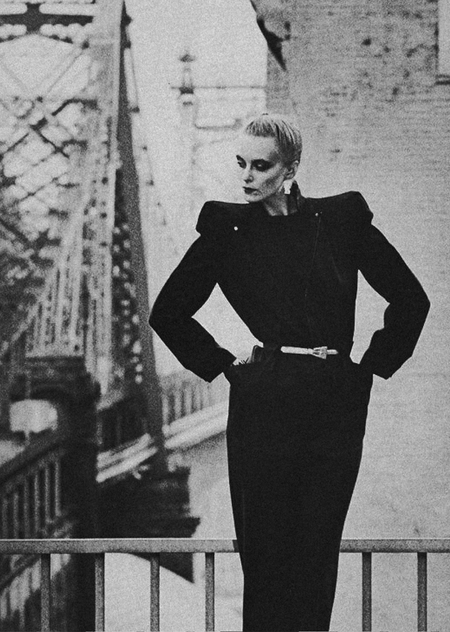

Thierry Mugler. 1980 // Balmain. Коллекция осень 2009 // Balenciaga. Коллекция осень 2023.

Helmut Lang. Коллекция осень/зима 1997 // Céline. Коллекция весна 2013 // Prada. Коллекция весна/лето 2023.

Сегодня эта логика сохраняется, но темп радикально меняется. Вместо пятидесятилетнего интервала возникают двадцати-, десяти- и даже восьмилетние циклы. Эстетика 1990-х ревитализируется уже в начале 2010-х, затем во второй половине 2010-х и снова — в 2020-х; Y2K, едва успев стать объектом ретроспективного интереса, почти мгновенно переизобретается несколько раз подряд. Вещи прошлого перестают принадлежать «тогда» и начинают функционировать как постоянно доступный ресурс «здесь и сейчас».

В визуальном ряду это проявляется через серии сопоставлений: силуэт 1970-х, ремиксованный в 1990-х и вновь в 2020-х; узнаваемые силуэты из 80-х, возникающие через 30, а потом через 15 лет; минимализм 1990-х, повторённый в 2010-х и ещё раз — практически без изменений — через десять лет.

Разрыв времени перестаёт быть гарантией новизны: между оригиналом и ремейком уже нет радикального изменения контекста, которое могло бы породить качественно новую форму. Бодрийяр называл это переходом от исторического к «операциональному» времени: прошлое больше не воспринимается как чужое, оно функционирует как бесконечно модифицируемый набор симулякров. В такой ситуации новый модный цикл означает не появление иной формы, а ещё одно прохождение по уже известной траектории, но в ускоренном темпе.

III. ii. Одновременность эпох: метахроническое время моды

Если сокращение интервалов ещё можно было бы интерпретировать как «ускорение прогресса», то следующий симптом отменяет саму идею линейного движения. В одном и том же сезоне сегодня сосуществуют коды нескольких десятилетий: силуэты 1970-х, плечи 1980-х, минимализм 1990-х, низкая посадка и декоративность начала 2000-х — всё это присутствует одновременно, в одном визуальном поле.

Сабато Де Сарно для Gucci. Коллекция весна/лето 2024.

С точки зрения Бруно Латура [27], который убеждает, что «мы никогда не были модернами», это — проявление нелинейной, сетевой темпоральности: современность больше не отделяет себя от прошлого, а сосуществует с ним.

Для моды это означает переход от модели «последовательной смены эпох» к режиму метахронизма, когда различные временные пласты не выстраиваются в линию, а наслаиваются и перекрещиваются. Один и тот же сезон становится своего рода палимпсестом, где 1960-е, 1980-е и 2000-е читаются одновременно.

Марк Фишер [23] описывает эту ситуацию через понятие hauntology — «призрачного» времени, в котором неосуществившиеся будущие и уже завершённые прошлые формы возвращаются как фантомы. В модной системе это ощущается буквально: подиум превращается в пространство, населённое «призраками» нескольких эпох, среди которых невозможно выделить одну доминирующую. Мы видим не «моду 2020-х», а конфигурацию разных времён, собранных на одной сцене.

Визуально эта одновременность становится особенно очевидной в подборках одного сезона: в одной коллекции соседствуют трикотажные комплекты, отсылающие к 1970-м, острые плечи и глянец 1980-х, «чистые» линии 1990-х и low-rise/мини-силуэты Y2K.

Матье Блази для Bottega Veneta. Коллекция весна/лето 2023.

Миучча Прада и Раф Симонс для Prada. Коллекция осень/зима 2023.

Энтони Ваккарелло для Saint Laurent. Коллекция осень/зима 2019.

Ключевой момент здесь в том, что мода теряет собственную «дату». Она перестаёт маркировать конкретный исторический момент и превращается в интерфейс, через который разные времена могут быть активированы и переиграны. Именно эта одновременность подрывает идею прогресса: если все времена присутствуют «сразу», то движение вперёд становится невозможным — двигаться просто некуда.

III. iii. Ускоренная ротация: предельное сжатие цикла

Особенно ясно логика ускорения и самоповтора проявляется в истории массовых эстетик, сформировавшихся на рубеже тысячелетий и в первой декаде XXI века. Если в классических ретро-циклах прошлого между оригиналом и его возвращением проходили десятилетия, обеспечивая необходимую историческую дистанцию, то в современной моде повтор возникает настолько быстро, что две версии одного и того же стиля могут сосуществовать в пределах биографического опыта одного поколения. Мода начинает воспроизводить не прошедшие эпохи, а недавнее прошлое, не успевшее стать историей. Тем самым само понятие «возвращения» теряет смысл: стиль не исчезает, чтобы вернуться — он мгновенно превращается в материал для новой ностальгии.

Blumarine. Кампэйн осень/зима 2000.

Blumarine. Кампэйн весна/лето 2001.

Наиболее показательным здесь является кейс Y2K, эстетики, чей первый пик пришёлся на 1999–2004 годы. После периода активного забывания в 2010-е — времени, когда нулевая эстетика воспринималась как наивный и даже «стыдный» остаток старой эпохи — эта же стилистика возвращается в 2020-е почти в неизменном виде: низкая посадка, блестящие ткани, асимметричные топы, мини-юбки, клубный глянец. Но главное — не тривиальное повторение форм, а то, что этот возврат происходит слишком рано, через два десятилетия, когда культурная память о стиле ещё свежа. Y2K активируется как своего рода «призрачный остаток» недавнего прошлого, а не как архивный материал.

Dior. Кампэйн осень/зима 2000.

Никола Бродиньянни для Blumarine. Коллекция весна/лето 2022.

Однако Y2K — лишь первый симптом более широкой динамики. Сокращение временного разрыва становится закономерностью, и последующие эстетики показывают, что этот цикл может сжиматься почти вдвое. Эстетика indie sleaze, возникшая в 2006–2012 годах — эпоха флэш-фотографии, рваного денима, смоки-айз, алкоголичных маек и хаотичной клубной телесности — возвращается уже в 2022–2024 годах, всего через десять–двенадцать лет после своего первоначального существования. Этот разрыв слишком мал, чтобы функционировать как ретро; скорее, речь идёт о цифровой реанимации визуального языка, который не успел стать прошлым.

Эди Слиман для Dior Homme. Коллекция осень/зима 2005.

Оливье Рустен для Balmain. Коллекция весна/лето 2011.

Тейлор Момсен на концерте Bon Jovi. 2010 // Кейт Мосс и Пит Доэрти на фестивале в Гластонбери. 2005 // Эми Уайнхаус на стадионе для крикета «Олд Траффорд». 2007.

Изабель Маран для Isabel Marant. Коллекция осень/зима 2025.

Шон Макгирр для Alexander McQueen. Коллекция весна/лето 2025.

Ещё более показательно развитие гранжа, чья траектория демонстрирует множественные, всё более сжатые циклы повторения. От оригинального гранжа начала 1990-х к его ремедиации 2013–2015 годов проходит примерно двадцать лет; но следующая волна — 2023–2024 — возникает уже через десять лет. Гранж буквально удваивает собственный цикл.

Марк Джейкобс для Perry Ellis. Коллекция весна1993 // Наоми Кэмпбелл и Кристен Макменами. Съёемка для Vogue. Декабрь 1992. Фотограф — Стивен Мейзел.

Дрис Ван Нотен для Dries Van Noten. Коллекция весна 2013 // Эди Слиман для Saint Laurent. Коллекция зима 2013 // Матье Блази для Bottega Veneta. Коллекция весна 2023 // Дэниел Ли для Burberry. Коллекц

Если выстраивать эти процессы последовательно 1999–2004 → 2020–2024 (Y2K); 2006–2012 → 2022–2024 (indie sleaze); 1992–1997 → 2013–2015 → 2023–2024 (гранж) — становится очевидно, что временной цикл буквально сокращается вдвое на каждой итерации.

Модному тренду становится недостаточно времени, чтобы исчезнуть: он не успевает стать «прошлым», прежде чем возвращается как «возвращённое».

Эта динамика соответствует тому, что Бюнг-Чуль Хан [29] описывает как культуру перенасыщения и выгорания, где субъекты живут в непрерывном режиме стимуляции. На уровне моды это означает утрату способности выдерживать длительность: тренд больше не проходит путь становления, расцвета и забвения; он сразу превращается в сырьё для переработки, в потенциальный ремикс. Настоящее становится настолько тонким, что прошлое и настоящее сливаются в единый массив, где каждая форма существует как временная, хрупкая и заранее готовая к повторному использованию.

С точки зрения Бориса Гройса [28], который пишет о «конце новизны», этот процесс отражает фундаментальную инверсию культурного механизма: теперь не мода записывает своё прошлое в архив, а архив диктует моде её будущее. Архив предшествует опыту — стиль не успевает прижиться, чтобы стать событием, он сразу попадает в режим цитирования. Мода перестаёт быть движением от изобретения к документированию; она превращается в саморепродуцирующийся архив, который непрерывно перенастраивает собственные комбинации, не имея доступа к действительно новому.

В этом смысле ускоренная ротация не просто демонстрирует, что тренды возвращаются быстрее. Она показывает, что модное время стало сжатым до такой степени, что утратило различие между теперь, недавно и когда-то: всё становится равноудалённым, всё может быть возвращено, всё может быть повторено — и потому новое перестаёт быть возможным не как технологическое достижение, а как временная структура.