I. Конец новизны

I. i. От прогресса к симулякру

История моды XX века начинается с веры в будущее. После войн и революций она становится не просто частью культуры, а её самым динамичным механизмом — лабораторией прогресса, где утопии обретают материальную форму. Мода визуализирует модернистскую мечту: каждый сезон — новый мир, каждый силуэт — обещание перемен. Она не изображает историю — она надевается на тело, превращая человека в носителя исторического времени.

Christian Dior. Коллекция «New Look». Весна/лето 1947.

Alexander McQueen. Платье, окрашенное спреем. Весна/лето 1999. // Prada. Проект «Timecapsule Drop № 13». 2021. // Демна Гвасалия для Vetements. Образ № 15. Осень/зима 2017.

Однако со временем этот импульс самообновления превращается в ритуал. Новое перестаёт быть движением вперёд — оно становится перформансом самого обновления. Модернистская вера в прогресс сменяется постмодернистским осознанием того, что каждое «завтра» уже увидено. Понятие оригинальности растворяется в механизмах воспроизводства — в копии, в циркуляции образов, в игре знаков. Мода, когда-то создававшая будущее, начинает симулировать его остаточный свет.

Эта подглава рассматривает, как визуальные формы моды — от утопического дизайна послевоенного модернизма до иронической самоцитаты постмодерна — фиксируют трансформацию понятия «нового». Через сопоставление коллекций Dior, Cardin, Courrèges, Westwood, Gaultier, Galliano, Margiela, Vetements и Balenciaga показывается, как от оптимизма прогресса культура приходит к режиму симуляции: от изобретения к репродукции, от утопии к ностальгии.

Для моды этот переход не означает упадка — скорее, смену функции. Если в середине века она служила языком будущего, то к концу века становится архивом и цитатой, переосмысляющей сам опыт новизны. Так возникает фигура симулякра — знака, оторванного от оригинала, который тем не менее сохраняет силу присутствия. Именно в этой парадоксальной зоне — между реальным и репликой, вдохновением и переигрыванием — рождается новый порядок вещей, где прогресс существует только как цитата о самом себе.

Christian Dior. Коллекция «New Look». Весна/лето 1947. // Christian Dior. Коллекция «New Look». Весна/лето 1947.

Christian Dior. Коллекция «New Look». Весна/лето 1947. // Christian Dior. Коллекция «New Look». Весна/лето 1947.

Ребекка Арнольд в книге Fashion, Desire and Anxiety [1] описывает послевоенную моду как «психологический акт восстановления»: после войны тело и одежда становятся символами возвращения контроля над жизнью. Эта идея особенно ярко проявляется в показе Dior «New Look» (1947). Мягкая линия талии, округлые плечи, длина юбки, щедро расходуемая ткань — всё это создаёт образ порядка и изобилия после лишений и восстанавливает разрушенную архитектуру тела. Dior не просто «возрождает женственность» — он визуализирует новую структуру мира, где ткань становится метафорой стабильности.

Арнольд связывает этот момент с необходимостью вернуться к телесной форме после войны — к восстановлению визуального языка комфорта, гармонии и «естественности». В этом контексте новизна не равна изобретению: она означает очищение, попытку заново собрать разорванную ткань истории.

Через два десятилетия эта идея превращается в утопию будущего. У Пьера Карден и Андре Курреже тело становится символом технологического прогресса. Как пишет Валери Стил в Fifty Years of Fashion [2], 1960-е годы принесли в моду «научный оптимизм» — веру в то, что дизайн способен сконструировать новый мир. Белый цвет, геометрия, пластик, зеркальные поверхности — эти визуальные коды создают ощущение стерильного будущего. Коллекция Cardin Cosmos (1966) — не просто футуризм, а проект социального идеала, где функциональность подменяет индивидуальность.

У Курреже тело буквально стандартизируется: женщины в его костюмах выглядят как части механизма. Как отмечает Кэролайн Эванс в Fashion at the Edge [3], это момент, когда мода впервые начинает «имитировать машины» — не внешне, а концептуально. Одежда становится частью производственной логики, а тело — элементом технологического интерфейса. Новое здесь уже не рождение, а конструирование.

André Courrèges. Съёмка для Vogue. 1963. Фотограф — Уильям Кляйн. // Pierre Cardin. Коллекция «Cosmos». Осень/зима 1967. // Pierre Cardin. Актриса Ракель Уэлч. 1970. Фотограф — Терри О’Нилл.

Pierre Cardin. Двухцветные платья из джерси с виниловыми сапогами. 1969. Фотограф — Ёси Такада.

Фэшн-теоретики середины века, такие как Элизабет Уилсон и Валери Стил, отмечают, что материал в моде всегда был не только техническим, но и символическим: ткань выражает идею эпохи. В послевоенные десятилетия синтетика становится метафорой будущего. В рекламе DuPont Nylon сияющая ткань не просто демонстрирует комфорт — она обещает новое тело, освобождённое от ограничений природы. Нейлон здесь не «материал», а знак научного века, в котором человек покоряет органическое.

Пако Рабанн превращает эту идею в радикальный манифест. Его металлические платья 1967 года воплощают эстетику постчеловеческого тела. Каролайн Эванс в Fashion at the Edge [3] пишет, что Рабанн создаёт «кожу из железа» — оболочку, лишённую мягкости и следов времени. Свет, отражаясь от металлических пластин, разрушает понятие телесности: человек становится отражением, поверхностью. В этих образах мода окончательно вступает в союз с утопией прогресса — но именно здесь рождается её двойник, симулякр. Синтетика, обещающая вечность, лишает вещь времени. Блеск заменяет присутствие, а материал перестаёт стареть — вместе с этим исчезает ощущение реальности. Мода создаёт иллюзию «нового» как состояния без возраста, где не существует прошлого, а значит, и подлинного настоящего.

К середине 1960-х мода всё больше работает не с телом, а с его образом. Кэролайн Эванс описывает этот процесс как «дегуманизацию красоты»: человек в моде перестаёт быть субъектом, превращаясь в элемент визуальной системы. На фотографиях Ричарда Аведона для Harper’s Bazaar модель становится частью идеальной композиции: белое пространство, отражающие поверхности, безупречные линии создают эффект лабораторной стерильности.

Те же принципы проявляются у Курреже. Его мода лишена интимности — тело заключено в пластик, как объект музейной витрины. Минимализм Курреже и его современников рифмуется с эстетикой промышленного дизайна и архитектуры: простые формы, стандартизация, устранение орнамента. В этом идеале чистоты, как отмечает Эванс, скрыта новая власть — власть визуального порядка, подменяющего живое разнообразие стандартизированным совершенством.

DuPont. Рекламный кампэйн нейлона. 1955. // Paco Rabanne. Металлическое платье. 1967.

Harper’s Bazaar. 1966. Фотограф — Ричард Аведон. // André Courrèges. Сапоги с пластиковыми вставками. 1967. // André Courrèges. Коллекция «Space Age». Модель Келли Уилсон. 1969. Фотограф — Берт Штерн.

Мода, обещая освобождение, создаёт форму дисциплины — тело как инструмент дизайна, лишённый индивидуальности. Именно в этой точке идея прогресса начинает оборачиваться холодной эстетикой безвременья, именно в этом напряжении рождается переход к постмодерну.

Vivienne Westwood. Коллекция Pirate. 1981. Фотограф — Дэвид Корио. // Vivienne Westwood. Коллекция Pirate. 1981.

Vivienne Westwood. Коллекция Pirate. 1981.

К началу 1980-х вера в линейный прогресс разрушилась, и когда модернистский проект исчерпал себя, мода перестала искать будущее — и обратилась к прошлому. Как пишет Валери Стил [2], «постмодернистская мода не отрицает историю, она использует её как материал». Vivienne Westwood в коллекции Pirate (1981) превращает костюм XVII века в ироничную реконструкцию. Это не подражание, а театрализация: вещи будто вынуты из архива и поставлены на подиум, чтобы сыграть роль.

Гальяно для Dior (SS 2000) доводит этот принцип до предела: подиум превращается в гипертекст, где эпохи существуют одновременно. Здесь мода осознаёт себя как архив — она не создаёт историю, а курирует её. Именно этот переход от изобретения к кураторству и определяет постмодернистскую логику моды.

Джон Гальяно для Christian Dior. Коллекция весна/лето 2000.

Джон Гальяно для Christian Dior. Коллекция весна/лето 2000.

Демна Гвасалия для Vetements. Футболка DHL. Коллекция весна/лето 2016.

Vetements в 2016 году переосмысливает эту архивность через иронию. Коллекция с футболками DHL превращает рабочую униформу в символ роскоши. Механизм симуляции становится очевидным: знак теряет первоначальное значение и начинает функционировать как эстетический объект.

Ранние показы Демны Гвасалии для Balenciaga и Vetements 2016–2017 годов продолжают эту игру. «Norm-corporate» — офисный стиль, костюмы, куртки — превращаются в иронический код, где корпоративная идентичность становится фетишем. Prada, в проектах вроде Timecapsule (2023), доводит эту тенденцию до институционального уровня: архив становится капиталом, временем можно владеть.

Все эти практики иллюстрируют новый режим моды — когда новизна больше не создаётся, а кураторски воспроизводится. «Новое» становится способом коммуникации, не отличимым от ремейка. Мода больше не производит будущее — она производит память о нём.

Демна Гвасалия для Vetements. Коллекция осень–зима 2017.

Демна Гвасалия для Vetements. Коллекция осень–зима 2017.

Демна Гвасалия для Balenciaga. Коллекция осень–зима 2016.

Prada. Проект Timecapsule. 2023.

Prada. Проект Timecapsule. 2023.

Prada. Проект Timecapsule. 2023.

От Dior до Balenciaga мода проходит путь от утопии к архиву. Если в середине XX века она выражала надежду на прогресс, то в XXI — ностальгию по его утрате. Но в этой трансформации нет поражения. Мода сохраняет живучесть именно потому, что умеет документировать время — не как движение вперёд, а как непрерывное возвращение. Современная мода не предлагает новое в буквальном смысле — она предлагает опыт узнавания, опыт повторного взгляда. Симулякр здесь не подделка, а форма памяти: в нём культура удерживает собственную историю, превращая копию в знак жизни после будущего.

I. ii. Усталость от прогресса

Во второй половине XX века мода наследует модернистскую установку на поступательное «завтра»: каждый сезон должен доказывать возможность нового языка формы. Но к рубежу веков эта логика ломается. «Новое» становится не итогом изобретения, а режимом производства — наращиванием частоты выпусков, дроблением календаря, мгновенной коммуникацией. Внутри индустрии ускорения «новизна» перестаёт быть событием и превращается в сервисную функцию: она поддерживает оборот, но не дополняет опыт.

Сдвиг виден прежде всего визуально. Вместо редких «пиковых» моментов (когда коллекция действительно меняла оптику) возникают потоки микрорелизов, коллабораций и «моментов внимания», живущих считанные дни. К середине 2010-х скорость впервые становится не просто контекстом моды, а её темой: сама структура показа и способ потребления становятся высказыванием.

Так, «see-now-buy-now» (покупка сразу после показа) институционализирует мгновенность как норму — показ превращается в точку продаж, а не в точку замысла. Эта перестройка не только меняет бизнес-модель: она перенастраивает взгляд зрителя. Мы перестаём ждать трансформации — мы ожидаем немедленной доступности. В этом месте рождается аффект усталости: когда обновление гарантировано по расписанию, оно перестаёт быть переживанием.

Эта подглава рассматривает усталость как эстетический и производственный эффект ускорения. Во-первых, на уровне процесса: как разрастание календаря и мгновенная монетизация внимания конвертируют «новизну» в рутину. Во-вторых, на уровне образа: как дизайнеры артикулируют выгорание средствами формы — мятой фактурой, «срывами» отделки, утилитарной защитной экипировкой, телесными перформативными жестами. В-третьих, на уровне аффекта: как зритель/носитель считывает не «радость новизны», а след перегрузки — усталость становится читаемым стилевым кодом.

Гипотеза — о цикличности моды как стратегии выживания после «конца новизны» раскрывается таким образом, что ускорение сращивает «сегодня» и «вчера» до неразличимости, и мода, чтобы сохранить движение, переключает стимул — с изобретения на переработку, с торжества на свидетельство. В этом контексте «усталость» — не ошибка системы, а её честный портрет.

Кристофер Бейли для Burberry. Коллекция see-now-buy-now. 2017.

То, что когда-то воспринималось как творческий акт, превращается в алгоритм. В индустрии моды новизна становится техническим процессом — серией автоматических обновлений. Беньямин в эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [5] писал, что с утратой ауры исчезает уникальность жеста. Именно это происходит с модой начала XXI века: показ перестаёт быть моментом откровения — он становится частью потока.

Формат see-now-buy-now, впервые запущенный Burberry и Tom Ford в 2016 году, символизирует эту автоматизацию. Коллекция появляется в тот же момент, когда её можно купить. Цикл производства и потребления схлопывается до одной точки. Новое больше не имеет длительности, не проживается — оно сразу тиражируется.

Prada SS2009 становится визуальным ответом на этот кризис. Помятые ткани, неровные силуэты, неидеальные лица — жест отказа от глянца как образа вечного обновления. По Беньямину, утрата ауры может вернуть вещи подлинность — Prada буквально визуализирует эту возможность: усталость как форма возвращённого реального.

Миучча Прада для Prada. Коллекция весна/лето 2009. Фотограф — Стивен Мейзел.

Миучча Прада для Prada. Коллекция весна/лето 2009.

Rick Owens. Коллекция весна/лето 2016. «Human Backpack».

Когда скорость достигает предела, усталость становится не дефектом, а стилем. Rick Owens SS2016 превращает физическое перенапряжение в образ: модели несут друг друга на плечах, образуя живые конструкции, где тело — и груз, и опора. Это не шоу ради шока, а буквальная метафора эпохи: культура несёт саму себя, выдыхаясь под собственным весом.

У AF Vandevorst SS1999 использованы перевязочные материалы, стерильные белые ткани и красные кресты — образ «лечебной моды», где одежда функционирует как оболочка восстановления. Как отмечает Ребекка Арнольд в Fashion, Desire and Anxiety [1], «современное тело ищет право на паузу»; у A.F. Vandevorst бинт становится не маркером травмы, а жестом защиты.

Ann Demeulemeester SS1997 делает уязвимость языком формы: прозрачные ткани, видимые швы, дыхание материала. Прозрачность становится не жестом соблазна, а признанием хрупкости.

A.F. Vandevorst. Коллекция весна–лето 1999. Локация. // A.F. Vandevorst. Коллекция весна–лето 1999. Рекламные материалы.

A.F. Vandevorst. Коллекция весна–лето 1999. Рекламные материалы.

Ann Demeulemeester. Коллекция весна/лето 1997.

Бауман в Liquid Modernity [8] писал, что современность — это «жидкое состояние», где всё находится в движении, но ничего не закрепляется. Мода выражает это через тело: оно перестаёт быть двигателем прогресса и становится экраном его износа.

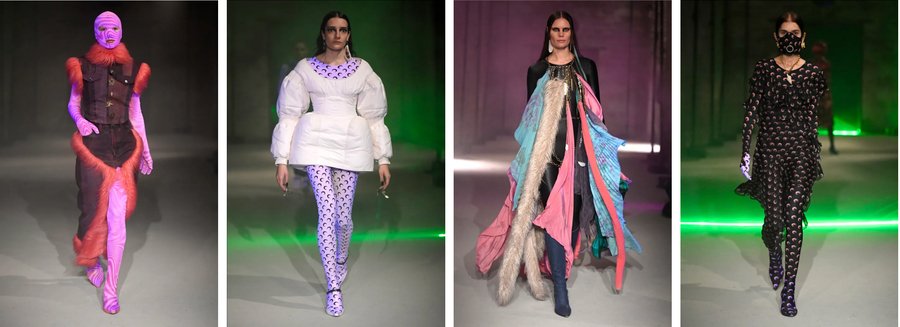

У Marine Serre FW2019 — маски, переработанные ткани, гибриды защиты и спорта. Это симптом эпохи, уставшей от собственного темпа. Тело закрывается, сжимается, защищается — оно больше не верит в возможность «нового».

В кампании Prada «Re-Nylon» возвращение культового синтетического материала 1980-х из переработанного пластика становится актом самоповтора. Это не инновация, а саморефлексия: прогресс оборачивается к себе, рециклируя собственные формы.

Беньямин писал, что «история всегда движется вперёд, но взгляд её обращён назад» [6]. В этих образах именно так и происходит: движение продолжается, но смысл уже в оглядывании.

Marine Serre. Кампэйн коллекции осень/зима 2019.

Marine Serre. Коллекция осень/зима 2019.

Prada. Проект «Re-Nylon». 2019.

Prada. Проект «Re-Nylon». 2019.

«Усталость от прогресса» — не кризис моды, а её диагноз времени. От Burberry и Tom Ford до Prada, от Vetements и Balenciaga до Rick Owens и Marine Serre — во всех этих примерах «новое» больше не конструирует будущее, а документирует истощение настоящего. Мода, уставшая от прогресса, превращается в хронику ускоренного времени. Она не спасает от выгорания — она его фиксирует. И в этом — честность постмодернистской моды: прогресс, исчерпавший себя, продолжает жить как эстетика усталости, как бесконечный повтор после конца новизны.

I. iii. Мода как зеркало культурной энтропии

В условиях, когда культура функционирует в режиме постоянного ускорения и перенасыщения, мода превращается в чувствительный индикатор энтропии — состояния, в котором различия растворяются, а формы теряют структурную глубину. Энтропия в этом контексте понимается не как хаос, а как снижение различимости, выравнивание визуальных и смысловых кодов, накопление шумовых элементов и фрагментов, циркулирующих без устойчивых связей. Мода фиксирует этот сдвиг особенно остро: она работает в тех же темпоральных режимах, что и цифровые медиа, и первой реагирует на утрату уникальности, нарастающую повторяемость и циклическую рекомбинацию образов.

Эта подглава необходима для подтверждения гипотезы, потому что именно через призму энтропии становится понятно, почему индустрия утратила возможность линейного движения вперёд и почему повтор, вариация и ремикс становятся её основными механизмами. Если в модернистской оптике прогресс понимался как последовательность изобретений, то сегодня «новое» утрачивает статус события и превращается в серийный режим.

В подглаве мы рассматриваем, как именно энтропия проявляется в моде. Нас интересуют четыре взаимосвязанных феномена: перенасыщение и визуальный шум — когда поток новизны выравнивает различия; фрагментация и гибридизация — когда монтаж эпох и кодов становится нормой формы; материальная энтропия — когда след, износ, руинированность и несовершенство превращаются в смысл; семиотический шум — когда логотипы и коллаборации утрачивают смысловое содержание, превращаясь в поверхность.

В данной главе акцент смещён на симптомы эпохи, то есть на то, как в моде проявляется культурное перенасыщение: через повторяемость жестов, эстетизацию следа, накопление знаков и утрату привилегии уникальности.

Энтропия объясняет саму необходимость этих механизмов: когда культура достигает точки перегрева, мода начинает жить не изобретением, а переработкой — и именно эта логика определяет её цикличное состояние.

Постмодернистская культура живёт в ритме избыточности. Как писал Липовецки, мода стала «империей эфемерного» [9] — обновление ради самого обновления, где скорость заменяет содержание. Этот принцип особенно ясно виден в показе Chanel FW2014 «Supermarket», где пространство подиума превращено в гигантский гипермаркет. Модели проходят вдоль стеллажей, заполненных сотнями одинаковых товаров. Это не декорация, а метафора индустрии — мода больше не производит редкие образы, она заполняет пространство собой. Зритель не может выделить «главный момент»: всё одинаково, всё мерцает.

В магазинах UNIQLO идея «нового» также выстраивается серийно. Стена из сотен футболок UT выглядит как пиксельный экран, где каждый принт — маленький сигнал в потоке. Визуально это даже не экспозиция, а диаграмма ускорения: мода как интерфейс. В этом смысле UNIQLO работает как бесконечная сетка новизны без ауры.

Показы Dolce & Gabbana Alta Moda демонстрируют ту же усталость от изобилия. Сотни нарядов, исторические отсылки, барочная перегрузка деталей — на уровне зрительного опыта всё сливается. Здесь эстетика заменяет смысл, а «уникальность» становится продуктом количественного накопления.

Эта визуальная плотность и есть симптом энтропии. Чем больше мода производит, тем меньше она говорит. Новизна теряет силу жеста и становится сервисом — обязательной процедурой в расписании.

Карл Лагерфельд для Chanel. Коллекция осень/зима 2014.

Карл Лагерфельд для Chanel. Коллекция осень/зима 2014.

UNIQLO UT. Кампэйн и мерчендайзинг, 2010-е годы.

Dolce & Gabbana. Коллекция Alta Moda. 2017-2025.

Dolce & Gabbana. Коллекция Alta Moda. 2017-2025.

Рей Кавакубо для Comme des Garçons. Коллекция Весна/Лето 1997. «Lumps and Bumps».

Если модернизм создавал цельные стили, то постмодерн собирает гибриды. Стиль больше не выражает идею, он фиксирует столкновение разнородных кодов. Джеймисон [7] называл это «пастишем» — соединением несоединимого, где ирония заменяет пафос.

Коллекция Comme des Garçons SS1997 «Lumps and Bumps» — один из радикальных жестов этого типа. Тело модели деформируется мягкими вставками, силуэт становится чуждым и неоднозначным. Здесь нет гармонии, есть пластика столкновений. Ткань превращается в карту внутреннего беспорядка — буквально в топологию энтропии.

У Sacai FW2016 эта стратегия приобретает более повседневный масштаб. Бомберы сшиты с кружевными платьями, пиджаки — с юбками из органзы. Два противоположных языка сливаются в новую систему. Дизайнер Читосе Абе использует принцип конструктивного коллажа: шов становится смысловым актом, соединением фрагментов эпох.

Кампании Y-3, созданные Йоджи Ямамото и adidas, визуализируют другую грань гибридности — соединение утилитарности спорта и кутюрной драпировки. Здесь работает логика, о которой писал Андреа Бранзи [10]: «слабая модерность» как способ жить в состоянии разомкнутости. Эти коллекции не утверждают стиль, а показывают сам процесс соединения несовместимого. В этом смысле гибрид — не хаос, а новая форма порядка, родившаяся из культурного износа.

Рей Кавакубо для Comme des Garçons. Коллекция Весна/Лето 1997. «Lumps and Bumps».

Читосе Абе для Sacai. Коллекция осень/зима 2016.

Y-3. Кампэйн осень/зима 2008. Фотограф — Марио Сорренти // Весна/лето 2009. Фотограф — Крэйг Макдин // Осень/зима 2011. Фотограф — Аласдер Маклеллан // Весна/лето 2012. Фотограф — Кольер Шорр.

Y-3. Кампэйн весна/лето 2010. Фотограф — Аласдер Маклеллан. // Y-3. Кампэйн осень/зима 2005. Фотограф — Мэтт Джонс. // Y-3. Кампэйн весна/лето 2007. Фотограф — Марио Сорренти.

Когда культура устает от избыточности, взгляд смещается на след. Вещь перестаёт быть знаком совершенства и превращается в носитель времени. Это движение от эстетики чистоты к эстетике опыта.

Helmut Lang в конце 1990-х создаёт серию «Painted Denim»: джинсы, покрытые пятнами краски, выглядят как результат физического труда. Краска не декорирует, а фиксирует процесс. Здесь рождение вещи — не в фабричном цикле, а в жесте. Мода впервые говорит языком следа, как Беньямин [5] — языком «ауры», где ценность рождается из уникальности прикосновения. Golden Goose доводит этот приём до гротеска. Кроссовки продаются «уже поношенными»: царапины и пыль нанесены вручную. Вещь как будто прожила жизнь ещё до покупки. Эта эстетика усталости становится комментарием к культуре скорости: когда время течёт слишком быстро, его приходится симулировать.

Гленн Адамсон [11] писал, что в мире цифровой гладкости «рукотворный след» становится актом сопротивления. Мода возвращает себе телесность через дефект, создавая новую ауру — не уникальности, а износа.

Александр Маккуин в джинсах Helmut Lang. 1999 // Helmut Lang. Мужская коллекция весна/лето 1998 //Helmut Lang. Весна 1998. Классические Painter Jeans.

Golden Goose. Кеды Distressed Sneakers. Производство и кампэйны.

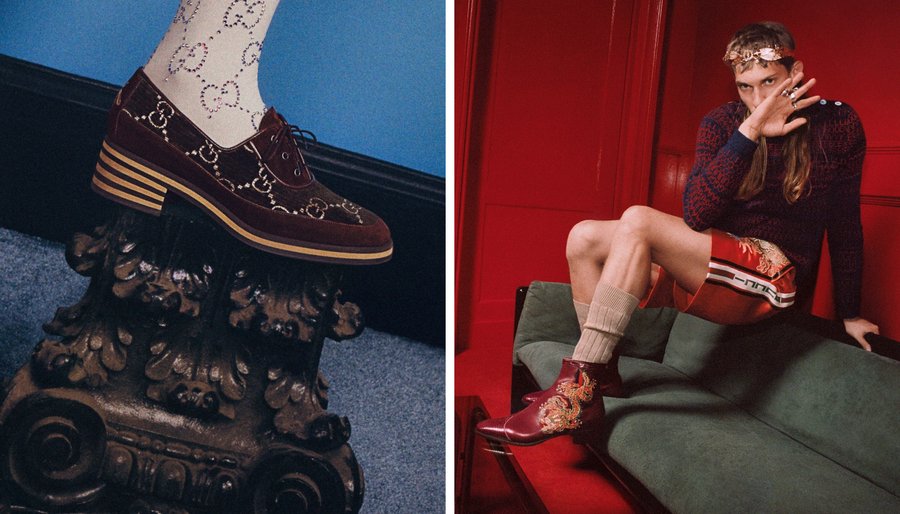

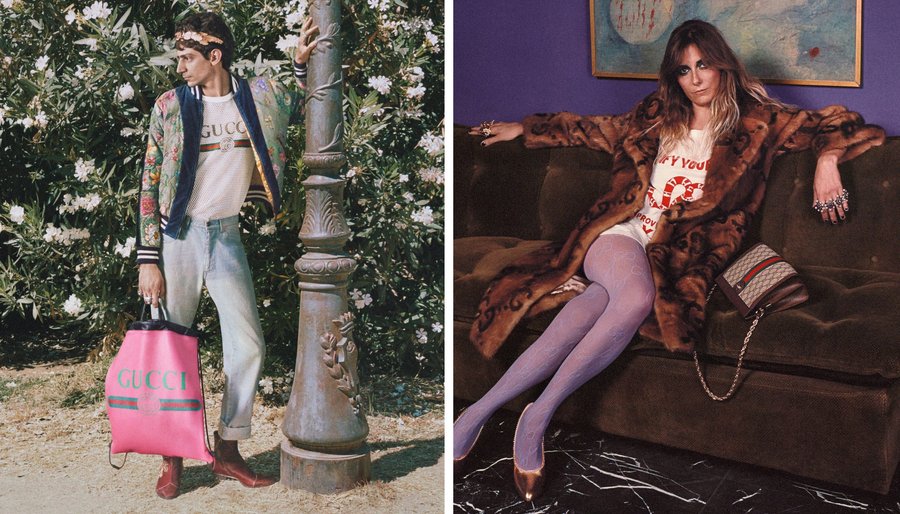

Алессандро Микеле для Gucci. Кампэйн круизной коллекции 2018. Фотограф — Мик Рок.

Когда всё превращается в коммуникацию, знак перестаёт нести сообщение. Мода конца 2010-х превращает логотип в орнамент — не символ, а поверхность. Это тот предел, где симулякр, по Бодрийяру [13], замыкается на себе.

В эпоху Alessandro Michele у Gucci логотип выходит из статуса марки и становится узором. Монограммы, повторённые повсеместно, превращают вещь в мантру бренда. Рекламные кампании подчеркивают это намеренно — в них предметы покрыты знаками, как если бы бренд говорил сам с собой. Коллаборация Louis Vuitton x Supreme 2017 года соединяет два мира — люкс и уличную культуру. Но результат не диалог, а зеркальное отражение: два логотипа, потерявшие различие, создают новый симулякр. Это не союз смыслов, а слияние брендов в чистом шуме. Off-White доводит игру до иронии. Кавычки «LOGO» или «SCULPTURE» превращают вещь в мета-комментарий. Знак не обозначает объект — он обозначает факт обозначения. Здесь сбывается то, о чём писал Барт[14]: мода — язык, который описывает сам себя. В этих примерах семиотический шум становится новым языком визуальности. Мода показывает усталость культуры, где знак больше не может не быть знаком, и тем самым фиксирует состояние мира, перегруженного самим собой.

Louis Vuitton × Supreme, коллаборация. Кампэйн коллекции осень/зима 2017. // Louis Vuitton × Supreme, коллаборация. Коллекция осень/зима 2017.

Virgil Abloh для Off-White. Серия кавычек. 2017–2019.

Через анализ культурной энтропии, логики симулякров, исчезновения ауры и постмодернистского «плоского времени» мы увидели, что кризис новизны не означает стагнации. Напротив, он задаёт новые условия функционирования моды. Система не останавливается — она переходит от утопии прогресса к техникам повторения: вариации, ремиксу, переработке и переназначению. Новизна, таким образом, не исчезает, а меняет свой статус: она переживается не как изобретение, а как эффект восприятия, возникающий внутри заранее известных форм.