II. Эпоха романтизма

II. Романтизм — упрощение нотационных систем и визуальная схематизация тела

В XIX веке, на фоне популяризации балета и других форм сценического танца, появляются более доступные и схематичные способы записи. Вместо сложных символов используются фигурки или стилизованные изображения человеческого тела, расположенные линейно (по принципу музыкального нотного стана или в одной строке). Эти методы подчеркивают форму, позу и направление тела, делая акцент на визуальное восприятие танца как целостной композиции. Визуальные схемы становятся инструментом как обучения, так и архивирования танцевальных форм, и отражают движение в более антропоцентричной и наглядной форме.

(рис. 1) Полин Дюверней в Ковент-Гардене, 1833-1838. / (рис. 2) Мадемуазель Фанни Эллслер. С литографии А. Лакоби.

→ Артур Сен-Леон — Стенохореография (1852)

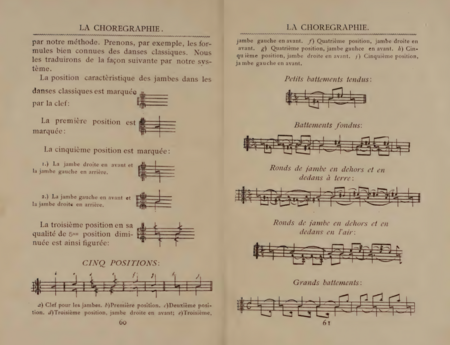

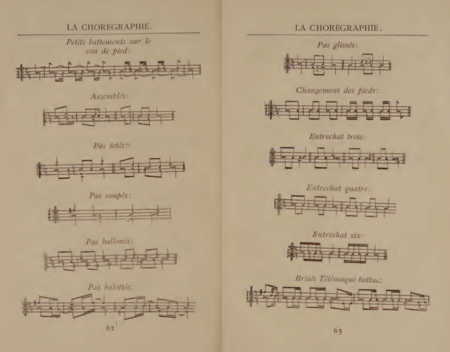

Сен-Леон приступает к созданию этой книги в условиях, когда танцевальные произведения, особенно балеты и придворные танцы, практически не имели надёжной письменной фиксации. Именно поэтому цель его книги — дать танцу письменную форму, создать универсальный язык танца, способный передавать произведения точно также, как нотная запись музыки. Сен-Леон был уверен в том, что без этого мастера танца вынуждены полагаться на память, устную передачу и, соответственно, терять точность.

«…то, что принято сегодня называть „хореографией“, на самом деле ею не является… Потому что, чтобы писать танец, требуется обязательно метод, как в музыке, где каждый звук имеет ноту»

— Артур Сен-Леон, «Стенохореография», [1, с. 12-14]

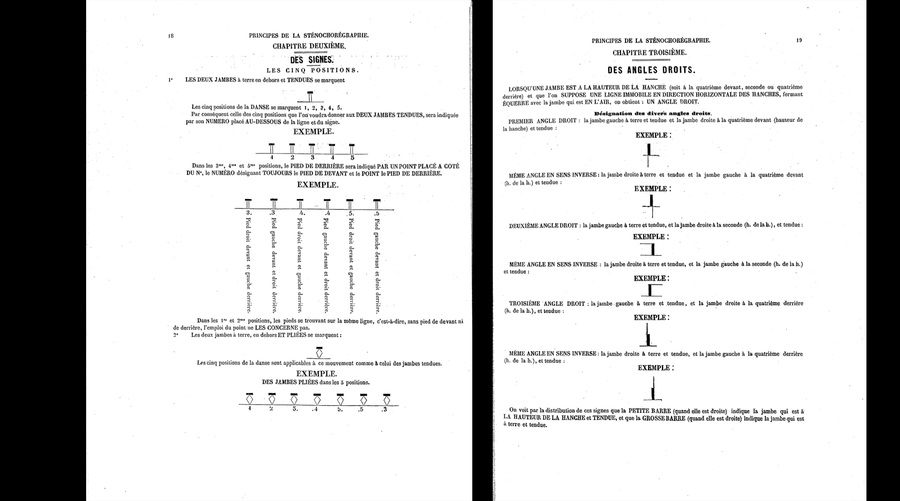

В отличие от эпохи барокко, Сен-Леон обращается к телу человека не как к геометрической фигуре, движущейся по заранее вычерченным линиям, а как к живому, пластическому механизму, обладающему внутренней динамикой. Если барочная нотация фиксировала траектории и узоры танца, то Сен-Леон стремился зафиксировать именно анатомию движения: положение ног, рук, корпуса, направление импульса, характер шага и его техническое исполнение.

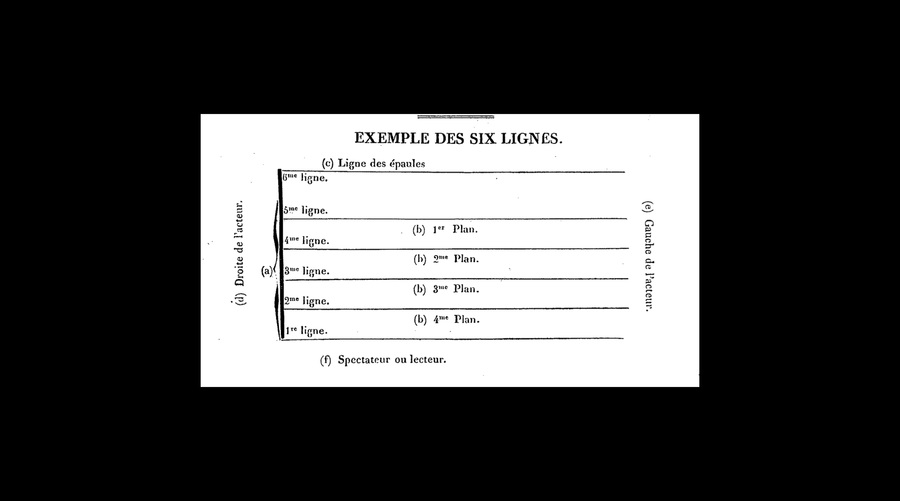

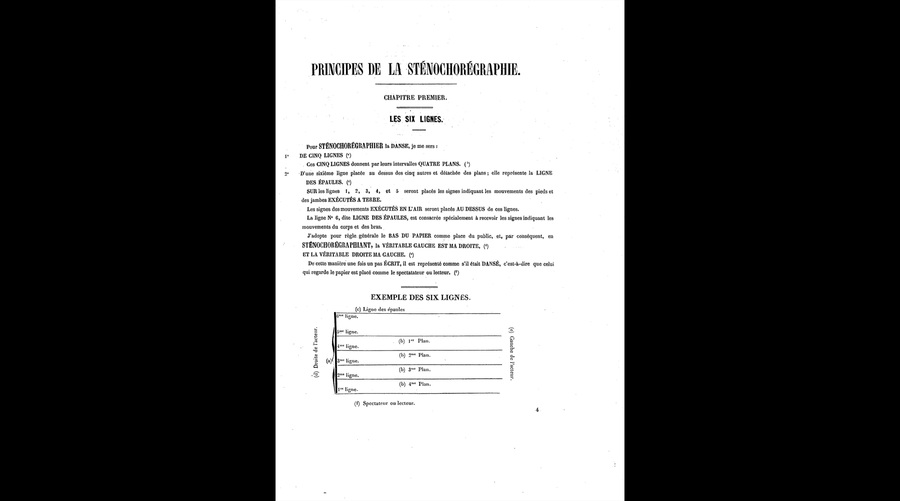

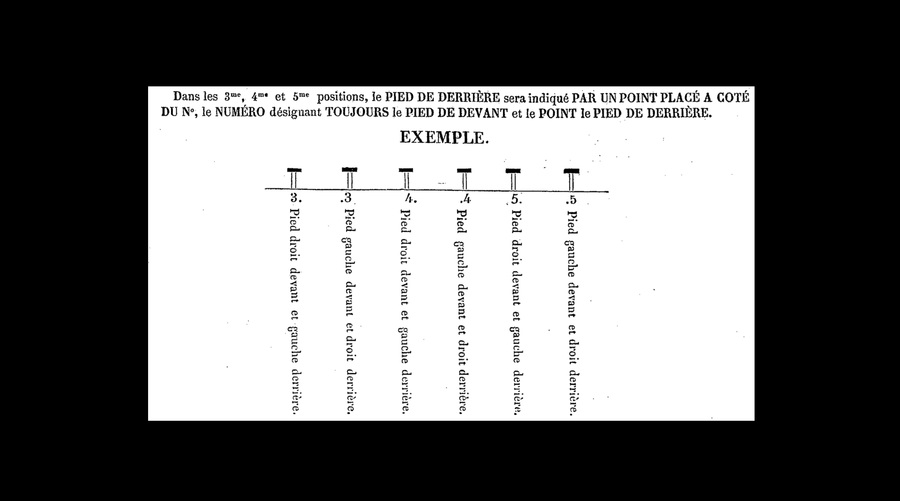

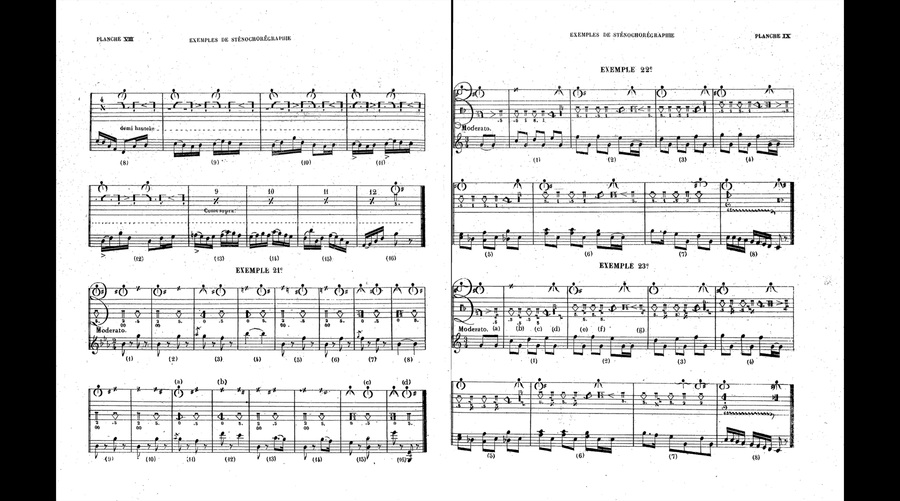

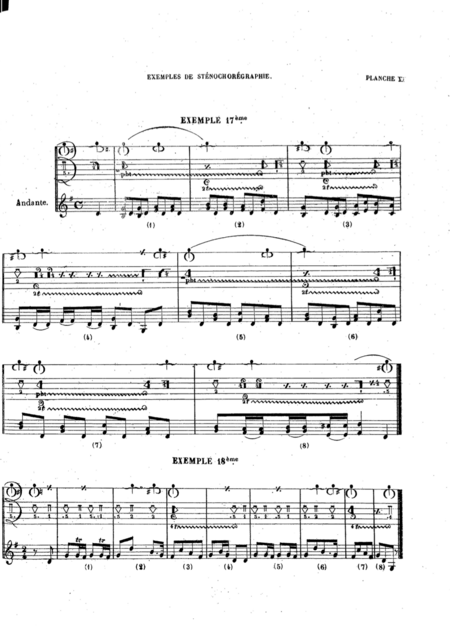

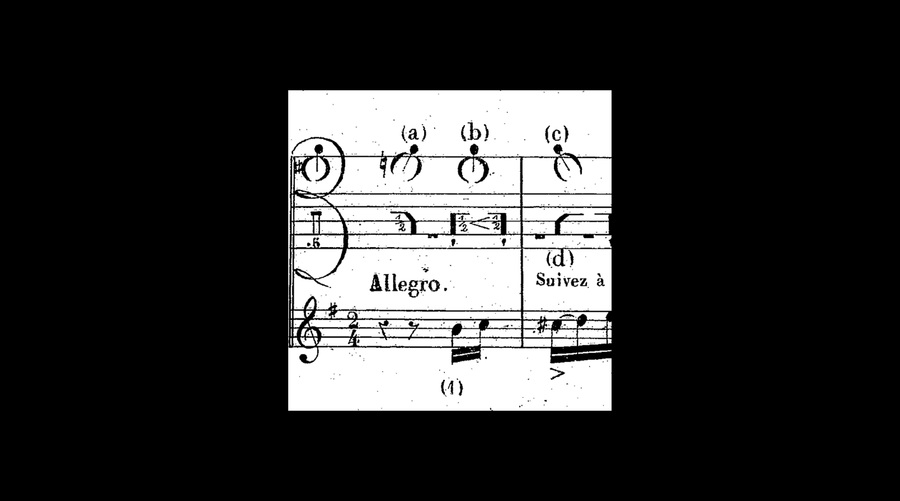

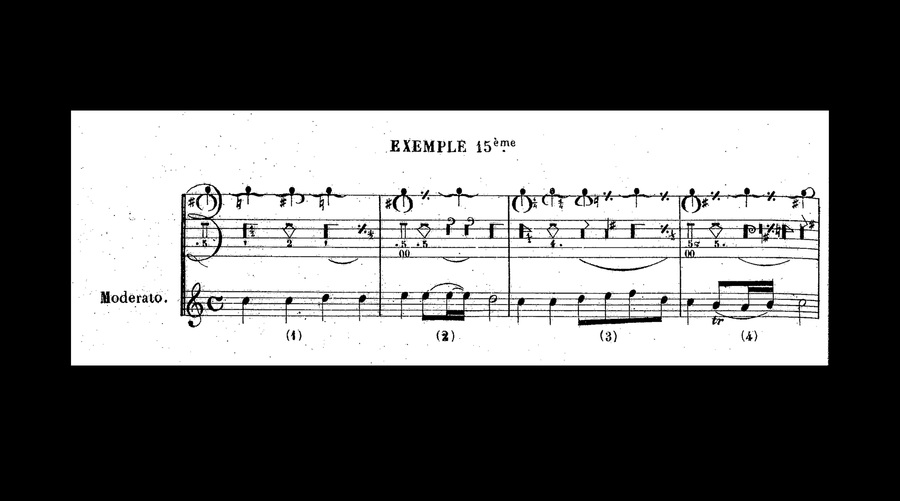

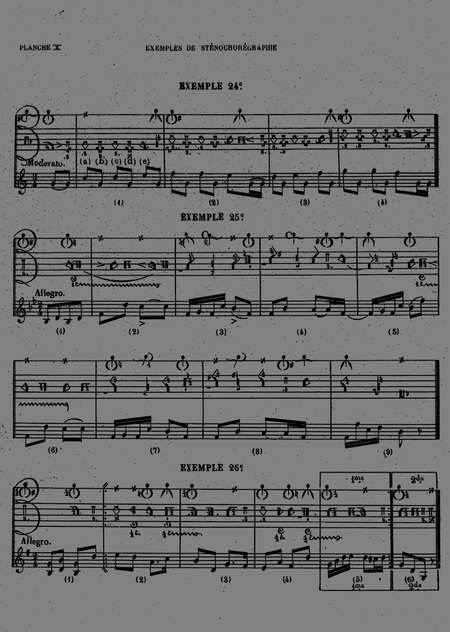

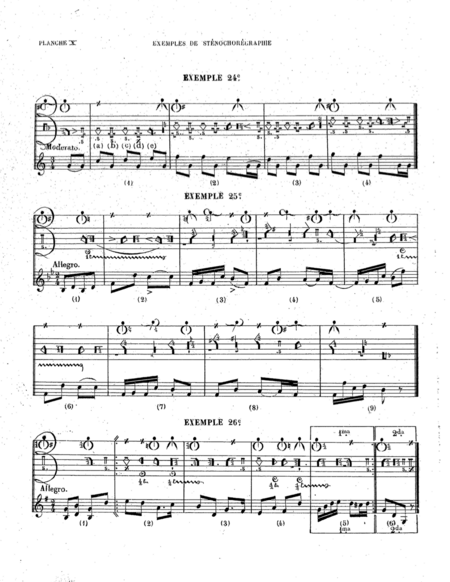

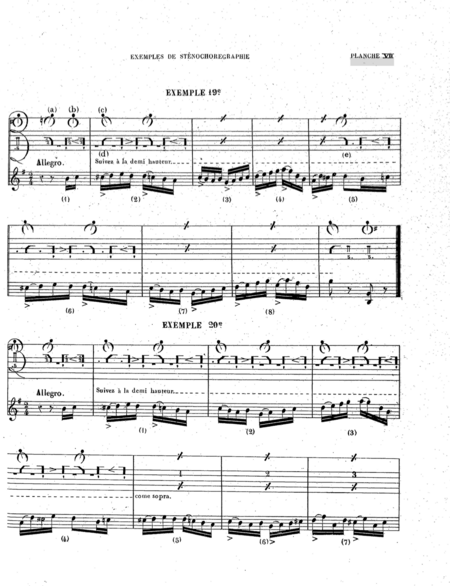

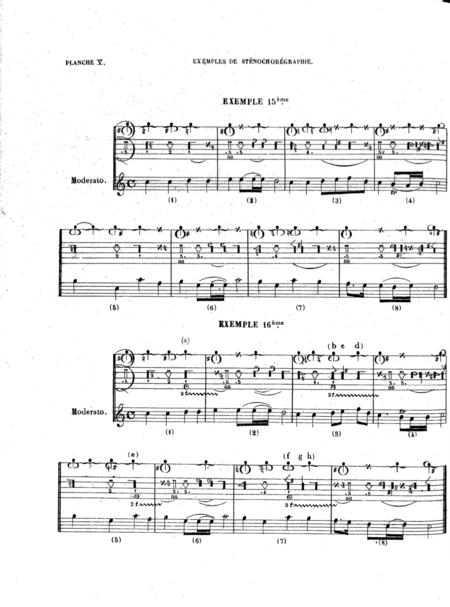

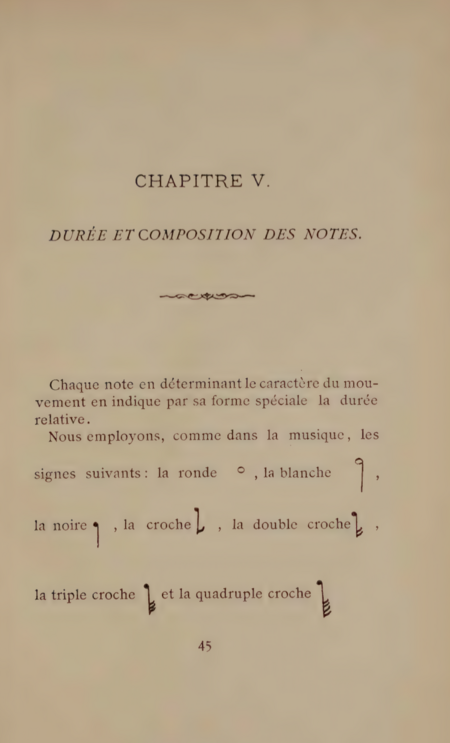

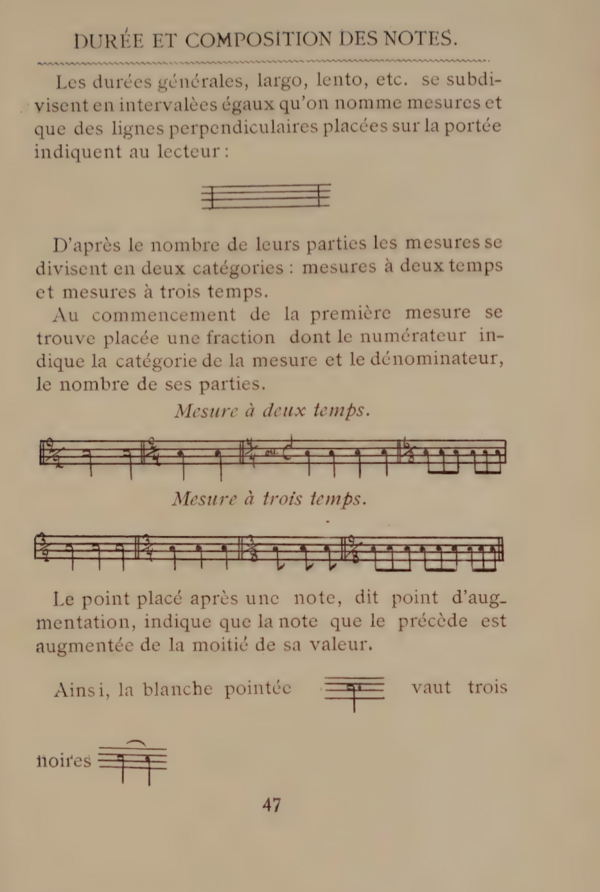

Для достижения этих целей Сен-Леон вводит 6 линий для записи танца: нижние линии фиксируют движение ног/стоп, верхняя — движение тела/рук/корпуса (рис. 3.1), подчёркивает необходимость соответствия движения музыке и длительности — каждый знак должен иметь «значение ноты», то есть указывает не только что двигать, но и сколько времени, а также он использует ориентацию схемы относительно публики: нижние линии рассматриваются как ближняя к залу часть, а верхние — как ближняя к исполнителю, что делает систему визуально интуитивной для чтения и воспроизведения.

(рис. 3.1) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 32/ (рис. 3.1) введенные 6 линий для записи танца (деталь)

(рис. 4.1) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 35 / (рис. 4.2) деталь

(рис. 5.1) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 34/ (рис. 6) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 35

В правом нижнем углу Сен-Леон (рис. х) выделяет варианты окончания музыкально-танцевальной фразы — «1ma» и «2da», то есть: 1ma = prima (первое окончание) 2da = seconda (второе окончание)

Это аналог первого и второго «куплета» / «концовки» в музыкальной нотации, когда танцор при повторе движения выполняет не ту же самую последнюю часть, а альтернативный вариант. Это дает нам визуально считать, что танец имеет повторяющуюся структуру: при повторе фразы танцор сначала исполняет первое окончание (1ma), затем при повторе — второе окончание (2da). Также Сен-Леон подчёркивает различия в финальной секции (положения стоп), которые нельзя потерять при чтении нотации.

(рис. 7) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 138/ (рис. 8) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 135

(рис. 7.2) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 138 (выделение окончания танца)

(рис. 8) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 138

Сен-Леон в своей графике вводит подписи о темпе движений, такие как умеренно (moderato), быстро (allegro), спокойно (adagio) и другие, чтобы точно передавать скорость и характер исполнения танца. Эти обозначения помогали танцорам понимать, с какой интенсивностью, плавностью или оживлённостью нужно выполнять движение.

(рис. 9) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 106-107

(рис. 10) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 106 (умеренно — moderato)/ (рис. 11) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 107 (быстро — allegro)

(рис. 12) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 104-105

(рис. 13 и 14) Артур Сен-Леон, «Стенохореография», 1852, с. 102-103

→ Альберт Цорн — Грамматика танцевального искусства и хореографии (1887)

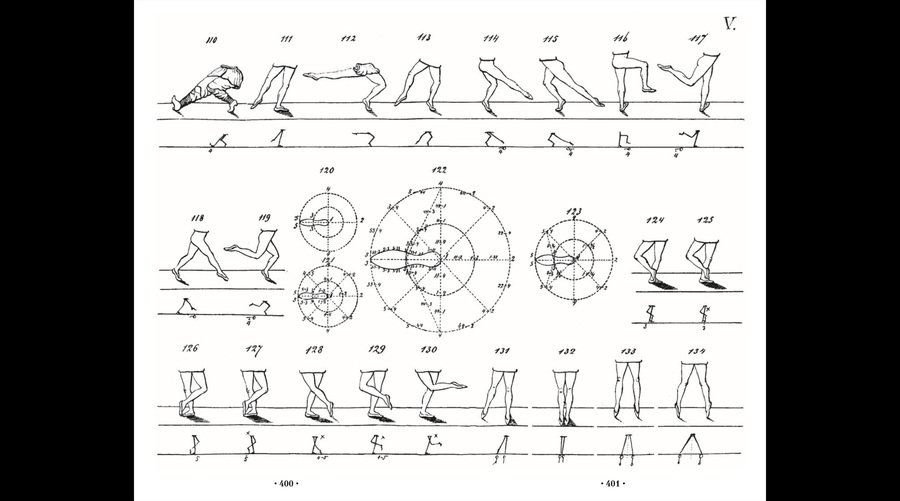

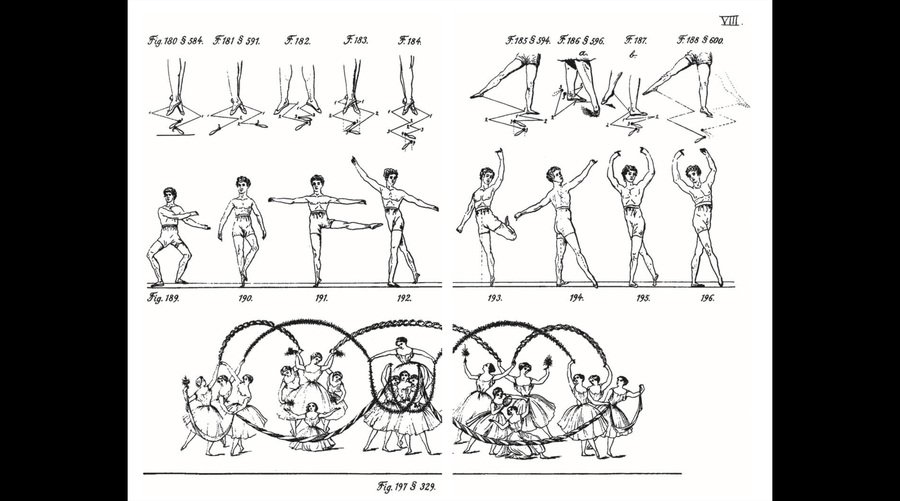

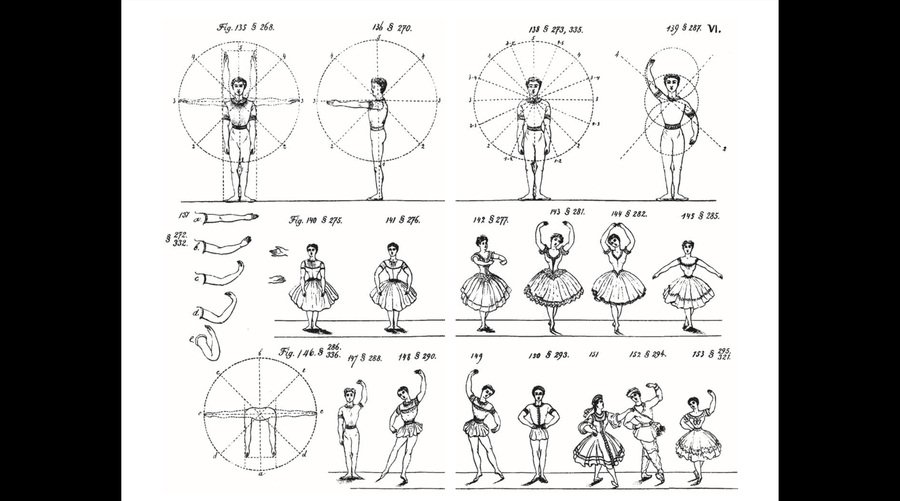

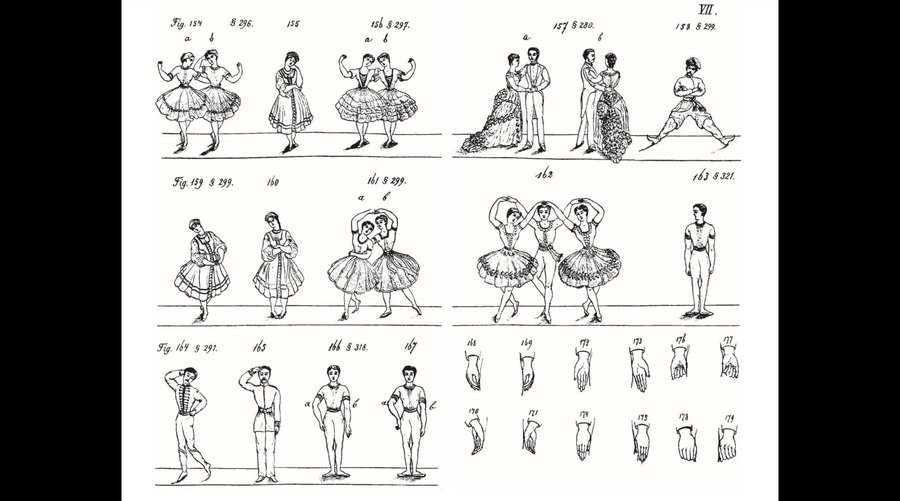

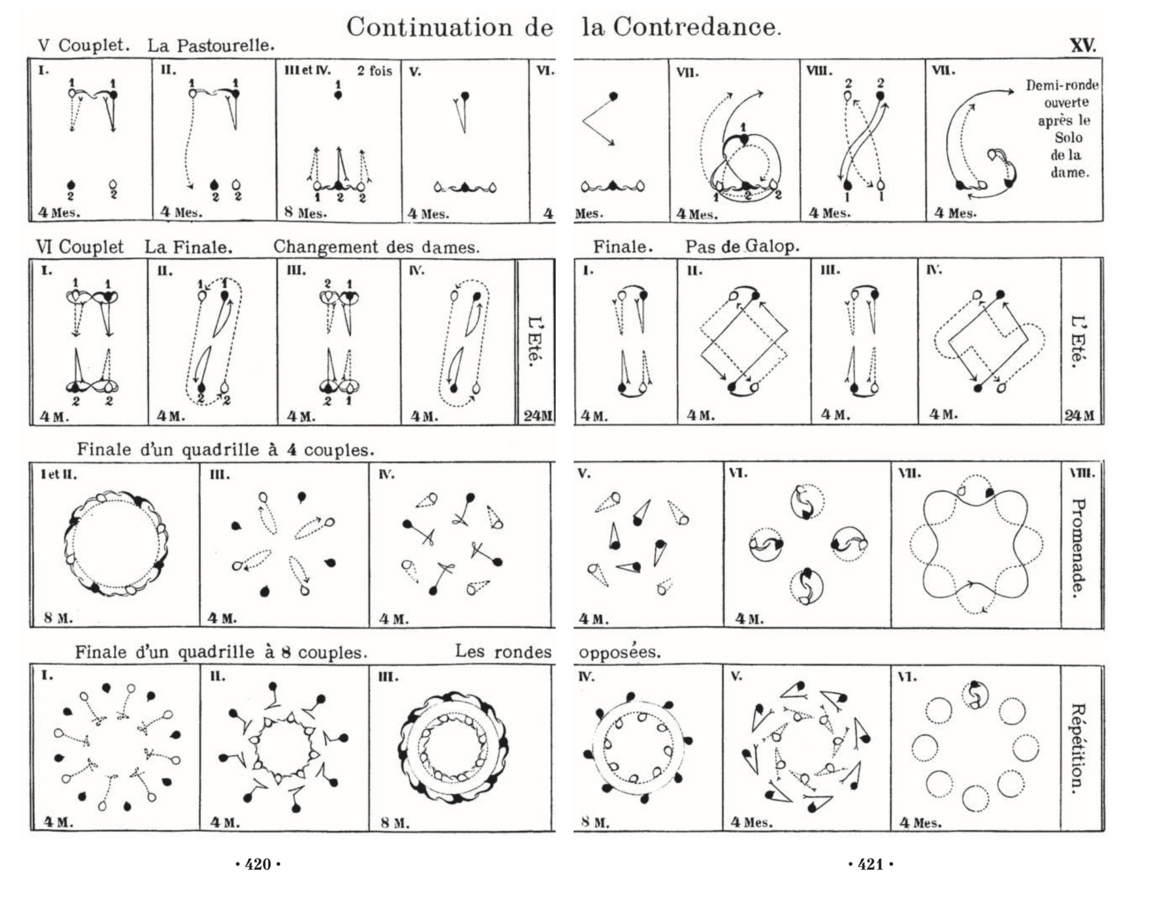

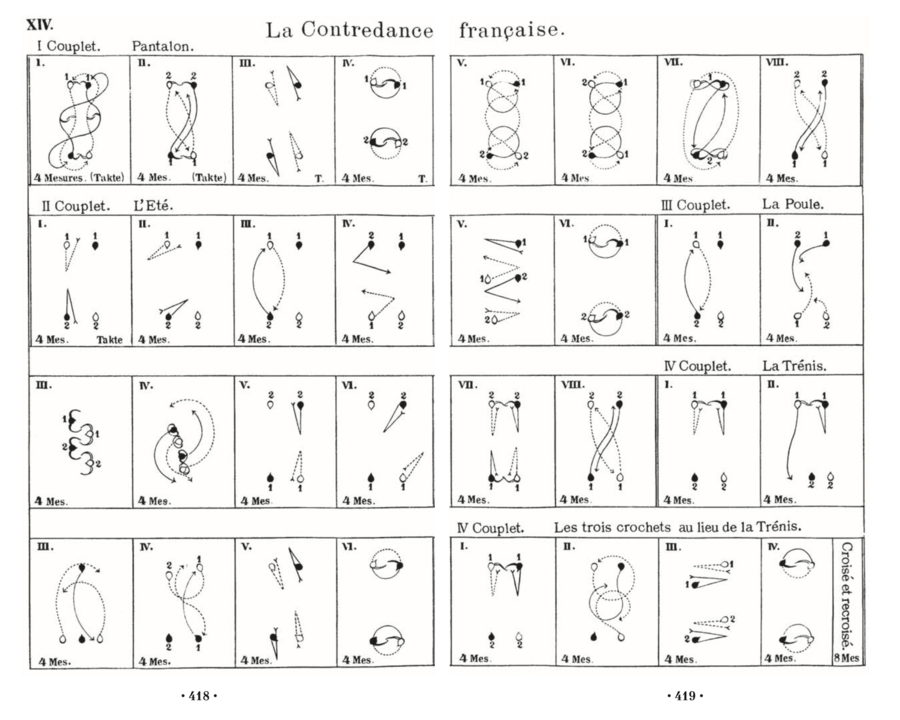

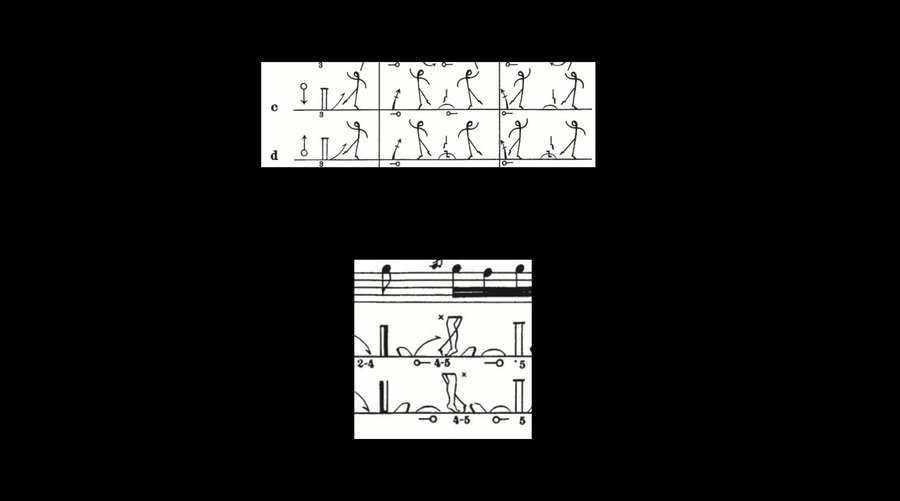

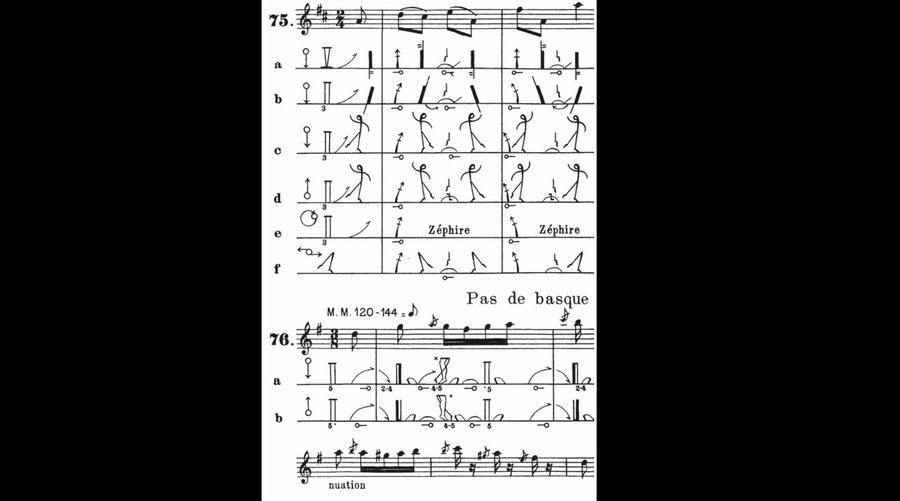

Немецкий танцмейстер и педагог Фридрих Альберт Цорн, ставил своей целью создать «грамматику» танца [3] — систему правил и структур, которая позволяла бы фиксировать движения и воспроизводить их независимо от устного или визуального обучения. Важным аспектом работы является разработанная Цорном система записи танца, которая включала графические схемы человеческих фигур, показывающих положение ног, рук, головы и корпуса, а также траектории движения.

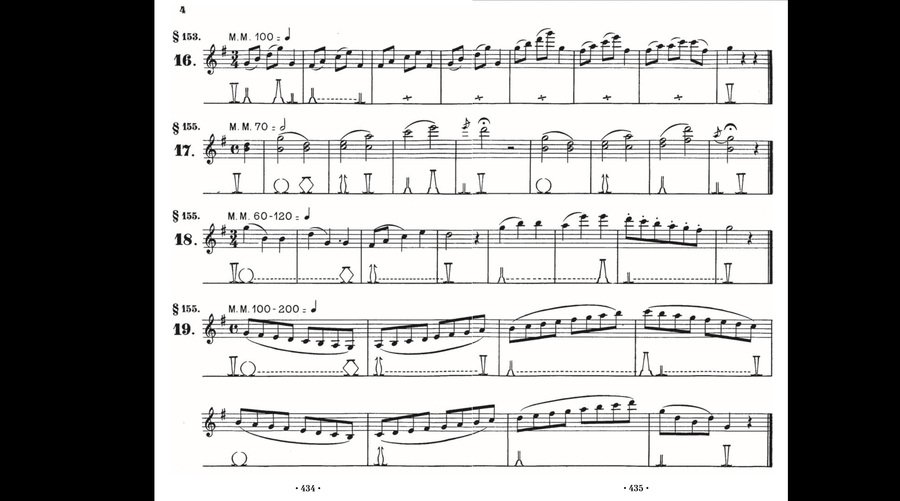

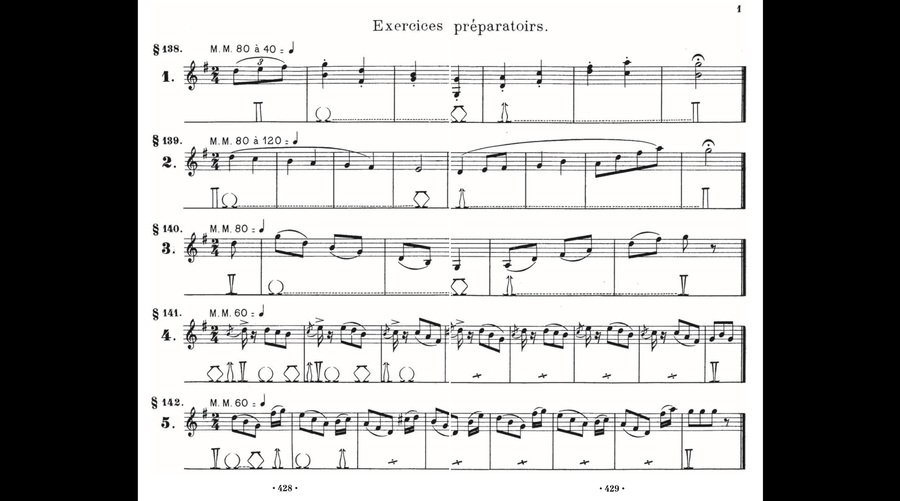

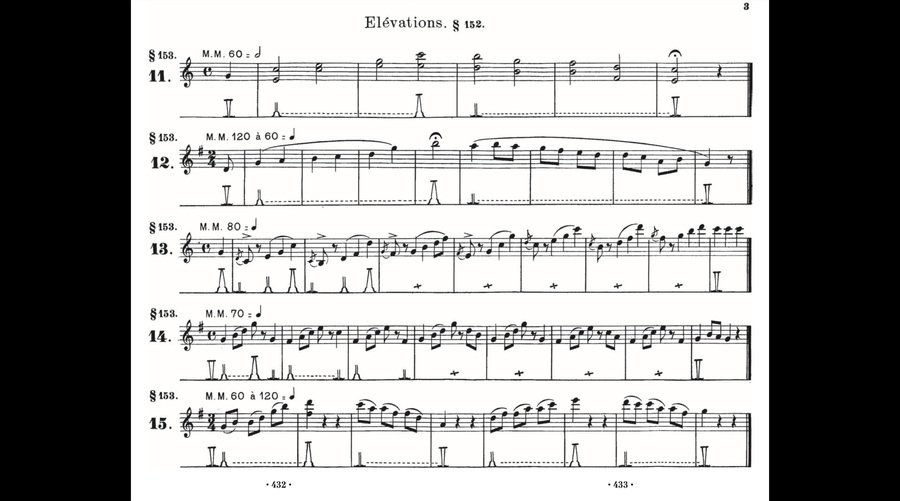

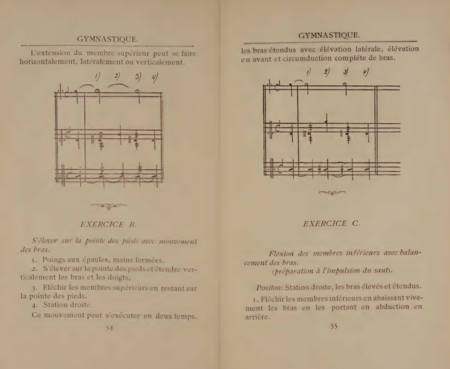

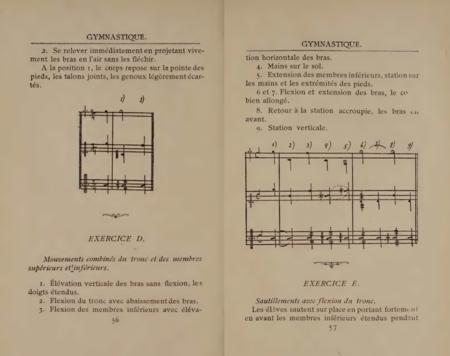

В атласе подробно иллюстрируются базовые позиции ног (I–V) и рук, движения тела во времени и сложные сочетания разных частей тела (рис. 15). Цорн интегрировал музыкальные примеры, сопоставляя их с танцевальными упражнениями, что позволяло музыкантам и танцорам точно синхронизировать движения с ритмом и структурой музыки (рис. 24). В книге содержатся как практические упражнения, так и теоретические рассуждения о природе танца, что делает её ценным источником для педагогики и истории танцевального искусства.

«Овладение этой [танцевальной] письменностью даёт возможность… господам балетным композиторам и балетным танцорам записывать отдельные роли и целые балеты настолько ясно, что они смогут читать их спустя годы так же, как читают нотный лист, и передавать свои произведения отсутствующим лицам и оставлять их потомкам»

— А. Цорн, Грамматика танцевального искусства и хореографии. — М.: Искусство музыки, 2011. — С. 9. [3]

Нотация Цорна превращает танец в «текст», который можно читать, анализировать, сравнивать и использовать как основу для дальнейших художественных и педагогических экспериментов. Это делает его важным инструментом не только для сохранения традиции, но и для развития искусства, превращая танец из мгновенного действия в культурное наследие, доступное для изучения и интерпретации.

(рис. 15) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 392-393

(рис. 16.1) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 394-395/ (рис. 16.2) деталь

(рис. 17) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 394-395 (деталь — положение ног)

(рис. 18) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 402-403

(рис. 21) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 418-419

(рис. 23) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 410-411

Сопоставление нот и рисунков позволяло обучать танцу через музыку. Танцор не просто повторял движение «на глаз», а учился понимать, как музыка диктует ритм и интенсивность шага. Для преподавателя это облегчало объяснение сложных комбинаций и точной координации с музыкантом. Так, в схемах Цорна фиксируется точное количество шагов на каждый музыкальный отрезок (рис. 24, 25 и 26)

(рис. 24) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 428-429

(рис. 27) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 464-465

(рис. 28) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 516 (фрагмент «Мазурки-польки») и (рис. 29) с. 520 (фрагмент «Эсмеральды»)

(рис. 30) А. Цорн, «Грамматика танцевального искусства и хореографии», 1887, с. 480 (фрагмент)

→ Владимир Степанов — Алфавит движений человеческого тела (1892)

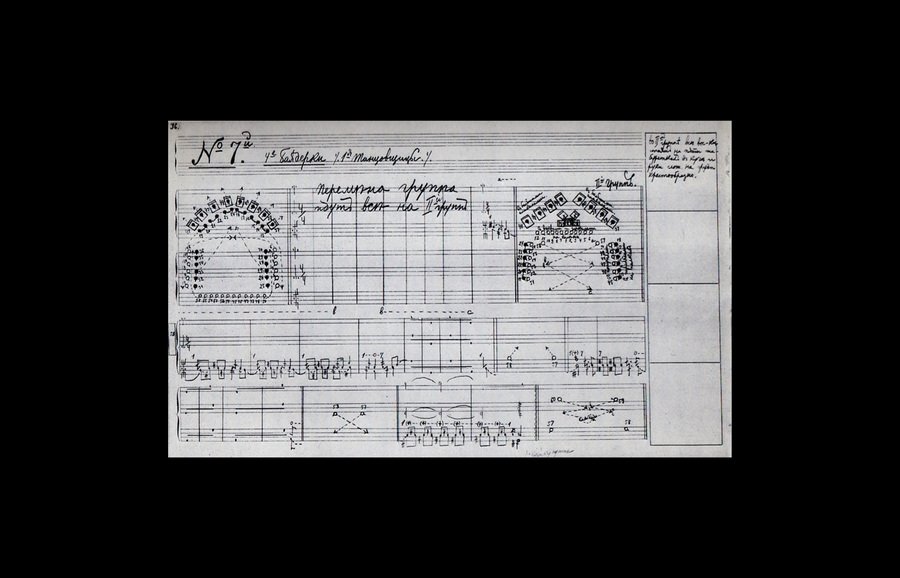

Система Степанова [4] имела колоссальное значение для развития русской школы классического балета. Она стала одной из первых систем, которая позволила записывать балетную хореографию, а не полагаться на устную традицию или устные передачи от поколения к поколению. Система Степанова стала «хореографической партитурой», что важно для сохранения постановок классического балета, особенно в Большом и Мариинском театрах. Благодаря этой нотации, классические балеты XIX века (в том числе балеты Мариуса Петипа) были зафиксированы и позднее реконструированы.

«Система Степанова опиралась на анатомический анализ движений и позволяла фиксировать не только статические позы, но и сложные переходы тела»

— Мислер, «Нотация движения от Владимира Степанова к Вацлаву Нижинскому», 2019, p. 65. [5]

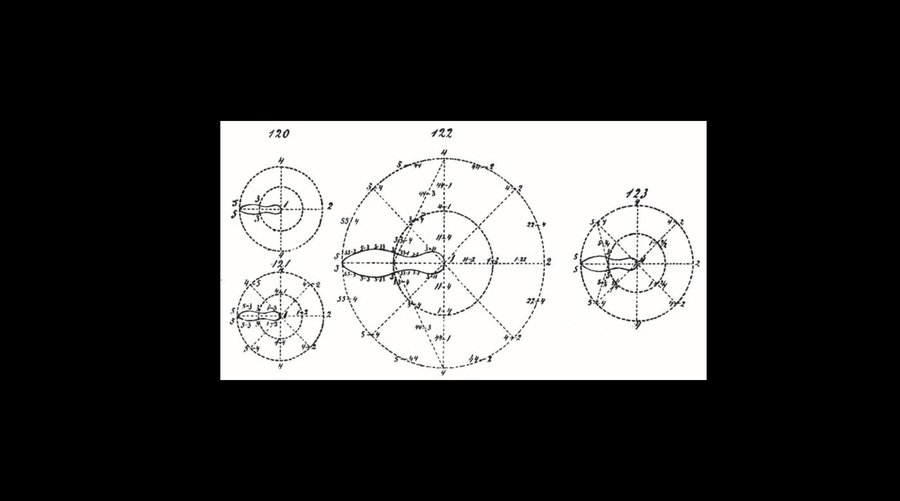

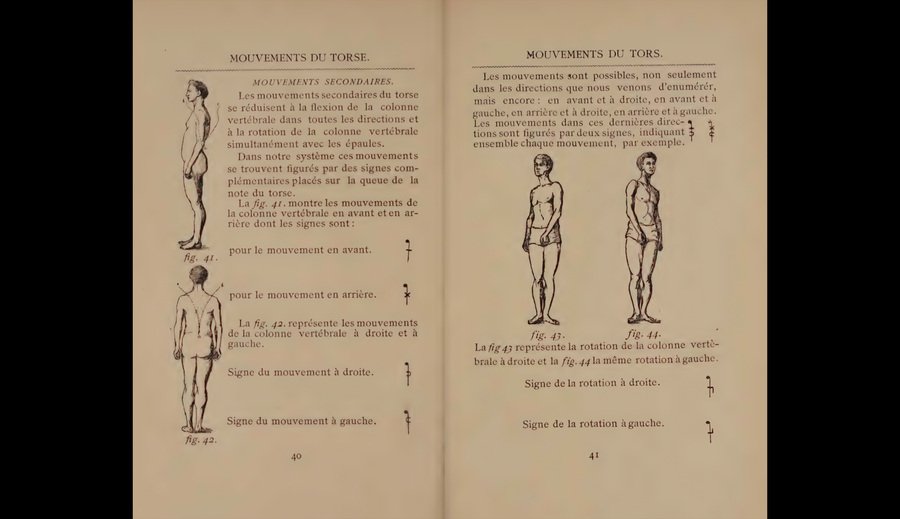

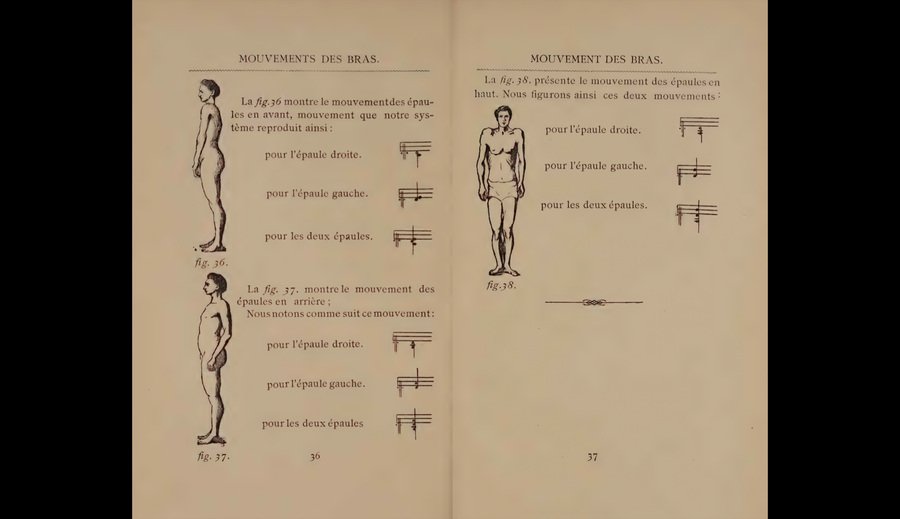

Степанов основывал свою систему на анализе человеческого тела, его суставов и движений: сгибание, разгибание, вращение и другие анатомические параметры. Такая детализация позволяла фиксировать движения с высокой точностью. Именно поэтому в его книге так много полноценных изображений человеческого тела (рис. 32).

(рис. 32) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 18-19

Нотация Степанова использует форму, похожую на музыкальные ноты, так как было важно зафиксировать движение не как статический рисунок, а как процесс во времени. Танец — это последовательность движений, и простые изображения поз не дают информации о порядке, длительности и ритме. Степанов перенял идею из музыки: линия стан — это временная ось, а каждая «нота» символизирует движение конкретной части тела, например плеча, руки, корпуса или ноги. Хвосты, флажки и дополнительные линии на этих «нотах» показывают угол, амплитуду, направление и вспомогательные движения. Так нотация позволяет одновременно видеть, какая часть тела движется, в каком направлении и как долго, точно синхронизируя движения и делая их воспроизводимыми.

По сути, это музыкально-временная запись движения, где человек встроен в систему знаков, как нота встроена в музыку.

(рис. 33) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 36-37

(рис. 35) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 45 и 47

(рис. 36 и 37) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 54-55 и 56-57

(рис. 38) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 57 (фрагмент)

(рис. 39 и 40) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, с. 60-61 и 62-63

(рис. 41) В. Степанов, Алфавит движений человеческого тела, 1892, (фрагмент)

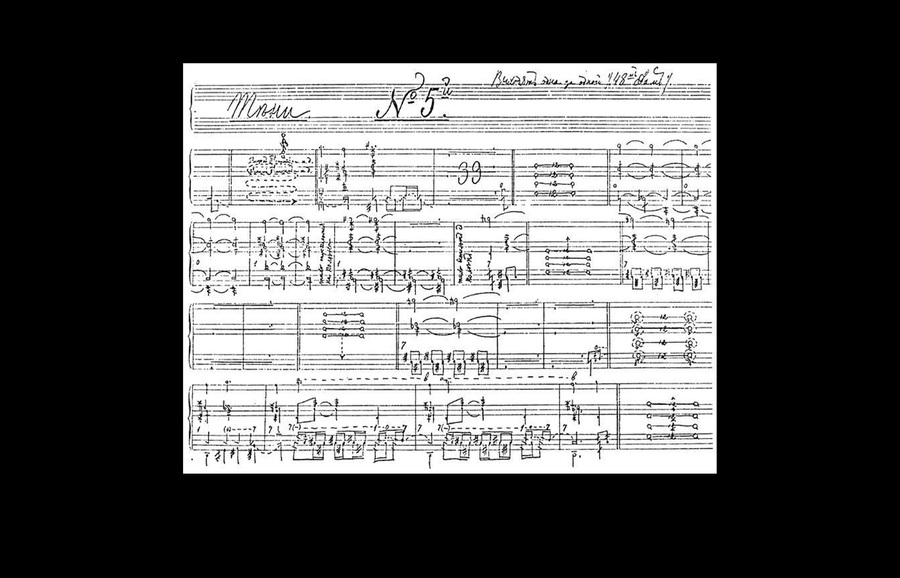

Нотация Степанова широко применялась в репетиционном процессе балета. Хореограф мог составить полную запись постановки, и даже если исполнители отсутствовали, другие танцоры могли воспроизвести танец по этой записи. Так, в Большом театре и Мариинском театре система применялась для документирования сложных классических спектаклей.

(рис. 42) Страница хореографической нотации Степанова для балета Пети́па/Минкус «Ла Баядере», ок. 1900. Предоставлено Коллекцией театра Гарварда.

(рис. 44) Страница хореографической нотации для «Гран-па классик» из балета «Пакита», ок. 1904

La Sténochorégraphie, ou l’art d’écrire promptement la danse / Arthur Saint‑Léon. Paris: Imprimerie de Moquet, 1852. [Электронный ресурс]: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56841007 (дата обращения: 10.11.2025)

Танец: исторические иллюстрации танца от 3300 г. до н. э. до 1911 г. н. э. (An Antiquary) — Проект «Гутенберг». [Электронный ресурс]. URL: https://www.gutenberg.org/files/17289/17289-h/17289-h.htm (дата обращения: 10.11.2025)

Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии — М. : Лань, Планета музыки, 2011. [Электронный ресурс, PDF]. PDF-файл предоставлен пользователем (дата обращения: 12.11.2025).

Степанов В. И. Алфавит движений человеческого тела (Alphabet des mouvements du corps humain): опыт фиксации движения человеческого тела с помощью музыкальных знаков — Париж: M. Zouckermann, 1892. [Электронный ресурс, PDF]. URL: https://archive.org/details/alphabet-des-mouvements-du-corps-humain (дата обращения: 12.11.2025).

Мислер, Н. «The Electric Body. Ecstasy, Spasm and Instability in Dance: Movement Notation from Vladimir Stepanov to Vaslav Nijinsky» // Venezia Arti, н. с., № 28, 2019, с. 63–72. [Электронный ресурс]. URL: https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/venezia-arti/2019/1/art-10.14277-VA-2385-2720-2019-01-005.pdf (дата обращения: 12.11.2025).

La Sténochorégraphie, ou l’art d’écrire promptement la danse / Arthur Saint‑Léon. Paris: Imprimerie de Moquet, 1852. [Электронный ресурс]: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56841007 (дата обращения: 10.11.2025)

Танец: исторические иллюстрации танца от 3300 г. до н. э. до 1911 г. н. э. (An Antiquary) — Проект «Гутенберг». [Электронный ресурс]. URL: https://www.gutenberg.org/files/17289/17289-h/17289-h.htm (дата обращения: 10.11.2025)

Степанов В. И. Алфавит движений человеческого тела (Alphabet des mouvements du corps humain): опыт фиксации движения человеческого тела с помощью музыкальных знаков — Париж: M. Zouckermann, 1892. [Электронный ресурс, PDF]. URL: https://archive.org/details/alphabet-des-mouvements-du-corps-humain (дата обращения: 12.11.2025).

V. I. Степанов. Страница из «Alphabet des mouvements du corps humain» (1892). [Электронный ресурс, изображение (PDF‑формат стр. на ResearchGate)]. URL: https://www.researchgate.net/figure/A-page-from-Alphabet-des-mouvements-du-corps-humain-1892-by-Vladimir-Ivanovich_fig2_331639335 (дата обращения: 12.11.2025).