искусство нашей эры

До христианства римская община формировалась по этническому или гражданскому принципу. Христианство вводит иной критерий — вероисповедание. Это новое понимание «общины по вере», независимой от происхождения, становится основой христианского общества.

В языческом мире представления о загробной жизни были расплывчаты. Для римлян смерть ассоциировалась либо со сном, либо с мужественным принятием конца. Христианство же приносит чёткую концепцию воскресения и посмертной жизни, где рай достигается через внутреннюю нравственную работу и отказ от земных соблазнов.

Христианство в первых веках — движение оппозиционное: Отказ от участия в армии. Неподчинение императорскому культу. Антиклассовая структура — равенство всех перед Богом.

Это противостояние властным структурам формирует художественный язык, противопоставленный официальному имперскому искусству.

РАННЕХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА I–IV века

В период раннего христианства искусство развивалось в условиях гонений и преследований, что обусловило его особую направленность на скрытое выражение веры.

катакомбное искусство 200–350г

Катакомбное искусство, созданное в III–IV веках, стало первым значимым этапом в истории христианской живописи. В этих подземных кладбищах христиане находили убежище, и на стенах катакомб возникали фрески с изображениями библейских сцен и символов

В этот период у христиан нет монументальной архитектуры и скульптуры. Искусство сосредоточено в катакомбах. Аркосолии (аркообразные ниши для саркофагов) и кубикулы (квадратные камеры для семейных захоронений), заменяют локулусы(прямоугольные, для тел), отражая отказ от кремации в пользу захоронения.

Простые фрески, часто выполненные непрофессиональными художниками, заимствуют стилистику у античного искусства.

Тематическое отличие — вместо сцен смерти и славы появляются сюжеты спасения: Иона, Даниил, Лазарь.

Распространены символические образы: Добрый пастырь, оранты, крест, рыба, якорь.

Катакомбное искусство подчеркивает не внешнюю красоту, а идею веры в невидимое и скрытый смысл изображения.

Катакомбы Сан-Каллисто в Риме

Рыба и хлеб в катакомбах Св. Каллиста II–IV вв.

Катакомбы Св. Присциллы II–V вв.

стелла начала 3 века с изображением раннехристианского символа рыбы

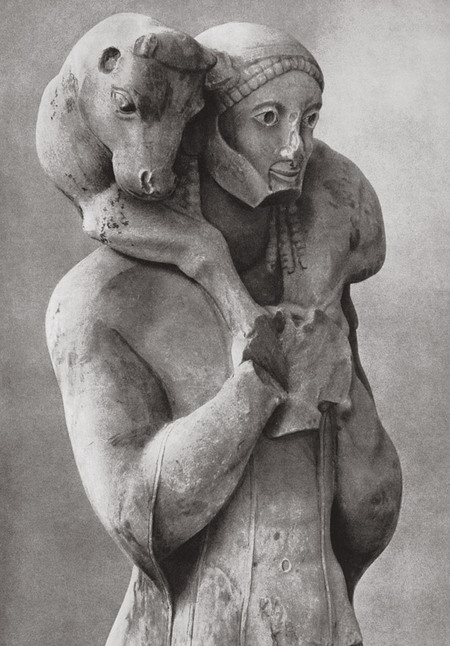

добрый пастырь и мосхофор

Иисус в образе «доброго пастыря» мосхофора

Мосхофор (несущий тельца) Мрамор. 1-я половина VI в. до н. э. Афины

Раннехристианские фрески с изображением Христа в образе доброго пастыря наследуют античный канон, подражают образу Мосхофора и Корифора. Где первый — это высеченная в мраморе в период античности в Древней Греции скульптура юноши, несущего на плечах барана, а второй — образ Гермеса Криофора, который в той же позе держит уже жертвенного ягненка.

Этот христианизированный Гермес стал самой популярной из прочих аллегорий Христа, позаимствованных из язычества или Ветхого Завета. В IV–V веках без него, по-видимому, просто обойтись не могли. Во время формирования образа «Доброго пастыря» живописцы и скульпторы будут создавать мозаики и рельефы с изображением Иисуса, опираясь на образ Криофора. Эта связь станет калькой образа, идеи, но никак не языческой символики.

Позднее, уже в период возрождения (что большая редкость среди символических изображений) образ при своем повторном и очень позднем «всплытии» принял узнаваемые черты Спасителя, превратился, так сказать, в Его икону + символический атрибут.

Агнец божий как титул Иисуса Христа впервые встречается в Евангелие от Иоанна. Иоанн Креститель при виде Иисуса восклицает: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!»

Гермес Корифор поздняя копия с оригинала V век

«Добрый Пастырь» скульптура Корифора III век

Стилистически катакомбные росписи подражают натуралистической манере изображения. Такое искусство подчеркивает не внешнюю красоту, а идею веры в невидимое и скрытый смысл изображения.

Катакомбы Присциллы

рельефы

Образы старые (античные) а смыслы новые (христианские)

Саркофаг с мифом о Селене и Эндимионе 235 год. Саркофаг Людовизи Первая половина III в.

«Диптих» Барберини начало VI века

На саркофаге изображён сюжет из греческой мифологии: богиня луны Селена посещает своего возлюбленного Эндимиона, который вечно спит, оставаясь юным и прекрасным. В традиционном античном контексте — это история о любви, бессмертии и покое.

Однако в христианской среде этот сюжет начинает интерпретироваться по-новому:

Селена — символ Божественной любви, часто воспринимается как аллегория души или Христа.

Эндимион— образ умершего верующего, покоящегося в ожидании воскресения.

Сон Эндимиона — метафора смерти, но не как конца, а как временного состояния перед вечной жизнью.

Таким образом, языческий миф сохраняется внешне (старый образ), но наполняется христианским содержанием (новый смысл). Это характерно для переходной эпохи, когда визуальный язык Античности ещё используется, но начинает служить новым духовным и религиозным идеям.

Створка диптиха консула Ареобинда слоновая кость Константинополь. 506 г.

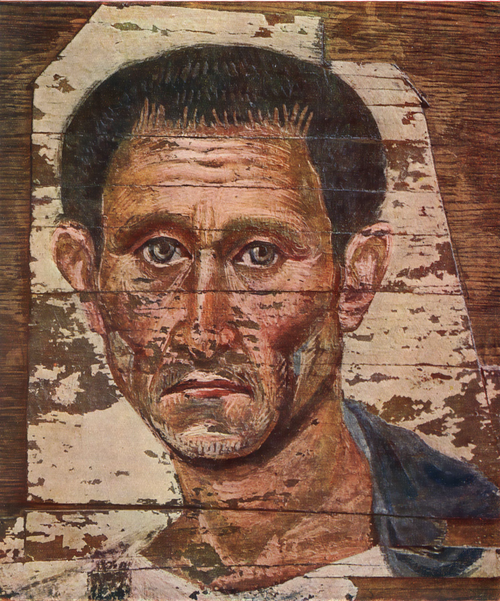

фаюмские портреты

Это реалистичные погребальные изображения, написанные на деревянных досках, найденные в египетском оазисе Фаюм и относящиеся к греко-римскому периоду Египта (I–III века н. э.). Они представляют собой уникальное сочетание египетской погребальной традиции и римского портретного искусства.

фаюмские портреты египет в римский период, 50-250 год

С искусствоведческой точки зрения, фаюмские портреты создавались в техниках энкаустики (живопись горячим воском) и темперы, что обеспечивало их насыщенность, глубину и хорошую сохранность. Несмотря на выраженный реализм в передаче черт лица, глаз, причёски и одежды, изображения идеализированы, ведь целью было не только сохранить облик умершего, но и представить его в загробной жизни.

Портреты встраивались в погребальные повязки мумий и выполняли функцию своеобразного «достостоверного портрета», образа для вечности. В художественном контексте они считаются редким примером сохранившейся античной портретной живописи, демонстрируя переход от эллинистических традиций к византийскому иконическому стилю.

Портрет пожилого мужчины I век н. э.

Фаюмский портрет с изображением усопшего, Осириса и Анубиса середина II в.

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ V–XV

С принятием христианства в качестве государственной религии в Восточной Римской империи искусство меняется. Византийское искусство становится официальным, получает поддержку от церкви и императорской власти. Оно развивается в сторону торжественности, величия и строгой духовности. Главной формой становятся иконы и мозаики.

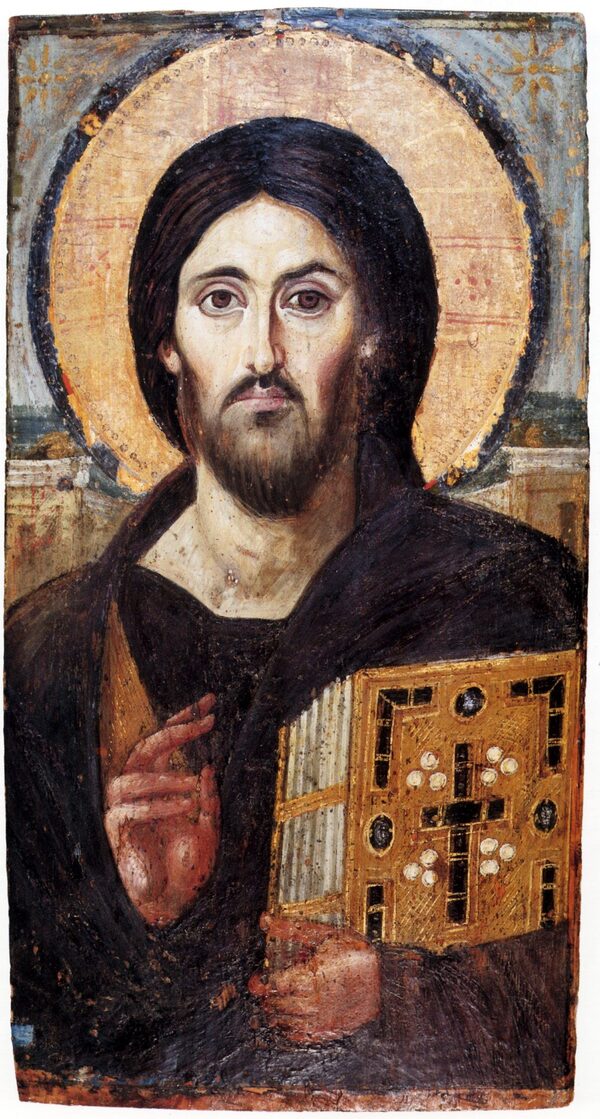

иконопись

Первые византийские иконы характеризуются простотой и сдержанностью. Изображения святых имели схематичность, грубость и резкость, так как не прописывались мелкие детали. Также характерной чертой доиконоборческих икон была энкаустика.

Христос Пантократор середина VI в.

иконоборчество

Иконоборческая полемика оказала губительное влияние на иконопись: многие иконы утеряны и разрушены. После того как движение стало ослаблять обороты, иконопись продолжила свое развитие.

Двенадцать апостолов первая четверть XIV в.

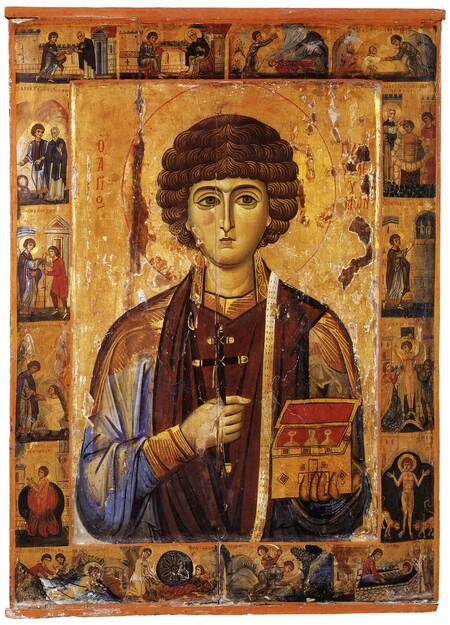

Расцвет византийской иконописи принято называть «палеологовским ренессансом». На иконопись оказало влияние культура и каноны античного времени. Данному временному промежутку присуще: миниатюрные размеры изображения, идеальные пропорции, устойчивые позы и выверенность композиции.

Во второй половине XIII века Константинополь был захвачен рыцарями-крестоносцами. Иконопись вновь претерпевает спад в развитии. По мере восстановления государства от оккупации, иконопись возобновила свое развитие, приобрела новые черты.

Фокус композиции и сюжета полотен стали жития святых.По одному полотну можно было «прочитать» весь духовный путь, описанный в Библии.

⟵ Святой Пантелеимон в житии, XIII в.

Икона — некое окно, через которое можно увидеть Небесный мир, тот отличен от мира земного. Это пространство, где светит божественное сияние неба, но оно другое, поэтому пространство за фигурой в иконах заполнено золотом.

Икона показывает нам другой мир, обратная перспектива усиливает ощущение инаковости.

мозаика

Мозаики в раннехристианский период приобретают особую символическую значимость, ее начинают использовать для создания величественных изображений святых и библейских сюжетов, которые должны были возвышать дух верующих и обучать их через образы.

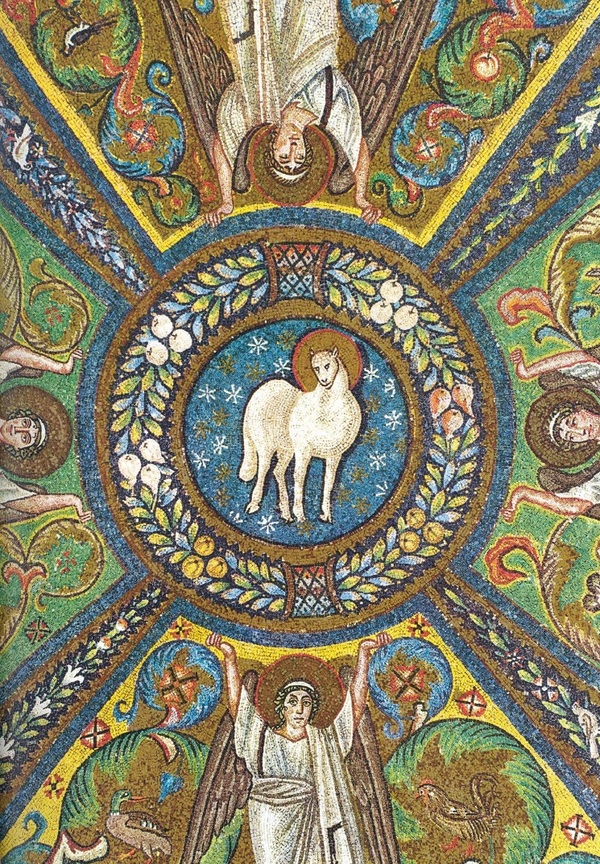

Церковь Сан-Витале в Равенне Ангелы поддерживают и оберегают солнце первая половина V века

Например, в базилике Сан-Витале в Равенне (VI век) мы видим мозаики, изображающие императора Юстиниана и его супругу Теодору, а также сцены из жизни Христа. Эти изображения не только представляют исторические события, но и акцентируют внимание на святости и власти императора, который в византийском сознании был Божьим помазанником.

Церковь Сан-Витале в Равенне Ангелы поддерживают и оберегают солнце первая половина V века

мозаика Базилики Сан-Виталле в Равенне IV век

Центральная тема баптистерия — это, естественно, таинство крещения. В куполе изображена сцена Крещения Господня (Богоявления) в окружении апостолов, далее идет пояс с престолами и епископскими кафедрами, в мраморных вставках — фигуры пророков, композицию дополняют многочисленные растительные мотивы.

Богоявление мозаика в куполе Баптистерия рубеж V–VI века

В мозаичном убранстве наблюдается определенная степень преемственности с античной традицией, однако на первый план выступает выработка нового изобразительного языка согласно становлению сложной христианской догматики: пропорциональность и симметричность архитектурных деталей, мраморные горельефы, ионический ордер, свобода в изображении образов (особенно апостолов — их лики переданы очень живо, даже эмоционально, с выраженной индивидуальностью черт), использование аллегорий (стоящий рядом с Христом старик символизирует дух реки Иордан), сдержанные тона, последовательность литературной повествовательности — все это сочетается со взволнованной динамикой силуэтов и условностью изображения, четкими контурами и тенями, отсутствием правильной перспективы, масштабов и объемности, упором на одухотворенность евангельского сюжета.

трансформация книжной традиции

Рукописные книги VI–VIII веков представляют собой уникальный срез культурной истории Европы в период, когда античное наследие еще сохранялось, но уже подвергалось глубоким трансформациям в условиях политической нестабильности, религиозных преобразований и культурной фрагментации.

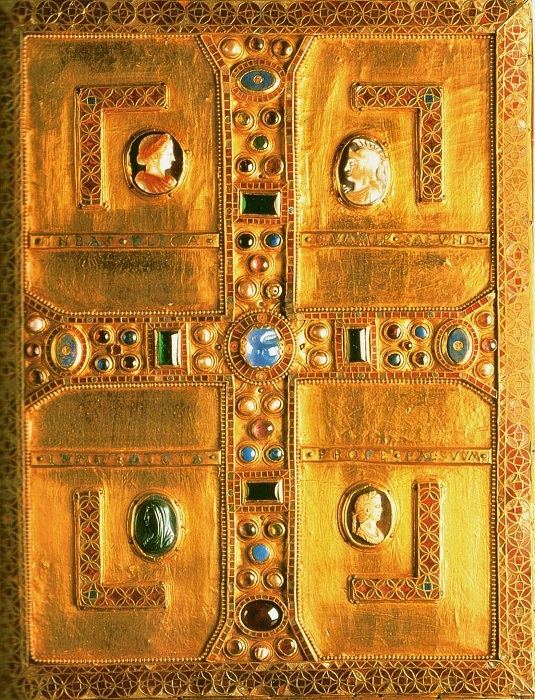

Рукописные книги Средневековья (манускрипты) несли в себе не только духовное наполнение, но являлись также и предметами роскоши, свидетельствующими о высоком статусе их владельцев. На обложках многих средневековых рукописей можно увидеть настоящие художественные сокровища: изображения фантастических зверей, кроликов с мечами и оседланных улиток. Но есть и редкие экземпляры, украшенные бриллиантами, жемчугом, изумрудами и драгоценными металлами — и они великолепны.

Задняя обложка евангелия из Линдау ок. 870 г. золото и драгоценные камни.

Оклад переплета Евангелия из Линдау

Оклад переплета Евангелия из Линдау золото и драгоценные камни. ок. 870 г.

Евангелие лангобардской королевы Теоделинды начало VII века

Евангелие лангобардской королевы Теоделинды — пример переломного этапа, где сливаются позднеантичные (римские) традиции с варварским художественным мышлением. Миниатюры редки, но оформление торжественное: использование пурпурного пергамента, золотых чернил.

Сильное византийское влияние видно в использовании роскошных материалов и общей эстетике сакральности. Переходная форма от позднеантичного к раннесредневековому книжному искусству, адаптированная под варварскую (в данном случае лангобардскую) аристократию.

Гелазианский Сакраментарий середина VIII в. Ватикан, Апостолическая библиотека

В VIII веке наметилась новая тенденция — сосредоточенность на тексте как инструменте ритуала и управления. Иллюстрации редеют, оформление упрощается, акцент смещается на внутреннюю структуру литургического текста и его функциональность. Гелазианский Сакраментарий — характерный пример: книга без изысканной визуальности, но строго организованная, подчиненная нуждам богослужения.

Эта тенденция стала предвестием каролингской книжной реформы, где уже текст, порядок и канон играли ключевую роль, а не декоративность.

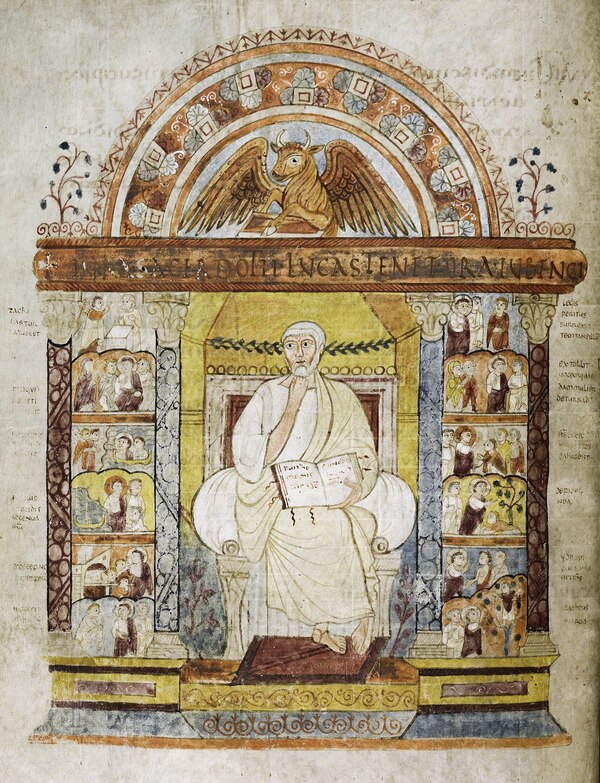

Кембриджское Евангелие VI век

Портрет евангелиста Луки

Сцены страстей Христовых с листа

Кембриджское Евангелие — это памятник на грани двух миров — римского книжного наследия и формирующегося англосаксонского стиля.

В VIII веке наметилась новая тенденция — сосредоточенность на тексте как инструменте ритуала и управления. Иллюстрации редеют, оформление упрощается, акцент смещается на внутреннюю структуру литургического текста и его функциональность. Гелазианский Сакраментарий — характерный пример: книга без изысканной визуальности, но строго организованная, подчиненная нуждам богослужения.

Эта тенденция стала предвестием каролингской книжной реформы, где уже текст, порядок и канон играли ключевую роль, а не декоративность.

Пятикнижие Ашбернхема VII в.

Иллюстрации в Пятикнижии Ашбернхема сохраняют античные каноны, однако в них уже видна варварская схематизация.

Цвета упрощены, фигуры становятся менее объемными, декоративность усиливается. Это уже переход к каролингскому периоду, но с сильным запаздыванием античной традиции. Этот художественный объект это свидетельство деградации византийского стиля под воздействием варварского распространения.

еще один пример перехода к каролингскому стилю это…

Литургическая книга, предназначенная для священника (содержит тексты месс).

В художественном подходе чувствуется переход к теоцентрическому подходу, с упором на ритуальную и функциональную сторону, но с культурной памятью о византийской структуре оформления.

Книга минималистично оформлена: основной акцент — на каллиграфии и текстовой структуре, а не на иллюстрации. Устойчивое следование византийскому литургическому канону, но уже в контексте подготовки к каролингской реформе.

Хотя описанные рукописи принадлежат латинскому миру, византийское влияние остается глубинным и структурным:

В композиции текста и канонов (особенно в литургических книгах);

В использовании декоративных элементов (крестов, рамок, инициала);

В подборе сюжетов и символики миниатюр.

Однако к VIII веку это влияние перерабатывается: оно становится не буквальным заимствованием, а своего рода «переводом» на язык Западной Европы, адаптированным к новым культурным, политическим и богословским реалиям.

Рукописная культура VI–VIII веков — это эпоха медленного, но неотвратимого перехода от античного наследия к средневековой европейской культуре. Книги превращаются из объектов эллинистического знания и эстетического наслаждения в инструменты веры, власти и христианского мировоззрения. Эта трансформация шла неравномерно: где-то (в Италии, Равенне, Риме) античная традиция сохранялась дольше, где-то (в Британии, Франкской Галлии) она скорее перерабатывалась в новые формы.

Ювелирная обложка с литой фигурой Христа на серебряном и золотом фоне с драгоценными камнями Последняя треть XI века.

монументальная архитектура

Иконы и мозаики, часто выполненные с использованием золота и ярких цветов, создавались с целью выразить небесный, божественный мир.

С развитием христианства и прекращением гонений, а затем и официальным принятием христианства в IV веке, началось строительство первых христианских храмов. Здесь важным моментом стала архитектура базилик, что стало основой для ранневизантийского зодчества. Например, Базилика Святого Апостола Петра в Риме с ее симметричной формой, апсидой и центральным нефом символизировала христианский взгляд на церковное устройство как «дом Бога», где каждый элемент имеет духовное значение.

Архитектура приобретает монументальный характер — появляются купольные храмы, такие как храм святой Софии в Константинополе.

После принятия христианской религии за «основную» Константином в 313 году, встал вопрос: «Какой тип строения выбрать как основной для храма новой уже официальной религии?»

Базилика была выбрана по нескольким причинам, основные из них описаны ниже.

Базилика — это здание, которое представляет собой вытянутое помещение, разделенное несколькими рядами колонн. Такую форму имел так называемый Царский портик, βασιλικὴ στοά в Афинах, где жил царь-жрец — рудимент античного, совсем древнего царя, который некогда правил в Афинах.

Эта форма была подхвачена греческой и особенно римской архитектурой, потому что базилика по сути является самой простой возможностью перекрыть как можно большее пространство при наименьшем расходе строительного материала.

Римская архитектура знает два типа базилик: форумную (колонны по периметру здания и внутри, прямые перекрытия, равные расстояния между рядами колонн) и нефную (центральный «ряд» он же «неф» шире боковых). Христианами была выбрана вторая, так как она лучше подходила для усиления важности, сокровенности происходящего у алтаря.

Появление купола ключевое для христианской архитектуре. Для того, чтобы ценностно разграничить события ветхого и нового завета, нужно было создать разные подпространства в помещении храма. Так в базилике появляются своды, на которые поставят купол, этот тип храмов так и назовут «купольная базилика».

Важное изменение архитектуры строения храмов, которое впоследствии сильно повлияет на храмовые постройки на Руси — это перенос купола в центр. Пример такого — храм Святой Софии, построенные в середине VI века в Константинополе.

Собор святой Софии в Константинополе 532–537 годы.

Церковь Симеона Столпника 475 год. Алеппо

Собор святой Софии

Если раннехристианское искусство было проникнуто идеей скромности и ожидания спасения, то византийское стремится выразить славу и свет Царствия Небесного. Художественный стиль отходит от реализма: фигуры становятся плоскими, фронтальными, с серьёзными лицами и неизменным золотым фоном. Искусство теперь не просто рассказывает о Боге — оно стремится само стать священным и быть проводником между земным и божественным.

Архитектура Византии претерпела значительные изменения на протяжении веков, особенно в раннем и среднем периодах. Если раннехристианские храмы строились по образцу римских базилик, то с VI века, когда начинается более зрелая фаза византийского зодчества, появляется новая форма храмового строения — купольный храм. Наибольшим достижением византийской архитектуры стал храм Святой Софии в Константинополе, построенный при императоре Юстиниане. Это здание с величественным куполом, который казался «парящим» в воздухе, стало символом небесного царства и духовной величины Византии.

собор святой Софии внутри фото 1914 года

Собор Святой Софии (Айя-София) в Константинополе — одно из величайших достижений византийской архитектуры и центральный символ духовной и художественной культуры Восточной Римской (Византийской) империи.

Главной особенностью собора является его гигантский купол диаметром около 31 метра, который словно парит в воздухе. Это стало новым архитектурным решением, объединяющим продолговатую форму римской базилики с куполом.

Купол поддерживается скрытой системой подпружных арок и световых окон, создаёт иллюзию парения и наполняет интерьер мистическим, рассеянным светом. В византийской традиции свет трактовался как метафора Божественного Света — откровения и истины. Архитектура собора была направлена на пробуждение духовного переживания.

Айя-София была не только религиозным, но и политическим центром империи. Она служила местом коронаций, императорских церемоний и важнейших богослужений. Архитектура собора подчёркивала богоустановленную власть императора и единство земного царства с небесным. Это — наглядное выражение византийской концепции симфонии церкви и государства.

Собор Святой Софии — это не просто архитектурное чудо, а концентрат византийского мировоззрения: стремление к гармонии формы и духа, к преображению материи в священное, к визуальному воплощению догмата. Он стал образцом для всей восточной христианской архитектуры — от монастырей на Афоне до храмов Киевской Руси. Айя-София — величайший памятник искусства, в котором архитектура становится богословием, а пространство — молитвой в камне и свете.

Живопись, украшавшая православный храм, имела многообразие в сюжетах и событиях. В свою очередь, произведения подкреплялись художественными средствами, отобранные и закрепленные церковным канонами.

Царство Небесное, изображаемое в церковных полотнах, было нематериально. Пространство, люди и предметы не имели свойства трехмерности, изображались художниками плоско, что подчеркивало их одухотворенность образа.

Хотя невозможно найти общий знаменатель для бесконечно богатой и разнообразной жизни многих веков, романский мир все же представляется одним огромным сообществом, объединённым христианством. Средневековье называют ночью, длившейся почти тысячу лет; но ночь была яркой, со звёздами. Несмотря на всеобщий религиозный контроль, романский, а гораздо позже и готический человек смог реализовать свою индивидуальную личность. Искусство нуждалось в мощных стимулах; сначала были церкви и монастыри, затем университеты и религиозные ордена, и, наконец, государства, города и отдельные меценаты.

В результате всех этих разнообразных форм мало что осталось от античных форм, кроме орнаментальных мотивов. Объединяющий смысл романского искусства проявляется в тесном союзе поэзии и музыки; метрические акценты, и прежде всего рифмы, свидетельствуют о возрождении и независимости чувства ритма, для которого латинский количественный метр стал непонятным.