История кукольной мультипликации

История отечественной кукольной анимации

Актриса Костромского областного театра кукол Н. С. Казакова с куклой в руках, 1946.

Родоначальником стоп-моушн мультфильмов можно считать кукольный театр, пришедший из язычества. Кукол использовали для различных обрядов и игр, а предположительно в 15 веке появились скоморохи — керамические фигурки, надевающиеся на каждый палец. Впервые данный вид развлечения был задокументирован в 1636 году на уличном представлении, в котором использовались «петрушечные куклы», располагающиеся на перчатках актеров.

В дальнейшем кукольный театр был востребован у царской семьи, вместо комедий и примитивных фигурок использовались серьезные мифологические и религиозные сюжеты, а сами марионетки стали больше и детализированнее.

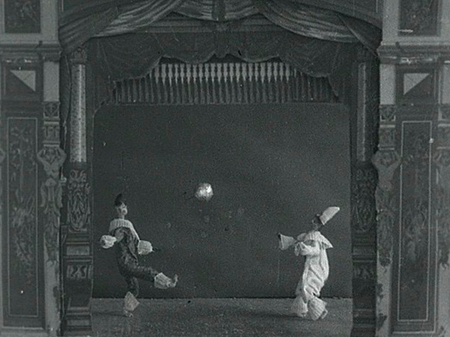

1. Кадр из мультфильма Александра Ширяева. 2. Кадр из мультфильма «Рождество обитателей леса», режиссер Владислав Старевич, 1912.

Кто был основоположником кукольной мультипликации в России, доподлинно неизвестно. Однако есть основания полагать, что первым, кто приблизился к концепции стоп-моушн мультфильма, был Александр Ширяев.

Примечательно, что началось всё с балета — Ширяева больше интересовала постановка танца, которую он «отрабатывал» на каркасных куклах и потом зарисовывал или записывал на плёнку, а не использование нового кинематографического приёма в целом.

Впервые «по назначению» кукольная анимация была применена Владиславом Старевичем. Публика того времени окрестила мультипликатора волшебником, неведанным образом «оживляющим» объекты. Вспомнить только его эксперимент с жуками — Старевич взял два мертвых жука, приклеил к лапкам проволоку и «устроил» насекомым бой, который записал на пленку.

Кадр из фильма «Новый Гулливер», режиссер Александр Птушко, 1935.

Владислав Старевич был не только мультипликатором, но и занимался комбинированными съемками. Свой талант он проявил в фильме Александра Птушко «Гулливер», для которого было создано более 1500 каркасных кукол со сменной одеждой и маской.

Реальная съемка, совмещенная со стоп-моушном, открыла новую дорогу в мире кинематографа — в дальнейшем этот прием будут использовать не только в Советском Союзе, но и на Западе.

1. «Лягушонок ищет папу», режиссер Роман Качанов, 1964. 2. «Чебурашка», режиссер Роман Качанов, 1971.

Удивительный человек, отпечатавшийся в истории советского кинематографа, — Роман Качанов. Его первой работой стал мультфильм «Путешествие в страну великанов», однако в дальнейшем он стал больше мультипликатором-кукольником. Среди его известных работ: «Лягушонок ищет папу», печальная «Варежка» и знакомый каждому «Чебурашка».

Также благодаря Роману Качанову на свет вышла экранизация повести Кира Булычёва — рисованный мультфильм «Тайна третьей планеты».

«Козленок, который считал до десяти», режиссер Владимир Дегтярев, 1968.

После невероятного успеха «Чебурашки» востребованность и популярность кукольной анимации в Советском союзе возросла. Многие работы «Союзмультфильма» были на слуху и в других странах.

Раннее кукольную мультипликацию пробовал и Владимир Дегтярев, известный режиссер, долгое время проработавший в «Союзмультфильме». Несмотря на потерянную в Великой Отечественной войне правую руку, он оставил большое наследие в советской мультипликации. Его работа «Два жадных медвежонка» 1954 года стала первой крупной работой студии, а «Козленок, который считал до десяти» считается одной из самых познавательных и лучших работ Дегтярева.

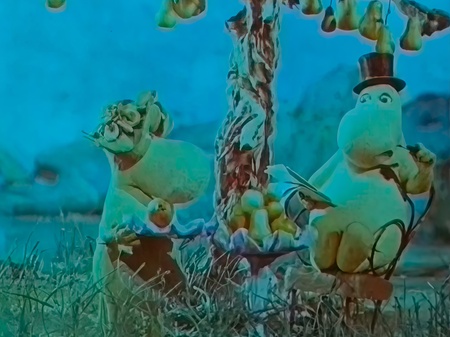

1. «Муми-тролль и другие», режиссер Аида Зябликова, 1978. 2. «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета. Путь домой», режиссер Нина Шорина, 1978.

Большинство советских мультфильмов основывалось на детских повестях, рассказах и сказках.

Так, Аида Зябликова работала над кукольной историей про Муми-троллей по мотивам сказок финнско-шведской писательницы Туве Янссон. Режиссер также экранизировала известную всем сказку «Домовенок Кузька» Татьяны Александровой. Мультсериал стал настолько популярен, что его до сих пор разбирают на цитаты.

Мультсериал «Приключения домовенка Кузи», режиссер Аида Зябликова, 1984-1987.

В 1967 году было создано творческое объединение «Экран», которое стало выпускать кукольные мультфильмы, конкурируя с «Союзмультфильмом». Среди режиссеров, работавших в этой студии, были Аида Зябликова, Юлиан Калишер, Натан Лернер и Юрий Елисеев. Они создали множество известных мультфильмов, которые оказали значительное влияние на развитие советской кукольной анимации.

1. «Новогоднее приключение», режиссер Юлиан Калишер, 1980. 2. «Чертенок № 13», режиссер Натан Лернер, 1982.

Распад СССР вызвал экономический кризис в разных сферах, в том числе и кинематографе. Многие студии столкнулись с финансовыми и организационными проблемами, которые приостановили производство новых мультфильмов.

Однако в 2000-х стали появляться частные киностудии, независимые режиссеры, которые стали дальше развивать мультипликацию. Спрос на кукольные мультфильмы сильно упал, но стоп-моушны часто появлялись на различных фестивалях, где нередко завоевывали номинации и награды.

1. «Эскимо», режиссер Юлия Аронова, 2004. 2. «Заяц-слуга», режиссер Елена Чернова, 2007.

«Мост», режиссер Дина Великовская, 2009.

В 21 веке кукольную мультипликацию заменили 2D- и 3D-анимация. Стоп-моушн можно было встретить в небольших проектах, не рассчитанных на массовое потребление. В основном авторы использовали его ради экспериментов с техниками и материалами, которые позволяли переосмыслить образ кукольного мультфильма, закрепившегося в Советском Союзе.

Глобально же стоп-моушн был слишком трудоемким и дорогим, а медленное производство — невыгодным. К тому же развитие компьютерной графики и расширение возможностей привели к более привлекательной картинке в digital-анимации.

1. «Воробей, который умел держать слово», режиссер Дмитрий Геллер, 2010. 2. «Привередливая мышка», режиссер Сергей Струсовский, 2013.

«Корабли прошлых лет», режиссер Георгий Богуславский, 2015.

История зарубежной кукольной анимации

«Кинг Конг», режиссер Уиллис О’Брайан, 1933.

Отечественная кукольная покадровая анимация быстро развивалась в сфере мультфильмов. А за рубежом, особенно в США, технику стоп-моушн использовали для создания визуальных эффектов и изображения существ, которых сложно было бы воплотить с помощью грима.

Сцена со скелетами из фильма «Ясон и аргонавты», режиссер Дон Чэффи, 1963.

Важным человеком в истории зарубежной кукольной анимации является мультипликатор-самоучка Рэй Харрихаузен. Он разработал уникальную для того времени технику dynamation, которая значительно упростила процесс создания сцен со спецэффектами, позволяя интегрировать stop-motion анимацию с обычной съемкой в одном кадре. Суть метода заключалась в многослойности съемки, кадры собирались из фона, слоя с куклой (размещенной между двумя панелями) и игровой части с настоящими актерами.

В дальнейшем Харрихаузен стал работать над кукольным шоу с не менее известным мультипликатором Джорджем Палом.

Техника dynamation, разработанная Харрихаузеном. Совмещение stop-motion с реальной съемкой.

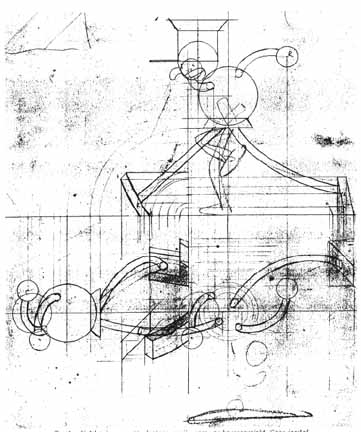

Техника Джорджа Пала со сменными головами. Фото и чертежи.

Джордж Пал был не только знаменитым режиссером сказочных и научно-фантастических фильмов, но и выдающимся мультипликатором, внесшим неоспоримый вклад в кукольную анимацию. Он получил патент на свою технику с деревянными куклами Pal-Dol, благодаря которой получил «Оскар». За счет заменяемых элементов куклам можно было быстро и легко заменить выражение лица и элементы в теле.

В 30-х годах Пал запустил свое шоу «Puppetoons», в котором принимал участие и Рэй Харрихаузен.

Куклы со студии Джорджа Пала, предположительно 1930–1940 гг.

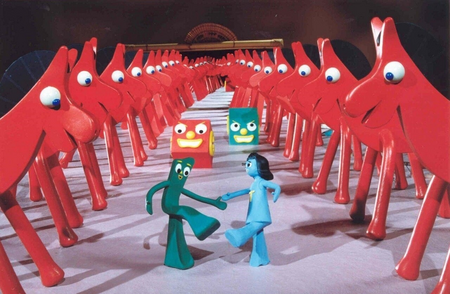

1. Пластилиновый телесериал «Шоу Гамби», режиссер Арт Клокей, 1956-1968. 2. «Сон в летнюю ночь», режиссер Иржи Трнка, 1959.

В 1940-1960-х годах кукольная мультипликация стремительно стала набирать популярность. Мультипликаторы из разных стран стали работать с покадровой съемкой, используя ее не только в фильмах, мультфильмах и различных шоу, но и в рекламах.

Иржи Трнка — знаменитый чешский режиссер, книжный иллюстратор и мультипликатор, который считается основоположником кукольной анимации в Чехии. Он создал большое количество стоп-моушн мультфильмов, многие из которых удостоились международных премий.

Телевизионная программа «Улица Сезам», режиссеры Виктор Динароли, Лиза Саймон, Эмили и другие, с 1969.

Телевизионная программа «Улица Сезам» стала выпускаться в 1969 году, но развивается до сих пор.

Передача значительно повлияла на дальнейшее развитие культуры детских телепрограмм, кукольную анимацию и ее стиль. Шоу высоко оценивали по всему миру, потому что оно славилось не только своей образовательной составляющей, добавленной изначально, чтобы обучать детей из бедных семей, но и уникальным симбиозом разных техник и визуальных решений. Программа включала в себя не только кукольный театр и анимацию, но и реальную съемку с живыми людьми.

«Битлджус», режиссер Тим Бёртон, 1988.

«Битлджус» Тима Бертона является знаковым фэнтезийно-комедийным фильмом, открывшим дорогу режиссеру в мир кино, когда тот ушел из «Диснея».

Помимо необычного юмора, уникального визуального стиля, зрителям запомнились мрачные стоп-моушн сцены с существами из «подземного мира». Куклы хоть и выглядели пугающе, особенно для того времени, но смотрелись нелепо, что вызывало диссонанс. Режиссер совместил реальную съемку со стоп-моушн, что помогло отразить его легкое и ироничное отношение к смерти и загробному миру.

«Побег из курятника», режиссеры Ник Парк, Питер Лорд, 2000.

В 2000-х годах особый успех имели пластилиновые мультфильмы Ника Парка. Кукольная анимация стала выходить на новый уровень: режиссеры четко следовали своему стилю, делая свои мультфильмы узнаваемыми, качество картинки улучшилось, а анимация и сцены стали более динамичными.

Работы Ника Парка известны по всему миру, он создавал такие картины, как «Барашек Шон», цикл фильмов про Громмита и Уоллеса, а также «Побег из курятника». Раньше пластилиновые куклы редко использовались для больших проектов, но режиссер создал свою технологию работы с этим материалом. Ник Парк четыре раза становился лауреатом премии «Оскар» и дважды заполучил премию Британской киноакадемии, а его работы актуальны и востребованы до сих пор. Вышедший в 2024 году мультфильм «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» собрал множество позитивных отзывов от зрителей и критиков.

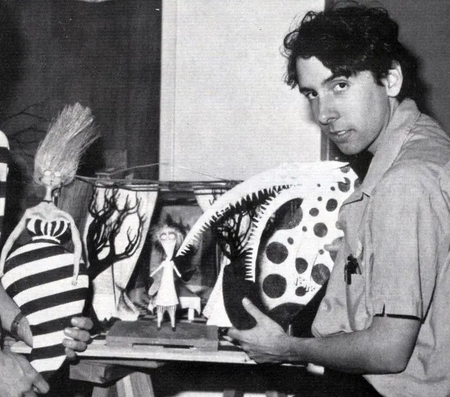

1. Тим Бертон при создании мультфильма «Винсент», предположительно фотография сделана в 1981–1982 годах. 2. «Кошмар перед Рождеством», режиссеры Генри Селик, Тим Бертон, 1993.

Знаковым оказался тандем режиссеров Тима Бертона и Генри Селика. Пара создала совершенно нетипичную для кукольной анимации картину — «Кошмар перед Рождеством».

Эта работа контрастировала с яркими и сказочными мультфильмами, созданными ранее преимущественно для детей. Именно этот мультфильм завоевал «Оскар» и заложил дальнейшее стилистическое и смысловое направление для мультипликаторов.

«Труп невесты», режиссер Тим Бертон, 2005.

Тим Бертон продолжил развивать интересующую его тему смерти и выпустил «Труп невесты» и «Франкенвини», напрямую связанные с идеей о загробном мире и взаимосвязи между живыми и мертвыми. Если в первом мрачная атмосфера приглушается за счет тонкого юмора и музыкальных вставок, то во втором мультфильме преобладает настроение старого хоррора. Эти две картины нисколько нельзя назвать детскими, режиссер раскрывает серьезные вечные темы, а использование кукол сильнее углубляет идею о неизбежности судьбы и управлении людьми чем-то свыше. Визуальный стиль режиссера, а также мрачная эстетика его фильмов, значительно повлияли на дальнейшее развитие кукольной мультипликации и кинематографа в целом.

Важно отметить, что на этом этапе кукольной мультипликации стала активно использоваться компьютерная графика. Движения редактировали, делая плавнее, и, вполне возможно, применяли симуляцию ткани.

«Франкенвини», режиссер Тим Бертон, 2012.

1. «Коралина в Стране Кошмаров», режиссер Генри Селик, 2009. 2. «Бесподобный Мистер Фокс», режиссер Уэс Андерсон, 2009.

В один год вышло два совершенно не похожих друг на друга мультфильма. Несмотря на это, они до сих пор считаются культовыми в истории кукольной мультипликации.

Генри Селик, ранее работавший с Бертоном, выпустил свою картину «Коралина в Стране Кошмаров» по мотивам произведения Нила Геймана. В этой работе сказочность и мрачность сплелись воедино, создавая нужный для раскрытия двух миров контраст. Студия LAIKA, которая работала над мультфильмом, до сих пор использует только кукольную мультипликацию, разрабатывая свои методы, чтобы облегчить процесс. Например, техника Джорджа Пала Pal-Dol нашла свое продолжение в методах студии в виде напечатанных на 3D-принтере лицах и частях тела. Уэс Андерсон — знаменитый американский режиссер, чей визуальный стиль плотно укоренился в поп-культуре. «Бесподобный мистер Фокс» стал первой кукольной анимацией режиссера, но завоевал высокие оценки критиков и несколько номинаций премии «Оскар».

«Кубо. Легенда о самурае», режиссер Трэвис Найт, 2016.

Использование приемов стоп-моушн в современных 3D-мультфильмах/фильмах

Самым ярким примером того, как можно перенести стилистику кукольного стоп-моушн в 3D, — это серия мультфильмов «История игрушек». Проект является самой первой масштабной работой, сделанной полностью с помощью 3D-графики.

Влияние кукольных мультфильмов отражается не только в «игрушечной» тематике, но и в схожих визуальных чертах: например, формы, образы и текстуры персонажей явно отсылают к настоящим игрушкам, популярным в США (например, классическая американская фигурка Мистер Картофельная голова, разработанная Джорджем Лернером в 1949 году).

«История игрушек», режиссёр Джон Лассетер, 1995.

Последним кукольным мультфильмом Тима Бертона был «Франкенвини». После него режиссер полностью погрузился в кинематограф.

Так, он принял участие в популярном сериале «Уэнсдей», основанном на истории про семейку Аддамс, как режиссер. Во втором сезоне сериала, чтобы красочно и атмосферно раскрыть легенду школы Нэвермор о мальчике с механическим сердцем, он использовал стоп-моушн, который в дальнейшем интегрировал, как сказочный флэшбек, в основное повествование сериала.

Стоп-моушн позволил изобразить историю как выдумку о чем-то далеком и мрачном. В данном случае использование этой техники создало контраст, погрузило зрителя в атмосферу «легенды», которую рассказывают, чтобы запугать детей.

Кадры из мультфильма «Маленький принц», режиссер Марк Осборн, 2015.

В мультфильме «Маленький принц» 2015 года использовалась комбинированная техника: 3D-графика и покадровая кукольная анимация.

Куклы и вся вселенная маленького принца были сделаны из папье-маше, кусочков бумаги и полимерной глины. В этом мультфильме, так же, как и в «Уэнсдей», стоп-моушн использовался для демонстрации вымышленного мира. Кукольная стилистика хорошо отражает канонический образ маленького принца, а бумажная техника подчеркивает мечты и истории, воображаемые главной героиней.

«Кейпоп-охотницы на демонов», режиссеры режиссёры Крис Аппельханс, Мэгги Кан, 2025.

В нашумевшем в 2025 году мультфильме «Кейпоп-охотницы на демонов» многих зрителей привлекла анимация и кукольное отображение эмоций героев.

В картине использовалась низкая частота кадров, из-за чего анимация кажется «рваной» и похожей на стоп-моушн. Также Sony Pictures Animation привнесла свой фирменный стиль — сочетание нескольких техник, таким образом деформация персонажей, созданная для усиления эмоций, отсылает к японским куклам кокеши и аниме.

«Кейпоп-охотницы на демонов», режиссеры режиссёры Крис Аппельханс, Мэгги Кан, 2025.

Похожие приемы студия использовала в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». В этом случае низкочастотная и резкая анимация заимствуется для имитации анимированного комикса.

«Человек-паук: Через вселенные», режиссёры Родни Ротман, Питер Рэмси, Боб Персичетти, 2018.

В короткометражном мультфильме от Blender Studio также используются несколько приемов из стоп-моушн мультфильмов. Самое заметное — низкая частота кадров, которая создает эффект покадровой съемки объектов.

Силуэты самих моделей отсылают к кукольным мультфильмам: примитивные формы, гиперболизированно приведенные к простым фигурам в виде круга, квадрата, треугольника. Чаще всего именно в кукольной анимации формы наиболее отдалены от реализма и упрощаются. Также можно обратить внимание на текстуры: используется сочетание гладких и фактурных текстур (гладкое лицо и футболка, но излишне проработанная вязка носок и свитера). Модельки, представленные в этом короткометражном мультфильме, очень напоминают пластилиновую анимацию.

Проектом, где подразумевалась полная имитация стоп-моушн мультфильма в 3D, можно считать цикл фильмов LEGO. В этом и состояла главная задумка — создать видимость того, как фирменные фигурки «оживают».

Модели фигурок выполнены с высокой степенью реалистичности, что создает впечатление, будто настоящих кукол вручную покадрово оживили и дополнили элементами компьютерной графики. Техника смены лиц напоминает метод использования сменных деревянных частей, применявшийся Джорджем Палом. Эта имитация передает идею, что каждая новая эмоция отображается путем замены головы.

«ЛЕГО Фильм», режиссёры Крис Миллер, Фил Лорд, 2014.