Исторический контекст

«Казенные учреждения», так или иначе, существовали еще с самого начала цивилизации. Конечно же, они представляли собой нечто более далекое от того, что мы имеем сейчас. Так, например, тюрьма в древних государствах чаще всего была местом-«посредником», которое отделяло человека от телесных наказаний или даже казни. Также она применялась в качестве средства воздействия на должников, куда они помещались до того момента, пока неравнодушные люди не были готовы их выкупить. Если такого не происходило в течение определенного времени, несчастных продавали в рабство: тем самым, тюрьма будто не имела собственного веса как средство наказания, и была только промежуточным этапом.

Мамертинская тюрьма в Риме, где ожидали казни государственные и военные преступники с IV века

В историографии отсутствует единый канон, согласно которому можно однозначно определить начало трансформации тюрем как средства лишения свободы в качестве наказания, а не как «промежуточного этапа». Немецкий историк Готхольд Боне прослеживает возникновение более современной модели тюрьмы в XIII веке в Северной Италии, многие другие авторы отсылают читателя к Великобритании XVI века, когда появляются первые «крупные институты заключения», например, Брайдвеллс — «рабочий дом» в Лондоне, чье название долгое время оставалось нарицательным. Историки Жюли Клостр и Герд Шверхофф говорят о существовании аналогов «долговой ямы» в позднем Средневековье во Франции и Германии: должники содержались (по инициативе и за счет) кредиторов в заключении до тех пор, пока не возвращали занятое.

Гравюра, изображающая Брайдсвелл в XVIII веке. Иллюстрация Бенджамина Коула для книги «The History of London from its Foundation to the Present Time». 1756

Сборник статей «Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна» предлагает обширный разбор истории учреждений пенитенциарной системы. В частности, авторы выделяют огромную роль монастырей в формировании тюремной системы в том виде, которая знакома нам сейчас. Во введении приводится позиция американского социолога Эрвина Гофмана, который определял относящимися к концепции «тотальных институций», разработанной им в 1960‐х годах, не только «тюрьмы, пенитенциарные учреждения, лагеря для военнопленных и концентрационные лагеря», но и «места уединения от мира: аббатства, монастыри, обители и другие монашеские общины»[1]. Все эти институты, по мнению Гофмана, характеризуются тем, что все повседневные дела происходят в них в одном и том же месте и подчиняются единому авторитету. Члены таких учреждений живут в принудительном сообществе, где все и каждый имеют одинаковое обращение. Все этапы повседневной жизни спланированы до мельчайших деталей и предписаны сверху четкими правилами. В конечном итоге деятельность заключенных складывается в грандиозный рациональный план, направленный на «достижение официальных целей учреждения»[2].

В этом визуальном исследовании фокус будет направлен на уже упомянутые в концепции «локации», такие как больница, дом престарелых, приют/интернат и тюрьма, однако в историческом контексте необходимо обозначить связь с монастырями, на основе которых и создавались большинство «казенных домов».

Бедняк и паломник принимаются монахами монастыря. Манускрипт Cantigas de Santa María. Испания. XIII век

Статья Элизабет Люссе «Монастырские тюрьмы в средние века и в новое время (XIII–XVIII века)» обозначает парадокс появления внутренней монастырской системы заключения и ее перехода к применению подобных мер к мирянам: «Хотя известно, что подобные тюрьмы появились уже в эпоху поздней Античности, долгое время считалось, что они несовместимы с духовностью, отличающей добровольный уход от мира, а потому их история, равно как и история других дисциплинарных монастырских практик, тщательно замалчивалась»[3]. Провинившиеся монахи заключались на время в изолированные «камеры», где, однако, сохраняли возможность социализации: их постоянно посещали другие братья, которые приносили им книги и вели беседы о духовном пути.

В более суровых условиях при монастырях содержались миряне, наказанные за серьезные уголовные преступления, но и их пребывание в монастыре связывалось с проблемой духовного исправления: как и с монахами, с заключенными работали над «покаянием», осознанием собственного греха и раскаяния в нем. Свидетельства об этом прослеживаются в конце XVI-начале XVII века.

Исповедь епископу. Фрагмент иллюстрации из французского манускрипта Royal 10 E. IV, f.108v. Франция. ок. 1340

Подобную практику можно проследить и в России Нового времени. Исторические корни «монастырского подначальства» можно проследить до существования в Византии, когда осужденный должен был публично показать собственное раскаяние после «подготовки» к процессу священнослужителями. В допетровскую эпоху заключение мирянина в монастыре больше напоминало процесс «спасения души» и имело ярко выраженную духовную составляющую. После прихода Петра I к власти такая форма наказания стала явно более светской, и теперь ассоциировалась с тяжелыми физическими испытаниями — заключенных сажали в ямы, били, всячески истязали на протяжении долгого времени. Позже в монастыри стали отправлять «изумленных» — людей с особенностями ментального здоровья, часто помещая их в те же помещения, что и осужденных преступников[4].

Петр I посещает тюрьму. Лагорио Л.Ф. 1849

Автор статьи «Монастыри как мультифункциональные учреждения России первой половины XVIII века» Екатерина Махотина утверждает, что «В России мы видим […] институциональное смешение. Монастырь стал комбинированной институцией: оставаясь действующей обителью, он объединил в себе функции тюрьмы, богадельни, госпиталя и долгауза. Этим он схож с комбинированными институтами Запада, соединяющими госпиталь, тюрьму и дом приюта»[5].

В процессе исследования истории тюрем все очевиднее становилась связь системы исполнения наказаний и благотворительных учреждений. Составители введения «Монастырь и тюрьма» утверждают: «В ранний современный период помощь беднякам все больше приобретала институциональные черты, включая заключение в тюрьму нищих, бродяг и других представителей маргинальных социальных групп, которых помещали в пенитенциарные и подобные учреждения и заставляли там работать»[6]. В чем-то соглашаясь с идеей Фуко о том, что общество перешло от жестоких телесных наказаний к разработке пенитенциарной системы с целью контроля, составители сборника озвучивают тезис о том, что в России Нового времени «дома для бедных, сирот и богадельни анализировались, с одной стороны, как выражение гуманизации абсолютистской власти, а с другой — как меры по решению проблем общественного порядка»[7].

Аллегория: Екатерина II с текстом наказа. Гравюра Шарля Монне. 1778

Эпоха Просвещения в каком-то смысле переняла определенные черты средневекового отношения к преступникам. В России Екатерина II в философско-правовом документе «Наказ» — манифесте просвещенного абсолютизма — подчеркивает, что система уголовных наказаний должна быть направлена в первую очередь на «исправление» личности преступника, работе с его духовной составляющей. Тогда же, при Екатерине была открыта первая гражданская больница, полностью отделенная от структуры монастырей. Светские больницы существовали и при Петре I, но общедоступными назвать их было нельзя — в них проходила лечение военная элита. Павловская больница «для бедных», открытая в 1763 году, принимала тех, у кого не было средств на оплату работы врача в частном порядке.

Павловская больница в начале XX века

За «Павловской» последовало создание целого ряда ведомств, связанных медициной, в том числе и направленных на содержание «душевнобольных». В XIX веке подавляющее большинство благотворительных учреждений, в которых содержатся люди с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей, малоимущие семьи, функционируют на пожертвования, в том числе получаемые от частных лиц.

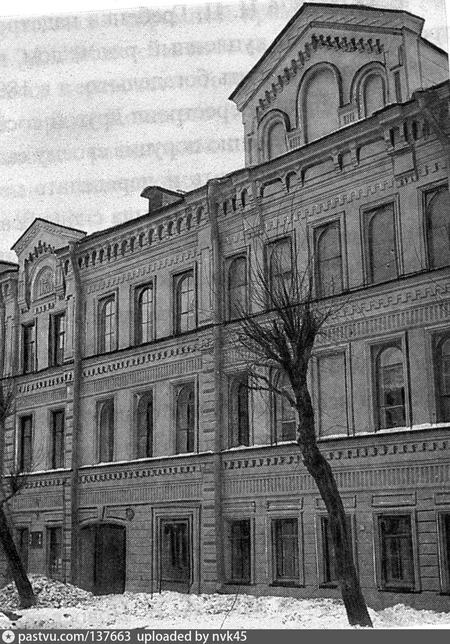

Елисаветинская богадельня, построенная на пожертвования купцов Елисеевых. Слева: фото 1860-х. Справа: фото 1970-х

С приходом советской власти система (и благотворительная, и пенитенциарная) меняется. Новое государство, заинтересованное в выстраивании и распространении новой системы ценностей, стремится получить контроль над огромными территориями и миллионами людей. Необходимо «собрать» всех и объединить в соответствующие задачам структуры — даже тех, кто, на первый взгляд, кажется не особенно эффективным. Особенное внимание власть обращает на детей-беспризорников, оставшихся на улице в результате Гражданской войны. Создаются учреждения, в которых маргинальные, на взгляд государства, личности должны воспитывать в себе «нового человека», отвечающего идеалам советских представлений об устройстве мира.

Демонстрация бывших беспризорников. Москва. 1925

Пенитенциарная реформа 1920-х была направлена именно на преобразование человека, и это, как утверждает историк Михаил Погорелов, не было результатом исключительно марксисткой политики, но отвечало глобальной тенденции[8]. С конца XIX века американские социологи активно дискутируют о вариантах, которые можно было бы предложить вместо жестоких практик одиночного заключения, распространенного в тюрьмах Европы и США с конца XVIII века.

Всё большую популярность получает прогрессивная мысль: «цель лишения свободы […] в том, чтобы подготовить заключенного к свободе, поддерживая и развивая его социальные навыки». «[…] появилось новое понимание тюрьмы как мини-модели общества. Оно предполагало организацию тюрьмы по принципу сообщества: отказавшись от наиболее стигматизирующих и суровых элементов режима, введя образование, спорт, самоуправление заключенных, расширив возможности визитов и переписки»[9].

Постепенно идея получила распространение, что привело к преобразованию модели закрытых учреждений в соответствии с целью нравственного перевоспитания человека. Большой процент тюрем действительно переходил к порядкам, продиктованным более гуманным подходом к вопросу о заключении. Исключением не стали и российские послереволюционные учреждения пенитенциарной системы, стремящиеся показать собственное отличие от тюрем царской России, связанных в сознании советской власти с репрессиями [10] и жестоким каторжным трудом. Однако утопия, согласно которой «наказание» человека становилось индивидуализирующим и было направлено на преображение, продлилась недолго. Столкнувшись с процессом индустриализации и ростом уровня репрессий, советские пенитенциарные учреждения превратились в источник рабочей силы, где заключенные лишались права на сохранение человеческого достоинства.

«Раннесоветское исправление подразумевало ряд педагогических техник и практик (образование, самоуправление, послетюремная помощь), которые были направлены как на реабилитацию заключенных, так и на культивирование в них социалистического самосознания. В результате „Великого перелома“ и начала социалистического строительства в конце 1920-х — начале 1930-х гг. эти методы перестают рассматриваться как самоценные элементы исправления, а мобилизуются на реализацию производственных задач, в результате чего реабилитационная функция пенитенциарных учреждений вытесняется на второй план и постепенно исчезает». [11] — резюмирует Погорелов.

Карта расположения исправительно-трудовых лагерей в СССР. Составлена правозащитным обществом «Мемориал»* (признаны иностранным агентом)

Советская пенитенциарная система с конца 1920-начала 1930-х годов ассоциируется с одним словом — ГУЛАГ, то есть главным управлением исправительно-трудовых лагерей. Подробнее об этом ужасающем явлении можно узнать, среди прочего, в монументальном труде «ГУЛАГ. Паутина большого террора» писательницы Энн Эплбаум, получившей за исследование Пулитцеровскую премию. Ради сохранения допустимого объема формата исторической справки, стоит озвучить лишь главную мысль: идея «перевоспитания», «преображения» заключенного в трудовых лагерях и тюрьмах того времени была абсолютно неприменима.

Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Александр Родченко. 1933

Власти сделали все возможное и даже больше, чтобы довести людей до состояния полного отчаяния, превратить их в животных. Тотальное расчеловечивание еще не видело такого масштаба — всего через лагеря прошли по оценкам историков, около 20 миллионов человек разных народов Советского союза и других стран, 2 миллиона погибли в местах заключения. Последствия работы этой чудовищной (по-другому ее не назвать) машины до сих пор влияют на российское общество и, в том числе, на культурный его контекст, несмотря на то что с момента начала официального расформирования ГУЛАГа в 1957 году прошло уже почти 70 лет.

Портреты после ареста. Среди них — Даниил Хармс, Исаак Бабель, Осип Мандельштам, Варлам Шаламов, Ольга Берггольц, Николай Гумилев, Всеволод Мейерхольд и другие

После издания документа об упразднении Управления лагерея не закрылись полностью — репрессии продолжались и в 1960-х, однако поток людей, направляемых в места лишения свободы, стал меньше. Новой практикой государства, получившей страшную «популярность», становится «карательная психиатрия» — принудительное помещение диссидентов в лечебницы в периоды особой «опасности» с их стороны, будь то время партийных съездов, государственных праздников. Или же без видимого «повода» такая практика применялась как извращенный способ подчинить себе волю человека таким путем. Через психиатрические лечебницы с начала 1960-х и до распада Советского союза прошли многие диссиденты, правозащитники, деятели искусства. К сожалению, «карательная психиатрия» применяется в России и по сей день, и ее жертвами становятся не только яркие общественные фигуры — политики и художники, но и обычные люди, высказывающие несогласие с официальной позицией государства.

Днепропетровская специальная психиатрическая больница — одна из многих, в которых изолировались люди с «антисоветскими» взглядами

После распада СССР руководство страны, наблюдая ухудшение состояния заключенных в тюрьмах и колониях, снова попыталось вернуть социальный аспект в пенитенциарную систему. После вступления России в Совет Европы в 1996 году были ратифицированы ряд конвенций, предусматривающих защиту прав человека в случае неправомерного жестокого обращения со стороны государства. За время функционирования этих положений были внесены изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс: большое внимание уделялось условиям содержания в тюрьмах, колониях и интернатах, а также случаям систематического применения пыток и жестокого обращения. Нельзя сказать, что положение изолированных сообществ моментально поменялось в лучшую сторону; однако прецеденты правонарушений стали более видимыми, вызывали общественный резонанс и влияли на судьбы самих «заключенных». В 2022 году Российская Федерация официально перестала соблюдать положения, обозначенные ЕСПЧ.

На сегодняшний день можно сказать об однозначном влиянии периода тотального расчеловечивания в XX веке на российское общество, а особенно на закрытые учреждения. Страх перед разговорами о масштабе репрессий, а следовательно, перед самой системой исполнения наказаний, передававшийся поколениями, оставил свой отпечаток на восприятии людей, помещенных в изоляцию. В то же время, повсеместность государственного контроля и его «санкций» пропитали все сферы общества, оставаясь, на первый взгляд, невидимыми. Нежелание в лишний раз рисковать, «попадаться под руку» сделали дистанцию между заключенными и теми, кто оставался на свободе, еще больше. Именно с этой дистанцией и может работать искусство, возвращая «человечность» социально незащищенным сообществам и влияя на восприятие маргинализированных в глазах большинства групп как живых людей, имеющий полное право на репрезентацию и участие в жизни социума. В том числе, и в культурной среде.

[1] Монастырь и тюрьма: места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна / сост. К. Махотина, Ф. Бретшнейдер, Н. Мучник, М. Ауст. — М.: Новое литературное обозрение, 2023. — 320 с.: ил. (Серия Studia Europaea). Google Книги+1. c. 5

[2] Там же. — с. 5

[3] Там же. — с. 22

[4] Там же. — с. 35-38

[5] Там же. — с. 46

[6] Там же — с. 9

[7] Там же — с. 9

[8] Погорелов М. А. Реформирование пенитенциарной системы в РСФСР в 1918–1930 гг.: дис. … канд. ист. наук. — М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022. — 450 с. (URL: https://www.hse.ru/sci/diss/704016744). Просмотрено: 10.10.2025. hse.ru+1. с. 37-38

[9] Там же. — с. 38

[10] Там же. — с. 56

[11] Погорелов М. А. Реформирование пенитенциарной системы в РСФСР в 1918–1930 гг.: резюме диссертации (URL: https://www.hse.ru/sci/diss/704016744). — М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022. — Резюме в формате PDF. с. 11

Век воли не видать: как раньше содержали заключённых // Diletant.media. 08.10.2015. (URL: https://diletant.media/articles/26195625/). Просмотрено: 10.10.2025.

Тюрьма // Википедия: свободная энциклопедия. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0). Просмотрено: 10.10.2025.

Наказ Екатерины II // Википедия: свободная энциклопедия. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II). Просмотрено: 10.10.2025.

Городская клиническая больница № 4 // Википедия: свободная энциклопедия. (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%84%96_4). Просмотрено: 10.10.2025.

История создания общественных больниц и благотворительных учреждений // Департамент здравоохранения города Москвы: официальный сайт. (URL: https://www.mos.ru/dzdrav/function/o-departamente/istoriia-sozdaniia/). Просмотрено: 10.10.2025.

Щукина Т. В., Жадан Н. А. Исторические аспекты становления медицинских учреждений в России: от Киевской Руси до начала XX века // Молодой ученый. 2016. № 7.4 (111.4). С. 44–46. (URL: https://moluch.ru/archive/111/28192). Просмотрено: 10.10.2025.

История ГУЛАГа // Музей «ГУЛАГ Онлайн». (URL: https://gulag.online/articles/historie-gulagu?locale=ru). Просмотрено: 12.10.2025.

Использование психиатрии в политических целях // Википедия: свободная энциклопедия. (Раздел «СССР»). (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85#%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0). Просмотрено: 13.10.2025.

Фотография к статье «Век воли не видать: как раньше содержали заключённых» [изображение] // Diletant.media. (URL: https://diletant.media/upload/img_html_editor/26195625/00b/00b15ab333d8997d19c1100f3817eddf.webp). Просмотрено: 20.10.2025.

Рисунок, изображающий тюрьму Брайдсвелл [изображение]// (URL: s-l1600.webp (1250×802)). Просмотрено: 20.10.25

Фрагмент манускрипта, изображающего милосердие монахов [изображение] // English Heritage, раздел Hailes Abbey — Misbehaving Monks. (URL: https://www.english-heritage.org.uk/siteassets/home/visit/places-to-visit/hailes-abbey/history/misbehaving-monks/sick-monk-image3.jpg?w=1440&mode=none&scale=downscale&quality=60&anchor=&WebsiteVersion=20200219). Просмотрено: 20.10.2025.

Фрагмент манускрипта, изображающего исповедь епископу [изображение]// (URL: wellcomecollection/a0d79451-9405-402a-9aa8-21a3accce137_k022876.jpg (1338×753)). Просмотрено: 21.10.2025.

Рисунок из коллекции Государственного Русского музея, изображающий посещение Петром I тюрьмы [изображение] // Виртуальный Русский музей (rusmuseumvrm.ru). (URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-4966/34119_mainfoto_03.jpg). Просмотрено: 23.10.2025.

Портрет Екатерины II с «Наказом» (1778) [изображение] // Wikimedia Commons.

(URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Catherine_II_with_Nakaz_%281778%29.jpg/1024px-Catherine_II_with_Nakaz_%281778%29.jpg). Просмотрено: 25.10.2025.

Императорская Павловская больница, 1900-е годы [фотография] // Wikimedia Commons.

(URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Emperor_Paul%27s_Hospital%2C_1900s.jpg). Просмотрено: 25.10.2025.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Emperor_Paul%27s_Hospital%2C_1900s.jpg). Просмотрено: 25.10.2025.

Елисаветинская богадельня Елисеевых [изображение] // Wikimedia Commons.

Фотография Елизаветинской богадельни в 1970-х [изображение] // PastVu.com. (URL: https://pastvu.com/_p/d/0/7/c/07cf29a2cd11fb1a4187e25b7f474c15.jpg). Просмотрено: 25.10.2025.

(URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85.png). Просмотрено: 25.10.2025.

Фотография демонстрации беспризорников [изображение] // Информационный портал Ural56.ru. (URL: https://www.ural56.ru/upload/iblock/bb0/bb05ddc945d82f48936b2592b8a406da.jpg). Просмотрено: 27.09.2025.

Карта расположения ИТЛ в СССР [изображение]// Wikimedia Commons.

(URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Gulag_Location_Map.svg/1920px-Gulag_Location_Map.svg.png). Просмотрено: 27.10.2025

Фотография заключенных на Беломорканале [изображение] // 735606.selcdn.ru (сетевое хранилище изображений). (URL: https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2019/09/10/sirvw2kj3sgerp7t_1024.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Даниила Хармса (1941) [изображение] // Wikimedia Commons. (URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Daniil_Kharms_1941.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Всеволода Мейерхольда [изображение] // Arzamas (arzamas.academy). (URL: https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/21488/content_meyerhold-arrest.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Варлама Шаламова [изображение] // «Бессмертный барак». (URL: https://bessmertnybarak.ru/filesSt/2709_Shalamov_Varlam_/2709-1445598363.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Исаака Бабеля [изображение] // Московская правда (mospravda.ru). (URL: https://mospravda.ru/wp-content/uploads/2023/05/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-1024x685.png). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Анны Барковой [изображение] // «Бессмертный барак». (URL: https://bessmertnybarak.ru/filesSt/2928_Barkova_Anna_Aleksandrovna/2928-1451867701.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Ольги Берггольц [изображение] // «Бессмертный барак». (URL: https://bessmertnybarak.ru/filesSt/3531_Berggolts_Olga_Fedorovna/3531_1494931572.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Льва Гумилёва [изображение] // «Бессмертный барак». (URL: https://bessmertnybarak.ru/filesSt/5555_Gumilev_Lev_Nikolaevich/Gumilev_Lev_Nikolaevich_doc_BnAr6f.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Николая Гумилева (1007430_800.jpg) [изображение] // Живой журнал (LiveJournal), блог catofoldmemory. (URL: https://ic.pics.livejournal.com/catofoldmemory/19146481/1007430/1007430_800.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Вениамина Зускина (ImageId=2543) [изображение] // Jewish.ru. (URL: https://jewish.ru/get_img?ImageWidth=865&ImageHeight=390&ImageId=2543). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Сергея Алёшина [изображение] // Открытый список (ru.openlist.wiki). (URL: https://ru.openlist.wiki/images/thumb/d/d7/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281886%29.JPG/1200px-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281886%29.JPG). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Бориса Городника [изображение] // Открытый список (ru.openlist.wiki). (URL: https://ru.openlist.wiki/images/thumb/8/85/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281911%29_2.JPG/1193px-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%281911%29_2.JPG). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Александра Солженицына [изображение] // Yaplakal.com. (URL: https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/1/9/4/13042491.jpg). Просмотрено: 28.10.2025.

Фотография Днепропетровской психиатрической лечебницы специального назначения [изображение] // «Бессмертный барак». (URL: https://bessmertnybarak.ru/webp/karatelnaya_psikhiatriya__8.jpg.webp.) Просмотрено: 28.10.2025.