Мотив глаза на протяжении веков занимал заметное место в визуальной культуре разных народов. Так, образы и знаки в форме глаза встречаются в амулетах и орнаментах Ближнего Востока, в античных и восточных фресках и тканных узорах, [7] в декоративных традициях стран Восточной Азии, включая и Японию. В разных традициях глаз нередко выступал как знак наблюдения, присутствия или отличия персонажа от окружения. Исторические случаи выделения или, наоборот, сокрытия глаз в изображении применялись для маркировки особого статуса личности или для подчёркивания его иной природы.

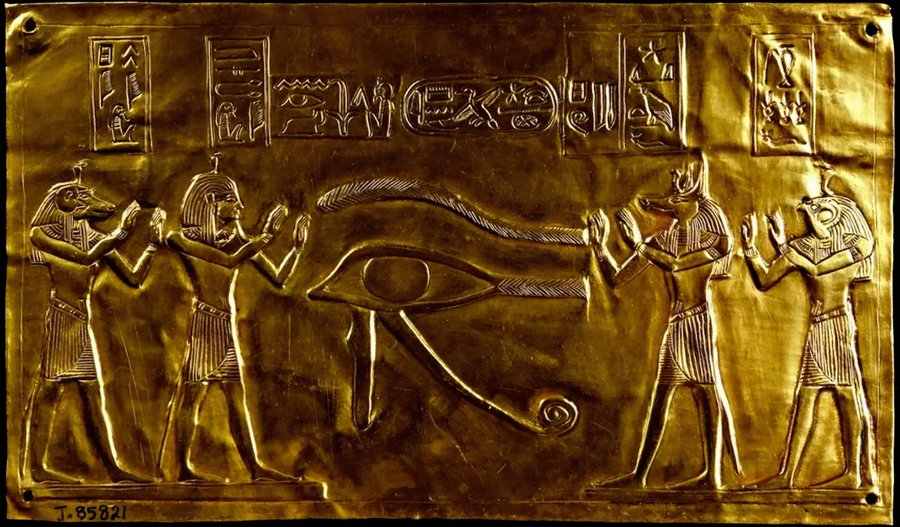

Глаз Гора, выгравированный на золотой пластине. Этот артефакт был найден в гробнице древнеегипетского фараона Псусеннеса I, который правил более 3000 лет назад

В изобразительном искусстве художники на разных этапах истории осознанно использовали направление взгляда и выразительность глаз как средство композиционного управления вниманием зрителя и установления контакта с ним. [6] Положение и направленность глаз на картине задают траектории зрительского взгляда, помогают выстраивать связи между фигурами и усиливать драматическую структуру полотна.

«Мадонна Бенуа», 1478–1480 / «Мадонна Литта», 1480–1491, Леонардо да Винчи

Современные исследования в области восприятия подтверждают приоритетность глаз при интерпретации лица: при свободном просмотре люди в большинстве случаев сначала фиксируют взгляд именно на области глаз, а нейрофизиологические данные показывают повышенную реакцию мозга на эту зону по сравнению с другими чертами лица. [8, 9] Таким образом, внимание человека к глазам носит универсальный характер — и именно это делает их мощным инструментом визуальной коммуникации, позволяющим автору управлять восприятием зрителя через выражение взгляда и его направленность.

Темы дипломного проекта и визуального исследования объединены вниманием к выразительным возможностям глаз в анимации.

В анимационном фильме «Ты стал!» персонаж-звезда ограничен в средствах выражения — единственным элементом, через который он взаимодействует с миром, становятся глаза. Поскольку на протяжении истории культуры и искусства глаза играли значительную роль — от сакрального символа до средства эмоционального воздействия и композиционного центра — можно предположить, что и в аудиовизуальных медиа глаза не выступают лишь как физический орган персонажа, а выполняют задачи, поставленные автором: передают эмоциональные состояния, формируют восприятие сцены и участвуют в построении визуального мира.

Изучение этого вопроса позволяет обосновать выбранное в фильме художественное решение — ограничение персонажа глазами — и органично вписать его в драматургическую и стилистическую структуру проекта.

Цель исследования — переосмыслить представление о глазах как о многофункциональном инструменте автора, выполняющем роли в развитии сюжета, построении мира и эмоциональной связи зрителя с историей.

Задачи исследования

Сформулировать основные функции глаз в кино.

Собрать материал на основе японской полнометражной анимации 2000–2020 гг.

Проанализировать собранные материалы и выявить закономерности в использовании глаз как инструмента.

Сформулировать критерии, по которым конкретный визуальный приём можно отнести к эмоциональному, нарративному или стилистическому инструменту.

Сделать выводы, подтверждающие или опровергающие гипотезу исследования.

Методология исследования основана на качественном визуальном анализе, включающем наблюдение, сопоставление и интерпретацию визуальных решений.

Объект исследования — японская полнометражная анимация 2000–2020 годов.

Выбор анимации обусловлен спецификой дипломного проекта и особенностями самого медиа: по сравнению с игровым кино анимация обладает более широкими возможностями в управлении пластикой глаз, их трансформацией и визуальной метафорой. Кроме того, японская анимация представляет собой один из наиболее зрелых и развитых сегментов мировой индустрии, что позволяет рассматривать выявленные приёмы не как исключения, а как элементы устойчивой визуальной культуры.

Анализ проводился на основе последовательного отбора фильмов по принципу приоритета: ведущие режиссёры, ключевые франшизы и дополнительные работы, выбранные по остаточному принципу для расширения выборки.

Предмет исследования — роли глаз как инструмента автора в японской полнометражной анимации 2000–2020 годов.

Для раскрытия темы под понятием «глаза» подразумевается «область глаз» — расширенная визуальная зона, включающая не только анатомические элементы (глазное яблоко, радужку, зрачок, веки, ресницы, брови), но и сопутствующие визуальные признаки: блики, отражения, слёзы, аксессуары (очки, повязки), графические обозначения, а также нематериальный компонент — взгляд и его направление.

Такое определение позволяет рассматривать глаза как совокупность выразительных средств, с помощью которых автор формирует эмоциональные, повествовательные и стилистические решения фильма.

Структура исследования выстроена в соответствии с тремя основными функциями, которые глаза выполняют в анимации

Проводник эмоциональной связи зрителя с историей — через глаза автор передаёт внутренние состояния персонажей и формирует эмоциональную атмосферу сцены.

Инструмент развития нарратива — глаза участвуют в построении визуального ритма, переключении внимания зрителя и раскрытии сюжетных решений.

Элемент стилистического решения мира — глаза становятся частью визуального языка фильма, определяя восприятие его пространства, границы реального и воображаемого.