Концепция исследования

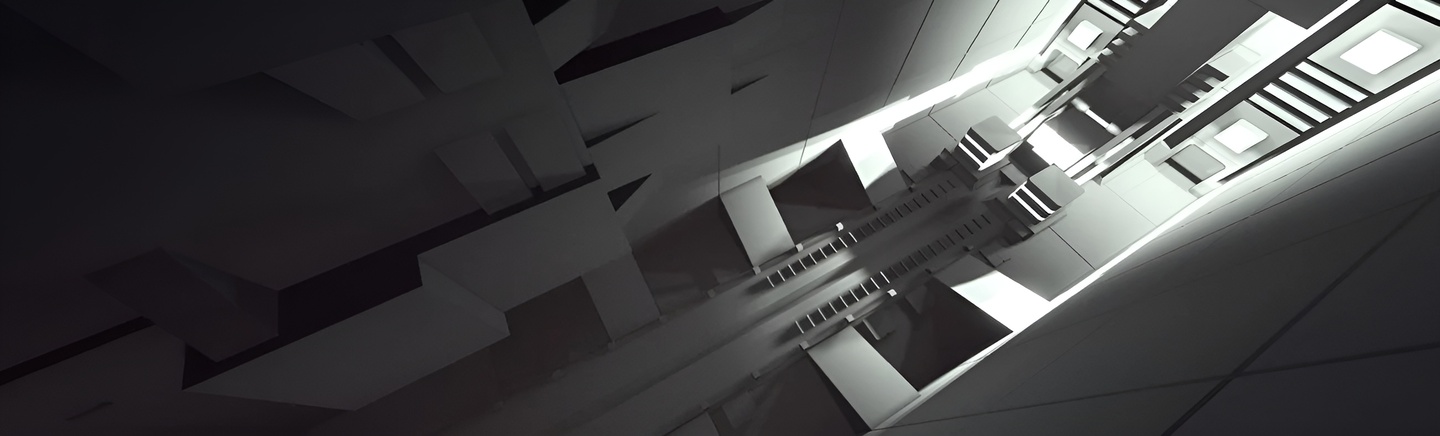

NaissanceE, 2014, Limasse Five

Видеоигры сегодня являются одной из самых выразительных форм проектирования пространственного опыта. В отличие от традиционных визуальных медиа, игры не просто изображают пространство — они его создают.

Это делает их внутренне родственными архитектуре — дисциплине, где пространство изначально мыслится как способ организации восприятия, движения и внимания. Но в цифровых мирах эти процессы становятся более прозрачными: здесь можно увидеть, как именно ритм и смена масштабов буквально собирают опыт игрока и задают эмоциональный тон.

Именно по этой причине архитектурный взгляд позволяет рассматривать пространство видеоигр как динамические конструкции, в которых архитектурные принципы — композиция, структура, ритм — проявляются предельно ясно, на уровне проживаемого опыта.

Данное исследование исходит из принципиальной установки: архитектурный подход не только применим к видеоиграм, но и необходим для их комплексного рассмотрения. Архитектура предоставляет инструментарий, позволяющий анализировать пространство не как картинку, а как организованную среду — структуру, воздействующую на восприятие, эмоции, движения и интерпретацию событий. Как отмечает Кристофер Тоттен в своей книге «An Architectural Approach to Level Design», проектирование игрового уровня предполагает не только создание форм, но и «конструирование последовательности опыта, встроенного в пространственную логику»*.

*Totten C. An Architectural Approach to Level Design. Boca Raton: CRC Press, 2014. 408 p.

На первый взгляд, сопоставление архитектуры — дисциплины, исторически связанной с использованием различных материалов, конструкций и физическими ограничениями, — и гейм-дизайна, где пространство подчинено технической логике и алгоритмам, кажется парадоксальным. Дизайнер уровня может создавать самые невозможные формы, игнорировать гравитацию и географические особенности, тогда как архитектор вынужден учитывать материальные ограничения. Однако эта свобода не отменяет фундаментального требования: игровое пространство должно быть прочитываемым, правдоподобным и чувственно убедительным. Игрок опирается на культурно и телесно усвоенные знания об масштабе, композиции, иерархии и функциональности, и нарушение этих ожиданий разрушает иммерсию и порождает психологический феномен «зловещей долины»**

**Эффект «зловещей долины» (яп. 不気味の谷 bukimi no tani) — феномен, при котором субъекты испытывают ощущение отторжения или дискомфорта при взаимодействии с антропоморфными роботами или виртуальными персонажами, внешне почти, но не полностью имитирующими человека.

Значимость архитектуры в игровом проектировании выходит далеко за пределы лишь работы с формой. Прежде всего речь идёт о её семиотическом и аффективном потенциале: архитектурная форма организует движение, направляет внимание, задаёт эмоциональный ритм и структурирует восприятие нарратива. Подъём по освещённой лестнице, переход через широкое фойе, движение по узкому коридору — каждое пространственное состояние имеет собственный эмоциональный и смысловой регистр. Пространство в игре функционирует как «риторическая структура»***, создающая когнитивную динамику через композицию и последовательность восприятия.

***Gerber A., Götz M. Architectonics of Game Spaces. Berlin: Transcript Verlag, 2017.

Теоретическая рамка исследования опирается на несколько взаимосвязанных направлений, в частности на концепцию архитектоники, предложенную Гербером и Гётцем в книге «Architectonics of Game Spaces»: архитектура здесь понимается как система в состоянии непрерывного становления, существующая в промежутке между проектированием и переживанием.

Такое понимание точно соответствует природе игрового мира, который существует не как статичный объект, а как динамический процесс, проявляющийся во взаимодействии с игроком.

Кроме того, в контексте данного исследования особое внимание уделяется рассмотрению градостроительной и урбанистической теории, в особенности теории Кевина Линча описанной в его книге «The image of the city», чьи категории — пути, границы, узлы и доминанты — описывают механизмы формирования образа города в восприятии человека. Эти принципы неожиданно органично проявляются в цифровых мирах, где читаемость и структурная ясность среды становятся ключевыми элементами игрового опыта. Таким образом, ландшафты видеоигр могут рассматриваться как разновидность миростроения в смысле Нельсона Гудмана: они создают целостную, воспринимаемую как реальный мир среду через последовательное упорядочивание пространственных знаков. Соединение логики Кевина Линча и теории «создания миров» позволяет понимать игровое пространство как осмысленную конструкцию, где архитектурная композиция, маршруты и визуальные ориентиры работают не только как инструменты навигации, но и как средства формирования эмоционально-нарративного опыта игрока.

В этой перспективе ключевой вопрос исследования может быть сформулирован следующим образом:

Каким образом архитектурная теория может быть применена к видеоиграм для анализа, интерпретации и совершенствования организации игровых пространств?

Для ответа на этот вопрос исследование структурировано в четыре взаимосвязанных раздела:

I — Определение игрового пространства и особенностей восприятия цифровой среды

В данной главе рассматривается теория, определяющая, что же все-таки представляет из себя цифровое пространство и чем видеоигры отличаются от других популярных медиа.

II — Архитектурная организация игрового пространства

Раздел анализирует, как принципы архитектуры и урбанистики — масштаб, пропорция, ритм, зонирование, пространственная иерархия — применяются в гейм-дизайне. Особое внимание уделяется тому, как архитектурная логика трансформируется в условиях процедурной и интерактивной среды.

III — Пространственная аффективность и семиотика архитектуры в игровых мирах

Данный раздел посвящен исследованию того, как пространство порождает определенные эмоции у игрока, как работает лиминальность, как архитектура создаёт атмосферу и структурирует нарративные ожидания. Аффекты, порождаемые светом, масштабом, пустотами, ритмом и переходными состояниями, рассматриваются как фундаментальный инструмент игрового воздействия.

IV — Обратное влияние: игра как инструмент архитектора

Финальный раздел посвящён тому, как логика игровых миров и процедурного проектирования влияет на современные архитектурные практики: от виртуальных прототипов до иммерсивного проектирования и архитектурных симуляций.

Игровые кейсы демонстрируют разнообразие архитектурных принципов и аффективных механизмов:

— Journey формирует эмоциональный ритм через изменение масштаба;

— Dark Souls и Bloodborne используют архитектуру как мифопоэтический нарратив;

— Control превращает пространство в инструмент власти;

— The Witness организует пространство как систему познания;

— Death Stranding превращает движение в пространственный сюжет

Эти многие другие примеры показывают, что цифровая архитектура — это не только форма, но и режим переживания, в котором материалом становится пространство восприятия, а игрок — соавтором архитектурного процесса. В этом смысле игровое пространство одновременно объединяет в себе архитектурные, феноменологические и гейм-дизайнерские аспекты.

В конечном итоге архитектура видеоигр отражает более широкий культурный процесс: в эпоху цифровой медиатизации миростроительство — создание миров, будь то физические города или виртуальные ландшафты — становится ключевым способом, через который культура конструирует и переживает реальность. Архитектурный анализ игр позволяет не только лучше понять цифровые пространства, но и по-новому взглянуть на саму природу архитектуры в условиях цифровой эпохи.

Totten C. An Architectural Approach to Level Design. Boca Raton: CRC Press, 2014. 408 p.

Bogost I. Unit Operations: An Approach to Videogame Criticism. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2006. 248 p.

Juul J. The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2013. 176 p.

Kirkpatrick G. Aesthetic Theory and the Videogame. Manchester: Manchester University Press, 2011. 240 p.

Wark M. Gamer Theory. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2007. 209 p.

Huizinga J. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. London: Routledge, 2003. 240 p.

Venturi R., Scott Brown D., Izenour S. Learning from Las Vegas. Cambridge, MA: MIT Press, 1977. 192 p.

Ferriss H. The Metropolis of Tomorrow. New York: Washburn, 1929. 140 p.

Banham R. Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2009. 232 p.

Branzi A. No-Stop City. Archizoom Associati. Orléans: HYX, 2006. 320 p.

Sharp J. Works of Game: On the Aesthetics of Games and Art. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2015. 184 p.