Цикличность моды давно стала частью массового предмета разгвора: «мода возвращается каждые двадцать лет», «ничего нового не придумать», «всё уже было». Эти формулы легко циркулируют в повседневном дискурсе, но именно их очевидность и делает тему проблемной. Цикличность традиционно объясняют ностальгией по «простому прошлому», экономикой трендов, или деятельностью индустрии, нуждающейся в постоянном обновлении ассортимента. Однако принципиальный вопрос после подобных обоснований остается без внимания: почему именно в позднем XX и начале XXI века эта цикличность становится тотальной и осознаётся как фундаментальный режим существования моды, а не как один из побочных эффектов? Другими словами, речь идёт не о том, что мода «возвращается», а скорее о том, что ей практически некуда больше идти.

Исследование исходит из гипотезы, согласно которой цикличность моды является не естественным «дыханием» стиля и не игрой свободного цитирования, а симптомом более глубокого культурного сдвига: современная культура исчерпала потенциал новизны. В эпоху тотальной рефлексии, архивности и переизбытка информации создание по-настоящему нового становится структурно затруднительным, если не невозможным. Любая форма немедленно попадает в режим сравнения, цитирования и каталогизации; любое высказывание оказывается «уже увиденным».

В этих условиях мода обращается к повтору, ремейку и самоцитированию не из ностальгической прихоти, а как к единственным устойчивым способам поддерживать движение внутри исчерпанного пространства. Цикличность в таком ракурсе предстает не игрой трендов, а стратегией выживания визуальной системы, которая больше не может опираться на идею линейного прогресса.

Выбор именно такого угла зрения связан с предметом дипломного проекта: винтажный магазин рассматривается не как «ностальгический» или сугубо коммерческий формат, а как модель современного состояния моды. Винтаж в данном контексте понимается как живой архив, в котором сталкиваются прошлые циклы, следы старения, практики повторного присвоения и новые способы наделения вещей ценностью. Магазин, работающий с винтажем, оказывается пространством, где принципы постновизны проявляются с особой ясностью: здесь прошлое не только продаётся, но и постоянно перекодируется, вступает в новый оборот, становится средой для конструирования идентичности.

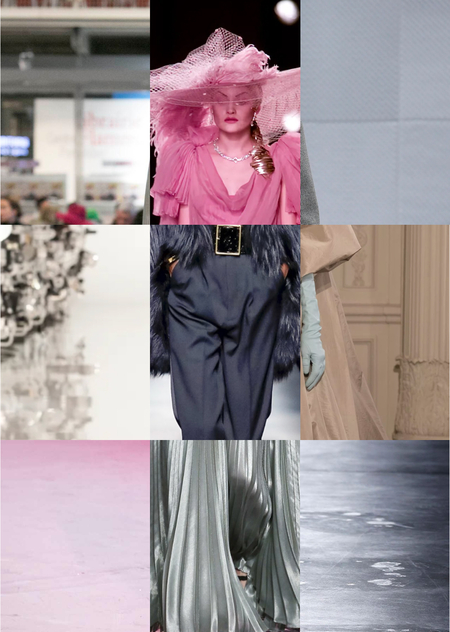

Методологически исследование опирается на сочетание визуального, историко-культурного и дискурсивного анализа. В качестве основного материала используются и рассматриваются как носители культурных смыслов: подиумные показы, рекламные кампэйны, архивные изображения и кураторские экспозиции модных домов. Помимо работ по теории моды (Уилсон [1], Стил [2], Эванс [3]), визуальное исследование также подрекпляется теоретической рамкой, сформированной на пересечении постструктуралистских и постмодернистских концепций (Бодрийяр [13], Джеймисон [7], Беньямин [5], Липовецки [9], Гройс [28] и др), и в том числе работами о ретромании и ремикс-культуре (Буррио [15], Лессиг [16], Рейнольдс [18] и др). Кроме того, привлекаются подходы Мишеля Фуко [25] и Пьера Бурдьё [26], позволяющие рассматривать архив как дискурсивный аппарат, задающий границы возможного и воспроизводимого.

Последовательность работы строилась от широкого культурного диагноза к конкретным механизмам и далее к предельным симптомам. Сначала было необходимо описать, как в XX веке вообще происходит переход от модернистской веры в прогресс к постмодернистской логике симулякров, как новизна перестаёт быть результатом изобретения и превращается в режим производства видимости нового. Затем — проследить, как внутри самой модной индустрии оформляются механизмы, позволяющие поддерживать движение после «смерти новизны»: цитата, ремикс, эксплуатация архива. И только после этого обращение к сегодняшнему моменту и показать, что цикличность дошла до предела: интервалы между эпохой и её ремейком сокращаются, временные пласты наслаиваются в одном сезоне, а ротация трендов становится настолько ускоренной, что любое «возвращение» происходит ещё до того, как предыдущее высказывание успело завершиться.

Такая логика определяет структуру визуального исследования, которая складывается из трёх глав.

I. Конец новизны I. i. От прогресса к симулякру I. ii. Усталость от прогресса I. iii. Мода как зеркало культурной энтропии II. Механизмы культурной рециркуляции: цитата, ремикс, архив II. i. Цитата как стратегия: реконструкция и историческая симуляция II. ii. Эстетика эха: ремикс, атмосфера и узнавание как новая форма новизны II. iii. Архив как интерфейс производства: от хранения к эксплуатации III. Новое после конца новизны: что дальше? III. i. Сокращающийся разрыв между эпохой и её ремейком III. ii. Одновременность эпох: метахроническое время моды III. iii. Ускоренная ротация: предельное сжатие цикл

Выводы визуального исследования имеют как теоретический, так и практический характер. В теоретическом плане становится ясно, что мода в XXI веке функционирует как аппарат постновизны: её задача — не открывать неизведанное, а организовывать циркуляцию уже найденного, управлять памятью, архивами, аффектами узнавания. Цикличность в этом контексте становится проявлением культурной энтропии, при которой различия между «тогда» и «теперь» стираются, а прошлое превращается в постоянно доступный ресурс «здесь и сейчас». В практическом плане исследование позволяет переосмыслить винтажный магазин как институцию: он предстает не складом устаревших вещей, а точкой концентрации временных слоёв, местом, где архив приобретает экономическую и аффективную форму.

Таким образом, предложенная структура — от «конца новизны» через «механизм цикличности» к «новому после новизны» — позволяет не только описать феномен возвращающихся трендов, но и продемонстрировать, что современная мода подошла к точке, в которой возможность радикально нового оказывается поставленной под сомнение. Циклы не просто повторяются — они сжимаются, наслаиваются и замыкаются, превращая модное поле в систему, крутящуюся внутри ограниченного банка образов. В этом смысле визуальное исследование фиксирует не «смерть моды», а смену её онтологического статуса: мода будущего всё отчётливее вырисовывается как режим вечного ремейка, где единственным источником движения остаётся переработка уже однажды увиденного.