Модернизм: модуль в графике и дизайне

Модернизм принёс в визуальную культуру XX века не только новые художественные идеи, но и новый способ мышления — стремление к рационализации формы, поиску универсальных принципов и построению систем, способных работать независимо от автора. На смену декоративности и индивидуальности пришла установка на порядок, воспроизводимость и структурирование визуального языка. Именно в этот период формируются первые попытки превратить изображение из уникального художественного объекта в функциональную, стандартизированную и модульную структуру.

Важно подчеркнуть, что модернизм включал множество направлений, однако далеко не все из них связаны с модульностью. Значительная часть модернистского искусства развивалась как автономная живописная практика, не предполагающая создания воспроизводимых правил или визуальных систем. В данном исследовании рассматриваются только те течения модернизма, которые непосредственно работали с идеей модуля: геометрической базовой единицы, повторяемого элемента, структурной сетки или рациональной системы организации формы.

1. ГЕОМЕТРИЯ

Идея модульности в модернизме выходит за пределы чисто визуальной организации формы и сетки, она является отражением философской и социально-культурной программы эпохи. Модуль рассматривается как универсальная единица, способная быть повторяемой, масштабируемой и адаптируемой к разным контекстам, что соответствует модернистской вере в рациональность, функциональность и универсальность дизайна. Эта концепция тесно связана с принципами рационализма и утопического подхода, характерными для конструктивизма, Баухаузa и швейцарской школы: с помощью модулей можно создавать системы, которые одинаково применимы в графике, архитектуре и промышленном дизайне, обеспечивая предсказуемость, функциональность и гармонию.

Модульность также выступает как средство стандартизации визуальной коммуникации. В плакатах, книгоиздании и промышленной графике повторяемые блоки позволяют создавать единый визуальный язык, где каждый элемент подчинен общему ритму и структуре. Эта универсальность отражает модернистский идеал общества, в котором индивидуальное творчество сочеталось с системными решениями, направленными на упорядочивание пространства и упрощение восприятия. Философия модульности перекликается с идеями научной рационализации, где мир рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, каждый из которых играет определённую роль в общей структуре.

Геометрия в модернистском дизайне XX века выступает фундаментальным принципом организации визуальных систем. В отличие от традиционного орнамента, где формы несут культурно-символическую и ритуальную нагрузку, геометрические элементы модернизма строятся на рациональных и универсальных принципах. Они обеспечивают повторяемость, функциональность и системность композиции, становясь основой для визуального языка нового времени. Центральное место в этой структуре конечно же занимает модуль, он одновременно выполняет организационную и эстетическую функцию, определяет ритм, пропорции и баланс, позволяя создавать визуальные решения, применяемые в разных средах и на различных носителях[7][8].

«Я убежден, что искусство во многом можно совершенствовать, основываясь на математическом мышлении»

Макс Билл, интервью TCT, 1949

Основные формы

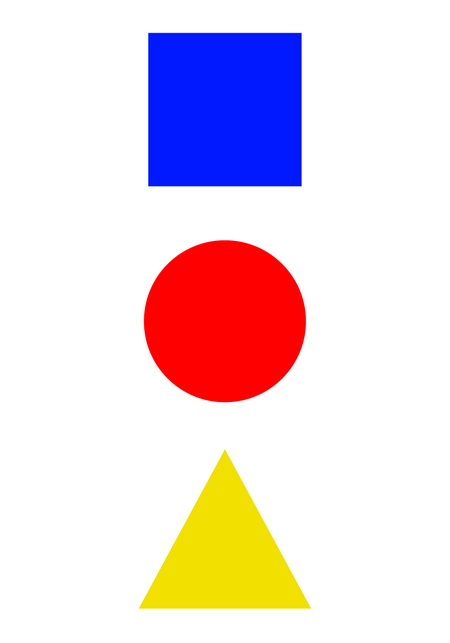

В основе модернистской геометрии лежат простейшие формы: квадрат, прямоугольник, круг, линия, треугольник и их комбинации. Эти формы выступают как универсальные строительные блоки, из которых создаются сложные композиции.В конструктивизме, особенно в работах Александра Родченко и Эль Лисицкого, квадрат и прямоугольник использовались не только как визуальные объекты, но и как элементы динамических структур, задавая направление взгляда, ритм и глубину композиции. Родченко в своих плакатах 1920-х годов часто использовал геометрические формы как визуальные «лексемы». Например, квадрат мог обозначать стабильность и конструкцию, а линия — движение и динамику. Такое использование формы напоминает принципы, на которых строится язык традиционного орнамента, но в модернистской графике оно чисто рационально и универсально. Простая форма позволяла создавать визуальный порядок и упорядочивать пространство, делая композицию одновременно строгой и выразительной[8].

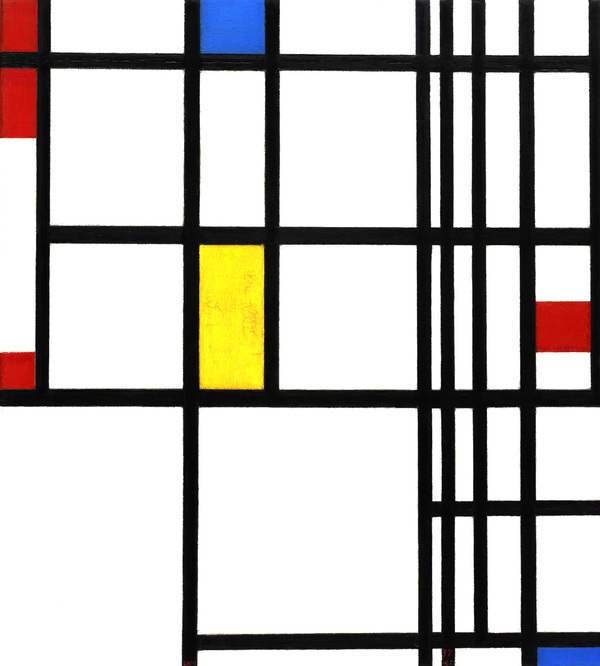

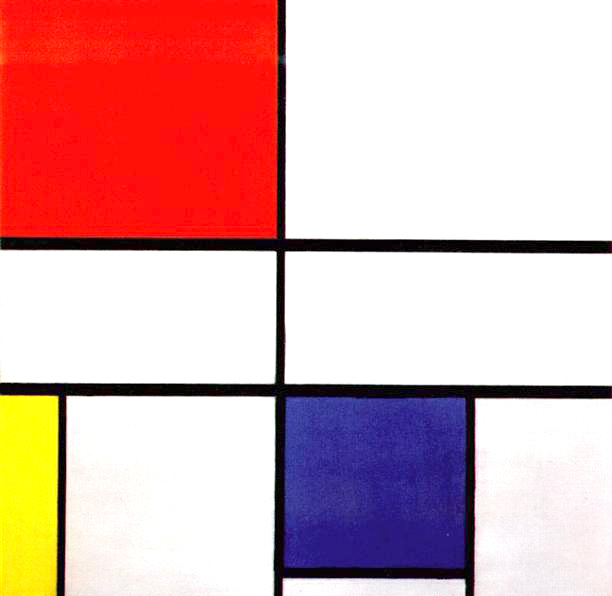

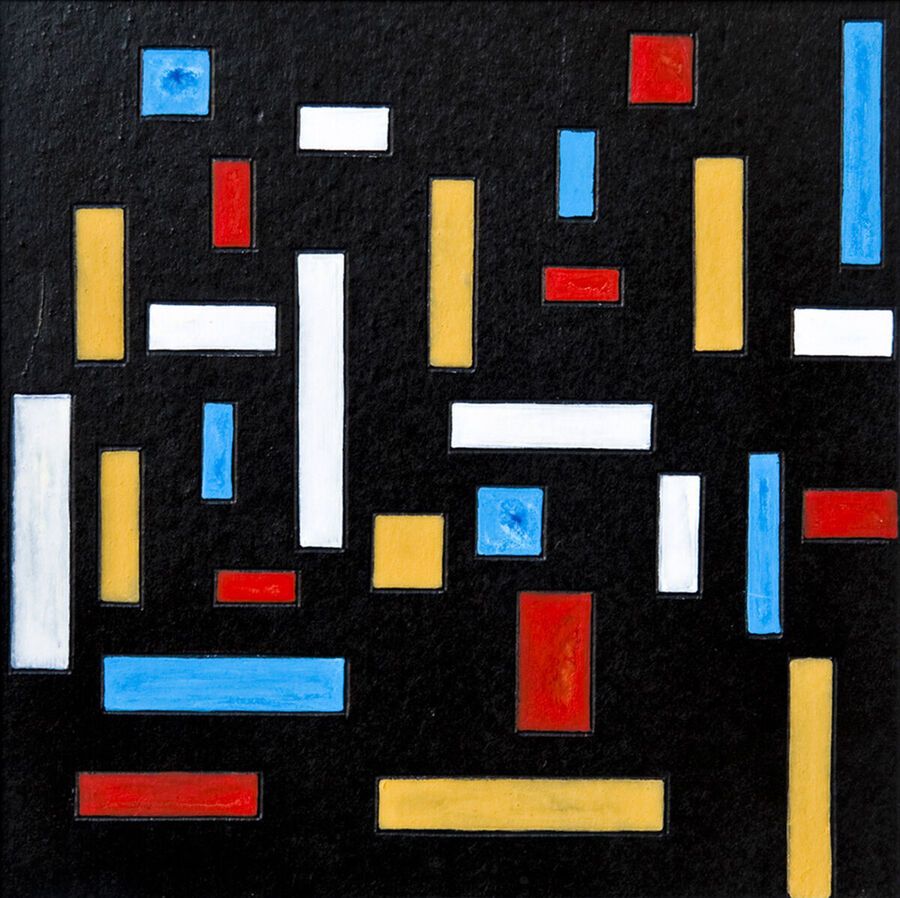

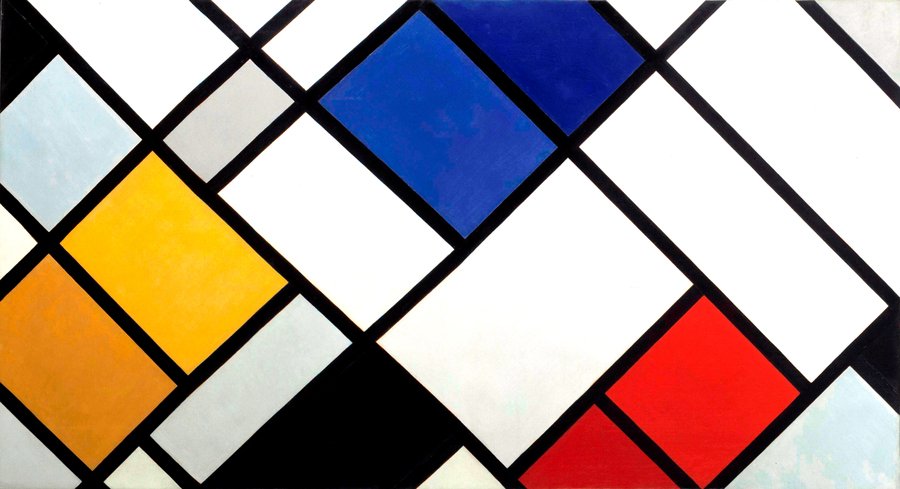

В Баухаузе Йоханнес Иттен и его ученики рассматривали геометрические формы как исходные элементы для построения гармоничных и системных композиций. Иттен подчеркивал, что базовые формы, при правильной организации, способны быть гибкими и выразительными. Они задают структуру и пропорции, на которые опирается вся композиция, а также обеспечивают основу для цветовых и масштабных экспериментов. Школа De Stijl ограничила геометрию вертикальными и горизонтальными линиями и прямоугольниками, одновременно стандартизируя цветовую палитру — красный, синий, желтый, ччрный и белый.

Ограничение форм и цвета позволило создавать композиции, где принцип модульности становится ключевым: элементы могут повторяться, масштабироваться и переставляться без нарушения общей системы. При этом каждая форма выполняет функциональную роль, участвует в ритмическом и структурном построении композиции, создавая целостный визуальный язык.

Пит Мондриан 1942 / 1930 Композиция с красным, синим и жёлтым

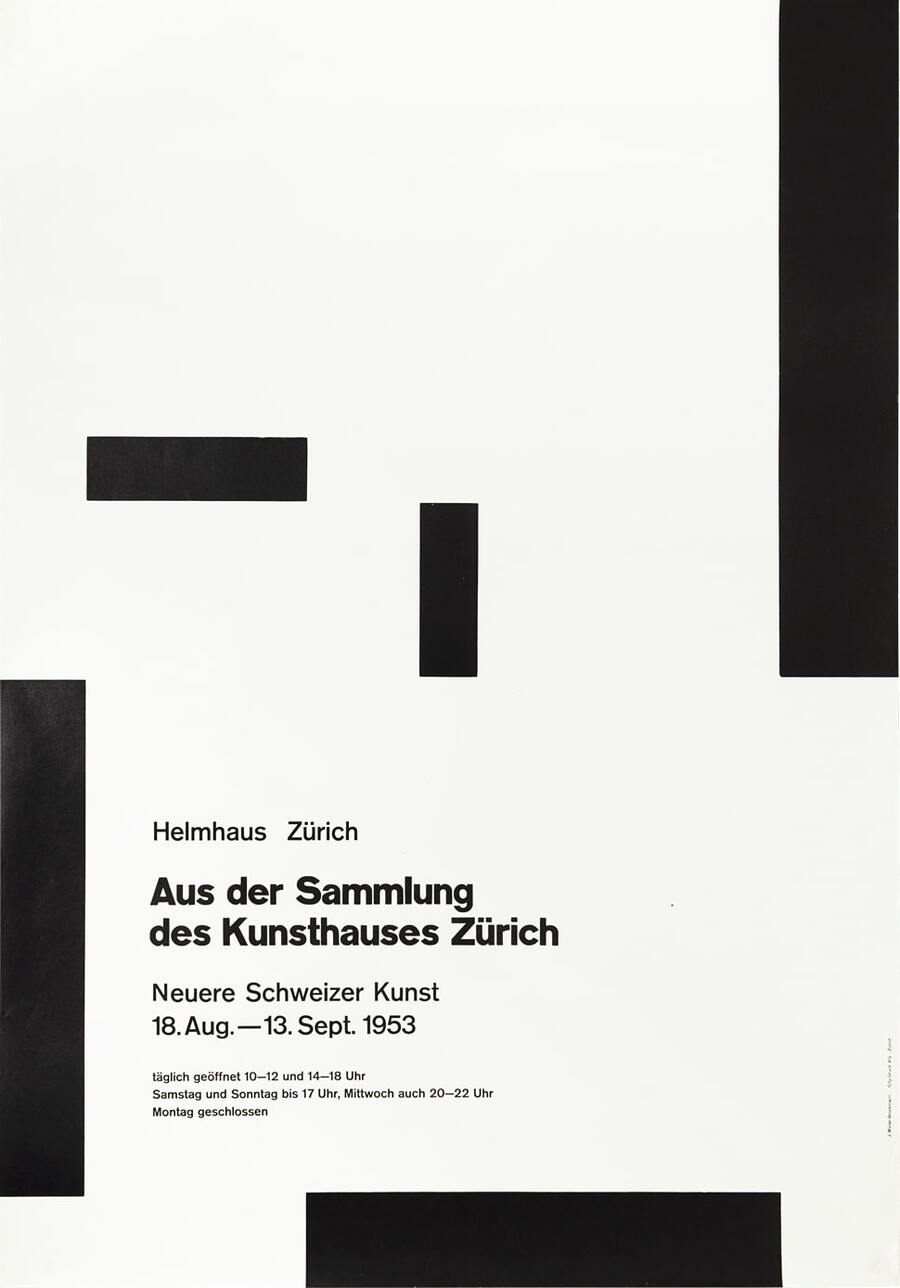

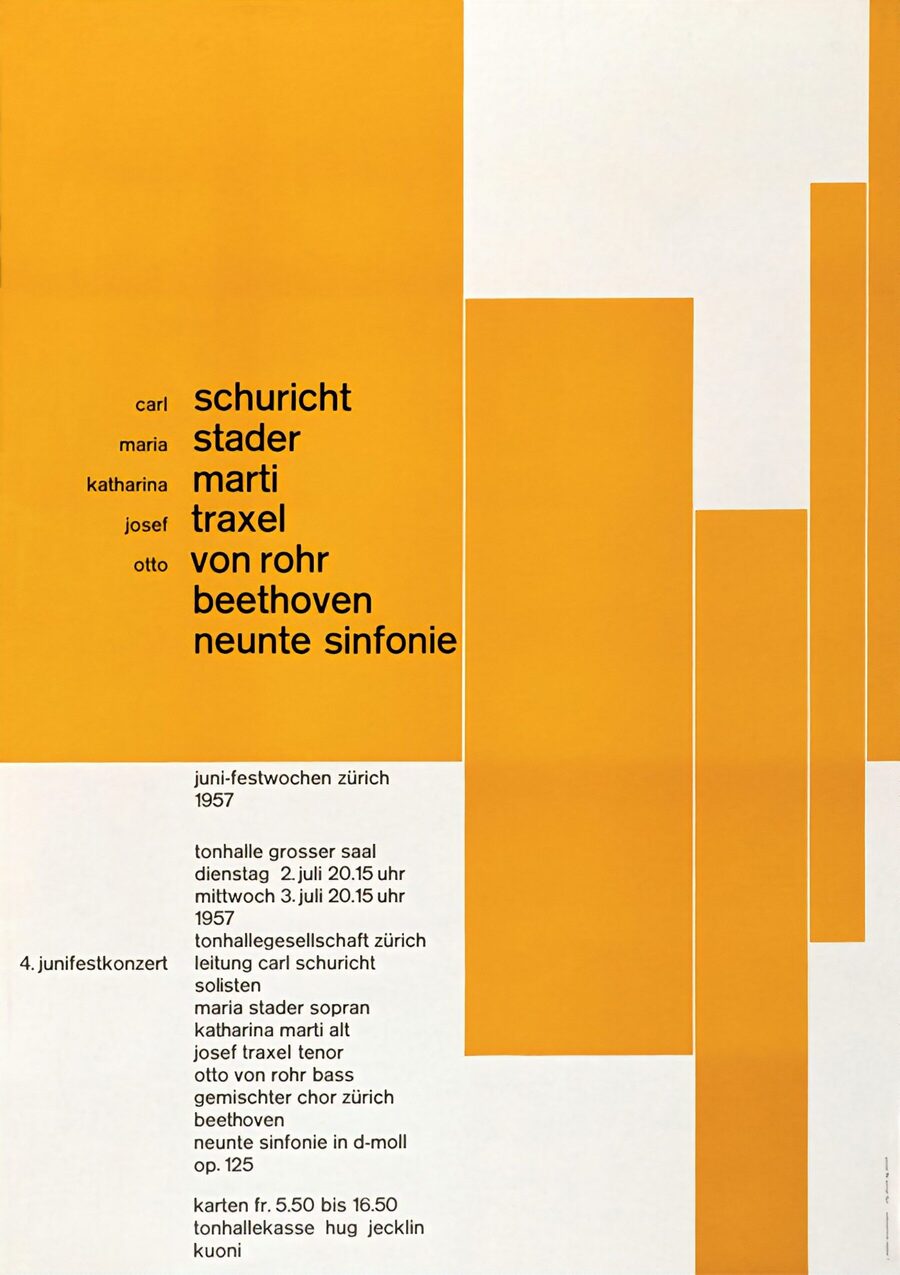

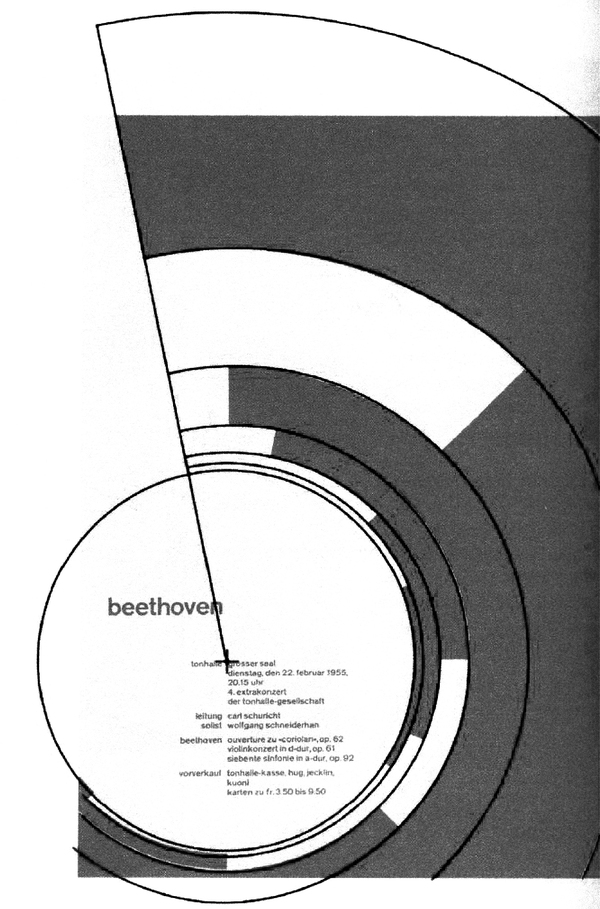

Йозеф Мюллер-Брокман 1953 / 1957 [1] Aus der Sammlung des Kunsthauses Zürich [2] Beethovens Neunte Sinfonie

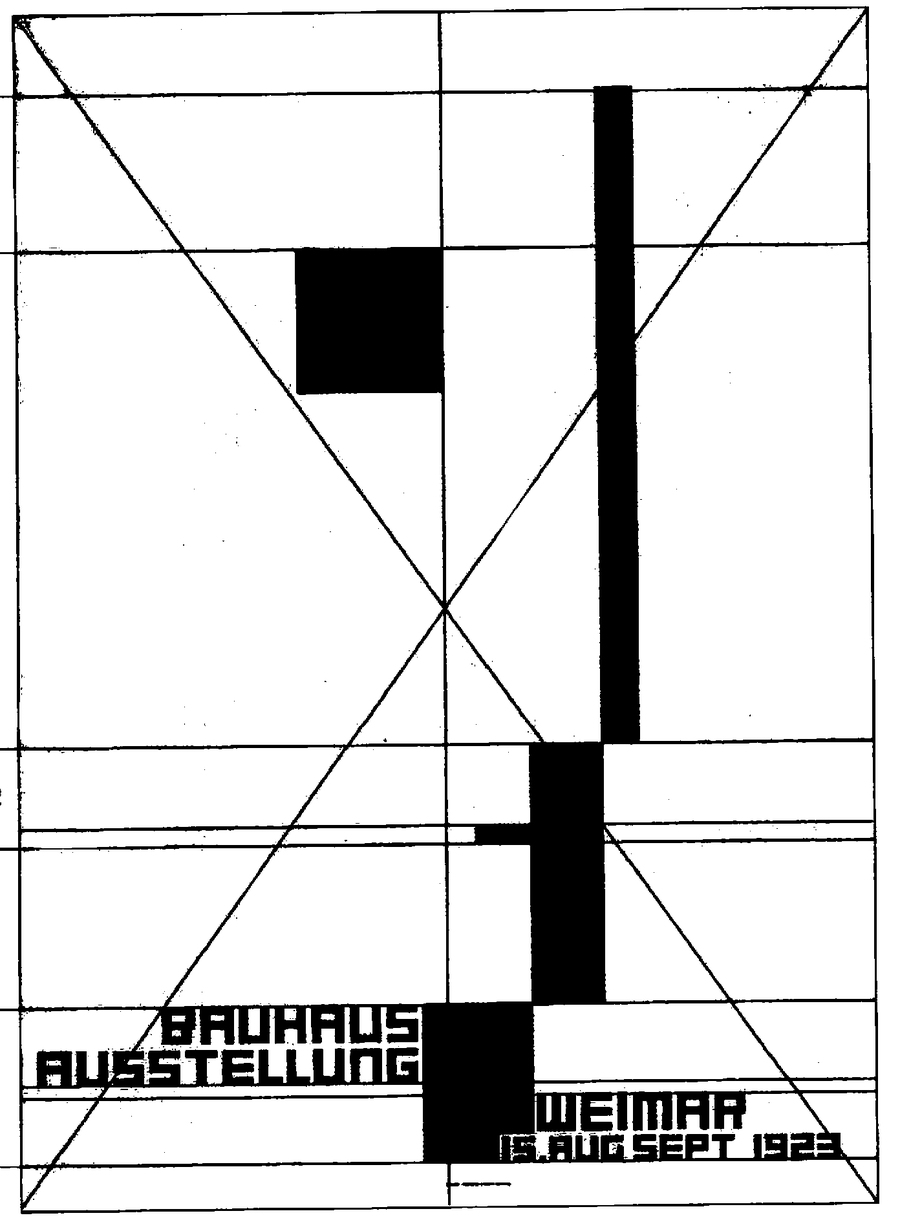

Bauhaus 1919 — 1923 Разнообразие форм / Части плакатов

Развитие формы

Несмотря на использование базовых форм, модернистские дизайнеры активно исследовали их трансформации и усложнения. Квадрат и прямоугольник делились на меньшие блоки, круги включали концентрические элементы, линии комбинировались в сетки и диагонали. Эти усложнения позволяли создавать модули более высокой выразительности, обеспечивая динамику и визуальное разнообразие, при этом сохраняя системность.В конструктивизме усложнение формы использовалось для усиления смысловой нагрузки: каждая новая комбинация простых форм становилась самостоятельной единицей композиции, которая могла повторяться, изменять масштаб или создавать новые ритмы. В Баухаузе усложнение проявлялось через введение пропорций, соотношений сторон и деление формы на функциональные блоки, что позволяло применять модули как в графическом, так и в промышленном дизайне. Основной принцип заключается в том, что усложнение формы не разрушает системность, а расширяет возможности модуля, создавая новые композиционные и функциональные решения.

Йозеф Мюллер-Брокман отмечал, что усложненная форма становится особенно эффективной, если сохраняется читаемость каждого модуля в контексте всей композиции. В этом проявляется важнейшее свойство модернистской геометрии — она позволяет экспериментировать без потери структурной ясности[8].

Bauhaus 1925 Разнообразие форм

[1,3,4] Герберт Байер / Юстус Шмидт[2] 1923 Плакаты к выставке Bauhaus

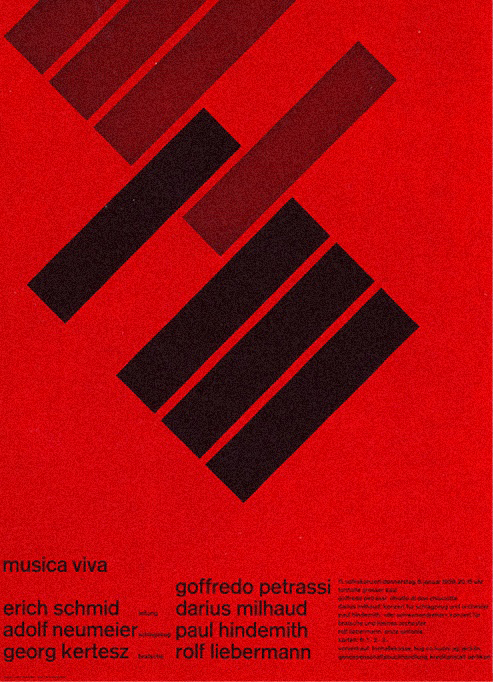

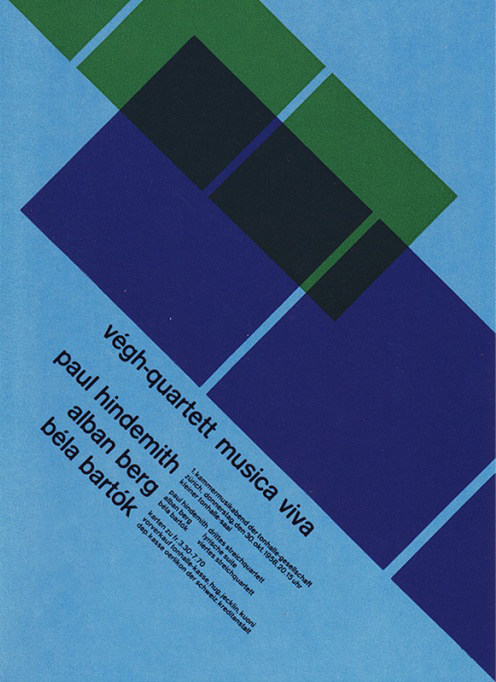

Йозеф Мюллер-Брокман 1959 Афиши для концерта

Виктор Вазарелли 1964 —1965 [1] Афиша концерта Антона Брукнера [2] Eiskunstlauf [3] Афиша концерта Веберн

2. СТРУКТУРА

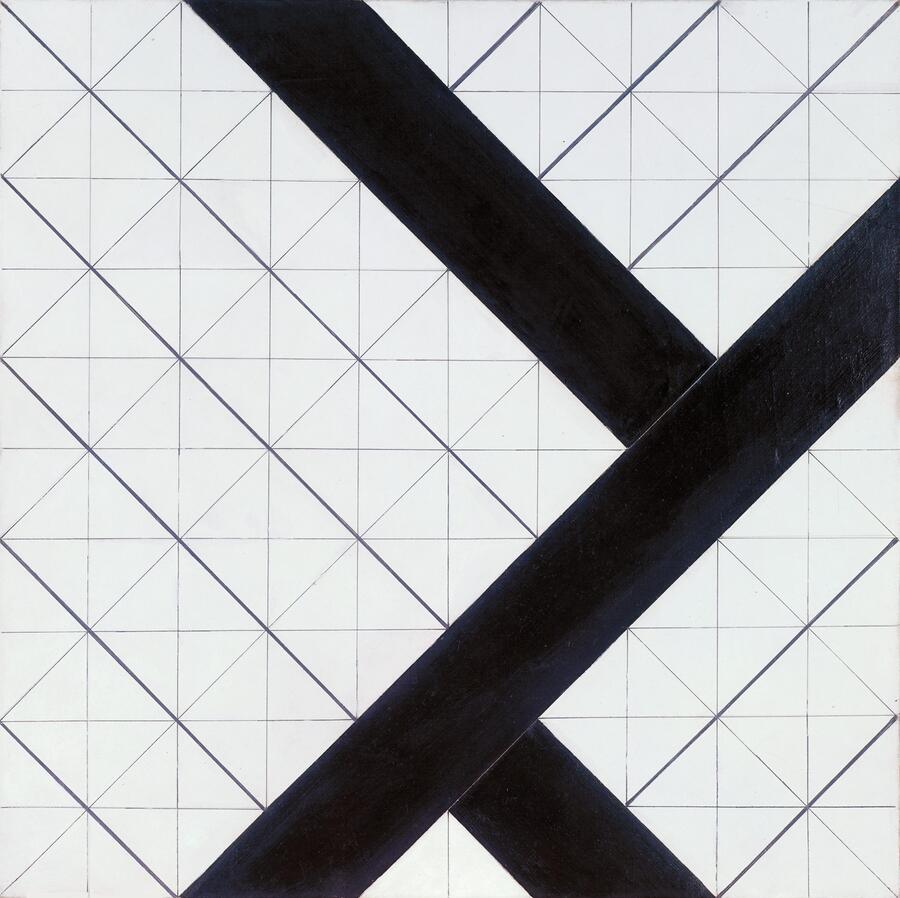

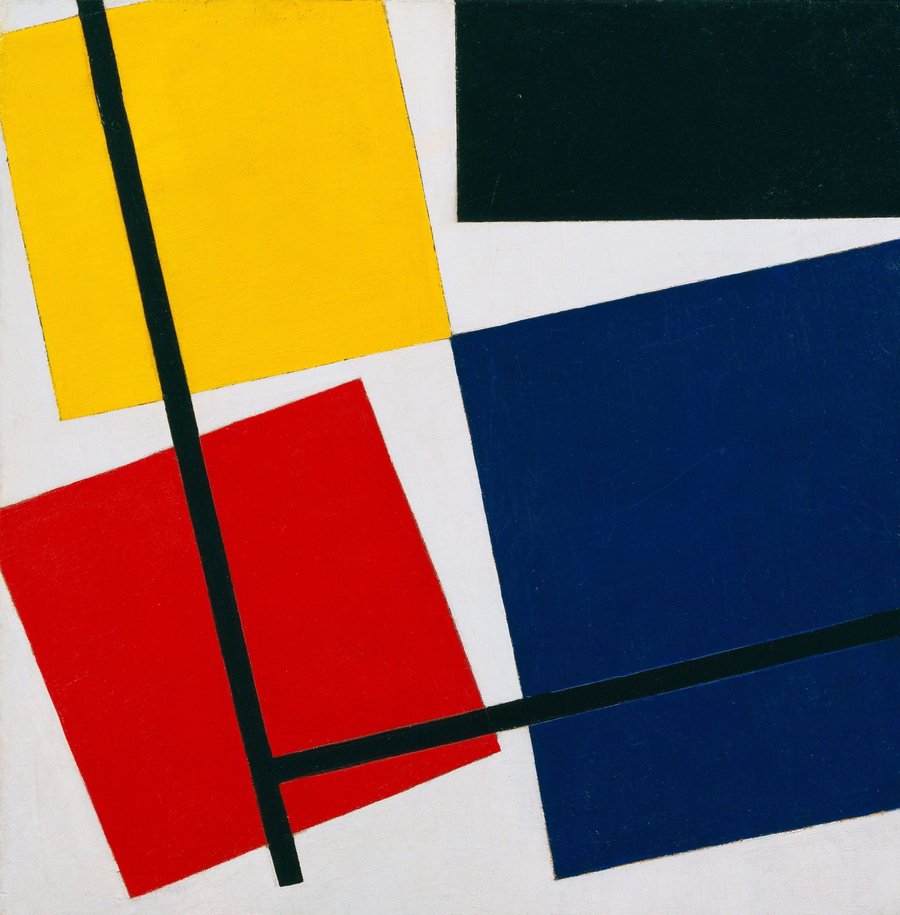

Тео ван Дусбург 1924 — 1925 Контр-композиции VI и VIII

Композиция в модернистском дизайне представляет собой системный конструкт, построенный на модульной логике, рациональных сетках и взаимосвязях формы, пустоты и функции. В отличие от традиционных декоративных орнаментов, модернистская композиция ориентирована на структуру и универсальность: дизайнер работает не с единичным произведением, а с системой визуальных отношений. Нет как таковой базовой единицы, так как модули становятся разнообразными, из них и выстраивается композиция посредством сетки, пропорций и повторов. Эта методика позволяет создать визуальную архитектуру: макет, плакат, предмет или мебель в качестве целостной, логически организованной и многократно воспроизводимой системы.

В конструктивизме квадрат и прямоугольник использовались как универсальные формы, комбинации которых задавали динамику и структурную устойчивость. В Баухаузе модуль становился частью образовательного процесса: курс «Искусство формы» Йоханнеса Иттена вводил учащихся в геометрические комбинации, формируя основу визуального мышления. В мебельном дизайне блоки одинакового размера комбинировались в стеллажи, кресла или системы хранения, сохраняя универсальность и читаемость модульной логики.

Пит Мондриан 1919 Композиция с сеткой № 9

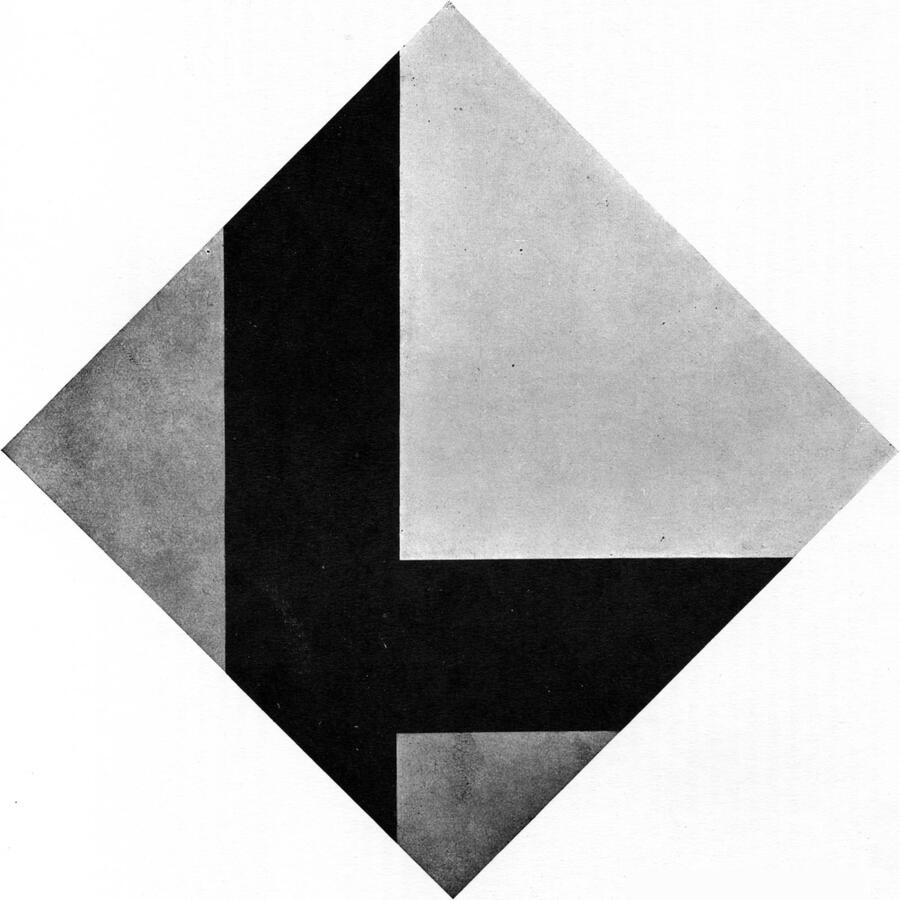

Тео ван Дусбург 1917 / 1930 [1] Контр-композиции VII [2] Одновременная контркомпозиция

Тео ван Дусбург / Пит Мондриан 1924 / 1925 [1] Контр-композиция [2] Композиция с красным, синим и жёлтым

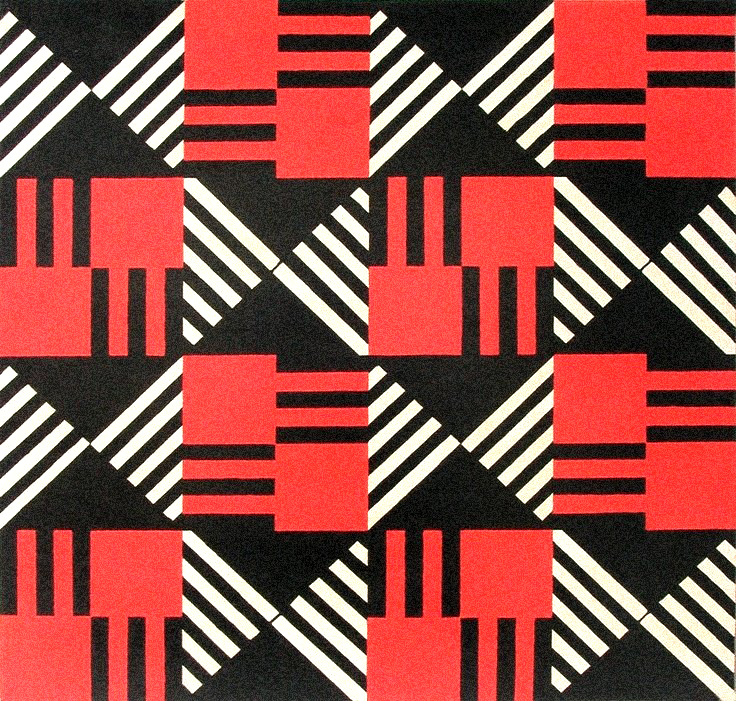

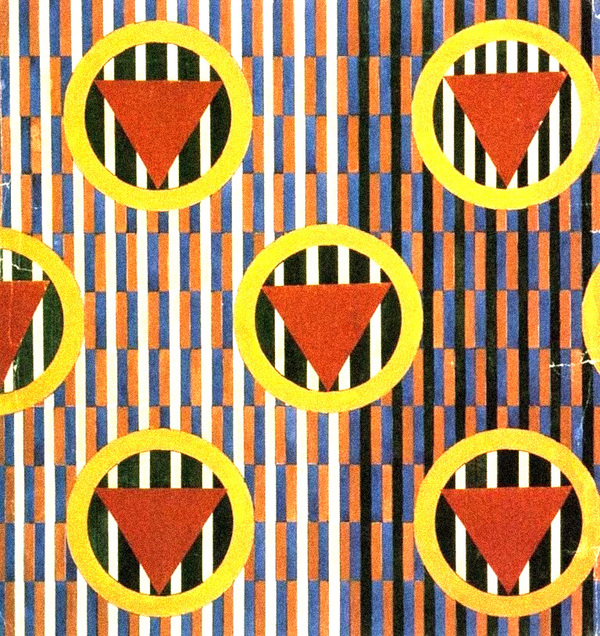

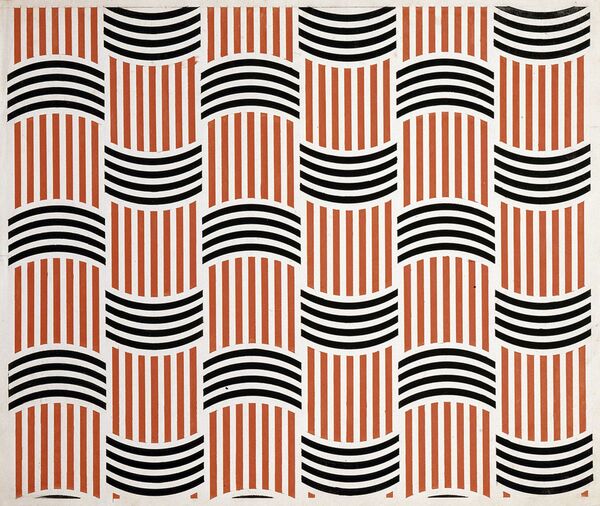

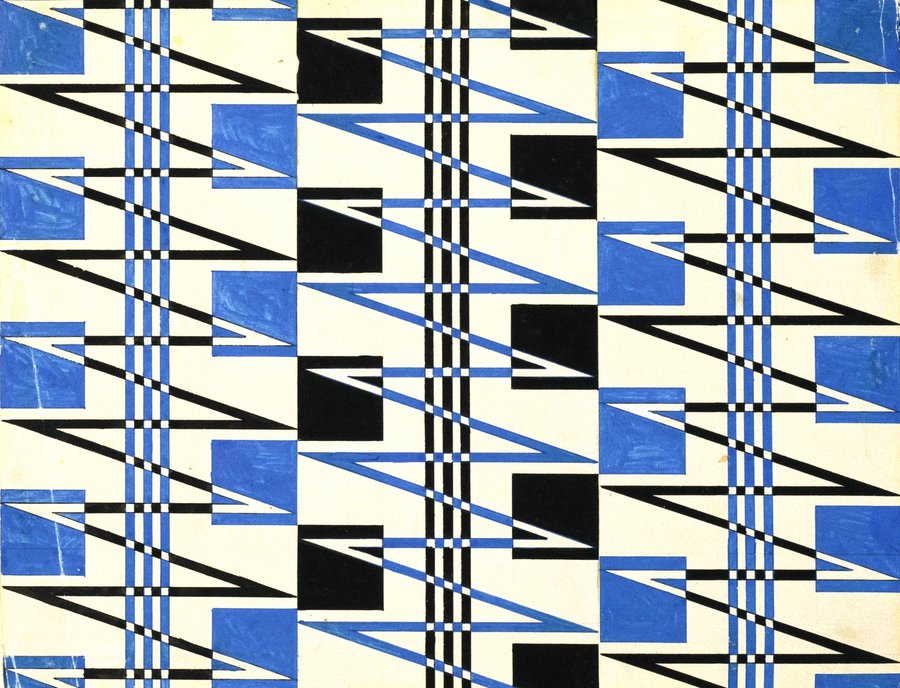

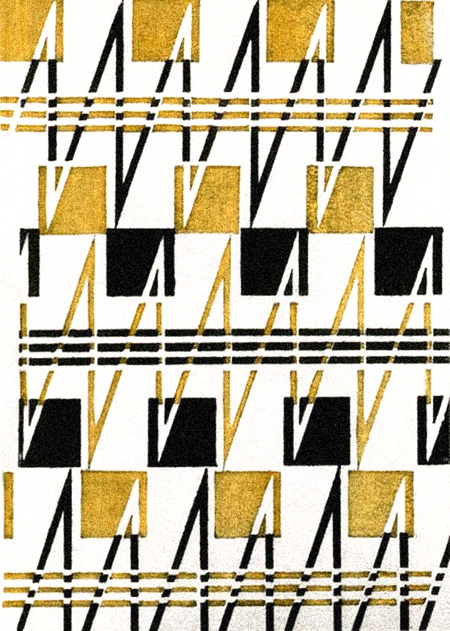

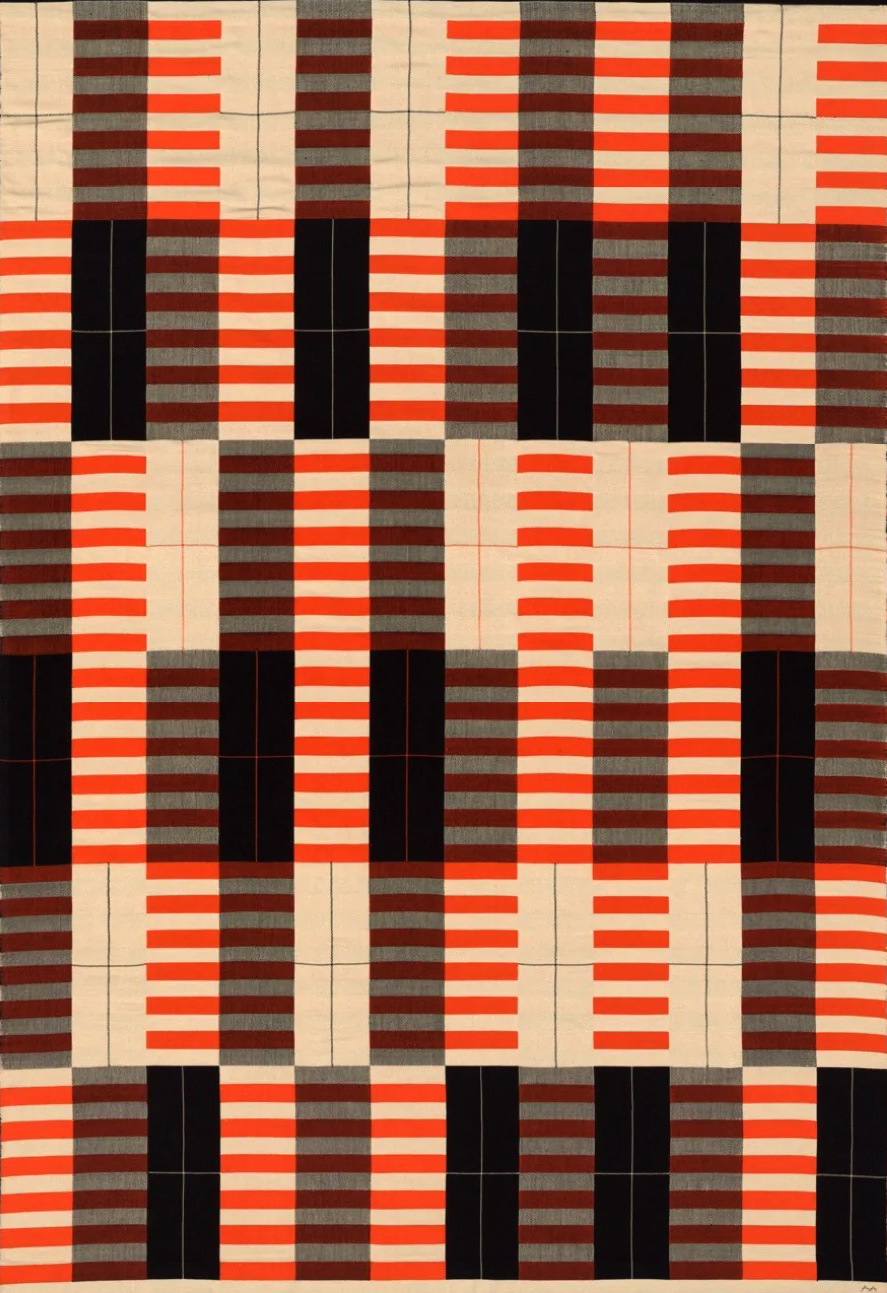

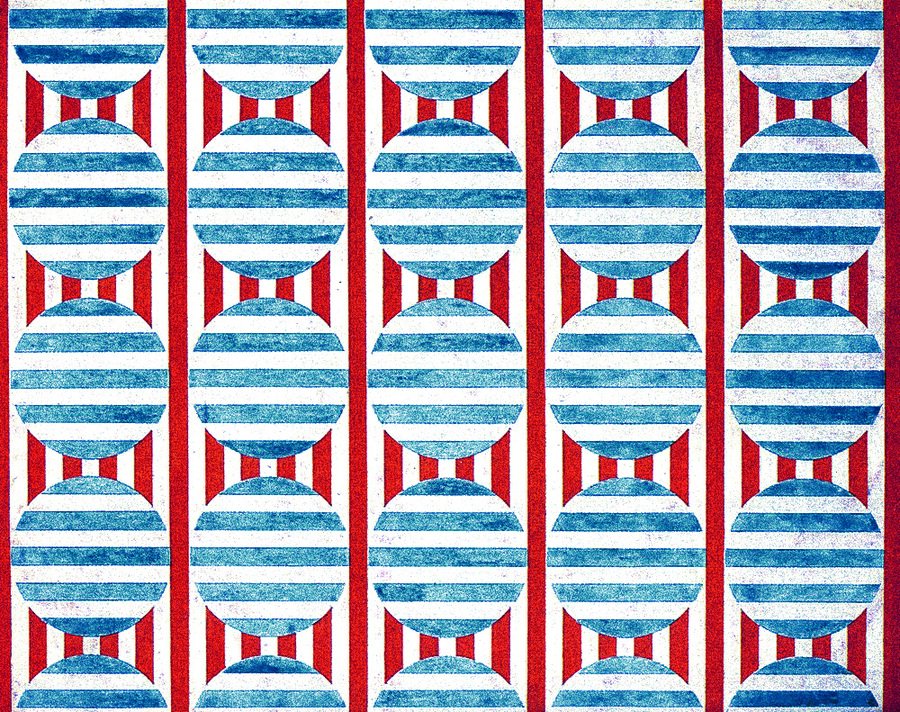

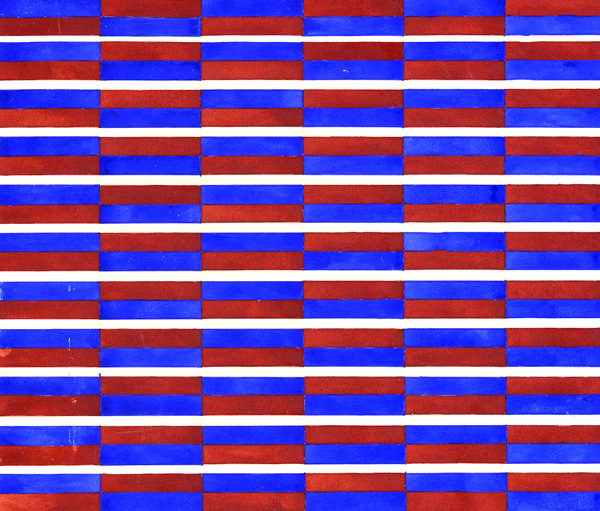

Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани

Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани

Принципы композиции

В модернистском дизайне принципы композиции строятся вокруг модуля как минимальной единицы визуального и функционального языка. Ключевыми принципами являются повтор и ритм, масштабирование и иерархия, использование сетки как координатной системы, баланс форм и пустого пространства, взаимосвязь модулей, а также адаптивность и универсальность системы.Повтор модулей создает визуальный темп и упорядоченность, позволяя глазу воспринимать композицию как единую структуру, а объединение нескольких модулей в блоки формирует акцентные зоны и фокусные точки. У модернистов этот подход использовался не только в графике, но и в архитектуре, мебели и промдизайне: блоки могли быть как визуальными элементами, так и функциональными объектами, например, модульные шкафы или соединяемые панели USM Haller, где каждая единица сохраняет целостность системы при адаптации к пространству.

Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани

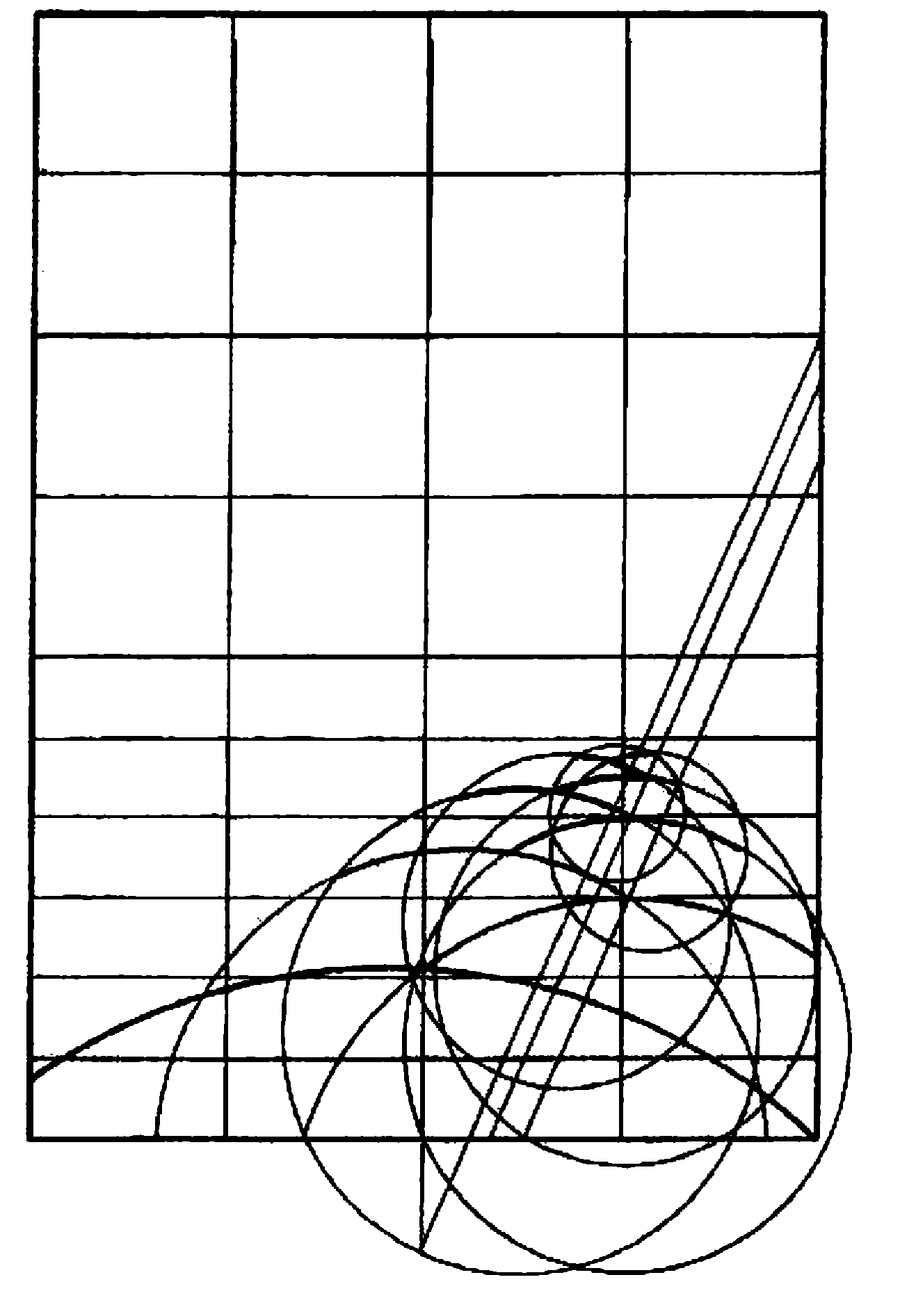

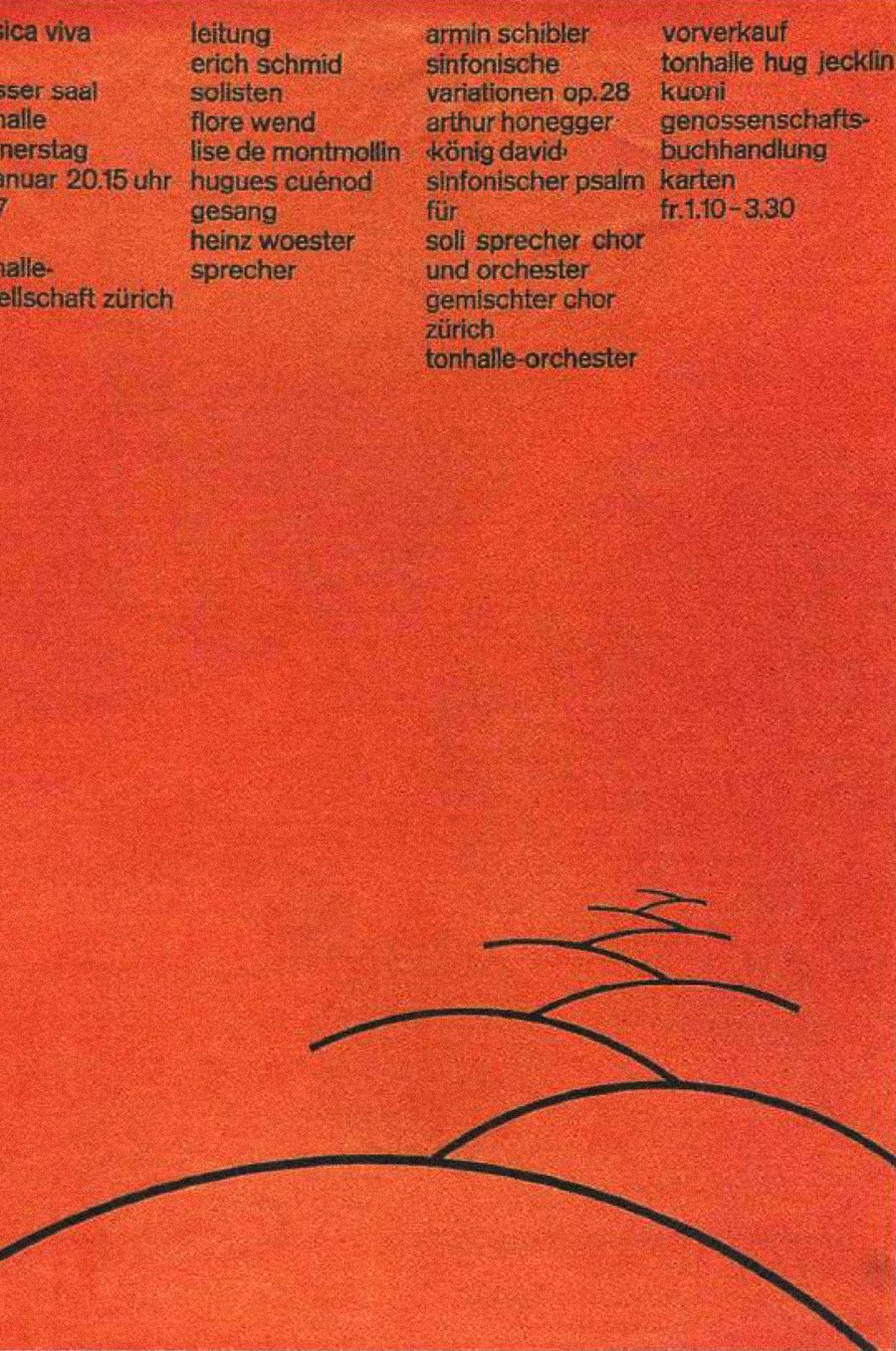

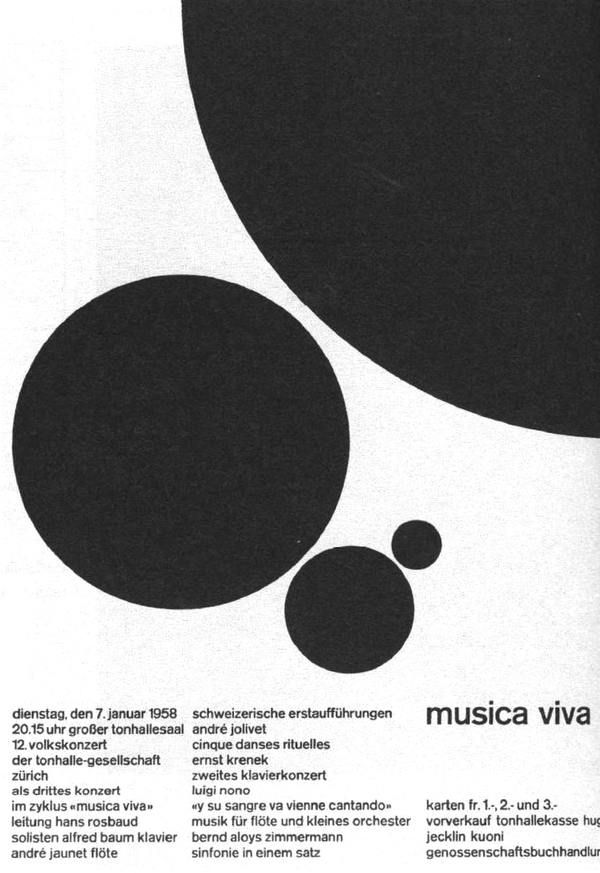

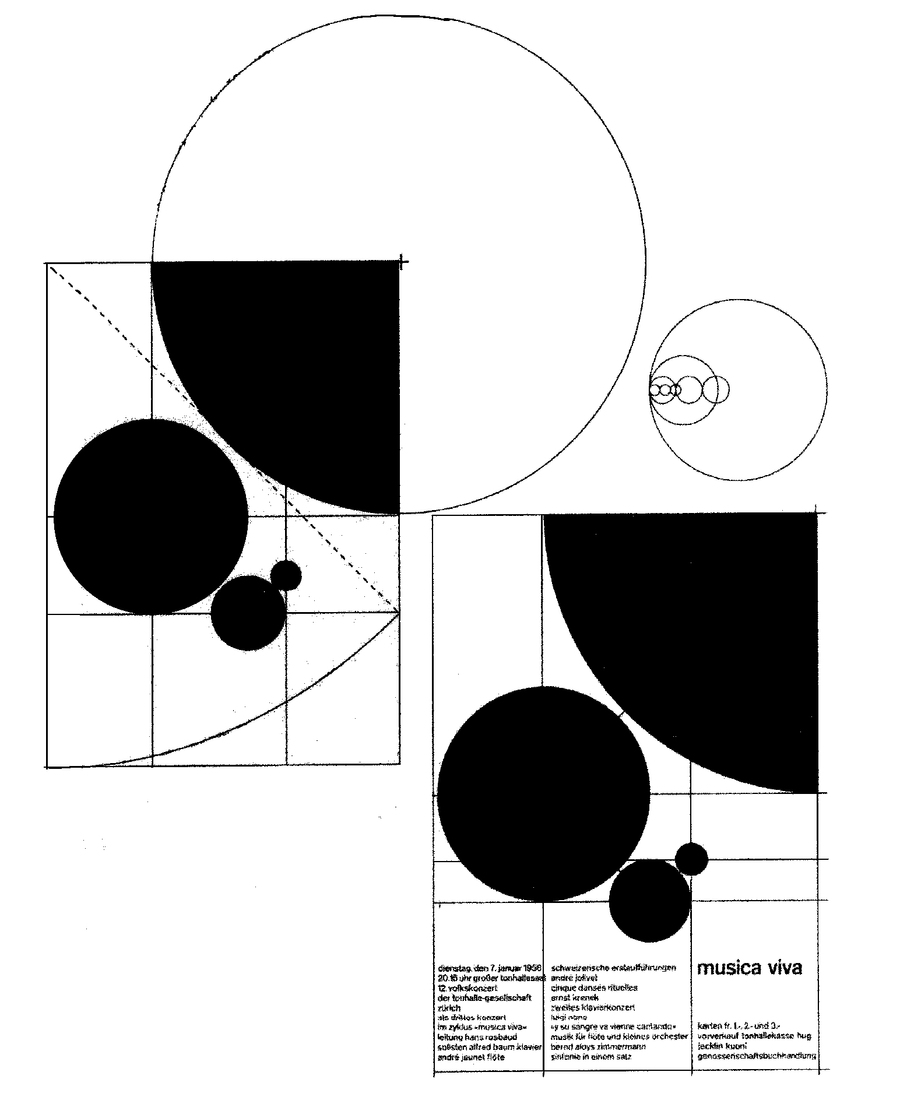

Йозеф Мюллер-Брокман 1957 Плакат фестиваля Musica Viva

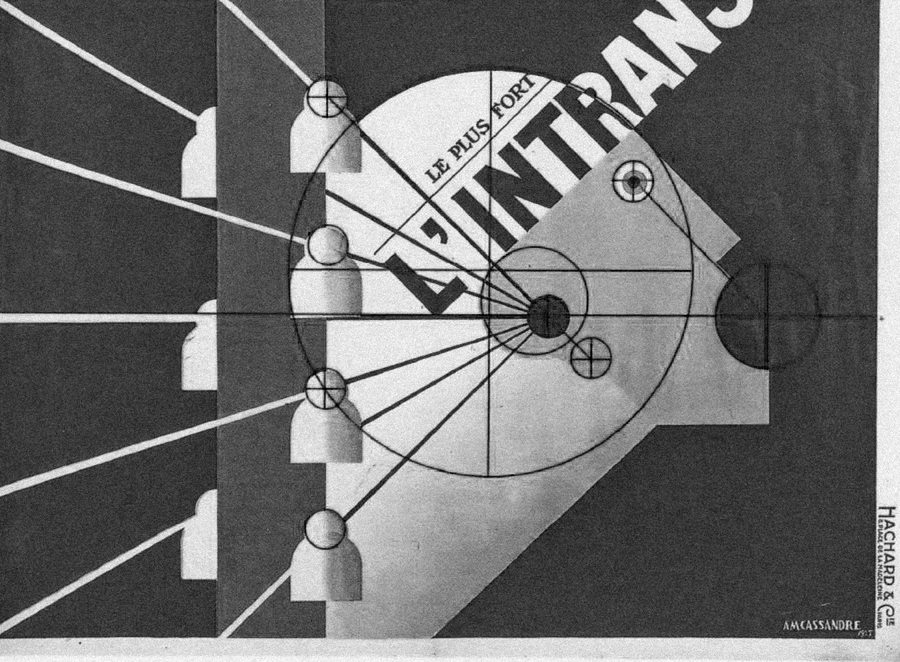

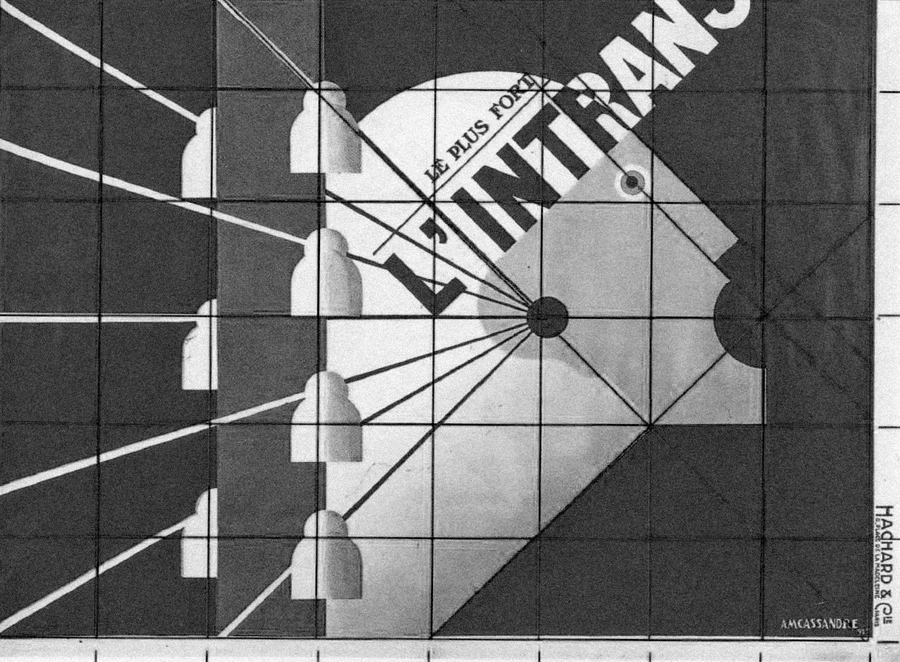

Сетка выполняет роль координатной системы, обеспечивая точное выравнивание и пропорции элементов. Она позволяет легко адаптировать композицию к разным носителям, от плакатов и книг до интерфейсов и интерьерных решений, сохраняя единство визуального языка. Интерлокинг, или сцепление модулей, создает сетчатые структуры, визуальные цепочки и функциональные связи, делая композицию одновременно связной и гибкой. Например, в конструктивистских плакатах Родченко и Лисицкого перекрытие форм задает глубину и динамику, а в мебели участников Баухауза каждая деталь соединяется в логическую систему хранения или конструкцию, подчеркивая идею интеграции формы и функции[7].

Адольф Мирон Кассандр 1925 Плакат L’Intransigeant

Фриц Шлейфер / Йозеф Мюллер-Брокман 1922 / 1955 [1] Плакат к выставке Bauhaus [2] Плакат Beethoven

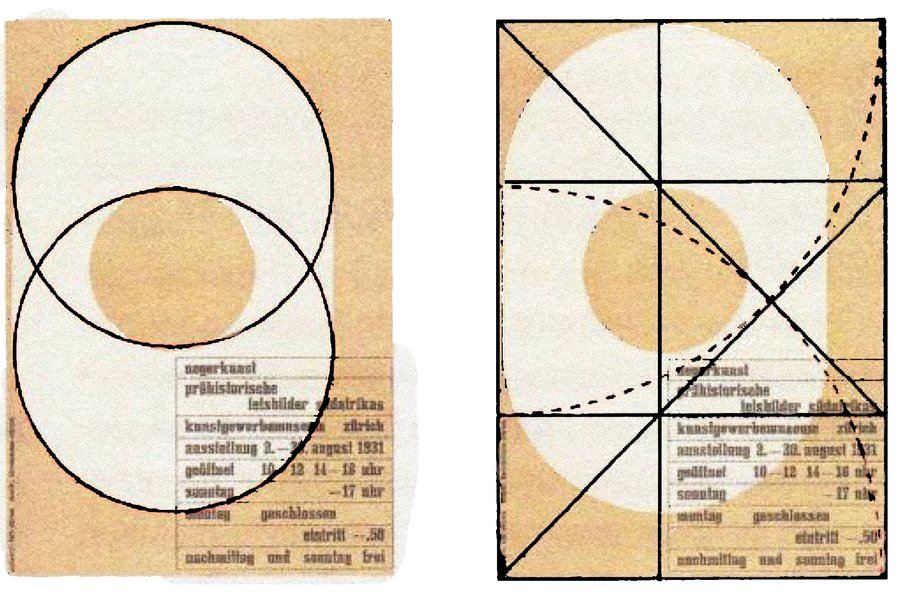

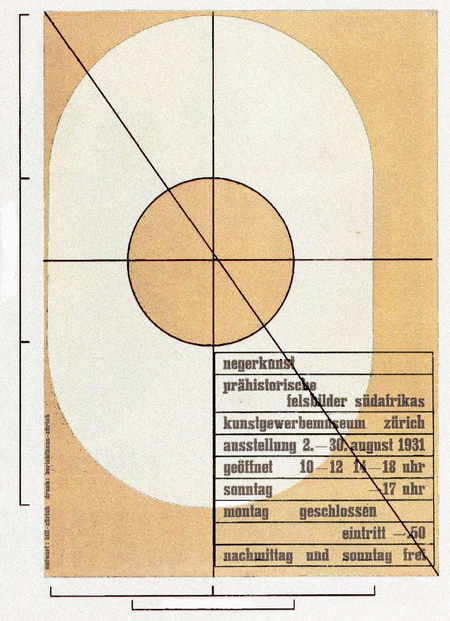

Макс Билл 1931 Плакат Negerkunst

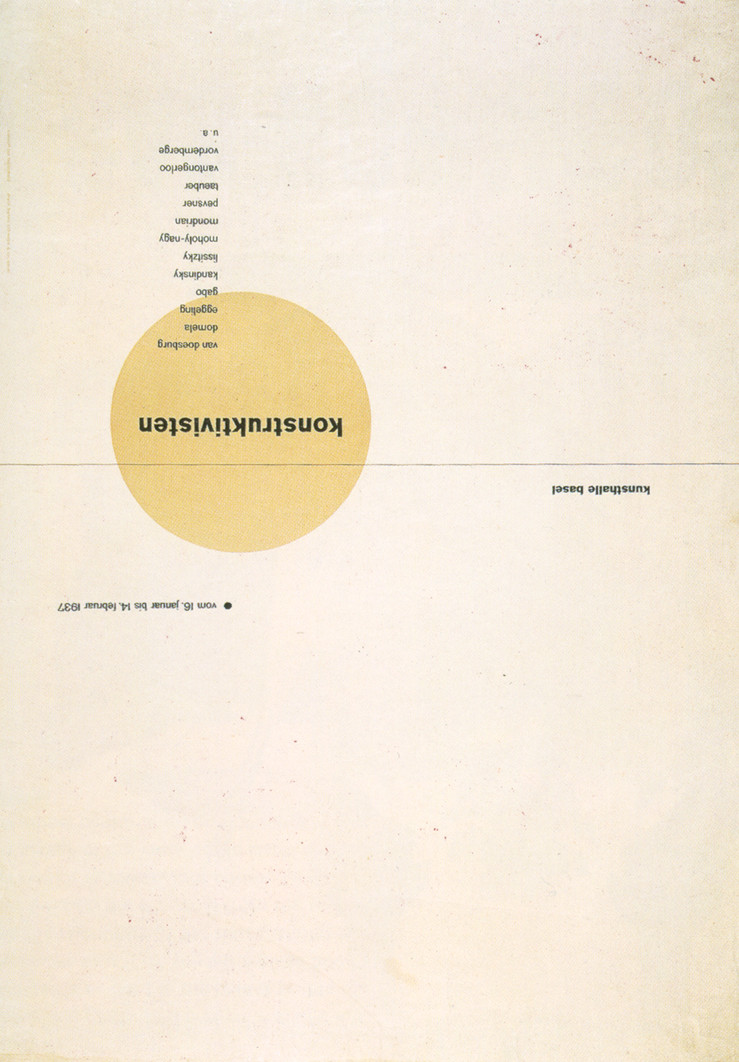

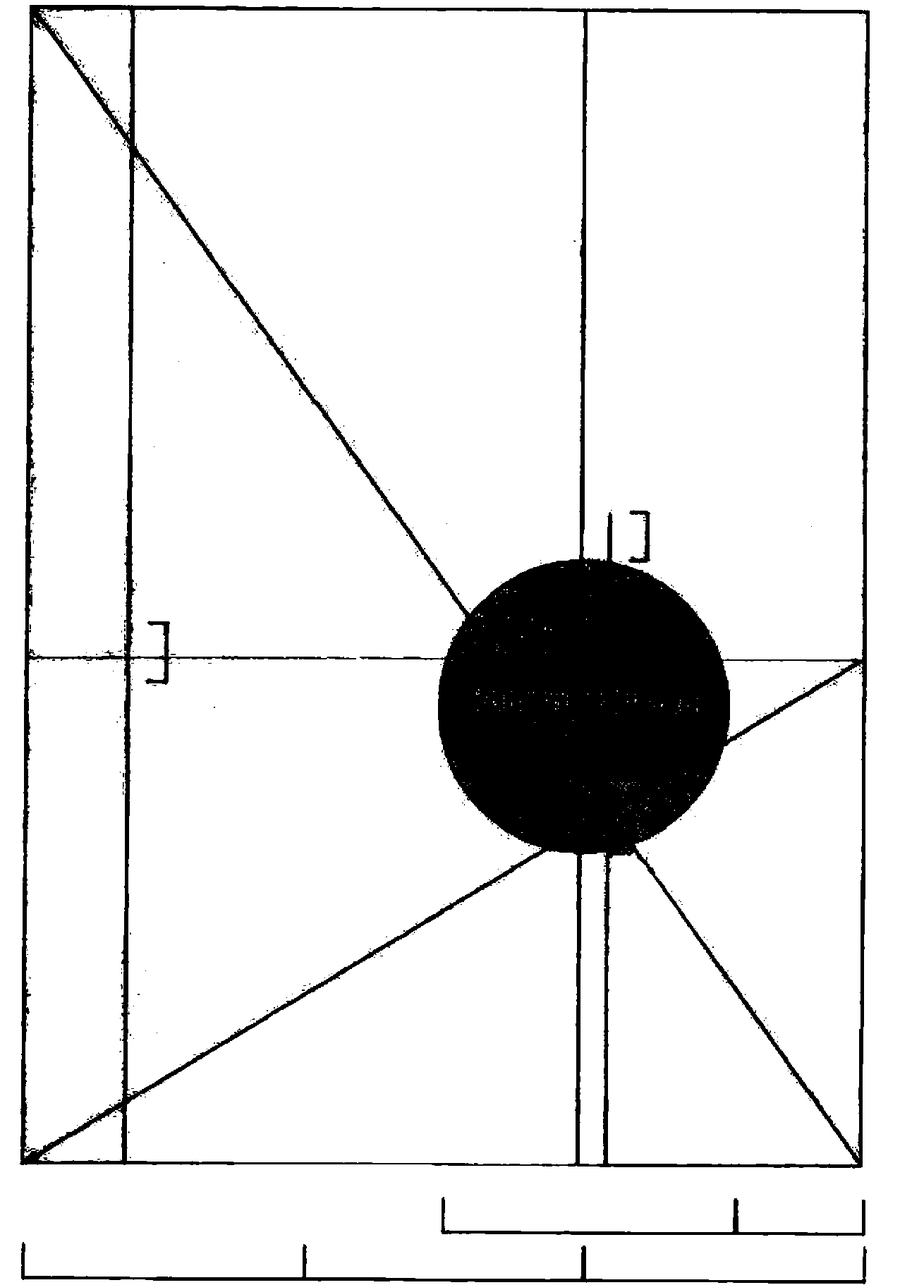

Ян Чихольд 1937 Плакат Konstruktivisten

Композицию модернистского типа можно описать по уровням: модуль — минимальная единица; блок — объединение нескольких модулей; зона — совокупность блоков, формирующих значимую часть макета, объекта или пространства; система — полная композиция, будь то плакат, книга, мебельная система или интерьер, где сетка и модули действуют как единое целое. Такой подход позволяет создавать масштабируемые, универсальные и адаптивные системы, которые остаются функциональными и визуально гармоничными в любых контекстах.

Технология построения модульной композиции охватывает все этапы работы: выбор сетки и размеров модуля, выравнивание элементов по сетке, контроль пропорций и пустого пространства, проверка адаптивности макета, разработка акцентных зон и динамики ритма.

Йозеф Миллер-Брокманн 1958 Плакат фестиваля Musica Viva

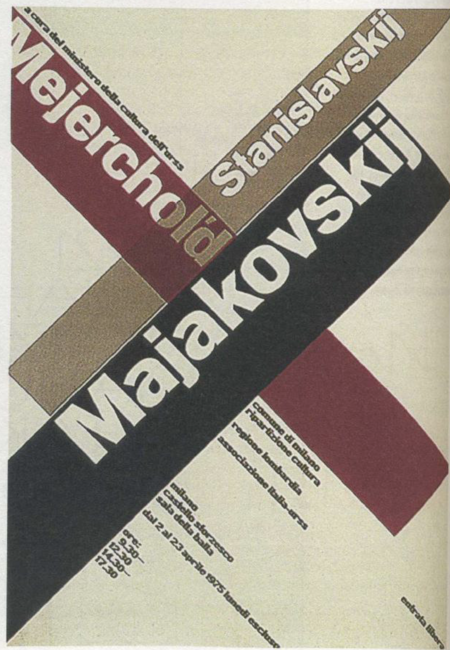

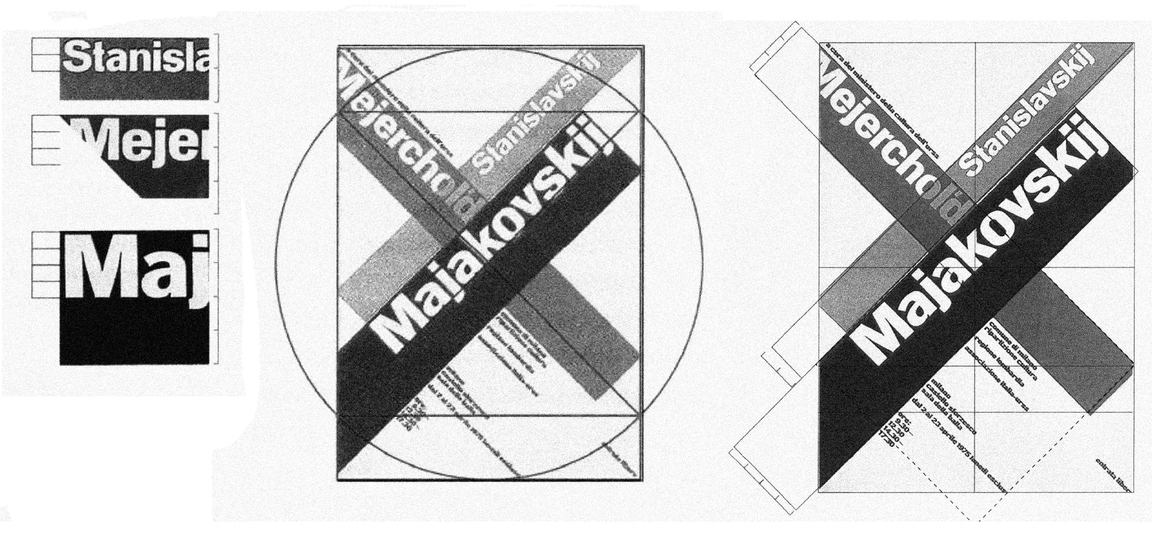

Бруно Монгуцци 1975 Плакат Majakovskij

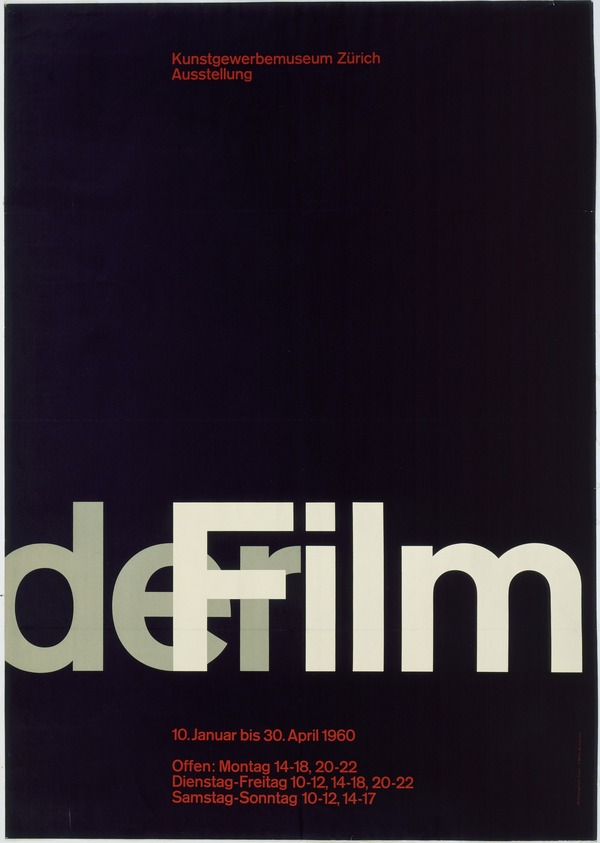

Йозеф Миллер-Брокманн 1960 Плакат выставки Der Film

Применение модульных принципов в предметном дизайне организовывает трехмерное пространство по тем же законам, что и графическое: блоки повторяются, комбинируются и образуют системы мебели и объекты, где композиция становится интегрированной частью интерьера. Такие системы характеризуются универсальностью и гибкостью, позволяя пользователю самостоятельно адаптировать их структуру под свои потребности.

Чарльз Эймз 1946 Стул из гнутой клееной фанеры

Ле Корбюзье / Шезлонг / 1929 Марсель Брейер / Василий / 1925 Геррит Ритвельд / Красно-синий стул / 1918

Мис ван дер Роэ 1929 Стул Брно

Модульные сетки

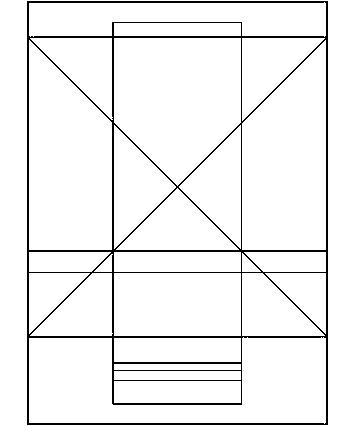

Ян Чихольд рассматривал модульную сетку как фундаментальный инструмент организации визуальной информации, превращая макет в рационально структурированную систему, где каждая часть страницы имеет определенное место и функцию. Основной принцип заключался в делении поверхности на равные или пропорциональные блоки, которые можно масштабировать, комбинировать и повторять, сохраняя гармонию композиции. В отличие от декоративного подхода, характерного для традиционного дизайна, сетка Чихольда не была просто направляющей линией: она задавала логику всего макета, включая расположение текста, изображений, рамок и полей, и обеспечивала визуальный ритм, упорядоченность и читаемость.Сетка строилась по строгим математическим соотношениям, чаще всего деля страницу на колонки и строки равной ширины, которые можно было объединять в более крупные модули для размещения заголовков, блоков текста или изображений. Вертикальные и горизонтальные линии образовывали координатную систему, позволяя управлять не только расположением элементов, но и их пропорциями, акцентами и пустым пространством. Такая организация обеспечивала иерархию элементов: ключевые объекты занимали объединенные модули, второстепенные — отдельные, что усиливало визуальную ясность и упрощало восприятие.

Чихольд утверждал, что модульность — это не только инструмент для построения макета, но и философия визуальной рациональности. Модули служат единицами языка дизайна, их повторение создает ритм и последовательность, позволяя зрителю ориентироваться на странице. Система модулей обеспечивала гибкость: одинаковая сетка могла использоваться для различных форматов и размеров изданий, от буклетов до плакатов, без нарушения структурной целостности.

На практике модульные сетки сочетали равномерные и неравномерные деления. Вертикальные колонки могли быть разных ширин, а горизонтальные строки с разной высотой, создавали динамику и возможность выделения акцентных зон. Такой подход позволял интегрировать текст и изображение, управлять плотностью элементов, усиливать эффект визуальной паузы и создавать гармоничные композиционные ритмы[8][10].

Ян Чихольд 1975 [1] Формат 2:3:4:6 [2] Вилларов Чертеж [3] Прямоугольник из пятиугольника 1:1,538 [4] Формат Ин кварто [5] Формат Ин актаво [6] Модульная сетка

Сравнение подходов

В модернистских направлениях модуль выступал не просто элементом композиции, а механизмом организации мышления о форме.В конструктивизме его трактовали как активный структурный узел, задающий энергию всего изображения. Художники вроде Родченко и Лисицкого сознательно разрывали статичность плоскости с помощью диагональных связок, пересечений и напряжённых опорных узлов. Модуль здесь не скреплял порядок, а запускал движение. Он позволял выстраивать пространственные отношения, которые выглядели техническими, но при этом ритмически нестабильными, что соответствовало идее новой индустриальной культуры. Даже при свободе трансформаций каждый элемент подчинялся конструктивной логике, близкой инженерному проектированию.

Баухауз напротив, больше стремился лишить модуль экспрессии и превратить его в прозрачный инструмент систематизации. Здесь модуль работал как рациональная матрица, связывающая архитектуру, типографику и предметный дизайн. Руководствующий принцип «форма следует функции» требовал, чтобы модуль не украшал, а обеспечивал технологичность: оптимальные пропорции, стандартизируемые узлы, повторяемые модели деталей. Художественные упражнения в мастерских школы позволяли студентам нарушать масштаб или насыщенность цвета, однако сама сетка служила дисциплинарным каркасом, приближающим проект к промышленному производству[14].

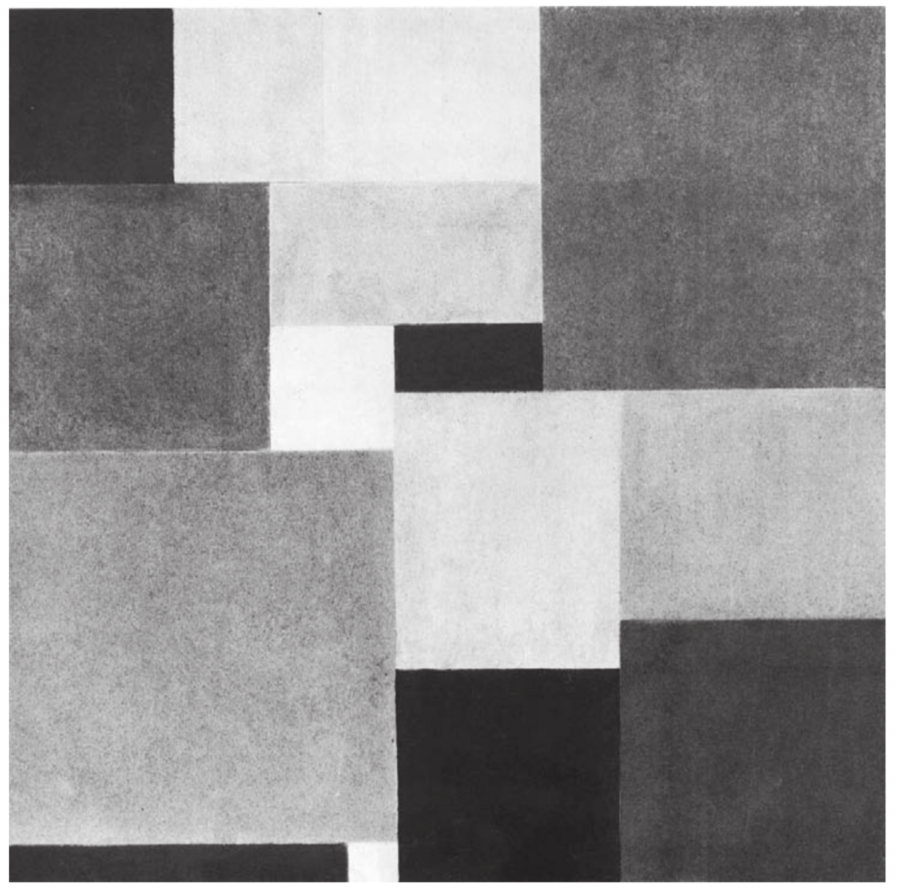

Неопластицизм и De Stijl продвинули понятие модуля к идее универсального порядка. Модуль стал выражением философии гармонии, основанной на соразмерности вертикалей и горизонталей. Сетка превращалась в абстрактный закон, определяющий неизменность местоположения каждого прямоугольника. Ограниченная палитра: три основных цвета и ахроматические тона, подчеркивала принцип раздельности и чистоты элементов. Такие композиции легко масштабировались, поскольку модульные соотношения воспринимались не как декоративные решения, а как метод установления объективного порядка[11].

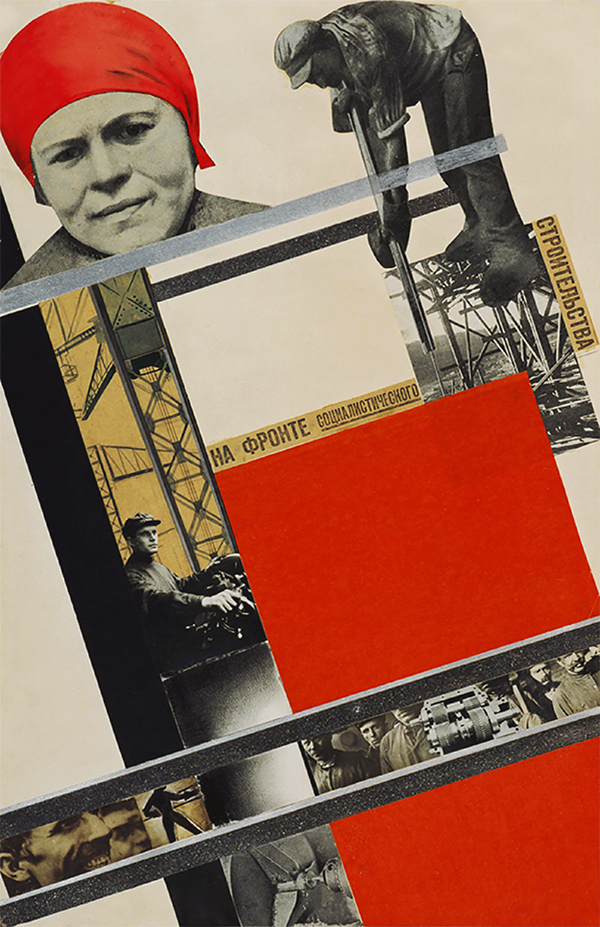

Владимир Стенберг и Георгий Стенберг / Густав Клуцис 1928 [1] Плакат к фильму Шесть девушек ищут пристанища [2] На фронте социалистического строительства

Лазарь Лисицкий / Александр Родченко 1920 / 1923 [1] Клином красным бей белых [2]Реклама Добролета

Пит Мондриан 1921 Композиция с красным, черным, желтым, синим и серым

Швейцарский стиль воспринял сетку уже как инструмент, рассчитанный на поток информации. В отличие от философской строгости De Stijl или инженерности Баухауза, здесь модуль служил оптимизации чтения: выравнивание текста, распределение полей, управляемое чередование акцентов. Печатная коммуникация требовала предсказуемой структуры, и модульная сетка стала основой функциональной типографики. Благодаря этому плакаты и издания сохраняли визуальную точность при любых форматах и языках — ключевое достижение международного графического дизайна середины XX века.

Ульмская школа дизайна перенесла модульность в сферу промышленных систем, где важны повторяемость, ремонтопригодность и экономия производства. Школа работала с методами научного проектирования: аналитическими таблицами, схемами, стандартизированными интерфейсами. Модуль здесь превращался в элемент конструктора — набор совместимых компонентов, из которых можно собирать навигационные системы, корпуса приборов или информационные программы. Такой подход стал основой современного UX-дизайна и дизайн-систем[15].

Таким образом, различия в подходах к модулю в модернистских школах проявляются в степени строгости, динамики и вариативности. Все эти подходы объединяет идея модульности как инструмента визуальной организации и проектирования, что формирует фундамент современных методов работы с цифровыми интерфейсами и визуальными коммуникациями.

Йозеф Мюллер-Брокман 1958 — 1959 Плакат фестиваля Musica Viva

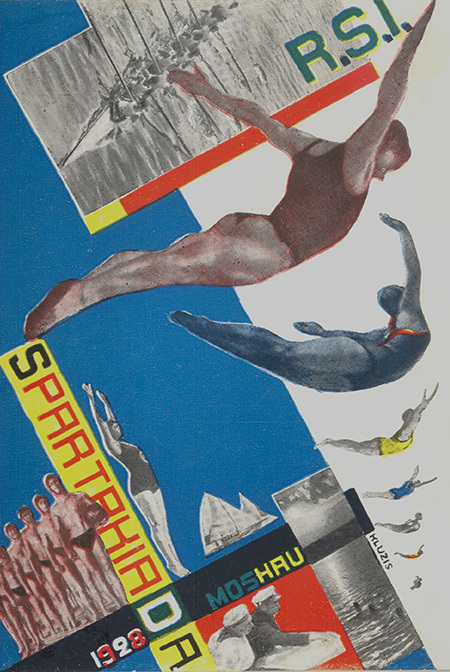

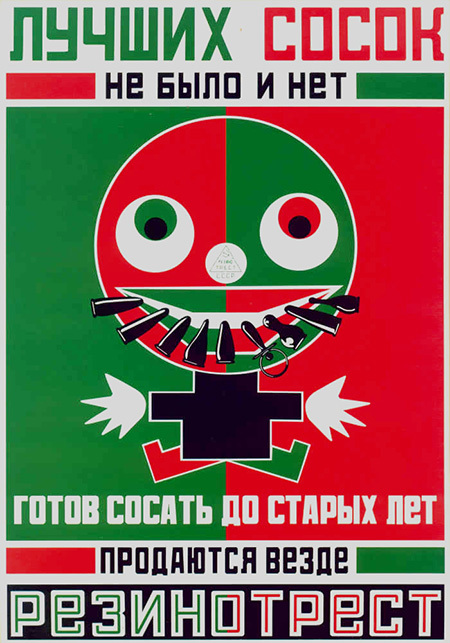

Густав Клуцис / Владимир Маяковский и Александр Родченко 1928 / 1923 , [1] Первая Всесоюзная спартакиада [2] Рекламный плакат детских сосок

3. СЕМАНТИКА

Модернизм переводит визуальную форму из области индивидуального украшения в область знаковой функции: модуль и цвет становятся инструментами кодирования информации и идеологии. В этом переходе ключевыми понятиями выступают рационализм (ориентация на систему и производимость), утопия (вера в преобразующую силу универсальной формы) и отказ от декоративности как от признака личного и нестандартизируемого.

Иоханнес Иттен 1970 Схемы цвета

Цвет

В модернистской практике цвет редко используется ради эмоции сам по себе: он выполняет функцию маркировки, иерархии или идеологического указателя. Теории Йоханнеса Иттена стали фундаментом для понимания цвета как самостоятельного элемента, обладающего не только декоративной функцией, но и внутренней логикой. Иттен выделял взаимодействие света и тени, изучал влияние холодных и теплых оттенков, а также классифицировал цвета по яркости, насыщенности и контрасту. Его цветовая теория включает диаграммы и схемы, которые показывают, как отдельные цвета вступают в динамическое взаимодействие друг с другом, создавая гармонию или напряжение.Особое значение имела красно-сине-желтая триада как минимальный набор базовых цветов, из которых строились все остальные. Она стала популярной, потому что сочетание трех принципиально разных цветов создаёт визуальный баланс, позволяет формировать гармоничные, читаемые и динамичные композиции. Эта схема структурировала пространство, задавала ритм модулей и позволяла экспериментировать с контрастом без утраты целостности формы, а также напрямую ассоциировалась с базовыми формами: квадрат, круг и треугольник[12].

Иоханнес Иттен 1970 Схемы цвета

Иоханнес Иттен 1970 Схема теплого и холодного контрастов

Развитие идей цвета продолжилось в работах Йозефа Альберса, который исследовал восприятие цвета как относительного явления. Он показывал, что один и тот же оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от окружения, соседних цветов и освещения, что вводило динамическую, почти экспериментальную составляющую в работу с цветом. Его знаменитая серия «Interaction of Color» стала практическим руководством для художников и дизайнеров, демонстрируя, как цвет может служить не только для украшения, но и для структурирования формы, создания пространственной глубины и эмоциональной насыщенности. Альберс обращал внимание на то, что цвет способен формировать ритм, направлять взгляд и выстраивать визуальные отношения внутри композиции, что делает его полноценным модульным инструментом модернистской визуальной системы.

В целом для модернистов цвет был не просто декоративным атрибутом, а языком, через который строилась визуальная логика произведения. Он использовался для усиления абстрактной формы, подчеркивания структуры, создания визуальной гармонии и выразительного контраста. Цвет становился элементом модульной системы: прямоугольники Мондриана, геометрические конструкции Лисицкого или композиции Баухауза несли смысл через сочетание формы и цвета, где каждая окрашенная плоскость выступала как самостоятельный функциональный элемент. При этом повторяемость, триадность и взаимозависимость оттенков позволяли строить универсальные, легко считываемые композиции, которые одновременно были строгими и динамичными.

Йозеф Альберс 1950 — 1976 Посвящение квадрату

Техника

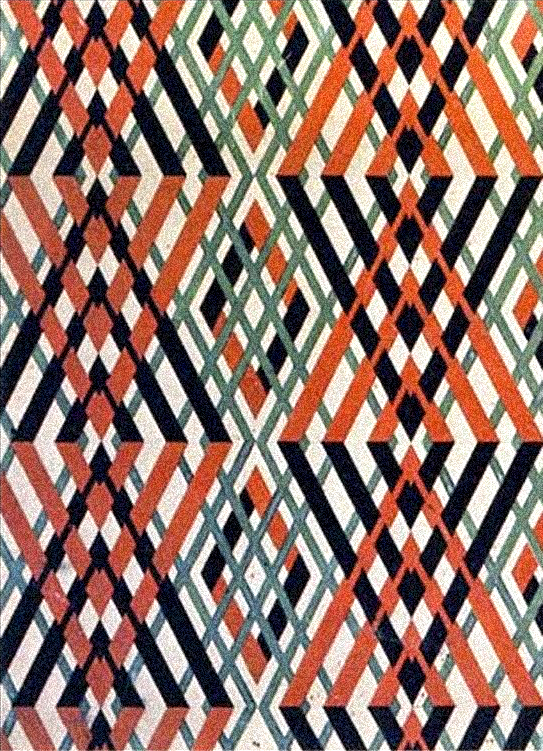

В модернистской практике техника не просто служит инструментом реализации формы, она становится частью смысловой и структурной логики композиции, тесно связанной с модулем. Модуль проектируется не абстрактно, а с учетом материальных, технологических и визуальных ограничений: размер, пропорции, цветовое соотношение и соотношение линий строго рассчитываются, чтобы обеспечить воспроизводимость и точность.Техники были инструментом исследования самой природы формы и модуля. Модернисты рассматривали модуль как универсальную единицу, способную проявляться в самых разных материалах и масштабах, от бумаги и ткани до архитектурных и промышленных объектов. Вера Степанова, например, экспериментировала с текстилем и вышивкой, превращая геометрические фигуры в ритмичные паттерны, которые сохраняли внутреннюю логику модульной сетки. Ее работы доказывают, что даже ручная техника могла воспроизводить модуль с точностью и согласованностью, создавая визуальный ритм и гармонию.

Активно использовалось повторение, вариации и комбинации модулей для достижения структурной целостности. В De Stijl и Баухаузе каждый элемент рассчитывался относительно сетки, а линейные и цветовые соотношения подчинялись строгим математическим принципам. Интересной особенностью было сочетание ручной работы и точного проектирования: циркули, линейки и шаблоны соседствовали с фотомонтажем и серийной печатью, позволяя проверять как визуальную логику, так и возможность масштабирования композиции[13].

Иоханнес Иттен 1963 Искусство формы

Любовь Попова / Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани

В конструктивизме техника включала механизированные методы репродукции и типографические эксперименты. Модули становились не просто графическими единицами, а функциональными блоками информации: одинаковые формы использовались для построения плакатов, инструкций, табличек и промышленных схем, где точность была критически важна.

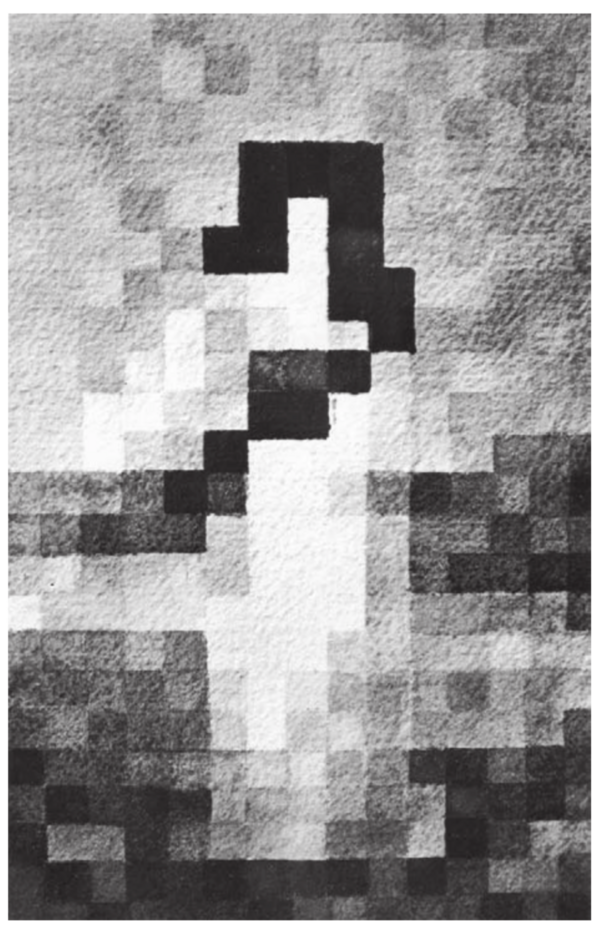

Швейцарский стиль и Ульмская школа пошли еще дальше, превращая модуль в вычисляемую конструкцию. Пропорции, интервалы, интерлиньяж и цветовые акценты заранее определялись, создавая универсальные и воспроизводимые системы. Такие модули могли использоваться в типографике, айдентике, промышленных изделиях и интерфейсах, обеспечивая стандартизацию и функциональность. Любопытно, что модернисты экспериментировали не только с формой и сеткой, но и с самой техникой передачи цвета, света и текстуры.

Функции

. В модернистской традиции модуль стал носителем идеологии и семантики. В De Stijl модуль стремится к метафизической универсальности, выражая философскую идею абсолютной гармонии и упорядоченности мира через соотношение линий и цветов. В Баухаузе он выполняет учебную функцию, обучая студентов визуальной грамотности, пониманию ритма, баланса и взаимодействия цветовых и формальных сил. В конструктивизме модуль несет коллективную и политическую семантику: он отражает социальную утопию, указывает направление, силу и динамику действий общества. В швейцарской практике модуль служит систематизации и навигации, поддерживает иерархию информации и обеспечивает читаемость, а в Ульме становится инструментом промышленной логики и интерфейсной совместимости, объединяя эстетику и производственные стандарты. Общая семантика модернизма проявляется в том, что модуль упорядочивает пространство, стандартизирует форму и делает визуальный язык воспроизводимым, а его взаимодействие с цветом и техникой создает универсальный, рациональный и коммуникативно прозрачный язык.Отказ от декора и идеология рационализма Исключение декоративности концентрирует смысл в форме, цвете и технике. Это не эстетическая аскеза ради аскезы, а прагматический шаг: убрать субъективное — значит унифицировать, стандартизировать и ввести контроль. Рационализм модерна — это требование читаемости, воспроизводимости и функциональной прозрачности: дизайн должен говорить явно, без лишних стилистических шумов. В сочетании с утопической верой в социальное преобразование универсальными формами это дает идеологический базис модернистских практик.

Варвара Степанова 1923 — 1926 Текстиль

Варвара Степанова 1923 Дизайн функциональной одежды

Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани

Варвара Степанова 1923 — 1926 Рисунки для ткани